Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте

Деепричастие обозначает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом. Оно совмещает признаки глагола и наречия.

Признаки глагола у деепричастия: вид, переходность и возвратность.

Сравните:

несов. в. Сов. в.

читая – прочитав

переход. непереход.

читая – помогая

невозвр. возвратн.

читая – улыбаясь.

Кроме того, деепричастие сохраняет глагольное управление. Т.е. зависимое слово ставится при деепричастии в том же падеже, что и при глаголе, от которого оно образовано.

В. п. Тв. п.

Например: слушая (что?) музыку, интересуясь (чем?) музыкой.

Признаки наречия у деепричастия: не изменяется, в предложении является обстоятельством.

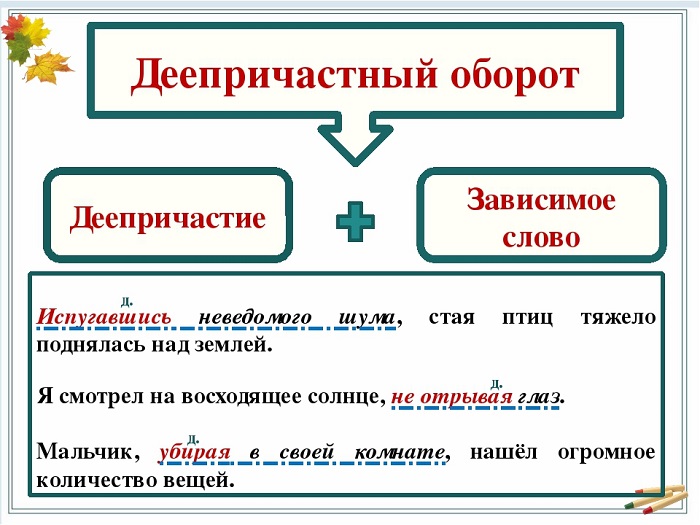

Деепричастие с зависимыми словами образует

Например: Сидя на диване, ребенок с интересом слушал рассказ деда.

На письме деепричастие и деепричастный оборот с обеих сторон выделяются запятыми, если находятся внутри предложения, и с одной стороны, если находятся в начале или в конце предложения.

Например:

Уединение любя,Чиж робкий на заре чирикал про себя (И.А. Крылов).

Медведь Тедди, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку (Ю. Казаков).

Два деепричастных оборота, соединенные неповторяющимся союзом И, запятой не разделяются, как и другие однородные члены предложения в подобных случаях. Например:

Он шел, загадочно улыбаясь и напевая какую-то песенку.

Если два деепричастных оборота относятся к разным сказуемым, то запятая перед И ставится:

Он протиснулся вперед, отстранив жену, и, спустившись на две ступени, оглядел поле боя.

Деепричастный оборот не обособляется, если он представляет собой идиоматическое выражение (фразеологизм): Он работал не покладая рук (усердно). Дети слушали затаив дыхание (внимательно).

При употреблении деепричастного оборота важно помнить, что у дополнительного действия, называемого деепричастием, и основного действия, называемого чаще всего глаголом, должен быть один субъект. Как правило, этот субъект назван подлежащим. Например: Они шли, взявшись за руки.

Если это требование не соблюдается, получаются предложение с речевыми ошибками: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. (в этом предложении шляпа подъехала к станции).

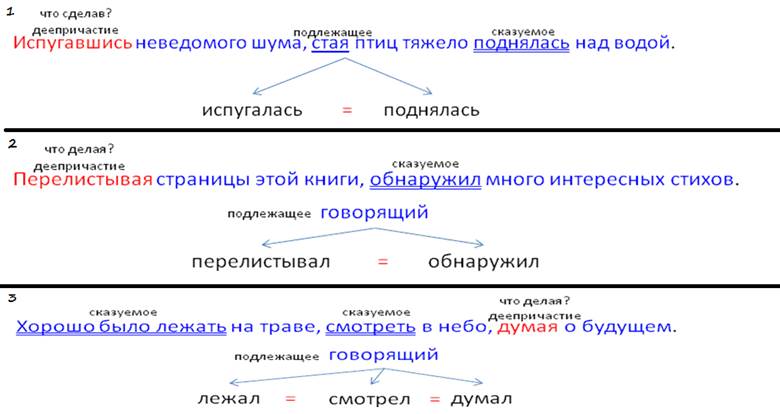

Рис. 1. Употребление деепричастного оборота (Источник)

Деепричастный оборот может не обозначать действия подлежащего:

а) если он относится к инфинитиву, указывающему на действие другого лица: Он просил рассказывать о поездке, приводя как можно больше подробностей.

б) если он употреблен в безличном предложении при инфинитиве: Переходя к новой теме, следует начать с объяснения основных понятий.

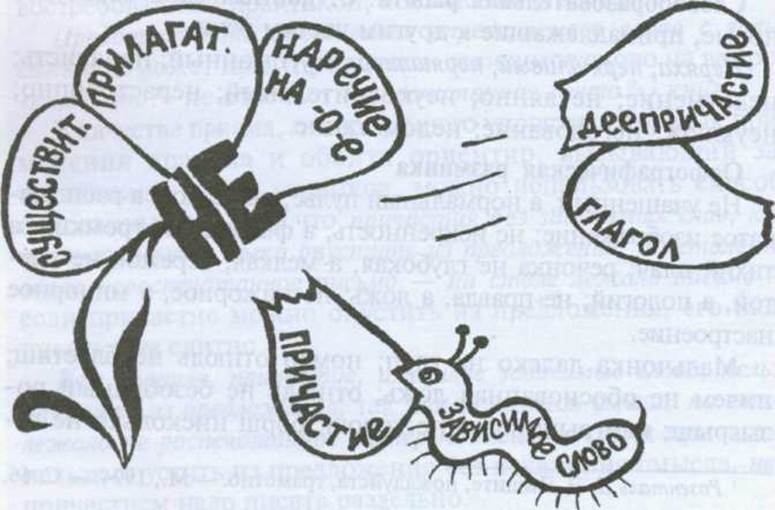

Рис. 2. Частица НЕ с разными частями речи (Источник)

Деепричастия пишутся с отрицательной частицей НЕ раздельно, кроме случаев, когда деепричастие не употребляется без НЕ.

Например: недоумевая, негодуя, ненавидя.

Деепричастие не смотря пишется с НЕ раздельно, а предлог несмотря на пишется с НЕ слитно.

Сравните:

Он говорил, не поднимая глаз и не смотря на присутствующих. Он вышел, несмотря на возмущение присутствующих.

Деепричастные обороты являются в основном принадлежностью книжной речи. Им присуща большая выразительность, благодаря чему они широко используются в языке художественной литературы. Эта особенность деепричастных конструкций видна из следующего примера:

Писатель Дмитрий Васильевич Григорович, рассказывая о своих литературных начинаниях, вспоминает о разговоре с Ф.М. Достоевским. «У меня было написано так: Когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. “Не то, не то, – раздраженно заговорил вдруг Достоевский, – совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам… Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая…” Замечание это – помню очень хорошо – было для меня целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая – выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение…»

Домашнее задание

№ 181; № 184; № 185 (Баранова М.Т., Ладыженская Т.А. и др. «Русский язык. 7 класс». Учебник. — М.: Просвещение, 2012).

Задание: спишите текст, вставив пропущенные запятые и раскрыв скобки. Деепричастные обороты подчеркните.

В стае в ту зиму ходила молодая волчица (не)позабывшая ребячьих своих забав. Днем волки свернувшись в клубки дремали а она вскакивала кружилась утаптывая снег и будила стариков. Волки (не)хотя поднимались тыкались в нее холодными носами а она шутливо огрызалась кусая их за ноги. Старые волчихи свернувшись и не поднимая голов поглядывали на молодую проказницу.

Однажды ночью волчица поднялась и побежала в поле а за ней высунув языки затряслись старики. Волчихи оставались лежать потом и они побежали за стаей.

Волки бежали по дороге а за ними скользили ломаясь на снегу тени. Снег в лучах луны блестел алмазами. От деревни послышался звон бубенцов. Казалось, что зазвенели покатившись по дороге звезды упавшие с неба. Волки завязая по брюхо отошли в поле и легли повернувшись мордами к деревне. (125 слов) (По И. Соколову-Микитову)

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы Интернет

1. Русский язык (Источник).

Дидактические материалы. Раздел «Деепричастие»

2. Стихи о любви классиков (Источник).

Правила русского языка. Деепричастие.

3. Интернет-портал xenoid.ru (Источник).

Лекции и электронные учебники. Деепричастие.

4. Сайт о русском языке и литературе (Источник).

Стилистика частей речи. Деепричастие.

Литература

1. Разумовская М.М., Львова С.И. и др. «Русский язык. 7 класс». Учебник. 13-е изд. — М.: Дрофа, 2009.

2. Баранова М.Т., Ладыженская Т.А. и др. «Русский язык. 7 класс». Учебник. 34-е изд. — М.: Просвещение, 2012.

3. «Русский язык. Практика. 7 класс». Под ред. Пименовой С.Н. 19-е изд. — М.: Дрофа, 2012.

4. Львова С.И., Львов В.В. «Русский язык. 7 класс. В 3-х ч.» 8-е изд. – М.: Мнемозина, 2012

interneturok.ru

чем является в предложении, как выделяется

Общие понятия

Деепричастием в русском языке называют особую форму глагола, которая обозначает дополнительное (вторичное) действие, выполняемое вместе с основным. У деепричастия имеются признаки глагола (возвратность, переходность), а также наречия (неизменяемость, синтаксическая роль обстоятельства в предложении). Вопросы, часто задаваемые к деепричастиям: «Что делая?», «Что сделав?», «Как?».

Это интересно: неопределённо личные предложения, примеры.

В русском языке эта часть речи появилась в связи с тем, что причастие в одном из падежей стало употребляться в краткой форме. В древнерусском языке когда-то многочисленные виды причастий перестали склонять и они превратились в самостоятельную часть речи — деепричастие, которое имело временные признаки глагола. В настоящий момент такие слова заканчиваются на «— вшись», а возникли они от возвратной формы глаголов.

Деепричастный оборот состоит из словарной связки: деепричастия и зависимых слов. Место второго элемента может занимать произвольная часть речи, играющая второстепенную роль. Пример: Рядом сел на ветку воробей, но, увидев кошку, сразу улетел. Из этого предложения можно увидеть добавочное действие в отношении основного действия сказуемого: воробей сел, увидел кошку и улетел. Воробей улетел почему? Увидев кошку.

Деепричастный оборот состоит из словарной связки: деепричастия и зависимых слов. Место второго элемента может занимать произвольная часть речи, играющая второстепенную роль. Пример: Рядом сел на ветку воробей, но, увидев кошку, сразу улетел. Из этого предложения можно увидеть добавочное действие в отношении основного действия сказуемого: воробей сел, увидел кошку и улетел. Воробей улетел почему? Увидев кошку.

Связка деепричастия и зависимого слова «увидев кошку» разъясняет сказуемое, которое выражается глаголом. Она означает причину его действия, вызванную обстоятельством. То есть, конструкция деепричастия служит в предложении второстепенным членом с синтаксической функцией обстоятельства причины действия. Она не раскладывается при этом на составные части: деепричастие и зависимое слово.

Вопросы к ней аналогичны вопросам деепричастия. А также по отношению к такому обороту уместно задать вопросы: «Почему?», «Когда?», «Каким образом?», «С какой целью?»

Как употреблять оборот

В предложении действия основное и дополнительное, выраженное через конструкцию с деепричастием, имеют отношение к одним и тем же лицам, предметам, явлениям. Неправильное употребление: Возвратившись домой, у нее началась депрессия. Правильно употребить: Возвратившись домой, она погрустнела.

Его можно употреблять в безличном предложении с инфинитивом. Пример: Даже устроившись у камина, она не могла согреться. Ошибочное употребление: Даже устроившись у камина, ей было холодно.

Такая конструкция может обозначаться, как часть определенно-личного однословного предложения. Пример: Приехав в столицу, обязательно посетим Кремль. Имеется в виду: Мы приедем, мы посетим.

Такая конструкция может обозначаться, как часть определенно-личного однословного предложения. Пример: Приехав в столицу, обязательно посетим Кремль. Имеется в виду: Мы приедем, мы посетим.

В неопределенно-личном предложении деепричастие нужно относить к тому лицу, которое подразумевается. В противном случае произойдет ошибка: Закончив обучение, студентов направили на практику. Правильный вариант: Закончив обучение, студенты отправились на практику.

Это интересно: как то так — как пишется по правилам написания?

Дееприч. оборот неуместен, если отсутствует в предложении глагол, который он дополняет. Нельзя говорить: «Она умница, отвечая урок, поэтому получила высокую оценку». Правильное применение оборота: «Она сосредоточилась, отвечая урок, поэтому получила отличную оценку».

В ряде случаев такую конструкцию употреблять нельзя:

- Когда действие, выражаемое оборотом, не относится к лицу, связанному с главным сказуемым в предложении. Пример неправильного употребления: Спрыгнув с подножки троллейбуса, у нее слетела шляпка. Это ошибка, поскольку шляпка не прыгает с троллейбуса.

- Когда субъекты сказуемого и деепричастия различны. Ошибка: Задача решена правильно, усвоив материал урока.

- Если безличное предложение содержит сказуемое вместе с существительным или местоимением, но в нем отсутствует инфинитив, к которому бы мог относиться оборот с деепричастием. Ошибка: Возвратившись домой, мне захотелось прилечь. В этом случае лишнее дополнение «мне».

Обратите внимание: примеры причастного оборота в предложениях.

Расположение и обособление конструкции

Его обособление является способом уточнения, выделения определенной связки слов при написании. Обособляются только второстепенные члены предложения, чтобы лучше осознать описываемые действия. В тексте дееприч. оборот может стоять до сказуемого или после него. И стоит обратить внимание на то, как выделить деепричастный оборот в предложении. В любом месте расположения он обособляется запятыми с одной или двух сторон.

Пример: «Миша, открыв коробку с соком, налил его в стакан». В этом случае деепричастная конструкция — открыв коробку с соком — стоит до сказуемого и обособляется с обеих сторон запятыми. Когда оборот в начале предложения, запятая ставится после него, в конце — перед ним. Иногда подобные сочетания слов располагаются после подчинительного, сочинительного союза или союзного слова.

Это интересно: слова с приставкой без-, правила и примеры написания.

Они также в этом случае выделяются запятой. Союзы, союзные слова в обороты не включаются. Например: Она улыбнулась подруге и, перепрыгивая через лужи, побежала к дому. Саму деепричастную конструкцию при этом можно поместить в другую часть предложения без потери его смысла. К примеру: «Судьба часто так жестока к человеку, что, не умея тосковать, нельзя испытать любовь». В этом тексте слова можно поменять: «Судьба часто так жестока к человеку, что нельзя испытать любовь, не умея тосковать». Порядок слов изменился, а смысл остался тем же.

Они также в этом случае выделяются запятой. Союзы, союзные слова в обороты не включаются. Например: Она улыбнулась подруге и, перепрыгивая через лужи, побежала к дому. Саму деепричастную конструкцию при этом можно поместить в другую часть предложения без потери его смысла. К примеру: «Судьба часто так жестока к человеку, что, не умея тосковать, нельзя испытать любовь». В этом тексте слова можно поменять: «Судьба часто так жестока к человеку, что нельзя испытать любовь, не умея тосковать». Порядок слов изменился, а смысл остался тем же.

Иногда выражения с деепричастиями не отделяют запятыми. Это происходит, когда некоторые из них близко соединены со сказуемым, образуя с ним одно целое. Так, не обособляются обороты, когда они входят в состав фразеологизмов: «Он работал не покладая рук». Подобные словосочетания не выражают не добавочное действие, а признак действия. Их можно заменить другими словами, чаще наречиями. В приведенном примере вместо «не покладая рук» можно использовать слово «усердно».

Когда в предложении содержится два оборота с деепричастием, которые объединяет союз «и», запятая в этом случае между ними не ставится, как и при перечислении однородных членов предложения. Пример: Кошка, сладко потягиваясь и громко урча, улеглась на диване.

Когда деепричастные конструкции относятся к различным сказуемым, каждая из них обособляется запятыми. Пример: Открыв ногой калитку, мальчик выскочил на дорогу и, не видя никого перед собой, понесся дальше.

Многие не знают, как отмечается деепричастный оборот, что бывают исключения, и при письме допускают ошибки. Часто такое случается, если в предложении он стоит после противительного союза «а». В этой ситуации нельзя переставить выражение с деепричастием на другое место, так как структура предложения нарушится полностью.

Когда зависимое слово с деепричастием находится между предложениями, противостоящими одно другому и разделенными противительным союзом «а», ее выделяют запятыми с обеих сторон. Пример: «Старое не пропадает совсем, а, приспосабливаясь к новым условиям, продолжает существовать в современной жизни».

Когда зависимое слово с деепричастием находится между предложениями, противостоящими одно другому и разделенными противительным союзом «а», ее выделяют запятыми с обеих сторон. Пример: «Старое не пропадает совсем, а, приспосабливаясь к новым условиям, продолжает существовать в современной жизни».

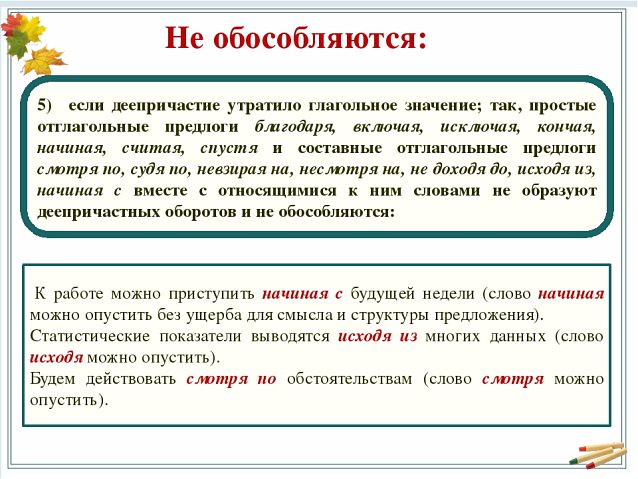

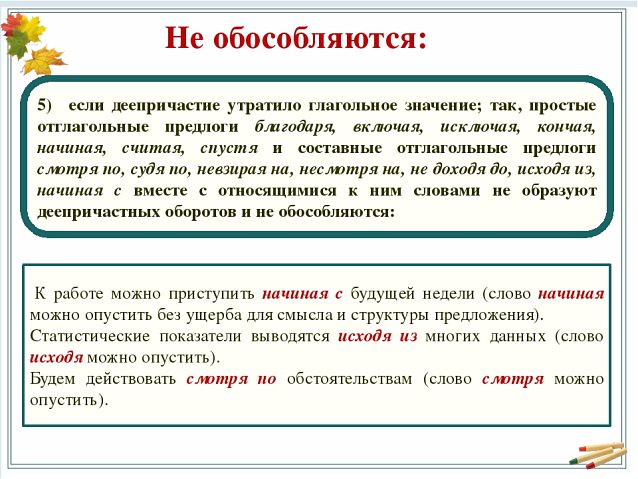

Когда деепричастие в предложении выступает вместо глагола сложным предлогом, оборот не выделяют запятыми. В таких случаях часто встречается употребление слов: смотря, начиная, на основании, в соответствии, с такого-то времени. К примеру: «Я буду на рабочем месте начиная с восьми часов утра», «Решили действовать смотря по обстановке». В этих предложениях можно легко удалить слова «смотря», «начиная». Смысл высказывания останется прежним. Когда же из предложения слово нельзя убрать, поскольку оно является уточняющим к действию, оборот обособляют.

Деепричастный оборот: определение, примеры употребления.

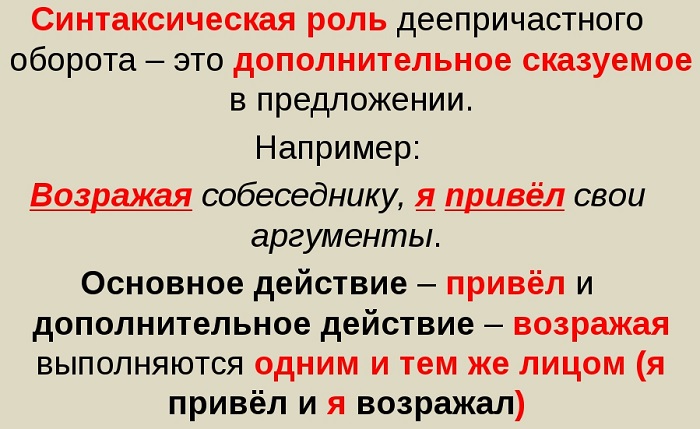

Роль в предложении

Если задаться вопросом, чем является деепричастный оборот в предложении, то с уверенностью следует говорить, что он выполняет функцию обстоятельства и обособляется с двух сторон. В отличие от него одиночные деепричастия, близкие к наречиям, обозначают образ действия. Они тоже в предложении играют роль обстоятельства, но при этом не обособляются.

Подчеркивание оборота

Если проводить синтаксический разбор предложения, то относительно того, как подчеркивается деепричастный оборот, можно сказать, что при графическом изображении его необходимо подчеркнуть пунктирной линией, состоящей из чередующихся штрихов и точек (_._,_). Такой линией подчеркиваются все слова, входящие в оборот.

Примеры деепричастий с зависимыми словами

При употреблении подобных сочетаний слов всегда нужно помнить, что их всегда следует обособлять, в каком бы месте по отношению к глаголу (сказуемому) они не стояли.

Примеры:

Поэт декламировал свои стихи, постепенно овладевая вниманием своей аудитории.

Поэт декламировал свои стихи, постепенно овладевая вниманием своей аудитории.- Не отрывая глаз, она смотрела на восход солнца.

- Мальчик, делая уроки, смотрел в окно.

- Девочка шла по лесной тропинке, восторгаясь окружающей красотой.

- Они замолчали, переглянувшись друг с другом, и больше не заговаривали об этом.

Чтобы не забывать правила русского языка, нужно периодически обновлять свои знания, в том числе и в отношении деепричастных конструкций; знать, как подчеркивать деепричастный оборот, правильно находить, применять и обособлять его.

Эта конструкция чаще встречается в письменной речи при написании научных трудов, деловых писем, литературных произведений. В устной речи такие обороты не используются, поскольку они неуместны и неудобны.

obrazovanie.guru

Обособление деепричастий и деепричастных оборотов

Мнения языковедов по поводу того, что такое деепричастие, разделяются. Одни считают, что оно относится к особой форме глагола, другие предполагают, что это самостоятельная часть речи. Мы поддержим второй вариант.

Деепричастие представляет собой самостоятельную часть речи. Оно содержит в себе признаки наречия и глагола, показывает, когда, почему и каким образом совершается действие глаголом-сказуемым, оказывает добавочное действие. Если деепричастие в предложении не одиноко, а имеет слова, зависящие от него, то этот набор слов называют деепричастным оборотом. О том, как и когда производят обособление деепричастий в предложении, расскажет статья.

Что такое обособление?

В русском языке понятие обособление представляет собой способ уточнения и выделения определенного набора слов в предложении. Обособляться могут только члены предложения, являющиеся второстепенными, этим они и отличаются от необособленных членов. Обособления необходимы для того, чтобы читатель мог более точно понять описываемую картину происходящего действия. Обособляться могут не только одиноко стоящие деепричастия, но и деепричастные обороты.

Примеры одиночных деепричастий

Если обособленное обстоятельство не имеет в предложении зависимых слов, то его называют одиночным деепричастием. Во время написания предложения данную часть речи всегда выделяют запятыми с обеих сторон.

Место расположения деепричастия в предложении может быть любым. Вот примеры правильного выделения одиночных деепричастий запятыми:

- Засмотревшись, она не могла произнести ни слова.

- Вернувшись, я застала дома сестру.

- Не тренируясь, нельзя добиться успехов в спорте.

Соответственно запятой были выделены следующие деепричастия:

- засмотревшись;

- вернувшись;

- не тренируясь.

На письме можно встретить несколько повторяющихся деепричастий. Их называют однородными. При этом они разделяются запятыми между собой и отделяются этим знаком препинания как обособленные части речи. Примеры таких предложений:

- Смеясь, напевая и кружась, Наташа спешила на свое первое свидание.

- Посмеиваясь и подмигивая, Паша закрыл дверь.

- Она молчала, злясь, но труся.

Однородные деепричастия в предложении могут относиться к разным сказуемым. Например: Играя и смеясь, она, окрыленная, неслась навстречу своим мечтам.

Выделение запятыми одиночных деепричастий

Обособление одиночных деепричастий происходит в следующих случаях:

- Если деепричастие играет в предложении роль второго сказуемого. Сохраняет значение глагола. Указывает на условие, причину или время действия, но не на его образ. Убежав, Марина потеряла сумочку. После праздника гости разъехались, не успокоившись.

- Если в уме можно проверить предложение, заменив деепричастие глаголом, или из простого предложения сделать сложное. Когда Марина убежала, она потерла сумочку. Гости после праздника хоть и не успокоились, но разъехались.

Обособление одиночных деепричастий не происходит, если:

- Одиночное деепричастие потеряло значение глагольности или имеет тесную связь со сказуемым. Маша вбежала в комнату не постучавшись. Женя слез с дерева молча и не торопясь.

- Если деепричастия являются обстоятельствами образа действия и их нельзя заменить глаголами. Женя слез молча и не торопился.

- Если одиночное деепричастие можно заменить существительным. Маша вбежала в комнату без стука.

Выделение одиночных деепричастий в зависимости от их месторасположения в предложении

Обособление деепричастий может не происходить, если они стоят в начале или конце предложения, а вот в середине они выделяются запятыми. Сравним два предложения:

- Таня примеряла тапочки не торопясь.

- По дороге, не торопясь, Таня любовалась цветами.

В первом предложении обособление деепричастия запятыми не делается, так как оно представлено обстоятельством образа действия. Его можно заменить словом – «неторопливо».

Во втором предложении деепричастие представляет собой обстоятельство причины («так как не торопилась»).

Как образуется деепричастный оборот?

Если в предложении имеется часть речи, отвечающая на вопросы «что сделав?», «что делая?» и называющаяся деепричастием, с зависимыми словами, то этот набор слов принято называть деепричастным оборотом.

В предложении этот оборот всегда выполняет функцию обстоятельства и относится к глаголу, так как обозначает дополнительное действие. Добавочные действия совершают то же лицо, явление или предмет, которые выполняют основные действия.

Примеры деепричастных оборотов

Обособление деепричастий и деепричастных оборотов происходит независимо от того, в каком месте по отношению к глаголу-сказуемому они стоят. Например:

- Весь день по небу ходили темные тучи, то открывая солнце, то опять закрывая его.

- Идя рядом с мамой, малыш удивленно и завороженно смотрел на нее.

- Радость, принося счастье одним людям, давала другим неизбывное горе.

- Я смотрела на солнечный восход, не отрывая глаз.

- Малыш, следя за маминой рукой, делал те же самые движения.

Что необходимо помнить при использовании деепричастия и деепричастного оборота в предложении?

Основные правила использования деепричастных оборотов при написании текста следующие:

- Выраженное глаголом-сказуемым, основное действие и добавочное действие, выраженное деепричастным оборотом, должны относиться к одному лицу, предмету или явлению.

- Чаще всего обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, применяют при написании односоставного, определенно-личного предложения, а также при глаголе в повелительном наклонении.

- Если предложение безличное в инфинитиве, то употребить деепричастный оборот также возможно.

- Обособление деепричастий и обособление обстоятельств — это одно и то же, так как деепричастие выражает признак обстоятельства в предложении.

В каких случаях деепричастия и деепричастные обороты не выделяются запятыми?

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, не производится, если:

- Обстоятельства соединяются союзом «и» с необособленным обстоятельством или сказуемым. Она ненавидела его и принимая его знаки внимани. Даша играла шумно и крича от радости.

- Обстоятельства сближаются с наречиями. Они теряют добавочное значение и приобретают значение признака действия. Это:

- деепричастия, которые стали фразеологическими оборотами (не смыкая глаз, засучив рукава, сломя голову, раскрыв рот и другие). Например: Петя работал спустя рукава. Но: засучив рукава, она мыла руки в ванночке. Следует помнить, что фразеологические вводные словосочетания (судя по всему, иначе говоря, собственно говоря, и другие) запятой отделяются.

- деепричастия, несущие основную смысловую нагрузку. Без них сказуемое выражает мысль не полностью. Стоит эта часть речи обычно после сказуемого. «Наречность» этих деепричастий очевидна в предложениях, где имеется группа однородных членов – деепричастий и наречий. Например: Он отвечал мне не смущаясь и откровенно. Не смущаясь – это деепричастие, а откровенно – наречие.

Запятыми не выделяются деепричастия в составе придаточного предложения, имеющие зависимое слово «который» во всех своих вариациях. Он хотел избавиться от письма, читая которое вспоминал свое недавнее горе.

От чего следует отличать деепричастия

Обособляя деепричастия, многие не задумываются, что это могут быть наречия или предлоги.

Выделяют следующие наречия:

- припеваючи;

- крадучись;

- шутя;

- молча;

- сидя;

- стоя;

- лежа и другие.

Одинаковые с этими словами деепричастия сохраняют добавочное действие. Это происходит во время образования деепричастного оборота и связи с другими деепричастиями. Всю дорогу Аня ехала стоя. Он сделает эту работу шутя (легко). В этих предложения используются наречия.

Стоя на вершине, Аня смотрела вниз. Всю дорогу, веселясь и играя, Яна не закрывала рта. В этих предложениях запятыми отделены деепричастный оборот в первом предложении и однородные деепричастия во втором предложении.

Из предлогов выделяют: начиная с, исходя из. Запятые не ставятся, так как деепричастную часть можно убрать из предложения и его смысл не изменится. Снег идет начиная с ночи (идет с ночи).

Обособление причастий и деепричастий: в чем разница?

Причастные и деепричастные обороты выполняют разные функции в предложении и имеют свои следующие морфологические отличия:

- Причастный оборот или одиночное причастие относятся к определяемому слову (существительному или местоимению). Деепричастие или деепричастный оборот тесно связаны с глаголом-сказуемым. При этом причастие изменяется по числам, родам, падежам, имеет полную и краткую формы, а деепричастие — не изменяемая словоформа.

- Причастный оборот и причастие выполняют функцию определения в предложении, а деепричастие и деепричастные обороты выступают в роли различных обстоятельств.

- Различны причастия и деепричасти между собой суффиксами. Причастия имеют такие суффиксы как -ущ-( -ющ-), -ащ-( -ящ)- -вш-, -ш- у действительных причастий и — ом-( -ем-), -им— -енн-, -нн-, -т- у страдательных. В то время как деепричастия имеют следующие суффиксы:-а-, -я-, -учи-, -ючи-, -в-, -вши-, -ши-.

Правила обособления деепричастий

- Если в предложении рядом с деепричастным оборотом стоит союз, то они разделяются запятой. Союзы и союзные слова не включаются в оборот. Например: Он улыбнулся другу и, перепрыгивая через лужу, побежал домой. Исключением является союз «а», который стоит перед деепричастным оборотом. Он включается в этом случае в оборот. Например: Человеку необходимо понять, в чем смысл жизни, а поняв это, он расскажет и другим.

- Если предложение состоит из нескольких деепричастных оборотов или одиночных деепричастий, то запятые между ними ставят как при перечислении однородных членов предложения. Например: Она подходила, пошатываясь и придерживая подругу за плечо одной рукой, а другую держала на поясе.

- Если в составе одного предложения имеется несколько деепричастных оборотов, относящихся к разным сказуемым, то каждый из них выделяется запятыми. Например: Толкнув ногой калитку, он выбежал на дорогу и, не обращая внимания на людей, понесся прочь.

- Деепричастный оборот всегда отделяется запятыми с двух сторон.

Обособление деепричастий не вызовет проблем, если научиться правильно определять эту часть речи в любом предложении.

Как помочь ребенку закрепить изученный материал?

После того как ребенок изучил теоретический материал, следует предложить ему закрепить его практическими упражнениями.

Первоначально дети должны устно работать с предложениями и научиться находить в них деепричастные обороты и одиночные деепричастия. После этого следует предлагать ученикам написать предложения и расставить в них знаки препинания. Кроме того, ребенок должен объяснить свой выбор в расстановке запятых.

После того как детьми будут освоены простые предложения, можно дать им предложения с союзами и союзными словами. При этом, прежде чем находить деепричастный оборот или одиночное причастие, следует выделить грамматическую основу.

Усложняют задание сложными составными предложениями, которые имеют несколько грамматических основ и однородных деепричастных оборотов.

fb.ru

Когда деепричастие и деепричастный оборот не выделяются запятыми?

Узнаем, когда деепричастие и деепричастный оборот не выделяются запятыми в предложении. Укажем 6 случаев отсутствия запятых у деепричастий и деепричастных оборотов.

Обычно деепричастие и деепричастный оборот являются в предложении обособленными обстоятельствами, то есть выделяются знаками препинания. В каких же случаях деепричастие и деепричастный оборот не выделяются запятыми?

В русской пунктуации существуют ситуации, когда запятые не ставятся. Рассмотрим их более подробно.

Когда не обособляется деепричастие и деепричастный оборот?

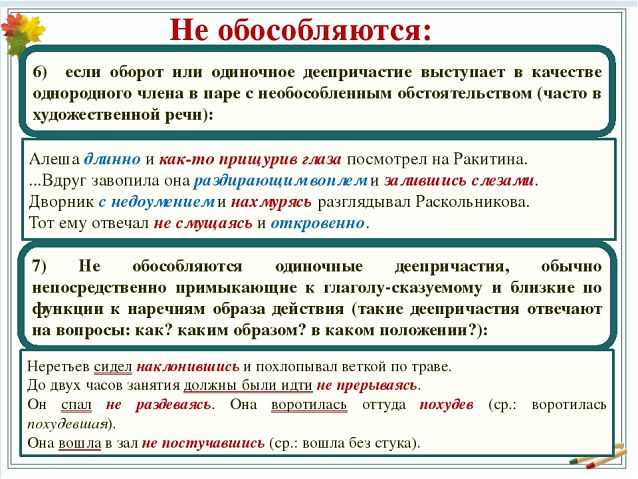

1. Деепричастие, утеряв глагольный признак добавочного действия, может обрести значение наречия. В таком случае одиночное деепричастие не выделяется запятыми.

Старик с внуком шли по дороге не торопясь.

Деепричастие «не торопясь» стало наречием, так как имеет обстоятельственное значение «медленно» и уже не обозначает добавочное действие по отношению к глаголу-сказуемому.

Друзья сидели молча.

«Молча» равнозначно наречию «тихо».

Поезд идет не останавливаясь.

«Не останавливаясь» = «беспрестанно».

Мальчики стояли оцепенев.

«Оцепенев» = «неподвижно».

2. Не выделяются запятыми фразеологические выражения, в составе которых есть деепричастия.

Ребята скрепя сердце согласились со мной.

Фразеологизм по значению равен слову, в этом примере «скрепя сердце» значит «с трудом».

Он быстро бежал не разбирая дороги.

Я не могу относиться спустя рукава к порученному делу.

3. Также не обособляется деепричастный оборот, стоящий после другого обстоятельства, выраженного наречием, и соединенный с ним сочинительным союзом «и».

Клим Самгин шел по улице бодро и не уступая дорогу встречным людям. (М.Горький)

Клим Самгин шел как? бодро (первое обстоятельство), не уступая дорогу встречным людям (второе обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом). Эти однородные обстоятельства соединены союзом «и», запятая не ставится между ними. Аналогичная пунктуационная ситуация прослеживается в предложениях:

Говорила она со мной насмешливо и чуть растягивая слова.

Капитан вглядывался в очертания берега напряженно и чуть прищурив глаза.

4. Запятые не ставятся между двумя обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами и соединенными союзом «и», если они относятся к одному сказуемому в предложении, то есть являются однородными обстоятельствами. В таком случае пунктуация такова:

Туристы продолжали свой путь, не прибавляя шагу_ и_ не изменяя направления движения.

Он бежал довольно быстро, опираясь на палку _и_ лишь слегка раскачиваясь.

Запахнув плащ_ и_ закрыв глаза, я пытаюсь немного отдохнуть.

Слабый ветер пронёсся с запада, ласково пригнув головки полевых цветов_ и_ зашумев в густых кронах деревьев.

5. Деепричастие входит в состав придаточного предложения с союзным словом «который» (которая, которое, которые):

Журналист написал статью о Северном Полюсе, посетив который получил незабываемые яркие впечатления.

Я вернул другу книгу, прочитав которую узнал много нового о древней цивилизации инков.

6. Перед деепричастием находится усилительная частица «и»:

Она и спросив будет снова задавать вопросы.

Видео «Запятые при деепричастном обороте»

Презентация «Не обособляются деепричастия и деепричастные обороты»

russkiiyazyk.ru

Деепричастный оборот ☑️ на какие вопросы отвечает, правила обособления знаками препинания, примеры неправильного построения предложения, как отличить от причастного оборота

Учащиеся делают массу грамматических ошибок на тему «Деепричастный оборот», изучаемую в 7 классе. Достаточно один раз разобраться, и вы сможете не только правильно выполнять упражнения, но и объяснять правила другим.

Что такое деепричастный оборот в русском языке

Оборот состоит из деепричастия и зависимых слов. Он употребляется, чтобы выразить дополнительное действие подлежащего и относится к сказуемому.

Отвечает на вопросы: «Что делая?», «Что сделав?».

Примеры:

-

«Не открывая глаз, я наслаждалась запахом весенних цветов».

-

«Сказав главную причину, он вышел из кабинета».

Конструкция характеризует действие, выполненное местоимением, однако относится к глаголу: «наслаждался» (я наслаждался как? – не открывая глаз) и «вышел» (вышел как? — сказав).

Правила расстановки знаков препинания

Неважно, в начале предложения стоит оборот или в конце, он всегда выделяется запятыми:

-

«Взяв в руки карандаш, она начала рисовать всё, что попадалось на глаза».

-

«Он читал «Преступление и наказание», но, посмотрев на часы, решил отложить книгу».

Конструкция не выделяется запятыми, когда это фразеологизм:

Синтаксическая роль деепричастного оборота

Синтаксическая роль деепричастного оборота – обстоятельство.

Из этого можно сделать вывод, что оборот отвечает на те же вопросы, что и обстоятельство (цели, места, времени, образа действия и так далее):

«Мы долго работали и, завершив все сложные дела, ушли на заслуженный отдых».

Ушли на заслуженный отдых когда? — завершив все дела.

Конструкция обозначается на схеме штрихпунктирной линией.

Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Чтобы правильно составить предложение с деепричастным оборотом, нужно помнить, что конструкция описывает то действие, которое совершило подлежащее:

Открыв дверь холодильника, лосось начал вонять. Это предложение построено неправильно.

Деепричастный оборот «открыв дверь холодильника» описывает действие, выполненное подлежащим «лосось». То есть в буквальном смысле получается так, что этот лосось сам открыл холодильник.

Правильным вариантом будет:

«Открыв дверь холодильника, я почувствовал неприятный запах лосося».

Обратите внимание на таблицу ниже. Здесь показаны верные с точки зрения русского языка и неправильные построения деепричастного оборота.

|

Правильно |

Нарушение синтаксических норм |

|

Упав с крыши, мальчик сломал руку. |

Упав с крыши, рука мальчика сломалась. Получается, что рука мальчика упала с крыши и сломалась, а на самом деле упал мальчик. |

|

Не понимая, что происходит, я отошла в сторону. |

Не понимая, что происходит, меня отвели в сторону. Вторая часть предложения – безличная. То есть подлежащего нет. Так быть не может, потому что деепричастие характеризует действие, выполненное подлежащим. |

|

Подойдя к квартире, я услышала шорох. |

Подойдя к квартире, раздался шорох. Получилось так, что шорох подошёл к квартире и раздался. |

|

Встретившись после такого долгого расставания, я заплакала. |

Встретившись после такого долгого расставания, слёзы сами катились по моим щекам. Получается так, что слёзы встретились и начали катиться. |

Как найти деепричастный оборот в предложении

Чтобы правильно найти границы конструкции, нужно верно определить деепричастие.

Сделать это можно двумя способами:

-

по вопросам;

-

по суффиксам –а, -я, -вши, -ши, в.

Подсказкой можно служить и пунктуация.

Чтобы понять, правильно ли определены границы конструкции, уберите её из предложения. Если всё определено верно, получится второе полноценное предложение.

Разберём на примере:

«Кончив плясать, они решили поехать домой».

Убираем оборот и получится: «они решили поехать домой».

Смысл фразы поменялся, но в данном случае он нам и не важен. Главное, что без оборота получилось нормальное предложение. А значит деепричастие дополняет предложение.

Причастный и деепричастный оборот – отличия и примеры

При синтаксическом разборе предложения учащиеся часто путают деепричастные и причастные конструкции.

Чтобы не путать две конструкции, изучите таблицу.

|

Причастие |

Деепричастие |

|

На какой вопрос отвечают? |

|

|

Какой? Что делающий? Что сделавший? Что сделанный? Что делаемый? Из окна были слышны дети, бегающие по двору. Дети (что делающие?) бегающие. |

Что делая? Что сделав(ши)?

Сияя от радости, я решила рассказать всем эту новость. Я (что делая?) сияя. |

|

Определяемое слово |

|

|

Существительное или местоимение

Большая коробка, украшенная красной лентой, стояла на столе. |

Глагол сказуемое

Поздравив родителей с годовщиной, она уехала домой. |

|

Синтаксическая роль |

|

|

Определение (отвечает на вопросы определения). |

Обстоятельство (отвечает на вопросы обстоятельства). |

|

Суффиксы |

|

|

ущ, ющ, ащ, ящ, ем, ом, им, вш, ш, енн, ённ, нн, т

завершённый, заключающий, сверкающий, покрытый |

а, я, вши, ши, в

прогулявшись, сияя, прочитав, написав |

Не забывайте про обособление. Деепричастный оборот, в отличие от причастного, всегда обособляется запятыми с двух сторон. Поэтому, если в предложении конструкция не обособлена, значит это причастная конструкция.

Чтобы не только запомнить правило, но и уметь им пользоваться, обязательно тренируйтесь на практических упражнениях.

nauka.club

Как выделяется запятыми деепричастный оборот. Как выделяется деепричастный оборот

Мнения языковедов по поводу того, что такое деепричастие, разделяются. Одни считают, что оно относится к особой форме глагола, другие предполагают, что это самостоятельная часть речи. Мы поддержим второй вариант.

Деепричастие представляет собой самостоятельную часть речи. Оно содержит в себе признаки наречия и глагола, показывает, когда, почему и каким образом совершается действие глаголом-сказуемым, оказывает добавочное действие. Если деепричастие в предложении не одиноко, а имеет слова, зависящие от него, то этот набор слов называют деепричастным оборотом. О том, как и когда производят обособление деепричастий в предложении, расскажет статья.

Что такое обособление?

В русском языке понятие обособление представляет собой способ уточнения и выделения определенного набора слов в предложении. Обособляться могут только члены предложения, являющиеся второстепенными, этим они и отличаются от необособленных членов. Обособления необходимы для того, чтобы читатель мог более точно понять описываемую картину происходящего действия. Обособляться могут не только одиноко стоящие деепричастия, но и деепричастные обороты.

Примеры одиночных деепричастий

Если обособленное обстоятельство не имеет в предложении зависимых слов, то его называют одиночным деепричастием. Во время написания предложения данную часть речи всегда выделяют запятыми с обеих сторон.

Место расположения деепричастия в предложении может быть любым. Вот примеры правильного выделения одиночных деепричастий запятыми:

- Засмотревшись, она не могла произнести ни слова.

- Вернувшись, я застала дома сестру.

- Не тренируясь, нельзя добиться успехов в спорте.

Соответственно запятой были выделены следующие деепричастия:

- засмотревшись;

- вернувшись;

- не тренируясь.

На письме можно встретить несколько повторяющихся деепричастий. Их называют однородными. При этом они разделяются запятыми между собой и отделяются этим знаком препинания как обособленные части речи. Примеры таких предложений:

- Смеясь, напевая и кружась, Наташа спешила на свое первое свидание.

- Посмеиваясь и подмигивая, Паша закрыл дверь.

- Она молчала, злясь, но труся.

Однородные деепричастия в предложении могут относиться к разным сказуемым. Например: Играя и смеясь, она, окрыленная, неслась навстречу своим мечтам.

Выделение запятыми одиночных деепричастий

Обособление одиночных деепричастий происходит в следующих случаях:

- Если деепричастие играет в предложении роль второго сказуемого. Сохраняет значение глагола. Указывает на условие, причину или время действия, но не на его образ. Убежав, Марина потеряла сумочку. После праздника гости разъехались, не успокоившись.

- Если в уме можно проверить предложение, заменив деепричастие глаголом, или из простого предложения сделать сложное. Когда Марина убежала, она потерла сумочку. Гости после праздника хоть и не успокоились, но разъехались.

Обособление одиночных деепричастий не происходит, если:

- Одиночное деепричастие потеряло значение глагольности или имеет тесную связь со сказуемым. Маша вбежала в комнату не постучавшись. Женя слез с дерева молча и не торопясь.

- Если деепричастия являются обстоятельствами образа действия и их нельзя заменить глаголами. Женя слез молча и не торопился.

- Если одиночное деепричастие можно заменить существительным. Маша вбежала в комнату без стука.

Выделение одиночных деепричастий в зависимости от их месторасположения

interistroy.ru

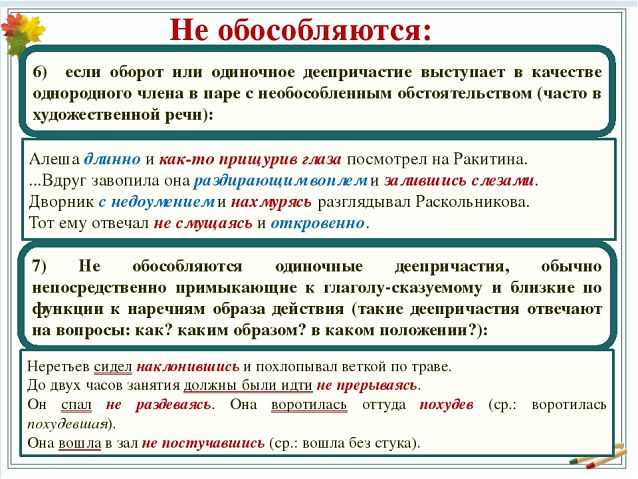

Когда деепричастные обороты не обособляются

Как многие знают, деепричастный оборот имеет значение добавочного сказуемого, поэтому обособляется, выделяется запятыми. Обычно это не вызывает сложностей у учащихся. Однако есть случаи, когда деепричастный оборот в обособлении не нуждается. Эти случаи мы сейчас и рассмотрим подробнее.

1. Деепричастный оборот (чаще всего это оборот со значением обстоятельства образа действия) обозначает не добавочное действие, а наоборот, будучи тесно связанным со сказуемым, сам становится смысловым центром высказывания. В таком случае его нельзя убрать или переместить без искажения либо потери смысла предложения.

1. Деепричастный оборот (чаще всего это оборот со значением обстоятельства образа действия) обозначает не добавочное действие, а наоборот, будучи тесно связанным со сказуемым, сам становится смысловым центром высказывания. В таком случае его нельзя убрать или переместить без искажения либо потери смысла предложения.

Он стоял чуть вытянув шею, печальный и задумчивый (главное, что он не просто стоял, а стоял чуть вытянув шею).

Читала она обычно наклонив голову и высунув кончик языка (смысл в том, как именно она читала, а не в том, что она читала вообще).

Это упражнение делают обязательно сидя на полу (смысл в том, каким именно образом выполняют данное упражнение).

2. Деепричастный оборот является фразеологизмом.

Мальчик спешил сломя голову, чтобы позвать на помощь спасателей.

Печатник трудились не покладая рук.

После полученного известия девушка провела ночь не смыкая глаз.

Вот некоторые из таких фразеологизмов: спустя рукава, едва переводя дыхание, кричать не переводя духа, мчаться высунув язык, лежать уставясь в потолок, сидеть затаив дыхание, работать засучив рукава, метаться не помня себя, слушать развесив уши др.

!!! Некоторые деепричастные фразеологические сочетания выступают в роли вводных, тогда они обособляются.

По совести говоря, выполнить упражнение можно было гораздо качественнее.

Судя по всему, можно уже отправляться в путь.

3. Когда перед деепричастным оборотом находится усилительная частица И.

Можно было об это сообщить и не начиная ссориться.

Скромный человек остается скромным и победив сильного врага.

Ты можешь идти домой и не дожидаясь результата экзамена.

4. Если деепричастный оборот разрывается словом, входящим в состав придаточного предложения либо в состав простого предложения. Обычно это касается придаточных определительных предложений с союзным словом который. Также подобные случаи можно найти в некоторых стихотворных текстах.

4. Если деепричастный оборот разрывается словом, входящим в состав придаточного предложения либо в состав простого предложения. Обычно это касается придаточных определительных предложений с союзным словом который. Также подобные случаи можно найти в некоторых стихотворных текстах.

Налево была дверь, выйдя через которую возможно было попасть в гримерную.

Вчера вышел на экран новый фильм Джима Джармуша, посмотрев который нетрудно понять его творческий рост.

На ель Ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась… (И. А. Крылов).

Но рабскую верность Шибанов храня, своего отдает воеводе коня (А. К. Толстой).

5. Деепричастие может утрачивать свое глагольное значение, тогда оно не выделяется запятыми. Обычно в таких случаях его можно опустить без ущерба для смысла предложения.

Почтамт находится не доходя площади Восстания.

Вузы принимают абитуриентов по новым правилам начиная с конца прошлого года (слово начиная можно опустить, структура и смысл предложения не изменятся).

К заданию можете приступать начиная с завтрашнего дня (слово начиная можно опустить, структура и смысл предложения не изменятся).

Однако если оборот со словом начиная не связан с понятием времени или служит для уточнения, пояснения, то он обособляется.

Все казалось нам подозрительным, начиная с его интонации (слово начиная нельзя опустить, структура и смысл предложения изменятся).

Капитан, начиная с Крымской войны, участвовал во всех военных операциях, кроме японской (слово начиная нельзя опустить, структура и смысл предложения изменятся).

Обороты исходя из и смотря по в большинстве случаев не входят в деепричастную конструкцию и не обособляются.

Задание составлено исходя из ваших пожеланий.

Будем поступать смотря по обстоятельствам.

6. Деепричастный оборот выступает вместе с обычным необособленным обстоятельством и они являются однородными. В этом случае деепричастный оборот не выделяется запятыми.

Мы научим вас решать примеры и задачи с легкостью и не прибегая к справочникам.

Мальчишка побежал быстро и не оглядываясь.

Подпоручик отвечал по-в оенному и не смущаясь.

оенному и не смущаясь.

Однако в данном случае обособление возможно, если автор хочет поставить смысловой акцент или дать попутное объяснение.

Немного виновато и всхлипывая, мать попрощалась с Алешей.

В темном небе, устало и не сверкая, появились желтенькие капельки звезд (М. Горький).

Как видите, не все просто со знаками препинания при деепричастном обороте, но надеемся, Вам помогли наши объяснения. Если же что-то осталось не совсем понятным, Вы всегда найдете помощь у наших репетиторов!

Удачи Вам и красивого, грамотного, понятного русского языка!

© blog.tutoronline.ru, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

blog.tutoronline.ru