Основные признаки млекопитающих — Студопедия.Нет

к основным характеристикам млекопитающих можно отнести следующее:

- Тело делится на туловище, шею, голову, парные передние конечности, парные задние конечности и хвост. Конечности находятся под туловищем, благодаря чему тело не соприкасается с землей во время движения. Благодаря этому большинство млекопитающих может передвигаться с достаточно высокой скоростью.

- Кожа у млекопитающих довольно толстая, усыпана самыми разными железами: потовыми, сальными, пахучими, молочными. Также кожа имеет волосяной покров, который является регулятором температуры.

- Мускулатура млекопитающих представляет собой сложную дифференцированную систему, в которой можно выделить диафрагму– грудобрюшную мышечную перегородку. Хорошо развитой является подкожная мускулатура, которая обеспечивает лицевую мимику. Передвигаются млекопитающими самыми разными способами: ходьбой, бегом, лазанием, прыжками, полетом, плаванием.

- Органами дыхания являются легкие, которые имеют очень большую дыхательную поверхность и альвеолярное строение. В дыхательном процессе задействованы не только легкие, но и межреберные мышцы, а также диафрагма. Млекопитающие являются теплокровными животными с постоянной температурой тела. Это обусловлено высоким уровнем жизнедеятельности, из-за чего вырабатывается большое количество тепла.

- Сердце млекопитающих – четырехкамерное, как и у птиц. Есть левая дуга аорты и присутствует полное разделение крови – тканы и органы тела млекопитающих питаются чистой артериальной кровью. Отлично дифференцируется губчатое вещество костей, которые содержат красный костный мозг – один из важнейших кроветворных органов.

- Пищеварительная система млекопитающих также не отличается простотой. Имеет хорошо дифференцированные отделы, железы и органы. В слюне содержатся пищеварительные ферменты. Имеются хорошо развитые зубы, которые растут в лунках на челюстных костях и бывают разных видов: коренные, клыки и резцы. Клоакаотсутствует у большинства видов, хотя у растительноядные имеют хорошо развитую слепую кишку.

- Органами выделения млекопитающихявляются парные тазовые почки, которые фильтруют кровь от продуктов распада белка и других вредных веществ. По мочеточникам моча опускается в мочевой пузырь, а оттуда выводится наружу через мочеиспускательный канал (уретру).

- Мозговой отдел черепа млекопитающих значительно больше, чем у пресмыкающихся. Имеется позвоночник, который состоит из 5 отделов. Постоянным признаком для всех видов является 7 позвонков в шейном отделе.

- Головной мозг у млекопитающих

- Органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса очень чувствительные, благодаря ним млекопитающие ориентируются в пространстве.

- Млекопитающие – это строго раздельнополые животные, которые имеют оплодотворение по внутреннему типу. Зародыш после оплодотворения обычно развивается в матке до рождения. Газообмен и питание эмбриона происходит через плаценту. После рождения детеныши вскармливаются матерями молоком.

Яйцекладущие и сумчатые млекопитающие

Отряд Однопроходные: 2 семейства: утконосовые и ехидновые

Ареал: Австралия, Тасмания, Новая Гвинея

Пища: насекомые, мелкие водные животные

Длина тела: от 30 до 80 см

Подкласс яйцекладущие млекопитающие представлен только одним отрядом — однопроходные. Этот отряд объединяет всего два семейства: утконосовые и ехидновые. Однопроходные — наиболее примитивные из ныне живущих млекопитающих. Они единственные млекопитающие, которые, подобно птицам или рептилиям, размножаются, откладывая яйца. Яйцекладущие вскармливают своих детенышей молоком и потому причислены к классу млекопитающих. У самок ехидн и утконосов нет сосков, и детеныши слизывают молоко, выделяемое трубчатыми молочными железами, прямо с шерсти на брюхе матери.

Ехидны и утконосы — самые необычные представители класса млекопитающих. Однопроходными их называют, потому что и кишечник, и мочевой пузырь этих животных открываются в одну специальную полость — клоаку. Туда же выходят и два яйцевода у самок однопроходных. У большинства млекопитающих нет клоаки; эта полость характерна для рептилий. Желудок у яйцекладущих тоже удивительный — он, как птичий зоб, не переваривает пищу, а лишь хранит ее. Пищеварение происходит в кишечнике. У этих странных млекопитающих даже температура тела ниже, чем у других: не поднимаясь выше 36°С, она может опускаться до 25°С в зависимости от окружающей среды, как у рептилий. Ехидны и утконосы безголосые — у них нет голосовых связок, и беззубые — быстроразрушающиеся зубы есть только у молодых утконосов.

Живут ехидны до 30 лет, утконосы — до 10. Обитают они в лесах, степях, поросших кустарником, и даже в горах на высоте до 2500 м.

Утконосы и ехидны — ядоносные млекопитающие. На задних лапах у них имеется костяная шпора, по которой стекает ядовитая жидкость. Этот яд вызывает у большинства животных скорую смерть, а у человека – сильную боль и отек. Среди млекопитающих, кроме утконоса и ехидны, ядоносны только представитель отряда насекомоядных – щелезуб и два вида землероек.

Сумчатые млекопитающие

Представители:

Кенгуру древесный

Коала

Куница сумчатая

Тушканчик сумчатый

Бандикут коротконосый

Валлаби болотный

Вомбат большой

Дьявол тасманский

Кенгуру большой серый

К сумчатым принадлежат хищные, насекомоядные и растительноядные животные. Сильно отличаются они и своими размерами: от небольших (плоскоголовые сумчатые мыши с длиной тела 4-10 см.) и до крупных (исполинские кенгуру ростом до 1,6 м.).

Внешний облик сумчатых также очень разнообразен: от кротоподобных с вальковатым укороченным телом на низких конечностях, до высоконогих и стройных. Хвост у большинства сумчатых довольно сильно развит, а у некоторых видов выполняет хватательные функции. Конечности пятипалые, некоторые пальцы часто срастаются между собой. Пальцы вооружены когтями, но первый палец на передней конечности у большинства видов не имеет когтя. Волосяной покров мягкий и обычно густой, иногда щетинообразный. Волосыподразделяются, как правило, на остевые, направляющие и пуховые. Вибриссы отлично развиты на морде и конечностях. В коже имеются сальные и потовые железы. Млечные железы трубчатые, выводные протоки открываются лишь на сосках. Соски расположены по бокам тела, а их число сильно колеблется иногда и в пределах одного вида (от 2 до 27). Сумки открываются также по-разному: вперед или назад, могут отсутствовать совсем, а иногда представлены лишь боковыми складками кожи.

Однак, самое главное отличие сумчатых от остальных млекопитающих — это особенность их размножения. Зародыш у них начинает развиваться, как обычно, в матке, но с ее стенками он практически не связан и является только «желточным мешком» с быстро истощающимся содержимым. Задолго до своего формирования, зародышу питаться уже нечем, поэтому его «преждевременное» рождение становится необходимым. Размеры его не превышают 25 мм у больших кенгуру, а у примитивных насекомоядных он значительно меньше — почти 7 мм. Масса новорожденного составляет всего лишь 0,6 — 5,5 г. Задние конечности слабо развиты, рот раскрыт широко, а передние лапки с ясно видными коготками развиты хорошо. Чтобы прикрепиться к материнскому соску, новорожденный сумчатый малыш должен быстро попасть в сумку к матери, где на него ожидают защита, пища и тепло. Новорожденный почти сразу определяет нужное направление и с помощью матери начинает ползти к сумке, крепко цепляясь коготками за шерсть, и стряхнуть его довольно трудно. Найдя сумку, он залезает внутрь, находит там сосок и прикрепляется губками к нему. С этого момента детеныш теряет всю энергию и снова на длительное время становится беспомощным зародышем. С момента рождения до момента прикрепления к соску проходит от 5 до 30 минут. Детеныш пассивно получает молоко, необходимое количество которого мать регулирует при помощи сокращений мускулов млечного поля. Так у коал мать кормит детеныша молоком 5 минут каждые 2 часа.

Снабжаемый пищей и оберегаемый детеныш быстро растет, начинает отрываться на некоторое время от соска и высовывать из сумки голову. Мать имеет возможность регулировки размера выходного отверстия сумки. У разных видов сумчатых срок перебывания в сумке — от нескольких недель и до нескольких месяцев. Пребывание малыша в сумке заканчивается, когда он способен кормиться уже не молоком, а иной пищей. Обычно мать заранее подыскивает логово или гнездо, где дети живут первое время под ее наблюдением.

Обитают представители сумчатых на открытых пространствах, равнинах, в лесах и горах, поднимаются на высоту до 5000 метров над уровнем моря. Образ жизни ведут подземный, наземный, древесный и полуводный. По способу питания разделяются на всеядные, насекомоядных, хищных и растительноядных. Продолжительность жизни составляет от 5 до 25 лет. Широко распространены в Австралии, Новой Гвинее, на Тасмании, а также в Америке. Аклиматизированы к проживанию в Новой Зелландии.

Признаки млекопитающих животных – таблица внешних особенностей класса

Класс млекопитающих насчитывает около 5,5 тысячи видов и является самым высокоорганизованным среди животных. В данной статье мы расскажем, какие признаки характерны для класса млекопитающих, обозначим их основные особенности. С помощью материала можно быстро и легко подготовиться к проверочной работе, найти дополнительный материал к уроку, вспомнить изученные темы по зоологии за 7 класс.

Внешние признаки млекопитающих

Основной особенностью данного класса позвоночных является вскармливание потомства молоком. Однако это не единственное отличие зверей от других животных.

Среди внешних признаков млекопитающих можно обозначить:

- деление тела на голову, шею, туловище, две пары конечностей и хвост;

- поверхность тела покрыта шерстью;

- кожный покров достаточно толстый и имеет большое количество сальных и потовых желёз;

- на теле имеются роговые производные (когти, копыта, рога).

Главную роль в терморегуляции организма имеет кожный покров. За счёт обильного снабжения его кровью, кровеносные сосуды расширяются и сужаются рефлекторно в зависимости от окружающих раздражителей.

Шерстяной покров характерен для всех видов, однако некоторые представители класса утратили или видоизменили его из-за способности приспосабливаться к условиям окружающей среды.

Киты и дельфины лишены волосяного покрова, так как обитают в воде. А слоны не имеют шерсти за счёт обитания в жарких условиях.

У каждого животного особый волосяной покров. Он состоит из трёх типов: пуховой, остевой и чувствительный волос. Например, крот практически лишён остевых волос, а олени не имеют пух или подшёрстку.

Общие признаки млекопитающих животных

Ознакомиться с характерными особенностями зверей можно в следующей таблице:

Таблица «Признаки класса Млекопитающие»

Системы органов | Особенности |

Мышечная система | Подкожная мускулатура хорошо развита, имеется диафрагма. |

Скелет | Позвоночник разделён на шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отдел. Череп состоит из прочной мозговой коробки. Челюсти имеют различные виды зубов, расположенные в альвеолах. |

Пищеварение | Рот окружён губами. Имеются слюнные железы (4 пары), язык, который имеет вкусовые рецепторы. Строение желудка зависит от типа питания. |

Дыхание | Лёгкие имеют альвеолярное строение. Большое значение в процессе дыхания имеет диафрагма. |

Кровеносная система | Сердце четырёхкамерное, кровообращение имеет два круга (большой и малый). |

Выделительная система | Есть две почки, внутри которых имеются канальцы. Моча изначально собирается в почечной лоханке, после чего опускается в мочевой пузырь. |

Нервная система | Объём мозжечка и полушарий увеличен, за счёт этого система хорошо развита. Имеются борозды и извилины. |

Органы чувств | Хорошо развиты. Орган слуха состоит из наружной раковины и внутреннего уха состоящего из трёх слуховых косточек. Большое значение имеет обоняние. Осязание представлено вибрисами (чувствительными волосками). Зрение развито слабее в сравнении с птицами. |

Половая система | Раздельнополые животные, оплодотворение внутреннего типа. Развитие эмбриона происходит через плаценту. После рождения детёныши вскармливаются молоком. |

Дыхание у некоторых представителей имеет значение и в терморегуляции. У собак, например, слабо развиты потовые железы, поэтому испарят излишнюю влагу им помогает язык. В знойный день количество выдыхаемого воздуха за минуту у них возрастает в 30 раз.

Что мы узнали?

Высокоорганизованными млекопитающие смогли стать за счёт хорошо развитых систем органов. Среди общих признаков можно обозначить теплокровность, живорождение, чёткое разделение тела на отделы, наличие шерстяного покрова, вскармливание потомства молоком.

ПредыдущаяБиологияПлацентарные млекопитающие – особенности размножения животных

СледующаяБиологияЭкологические группы млекопитающих в таблице

Классификация млекопитающих — Википедия

Распределение видов млекопитающих по отрядам. Более 63 % видов принадлежат отрядам грызунов (голубой цвет) и рукокрылых (красный цвет)

Распределение видов млекопитающих по отрядам. Более 63 % видов принадлежат отрядам грызунов (голубой цвет) и рукокрылых (красный цвет)Классифика́ция млекопита́ющих — классификация класса Млекопитающие (лат. Mammalia). Среди позвоночных животных этот класс по числу известных видов относят к одному из крупнейших. Так, справочник «Mammal Species of the World» 2005 года упоминает 5416 ныне существующих видов млекопитающих[1].

Класс Млекопитающие входит в кладу Synapsidomorpha (синапсидообразные) надкласса четвероногих. Данная клада в соответствии с точкой зрения сторонников эволюционной таксономии включает два класса: парафилетический класс Synapsida (синапсиды) и дочерний монофилетический класс Mammalia. В то же время сторонники кладистики, которые отвергают немонофилетические таксоны, описывают те же самые филогенетические отношения на другом языке: в их системах класс Synapsida отсутствует, а входящие в него группы трактуются независимо, причём термин «Synapsida» обычно заменяет собой термин «Synapsidomorpha». Эта клада отделилась от сестринской клады Sauropsida (завропсиды) в конце каменноугольного периода[2].

Становление представлений о таксоне[править | править код]

Уже на ранних стадиях общественного развития люди пытались распознавать в окружающей среде те или иные группы организмов, что породило так называемую народную систематику[en] (её изучение рассматривают как одно из важных направлений современной этнобиологии)[3]. Этнобиологи выяснили, что, несмотря на определённую этническую специфику, среди животных в народной систематике почти неизменно распознаются такие группы, как «звери», «птицы», «рыбы», «гады»[4]. Такое подразделение фиксирует и Библия, где в «Книге Бытия» говорится о сотворении «рыб водных и птиц пернатых, гадов земных и зверей земных по роду их»[5][6].

При этом, однако, объём понятия «зверей земных» не совпадал с объёмом современного понятия «млекопитающих», поскольку наиболее уклонившихся по своему внешнему облику группы млекопитающих — рукокрылые, китообразные — в традиционную категорию «зверей земных» не включались[7].

Что касается научной систематики животных, то у её истоков стоял «отец зоологии» Аристотель (IV в. до н. э.)[8]. Ни в одном из своих выдающихся трудов по зоологии — «О частях животных» (др.-греч. Περὶ ζώων μορίων), «О возникновении животных[en]» (др.-греч. Περὶ ζώων γενέσεως), «История животных» (др.-греч. Περὶ τὰ ζώα ίστορίαι) — он, правда, не дал развёрнутой системы животных, и вывести её в связной форме можно только путём сопоставления указанных произведений. Предложенная Аристотелем пятичленная классификация «животных с кровью» (т. e. позвоночных) отличалась от характерного для народной систематики четырёхчленного их деления лишь тем, что к основным группам были добавлены «Живородящие безногие» — морские звери, отделённые от рыб; «зверей земных» Аристотель включил в группу «Живородящие четвероногие»[9].

Аристотель полагал: задача систематика состоит в том, чтобы выделять естественные группы, а не «делить» животных на группы, основываясь на тех или иных формальных критериях. Поэтому в группу «Живородящие безногие» он наряду с китообразными включил и тюленей: хотя они и не вполне безногие, но с «изуродованными ногами»[10]. При этом в своих сочинениях Аристотель привёл немало сведений о различных млекопитающих Средиземноморья и соседних регионов, их строении и образе жизни, особенностях размножения и развития. Он описал таких млекопитающих, как выдра, бурый медведь, бобр, ёж, слон, двугорбый верблюд, гепард и т. д. Его труды в совокупности стали своего рода зоологической энциклопедией[8][11].

Изображение моржа из труда К. Гесснера «De Piscium & Aquatilium Animantum Natura» (1558)Впрочем, многие учёные, жившие позднее, вернулись в своих зоологических классификациях к практике отнесения китообразных к рыбам, и четыре «народных класса» успешно конкурировали с аристотелевой классификацией[12]. Так поступали, в частности, и древнеримский учёный Плиний Старший в I веке, и швейцарский естествоиспытатель Конрад Геснер в XVI веке. Последний, в частности, рассматривал китов вместе с дельфинами и ластоногими в качестве отряда (лат. ordo) De Cetis в составе группы «рыб и водных животных» (лат. De Piscium & Aquatilium Animantum Natura). Летучих мышей Геснер описывал в одной группе с птицами[13][14]. Современник Геснера французский натуралист Пьер Белон придерживался по отношению к китообразным и рукокрылым такого же подхода[15].

Джон Рэй (гравюра)

Джон Рэй (гравюра)Только в 1693 году английский натуралист Джон Рэй в своём труде «Synopsis of animals and reptiles» со всей определённостью включил рукокрылых и китов в состав единой группы, названной им Vivipara («живородящие») и соответствующей современному подклассу Звери. Комплекс признаков, которые использовал Рэй для характеристики этой группы (наличие крови, лёгочное дыхание, два желудочка в сердце, живорождение), выделяли её вполне корректно (однопроходные во времена Рэя зоологам известны не были). Эту группу Рэй подразделил на подгруппы Aquatica («водные») и Terrestria («наземные»), причём последняя, в свою очередь, подразделялась на Ungulata («копытных») и Unguiculata («когтистых»)[16][17].

Менее удачной оказалась трактовка класса млекопитающих, предложенная шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем в 1735 году в 1-м издании его «Systema Naturae». В этом сочинении Линней выделил млекопитающих (под названием Quadrupedia — «четвероногие») как животных с волосяным покровом и четырьмя ногами, самки которых являются живородящими и выкармливают детёнышей молоком; такой диагноз не был всеобъемлющим и не охватывал многих млекопитающих, включая китообразных[17]. При этом класс был подразделён на 5 отрядов (Anthropomorpha — человек, обезьяны, ленивцы; Ferae — хищные, летучие мыши, насекомоядные, броненосцы, опоссумы; Glires — грызунообразные, а также лемуры и землеройки; Jumenta — лошади, гиппопотамы, слоны, свиньи; Pecora — жвачные и мозоленогие). В основу деления на отряды Линней положил строение передних зубов[18][19].

Подлинной датой рождения класса Млекопитающие стал 1758 год, когда вышло в свет 10-е издание «Systema Naturae». В нём Линней, по существу, вернулся к определению Рэя, но ввёл для класса новое название: Mammalia (оно было образовано от лат. mamma ‘грудь, вымя’[20] и подчёркивало, что наличие млечных желёз есть отличительный признак всех видов класса[21]). Таким образом, в данном названии было закреплено новое понимание «анатомической сущности» таксона — наличие особых желёз, при помощи которых самки млекопитающих выкармливают своих детёнышей молоком[22][23].

При этом Линней существенно пересмотрел свои взгляды на внутреннюю структуру класса. Число отрядов в нём достигло 8: Primates (приматы, к которым Линней, правда, отнёс и летучих мышей), Bruta (слоны, ламантины, ленивцы, муравьеды, панголины), Ferae (хищные), Bestiae (свиньи, насекомоядные, броненосцы, опоссумы), Glires (грызунообразные, носороги), Pecora (жвачные и мозоленогие), Belluae (лошади и гиппопотамы) и Cete (китообразные). Впрочем, в номенклатуре отрядов млекопитающих удержался только первый из перечисленных отрядов, хотя некоторые из предложенных Линнеем названий позднее были использованы для таксонов иного ранга[24].

Всего в 10-м издании было описано 39 родов млекопитающих, причём некоторые из них понимались Линнеем очень широко: так, в состав рода Homo он включил и всех гоминид, а остальных обезьян отнёс к роду Simia. Число видов млекопитающих, упомянутых Линнеем, достигло 184[24][25].

В 12-м (последнем прижизненном) издании «Системы природы» Линней представил систему класса в более развёрнутом виде, введя промежуточную между отрядом и классом категорию (которую позднее многие исследователи именовали «когортой»). Таких когорт было три: Unguiculata («когтистые» — с отрядами Primates, Bruta, Ferae, Glires), Ungulata («копытные» — с отрядами Pecora и Belluae) и Mutica («немые» — с единственным отрядом Cete)[23]. Отряд Bestiae был расформирован, входившие в него роды были разнесены по отрядам Bruta, Ferae и Belluae. Всего в составе млекопитающих Линней в этом издании выделил 41 род и 223 вида[26].

Хотя современные виды млекопитающих образуют хорошо очерченную группу позвоночных, однако при включении в рассмотрение вымерших млекопитающих возникает проблема: где разумнее провести границу между классами млекопитающих и синапсид? Появление признаков, считающихся характерными для современных млекопитающих, не было одновременным, и объём класса Mammalia при ориентации на тот или иной из них получается разным. Ещё важнее то, что прямая проверка наличия этих признаков у вымерших видов весьма затруднительна, так как дошедшие до нас остатки весьма неполны: целые семейства могут быть представлены только небольшими фрагментами скелета или отдельными зубами[27].

Радикальное решение проблемы предложил в 1988 году Т. Роу, поддержанный значительной частью палеонтологов: ограничить объём таксона Mammalia лишь краун-группой млекопитающих, то есть группой, включающей общего предка ныне живущих млекопитающих и всех его потомков[28]. Однако, если следовать такому подходу, то докодон[en], морганукодон, синоконодон и многие другие открытые в XIX—XX веках мезозойские животные, единодушно отнесённые в своё время к классу млекопитающих, оказываются вне данного класса. Поэтому другая часть палеонтологов точку зрения Роу не приняла — как идущую вразрез с традиционными взглядами[29].

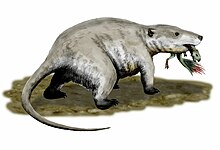

Adelobasileus — одно из древнейших ныне известных млекопитающих (реконструкция)

Adelobasileus — одно из древнейших ныне известных млекопитающих (реконструкция)Адекватную формализацию традиционно сложившихся взглядов на объём класса Mammalia предложили в 2002 году Ло Чжэси, З. Келян-Яворовска и Р. Чифелли. Суть их предложения — рассматривать в качестве диагностического признака млекопитающих следующую их отличительную особенность: «сочленение нижней челюсти с черепом, при котором сочленовая головка зубной кости входит в гленоид (суставную впадину) на чешуйчатой кости». Заметим, что у подавляющего большинства синапсид, как и у всех прочих амниот, имеет место другой — «рептильный» — тип сочленения, в котором участвуют соответственно сочленовная и квадратная кости. У цинодонтов из семейства Tritheledontidae[en] сочленяются зубная и чешуйчатая кости, но нет ни сочленовой головки, ни выраженной области гленоида[30].

Ло Чжэси, З. Келян-Яворовска и Р. Чифелли приводят также эквивалентное филогенетическое определение класса Mammalia: это монофилетическая группа, включающая общего предка синоконодона и ныне живущих млекопитающих, а также всех потомков данного предка (соответствующий таксон у Т. Роу носит название Mammaliaformes). Авторы определения специально оговаривают, что аделобазилевса, который был описан в 1990 году по фрагменту черепа, при современном уровне знаний о нём целесообразно также включать в состав Mammalia — даже если выяснится, что его линия отделилась от общего ствола млекопитающих ранее линии синоконодона. В качестве дополнительного преимущества предлагаемого подхода они отмечают высокую степень устойчивости рассматриваемой монофилетической группы, выделение которой подтверждают значительное число апоморфий[31]. При таком подходе и синоконодона, и морганукодонтов по-прежнему рассматривают как самых ранних млекопитающих[32].

Две приведённые ниже кладограммы, составленные по материалам сайта «Taxonomicon»[33] и результатам современных исследований Ло Чжэси и его коллег[34][35], отражают филогению базальных групп соответственно класса Mammalia и его краун-группы. Использованы обозначения: ord. — отряд, fam. — семейство; названия родов выделены курсивом.

Подавляющее большинство терминальных таксонов на этих кладограммах включают лишь вымершие виды; исключения — отряд Monotremata и группа Trechnotheria, не имеющая общепринятого ранга. Именно эта последняя группа в наибольшей мере соответствует традиционному понятию «териев», которые должны включать сумчатых и плацентарных, но исключать однопроходных, триконодонтов и аллотериев; впрочем, Т. Роу и его последователи предпочитают использовать термин «Theria» в узком понимании — для краун-группы данной группы млекопитающих[36].

В 2015 году группа Нила Шубина предложила перенести отряд харамииды из краун-группы Mammalia в таксон Mammaliaformes (впрочем, в рамках классификации Ло Чжэси, З. Келян-Яворовской и Р. Чифелли харамииды всё равно остаются в составе млекопитающих). По результатам их анализа харамииды не входят в состав аллотериев, а являются сестринской группой по отношению к краун-группе Mammalia[37][38].

После Линнея классификация млекопитающих развивалась и уточнялась. На первом этапе своего развития (труды И. Блюменбаха, Б. Ласепеда, Ж. Кювье, Э. Жоффруа Сент-Илера, К. Иллигера, А. Блэнвиля, Л. Окена, К. М. Бэра, Т. Гилла) она продолжала носить чисто типологический характер[39][40]. Выход в свет труда Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1859) положил начало перестройке систематики млекопитающих на основе эволюционных представлений; значительный вклад в эту перестройку внесли Т. Гексли, У. Флауэр, Э. Геккель, Э. Коп, М. Вебер, Г. Осборн, У. Грегори[en][41][42].

Традиционная классификация на уровне выше инфраклассов, оформившаяся в начале XX века, выглядит следующим образом[43][44]:

Класс Mammalia Linnaeus, 1758

- Подкласс Prototheria Gill, 1872

- Подкласс Theria Parker & Haswell, 1897

- Инфракласс Metatheria Huxley, 1880 (или Marsupialia Illiger, 1811)

- Инфракласс Eutheria Gill, 1872 (или Placentalia Owen, 1837)

Названия, заключённые в скобки, употребляют либо как альтернативные наименования соответствующих инфраклассов[44][45], либо как названия их краун-групп[46][47]. Русские соответствия этих названий: Сумчатые и Плацентарные[48].

Заметим, что трёхчастное деление класса млекопитающих на прото-, мета- и эутериев было предложено ещё французским зоологом А. Блэнвилем (1839), который использовал другие наименования (соответственно: «птицеутробные», «двуутробные», «одноутробные»). Переход к системе двух подклассов с объединением мета- и эутериев восходит к Т. Гиллу (1872), а законченную систему из двух подклассов и двух инфраклассов с современными их наименованиями мы встречаем у У. Грегори[en] (1910)[41][49].

На представленном ниже филогенетическом дереве (хронограмме) современных отрядов млекопитающих видны ветви, отвечающие прототериям (представлены отрядом однопроходных), метатериям (представлены сумчатыми) и эутериям (представлены плацентарными). Дерево построено по данным сайта OneZoom Tree of Life[50] (интерактивного ресурса, отображающего филогенетические связи между различными группами живых существ), которые в основном отражают результаты статьи «The delayed rise of present-day mammals» (О. Бининда-Эмондс и др., 2007)[51]. Цифры при узлах указывают ориентировочное время расхождения сестринских групп (млн лет назад). В ряде более поздних работ, впрочем, приведённые здесь оценки были пересмотрены (иногда значительно)[52][53].

Филогенетическое дерево современных отрядов млекопитающих. Цифры показывают ориентировочное время расхождения филогенетических групп (млн лет) по данным молекулярной филогенетики (http://www.onezoom.org/)

Среди различных филогенетических классификаций млекопитающих особого упоминания заслуживают две. Первая из них была предложена в 1945 году основателем эволюционной таксономии как таковой Дж. Г. Симпсоном. Она содержала[54] 18 рецентных и 14 вымерших отрядов, а на верхнем уровне выглядела так[55]:

Класс Mammalia

При этом Симпсон рассматривал аллотериев, ранее имевших ранг инфракласса, и триконодонтов как независимые эволюционные линии, восходящие к самому основанию ствола млекопитающих (по собственному признанию, он воздержался от придания отряду Triconodonta ранга подкласса только из-за плохой изученности данного таксона)[56]. Заметим, что в 1993 году М. Маккенна трактовал таксон Triconodonta именно как подкласс[57], хотя четырьмя годами позже он от такой трактовки отказался. В новый инфракласс Pantotheria[en] Симпсон включил ряд примитивных групп териев, выделившихся до разделения сумчатых и плацентарных, и разделил их на отряды собственно пантотериев[en] (включая дриолестид[en] и докодонтов) и симметродонтов[58].

Современные отряды плацентарных у Симпсона группировались в 4 «когорты»[59]:

- Когорта Unguiculata: отряды Insectivora (включая Macroscelididae), Dermoptera, Chiroptera, Primates (вкл. Tupaiidae), Edentata, Pholidota

- Когорта Glires: отряды Lagomorpha, Rodentia

- Когорта Mutica: отряд Cetacea

- Когорта Ferungulata: отряды Carnivora (вкл. Pinnipedia), Tubulidentata, Proboscidea, Hyracoidea, Sirenia, Perissodactyla, Artiodactyla

Выделяя данные группы, Симпсон подчёркнуто следовал Линнею, подразделившему в 12-м издании «Системы природы» млекопитающих на группы Unguiculata, Ungulata и Mutica. При этом Симпсон убрал из Unguiculata хищных и грызунообразных; первых он объединил с копытными (линнеевские Ungulata), а вторых выделил в отдельную группу под названием Glires (вновь использовав название, применявшееся уже Линнеем, но в несколько ином значении)[60].

После перестройки, которую испытала на рубеже XX—XXI вв. систематика плацентарных с внедрением методов молекулярной филогенетики (см. ниже), данная группировка представляет лишь исторический интерес. А вот верхний уровень классификационной схемы Симпсона современным данным не противоречит: её до сих пор часто используют в учебных пособиях по основам зоологии и палеонтологии млекопитающих, хотя и с некоторыми модификациями. Одна из таких модификаций состоит[61] в делении класса Mammalia на 6 подклассов: Prototheria, Allotheria, Triconodonta, Pantotheria, Metatheria, Eutheria; при этом подклассы Prototheria (куда в этом случае включают[62] базальные группы млекопитающих) и Pantotheria заведомо оказываются парафилетическими таксонами.

Ещё одна обсуждавшаяся в литературе модификация схемы Симпсона состоит в добавлении к трём выделенным Симпсоном подклассам — Prototheria, Allotheria, Theria — парафилетического подкласса Eotheria с включением в него морганукодонтов, докодонтов, триконодонтов и других рано ответвившихся групп[63].

Полный пересмотр систематики млекопитающих провели в 1997 году палеонтологи Малькольм Маккенна и Сьюзан Белл. Эти исследователи трактуют объём класса Mammalia в узком смысле, следуя подходу Т. Роу. Особенность их системы — чрезвычайно дробная иерархия таксонов, особенно надотрядных: если у Симпсона надвидовая иерархия включала 15 рангов, то у Маккенны и Белл — 25 рангов[64][65]. В кратком изложении (большинство вымерших групп опущено) данная система выглядит так[66]:

Класс Mammalia

Заметим, что современная трактовка группы Holotheria значительно изменилась. У Маккенны и Белл она объединяла три подгруппы: семейство Chronoperatidae[en] и «надлегионы» Kuehneotheria и Trechnotheria. Когда выяснилось, что первые две подгруппы отделились от ствола млекопитающих раньше, чем однопроходные (см. приведённые выше кладограммы), объём данной группы был существенно расширен: теперь она содержит две упомянутые подгруппы и всю краун-группу Mammalia[36].

Система Маккенны — Белл получила признание многих палеонтологов, хотя и не слишком активно используется другими биологами. По мнению ряда специалистов-систематиков, данная система хотя и выступала как синтез результатов, достигнутых в систематике млекопитающих к концу XX века, но не всегда основывалась на аккуратном филогенетическом анализе учитываемых признаков[67].

Классификация млекопитающих по данным молекулярной филогенетики[править | править код]

Ниже рассмотрена современная классификация млекопитающих, предполагающая выявление родственных отношений между отдельными отрядами, включающими ныне живущие виды.

Особенно запутанной и противоречивой представлялась в XX веке филогения плацентарных, где число отрядов было велико. Родственные отношения между ними начали проясняться лишь недавно благодаря успехам молекулярной филогенетики. При этом произошли и изменения в системе на уровне отрядов, которые отражены во многих современных источниках[68][69].

В соответствии с результатами большинства молекулярных исследований, все плацентарные сейчас классифицируют на четыре большие группы, обычно имеющие статус надотрядов[70][71]:

При этом надотряды Euarchontoglires (для него предлагают также название Supraprimates[en][72]) и Laurasiatheria объединяют в кладу (магнотряд) Boreoeutheria. Относительно того, какая группа — Afrotheria, Xenarthra или Boreoeutheria — является базальной для плацентарных, существуют разногласия, а разные исследования дают противоречивые результаты. Были предложены следующие варианты[52].

Вариант 1. Базальная группа Afrotheria, а Xenarthra и Boreoeutheria объединяют в кладу Exafroplacentalia[73].

Вариант 2. Базальная группа Xenarthra, а Afrotheria и Boreoeutheria объединяют в кладу Epitheria[en][53][72].

Вариант 3. Базальная группа Boreoeutheria, а Afrotheria и Xenarthra объединяют в кладу Atlantogenata[en][74][75][76].

Выполненное в 2015 году масштабное исследование, основанное на анализе двух наборов данных, представляющих как кодирующие, так и некодирующие области генома плацентарных, свидетельствует в пользу третьего варианта группировки надотрядов[77].

Для четырёх перечисленных выше надотрядов плацентарных (кроме Xenarthra) поддерживающие их выделение морфологические синапоморфии отсутствуют[78]. В то же время выявлены достаточно надёжные молекулярные синапоморфии; упомянем некоторые из них. Так, для афротериев характерны утрата последовательности из 9 нуклеотидных оснований в 11-м экзоне гена BRCA1 и утрата участка из 10 аминокислот в белке аполипопротеин B (APOB). У ксенартр произошла утрата участка из 3 аминокислот в субъединице α-A[en] белка альфа-кристаллин. Для лавразиатериев имеет место утрата участка из 10 нуклеотидных оснований в 3′-нетранслируемой области гена PLCB4[en]. Эуархонтоглиры выделяются утратой последовательности из 18 аминокислот в белке атаксин 1[en] (SCA1) и участка из 6 нуклеотидных оснований в гене PRNP[79][80].

Ниже приведена полная систематика млекопитающих для таксонов рангом от отряда и выше, основанная на данных молекулярной филогенетики. Для плацентарных она следует — для определённости — третьему варианту группировки надотрядов. Внутренняя структура надотряда Laurasiatheria отражает результаты последних исследований[81][82]. Систематика сумчатых следует предложенной в 1987 году К. Эплином и М. Арчером[en][83] и ныне практически общепринятой их классификации[68]

Какие признаки характерны для млекопитающих 🚩 Наука 🚩 Другое

Инструкция

У млекопитающих есть ряд важных приспособлений, которые обеспечили быстрый прогресс этой группы животных. Развитие у них внутриутробное, в течение него детеныш получает питательные вещества через плаценту, только яйцекладущие млекопитающие откладывают яйца.

Для млекопитающих характерна достаточно высокая температура тела (около 38оС), рождение живых детенышей, которых потом вскармливают молоком, а также развитие органов чувств и коры больших полушарий головного мозга.

У млекопитающих более плотный и толстый кожный покров, чем у птиц, а большая часть тела покрыта волосами, которые играют важную роль в терморегуляции. Кожные кровеносные сосуды также имеют существенное терморегуляционное значение, при расширении их просветов резко возрастает теплоотдача.Особенностью скелета является наличие плоских позвонков, между которыми находятся хрящевые диски. Череп соединяется с позвоночником при помощи двух отростков — затылочных мыщелков. В шейном отделе млекопитающих, вне зависимости от его длины, как правило, 7 позвонков, исключение составляют ламантины и некоторые виды ленивцев.

Для млекопитающих характерно разнообразие кожных желез. Протоки сальных желез открываются в волосяную сумку, их секрет смазывает поверхность эпидермиса и волосы, предохраняет их от смачивания. Потовые железы млекопитающих в основном выделяют воду, в которой растворены соли и мочевина. Выделения потовых и сальных желез придают животным специфичный запах, который используется для полового и индивидуального узнавания.

У млекопитающих очень хорошо развиты органы чувств, причем их обоняние гораздо эффективнее, чем у других позвоночных. У большинства млекопитающих есть наружное ухо, по широте диапазона издаваемых и воспринимаемых звуков млекопитающие превосходят птиц, они используют как сверхзвуковые частоты (летучие мыши), так и звуки низкой частоты (киты).Молочные железы млекопитающих представляют собой видоизмененные потовые, у плацентарных и сумчатых они гроздевидные, а их протоки открываются на сосках. Расположение сосков и желез может отличаться, например, у обезьян и летучих мышей они расположены на груди, у копытных — в паховой области. Число сосков связано с плодовитостью вида.

Мозг млекопитающих отличается большими размерами и сложным строением полушарий переднего мозга. Хорошо развита серая кора полушарий, где расположены центры высшей нервной деятельности, с этим связаны сложные формы приспособительного поведения.

Положение человека в системе животного мира

«Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы». В.И. Сивоглазов (гдз)

Вопрос 1. Охарактеризуйте систематическое положение человека в животном мире.

Человек относится к типу Хордовых, подтипу Позвоночных, классу Млекопитающих, подклассу Плацентарных, отряду Приматов, подотряду Человекоподобных (антропоиды-Высшие обезьяны) приматов, надсемейству Высших узконосых обезьян, семейству Гоминид (Людей),единственному роду Человек (Homo) с единственным видом Человек разумный (Homo Sapiens).

Кроме подотряда антропоидов, к приматам относят еще лемуров и долгопятов.

Вопрос 2. Укажите признаки человека как представителя класса млекопитающих.

Человека можно отнести к классу Млекопитающие по следующим признакам:

• семь шейных позвонков;

• волосяной покров, потовые и сальные железы кожи;

• хорошо развитые губы и мускулистые щеки;

• диафрагма и альвеолярные легкие;

• ушная раковина и три слуховые косточки среднего уха;

• одна дуга аорты (левая) и безъядерные эритроциты;

• теплокровность;

• молочные железы, забота о потомстве;

• сходство в развитии зародыша.

Вопрос 3. Какие признаки являются общими для человека и человекообразных обезьян?

Человека с человекообразными обезьянами (понгидами) роднят большая величина тела, отсутствие хвоста и защечных мешков, хорошее развитие мимической мускулатуры, сходная структура черепа и скелета вообще. Кроме того, общими у людей и человекообразных обезьян являются группы крови и резус-фактор, сходство хромосом (из 23 хромосом 13 сходны с шимпанзе), различные заболевания, длительный срок беременности и продолжительный препубертатный (дорепродуктивный) период. Объединяет их и высокий уровень развития высшей нервной деятельности, способность к быстрому обучению, способность использовать орудия, хорошая память, богатые эмоции. В качестве примера можно привести эксперименты по обучению человекообразных обезьян языку глухонемых, в ходе которых гориллы и шимпанзе усваивали до 200—300 слов-жестов. Геном человека и шимпанзе совпадает на 98,5%.

Вопрос 4. Перечислите особенности строения, присущие только человеку.

Существуют отличия человека от животных.

Человек — социальное существо, производящее орудия труда, использующее их для воздействия на природу. Человек имеет высокоразвитый мозг, обладает сознанием, мышлением, членораздельной речью и рядом анатомических особенностей, возникших в связи с трудовой деятельностью, свойственной только человеку. Отличия связаны с направлением эволюции. Человек и человекообразные обезьяны — две ветви отряда приматов, которые в сравнительно недавнее время отделились от общего родословного ствола.

Для человека характерно:

1. Приспособление к прямохождению. Позвоночник приобрел S—образную изогнутость, стопа имеет куполообразную форму. Это главные приспособления, обеспечивающие амортизацию ударов и сотрясений тела при ходьбе, прыжках, что важно для защиты головного мозга. Большой палец ноги выполняет функцию опоры. Таз шире, он принимает на себя давление органов в вертикальном положении. Грудная клетка плоская, сжата с боков, в связи с давлением, которое внутренние органы оказывают на ребра, вследствие горизонтального положения туловища при ходьбе. Мозговая часть черепа увеличилась и преобладает над лицевой. Отсутствуют надбровные дуги. Челюсти и жевательная мускулатура развиты слабее. В нижнем отделе тела особенно развиты ягодичные, четырехглавая, икроножная, камбаловидная мышцы. Последствия прямохождения связаны с ограничением быстроты передвижения, гипертонией, неподвижным крестцом, расширением вен на ногах, остеохондрозом.

2. Наличие гибкой кисти руки — органа труда, приспособленного к сложным движениям. Кисть человека специализирована как хватательный орган, хорошо подвижен большой палец. У человека руки короче ног.

3. Хорошо развит мозг. У человека сильно развиты височные, лобные и теменные доли, где находятся главнейшие центры высшей нервной деятельности. Поверхность мозга — 1250 см2. Поверхность коры в лобном отделе вдвое больше, чем у высших обезьян. Характерно появление речи, отвлеченное мышление, сознание.

4. Кожа, лишенная шерсти, стала гигантским рецепторным полем, способным приносить в мозг ополнительную информацию. Это послужило фактором интенсивного развития мозга. «Полысение» кожи — последняя биологическая предпосылка для становления человека как творческого социального существа.

Вопрос 5. Какое

Увеличение размера и усложнение структуры мозга обеспечили человеку возможность развития множества функций, таких как высокоорганизованная нервная деятельность, способность к обучению, наличие большого объема памяти и сложных эмоций, речи. Также они способствовали возникновению абстрактного мышления и способности к труду. Центры, связанные с органами чувств, обеспечивают тончайший анализ зрительной и слуховой информации, что позволяет нам воспринимать и понимать мимику и речь. Двигательные центры мозга осуществляют чрезвычайно точное и оперативное управление мышцами пальцев, голосовых связок и т. д. Во многом именно развитие мозга позволило человеку достичь той высокой ступени эволюционного развития, кото-рую он сейчас занимает.

- Инфракласс Metatheria Huxley, 1880 (или Marsupialia Illiger, 1811)

- Инфракласс Eutheria Gill, 1872 (или Placentalia Owen, 1837)

Человек относится к типу Хордовых, подтипу Позвоночных, классу Млекопитающих, подклассу Плацентарных, отряду Приматов, подотряду Человекоподобных (антропоиды-Высшие обезьяны) приматов, надсемейству Высших узконосых обезьян, семейству Гоминид (Людей),единственному роду Человек (Homo) с единственным видом Человек разумный (Homo Sapiens).

Кроме подотряда антропоидов, к приматам относят еще лемуров и долгопятов.

Человека можно отнести к классу Млекопитающие по следующим признакам:

• семь шейных позвонков;

• волосяной покров, потовые и сальные железы кожи;

• хорошо развитые губы и мускулистые щеки;

• диафрагма и альвеолярные легкие;

• ушная раковина и три слуховые косточки среднего уха;

• одна дуга аорты (левая) и безъядерные эритроциты;

• теплокровность;

• молочные железы, забота о потомстве;

• сходство в развитии зародыша.

Человека с человекообразными обезьянами (понгидами) роднят большая величина тела, отсутствие хвоста и защечных мешков, хорошее развитие мимической мускулатуры, сходная структура черепа и скелета вообще. Кроме того, общими у людей и человекообразных обезьян являются группы крови и резус-фактор, сходство хромосом (из 23 хромосом 13 сходны с шимпанзе), различные заболевания, длительный срок беременности и продолжительный препубертатный (дорепродуктивный) период. Объединяет их и высокий уровень развития высшей нервной деятельности, способность к быстрому обучению, способность использовать орудия, хорошая память, богатые эмоции. В качестве примера можно привести эксперименты по обучению человекообразных обезьян языку глухонемых, в ходе которых гориллы и шимпанзе усваивали до 200—300 слов-жестов. Геном человека и шимпанзе совпадает на 98,5%.

Существуют отличия человека от животных.

Человек — социальное существо, производящее орудия труда, использующее их для воздействия на природу. Человек имеет высокоразвитый мозг, обладает сознанием, мышлением, членораздельной речью и рядом анатомических особенностей, возникших в связи с трудовой деятельностью, свойственной только человеку. Отличия связаны с направлением эволюции. Человек и человекообразные обезьяны — две ветви отряда приматов, которые в сравнительно недавнее время отделились от общего родословного ствола.

Для человека характерно:

1. Приспособление к прямохождению. Позвоночник приобрел S—образную изогнутость, стопа имеет куполообразную форму. Это главные приспособления, обеспечивающие амортизацию ударов и сотрясений тела при ходьбе, прыжках, что важно для защиты головного мозга. Большой палец ноги выполняет функцию опоры. Таз шире, он принимает на себя давление органов в вертикальном положении. Грудная клетка плоская, сжата с боков, в связи с давлением, которое внутренние органы оказывают на ребра, вследствие горизонтального положения туловища при ходьбе. Мозговая часть черепа увеличилась и преобладает над лицевой. Отсутствуют надбровные дуги. Челюсти и жевательная мускулатура развиты слабее. В нижнем отделе тела особенно развиты ягодичные, четырехглавая, икроножная, камбаловидная мышцы. Последствия прямохождения связаны с ограничением быстроты передвижения, гипертонией, неподвижным крестцом, расширением вен на ногах, остеохондрозом.

2. Наличие гибкой кисти руки — органа труда, приспособленного к сложным движениям. Кисть человека специализирована как хватательный орган, хорошо подвижен большой палец. У человека руки короче ног.

3. Хорошо развит мозг. У человека сильно развиты височные, лобные и теменные доли, где находятся главнейшие центры высшей нервной деятельности. Поверхность мозга — 1250 см2. Поверхность коры в лобном отделе вдвое больше, чем у высших обезьян. Характерно появление речи, отвлеченное мышление, сознание.

4. Кожа, лишенная шерсти, стала гигантским рецепторным полем, способным приносить в мозг ополнительную информацию. Это послужило фактором интенсивного развития мозга. «Полысение» кожи — последняя биологическая предпосылка для становления человека как творческого социального существа.

Увеличение размера и усложнение структуры мозга обеспечили человеку возможность развития множества функций, таких как высокоорганизованная нервная деятельность, способность к обучению, наличие большого объема памяти и сложных эмоций, речи. Также они способствовали возникновению абстрактного мышления и способности к труду. Центры, связанные с органами чувств, обеспечивают тончайший анализ зрительной и слуховой информации, что позволяет нам воспринимать и понимать мимику и речь. Двигательные центры мозга осуществляют чрезвычайно точное и оперативное управление мышцами пальцев, голосовых связок и т. д. Во многом именно развитие мозга позволило человеку достичь той высокой ступени эволюционного развития, кото-рую он сейчас занимает.

Распределение видов млекопитающих по отрядам. Более 63 % видов принадлежат отрядам грызунов (голубой цвет) и рукокрылых (красный цвет)

Распределение видов млекопитающих по отрядам. Более 63 % видов принадлежат отрядам грызунов (голубой цвет) и рукокрылых (красный цвет)

Джон Рэй (гравюра)

Джон Рэй (гравюра) Adelobasileus — одно из древнейших ныне известных млекопитающих (реконструкция)

Adelobasileus — одно из древнейших ныне известных млекопитающих (реконструкция)