Дихлорид серы — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 июня 2019; проверки требуют 13 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 июня 2019; проверки требуют 13 правок.Дихлорид серы — неорганическое соединение серы и хлора с формулой SCl2, тёмно-красная жидкость, реагирует с водой, термически неустойчивое.

- Хлорирование серы:

- S+Cl2 →20oC SCl2{\displaystyle {\mathsf {S+Cl_{2}\ {\xrightarrow {20^{o}C}}\ SCl_{2}}}}

- 3S+2SO2Cl2 →AlCl3 SCl2+S2Cl2+2SO2{\displaystyle {\mathsf {3S+2SO_{2}Cl_{2}\ {\xrightarrow {AlCl_{3}}}\ SCl_{2}+S_{2}Cl_{2}+2SO_{2}}}}

- S2Cl2+Cl2 →20oC,FeCl3 2SCl2{\displaystyle {\mathsf {S_{2}Cl_{2}+Cl_{2}\ {\xrightarrow {20^{o}C,FeCl_{3}}}\ 2SCl_{2}}}}

Дихлорид серы — тёмно-красная жидкость. Ткип = 59,6°C.

- Термически неустойчива, при нагревании разлагается:

- 2SCl2 →70oC S2Cl2+Cl2{\displaystyle {\mathsf {2SCl_{2}\ {\xrightarrow {70^{o}C}}\ S_{2}Cl_{2}+Cl_{2}}}}

- Стабилизируется трихлоридом фосфора.

- Легко гидролизуется, «дымит» во влажной атмосфере.

- При низкой температуре реагирует с водой (в диэтиловом эфире) с образованием малостойкой сульфиновой кислоты:

- SCl2+2h3O →0oC HSHO2+2HCl{\displaystyle {\mathsf {SCl_{2}+2H_{2}O\ {\xrightarrow {0^{o}C}}\ HSHO_{2}+2HCl}}}

- При комнатной температуре образующаяся сульфиновая кислота разлагается, и вместо неё продуктами реакции являются сера и её диоксид:

- 2SCl2+2h3O → SO2+S↓+4HCl{\displaystyle {\mathsf {2SCl_{2}+2H_{2}O\ {\xrightarrow {}}\ SO_{2}+S\downarrow +4HCl}}}

- Реагирует с кислотами-окислителями:

- SCl2+4HNO3 →90oC h3SO4+4NO2↑+2HCl{\displaystyle {\mathsf {SCl_{2}+4HNO_{3}\ {\xrightarrow {90^{o}C}}\ H_{2}SO_{4}+4NO_{2}\uparrow +2HCl}}}

- Реагирует со щелочами:

- 2SCl2+6NaOH → Na2SO3+S↓+4NaCl+3h3O{\displaystyle {\mathsf {2SCl_{2}+6NaOH\ {\xrightarrow {}}\ Na_{2}SO_{3}+S\downarrow +4NaCl+3H_{2}O}}}

- Окисляется кислородом:

- 2SCl2+O2 → 2SOCl2{\displaystyle {\mathsf {2SCl_{2}+O_{2}\ {\xrightarrow {}}\ 2SOCl_{2}}}}

- SCl2+Cl2 → SCl4{\displaystyle {\mathsf {SCl_{2}+Cl_{2}\ {\xrightarrow {}}\ SCl_{4}}}}

- 3SCl2+4NaF →70oC SF4+S2Cl2+4NaCl{\displaystyle {\mathsf {3SCl_{2}+4NaF\ {\xrightarrow {70^{o}C}}\ SF_{4}+S_{2}Cl_{2}+4NaCl}}}

- 2SCl2+h3Sn →−20…−6oC Sn+2Cl2+2HCl{\displaystyle {\mathsf {2SCl_{2}+H_{2}S_{n}\ {\xrightarrow {-20…-6^{o}C}}\ S_{n+2}Cl_{2}+2HCl}}}

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 3-е изд., испр. — Л.: Химия, 1971. — Т. 2. — 1168 с.

- Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1995. — Т. 4. — 639 с. — ISBN 5-82270-092-4.

- Лидин Р.А. и др. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Химия, 2000. — 480 с. — ISBN 5-7245-1163-0.

Тетрафторид серы — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 марта 2016; проверки требуют 5 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 марта 2016; проверки требуют 5 правок.

| |||

| Систематическое наименование | Тетрафторид серы | ||

| Традиционные названия | Фтористая сера | ||

| Хим. формула | SF4 | ||

| Состояние | бесцветный газ | ||

| Молярная масса | 108,06 г/моль | ||

| Плотность | 1,9191-3 г/см³ | ||

| Энергия ионизации | 12,63 ± 0,01 эВ[1] | ||

| Температура | |||

| • плавления | -124; -122; -121,0 °C | ||

| • кипения | -40; -38; -37 °C | ||

| Критическая точка | 90,1 °C | ||

| Мол. теплоёмк. | 70,98 Дж/(моль·К) | ||

| Энтальпия | |||

| • образования | -770 кДж/моль | ||

| Давление пара | 10,5 ± 0,1 атм[1] | ||

| Рег. номер CAS | 7783-60-0 | ||

| PubChem | 24555 | ||

| Рег. номер EINECS | 232-013-4 | ||

| SMILES | |||

| InChI | |||

| RTECS | WT4800000 | ||

| ChEBI | 30495 | ||

| Номер ООН | 2418 | ||

| ChemSpider | 22961 | ||

| NFPA 704 |  | ||

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |||

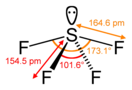

Тетрафторид серы (фторид серы(IV)) — неорганическое соединение с формулой SF4, бесцветный газ, реагирует с водой.

- S+4NaF+2Cl2 →p,200−300oC SF4+4NaCl{\displaystyle {\mathsf {S+4NaF+2Cl_{2}\ {\xrightarrow {p,200-300^{o}C}}\ SF_{4}+4NaCl}}}

- S+4CoF3 →350−400oC SF4+4CoF2{\displaystyle {\mathsf {S+4CoF_{3}\ {\xrightarrow {350-400^{o}C}}\ SF_{4}+4CoF_{2}}}}

- 2S2F2 →180oC SF4+3S{\displaystyle {\mathsf {2S_{2}F_{2}\ {\xrightarrow {180^{o}C}}\ SF_{4}+3S}}}

- 3SCl2+4NaF →70oC SF4+S2Cl2+4NaCl{\displaystyle {\mathsf {3SCl_{2}+4NaF\ {\xrightarrow {70^{o}C}}\ SF_{4}+S_{2}Cl_{2}+4NaCl}}}

Тетрафторид серы — бесцветный газ, термически устойчив до 700°С.

Растворяется в жидком фтористом водороде и бензоле.

- Разлагается при сильном нагревании:

- 3SF4 →600−700oC 2SF6+S{\displaystyle {\mathsf {3SF_{4}\ {\xrightarrow {600-700^{o}C}}\ 2SF_{6}+S}}}

- Реагирует с влагой из воздуха:

- SF4+h3O →−40oC SOF2+2HF{\displaystyle {\mathsf {SF_{4}+H_{2}O\ {\xrightarrow {-40^{o}C}}\ SOF_{2}+2HF}}}

- Реагирует с водой:

- SF4+2h3O → SO2+4HF{\displaystyle {\mathsf {SF_{4}+2H_{2}O\ {\xrightarrow {}}\ SO_{2}+4HF}}}

- Реагирует с горячей азотной кислотой:

- SF4+2HNO3+2h3O →90oC h3SO4+2NO2↑+4HF↑{\displaystyle {\mathsf {SF_{4}+2HNO_{3}+2H_{2}O\ {\xrightarrow {90^{o}C}}\ H_{2}SO_{4}+2NO_{2}\uparrow +4HF\uparrow }}}

- Реагирует с щелочами:

- SF4+6NaOH → Na2SO3+4NaF+3h3O{\displaystyle {\mathsf {SF_{4}+6NaOH\ {\xrightarrow {}}\ Na_{2}SO_{3}+4NaF+3H_{2}O}}}

- При повышенном давлении и катализаторе реагирует с кислородом:

- 2SF4+O2 →NO2,200oC 2SOF4{\displaystyle {\mathsf {2SF_{4}+O_{2}\ {\xrightarrow {NO_{2},200^{o}C}}\ 2SOF_{4}}}}

С помощью тетрафторида серы производят фторирование различных соединений: он способен замещать фтором группу OH в спиртах, кислород в группе CO альдегидов, кислот, кетонов и даже замещать атом кислорода и группу OH в карбоксильной группе тремя атомами фтора[2]:284[1].

Тетрафторид серы очень ядовит. Реагируя со влагой воздуха, он образует пары фтористого водорода, глубоко поражающего живые ткани, а также сернистый газ. SF4 даже в малых количествах сильно раздражает глаза и слизистые мембраны, оказывает отравляющее действие при вдыхании. Поражает лёгкие, верхнюю часть пищеварительного тракта, кожу. [2]

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 3-е изд., испр. — Л.: Химия, 1971. — Т. 2. — 1168 с.

- Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1995. — Т. 4. — 639 с. — ISBN 5-82270-092-4.

- Лидин Р.А. и др. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Химия, 2000. — 480 с. — ISBN 5-7245-1163-0.

Кислородсодержащие соединения серы — Википедия

Основная статья: Оксид серы (I)

Оксид серы (I) — S2О — бесцветный газ, неустойчивый при комнатной температуре.

Основная статья: Оксид серы (II)

Монооксид серы — SO — бесцветный газ с резким, неприятным запахом. Неустойчив, бурно реагирует с кислородом, превращаясь в диоксид серы, что обуславливает редкость его нахождения в природе.

Основная статья: Оксид серы (IV)

Оксид серы (IV) — SO2 (диоксид серы, сернистый газ) представляет собой бесцветный газ с резким характерным запахом. Образуется при сгорании серы:

S + O2 = SO2

Раствор сернистого газа в воде (до 40 объёмов SO2 на 1 объём воды) — неустойчивая двухосновная сернистая кислота, которая существует только в растворе:

SO2 + H2O = H2SO3 (реакция обратима)

Основная статья: Сернистая кислота

Сернистая кислота является слабой кислотой, в водных растворах она диссоциирует ступенчато с образованием гидросульфит- и сульфит-ионов

H2SO3 = H+ + HSO3—

HSO3 = H+ + SO32-

Сернистая кислота проявляет химические свойства, общие для кислот: взаимодействует с основными оксидами, основаниями, вступает в реакцию обмена с солями других кислот.

Основная статья: Оксид серы(VI)

Оксид серы (VI) — SO3 — высший оксид серы.

Получают, окисляя оксид серы (IV) в присутствии катализатора при температуре около 5000 C. При обычных условиях оксид серы(VI) — бесцветная едкая жидкость, которая при температуре ниже 170 C превращается в белое кристаллическое вещество. Это типичный кислотный оксид, который взаимодействует с водой с образованием серной кислоты.

Основная статья: Серная кислота

Физические свойства[править | править код]

Тяжелая (плотность 1,83г/см3), бесцветная маслянистая жидкость без запаха. Смешивается с водой в любых соотношениях. Разогревание смеси при растворении серной кислоты в воде может сопровождаться её разбрызгиванием. Нельзя приливать воду к кислоте,следует при непрерывном перемешивании раствора вливать кислоту в воду.

Химические свойства[править | править код]

В разбавленных растворах серная кислота является сильным электролитом.

Разбавленная серная кислота проявляет все характерные свойства кислот: взаимодействует с металлами, стоящими в ряду активности до водорода, с основными оксидами, с основаниями и солями. При этом образуются соли: средние — сульфаты, кислые — гидросульфаты. Большинство сульфатов и гидросульфатов хорошо растворимы в воде, многие из них образуют кристаллогидраты. Некоторые кристаллогидраты называют купоросами.

Для качественного обнаружения серной кислоты и её солей в водных растворах используются растворимые соли бария. В результате реакции образуется белый осадок сульфата бария.

Концентрированная серная кислота является более сильным окислителем, чем разбавленная. При взаимодействии концентрированной серной кислоты с металлами водород не выделяется. С металлами, стоящими в ряду активности после водорода (кроме золота и платины), реакция протекает с образованием оксида серы (IV).

С металлами,стоящими в ряду активности до водорода, концентрированная серная кислота восстанавливается до оксида серы(IV), серы или сероводорода в зависимости от активности металла и условий протекания реакции.

- Ахметов Н. С. «Общая и неорганическая химия» М.: Высшая школа, 2001

- Карапетьянц М. Х., Дракин С. И. «Общая и неорганическая химия» М.: Химия 1994

Ртутно-серная теория — Википедия

Крылатый и бескрылый драконы, образующие круг — символы ртути и серы (Eleazar. «Uraltes chymishes Werk», Leipzig, 1760)

Крылатый и бескрылый драконы, образующие круг — символы ртути и серы (Eleazar. «Uraltes chymishes Werk», Leipzig, 1760)Ртутно-серная теория — алхимическая теория, объясняющая происхождение и свойства металлов и обосновывающая возможность их трансмутации; наряду с учением Аристотеля об элементах-стихиях составляла теоретическую основу алхимии.

Учение о четырёх стихиях оказалось не слишком удобным для интерпретации опытных данных, касающихся свойств металлов, поскольку принимало в качестве основных свойств тел, прежде всего, их физические свойства. Развитие алхимической практики потребовало создания новой теории, основанной на химических свойствах веществ. Основой для создания теории стали сложившиеся ещё в александрийскую эпоху представления о ртути как об особом, «первичном» металле, основанные на уникальной способности ртути образовывать амальгамы с другими металлами

[1].Ртутно-серная теория происхождения металлов, призванная объяснять такие свойства металлов, как блеск, ковкость, горючесть, и обосновывать возможность трансмутации, была создана в конце VIII века арабским алхимиком Джабиром ибн Хайяном[2]. Согласно данной теории, в основе всех металлов лежат два «принципа» — ртуть (философская ртуть) и сера (философская сера). Ртуть является «принципом металличности», сера — «принципом горючести». Принципы теории, таким образом, выступали как носители определённых химических свойств металлов, установленных в результате экспериментального изучения действия высоких температур на металлы.

Алхимические принципы, в свою очередь, образованы элементами-стихиями: ртуть содержит воду и воздух, а сера — землю и огонь. Философская ртуть и философская сера не тождественны ртути и сере как конкретным веществам. Обычные ртуть и сера представляют собой своего рода свидетельства существования философских ртути и серы как принципов, причём принципов скорее духовных, нежели материальных.

Согласно учению Джабира, сухие испарения, конденсируясь в земле, дают серу, мокрые — ртуть. Сера и ртуть, соединясь затем в различных отношениях, и образуют семь металлов: железо, олово, свинец, медь, ртуть, серебро и золото. Золото как совершенный металл образуется, только если вполне чистые сера и ртуть взяты в наиболее благоприятных соотношениях. В земле, согласно Джабиру, образование золота и других металлов происходит постепенно и медленно. «Созревание» золота можно ускорить с помощью некоего «медикамента» или «эликсира», который приводит к изменению соотношения ртути и серы в металлах и к превращению последних в золото и серебро.

Термин эликсир (al-iksir) происходит от греческого xerion[3], то есть «сухой»; позднее в Европе эта субстанция получила название философского камня (Lapis Philosophorum). Поскольку процесс превращения несовершенных металлов в совершенный может быть отождествлён с излечением металлов, эликсир, согласно представлениям последователей Джабира, должен обладать ещё многими магическими свойствами — исцелять все болезни, и, возможно, давать бессмертие (отсюда —

«эликсир жизни»).Проблема трансмутации металлов, таким образом, в рамках ртутно-серной теории сводится к задаче выделения эликсира, обозначаемого в алхимической символике астрологическим символом Земли.

Поскольку свойства таких веществ, как соли металлов, довольно сложно объяснить с использованием двух принципов, Ар-Рази в конце IX века усовершенствовал теорию, добавив в неё третий принцип, «принцип твёрдости» — философскую соль. Ртуть и сера образуют твёрдые вещества лишь в присутствии этого третьего принципа. В таком виде теория трёх принципов приобрела логическую завершённость; однако в Европе всеобщее признание данный вариант теории получил лишь в XV—XVI веках благодаря работам Василия Валентина, а затем Парацельса и его последователей («спагирики»).

Ртуть и сера в эзотерике и алхимической символике[править | править код]

Неотъемлемой составной частью ртутно-серной теории в европейской алхимической традиции являлось её эзотерическое, спиритуалистическое толкование.

Ртуть (Меркурий) отождествлялся в алхимии с женским, летучим, пассивным началом, а сера (Сульфур) — с мужским, постоянным, активным. Ртуть и сера имели огромное количество символических имён. В алхимической символике они изображались в виде крылатого и бескрылого драконов, либо в виде женщины и мужчины (обычно королевы и короля), одетых в белые и красные одежды соответственно[4]. Соединение короля и королевы составляло алхимический брак; результатом этого брака являлся гермафродит («ребис»), служивший обычно символом эликсира.

Три алхимических принципа составляли важную часть нумерологических построений алхимиков, согласно которым материя имеет: четыре угла, четыре элемента — в своей добродетели; три угла, три принципа, — в своей субстанции; два угла, два семени, мужское и женское, — в своей материи; один угол, всемирную материю, — в своём корне. Сумма чисел в этом построении равна десяти — числу, ставящемуся в соответствие материи (иногда — золоту).

- Всеобщая история химии. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. — М.: Наука, 1980. 399 с.

- Пуассон А. Теории и символы алхимиков // Теории и символы алхимиков. М.: Новый акрополь, 1995. 192 с.

- Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. — М.: Наука, 1979. 392 с.

- Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала XIX века. — М.: Наука, 1969. 455 с.

- ↑ Соловьев Ю. И. История химии. Развитие химии с древнейших времён до конца XIX века. — М.: Просвещение, 1983. С. 16—18.

- ↑ Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала XIX века. — М.: Наука, 1969. С. 81—95.

- ↑ Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. — М: Русский язык, 1998.

- ↑ Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры — М.: Наука, 1979. С. 76—78.

Тетранитрид тетрасеры — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 января 2018; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 января 2018; проверки требуют 2 правки.Тетранитрид тетрасеры (циклотетратиазил, тиазен) — неорганическое соединение серы и азота с формулой S4N4, оранжево-жёлтые кристаллы, устойчивые на воздухе, возгоняются в вакууме, разлагаются горячей водой, при нагревании или ударе взрывается.

Впервые соединение было получено в 1835 г. с примесями, однако только в 1851 г. был изучен стехиометрический состав. Структура соединения оставалась неизученной до 1944 г[1].

- 10S+16Nh4+12AgI → S4N4+6Ag2S↓+12Nh5I{\displaystyle {\mathsf {10S+16NH_{3}+12AgI\ {\xrightarrow {}}\ S_{4}N_{4}+6Ag_{2}S\downarrow +12NH_{4}I}}}

- 6S2Cl2+4LiN3 → 3S4N4+4LiCl+4Cl2{\displaystyle {\mathsf {6S_{2}Cl_{2}+4LiN_{3}\ {\xrightarrow {}}\ 3S_{4}N_{4}+4LiCl+4Cl_{2}}}}

- 6S2Cl2+16Nh4 → S4N4+12Nh5Cl+8S↓{\displaystyle {\mathsf {6S_{2}Cl_{2}+16NH_{3}\ {\xrightarrow {}}\ S_{4}N_{4}+12NH_{4}Cl+8S\downarrow }}}

Тетранитрид тетрасеры образует оранжево-жёлтые кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P mmm, параметры ячейки a = 0,847 нм, b = 0,887 нм, c = 0,720 нм, Z = 4.

Тетранитрид тетрасеры проявляет термохромные свойства: его цвет меняется от бесцветного (при −100 °C)[2], светло-жёлтого (ниже −30 °C), оранжевого при комнатной температуре и до темно-красного выше 100 °C. Соединение термодинамически неустойчиво: при нагревании или ударе разлагается со взрывом. Чистые образцы более чувствительны к детонации; если ударить молотком по малым количествам вещества — оно взорвется[1].

Нерастворим в воде (при комн. темп.), растворяется в бензоле, тетрахлорметане[2].

- При нагревании циклотетратиазила и использовании серебряной «ваты» образуется сульфид серебра(I), необходимый для получения динитрида дисеры в следующих (протекающих одновременно) реакциях[3]:

- S4N4+8Ag →250−300oC 4Ag2S+2N2{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}+8Ag\ {\xrightarrow {250-300^{o}C}}\ 4Ag_{2}S+2N_{2}}}}

- S4N4 →250−300oC,Ag2S 2S2N2{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}\ {\xrightarrow {250-300^{o}C,Ag_{2}S}}\ 2S_{2}N_{2}}}}

- S4N4+8Ag →250−300oC 4Ag2S+2N2{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}+8Ag\ {\xrightarrow {250-300^{o}C}}\ 4Ag_{2}S+2N_{2}}}}

- Динитрид дисеры при комнатной температуре медленно самопроизвольно полимеризуется в твердом состоянии в политиазил[4]:

- xS2N2 → 2(SN)x{\displaystyle {\mathsf {xS_{2}N_{2}\ {\xrightarrow {\ }}\ 2(SN)_{x}}}}

- При нагревании разлагается:

- S4N4 →>200oC 4S+2N2{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}\ {\xrightarrow {>200^{o}C}}\ 4S+2N_{2}}}}

- Разлагается горячей водой:

- S4N4+6h3O →90oC S↓+4Nh4↑+3SO2↑{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}+6H_{2}O\ {\xrightarrow {90^{o}C}}\ S\downarrow +4NH_{3}\uparrow +3SO_{2}\uparrow }}}

- Реагирует с горячими концентрированными кислотами:

- S4N4+4HCl+6h3O →90oC S↓+4Nh5Cl+3SO2↑{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}+4HCl+6H_{2}O\ {\xrightarrow {90^{o}C}}\ S\downarrow +4NH_{4}Cl+3SO_{2}\uparrow }}}

- Реагирует с щелочами:

- S4N4+6NaOH → 3Na2SO3+S↓+4(Nh4⋅h3O){\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}+6NaOH\ {\xrightarrow {}}\ 3Na_{2}SO_{3}+S\downarrow +4(NH_{3}\cdot H_{2}O)}}}

- S4N4+4S → 2S4N2{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}+4S\ {\xrightarrow {}}\ 2S_{4}N_{2}}}}

- Является слабым окислителем:

- S4N4+24HI → 4h3S+10I2+4Nh5I{\displaystyle {\mathsf {S_{4}N_{4}+24HI\ {\xrightarrow {}}\ 4H_{2}S+10I_{2}+4NH_{4}I}}}

Соединение является важным для получения других соединений серы с азотом[1].

- ↑ 1 2 3 Н. Н. Гринвуд, А. Эрншо, 1997, с. 722.

- ↑ 1 2 Турова, 1997, с. 21.

- ↑ Н. Н. Гринвуд, А. Эрншо, 1997, с. 725.

- ↑ Н. Н. Гринвуд, А. Эрншо, 1997, с. 726.

- Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др. — М.: Советская энциклопедия, 1995. — Т. 4. — 639 с. — ISBN 5-82270-092-4.

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др. — 2-е изд., испр. — М.—Л.: Химия, 1966. — Т. 1. — 1072 с.

- Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др. — 3-е изд., испр. — Л.: Химия, 1971. — Т. 2. — 1168 с.

- Лидин Р.А. и др. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Химия, 2000. — 480 с. — ISBN 5-7245-1163-0.

- Турова Н. Я. Неорганическая химия в таблицах. — М.: Высший химический колледж Российской академии наук, 1997. — 115 с.

- Н. Н. Гринвуд, А. Эрншо. Химия элементов = Chemistry of the Elements. — 2-е изд. — Butterworth-Heinemann, 1997. — ISBN 0080379419.

(

(