Подгруппа серы

Нахождение в природе. Содержание серы в земной коре составляет до 0,1 %. Остальных элементов подгруппы (Se, Te) мало. В природе сера встречается в свободном состоянии (самородная сера), а также в виде сульфидов и сульфатов. Важнейшие природные сульфиды: пирит (FeS2), цинковая обманка (ZnS), свинцовый блеск (PbS), медный блеск(Cu2S), халькопирит (CuFeS2), киноварь(HgS). Важнейшие природные сульфаты: глауберова соль (Na2SO4·10H2O), гипс (CaSO4·2H2O) и др.

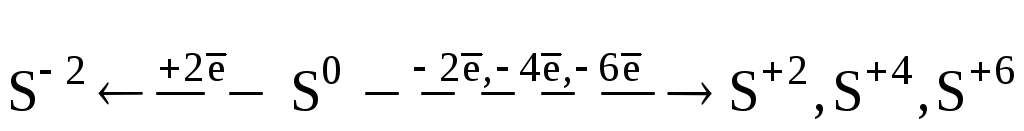

Химические свойства. Сера и ее аналоги могут участвовать в реакциях восстановления (в качестве окислителя) (а), окисления (б) и в реакциях диспропорционирования (в) по схеме:

(а)

а) S + Zn = ZnS б) S + 3F2 = SF6

S + H2 = H2S S + Cl2 = SCl2

S + O2 = SO2

в) 3S + 6KOH = K2SO3 + 2K2S + 3H2O

Лабораторный способ получения: FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

Сероводород и сероводородная кислота. H2S – газ, бесцветный, с характерным запахом, ядовит, плотность 1,19 г/см3, легко сжижается; tº( кипения) = –60,3ºС, tº (затвердевания)= –85,5ºС. Плохо растворим в воде (1объем H2O растворяет 3 объема H2S), максимальная концентрация кислоты H 2S 0,11 моль/л. Водный раствор – слабая сероводородная кислота:

H2S H++ HS‾ H+ + S2–

В присутствии кислоты (Н+) ее диссоциация практически подавляется.

Образует два ряда солей – сульфиды (Na2S) и гидросульфиды(NaHS).

Сероводород – сильный восстановитель:

2H2S + 3O2(избыток) = 2H2O + 2SO2

2H2S + O2 (недостаток) = 2H2O + 2S

Сероводородная кислота и сульфиды взаимодействуют со всеми окислителями:

H2S + Br2 = S + 2HBr

H2S + 2FeCl3 = 2FeCl2

H2S + H2SO4(конц.) = S + SO2 + 2H2O

2KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5S + K2SO4 + 8H2O

K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3S + K2SO4 + 7H2O

Лишь сульфиды щелочных и щелочно-земельных металлов растворимы в воде, сульфиды остальных металлов – осадки различной окраски и растворимости:

ZnS↓, MnS↓ , CdS↓, Sb2S3↓, SnS2↓, PbS↓, CuS↓, HgS↓

белый розовый желтый оранжевый черный черный черный черный

ПР:2,5∙10–22, 2,5∙10-10

, 7,2∙10–27, кислотный характер 2,5∙10–27 6,3∙10–36 1,6∙10–52Сульфиды металлов, стоящих в ряду напряжений до железа (включительно), имеют довольно большие значения ПР и легко растворяются в разбавленных кислотах:

ZnS + 2HCl = ZnCl2 + H2S (ПР = 2,5∙10–22 )

MnS + 2HCl = MnCl2 + H2S (ПР = 2,5∙10–10)

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S (ПР = 5∙10–18)

Для растворения осадков с меньшим ПР ( ≤ 1·10–25) к кислоте добавляют более сильный окислитель, например, H2O2:

NiSγ + 2HCl + H2O2 = NiCl2 + S + 2H2O (ПР = 2∙10–26)

CoSγ

Сульфиды всех металлов, кроме HgS, растворяются в концентрированной HNO3:

3CuS + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 3S + 4H2O

Черный осадок сульфида свинца (PbS) при растворении в концентрированной азотной кислоте или в пероксиде водорода превращается в белый (PbSO4):

3PbS + 8HNO3 = 3PbSO4+ 8NO + 4H2O

черный белый

3 PbS

+ 4H2O

– 8ē = PbSO4 + 8H+

3 PbS

+ 4H2O

– 8ē = PbSO4 + 8H+

8 NO3‾ + 4H+ + 3ē = NO + 2H2O

PbS + 4H2O2 = PbSO4+ 4H 2O

черный белый

1 PbS

+ 4H2O

– 8ē = PbSO4 + 8H+

1 PbS

+ 4H2O

– 8ē = PbSO4 + 8H+

4 Н2О2 + 2ē = 2ОН–

Самый труднорастворимый осадок HgS (ПР=1,6·10–52) можно перевести в раствор царской водкой или избытком КI (за счет комплексообразования):

3HgS + 2HNO3 + 12HCl = 3H2 [HgCl4] + 2NO + 4H2O + 3S

HgS + 2HCl + 4KI = K2 [HgI4] + 2KCl + H2S

Тиосоли. Сульфиды олова(IV), мышьяка и сурьмы (SnS2, AS2S3, As2S5, Sb2S3 и Sb2S5) обладают кислотными свойствами (подобно их оксидам) и способны растворяться в

Примеры:

As2S5 + 3Na2S = 2Na3AsS4

(P2O5 + 3Na2O = 2Na3PO4)

Sb2S3 + 3Na2S = 2Na3SbS3

(P2O3 + 3Na2O = 2Na3PO3)

4Sb2S5 + 24NaOH = 5Na3SbS4 + 3Na3SbO4 + 12H2O

Сульфиды подвергаются гидролизу:

(NH4)2S + H2O NH4HS + NH4OH

Сульфиды алюминия и хрома в водных растворах не могут существовать, т.к. подвергаются полному и необратимому гидролизу:

2AlCl3 + 3Na2S + 3H2O = 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6NaCl2CrCl3 + 3Na2S + 3H2O = 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6NaCl

Известны полисульфиды аналогичные по составу пероксидным соединениям H2S2 (Fe[S2] пирит – производное от H2S2) H2S3,H2S5 и др.

Кислородные соединения серы.

Ниже приведены оксиды серы, соответствующие им кислоты и соли:

+2 +4 +6

SO SO2 SO3

(HHSO2) (H2SO3

сульфоксиловая сернистая серная кислота

KHSO2 Na2SO3 Na2SO4

сульфоксилат калия сульфит натрия сульфат натрия

SO – оксид серы (II.) Получают из оксида серы (IV), пропуская его над парами серы:

S + O2 = SO2 SO2 + S(пары

) 2SO

или

S2O2

2SO

или

S2O2

низкое давление

Это бесцветный газ, устойчив, разлагается водой, реагирует с Ме, Г2

и другими неметаллами. Его можно раасматривать как ангидрид сульфоксиловой кислоты: SO

+ KOH  KHSO2

KHSO2

SO2 – оксид серы (IV). Получают при сжигании серы на воздухе:

S + O2 = SO2

При растворении SO2 в воде образуется слабая и неустойчивая сернистая кислота, которой соответствуют два ряда солей – средние (сульфиты) и кислые (гидросульфиты):

SO2 + H2O H2SO3 H2SO3 H+ + HSO3– HSO3– H+ + SO32–

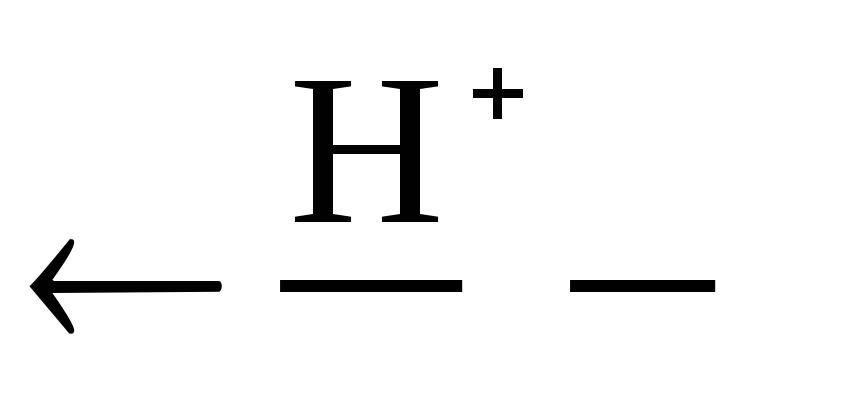

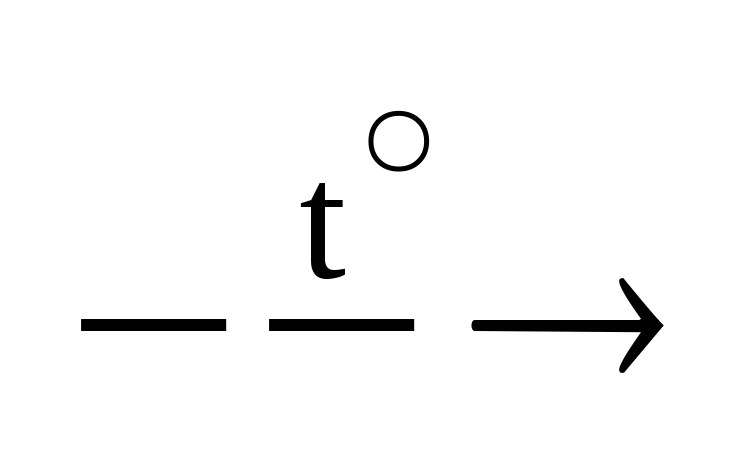

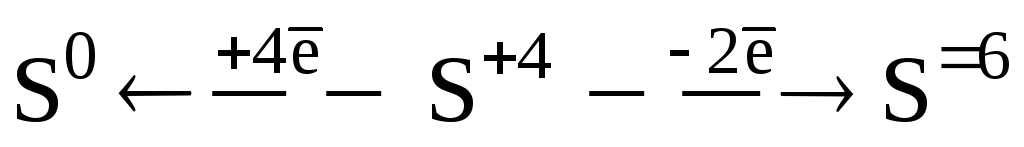

Сера в степени окисления (IV) и ее производные проявляют окислительно-восстановительную двойственность, участвуют в реакциях восстановления (а), окисления (б) и диспропорционирования:

(а)  (б)

(б)

а) S – окислитель (малохарактерно):

H2SO3 + 2H2S = 3S + 3H2O

1 SO32– + 6H+ + 4ē =3S + 3H2O

2 H2S –2ē = S +2H+

б) Na2SO3 — восстановитель, в любой среде: SO32– →SO42–

H2SO4 +MnSO4 +…..

KMnO4 + Na2SO3 + H2O → Na2SO4 + MnO2 +….

KOH + K2MnO4 +……

При кипячении серы с сульфитом натрия образуется новая соль

Na2SO3 + S  Na2S2O3 — тиосульфат

натрия

(антихлор).

Na2S2O3 — тиосульфат

натрия

(антихлор).

Отличие в структурной формуле тиосерной кислоты от серной:

Тиосульфат натрия – восстановитель:

S2O32– + H2O – 2ē = S + SO42– +2H+,

взаимодействует с галогенами:

Na2S2O3 + Cl2 + H2O = Na2SO4 + S + 2HCl, но

2Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI

тетратионат натрия

Серная кислота — H2SO4. Получают ее по схеме:

1. S + O2 = SO2

2. 2SO2 + O2 2SO3

2SO3

3. SO3 + H2O = H2SO4 (ΔH= – 79,5КДж)

Действие H2SO4 на металлы и неметаллы.

Элементы | H2SO4разб. | H2SO4конц. |

Ме до Н | Н2↑ | |

Al, Cr, Fe | холодн.-пассивируются | |

Al — Zn | SO2, S, H2S | |

Cu — Hg | – | SO2 |

неметаллы | – | SO2 + ЭОn |

H2SO4, HCl и др.+ (Fe, Co, Ni, Cr) = Me2+ + Н2

разбавленные

HNO3, H2SO4 , HCl + (Fe, Cr) = Me3+

разб.,конц. конц.,tº конц.

Примеры:

Cu + 2H2SO4 (конц, tº) = CuSO4 + SO2 + 2H2O

Hg – “ – “ – “ → HgSO4 + “ – “ – “–

Ag – “ – “ – “ → Ag2SO4 + “ – “ – “–

C + 2H2SO4(конц.) = CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4(конц.) = 3SO2 + 2H2O

Промышленное получение H2SO4 . Сырьем для получения серной кислоты служит пирит (FeS2), который при обжиге в печах дает оксид серы (SO2), из которого далее по одному из методов (контактному или нитрозному) получают серную кислоту.

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2

1.Контактный метод. По этому методу SO2 после очистки, осушки поступает в контактный аппарат, где в присутствии катализатора и при нагревании окисляется до SO3 :

2SO2 + O2 2SO3

2SO3

Pt

SO3 поступает в поглотительную башню, где растворяется в Н2SO4 (концентрированной), превращаясь в олеум:

n SO2 + H2SO4 (конц.) = (H2SO4·n SO2)

олеум

2. Нитрозный метод – окисление SO2 в SO3 происходит с помощью оксидов азота:

а) SO2 + H2O + NO2 = H2SO4 + NO

б) 2NO + O2 = 2NO2

Олеум: x H2SO4 ∙y SO3

x = y = 1: H2S2O7 — пиросерная кислота, соли — пиросульфаты

O O

║ ║

H–O–S–O–S–O–H

║ ║

O O

H2S2O8 – надсерная (пероксодвусерная) кислота, ее соли — персульфаты являются сильными окислителями:

O O

║ ║

H–O–S–O–O–S–O–H ( S2O82– + 2ē = 2SO42–)

║ ║

O O

Надсерная кислота (бесцветные гигроскопические кристаллы), обугливает бумагу, сахар, парафин, Получают электролизом концентрированного гидросульфата KHSO4

Электролиз:

– (Kатод) 2HOH +2ē = H2 +2OH– + (Aнод) 2HSO4‾ –2ē = H2S2O8

2K+

Без диафрагмы: 2KOH + H2S2O8 = K2S2O8 + 2H2O

персульфат калия

Персульфаты сильные окислители:

5K2S2O8 + 2MnSO4 + 8H2O = 2HMnO4 + 5K2SO4 + 7H2SO4

2 Mn2+ + 4H2O – 5ē = MnO4‾ + 8H+

5 S2O82– + 2ē = 2SO42–

Cr2(SO4)3 +3(NH4)2S2O8 +7H2O = (NH4)2Cr2O7 +2(NH4)2SO4+7H2SO4

1 2Cr3+ + 7H2O –6ē = Cr2O72–+ 14H+

3 S2O82– + 2ē = 2SO42–

При взаимодействии H2S2O8 с концентрированным раствором H2O2 образуется одноосновная мононадсерная кислота H2SO5:

H2S2O8 + H2O2 = 2H2SO5

H2SO5 — сильнейший окислитель. При контакте с органическими соединениями (бензол и др.) происходит взрыв.

Кроме надкислот серы известны также пероксиды серы : SO4, S2O7

S

O O O O

║ ║

O O S ─O─O─S S2O7

SO4 O ─ O ─ O

studfile.net

Элементы главной подгруппы VI группы периодической системы сера, селен, теллур

Общая характеристика. Элементы кислород, сера, селен, теллур и полоний составляют главную подгруппу шестой группы периодической системы. Общая характеристика этих элементов такова [c.144]Общая характеристика неметаллов шестой группы периодической системы. Элементы VI группы периодической системы подразделяют на две подгруппы. Главную подгруппу составляют кислород, сера, селен, теллур и полоний. К побочной подгруппе относят хром, молибден, вольфрам и уран. [c.140]

VI группа, главная подгруппа кислород, сера, селен, теллур, полоний. На внешнем уровне атомов этих элементов по шесть электронов П5 Первые четыре элемента имеют ярко выраженные неметаллические свойства. Их называют халькогенами ( образующими руды ), полоний — редкий, малоизученный элемент. Во внешнем уровне атома кислорода нет -подуровня, как и у атомов других элементов 11 периода периодической системы, поэтому кислород проявляет валентность, равную 2, остальные халькогены — 2, 4, 6. Валентность 2 соответствует невозбужденному состоянию атома, 4 —состоянию -возбуждения, 6 — состоянию 5 -возбуждения электронных облаков атома. [c.233]

Общая характеристика элементов. К главной подгруппе VI группы периодической системы относятся кислород, сера, селен, теллур и полоний. [c.254]

Общая характеристика элементов. К главной подгруппе VI группы периодической системы относятся кислород, сера, селен, теллур и полоний. Атомы этих элементов содержат (табл. 18) на внещнем энергетическом уровне по шесть электронов (два на 5- и четыре на /3-подуровнях), поэтому они проявляют стремление к дополнению электронами внешнего энергетического уровня до октета. [c.270]

По химическим свойствам элементы главной подгруппы VI группы периодической системы — сера, селен и теллур (кислород и полоний здесь не рассматриваются) относятся к неметаллам. Хотя селен и теллур, особенно последний, в элементарном состоянии могут существовать в металлических модификациях и способны давать соли с сильными кислотами, выступая в качестве катионов, металлоидный характер у них является преобладающим. При образовании химических соединений сера, селен и теллур могут присоединять или отдавать электроны, проявляя максимальную отрицательную валентность, равную 2, и максимальную положительную, равную 6. Отдача электронов у халькогенов осуществляется легче, чем у галогенов, а присоединение идет несколько труднее. Химическая активность элементов уменьшается по направлению от серы к теллуру, однако в общем является настолько высокой, что ограничивает их применение в катализе. В каталитической практике халькогены и их соединения (за исключением серной кислоты, данные по которой не включены в материал справочника) используются редко, и возможности их применения еще недостаточно изучены. Ниже описываются химические свойства элементарных халькогенов и основных их соединений, употребляющихся в катализе. [c.511]

Элементы главной подгруппы шестой группы периодической системы — это кислород, сера, селен, теллур и полоний. Последний из них — радиоактивный металл известны как природные, так и искусственно полученные его изотопы. [c.452]

Вопрос о существовании подгрупп в группах менделеевской системы также нашел свое объяснение. Главная подгруппа в группах менделеевской системы составлена из элементов, атомы которых имеют в своих внешних электронных оболочках число электронов, соответствующее номеру группы в системе Менделеева. Например, в шестой группе периодической системы элементы кислород, сера, селен, теллур и полоний имеют во внешних своих электронных оболочках по 6 электронов другие же элементы той же шестой группы — хром, молибден, вольфрам и уран — выделены в особую подгруппу — они имеют во внешних своих электронных оболочках не по шесть, а по одному или по два электрона, чем объясняются различные их свойства. Из первой группы периодической системы выделены в особую подгруппу медь, серебро и золото, а из второй группы — цинк, кадмий и ртуть, отличающиеся от остальных элементов своих групп второй снаружи электронной оболочкой (по 18 электронов вместо 8 у остальных элементов). [c.215]

Названия соединений элементов с элементами главной подгруппы шестой группы периодической системы Д. И. Менделеева серой, селеном и теллуром строятся так же, как и названия соединений с галогенами по международной номенклатуре первое слово названия — сульфид, селенид, теллурид по русской для соединений с серой — сернистый. [c.32]

В главной подгруппе VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева расположены р-элементы — кислород О (…2з 2р ) и его электронные аналоги — сера 5, селен 5е, теллур Те и полоний Ро (…пз пр ). [c.280]

В главной подгруппе шестой группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева находятся элементы кислород (О), сера (8), селен (Зе), теллур (Те) и полоний (Ро). Эти элементы имеют общее название халькогены, что означает образующие руды . [c.351]

К подгруппе кислорода относят элементы главной подгруппы VI группы периодической системы типические элементы — кислород и серу, элементы больших периодов — селен, теллур и полоний (мало изученный в химическом отношении). По аналогии с галогенами эти элементы (кроме полония) называют халькогенами. Во внешнем слое их атомов по шесть электронов (з р ). Поэтому халькогены ведут себя как типичные неметаллы, хотя и менее активные, чем галогены. Присоединяя по два электрона, атомы их превращаются в отрицательно двухзарядные ионы, входящие в соединения с металлами и водородом. Но водородные соединения халькогенов менее устойчивы и труднее образуются, чем у галогенов. К тому же с увеличением атомных номеров сродство к электрону у халькогенов уменьшается, а теллур непосредственно с водородом уже не взаимодействует. В подгруппе окислительная активность нейтральных атомов сверху вниз понижается, восстановительные свойства отрицательных ионов усиливаются. [c.168]

Общие сведения. В главную подгруппу VI группы периодической системы входят элементы

www.chem21.info

Урок по теме «Общая характеристика элементов подгруппы кислорода»

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Цели урока:

- обучающая: охарактеризовать элементы подгруппы кислорода на основании их положения в Периодической системе и строения атомов; расширить знания учащихся о свойствах элементов главных подгрупп; познакомиться со свойствами элементов – простых веществ;

- коррекционная: отработка умений фиксации взора, ориентации в определенном перцептивном поле, развитие и совершенствование прослеживающих и констатирующих функций неполноценного зрения;

- воспитательная: формирование навыков здорового образа жизни, бережного отношения к природным богатствам, экологически грамотное поведение в природе и обществе как социально и личностно значимого компонента образованности человека.

Задачи урока:

- используя предварительную работу учащихся при подготовке к уроку, частично – поисковый, творческий подход к обучению, опираясь на ранее полученные знания, направлять деятельность учащихся на установление закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в зависимости от положения в Периодической системе и строения атомов; способствовать приобретению умений учащихся самостоятельно оценивать свои знания.

Оборудование урока:

- Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; вода, сера кристаллическая, прибор для нагревания; минералы: пирит, медный блеск, свинцовый блеск, цинковая обманка.

Форма проведения урока:

- урок по технологии “Развивающее обучение” с использованием ИКТ.

Тип урока: объяснительно-поисковый.

Ход урока

I. Организационный этап.

II. Постановка цели урока и актуализация.

Учитель: Ребята, мы с вами изучили Периодический закон и Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, можем охарактеризовать элементы исходя из их положения в системе, зная строение их атомов. А теперь мы приступаем к изучению подгрупп химических элементов. Начинаем с подгруппы кислорода. Свои ответы я предлагаю вам оценивать самостоятельно. Для этого вы берете жетон, цвет которого соответствует отметке: красный – “5”, зеленый – “4”, желтый – “3”. В конце урока подведем итоги. Итак, тема нашего урока:

Записать в тетрадь:

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода (слайд №1).

III. Воспроизведение учащимися знаний, полученных ранее.

Памятка к изучению подгруппы элементов (слайд №2):

1. Пользуясь Периодической системой, выпишите символы и названия химических элементов, относящихся к данной подгруппе.

2. Составьте схемы строения атомов элементов, укажите принадлежность к металлам или неметаллам.

3. Укажите, окислителями или восстановителями являются элементы, их возможные степени окисления.

4. Приведите формулы высших оксидов, гидроксидов, летучих водородных соединений элементов и укажите их характер.

Работа учащихся у доски по плану памятки:

1. Учащийся выписывает знаки элементов VI группы главной (А) подгруппы, называет их.

Записать в тетрадь:

VI группа, главная подгруппа: O – кислород, S – сера, Se – селен, Te – теллур, Po– полоний.

Дополнение учителя: эти элементы имеют групповое название “халькогены”, что означает “образующие руды”.

2. Учащийся изображает схемы строения атомов О, S, Se, Те, Po и объясняет их принадлежность к металлам или неметаллам.

Записать в тетрадь:

- О +8 2е, 6е

- S +16 2е, 8е,6е

- Sе +34 2е,8е,18е,6е

- Те +52 2е,8е,18е,18е,6е

- Ро +84 2е,8е,18е,32е,18е,6е

Так как на внешнем энергетическом уровне содержится 6 электронов, до завершения уровня не хватает 2-х электронов, следовательно элементы могут присоединять 2 электрона и проявляют неметаллические свойства (кислород и сера – неметаллы). Но элементы могут и отдавать электроны с внешнего энергетического уровня, то есть, 6 электронов. Способность отдавать электроны усиливается с увеличением заряда ядра атома и увеличением радиуса атома элементов, т.е. сверху вниз. Таким образом, селен и теллур уже будут проявлять некоторые металлические свойства, а полоний – это металл.

3. Учащийся у доски указывает окислители и восстановители и называет возможные степени окисления элементов:

Так как на внешнем энергетическом уровне содержится 6 электронов, до завершения уровня не хватает 2-х электронов, следовательно элементы могут присоединять 2 электрона и минимальная степень окисления элементов будет равна минус два, а сами элементы будут являться окислителями.

Записать в тетрадь: (слайд №3)

- Э0 +2 е— = Э-2 Э0 – окислитель

Среди этих элементов O — сильный окислитель.

Но так как радиусы атомов увеличиваются сверху вниз, то способность принимать электроны падает и нарастает способность к отдаче электронов, то есть окислительная способность уменьшается, а восстановительная способность усиливается. На внешнем энергетическом уровне элементы содержат 6 электронов, следовательно могут отдать все 6 электронов и максимальная степень окисления у них будет равна плюс 6.

Записать в тетрадь: (слайд №3)

- Э0 — 6е— = Э+6 Э0 – восстановитель

- S, Se, Te – могут быть как восстановителями, так и окислителями.

Дополнение учителя: для кислорода не типична степень окисления, равная +6, он проявляет степень окисления -2, в соединении со фтором +2. Также эти элементы могут проявлять степени окисления +2, +4 и +6 в соединениях с кислородом и другими активными неметаллами, -2 в соединениях с металлами и водородом.

Записать в тетрадь: (слайд №4)

Степени окисления элементов: О-2; O+2F2;

- с кислородом и активными неметаллами S+2,+4,+6 , Se+4,+6 , Te+4,+6;

- с металлами и водородом S-2 , Se-2 , Te-2.

4. Учащийся у доски записывает формулы оксидов и гидроксидов в высшей степени окисления элементов, их летучие водородные соединения.

Высшие оксиды образуются элементами в максимальной степени окисления +6 и имеют общую формулу RО3:

Записать в тетрадь:

Оксиды элементов (+6):

- SO3 – кислотный оксид

- SeO3 – кислотный оксид

- ТеО3 – кислотный оксид

- РоО3 – неустойчив.

(Помощь учителя в определении характера оксидов.)

Записать в тетрадь.

Гидроксиды элементов (+6):

- H2SO4 – серная кислота

- H2SeO4 – селеновая кислота

- Н2ТеО4 – теллуровая кислота

Сила кислот убывает сверху вниз.

Водородные соединения имеют общую формулу Н2R и образуются элементами в минимальной степени окисления ( — 2).

Записать в тетрадь.

Водородные соединения элементов:

- Н2О – оксид водорода (вода)

- Н2S – сероводород

- H2Se – селеноводород

- Н2Те – теллуроводород

- Н2Ро – не изучен

Дополнение учителя: кроме воды, – это ядовитые газы. Водные растворы этих соединений – это кислоты, сила которых возрастает от сероводорода к теллуроводороду, т.е. сверху вниз в подгруппе.

IV. Введение новых знаний.

Изучение элементов – простых веществ. Объяснение учителя.

1. Кислород – О2, газ без цвета, вкуса и запаха, тяжелее воздуха, малорастворим в воде, при t=-1830С сжижается (светло-голубого цвета), поддерживает дыхание и горение. Сильный окислитель. Открыт в 1774 году Джозефом Пристли (слайд №5).

2. Озон – О3, газ голубого цвета с характерным запахом свежести, в 1,5 раза тяжелее воздуха, в жидком состоянии темно-синий, ядовит, разрушает ткани дыхательных путей. Более сильный окислитель, чем О2 (красители обесцвечиваются, спирт воспламеняется).

Благоприятно влияет на организм человека в небольшом количестве (аромат свежести во время грозы).

Записать в тетрадь (слайд №6):

Явление, когда один и тот же элемент образует несколько простых веществ, называют аллотропией.

О2 и О3 – аллотропные видоизменения.

3. Сера – S имеет два аллотропных видоизменения: (слайд №7)

S8 ромбическая – или просто сера - хрупкое вещество желтого цвета, не растворима в воде и ею не смачивается, легкоплавка, неэлектроповодна и теплопроводна. В узлах ее кристаллической решетки находятся циклические восьмиатомные молекулы типа “корона”.

пластическая – темного цвета, растягивается и сжимается как резина. Получают из Sобычной нагреванием до t=444 и последующим охлаждением.

Демонстрации:

1. сера, ее растворимость в воде;

2. показ минералов, содержащие серу: PbS – свинцовый блеск, Cu2S – медный блеск, ZnS – цинковая обманка, FeS2 – пирит;

3. получение серы пластической: кристаллическую нагреть до t0 = 112,80С, образуется расплав серы, далее продолжить нагревание до t0 = 444,60C (кипение), затем быстро вылить кипящую серу в холодную воду и наблюдать образование серы пластической.

4. Селен – Seоткрыт в 1817 г. Берцеллиусом. В чистом виде Se — твердое вещество серого цвета с металлическим отсветом, ядовит. Способен заменять серу при построении белковых молекул растений, при употреблении в пищу которых переходит в организм животных и человека. По свойствам похож на серу. Используется при вулканизации каучука (для получения резины), для изготовления выпрямителей переменного тока, в стекольной промышленности для обесцвечивания стекол.

5. Теллур – Te неметалл, по внешнему виду напоминает металл, твердое кристаллическое вещество коричневого цвета с металлическим блеском, поводит электрический ток. Применяется в производстве свинцовых кабелей. Соединения теллура ядовиты, с ужасным непереносимым запахом. Постепенно нервные окончания носа работающих с соединениями теллура, парализуются и перестают чувствовать этот запах, что приводит к отравлению.

6. Полоний – Ро открыт в 1898 году Марией Кюри. Металл, по внешнему виду похожий на никель, в 300 раз радиоактивнее урана. Свойства его почти не изучены.

Изучение нахождения в природе наиболее распространенных элементов и их применения.

Сообщения учащихся (подготовка сообщений производится учащимися самостоятельно дома):

- Кислород в природе, его применение (слайд №8)

- Озон в природе, его применение.

- Сера в природе, ее применение (слайд №9)

V. Обобщение и систематизация знаний.

Беседа с учащимися по вопросам:

- Назовите элементы подгруппы кислорода.

- Назовите возможные степени окисления кислорода и серы.

- Назовите окислители и восстановители.

- Какое явление называется аллотропией?

- Какие элементы имеют аллотропные видоизменения? Назовите эти видоизменения.

- Назовите основные физические свойства кислорода и серы.

- Где в природе встречаются кислород и сера?

VI. Подведение итогов урока.

VII. Определение и разъяснение домашнего задания (слайд №10).

urok.1sept.ru