Серебряный век русской поэзии — Википедия с видео // WIKI 2

Сере́бряный век — образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX — началу XX века[1][2], данное по аналогии с золотым веком (первая треть XIX века). На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, поэты и критики Николай Оцуп, Владимир Маяковский[3]. Однако, никто из них не является автором устоявшегося в литературоведении понятия, что легко можно доказать. Впервые популярный термин встретился в статье знаменитого русского философа, поэта и литературного критика В. С. Соловьёва «Импрессионизм мысли» (1897 г.): «Не только эти случайные погрешности, но и более существенные недостатки в стихотворениях К. К. Случевского не мешают ему обладать редким уже ныне достоинством настоящего поэта и быть одним из немногих еще остающихся достойных представителей серебряного века русской лирики» (1897 г.).

Энциклопедичный YouTube

1/5

Просмотров:10 972

5 456

15 382

392

✪ 041. Серебряный век русской поэзии.

✪ Вершины и бездны Серебряного века 01

✪ Серебряный век русской культуры

✪ Поэты серебряного века

✪ Литература Серебряного века

Содержание

Хронологические рамки

Вопрос о хронологических рамках этого явления остаётся спорным. Условно Серебряный век датируется 1890-ми гг. — первым двадцатилетием XX в.[1][2] Если в определении начала Серебряного века исследователи достаточно единодушны — это явление рубежа 80-х — 90-х годов XIX века, то конец этого периода — вызывает споры. Одни исследователи полагают, что Серебряный век окончился с началом Гражданской войны. Другие полагают, что Серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва. Также существует точка зрения, что концом Серебряного века можно считать рубеж 1920—1930-х годов, связанный с самоубийством Владимира Маяковского.

Литературные течения и объединения

Символизм

Новое литературное направление — символизм — явилось порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Кризис проявился в негативной оценке прогрессивных[источник не указан 1115 дней] общественных идей, в пересмотре моральных ценностей, в утрате веры в силу научного сознания, в увлечении идеалистической философией. Русский символизм зарождался в годы крушения Народничества и широкого распространения пессимистических настроений. Все это обусловило тот факт, что литература Серебряного века ставит не злободневные социальные вопросы, а глобальные философские. Хронологические рамки русского символизма — 1890-е годы — 1910 год. На становление символизма в России повлияли две литературные традиции:

Символизм не был однородным. В нём выделялись школы и течения (например, «старшие» и «младшие» символисты).

«Старшие» символисты

К «старшим» символистам относятся:

«Старшие» символисты воспринимали символизм в эстетическом плане. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт — прежде всего творец сугубо личных и чисто художественных ценностей.

«Младшие» символисты

К «младшим» символистам относятся А. А. Блок, А. Белый, В. И. Иванов. «Младшие» символисты воспринимали символизм в философско-религиозном ключе. Для них символизм был философией, преломленной в поэтическом сознании.

Акмеизм

Акмеизм (адамизм) выделился из символизма[источник не указан 1113 дней] и противостоял ему. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «трудное служение поэта в миру»). Его становление связано с деятельностью поэтической группы «Цех поэтов». Основателями акмеизма были Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. К течению присоединились жена Гумилёва Анна Ахматова, а также Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич, Георгий Иванов и другие

Футуризм

Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «Гилея». «Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эгофутуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), группы «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» в Москве, а также группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку.

Кубофутуризм

В России кубофутуристами называли себя «будетляне», члены поэтической группы «Гилея». Для них был характерен демонстративный отказ от эстетических идеалов прошлого, эпатаж, активное использование окказионализмов. В рамках кубофутуризма развилась «заумная поэзия». К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Эгофутуризм

Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Эгофутуризм был явлением кратковременным. Бо́льшая часть внимания критики и публики была перенесена на Игоря Северянина, который достаточно рано отстранился от коллективной политики эгофутуристов, а после революции полностью изменил стиль своей поэзии. Большинство эгофутуристов либо быстро изживали стиль и переходили в другие жанры, либо вскорости совершенно оставляли литературу. Помимо Северянина, к этому течению в разное время примыкали Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие.

Новокрестьянская поэзия

Понятие «крестьянская поэзия», вошедшее в историко-литературный обиход, объединяет поэтов условно и отражает только некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. Поэты, причисляемые к данному направлению, себя так не называли и не образовывали литературного объединения или направления с единой теоретической платформой. Однако всем «новокрестьянским» поэтам в той или иной мере были присущи обращения к теме деревенской России (вопреки России «железной»), связь с миром природы и устного народного творчества. Вместе с тем им были внятны и стилевые устремления «русского модерна».

Известнейшими новокрестьянскими поэтами периода Серебряного века были Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Клычков и Сергей Есенин.

Имажинизм

Имажинисты заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов: прямого и переносного[источник не указан 1104 дня]. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм. Основатели имажинизма — Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. К имажинизму также примыкали Рюрик Ивнев и Николай Эрдман.

Авторы

Марина Цветаева

Анна Ахматова

Александр Блок

Иван Бунин

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Антологии и сборники

- Серебряный век: Поэзия. Сост Т. Бек. ― М., АСТ, 1998. С. 671

- Поэты Серебряного века: Серебряный век русской поэзии XIX—XX вв. Сост. И. Мазнин ― М., Эксмо-Пресс, 2001. С. 381

- Серебряный век в 3-х тт. Сост. И. Гарин. ― М., Терра, 1999 ISBN 5-300-02612-3

- Поэты Серебряного века. Сост. Н. Сухова. Серия «Школьная библиотека». ― М., Детская литература. С. 300

- Сто одна поэтесса Серебряного века. Сост. М. Гаспаров. ― СПб., ДЕАН, 2000. С. 238 ISBN 5-93630-004-8

- Поэзия Серебряного века. 1880—1925. Сост. Е. Осетров, Е. Капустин. ― М., Художественная литература, 1991. С. 574 ISBN 5-280-01557-1

- Русская поэзия Серебряного века. 1890—1917. Антология. ― М., Наука, 1993. С. 782 ISBN 5-02-011490-1

- Поэзия Серебряного века в 2-х тт. ― М., Дрофа, Вече, 2002. С. 366 ISBN 5-7107-6682-8

- Лирика Серебряного века. Сост. С. Дмитренко. ― М., Олма-пресс, 2004. С. 653 ISBN 5-224-04795-1

- Поэзия Серебряного века. Стихотворения. Сост. П. Басинский. ― М., Эксмо, 2004. С. 478 5-699-07582-8

- Антология поэзии Серебряного века. Сост. Карен Джангаров

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ 1 2 Под редакцией проф. Горкина А.П. «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн (рус.). — 2006. // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

- ↑ Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — С. 75—85.

Литература

- Багно В. Е. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. — СПб.: Гиперион, 2005. — 228 с.

- Барковская Н. В. Поэзия «серебряного века». — Екатеринбург: Уральский государственный педагогический институт, 1999. — 170 с.

- Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — 236 с.

- Воспоминания о серебряном веке / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. — М.: Республика, 1993. — 559 с.

- Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. — Нью-Йорк: Орфей, 1986. — 363 с.

- Серебряный век // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- Серебряный век в России / Под ред. В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян. — М.: Радикс, 1993. — 340 с.

- Рыков А. В. Сумерки Серебряного века. Политика и русский религиозный модернизм в романе Д. С. Мережковского «Наполеон»// Studia Culturae. 2016. Вып. 1 (27). C. 9-17 [1]

- Щербак Нина Любовь поэтов серебряного века. Кумиры. Истории Великой любви. М. Астрель-СПб, 2012

Эта страница в последний раз была отредактирована 12 июля 2020 в 09:35.

Эта страница в последний раз была отредактирована 12 июля 2020 в 09:35.Серебряный век русской поэзии — Википедия

Хронологические рамки

Вопрос о хронологических рамках этого явления остаётся спорным. Условно серебряный век датируется 1890-ми гг. — первым двадцатилетием XX в.[4][5] Если в определении начала Серебряного века исследователи достаточно единодушны — это явление рубежа 80-х — 90-х годов XIX века, то конец этого периода — вызывает споры. Одни исследователи полагают, что Серебряный век окончился с началом Гражданской войны. Другие полагают, что Серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва. Также, существует точка зрения, что концом Серебряного века можно считать рубеж 1920—1930-х годов, связанный с самоубийством Владимира Маяковского.

Литературные течения и объединения

Символизм

Новое литературное направление — символизм — явилось порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Кризис проявился в негативной оценке прогрессивных[источник не указан 462 дня] общественных идей, в пересмотре моральных ценностей, в утрате веры в силу научного сознания, в увлечении идеалистической философией. Русский символизм зарождался в годы крушения Народничества и широкого распространения пессимистических настроений. Все это обусловило тот факт, что литература Серебряного века ставит не злободневные социальные вопросы, а глобальные философские. Хронологические рамки русского символизма — 1890-е годы — 1910 год. На становление символизма в России повлияли две литературные традиции:

Символизм не был однородным. В нём выделялись школы и течения (например, «старшие» и «младшие» символисты).

«Старшие» символисты

К «старшим» символистам относятся:

«Старшие» символисты воспринимали символизм в эстетическом плане. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт — прежде всего творец сугубо личных и чисто художественных ценностей.

«Младшие» символисты

К «младшим» символистам относятся А. А. Блок, А. Белый, В. И. Иванов. «Младшие» символисты воспринимали символизм в философско-религиозном ключе. Для них символизм был философией, преломленной в поэтическом сознании.

Акмеизм

Акмеизм (адамизм) выделился из символизма[источник не указан 460 дней] и противостоял ему. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «искусства ради искусства»). Его становление связано с деятельностью поэтической группы «Цех поэтов». Основателями акмеизма были Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. К течению присоединились жена Гумилёва Анна Ахматова, а также Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич, Георгий Иванов и другие.

Футуризм

Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «Гилея». «Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эгофутуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), группы «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» в Москве, а также группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку.

Кубофутуризм

В России кубофутуристами называли себя «будетляне», члены поэтической группы «Гилея». Для них был характерен демонстративный отказ от эстетических идеалов прошлого, эпатаж, активное использование окказионализмов. В рамках кубофутуризма развилась «заумная поэзия». К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Эгофутуризм

Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Эгофутуризм был явлением кратковременным. Бо́льшая часть внимания критики и публики была перенесена на Игоря Северянина, который достаточно рано отстранился от коллективной политики эгофутуристов, а после революции полностью изменил стиль своей поэзии. Большинство эгофутуристов либо быстро изживали стиль и переходили в другие жанры, либо вскорости совершенно оставляли литературу. Помимо Северянина, к этому течению в разное время примыкали Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие.

Новокрестьянская поэзия

Понятие «крестьянская поэзия», вошедшее в историко-литературный обиход, объединяет поэтов условно и отражает только некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. Поэты, причисляемые к данному направлению, себя так не называли и не образовывали литературного объединения или направления с единой теоретической платформой. Однако всем «новокрестьянским» поэтам в той или иной мере были присущи обращения к теме деревенской России (вопреки России «железной»), связь с миром природы и устного народного творчества. Вместе с тем им были внятны и стилевые устремления «русского модерна».

Известнейшими новокрестьянскими поэтами периода Серебряного века были Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Клычков и Сергей Есенин.

Имажинизм

Имажинисты заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов: прямого и переносного[источник не указан 451 день]. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм. Основатели имажинизма — Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. К имажинизму также примыкали Рюрик Ивнев и Николай Эрдман.

Авторы

Марина Цветаева

Анна Ахматова

Александр Блок

Иван Бунин

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Антологии и сборники

- Серебряный век: Поэзия. Сост Т. Бек. ― М., АСТ, 1998. С. 671 ISBN 5-7390-0346-6

- Поэты Серебряного века: Серебряный век русской поэзии XIX—XX вв. Сост. И. Мазнин ― М., Эксмо-Пресс, 2001. С. 381 ISBN 5-04-008528-1

- Серебряный век в 3-х тт. Сост. И. Гарин. ― М., Терра, 1999 ISBN 5-300-02612-3

- Поэты Серебряного века. Сост. Н. Сухова. Серия «Школьная библиотека». ― М., Детская литература. С. 300 ISBN 5-08-003848-9

- Сто одна поэтесса Серебряного века. Сост. М. Гаспаров. ― СПб., ДЕАН, 2000. С. 238 ISBN 5-93630-004-8

- Поэзия Серебряного века. 1880—1925. Сост. Е. Осетров, Е. Капустин. ― М., Художественная литература, 1991. С. 574 ISBN 5-280-01557-1

- Русская поэзия Серебряного века. 1890—1917. Антология. ― М., Наука, 1993. С. 782 ISBN 5-02-011490-1

- Поэзия Серебряного века в 2-х тт. ― М., Дрофа, Вече, 2002. С. 366 ISBN 5-7107-6682-8

- Лирика Серебряного века. Сост. С. Дмитренко. ― М., Олма-пресс, 2004. С. 653 ISBN 5-224-04795-1

- Поэзия Серебряного века. Стихотворения. Сост. П. Басинский. ― М., Эксмо, 2004. С. 478 5-699-07582-8

- Антология поэзии Серебряного века. Сост. Карен Джангаров

См. также

Примечания

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

- ↑ Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — С. 75—85.

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

Литература

- Багно В. Е. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. — СПб.: Гиперион, 2005. — 228 с.

- Барковская Н. В. Поэзия «серебряного века». — Екатеринбург: Уральский государственный педагогический институт, 1999. — 170 с.

- Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — 236 с.

- Воспоминания о серебряном веке / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. — М.: Республика, 1993. — 559 с.

- Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. — М.: Наш дом — L’Age d’Homme; Екатеринбург: У-Фактория, 2000. — 400 с.

- Серебряный век в России / Под ред. В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян. — М.: Радикс, 1993. — 340 с.

- Рыков, А.В. Сумерки Серебряного века. Политика и русский религиозный модернизм в романе Д.С. Мережковского «Наполеон»// Studia Culturae. 2016. Вып. 1 (27). C. 9-17 [1]

- Щербак Нина, Любовь поэтов серебряного века. Кумиры. Истории Великой любви. М. Астрель-СПб, 2012

Серебряный век русской поэзии — Википедия

Сере́бряный век — образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX — началу XX века[1][2], данное по аналогии с золотым веком (первая треть XIX века). На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, поэты и критики Николай Оцуп, Владимир Маяковский[3].

Хронологические рамки

Вопрос о хронологических рамках этого явления остаётся спорным. Условно серебряный век датируется 1890-ми гг. — первым двадцатилетием XX в.[4][5] Если в определении начала Серебряного века исследователи достаточно единодушны — это явление рубежа 80-х — 90-х годов XIX века, то конец этого периода — вызывает споры. Одни исследователи полагают, что Серебряный век окончился с началом Гражданской войны. Другие полагают, что Серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва. Также, существует точка зрения, что концом Серебряного века можно считать рубеж 1920—1930-х годов, связанный с самоубийством Владимира Маяковского.

Литературные течения и объединения

Символизм

Новое литературное направление — символизм — явилось порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Кризис проявился в негативной оценке прогрессивных[источник не указан 462 дня] общественных идей, в пересмотре моральных ценностей, в утрате веры в силу научного сознания, в увлечении идеалистической философией. Русский символизм зарождался в годы крушения Народничества и широкого распространения пессимистических настроений. Все это обусловило тот факт, что литература Серебряного века ставит не злободневные социальные вопросы, а глобальные философские. Хронологические рамки русского символизма — 1890-е годы — 1910 год. На становление символизма в России повлияли две литературные традиции:

Символизм не был однородным. В нём выделялись школы и течения (например, «старшие» и «младшие» символисты).

«Старшие» символисты

К «старшим» символистам относятся:

«Старшие» символисты воспринимали символизм в эстетическом плане. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт — прежде всего творец сугубо личных и чисто художественных ценностей.

«Младшие» символисты

К «младшим» символистам относятся А. А. Блок, А. Белый, В. И. Иванов. «Младшие» символисты воспринимали символизм в философско-религиозном ключе. Для них символизм был философией, преломленной в поэтическом сознании.

Акмеизм

Акмеизм (адамизм) выделился из символизма[источник не указан 460 дней] и противостоял ему. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «искусства ради искусства»). Его становление связано с деятельностью поэтической группы «Цех поэтов». Основателями акмеизма были Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. К течению присоединились жена Гумилёва Анна Ахматова, а также Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич, Георгий Иванов и другие.

Футуризм

Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «Гилея». «Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эгофутуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), группы «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» в Москве, а также группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку.

Кубофутуризм

В России кубофутуристами называли себя «будетляне», члены поэтической группы «Гилея». Для них был характерен демонстративный отказ от эстетических идеалов прошлого, эпатаж, активное использование окказионализмов. В рамках кубофутуризма развилась «заумная поэзия». К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Эгофутуризм

Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Эгофутуризм был явлением кратковременным. Бо́льшая часть внимания критики и публики была перенесена на Игоря Северянина, который достаточно рано отстранился от коллективной политики эгофутуристов, а после революции полностью изменил стиль своей поэзии. Большинство эгофутуристов либо быстро изживали стиль и переходили в другие жанры, либо вскорости совершенно оставляли литературу. Помимо Северянина, к этому течению в разное время примыкали Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие.

Новокрестьянская поэзия

Понятие «крестьянская поэзия», вошедшее в историко-литературный обиход, объединяет поэтов условно и отражает только некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. Поэты, причисляемые к данному направлению, себя так не называли и не образовывали литературного объединения или направления с единой теоретической платформой. Однако всем «новокрестьянским» поэтам в той или иной мере были присущи обращения к теме деревенской России (вопреки России «железной»), связь с миром природы и устного народного творчества. Вместе с тем им были внятны и стилевые устремления «русского модерна».

Известнейшими новокрестьянскими поэтами периода Серебряного века были Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Клычков и Сергей Есенин.

Имажинизм

Имажинисты заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов: прямого и переносного[источник не указан 451 день]. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм. Основатели имажинизма — Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. К имажинизму также примыкали Рюрик Ивнев и Николай Эрдман.

Авторы

Марина Цветаева

Анна Ахматова

Александр Блок

Иван Бунин

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Антологии и сборники

- Серебряный век: Поэзия. Сост Т. Бек. ― М., АСТ, 1998. С. 671 ISBN 5-7390-0346-6

- Поэты Серебряного века: Серебряный век русской поэзии XIX—XX вв. Сост. И. Мазнин ― М., Эксмо-Пресс, 2001. С. 381 ISBN 5-04-008528-1

- Серебряный век в 3-х тт. Сост. И. Гарин. ― М., Терра, 1999 ISBN 5-300-02612-3

- Поэты Серебряного века. Сост. Н. Сухова. Серия «Школьная библиотека». ― М., Детская литература. С. 300 ISBN 5-08-003848-9

- Сто одна поэтесса Серебряного века. Сост. М. Гаспаров. ― СПб., ДЕАН, 2000. С. 238 ISBN 5-93630-004-8

- Поэзия Серебряного века. 1880—1925. Сост. Е. Осетров, Е. Капустин. ― М., Художественная литература, 1991. С. 574 ISBN 5-280-01557-1

- Русская поэзия Серебряного века. 1890—1917. Антология. ― М., Наука, 1993. С. 782 ISBN 5-02-011490-1

- Поэзия Серебряного века в 2-х тт. ― М., Дрофа, Вече, 2002. С. 366 ISBN 5-7107-6682-8

- Лирика Серебряного века. Сост. С. Дмитренко. ― М., Олма-пресс, 2004. С. 653 ISBN 5-224-04795-1

- Поэзия Серебряного века. Стихотворения. Сост. П. Басинский. ― М., Эксмо, 2004. С. 478 5-699-07582-8

- Антология поэзии Серебряного века. Сост. Карен Джангаров

См. также

Примечания

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

- ↑ Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — С. 75—85.

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

Литература

- Багно В. Е. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. — СПб.: Гиперион, 2005. — 228 с.

- Барковская Н. В. Поэзия «серебряного века». — Екатеринбург: Уральский государственный педагогический институт, 1999. — 170 с.

- Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — 236 с.

- Воспоминания о серебряном веке / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. — М.: Республика, 1993. — 559 с.

- Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. — М.: Наш дом — L’Age d’Homme; Екатеринбург: У-Фактория, 2000. — 400 с.

- Серебряный век в России / Под ред. В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян. — М.: Радикс, 1993. — 340 с.

- Рыков, А.В. Сумерки Серебряного века. Политика и русский религиозный модернизм в романе Д.С. Мережковского «Наполеон»// Studia Culturae. 2016. Вып. 1 (27). C. 9-17 [1]

- Щербак Нина, Любовь поэтов серебряного века. Кумиры. Истории Великой любви. М. Астрель-СПб, 2012

Серебряный век русской поэзии — Википедия. Что такое Серебряный век русской поэзии

Сере́бряный век — образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX — началу XX века[1][2], данное по аналогии с золотым веком (первая треть XIX века). На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, поэты и критики Николай Оцуп, Владимир Маяковский[3].

Хронологические рамки

Вопрос о хронологических рамках этого явления остаётся спорным. Условно серебряный век датируется 1890-ми гг. — первым двадцатилетием XX в.[4][5] Если в определении начала Серебряного века исследователи достаточно единодушны — это явление рубежа 80-х — 90-х годов XIX века, то конец этого периода — вызывает споры. Одни исследователи полагают, что Серебряный век окончился с началом Гражданской войны. Другие полагают, что Серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва. Также, существует точка зрения, что концом Серебряного века можно считать рубеж 1920—1930-х годов, связанный с самоубийством Владимира Маяковского.

Литературные течения и объединения

Символизм

Новое литературное направление — символизм — явилось порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Кризис проявился в негативной оценке прогрессивных[источник не указан 462 дня] общественных идей, в пересмотре моральных ценностей, в утрате веры в силу научного сознания, в увлечении идеалистической философией. Русский символизм зарождался в годы крушения Народничества и широкого распространения пессимистических настроений. Все это обусловило тот факт, что литература Серебряного века ставит не злободневные социальные вопросы, а глобальные философские. Хронологические рамки русского символизма — 1890-е годы — 1910 год. На становление символизма в России повлияли две литературные традиции:

Символизм не был однородным. В нём выделялись школы и течения (например, «старшие» и «младшие» символисты).

«Старшие» символисты

К «старшим» символистам относятся:

«Старшие» символисты воспринимали символизм в эстетическом плане. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт — прежде всего творец сугубо личных и чисто художественных ценностей.

«Младшие» символисты

К «младшим» символистам относятся А. А. Блок, А. Белый, В. И. Иванов. «Младшие» символисты воспринимали символизм в философско-религиозном ключе. Для них символизм был философией, преломленной в поэтическом сознании.

Акмеизм

Акмеизм (адамизм) выделился из символизма[источник не указан 460 дней] и противостоял ему. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «искусства ради искусства»). Его становление связано с деятельностью поэтической группы «Цех поэтов». Основателями акмеизма были Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. К течению присоединились жена Гумилёва Анна Ахматова, а также Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич, Георгий Иванов и другие.

Футуризм

Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «Гилея». «Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эгофутуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), группы «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» в Москве, а также группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку.

Кубофутуризм

В России кубофутуристами называли себя «будетляне», члены поэтической группы «Гилея». Для них был характерен демонстративный отказ от эстетических идеалов прошлого, эпатаж, активное использование окказионализмов. В рамках кубофутуризма развилась «заумная поэзия». К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Эгофутуризм

Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Эгофутуризм был явлением кратковременным. Бо́льшая часть внимания критики и публики была перенесена на Игоря Северянина, который достаточно рано отстранился от коллективной политики эгофутуристов, а после революции полностью изменил стиль своей поэзии. Большинство эгофутуристов либо быстро изживали стиль и переходили в другие жанры, либо вскорости совершенно оставляли литературу. Помимо Северянина, к этому течению в разное время примыкали Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие.

Новокрестьянская поэзия

Понятие «крестьянская поэзия», вошедшее в историко-литературный обиход, объединяет поэтов условно и отражает только некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. Поэты, причисляемые к данному направлению, себя так не называли и не образовывали литературного объединения или направления с единой теоретической платформой. Однако всем «новокрестьянским» поэтам в той или иной мере были присущи обращения к теме деревенской России (вопреки России «железной»), связь с миром природы и устного народного творчества. Вместе с тем им были внятны и стилевые устремления «русского модерна».

Известнейшими новокрестьянскими поэтами периода Серебряного века были Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Клычков и Сергей Есенин.

Имажинизм

Имажинисты заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов: прямого и переносного[источник не указан 451 день]. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм. Основатели имажинизма — Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. К имажинизму также примыкали Рюрик Ивнев и Николай Эрдман.

Авторы

Марина Цветаева

Анна Ахматова

Александр Блок

Иван Бунин

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Антологии и сборники

- Серебряный век: Поэзия. Сост Т. Бек. ― М., АСТ, 1998. С. 671 ISBN 5-7390-0346-6

- Поэты Серебряного века: Серебряный век русской поэзии XIX—XX вв. Сост. И. Мазнин ― М., Эксмо-Пресс, 2001. С. 381 ISBN 5-04-008528-1

- Серебряный век в 3-х тт. Сост. И. Гарин. ― М., Терра, 1999 ISBN 5-300-02612-3

- Поэты Серебряного века. Сост. Н. Сухова. Серия «Школьная библиотека». ― М., Детская литература. С. 300 ISBN 5-08-003848-9

- Сто одна поэтесса Серебряного века. Сост. М. Гаспаров. ― СПб., ДЕАН, 2000. С. 238 ISBN 5-93630-004-8

- Поэзия Серебряного века. 1880—1925. Сост. Е. Осетров, Е. Капустин. ― М., Художественная литература, 1991. С. 574 ISBN 5-280-01557-1

- Русская поэзия Серебряного века. 1890—1917. Антология. ― М., Наука, 1993. С. 782 ISBN 5-02-011490-1

- Поэзия Серебряного века в 2-х тт. ― М., Дрофа, Вече, 2002. С. 366 ISBN 5-7107-6682-8

- Лирика Серебряного века. Сост. С. Дмитренко. ― М., Олма-пресс, 2004. С. 653 ISBN 5-224-04795-1

- Поэзия Серебряного века. Стихотворения. Сост. П. Басинский. ― М., Эксмо, 2004. С. 478 5-699-07582-8

- Антология поэзии Серебряного века. Сост. Карен Джангаров

См. также

Примечания

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

- ↑ Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — С. 75—85.

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

Литература

- Багно В. Е. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. — СПб.: Гиперион, 2005. — 228 с.

- Барковская Н. В. Поэзия «серебряного века». — Екатеринбург: Уральский государственный педагогический институт, 1999. — 170 с.

- Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — 236 с.

- Воспоминания о серебряном веке / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. — М.: Республика, 1993. — 559 с.

- Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. — М.: Наш дом — L’Age d’Homme; Екатеринбург: У-Фактория, 2000. — 400 с.

- Серебряный век в России / Под ред. В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян. — М.: Радикс, 1993. — 340 с.

- Рыков, А.В. Сумерки Серебряного века. Политика и русский религиозный модернизм в романе Д.С. Мережковского «Наполеон»// Studia Culturae. 2016. Вып. 1 (27). C. 9-17 [1]

- Щербак Нина, Любовь поэтов серебряного века. Кумиры. Истории Великой любви. М. Астрель-СПб, 2012

Серебряный век русской поэзии — Википедия. Что такое Серебряный век русской поэзии

Сере́бряный век — образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX — началу XX века[1][2], данное по аналогии с золотым веком (первая треть XIX века). На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, поэты и критики Николай Оцуп, Владимир Маяковский[3].

Хронологические рамки

Вопрос о хронологических рамках этого явления остаётся спорным. Условно серебряный век датируется 1890-ми гг. — первым двадцатилетием XX в.[4][5] Если в определении начала Серебряного века исследователи достаточно единодушны — это явление рубежа 80-х — 90-х годов XIX века, то конец этого периода — вызывает споры. Одни исследователи полагают, что Серебряный век окончился с началом Гражданской войны. Другие полагают, что Серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва. Также, существует точка зрения, что концом Серебряного века можно считать рубеж 1920—1930-х годов, связанный с самоубийством Владимира Маяковского.

Литературные течения и объединения

Символизм

Новое литературное направление — символизм — явилось порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Кризис проявился в негативной оценке прогрессивных[источник не указан 450 дней] общественных идей, в пересмотре моральных ценностей, в утрате веры в силу научного сознания, в увлечении идеалистической философией. Русский символизм зарождался в годы крушения Народничества и широкого распространения пессимистических настроений. Все это обусловило тот факт, что литература Серебряного века ставит не злободневные социальные вопросы, а глобальные философские. Хронологические рамки русского символизма — 1890-е годы — 1910 год. На становление символизма в России повлияли две литературные традиции:

Символизм не был однородным. В нём выделялись школы и течения (например, «старшие» и «младшие» символисты).

«Старшие» символисты

К «старшим» символистам относятся:

«Старшие» символисты воспринимали символизм в эстетическом плане. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт — прежде всего творец сугубо личных и чисто художественных ценностей.

«Младшие» символисты

К «младшим» символистам относятся А. А. Блок, А. Белый, В. И. Иванов. «Младшие» символисты воспринимали символизм в философско-религиозном ключе. Для них символизм был философией, преломленной в поэтическом сознании.

Акмеизм

Акмеизм (адамизм) выделился из символизма[источник не указан 448 дней] и противостоял ему. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «искусства ради искусства»). Его становление связано с деятельностью поэтической группы «Цех поэтов». Основателями акмеизма были Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. К течению присоединились жена Гумилёва Анна Ахматова, а также Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич, Георгий Иванов и другие.

Футуризм

Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «Гилея». «Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эгофутуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), группы «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» в Москве, а также группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку.

Кубофутуризм

В России кубофутуристами называли себя «будетляне», члены поэтической группы «Гилея». Для них был характерен демонстративный отказ от эстетических идеалов прошлого, эпатаж, активное использование окказионализмов. В рамках кубофутуризма развилась «заумная поэзия». К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Эгофутуризм

Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Эгофутуризм был явлением кратковременным. Бо́льшая часть внимания критики и публики была перенесена на Игоря Северянина, который достаточно рано отстранился от коллективной политики эгофутуристов, а после революции полностью изменил стиль своей поэзии. Большинство эгофутуристов либо быстро изживали стиль и переходили в другие жанры, либо вскорости совершенно оставляли литературу. Помимо Северянина, к этому течению в разное время примыкали Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие.

Новокрестьянская поэзия

Понятие «крестьянская поэзия», вошедшее в историко-литературный обиход, объединяет поэтов условно и отражает только некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. Поэты, причисляемые к данному направлению, себя так не называли и не образовывали литературного объединения или направления с единой теоретической платформой. Однако всем «новокрестьянским» поэтам в той или иной мере были присущи обращения к теме деревенской России (вопреки России «железной»), связь с миром природы и устного народного творчества. Вместе с тем им были внятны и стилевые устремления «русского модерна».

Известнейшими новокрестьянскими поэтами периода Серебряного века были Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Клычков и Сергей Есенин.

Имажинизм

Имажинисты заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов: прямого и переносного[источник не указан 439 дней]. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм. Основатели имажинизма — Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. К имажинизму также примыкали Рюрик Ивнев и Николай Эрдман.

Авторы

Марина Цветаева

Анна Ахматова

Александр Блок

Иван Бунин

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Антологии и сборники

- Серебряный век: Поэзия. Сост Т. Бек. ― М., АСТ, 1998. С. 671 ISBN 5-7390-0346-6

- Поэты Серебряного века: Серебряный век русской поэзии XIX—XX вв. Сост. И. Мазнин ― М., Эксмо-Пресс, 2001. С. 381 ISBN 5-04-008528-1

- Серебряный век в 3-х тт. Сост. И. Гарин. ― М., Терра, 1999 ISBN 5-300-02612-3

- Поэты Серебряного века. Сост. Н. Сухова. Серия «Школьная библиотека». ― М., Детская литература. С. 300 ISBN 5-08-003848-9

- Сто одна поэтесса Серебряного века. Сост. М. Гаспаров. ― СПб., ДЕАН, 2000. С. 238 ISBN 5-93630-004-8

- Поэзия Серебряного века. 1880—1925. Сост. Е. Осетров, Е. Капустин. ― М., Художественная литература, 1991. С. 574 ISBN 5-280-01557-1

- Русская поэзия Серебряного века. 1890—1917. Антология. ― М., Наука, 1993. С. 782 ISBN 5-02-011490-1

- Поэзия Серебряного века в 2-х тт. ― М., Дрофа, Вече, 2002. С. 366 ISBN 5-7107-6682-8

- Лирика Серебряного века. Сост. С. Дмитренко. ― М., Олма-пресс, 2004. С. 653 ISBN 5-224-04795-1

- Поэзия Серебряного века. Стихотворения. Сост. П. Басинский. ― М., Эксмо, 2004. С. 478 5-699-07582-8

- Антология поэзии Серебряного века. Сост. Карен Джангаров

См. также

Примечания

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

- ↑ Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — С. 75—85.

- ↑ Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и состав. А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 966—971.

- ↑ «Серебряный век» // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. А. П. Горкина. — М.: Росмэн, 2006.

Литература

- Багно В. Е. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. — СПб.: Гиперион, 2005. — 228 с.

- Барковская Н. В. Поэзия «серебряного века». — Екатеринбург: Уральский государственный педагогический институт, 1999. — 170 с.

- Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социо-культурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX—XX веков. — М.: Логос, 2005. — 236 с.

- Воспоминания о серебряном веке / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. — М.: Республика, 1993. — 559 с.

- Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. — М.: Наш дом — L’Age d’Homme; Екатеринбург: У-Фактория, 2000. — 400 с.

- Серебряный век в России / Под ред. В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян. — М.: Радикс, 1993. — 340 с.

- Рыков, А.В. Сумерки Серебряного века. Политика и русский религиозный модернизм в романе Д.С. Мережковского «Наполеон»// Studia Culturae. 2016. Вып. 1 (27). C. 9-17 [1]

- Щербак Нина, Любовь поэтов серебряного века. Кумиры. Истории Великой любви. М. Астрель-СПб, 2012

Серебряный век русской поэзии

«Серебряный век русской поэзии»

Тип урока: вводное занятие

Форма проведения: литературное кафе

Цели:

Дать учащимся представление о тенденциях русской литературы на рубеже 19-20 веков, познакомить с понятием «серебряного века», модернизма, основными направлениями модернизма и их художественными особенностями, расширить представление учащихся о творчестве А.Блока, А.Ахматовой, С.Есенина, В.Маяковского.

Развивать у учащихся навыки работы с текстом лирического произведения, умение сравнивать, обобщать, внимание к психологизму, художественной детали произведения, устную речь учащихся, их словарный запас.

Воспитывать у учащихся интерес к культуре своей страны, эмоциональную отзывчивость на поэтическое слово, картину, чувство, выраженное в стихотворении.

Оборудование:

афиша,

вывеска с названием кафе,

скатерти,

цветы,

репродукции картин художников-модернистов,

плакаты с высказываниями модернистов,

портреты поэтов,

задания для групп,

опорные конспекты.

Ход урока

Перед началом урока учащиеся распределяются на 4 условные группы.

Слайд 1

I. Орг.момент.

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы обратимся к серебряному веку русской поэзии. Запишите тему сегодняшнего урока в опорный конспект. Приложение 1

II. Актуализация новой темы.

Слово учителя.

Ребята, вспомните, имена каких поэтов вам уже знакомы?

Время, когда творил Пушкин (важный период в русской литературе), называлось золотым веком русской поэзии, но была в русской литературе и другая эпоха, когда на рубеже 19 и 20 веков всего лишь за 2 десятилетия русская поэзия дала миру таких поэтов, которыми бы гордилась любая страна, когда поэзия превратилась в огромную поэтическую вселенную. (Слайды 2-14) И это время получило название серебряный век русской поэзии.

Понятие «серебряный век» появилось позже, а современники использовали термин — «модернизм«. (От франц. модерн — новый, современный), термин точно передавал заложенную в литературе серебряного века идею создания новой литературы по отношению к литературе классической. (Слайды 15-16)

Модернисты были ослеплены «сумасшедшей мечтой быть в жизни только художниками», это были молодые, талантливые люди, посвятившие себя искусству. С каким жаром они спорили о том, какой должна быть новая поэзия. А происходили эти споры в актовом зале Политехнического музея, в кабаре, в кафе. Вот и мы с вами побываем в «Кафе поэтов» и откроем для себя поэзию серебряного века, познакомимся с основными направлениями модернизма и их художественными особенностями. (Слайд 17)

Ребята, ваша задача дополнить недостающие фразы в опорных конспектах.

А) Символизм — литературно-художественное направление, считавшее целью искусства постижение мира через символы. Ключевым понятием является символ — многозначное иносказание. (Условное изображение чего-либо) (Слайд 18)

Пример символа: голубь, дерево, свет, дорога.

Символисты приучили публику глубже воспринимать поэзию, освежили поэтический язык, обогатив музыкальность стиха.

Поль Верлен, французский символист утверждал: «Музыка превыше всего», и символисты использовали звукопись для создания своих символов. (Слайд 19)

Полночной порою в болотной глуши

Чуть слышно бесшумно шуршат камыши. (Какие звуки передают шуршание камыша?)

Много ярких имен дал символизм. Попробуйте отгадать одно из них. (Слайд 20)

***

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века —

Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,

И повторится все, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

1912 г.

Какие образы-символы вы увидели?

Какие ассоциации у вас возникли?

Какие звуки создают настроение стиха?

Б) Акмеизм от греч. Акме — цвет, цветущая сила, вершина чего-либо) — литературное направление, сплотившее больших русских поэтов, прежде всего Н.Гумилева, О.Мандельштама, А.Ахматову. Он был связан с символизмом, но противостоял его крайностям, акмеисты пытались заново открыть ценность человеческой жизни, ценность простого предметного мира. Они выработали тонкие способы передачи внутреннего мира лирического героя через значимый жест, движение, деталь.

Они воспевали прекрасную ясность, любовь и красоту. (Слайд 21)

Бесконечно любящая Пушкина, Ахматова провела свое детство и юность в Царском Селе, где все, казалось, было пропитано поэзией. (Слайд 22)

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Смуглый отрок бродил по аллеям,

У озерных грустил берегов,

И столетие мы лелеем

Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко

Устилают низкие пни…

Здесь лежала его треуголка

И растрепанный том Парни.

1911

Кому посвящено это стихотворение?

Какие детали свидетельствуют о любви Ахматовой к Пушкину?

А теперь сравним, чем отличаются символизм и акмеизм, что было главным для каждого направления? (обратиться к конспекту)

В) Имажинизм — течение в русской литературе. Имажинисты пропагандировали победу образа (имажа) над смыслом. «Но мы нашли способ оживить мертвые слова, заключая их в яркие поэтические образы». (Слайд 23)

Стихи следующего поэта имели отношение к имажинизму. Хотя нам он известен прежде всего своими задушевными, необычайно прекрасными, мелодичными стихотворениями, проникнутыми глубоким, беззаветным чувством любви к родине. (Слайд 24)

* * *

О красном вечере задумалась дорога,

Кусты рябин туманней глубины.

Изба-старуха челюстью порога

Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко

Крадется мглой к овсяному двору;

Сквозь синь стекла желтоволосый отрок

Лучит глаза на галочью игру.

1916

Какие образы-имажи помогают представить родную поэту деревню?

Какие изобразительно-выразительные средства создают эти образы?

РАЗМИНКА

Устали? Давайте отдохнем, порисуем. Нарисуем-ка лицо. Но поскольку мы с вами в литературном кафе — нарисуем лицо звуками, словами.

А поможет нам стихотворение одно замечательного поэта серебряного века. Поэт предлагает «слышать» портрет, т.е. соединить зрительное и звуковое восприятие облика.

Приготовились, начинаем:

Бобэоби пелись губы,

Вээоми пелись взоры,

Пuээо пелись брови,

Лuэээй — пелся облик,

гзu-гзu-гзэо пелась цепь.

Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. (Слайды 25-26)

Это удивительное стихотворение написано Велимиром Хлебниковым. (Слайд 27)

Он открывает нам еще одно направление серебряного века: футуризм.

Уже в самом названии этого направления заключено стремление к будущему (от лат. Будущее)

Г) Футуризм — передовое направление в европейском искусстве начала века. В своем манифесте «Пощечина общественному вкусу» футуристы провозгласили отказ от старой культуры, поиски новой формы выразительности: слово-новшество, звукоподражания, приемы плаката, лозунга, графический стих, поиски новых ритмов, пауз, новых жанровых форм и многое другое. (Слайд 28)

Вот вам один из примеров: (Слайд 29)

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

1913

Кто автор этого стихотворения?

Как вы определили, что это Маяковский? (стихотворение-вызов, новые образы-метафоры)

3. Итак, ребята, мы познакомились с 4 направлениями Серебряного века. Прослушав меня, вы должны были заполнить конспект. Проверьте правильность ответов. (Слайд 30)

Ребята, поднимите руки, кто все правильно сделал, а те, кто ошибся, исправьте недочёты.

III. Организация групповой работы. (Слайд 31)

А теперь я предлагаю продолжить нашу дискуссию и доказать следующими примерами, что каждое из направлений внесло много интересного в русскую поэзию. Вам предлагается стихотворение одного из авторов, проанализировав которое, вы должны будете определить, к какому направлению модернизма относится, кто его автор, какая картина лучше всего иллюстрирует ваше стихотворение, подтвердить свой ответ доказательствами. Приложение 2

(На доске представлены названия 4-х направлений модернизма, портреты поэтов, репродукции картин). Приложение 3, Рисунки 1-8

IV. Представление ответов учащихся. (Слайды 32-35)

V. А теперь оцените работу друг друга в группе. Приложение 4

VI. Заключение. Слово учителя.

Мысленно охватывая безбрежное море поэзии «серебряного века», нельзя не восхититься ее поразительным многообразием и богатством. Гуманные идеалы, воплощенные в их произведениях, будут всегда находить отклик в сердцах читателей.

VII. Рефлексия.

А вам, ребята, близки стихи поэтов серебряного века?

Какие из них нашли в вашем сердце отклик?

Стихами какого поэта вы бы выразили любовь к родному краю, матери, близкому человеку.

6. Домашнее задание. Я предлагаю написать письмо запомнившемуся поэту и выразить свое мнение о его творчестве, задать интересующие вас вопросы, поделиться своими поэтическими открытиями, чувствами. (Слайд 36)

Я искренне вам завидую, ребята, потому что вам еще предстоит открыть сокровищницу серебряного века и уже не расставаться с ней никогда.

Серебряный век русской литературы

Символизм — первое и самое значительное из модернистских течений в России. По времени формирования и по особенностям мировоззренческой позиции в русском символизме принято выделять два основных этапа. Поэтов, дебютировавших в 1890-е годы, называют «старшими символистами» (В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Ф. Сологуб и др.). В 1900-е годы в символизм влились новые силы, существенно обновившие облик течения (А. Блок, А. Белый, В. Иванов и др.). Принятое обозначение «второй волны» символизма — «младосимволизм». «Старших» и «младших» символистов разделял не столько возраст, сколько разница мироощущений и направленность творчества.Философия и эстетика символизма складывалась под влиянием различных учений — от взглядов античного философа Платона до современных символистам философских систем В. Соловьева, Ф. Ницше, А. Бергсона. Традиционной идее познания мира в искусстве символисты противопоставили идею конструирования мира в процессе творчества. Творчество в понимании символистов — подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, доступное лишь художнику-творцу. Более того, рационально передать созерцаемые «тайны» невозможно. По словам крупнейшего среди символистов теоретика Вяч. Иванова, поэзия есть «тайнопись неизреченного». От художника требуется не только сверхрациональная чуткость, но тончайшее владение искусством намека: ценность стихотворной речи — в «недосказанности», «утаенности смысла». Главным средством передать созерцаемые тайные смыслы и призван был символ.

Категория музыки — вторая по значимости (после символа) в эстетике и поэтической практике нового течения. Это понятие использовалось символистами в двух разных аспектах — общемировоззренческом и техническом. В первом, общефилософском значении, музыка для них — не звуковая ритмически организованная последовательность, а универсальная метафизическая энергия, первооснова всякого творчества. Во втором, техническом значении, музыка значима для символистов как пронизанная звуковыми и ритмическими сочетаниями словесная фактура стиха, т. е. как максимальное использование музыкальных композиционных принципов в поэзии. Стихотворения символистов порой строятся как завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и перекличек.

Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий. Символиcты придали поэтическому слову неведомую прежде подвижность и многозначность, научили р

: Литература :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

С концом XIX века завершился «золотой век» русской литературы, уступив место переломному этапу, который впоследствии вошел в историю под красивым названием Серебряный век. Он породил большой перелет русской культуры и одновременно стал началом ее трагического падения. Начало Серебряного века принято относить к 1890-м годам, освещенным стихами Валерия Брюсова, Иннокентия Анненского, Константина Бальмонта и других ярких поэтов.

Понятие «Серебряный век» довольно условно и заключает в себе явление весьма противоречивой формы и неровности. Впервые этот термин был предложен известным философом Николаем Бердяевым, но в литературе он вошел в обиход лишь в 1960-е годы.

Расцвет Серебряного века пришелся на 1915 год, время его наивысшего подъема и его конца.

Константин Бальмонт Социально-политическая среда той эпохи характеризовалась глубоким кризисом власти, неспокойной и бурной атмосферой в стране, требующей радикальных изменений.Наверное, поэтому пути искусства и политики пересеклись. Подобно тому, как общество напряженно искало пути к новому социальному порядку, писатели и поэты стремились овладеть новыми художественными формами и способами выражения и выдвигали смелые новаторские идеи. Реалистичное изображение жизни больше не удовлетворяло авторов, и их спор с классиками 19 века породил новые литературные движения, такие как символизм, акмеизм и футуризм. Они предлагали различные способы восприятия бытия, но каждый из них отличался необычными поэтическими мелодиями, оригинальным выражением чувств и переживаний лирического персонажа и стремлением к будущему.

Одним из первых литературных течений был символизм, объединявший самых разных поэтов, таких как Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый и другие. Теоретики символизма утверждали, что художник должен был создавать новое искусство с помощью символических образов, которые помогли бы выразить чувства, ощущения и мысли поэта более тонким и общим образом. Более того, истина и откровение могут возникнуть внутри художника не как продукт мышления, а в момент творческого экстаза, дарованного свыше.Поэты-символисты были унесены к вершинам мечты и подняли глобальные вопросы о спасении человечества, возвращении веры в Бога, достижении гармонии путем слияния с Душой Мира, Вечной Женственности, Красоты и Любви.

Валерий Брюсов Признанным мастером символизма является Валерий Брюсов, воплотивший в своих стихах не только формальные новаторские достижения этой школы, но и ее идеи.

Символическим поэтам удалось выразить свою эпоху во всей ее неустойчивости, колебаниям и переходности.

Подобно тому, как отрицание реализма породило символизм, новое литературное движение — акмеизм — возникло из противоречия с символизмом. Он отвергал склонность символистов к неизвестному, а также их концентрацию на сфере единой души.

Николай Гумилев Акмеизм, по словам поэта Николая Гумилева, не должен был стремиться к неизведанному, а вместо этого обращаться к вещам, которые можно было воспринять, то есть к реальности, и пытаться полностью охватить разнообразие мира.При таком подходе поэт-акмеист, в отличие от символистов, обнаруживал, что участвует в мировых ритмах, одновременно оценивая описываемые явления. На самом деле, пытаясь разобраться в теоретической основе акмеизма, можно встретить очевидные противоречия и непоследовательность. Сегодня об акмеизме вспоминают только благодаря именам выдающихся поэтов, таких как Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам.

Велимир Хлебников Для акмеизма было характерно полное политическое безразличие и пренебрежение злободневными проблемами дня.Возможно, это было причиной того, что он уступил место футуризму, который отличался революционным бунтом и противостоянием буржуазному обществу, его морали и эстетике, а также общей системе социальных связей и отношений. Недаром появился первый сборник стихов футуристов под названием «Пощечина общественному вкусу». Манифест русского футуризма, он был составлен Велимиром Хлебниковым, Александром Крученых, Владимиром Маяковским и Давидом Бурлюком в 1910 году. Раннее творчество Владимира Маяковского было тесно связано с футуризмом.

В союзе поэзии и борьбы поэты-футуристы, такие как Маяковский, Велимир Хлебников, Василий Каменский и др., Различали особое духовное состояние эпохи и пытались найти новые ритмы и образы для поэтического воплощения бурной революционной жизни.

Марина Цветаева Конец Серебряного века, пришедшийся на конец 1920-х годов, когда литературная деятельность, независимая от Советского государства, умирала, ознаменовался публикацией книг Софьи Парнок Полуголосый (1928) и Форель ломает Лед (1929) Михаила Кузьмина.

Различны были нелегкие судьбы замечательных поэтов Серебряного века. Кто-то не выдержал жизни на новой родине и был вынужден бежать, другие, как Николай Гумилев, были невинно казнены, кто-то, как Анна Ахматова, остался на родной земле и пережил все ее печали, а кто-то, как Владимир Маяковский или Марина Цветаева добровольно покинули сцену. Так или иначе, все они внесли свой вклад в настоящее чудо, создав Серебряный век русской поэзии.

Источники :

Костер.ru

silver-century.narod.ru

Русская Вики

Красота Серебряного века русской культуры

Серебряный век России был возрождением Золотого века русской литературы, вышедшего за рамки письменного слова и затронувшего все части русской культуры. Серебряный век переместился в сферу «театра, музыки, балета, живописи и скульптуры и, по сути, во все формы творческого самовыражения».

Вместо того, чтобы быть подавленным и похороненным, культура России нашла еще один шанс продвинуться вперед и показать миру, какие сокровища существуют в стране.

Literature Explosion

Письменное слово всегда было широко используемым средством общения и выражения. Это было не менее верно в период русского Серебряного века культуры. Именно в этот период расцвели многие известные миру авторы.

Иван Тургенев написал шесть романов, в которых он затронул тему преобразования России. Он выступал за постепенное изменение к лучшим временам вместо кровавого стиля революции. Он взял ярких персонажей и высказал народу свое мнение о том, как это можно преобразовать плавным и успешным образом.

Достоевский

Федор Достоевский написал четыре романа, которые известны во всем мире: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Достоевский нырнул в душу человека, особенно душу русского. Он исследовал многие грани человека и конфликты, с которыми он сталкивался ежедневно, включая «взрывоопасный конфликт между свободой и необходимостью, побуждением и ограничениями, верой и отчаянием, добром и злом». Он опередил свое время и исследовал темы, которыми многие не занимались до двадцатого века.

Толстой

Лев Толстой внес свой вклад в создание русского Серебряного века культуры, оказав влияние на народ за пределами своих произведений. Его знаменитые романы «Война и мир» и «Анна Каренина» подробно рассматривают жизнь русских людей во время наполеоновских войн и жизнь высших слоев общества, жаждущих любви среди коррупции и давления. Именно через его произведения читатель заглянул за пределы физической жизни человека и заглянул в его душу.

Поэзия

Серебряный век России вышел за рамки стандартной прозы и породил новый век поэзии.Одной известной поэтессой того времени была Анна Ахматова, создававшая произведения искусства на бумаге всего несколькими словами. Примером может служить ее стихотворение «Похвальное слово в канун весны».

Снежная буря в сосновых рощах утихла,

Но, подвыпивший без всяких вин,

— Офелия над своими водами —

Белая тишина нам пела всю ночь.

А тот, кто казался еще не ясным,

Был тогда занят этим молчанием,

И ушел, милостиво остался здесь

Со мной до скончания веков.

Поэзия взорвалась в России, где писатель смог найти новый способ самовыражения в романтическом, политическом и философском плане. Поскольку перемены в России побудили одних радоваться, другие увидели в этом смерть одной России, о чем свидетельствуют их писания. Страх и отчаяние перед переменами нашли отражение в письменном слове.

Только часть искусства

Литература была лишь частью Серебряного века. Искусство обрело голос, которого не видели веками.Художники стали рассматривать обычных людей и влияние общества на них, включая «такие темы, как эксплуатация бедных, пьяное духовенство и жестокая полиция». Такие художники, как Василий Верещягин, были свидетелями реальности войны и общались в своих картинах, где слов никогда не хватало, чтобы объяснить ужасы, которые человечество причинило другим.

Художники и музыканты

Наряду со многими другими художниками Верещягин использовал свои работы для раскопок и в основном были «интроспективными и психологическими… лиричными и красивыми, богатыми светом и фактурой».”

Музыка развивалась и стала отражением современного русского человека. Он мог пересекать социальные границы, экономические границы и даже политические границы. Чайковский, Модест Мусоргский и многие другие заимствовали у Запада и создали песни, которые простирались от народных баллад до театральных пьес, которые все еще знакомы миру сегодня. Романтика и жизнь изображались через мелодичное звучание музыки и охватывали всех, а не только богатых или грамотных.

Поскольку мир музыки и поэзии изменился, Серебряный век неизбежно добрался до театра.Балет России родился и стал одним из самых красивых средств самовыражения за это время. В него вошли музыканты, композиторы, художники, скульпторы, танцоры и хореографы. Он объединил большинство представителей искусства для знакомства с новым миром русской культуры. Театр воспользовался этим как возможностью изучить новые методы, новые техники и создать новые роли как для мужчин, так и для женщин.

Образование

С наступлением Серебряного века русской культуры произошло развитие не только в искусстве.Образование стало сильнее и доступнее. Ученые начали смотреть на Запад и на то, что он может сделать, чтобы внести свой вклад в мир знаний и в будущее. Биология, химия и даже психология были сильны. Теории электричества, отзывчивости и математики до сих пор используются и изучаются в образовательных системах по всему миру. Многие российские ученые и математики работали с известными мужчинами и женщинами, такими как Пастер, и помогали развивать зоологию, биологию, физику, химию, математику, социологию, физиологию и психологию, и это лишь некоторые области.По мере того как образовательная система в России росла и охватывала больше слоев общества, включая женщин, Серебряный век рос и процветал.

Серебряный век русской культуры был шансом для новой России возникнуть из руин старой и дать миру больше русского народа, чем он получил в прошлые годы. Это была возможность выразить свое мнение и свою душу посредством письма, танцев, музыки и искусства. По мере того как нация распространяла свое образование на людей, нация выросла на культурном уровне, чтобы конкурировать со многими на Западе и даже затмить.

Библиография:

Ахматова, Анна. «Похвальное слово в канун весны». Сделка Евгений Бонвер. Страница любителей поэзии, по состоянию на 10 марта 2012 г., http://www.poetryloverspage.com/yevgeny/akhmatova /eulogy_of_springs_eve.html.

Верещягин, Василий. Blowing from Guns in British India, 1880. http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/313/, по состоянию на 11 марта 2012 г.,

Рязановский, Нохолас В. и Марк Д. Стейнберг. История России. Нью-Йорк: Оксфорд, 2011.

. ,определение серебряного века русской поэзии и синонимы серебряного века русской поэзии (английский)

Серебряный век — термин, традиционно применяемый российскими филологами к первым двум десятилетиям ХХ века. Это был исключительно творческий период в истории русской поэзии, равный Золотому веку столетием ранее. Термин Серебряный век был впервые предложен философом Николаем Бердяевым, но это стало общепринятым в литературе только в 1960-х годах.В западном мире несколько более популярны другие термины, в том числе Fin de siècle и Belle Époque .

Хотя можно сказать, что Серебряный век действительно начался с появления «Стихов прекрасной даме» Александра Блока, некоторые исследователи расширили его хронологические рамки, включив в него произведения 1890-х годов, начиная с манифеста Николая Минского «Со светом». совести »(1890), трактат Дмитрия Мережковского« О причинах упадка современной русской литературы »(1893) и альманах Валерия Брюсова« Русские символисты »(1894).

Начало 20 века было периодом социальных и культурных потрясений и поисков. Реалистичное изображение жизни больше не удовлетворяло авторов, и их спор с классиками XIX века породил множество новых литературных течений.

Хотя в Серебряном веке доминировали художественные направления русского символизма, акмеизма и русского футуризма, процветали многие другие поэтические школы, такие как Мистический анархизм . Были также такие поэты, как Иван Бунин и Марина Цветаева, которые отказались присоединиться к какому-либо из этих движений.Александр Блок стал ведущим поэтом, уважаемым практически всеми. В этот период началась поэтическая карьера Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама, охватывающих многие десятилетия.

Серебряный век закончился после Гражданской войны в России. Смерть Блока и казнь Николая Гумилева в 1921 году, а также появление очень влиятельной коллекции Пастернака Моя сестра — жизнь (1922) ознаменовали конец эпохи. Серебряный век был золотой эпохой, по которой ностальгически оглядывались эмигрантские поэты во главе с Георгием Ивановым в Париже и Владиславом Ходасевичем в Берлине.

См. Также

Список литературы

Внешние ссылки

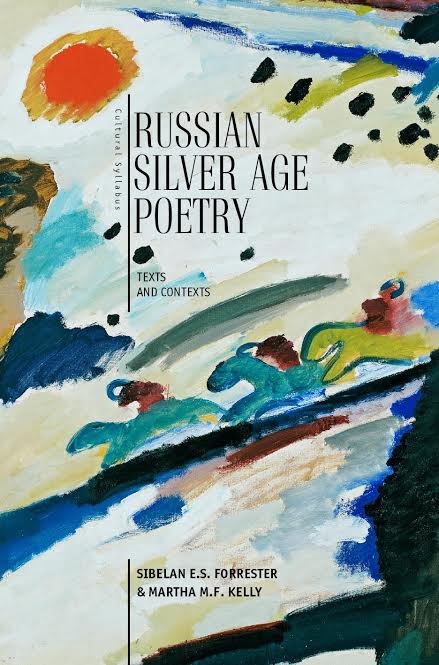

,текстов и контекстов — Academic Studies Press

телега 0 Войти в систему Мой счет книги Журналы Серии ASP открытый Ресурсы назад Рекомендуемые Просмотр по автору Просмотр по сериям Поиск по теме Издательство Университета Туро Книги Вишневого сада Заголовки открытого доступа Современная западная русистика назад О ASP Open Открытые объявления ASP вместилище назад Авторам Около контакт распределение Экзаменационные копии Просмотреть копии права доступа Блог Календарь Партнерские отношения Войти в систему Мой счет телега 0 книги Рекомендуемые Просмотр по автору Просмотр по сериям Поиск по теме Издательство Университета Туро Книги Вишневого сада Заголовки открытого доступа Современная западная русистика JournalsSeries ASP открытый О ASP Open Открытые объявления ASP вместилище Ресурсы Авторам Около контакт распределение Экзаменационные копии Просмотреть копии права доступа Блог Календарь Партнерские отношения Культурная программа Поэзия русского серебряного века: тексты и контексты ПредыдущаяПоздне- и постсоветская русская литература: чтец, книга вторая (Оттепель и застой) ДалееПоздняя и постсоветская русская литература: чтец, книга I (Перестройка и постсоветский период)

.

.