Океаническая кора — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

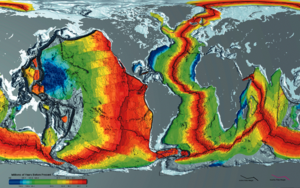

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 июня 2018; проверки требуют 7 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 июня 2018; проверки требуют 7 правок. Возраст океанической коры. Красным показаны самые молодые участки, синим — наиболее древние

Возраст океанической коры. Красным показаны самые молодые участки, синим — наиболее древниеОкеани́ческая кора́ — тип земной коры, распространённый в океанах. От континентов кора океанов отличается меньшей мощностью (толщиной) и базальтовым составом. Она образуется в срединно-океанических хребтах и поглощается в зонах субдукции. Древние фрагменты океанической коры, сохранившиеся в складчатых сооружениях на континентах, называются офиолитами. В срединно-океанических хребтах происходит интенсивное гидротермальное изменение океанической коры, в результате которого из неё выносятся легкорастворимые элементы.

Ежегодно в срединно-океанических хребтах формируется 3,4 км² океанической коры объёмом 24 км³ и массой 7×1010 тонн магматических пород. Средняя плотность океанической коры около 3,3 г/см³. Масса океанической коры оценивается в 5,9×1018 тонн (0,1 % от общей массы Земли, или 21 % от общей массы коры). Таким образом, среднее время обновления океанической коры составляет менее 100 млн лет; самая древняя океаническая кора, находящаяся в ложе океана, сохранилась в котловине Пигафе́тта в Тихом океане и имеет юрский возраст (156 млн лет).

Океаническая кора состоит преимущественно из базальтов и, поглощаясь в зонах субдукции, превращается в высокометаморфизованные породы — эклогиты. Эклогиты имеют плотность больше, чем самые распространенные мантийные породы — перидотиты, и погружаются в глубину. Они задерживаются на границе между верхней и нижней мантией, на глубине порядка 660 километров, а затем проникают и в нижнюю мантию. Согласно некоторым оценкам, эклогиты, прежде слагавшие океаническую кору, ныне составляют около 7 % массы мантии.

Относительно небольшие фрагменты древней океанической коры могут исключаться из спрединго-субдукционного круговорота в закрытых бассейнах, замкнутых в результате коллизии континентов. Примером такого участка может быть северная часть впадины Каспийского моря, фундамент которой, по мнению некоторых исследователей, сложен океанической корой девонского возраста.

Океаническая кора может заползать поверх континентальной коры, в результате обдукции. Так формируются самые крупные офиолитовые комплексы типа офиолитового комплекса Семаил.

Стандартная океаническая кора имеет толщину 7 км, и строго закономерное строение. Сверху вниз она сложена следующими комплексами:

- осадочные породы, представленные глубоководными океаническими осадками.

- базальтовые покровы, излившиеся под водой.

- дайковый комплекс, состоит из вложенных друг в друга базальтовых даек.

- слой основных расслоённых интрузий

В подошве океанической коры обычно залегают дуниты и перидотиты. Эти породы могут образоваться как в результате кристаллизации расплавов, так и быть первичными мантийными породами. Их можно различить по ориентировке зерен в породе. В породах, прошедших магматическую стадию, кристаллы ориентированы произвольно. В мантийных породах, претерпевших течение в конвективных ячейках, зерна ориентированы в соответствии со своими реологическими свойствами.

Слой расслоенных интрузий образуется в срединно-океаническом хребте, в магматических камерах, расположенных на глубине 2—4 км. Эти массивы вложены друг в друга.

Океаническая кора может иметь повышенную мощность в районах плюмового магматизма. В таких местах расположены океанические острова и океанические плато.

Мощность материковой земной коры составляет… Основные особенности строения земной коры

Материки в свое время были сформированы из массивов земной коры, которая в той или иной степени выступает над уровнем воды в виде суши. Эти глыбы земной коры не один миллион лет раскалывались, сдвигались, части их сминались, чтобы предстать в том виде, которым известен нам сейчас.

Сегодня мы рассмотрим наибольшую и наименьшую мощность земной коры и особенности ее строения.

Немного о нашей планете

В начале формирования нашей планеты здесь действовали множественные вулканы, происходили постоянные столкновения с кометами. Лишь после того, как бомбардировки прекратились, раскаленная поверхность планеты застыла.

То есть ученые уверены, что изначально наша планета представляла собой бесплодную пустыню без воды и растительности. Откуда на ней взялось столько воды – до сих пор остается загадкой. Но не так давно под землей были обнаружены большие запасы воды, возможно, именно они и стали основой наших океанов.

Увы, все гипотезы о происхождении нашей планеты и ее составе являются скорее предположениями, чем фактами. Согласно утверждениям А. Вегенера, изначально Землю покрывал тонкий слой гранита, который в палеозойскую эру преобразовался в праматерик Пангею. В мезозойскую эру Пангея начала раскалываться на части, образовавшиеся материки постепенно отплывали друг от друга. Тихий океан, утверждает Вегенер, – это остаток первичного океана, а Атлантический и Индийский рассматриваются как вторичные.

Земная кора

Состав земной коры практически аналогичен составу планет нашей Солнечной системы – Венеры, Марса и др. Ведь основой для всех планет Солнечной системы послужили одни и те же вещества. А с недавних пор ученые уверены, что столкновение Земли с еще одной планетой, названной Теей, вызвало слияние двух небесных тел, а от отколовшегося осколка образовалась Луна. Это объясняет то, что минеральный состав Луны схож с составом нашей планеты. Ниже мы рассмотрим строение земной коры — карту ее слоев на суше и океане.

Кора составляет всего 1% от массы Земли. Преимущественно она состоит из кремния, железа, алюминия, кислорода, водорода, магния, кальция и натрия и еще 78 элементов. Предполагается, что в сравнении с мантией и ядром кора Земли – оболочка тонкая и хрупкая, состоящая преимущественно из легких веществ. Тяжелые же вещества, как считают геологи, спускаются к центру планеты, а самые тяжелые сосредоточены в ядре.

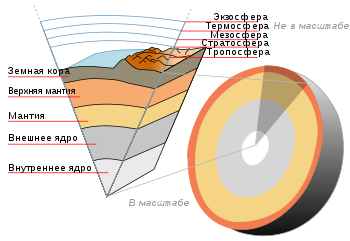

Строение земной коры и карта его слоев представлены на рисунке ниже.

Материковая земная кора

Кора Земли имеет 3 слоя, каждый из которых неровными пластами покрывает предыдущий. Большая часть ее поверхности – это континентальные и океанические равнины. Континенты также окружает шельф, который после обрывчатого изгиба переходит в континентальный склон (область подводной окраины материка).

Земная материковая кора делится на слои:

1. Осадочный.

2. Гранитный.

3. Базальтовый.

Осадочный слой покрывают осадочные, метаморфические и магматические горные породы. Мощность материковой земной коры составляет наименьший процент.

Типы материковой земной коры

Осадочные горные породы представляют собой скопления, среди которых находятся глина, карбонат, вулканогенные горные породы и другие твердые вещества. Это своеобразный осадок, который сформировался в результате тех или иных природных условий, которые раньше существовали на Земле. Он позволяет исследователям делать выводы по поводу истории нашей планеты.

Гранитный слой состоит из магматических и метаморфических горных пород, схожих с гранитом по своим свойствам. То есть не только гранит составляет второй слой земной коры, но вещества эти по составу очень с ним схожи и имеют примерно аналогичную прочность. Скорость его продольных волн достигает 5,5-6,5 км/с. Состоит он из гранитов, кристаллических сланцев, гнейсов и т. д.

Базальтовый слой слагается из веществ, по составу схожих с базальтами. Является более плотным в сравнении с гранитным слоем. Под базальтовым слоем протекает тягучая мантия из твердых веществ. Условно мантию от коры отделяет так называемая граница Мохоровичича, которая, по сути, разделяет слои различного химического состава. Характеризуется резким нарастанием скорости сейсмических волн.

То есть относительно тонкий слой земной коры является хрупкой преградой, отделяющей нас от раскаленной мантии. Толщина самой мантии составляет в среднем 3 000 км. Вместе с мантией движутся и тектонические плиты, которые, как часть литосферы, являются участком земной коры.

Ниже рассмотрим мощность материковой земной коры. Составляет она до 35 км.

Мощность материковой коры

Толщина земной коры варьируется от 30 до 70 км. И если под равнинами слой ее составляет всего 30-40 км, то под горными системами достигает 70 км. Под Гималаями толщина слоя доходит до 75 км.

Мощность материковой земной коры составляет от 5 до 80 км и напрямую зависит от ее возраста. Так, холодные древние платформы (Восточно-Европейская, Сибирская, Западно-Сибирская) имеют достаточно высокую мощность – 40-45 км.

При этом каждый из слоев имеет свою мощность и толщину, которая в разных областях материка может изменяться.

Мощность материковой земной коры составляет:

1. Осадочный слой – 10-15 км.

2. Гранитный слой – 5-15 км.

3. Базальтовый слой – 10-35 км.

Температура коры Земли

Температура повышается по мере углубления в нее. Считается, что температура ядра составляет до 5 000 С, однако эти цифры остаются условными, так как вид и состав его до сих пор не ясен ученым. По мере углубления в земную кору температура ее повышается каждые 100 м, однако ее цифры варьируются в зависимости от состава элементов и глубины. Океаническая земная кора имеет более высокую температуру.

Океаническая земная кора

Изначально, по предположениям ученых, Земля покрылась именно океаническим слоем коры, который несколько отличается по толщине и составу от материкового слоя. Океаническая кора, вероятно, возникла из верхнего дифференцированного слоя мантии, то есть по составу она очень близка к ней. Мощность земной коры океанического типа в 5 раз меньше, чем мощность материкового типа. При этом ее состав в глубоких и неглубоких районах морей и океанов друг от друга отличается несущественно.

Слои материковой коры

Мощность океанической земной коры составляют:

1. Слой океанической воды, толщина которого составляет 4 км.

2. Слой неплотных осадков. Мощность составляет 0,7 км.

3. Слой, сложенный из базальтов с карбонатными и кременистыми породами. Средняя мощность – 1,7 км. Он не выделяется резко и характеризуется уплотнением осадочного слоя. Этот вариант его строения называют субокеаническим.

4. Базальтовый слой, не отличающийся от континентальной коры. Мощность океанической земной коры составляет в этом слое 4,2 км.

Базальтовый слой океанической коры в зонах субдукции (зона, в которых один слой коры поглощает другой) превращается в эклогиты. Их плотность настолько высока, что они погружаются вглубь коры на глубину более 600 км, а затем опускаются в нижнюю мантию.

Учитывая, что наименьшая мощность земной коры наблюдается под океанами и составляет всего 5-10 км, ученые давно вынашивают идею начать бурение коры на глубине океанов, что позволило бы более подробно изучить внутреннее строение Земли. Однако слой океанической земной коры очень прочен, а исследования на глубине океана делают эту задачу еще более сложной.

Заключение

Земная кора, пожалуй, единственный слой, подробно изученный человечеством. А вот то, что находится под ней, до сих пор волнует геологов. Остается лишь надеяться, что однажды неизведанные глубины нашей Земли будут изучены.

Земная кора — Википедия

Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть литосферы[1]. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая находится под воздействием атмосферы.

Земная кора схожа по структуре с корой большинства планет земной группы, за исключением Меркурия. Кроме того, кора схожего типа есть на Луне и многих спутниках планет-гигантов. При этом Земля уникальна тем, что обладает корой двух типов: континентальной и океанической. Для земной коры характерны постоянные движения: горизонтальные и колебательные.

Большей частью кора состоит из базальтов. Масса земной коры оценивается в 2,8⋅1019 тонн (из них 21 % — океаническая кора и 79 % — континентальная). Кора составляет лишь 0,473 % общей массы Земли.

Ниже коры находится мантия, которая отличается составом и физическими свойствами — она более плотная, содержит в основном тугоплавкие элементы. Разделяет кору и мантию граница Мохоровичича, на которой происходит резкое увеличение скоростей сейсмических волн.

Океаническая кора состоит главным образом из базальтов. Согласно теории тектоники плит, она непрерывно образуется в срединно-океанических хребтах, расходится от них и поглощается в мантию в зонах субдукции. Поэтому океаническая кора относительно молодая, и самые древние её участки датируются поздней юрой.

Толщина океанической коры практически не меняется со временем, поскольку в основном она определяется количеством расплава, выделившегося из материала мантии в зонах срединно-океанических хребтов. До некоторой степени влияние оказывает толщина осадочного слоя на дне океанов. В разных географических областях толщина океанической коры колеблется в пределах 5—10 километров (9—12 километров вместе с водой)[1].

В рамках стратификации Земли по механическим свойствам, океаническая кора относится к океанической литосфере. Толщина океанической литосферы, в отличие от коры, зависит в основном от её возраста. В зонах срединно-океанических хребтов астеносфера подходит очень близко к поверхности, и литосферный слой практически полностью отсутствует. По мере удаления от зон срединно-океанических хребтов толщина литосферы сначала растёт пропорционально её возрасту, затем скорость роста снижается. В зонах субдукции толщина океанической литосферы достигает наибольших значений, составляя 130—140 километров.

Континентальная (материковая) кора имеет трёхслойное строение. Верхний слой представлен прерывистым покровом осадочных пород, который развит широко, но редко имеет большую мощность. Большая часть коры сложена под верхней корой — слоем, состоящим главным образом из гранитов и гнейсов, обладающих низкой плотностью и древней историей. Исследования показывают, что большая часть этих пород образовались очень давно, около 3 миллиардов лет назад. Ниже находится нижняя кора, состоящая из метаморфических пород — гранулитов и им подобных.

Состав континентальной коры[править | править код]

Земную кору составляет сравнительно небольшое число элементов. Около половины массы земной коры приходится на кислород, более 25 % — на кремний. Всего 18 элементов: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba — составляют 99,8 % массы земной коры (см. таблицу ниже).

Распространённость элементов[2][3]

| Элемент | Порядковый номер | Содержание, % массы | Молярная масса | Содержание, % кол-во в-ва |

|---|---|---|---|---|

| Кислород | 8 | 49,13 | 16 | 53,52 |

| Кремний | 14 | 26,0 | 28,1 | 16,13 |

| Алюминий | 13 | 7,45 | 27 | 4,81 |

| Железо | 26 | 4,2 | 55,8 | 1,31 |

| Кальций | 20 | 3,25 | 40,1 | 1,41 |

| Натрий | 11 | 2,4 | 23 | 1,82 |

| Калий | 19 | 2,35 | 39,1 | 1,05 |

| Магний | 12 | 2,35 | 34,3 | 1,19 |

| Водород | 1 | 1,00 | 1 | 17,43 |

| Титан | 22 | 0,61 | 47,9 | 0,222 |

| Углерод | 6 | 0,35 | 12 | 0,508 |

| Хлор | 17 | 0,2 | 35,5 | 0,098 |

| Фосфор | 15 | 0,125 | 31,0 | 0,070 |

| Сера | 16 | 0,1 | 32,1 | 0,054 |

| Марганец | 25 | 0,1 | 54,9 | 0,032 |

| Фтор | 9 | 0,08 | 19,0 | 0,073 |

| Барий | 56 | 0,05 | 137,3 | 0,006 |

| Азот | 7 | 14,0 | 0,050 | |

| Остальные | — | ~0,2 | — | — |

Определение состава верхней континентальной коры стало одной из первых задач, которую взялась решать молодая наука геохимия. Собственно из попыток решения этой задачи и появилась геохимия. Эта задача весьма сложна, поскольку земная кора состоит из множества пород разнообразного состава. Даже в пределах одного геологического тела состав пород может сильно варьировать. В разных районах могут быть распространены совершенно разные типы пород. В свете всего этого и возникла задача определения общего, среднего состава той части земной коры, что выходит на поверхность на континентах. С другой стороны, сразу же возник вопрос о содержательности этого термина.

Первая оценка состава верхней земной коры была сделана Франком Кларком. Кларк был сотрудником геологической службы США и занимался химическим анализом горных пород. После многих лет аналитических работ, он обобщил результаты анализов и рассчитал средний состав пород. Он предположил, что многие тысячи образцов, по сути, случайно отобранных, отражают средний состав земной коры (см. Кларки элементов). Эта работа Кларка вызвала фурор в научном сообществе. Она подверглась жёсткой критике, так как многие исследователи сравнивали такой способ с получением «средней температуры по больнице, включая морг». Другие исследователи считали, что этот метод подходит для такого разнородного объекта, каким является земная кора. Полученный Кларком состав земной коры был близок к граниту.

Следующую попытку определить средний состав земной коры предпринял Виктор Гольдшмидт. Он сделал предположение, что ледник, двигающийся по континентальной коре, соскребает все выходящие на поверхность породы, смешивает их. В результате породы, отлагающиеся в результате ледниковой эрозии, отражают состав средней континентальной коры. Гольдшмидт проанализировал состав ленточных глин, отлагавшихся в Балтийском море во время последнего оледенения. Их состав оказался удивительно близок к среднему составу, полученному Кларком. Совпадение оценок, полученных столь разными методами, стало сильным подтверждением геохимических методов.

Впоследствии определением состава континентальной коры занимались многие исследователи. Широкое научное признание получили оценки Виноградова, Ведеполя, Ронова и Ярошевского.

Некоторые новые попытки определения состава континентальной коры строятся на разделении её на части, сформированные в различных геодинамических обстановках.

Граница между верхней и нижней корой[править | править код]

Для изучения строения земной коры применяются косвенные геохимические и геофизические методы, но непосредственные данные можно получить в результате глубинного бурения. При проведении научного глубинного бурения часто ставится вопрос о природе границы между верхней (гранитной) и нижней (базальтовой) континентальной корой. Для изучения этого вопроса в СССР была пробурена Саатлинская скважина. В районе бурения наблюдалась гравитационная аномалия, которую связывали с выступом фундамента. Но бурение показало, что под скважиной находится интрузивный массив. При бурении Кольской сверхглубокой скважины граница Конрада также не была достигнута. В 2005 году в печати обсуждалась возможность проникновения к границе Мохоровичича и в верхнюю мантию с помощью самопогружающихся вольфрамовых капсул, обогреваемых теплом распадающихся радионуклидов[4].

- ↑ 1 2 Земная кора / Люстих Е. Н. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ Химия цемента и вяжущих веществ: Учеб. пособие / Н. А. Андреева; СПбГСУ. — СПб., 2011. — 67 с.

- ↑ Определитель минералов / Т. Б. Здорик; — М., 1978. — 325 с.

- ↑ M.I. Ojovan, F.G.F. Gibb, P.P. Poluektov, E.P. Emets. Probing of the interior layers of the Earth with self-sinking capsules. Atomic Energy, 99, No. 2, 556—562.

Мощность км материковой и океанической коры. Строение и типы земной коры. Строение материковой коры на разных площадях

Оболочка Земли включает земную кору и верхнюю часть мантии. Поверхность земной коры имеет большие неровности, главные из которых — выступы материков и их понижения — огромные океанические впадины. Существование и взаимное расположение материков и океанических впадин связано с различиями в строении земной коры.

Материковая земная кора . Она состоит из нескольких слоев. Верхний — слой осадочных горных пород. Мощность этого слоя до 10-15 км. Под ним залегает гранитный слой. Горные породы, которые его слагают, по своим физическим свойствам сходны с гранитом. Толщина этого слоя от 5 до 15 км. Под гранитным слоем располагается базальтовый слой, состоящий из базальта и горных пород, физические свойства которых напоминают базальт. Толщина этого слоя от 10 км до 35 км. Таким образом, общая толщина материковой земной коры достигает 30-70 км.

Океаническая земная кора . Она отличается от материковой коры тем, что не имеет гранитного слоя или он очень тонок, поэтому толщина океанической земной коры всего лишь 6-15 км.

Для определения химического состава земной коры доступны только ее верхние части — до глубины не более 15-20 км. 97,2% от всего состава земной коры приходится на: кислород — 49,13%, алюминий — 7,45%, кальций — 3,25%, кремний — 26%, железо — 4,2%, калий — 2,35%, магний — 2,35%, натрий — 2,24%.

На другие элементы таблицы Менделеева приходится от десятых до сотых долей процента.

Большинство ученых полагают, что сначала на нашей планете появилась кора океанического типа. Под влиянием процессов, происходивших внутри Земли, в земной коре образовались складки, то есть горные участки. Толщина коры увеличивалась. Так образовались выступы материков, то есть начала формироваться материковая земная кора.

В последние годы в связи с исследованиями земной коры океанического и материкового типа создана теория строения земной коры, которая основана на представлении о литосферных плитах. Теория в своем развитии опиралась на гипотезу дрейфа материков, созданную в начале XX века немецким ученым А.Вегенером.

Виды земной коры википедия

Поиск по сайту:

Океанские ущелья примитивны в композиции и на самом деле представляют собой верхний дифференцированный слой пальто, в котором преобладает тонкий слой пелагических осадков. В океанической коре обычно выделяются три слоя, из которых первый (верхний) осадок.

На дне осадочного слоя они часто представляют собой тонкие и неустойчивые металлические осадки с преобладанием оксидов железа.

Нижняя часть осадка обычно состоит из карбонатных отложений на глубинах менее 4-4,5 км. При более глубокой рециркуляции карбоната он обычно не осаждается из-за их микроскопического состава оболочек одноцепочечных организмов (фораминифер и коколитофарид) при давлениях выше 400-450 АТМ, немедленно растворенных в морской воде. По этой причине в морских бассейнах на глубинах более 4-4,5 км к верхней части осадочного слоя в основном состоят только некальчатые осадки — темно-красные глины и силикатный тепло.

Рядом с островной дугой и вулканическими островами часто встречаются чечевица и переплетение вулканических дамб и терригенного свалка вблизи дельты крупных рек в части осадочных слоев. В открытых океанах толщина слоя осадка возрастает от рифов центрального океана, где почти нет осадков на их периферийных участках.

Средняя толщина осадков низкая и, по данным А. П. Лисицына, она близка к 0,5 км, вблизи континентальных краев атлантического типа и в районах большой ректальной дельты, увеличивающейся до 10-12 км. Это связано с тем, что практически все терригенные материалы, которые приземляются из-за плавающих процессов седиментации, практически внедряются в прибрежных районах океанов и континентальных склонах континентов.

Другой, или базальтовый, слой океанической коры в верхней части состоит из базальтовых лав толлейской композиции (рис.

5). Под водой лава будет необычной формой гофрированных труб и подушек, поэтому эти подушки — лавы. Ниже расположены долеитовые наберецы, толеиты того же состава, первые представляют собой каналы подачи, для которых базальтовая магма в тектониче

Особенности строения земной коры под морями и океанами

Особенности строения земной коры под морями и океанами

Земная кора под морями и океанами неодинакова по своему строению и мощности. Нижней границей земной коры считают поверхность Мохоровичича. Она выделяется по резкому возрастанию скорости продольных сейсмических волн до 8 км/с и более. В пределах земной коры скорости продольных волн ниже этой величины. Ниже поверхности Мохоровичича располагается верхняя мантия Земли.

Выделяют несколько типов земной коры. Наиболее резкие различия отмечаются в строении земной коры материкового и океанического типов.

Земная кора материкового типа имеет среднюю мощность 35 км и состоит из 3-х слоев:

Осадочный слой. Мощность этого слоя может составлять от нескольких метров до 1-2 км. Скорость распространения упругих волн 5 км/с;

Гранитный слой является главным слоем этого типа земной коры. Плотность составляющего этот слой вещества равна 2,7 г/см³. Мощность – 15-17 км. Скорость распространения упругих волн около 6 км/с. Он состоит из гранитов, гнейсов, кварцитов и других плотных магматических и метаморфических пород кристаллического строения. Эти порода относятся по содержанию кремнекислоты (60%) к кислым породам;

Базальтовый слой. Этот слой имеет плотность 3 г/см³. Мощность – 17-20 км. Скорость распространения упругих волн 6,5-7,2 км/с. Слой состоит из базальтов, габбро. По содержанию кремнекислоты эти породы относятся к основным породам. В них содержится большое количество окислов различных металлов.

Земная кора океанического типа имеет следующее строение:

1 слой – слой океанической воды. Средняя толщина этого слоя равна 4 км. Скорость распространения упругих волн 1,5 км/с. Плотность – 1,03 г/см³;

2 слой – слой неуплотненных осадков, мощностью 0,7 км, со скоростью распространения упругих волн 2,5 км/с, средней плотностью 2,3 г/см³;

3 слой – так называемый «второй слой». Средняя мощность данного слоя равна 1,7 км. Скорость распространения упругих волн 5,1 км/с. Плотность – 2,55 г/см³;

4 слой – базальтовый слой. Этот слой не отличается от базальтового слоя, образующего нижнюю часть континентальной коры. Его средняя мощность составляет 4,2 км.

.

Таким образом, общая средняя мощность океанической земной коры, без слоя воды, составляет всего 6,6 км. Это примерно в 5 раз меньше мощности земной коры материкового типа.

Материковый тип земной коры в морях и океанах имеет довольно широкое распространение. Материковая кора слагает шельф, материковый склон и в значительной части материковое подножие. Ее нижняя граница проходит на глубинах порядка 2-3,5 км.

Дно на глубине более 3640 м уже сложено океанической земной корой. Ложу океана свойственен океанический тип земной коры. Большой сложностью отличается земная кора под переходными зонами.

В глубоководной части котловины окраинного моря кора по своему составу близка к океанической. Отличается от нее значительно большей мощностью базальтового и осадочного слоев. Особенно резко возрастает толщина осадочного слоя. «Второй слой» здесь обычно резко не выделяется, а происходит как бы постепенное уплотнение осадочного слоя с глубиной. Этот вариант строения земной коры называется субокеаническим.

Под островными дугами в одних случаях обнаруживается материковая земная кора, в других – субокеаническая, в третьих – субматериковая. Субматериковая земная кора отличается отсутствием резкой границы между гранитным и базальтовым слоями, а также общей сокращенной мощностью. Типичная материковая кора слагает Японские острова. Южная часть Курильской островной дуги сложена субматериковой земной корой. Малые Антильские и Мариинские острова сложены субокеанической земной корой.

Сложное строение имеет земная кора под глубоководными желобами. Глубоководный желоб представлен бортами и дном. Тот борт желоба, который одновременно является склоном островной дуги, характеризуется типом земной коры, которым сложен склон островной дуги. Противоположный борт сложен океанической корой. Дно желоба – субокеанической земной корой.

Определенный интерес представляет так же рельеф поверхности Мохоровичича в переходной зоне океана. Глубоководной котловине окраинного моря в переходной зоне соответствует выступ поверхности Мохоровичича. Затем в сторону океана следует депрессия поверхности, которая располагается и под островной дугой и под глубоководным желобом. Максимальный прогиб поверхности Мохоровичича приходится на океанический склон островной дуги. На островных дугах нередко встречается выход ультраосновных магматических пород. Это свидетельствует о том, что магматические процессы в переходных зонах генетически связаны с процессами, протекающими в мантии – с восходящими движениями глубинного вещества верхней мантии.

Таким образом, в пределах переходной зоны отмечается большая неоднородность, мозаичность земной коры. Эта мозаичность хорошо согласуется с резкой дифференциацией рельефа переходной зоны (глубоководная котловина окраинного моря, островная дуга, глубоководный желоб). В общей сложности тип коры под переходными зонами носит название геосинклинальный. Переходные зона – это современные геосинклинальные области.

Под срединно-океаническми хребтами земная кора очень специфична по своему строению. В земной коре этого типа выделяют:

довольно тонкий и непостоянный по простиранию слой рыхлых осадков, с мощностью от 0 и до нескольких километров;

«второй слой» с мощностью от нескольких сотен метров и до 2-3 км;

под «вторым» слоем залегают породы повышенной плотности. Скорость распространения упругих волн (7,2-7,8 км/с) в этих породах значительно больше, чем в базальтовом слое, но меньше, чем на границе Мохоровичича. Высказывается предположение, что под срединно-океаническими хребтами базальтовый слой частично замещают видоизмененные разуплотненные породы верхней мантии. Повышенная плотность данного слоя объясняется смешением материала базальтового слоя и верхней мантии. Мощное давление восходящих потоков вещества верхней мантии приводит к нарушению сплошной земной коры (разрывы). Вещество верхней мантии внедряется в вышележащие породы. Таким образом, происходит смешение материала верхней мантии и базальтового слоя.

Под срединно-океаническими хребтами земная кора не имеет четко выраженной границы. Такой тип коры носит название рифтогенального.

Таким образом, подводным окраинам материков свойственен материковый тип земной коры, переходным зонам – геосинклинальный, ложу океана – океанический, срединно-океаническим хребтам – рифтогенальный.