Использование устаревших слов в повседневной жизни

Нуруллаев Рубин Рафаэльевич

студент ФГБОУ ВПО Астраханского филиала Саратовской

государственной юридической академии

[email protected]

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный, по мнению автора, вопрос использования устаревших слов в повседневной жизни. В настоящее время, к сожалению, углубляется разрыв между прошлым и будущим. Нынешнее поколение школьников, студентов и их бабушки и дедушки пользуются разной разговорной речью. Также рассматривается проблема сохранения устаревших слов как историю, память о своей малой родине.

Abstract:

This article discusses the current, according to the author, the question of the use of obsolete words in everyday life. At the moment, unfortunately, it is deepening the gap between the past and the future. The current generation of pupils, students and their grandparents are different conversational speech.

Ключевые слова: архаизмы, историзмы, связь поколений.

Keywords: archaisms, historicism, telecommunication generations.

У каждого человека есть своя малая родина — то место, где мы родились, где жили наши предки, где наши корни. У одних это большой город, у других небольшое село, у третьих — маленькая деревенька. К сожалению, сейчас эти корни основательно забыты, а ведь это целый культурный «пласт» прошлых поколений. «Без знаний прошлого — нет настоящего». В последнее время, правда; начал пробуждаться интерес к прошлому. Но история неумолима. В наши дни исчезают мелкие населённые пункты, существовавшие порой по 300 — 400 лет. Гибнут документы, домашние архивы, устаревшие слова, у которых со временем появилось новое значение. Например: живот — сельскохозяйственное животное, живот — часть тела. Урок — порча, сглаз, урок в школе. И новое поколение знает их под новым значением.

Развитие языка как средства общения регулируется двумя противоборствующими тенденциями: дивергенцией (расхождением).

Конвергенцией (схождением). Эти тенденции тесно связаны друг с другом и каждом отдельном отрезке исторического развития языка уступают место друг другу в условиях общения. Проявляется это в том, что распад некогда единого языкового коллектива обуславливает языковую дивергенцию: новые языковые особенности, появляющиеся в речи одного из отделившихся племён, не распространяется на язык остальных отделившихся групп, а это ведёт к накоплению языковых различий между ними. Так образуются диалекты разновидности некогда единого языка.

Говор – мельчайшая единица диалектного – членения языка. Во всех говорах рассматривается языковый ландшафт. Говоры объединяются в наречия, более крупные территориальные единицы.

За длительный период изолированного развития может накопиться столько различий, что разные диалекты могут перерасти в разные языки. Напротив, в случае объединения племен неизбежно начинается интеграция диалектов, которая выражается в сглаживании языковых различий, распространении новых языковых особенностей на речь всех групп населения, вошедших в такое объединение. Из-за большой численности народностей слова приобрели разное значение.

Например:

- Беда — очень, беда — тяжело, трудно.

- Березник — берёзовый лес, березник — гриб подберёзовик.

- Ляпа — нерасторопный человек, ляпа — быстро уйти, ляпа- небольшая рыбка.

Слова нашей лексики по времени своего появления в языке могут быть самыми разными. Подавляющее большинство старых слов входят в активный словарный запас, употребляются нами часто и в силу их постоянного функционирования в речи старыми не осознаются (ср. праславянские по происхождению слова отец, белый, нести, когда, сам, дом, небо и т.

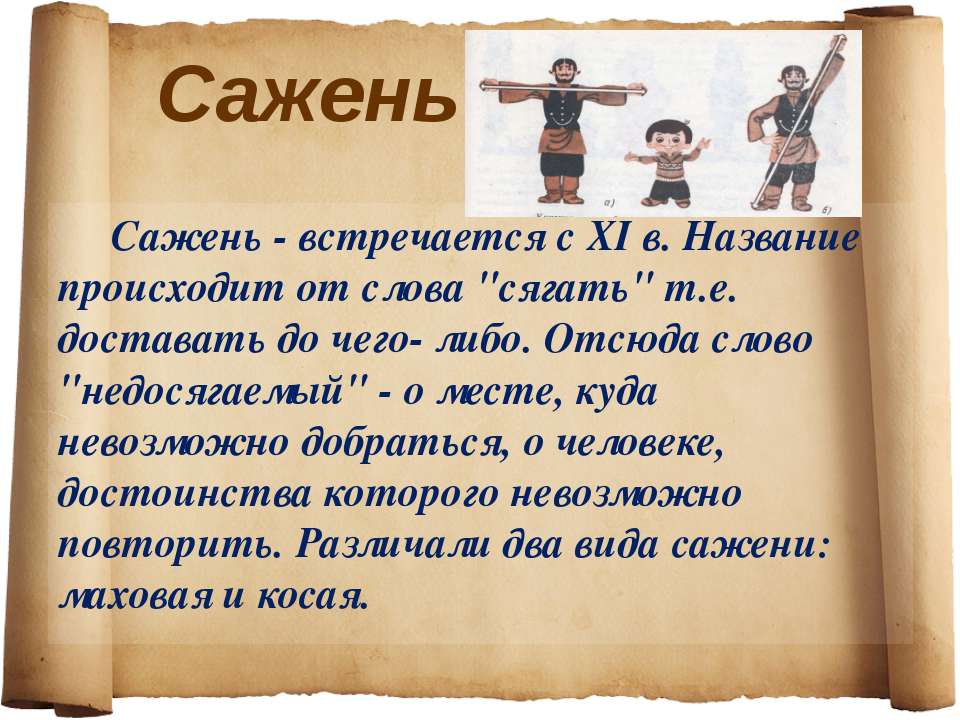

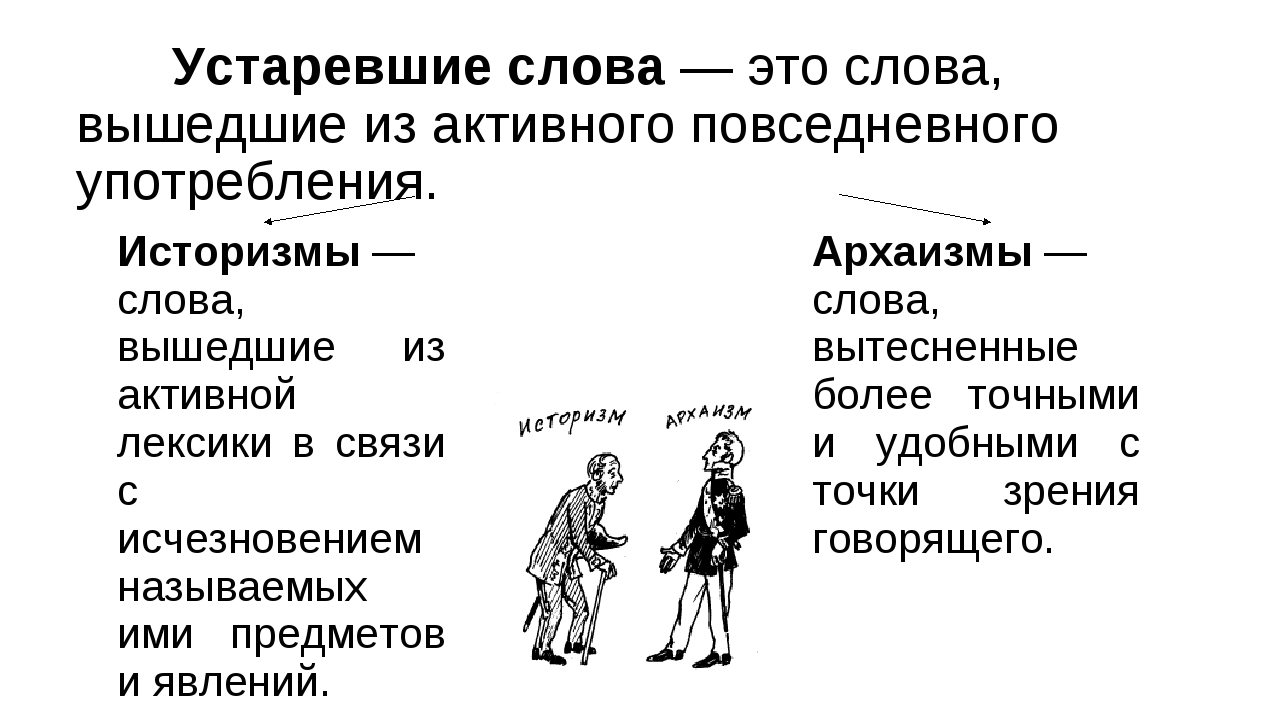

Устаревшие слова можно разделить на две группы: 1) историзмы; 2) архаизмы.

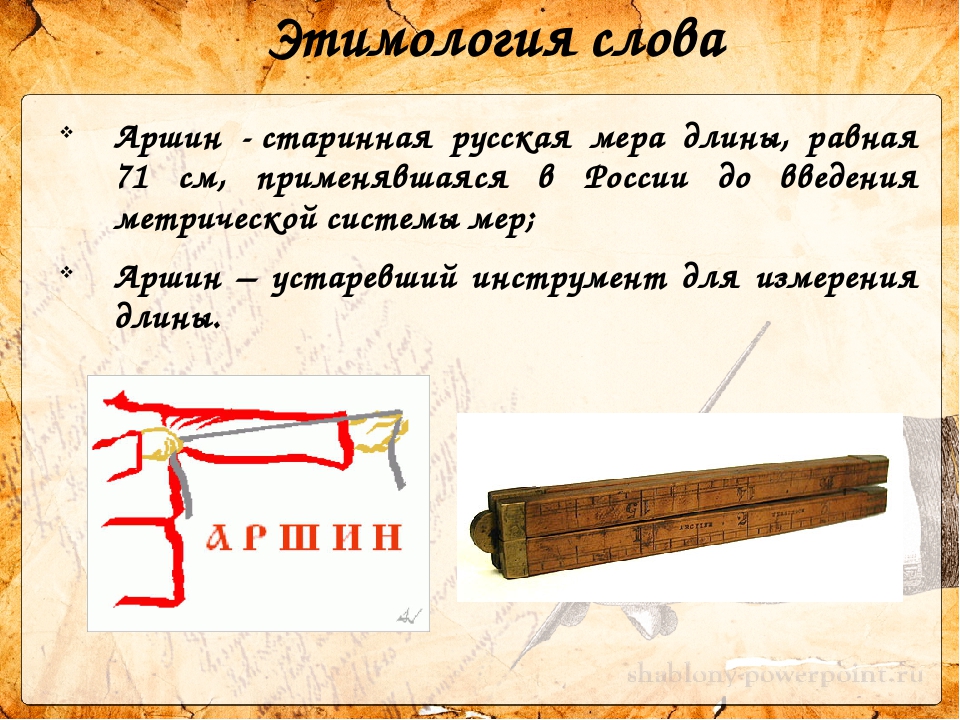

Историзмы (от греч. historia — рассказ о прошлых событиях) — это слова, обозначающие названия таких предметов и явлений, которые перестали существовать в результате развития общества. Например:

«Теперь являлись челобитчики…»

Выделенное слово является историзмом. Оно не имеет синонимов в современном русском языке. Объяснить значение можно, только прибегнув к энциклопедическому описанию. Именно так они и подаются в толковых словарях:

- Челобитчик, -а, м. В древней Руси: тот, кто подавал челобитную.

Челобитная, -ой, ж. В древней Руси: челобитье (во 2 значении),

Стольник, -а, м. В древней Руси: придворный, степенью ниже боярина первоначально придворный, прислуживавший за княжеским или Царским столом).

Причина появления в языке историзмов – в изменении быта, обычаев, в развитии техники, науки, культуры. На смену одним вещам и отношениям приходят другие. Например, с исчезновением таких видов одежды, как армяк, камзол, кафтан, из русского языка ушли названия этих видов одежды: их теперь можно встретить лишь в исторических описаниях. Навсегда ушли в прошлое, вместе с соответствующими понятиями, слова: крепостной, оброк, барщина и другие, связанные с крепостным правом в России.

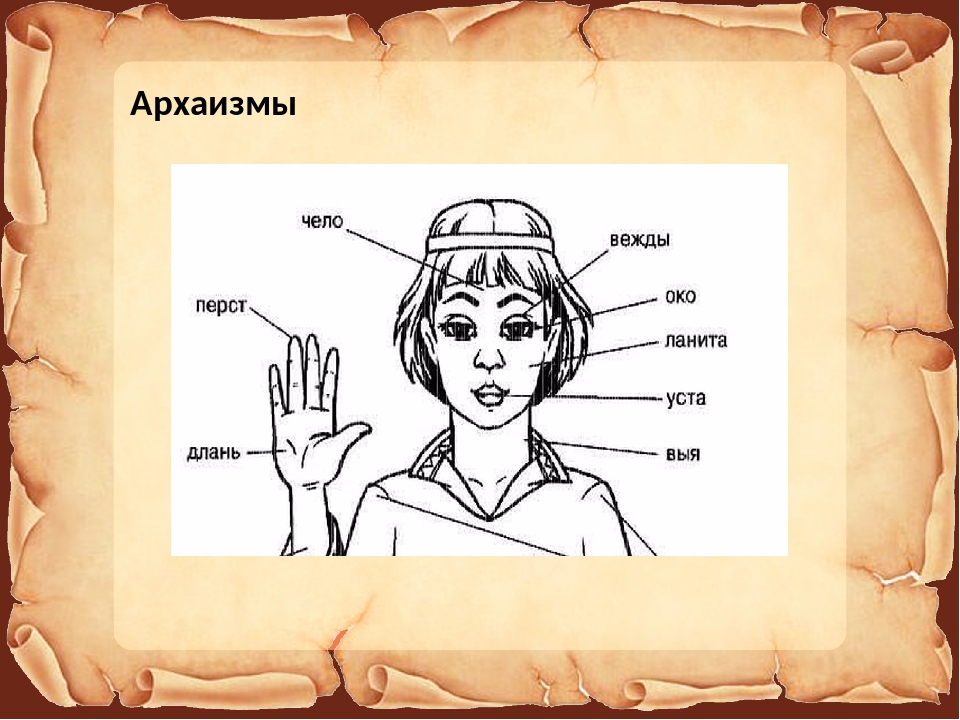

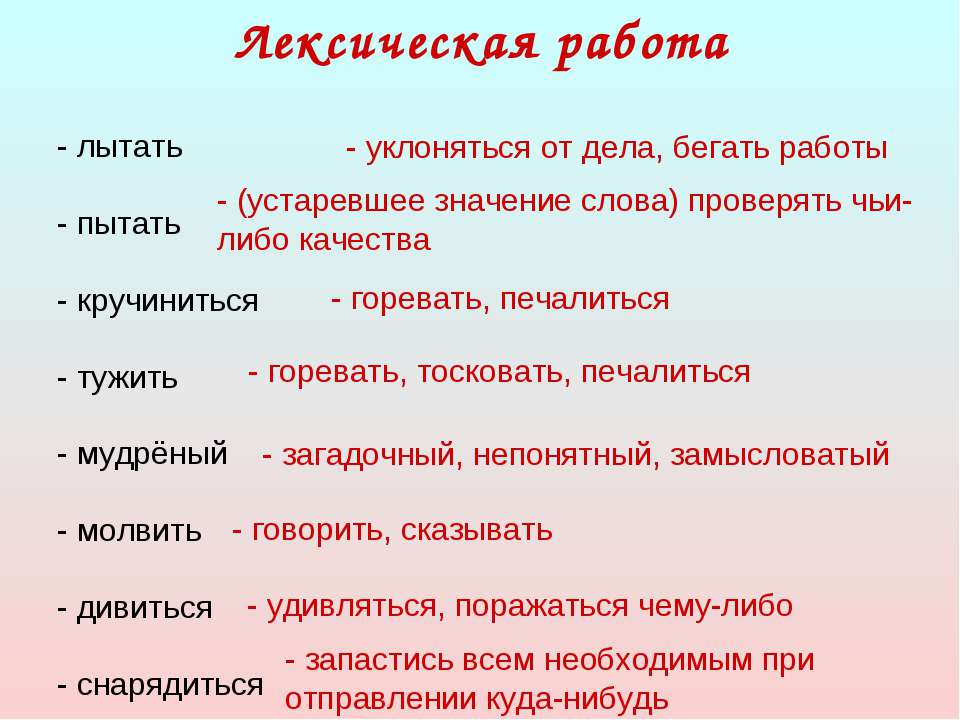

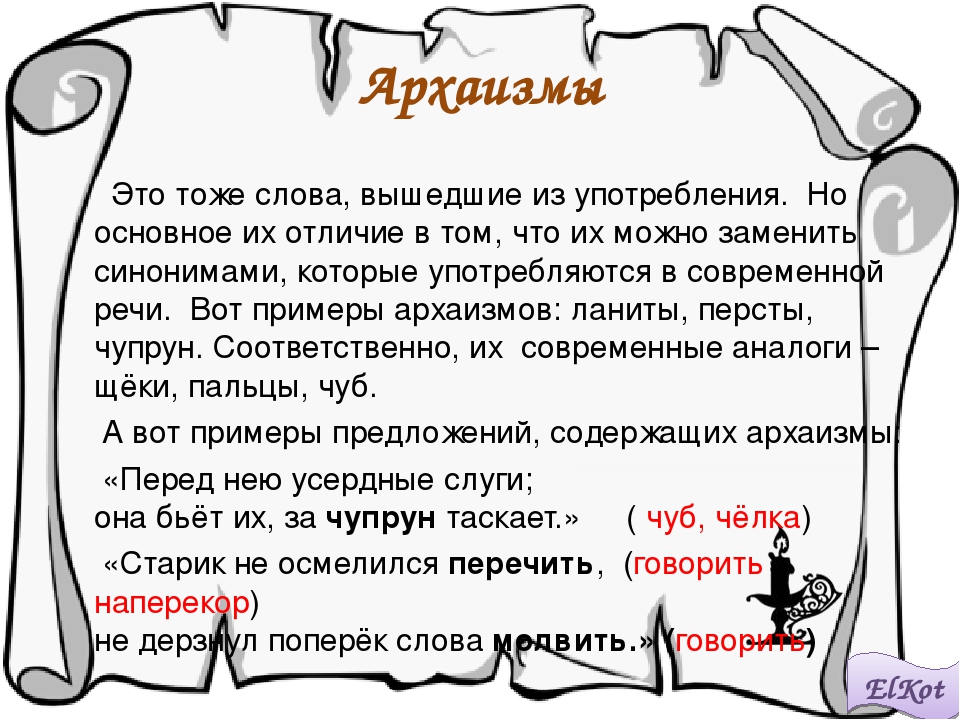

Архаизмы (от греч. archaios — древний) — это слова, вышедшие из употребления вследствие замены их новыми, например: ланиты — щёки, чресла — поясница, десница — правая рука, туга — печаль, вирши — стихи, рамена — плечи. Все они имеют синонимы в современном русском языке.

Архаизмы могут отличаться от современного слова-синонима разными чертами: иным лексическим значением (гость — купец, живот — жизнь), иным грамматическим оформлением (исполнити — исполнить, на бале — на балу), иным морфемным составом (дружество — дружба, рыбарь — рыбак), иными фонетическими особенностями (гишпанский — испанский, зерцало — зеркало).

Причина появления архаизмов – в развитии языка, в обновлении его словаря: на смену одним словам приходят другие.

Таким образом, образование современных народов — это результат политического и экономического объединения племён или групп населения.

Список литературы

- Г.Н.Чагин «Народы и культуры Астрахани ХIХ — ХХвв. «Астрахань,1996г.»

- И.С.Капцугович «Книга для чтения по истории Астрахани» Астраханское книжное издательство,1992

- Учебник «Современный русский язык» Издательство «Просвещение»2005 г.

Индивидуальный проект по родному языку: Новые значения старых слов.

Новые значения старых слов.

Выполнила ученица

Руководитель:

2020

С русским языком

можно творить чудеса!

К.

Известный писатель Жак Пеше сказал: «Все новое – это хорошо забытое старое». Эта жизненная мудрость не теряет своей актуальности уже много лет. Она затрагивает и самое дорогое, что есть у русского народа – его язык.

Русский язык – один из самых сложных, красивых и могучих языков мира. Он обладает очень древней и богатой историей. В наше время лексика русского языка переживает новый период, своеобразный лингвистический расцвет. В связи со стремительным развитием различных областей науки, в словарном запасе каждого носителя языка появляются новые слова. Они могут быть заимствованы из других языков появиться в результате слияния определенных слов, а могут и «переродиться» с новым значением.

Древнеримский поэт «золотого века» римской литературы Гораций писал: «Так же, как из года в год меняют леса свои листья — так и слова ветшают и гибнут. Пусть! Но родятся и крепнут, как дети, на смену другие».

Гораций писал об известных нам лексических группах

слов – устаревшие слова и неологизмы.

Цель моего исследования:

Изучить причины и способы появления новых значений у старых слов- слов с общеизвестным лексическим значением.

Задачи исследования:

- Выявить слова с новым лексическим значением.

- Выявить сферы употребления слов с новым значением.

- Классифицировать слова данной группы.

- Выявить закономерности появления новых значений у старых слов.

Актуальность исследования:

В русском языке есть группа слов до настоящего времени всё ещё недостаточно изучена в лингвистической литературе.

Объект устаревшие слова в новом значении.

Судьбы слов похожи на судьбы

людей: неологизмы (новые слова) плавно переходят

в разряд общеупотребительной лексики, затем

некоторые из них и вовсе покидают

активный словарь как устаревшие.

Как и почему слова изменяют свои значения, обрастают новыми?

Это происходит потому, что в обществе возникают и развиваются новые понятия. А они требуют для своего обозначения либо новые слова, либо переосмысление старых слов.

Но лексика даже самого богатого языка ограничена, тогда как процесс познания человеком окружающей действительности бесконечен. Никаких слов не хватит, чтобы дать название каждому явлению, каждой познанной, изобретенной, сработанной человеком вещи. Вот почему язык человека обогащается не только количественно – новыми словами, но и качественно – новыми значениями старых слов.

В ходе наблюдения, сравнения и анализа я пришла к выводу, что все старые слова с новым значение можно разделить по лексическому значению на 3 группы:

- Между лексическими значениями старыми и новыми есть сходство (сходство формы или функции)

1. Дворники — работники,

поддерживающие чистоту во дворе. Это общеизвестное значение.

Это общеизвестное значение.

Дворники – устройство для очищения стёкол автомобиля.

2. Морж – животное группы ластоногих.

Морж – человек, занимающийся особым видом плавания путем погружения в ледяную воду.

3. Бомбардир – в российской армии солдат, обслуживающий артиллерийскую установку

Бомбардир — нападающий в футболе, хоккее, наиболее результативный игрок.

4. Отключиться – быть выключенным из сети

Отключиться – крепко уснуть.

5. Зебра – дикая африканская лошадь , имеющая черно-белый окрас

Зебра – пешеходный переход

слово «таблетка». Сейчас это не только лекарство, но и дамская шляпка в виде невысокого цилиндра. Здесь дополнительное значение возникает, как бы сопоставляясь и отталкиваясь от основного.

- Между лексическими значениями

сходство основано на ассоциативном восприятии предметов действий, явлений,

отраженном в новом значении по сравнению с общеизвестным значением.

- Свистнуть — производить звук при помощи свистка или губ.

Свистнуть – украсть что- либо.

Ассоциация нового значения основано на том, что при краже свистят, когда есть опасность или работник правоохранительных органов свистит, чтобы привлечь внимание предполагаемых нарушителей.

- Засветиться – загореться, зажечься от источника света

Засветиться – обнаружить себя, стать заметным.

- Молоть – дробить, измельчать, получать из чего-либо крупного что-то мелкое

Молоть – говорить много лишнего, ненужного, вздорного.

- Убитый – тот, кого убили.

Убитый – поношенный, не пригодный для дальнейшего использования.

- В старину главным орудием письма было

перо (преимущественно гусиное). Но затем на смену птичьему перу пришло

металлическое.

Появилась новая вещь, а название за ним сохранилось старое

– перо. Следовательно, старое название вещи перешло на новую вещь

благодаря сходству выполняемых ими функций.

Появилась новая вещь, а название за ним сохранилось старое

– перо. Следовательно, старое название вещи перешло на новую вещь

благодаря сходству выполняемых ими функций.

- Сходство между лексическими значениями прослеживается отдаленно или сходства вовсе нет.

- Болеть – переносить какое-либо заболевание

Болеть – быть болельщиком какой-либо спортивной команды.

Обращаю ваше внимание, что словообразование у данной группы слов различно. Мы никогда не назовем человека, лежащего с температурой болельщиком. Существительное болельщик возможно образовать только от слова болеть с новым значением.

- Зажигать – вызвать горение.

Зажигать – веселиться

- Доставать – коснуться чего-либо, находящегося на расстоянии

Доставать — довести кого-либо до крайней степени раздражения.

- Обуть – надеть обувь

Обуть – обмануть кого-либо.

- Косить

У этого слова два омонимичных значения являются общеупотребительными: срезать косой траву и устремлять взгляд в сторону

Косить (в новом значении)- намеренно избегать чего-либо, притворяться кем-либо ( косить от армии, работы, косить под инвалида)

- Бомба – разрывной снаряд

Бомба – что-то выдающееся, привлекающее внимание.

Здесь так же мне хотелось бы привести пример различного словообразования – если речь идет о бомбе как о снаряде, то прилагательное – бомбовый(например, бомбовые удары). Если о чём-то выдающимся, то прилагательное — бомбический (например, ведущие первого канала , рассказывая о новинках ботанического сада, используют выражение «бомбическая красота»).

- Угарный – заполненный удушливым ядовитым газом, образующийся при сгорании

углерода.

Угарный(соврем.) – очень весёлый

Я представила вам классификацию слов изучаемой группы по лексическому значению.

По сфере употребления слова с новым лексическим значением можно разделить на 3 группы: слова,

используемые в разговорной речи, слова, используемые в профессиональной деятельности, слова, используемы как средство общения в Интернете.

Классифицируя слова по сфере употребления, я заметила, что большинство слов изучаемой группы относятся к разговорному стилю, обладают стилистически сниженным лексическим значением. Чтобы не повторяться, в своем докладе я подробно остановлюсь на двух других группах слов по сфере употребления.

I. Старые слова приобретают новые значения в сфере профессионального использования.

1. Развод – признание брака недействительным. Значение этого слова известно многим.

Развод – в военной сфере

обозначает «смотр караулов перед отправлением их на посты для проверки

готовности к несению службы».

2. Фанера – тонкие листы древесины.

Фанера – в сфере эстрадного искусства обозначает «фонограмма , используемая на публичных выступлениях эстрадного певца»

3. Баранка – булочное изделие в виде кольца

Баранка – в среде водителей имеет значение «руль автомобиля»

4. Винт – крепёжная деталь, стержень со спиральной нарезкой

Винт – в компьютерной деятельности означает « сокращенно от винчестер- жесткий диск компьютера)

II Слова, которые приобрели новые значения в связи с появлением компьютеров и при общении в сети Интернет.

- Мыло – продукт, вырабатываемый из жиров и щёлочи, обладающий моющим действием.

Мыло – э-мэйл, электронная почта

- Производные от этих слов слова

Намылить – натереть мылом

Намылить – написать на э-мэйл

- Паутина – сеть из тонких нитей, получающиеся из клейкого сока, выделяемого пауком

Паутина – сеть Интернет

- Качать — приводить в движение из стороны в сторону

Качать – загрузить файл на свой компьютер

- Кликать (разг.

) – звать, призывать кого-либо

) – звать, призывать кого-либо

Кликать – нажимать клавишу мыши.

- Залить – разливаясь, покрыть собой, скрыть под собой ( о воде или другой жидкости)

Залить – скопировать файл.

Исследование.

В ходе работы над словами мне необходимо было понять, каие значения слов более известны ученикам нашей школы. Мною были выбраны 5 слов: дворник, болеть, обуть, косить, морж. Опрос проводился среди учеников 5-6 классов (возрастная группа 12-13 лет), среди одноклассников и друзей (возрастная группа14-15 лет). Данные опроса приведены в форме диаграмм.

Вывод: Употребление слова «дворники в исходном значении (профессия)

распространено среди возрастной группы 12-13 лет, в первую очередь связано с

возрастными особенностями. Так как дети в этом возрасте не особо знакомы с

устройством автомобиля. Что нельзя сказать о представителях старшей возрастной

группы. Они имеют достаточно знаний об устройстве автомобиля.

12-13 лет 14-15 лет

12-13 лет 14-15 лет

Употребление слова «болеть» скорее всего связано с жизненным опытом, так дети очень часто сталкиваются с понятием «болеть» именно в значении – переносить какое-либо заболевание. Затем по мере взросления и приобретении жизненного опыта, слово болеть обрастает новым значением.

12-13 лет 14-15 лет

Употребление слова «обуть» связано с знанием фразеологических оборотов.

Обуть в лапти

кого. Устар. Ирон. Ловко обмануть, провести кого-либо. Не три тысячи, тридцать бы в печку кинул, толькобы не сознаться, как его ровно Филю в лапти обули (Мельников-Печерский. В лесах).

— Где ж деньги-то? — Какие?.. — Как какие?

— закричал старик и вытаращил глаза: тут только… догадался, что сосед обул егов лапти (И. Железнов. Уральцы).

Уральцы).

Ученики 5-6 класса еще не знают значения этого фразеологизма, а дети возрастная группа 14-15 лет уже знакомы с данным выражением и его значением. В повседневной жизни ребята встречаются с этим выражением и узнают о его значении от взрослых.

Слово «косить» в первом значении широко известно всем представителям возрастных групп, а во втором значении «намеренно избегать чего-либо, притворяться кем-либо» становиться известно детям старшего возраста, так как их словарный состав с течением времени обрастает новыми более образными выражениями. «Косить от армии» данное выражение появилось достаточно давно . В старину, как и сейчас, сгоняли народ службу нести. Но никаких медкомиссий не было, ходить можешь, всё – вперед, подружьё. И единственная возможность здоровому человеку не оказаться в армии – прикинуться косым. Таких не брали, побаивались, своих пострелять может. Многие пользовались и косили, так сказать. С тех пор и прижилось.

Дальше значение расширилось и появилось выражение «косить под дурака», в смысле «притворяться»

12-13 лет 14-15 лет

Слово «морж» таже большинству ребят

известно в значении «животное», но несколько детей в первую очередь имеют

ввиду, человека, который может переносить сильное охлаждение воды. Это тоже

скорее всего связано с начитанностью и приобщением к теме закаливания.

Это тоже

скорее всего связано с начитанностью и приобщением к теме закаливания.

После проведения небольшого исследования получила очень интересные результаты. Опрос показал

1. Знание новых значений слов тесно связано с возрастными особенностями человека.

2. Огромную роль играет образованность и начитанность человека.

3. Имеет место быть соответствие новым течениям и введениям современного века.

Вывод. Итак, в ходе исследования было выяснено следующее:

Использование старых, давно забытых слов в новом

значении, употребление слов в необычном образном и переносном значении

несомненно обогащает язык, делает его более ярким и выразительным. Выступая в

новом качестве, старые слова живут в составе новых словосочетаний. Старые

слова, ушедшие в пассивный словарный запас, и общеупотребительные слова

современного русского языка — неисчерпаемый источник обновления и пополнения

словарного состава, его стилистических и грамматических средств. Периодическая

печать, радио и телевидение ежедневно приносят нам не только новые слова, но и

такие обновленные слова, которые переливаются особыми красками. Переосмысление

старых слов, образование новых значений — закономерный языковой процесс.

Периодическая

печать, радио и телевидение ежедневно приносят нам не только новые слова, но и

такие обновленные слова, которые переливаются особыми красками. Переосмысление

старых слов, образование новых значений — закономерный языковой процесс.

Язык народа —

лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной

жизни.

К.Д. Ушинский

Список литературы

· Ильинская H.Г. Словарь малоупотребительных и устаревших слов М.: Советская Россия, 1989. — 192 с.

· Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. – М.:Просвещение, 2012. -160 с.

· http://forum.gid.cz/index.php?showtopic=8925

· http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova.htm

· http://festival.1september.ru/articles/563944/

Русский язык не обеднел, напротив, обогатился множеством новых слов — Российская газета

Какими словами и символами обогатился русский язык после распада СССР? Такой вопрос мы задали посетителям сайта РГ www. rg.ru в рамках проекта «20 лет без СССР».

rg.ru в рамках проекта «20 лет без СССР».

О результатах опроса наш разговор с доктором филологических наук, директором Института лингвистики РГГУ Максимом Кронгаузом.

Российская газета: Помните момент, когда для вас лично закончилась эпоха советского языка?

Максим Кронгауз: Точный момент назвать не смогу, процесс перехода из одной эпохи в другую был очень сложным. Язык более консервативен, он отражает жизнь с некоторым опозданием. Но уже в 90-х стало ясно, что советское из языка почти ушло. С исчезновением идеологии ушли из языка и ее слова, но многие уже настолько глубоко вошли в нашу плоть и кровь, что избавиться от них совсем непросто, да и не нужно. Это уже часть нашей культуры, нашего сознания.

РГ: Для многих таким переломным моментом стало появление едва ли не главного слова нашей эпохи — «олигарх».

Кронгауз: Это греческое слово, давно дремавшее в русском языке. В постсоветской России оно заиграло яркими красками, емко выразив новое явление, новую идеологию. Но если поначалу олигархами в соответствии с первоначальным значением слова называли богатых людей у власти, то теперь олигарх — это просто богатый человек. Появились не слишком богатые олигархи, местные олигархи, олигархи второго-третьего порядка.

Но если поначалу олигархами в соответствии с первоначальным значением слова называли богатых людей у власти, то теперь олигарх — это просто богатый человек. Появились не слишком богатые олигархи, местные олигархи, олигархи второго-третьего порядка.

Заметная печальная тенденция нашей эпохи — это девальвация, опустошение смысла: как только слово становится модным, оно от постоянного использования теряет или меняет свое первоначальное значение.

РГ: Мы спросили читателей, что, на их взгляд, изменилось в языке в постсоветскую эпоху. Большинство обращают внимание на криминальную лексику, обеднение языка, огромное количество заимствований.

Кронгауз: Читатели противоречат сами себе: появление новых слов и обеднение языка понятия противоположные. Эти тенденции действительно существуют. Для советского периода были характерны жесткие перегородки между разными стилями в языке: обыденная речь, профессиональная, сленги практически не перемешивались. Сегодня все перемешалось. После распада Союза рухнули многие барьеры и запреты — политические, цензурные, культурные — ощущение свободы было полным. Актуальная для нашего времени проблема брани в языке возникла именно в то время. Нет, люди не стали чаще ругаться, но нецензурная речь проникла в те сферы языка, куда раньше не допускалась.

После распада Союза рухнули многие барьеры и запреты — политические, цензурные, культурные — ощущение свободы было полным. Актуальная для нашего времени проблема брани в языке возникла именно в то время. Нет, люди не стали чаще ругаться, но нецензурная речь проникла в те сферы языка, куда раньше не допускалась.

Проблема же заимствования не в появлении новых понятий, а в том, что язык сегодня не всегда справляется с их огромным количеством: мы не знаем, как писать название многих технических новшеств, не знаем, как ставить ударение в названиях модных профессий, иногда пишем латиницей малознакомые слова. Но говорить, что это портит язык, я бы не стал. Язык справляется со своей главной задачей — позволяет нам свободно общаться друг с другом. Он не обеднел, напротив, обогатился множеством новых слов, охватил области жизни, недоступные для него в советскую эпоху. В конце концов язык не может портиться сам по себе, его портят те, кто на нем говорит.

РГ: И все же людей пугает, что их язык порой перестает звучать по-русски.

Кронгауз: Гибкость — замечательное свойство русского языка, он хорошо осваивает новые слова — они сразу же обрастают огромным количеством однокоренных, изменяются так, что вскоре их не узнают даже носители родного для них языка. Посмотрите, как прижилась у нас английская аббревиатура PR — уже живут в языке «пиарить», «пиарщик», «пропиарить». Да, изменения бывает нелегко принять, они многих раздражают, но без них язык не мог бы оставаться живым.

РГ: А то, что страна стала говорить «по понятиям», разве не проблема?

Кронгауз: Проблема. Но не языка — общества. Даже проникновение в язык криминальной лексики хорошо говорит о нем. Русский язык быстро и хорошо приспосабливается. С 90-х годов многие выражения криминальной речи постепенно утрачивали свое первоначальное значение, язык сглаживал острые углы. В результате «наезд» стал означать любое проявление агрессии, а слово «беспредел» используется как нейтральное.

РГ: Что произойдет с понятиями, которым нашли замену в новом времени?

Кронгауз: За двадцать лет в язык не только пришли многие слова — огромное количество слов уже его покинули. Но уход слова гораздо менее заметен, чем его приход. В первую очередь незаметно ушли из речи термины советской идеологии, например, парторг. Исчезли слова, обозначающие устаревшие предметы техники. Я даже провел исследование, как студенты называют технику, которой никогда не пользовались. Например, пишущую машинку большинство называют печатной. Другие слова утратили некоторые из своих значений. Однако исчезают и те, что казалось бы с идеологией советской эпохи не связаны: например, «манекенщица». Ему на замену пришло слово «модель», окруженное аурой красоты и богатства, гораздо лучше соответствующее идеологии нового времени.

РГ: Ушли «товарищ», «гражданин». Что предложит новая эпоха?

Кронгауз: Точно так же после 1917 года из языка исчезли «господин» и «госпожа». Это процесс естественный. Обращение «товарищ» не было нейтральным, оно носило определенную идеологическую окраску, поэтому отказ от системы, естественно, повлек за собой отказ от обращения.

Сейчас, как и в советское время, в русском языке происходит поиск нейтрального обращения. Есть огромное количество вариантов — мужик, мать, братишка, сестренка, мужчина, женщина — но все они имеют определенный смысловой оттенок — фамильярность, грубость, отстраненность. Формирование нейтрального обращения непростой процесс. Например, французские «мадам» и «месье» раньше применялись лишь в обращении к людям с достаточно высоким социальным статусом, но со временем, следом за демократизацией общества произошла демократизация слов. Из нашей истории были вырваны 70 лет, поэтому этот процесс у нас еще впереди.

РГ: Что больше всего влияет на язык сегодня — культура, пресса, политика, мода?

Кронгауз: На язык всегда влияет наша жизнь, она формирует его. Недавно меня спросили: неужели слово «блог» попадет в словари? — А как же иначе? Пусть не все жители нашей страны ведут блоги, это явление уже стало для нас жизненно важным.

Огромное влияние на язык постсоветской эпохи оказывает реклама. Выражения наподобие «в одном флаконе» прочно вошли в нашу речь. Русский язык быстро подстроился под новую эпоху рынка, бизнес-идеологии. Идея продажи, потребления царит во всех сферах жизни. Это хорошо демонстрирует слово «продукт», которым сегодня называют любые ценности — и духовные, и материальные. Даже деятели искусства сегодня участвуют в проектах и создают продукт.

Хорошо знакомые советским людям слова несколько изменили смысл и теперь работают на новую идеологию. Слова не поменялись, они поменяли хозяина.

РГ: Желание использовать новое заимствование вместо существующих слов не кажется вам наследием советской психологии? Гаджет сегодня никак не может называться просто прибором — непрестижно.

Кронгауз: Действительно, понятие западопоклонничества пришло к нам из советского времени. Но если в СССР с этим боролись, то сейчас — бери, сколько хочешь. Действие продолжает существовать, а противодействие исчезло. Поэтому в язык легко стали проникать слова, которым раньше путь в него был заказан. Жвачка была и в советское время, но в словарь она попасть не могла.

РГ: Можно управлять языком?

Кронгауз: Да. И советский язык, сформированный в соответствии с требованиями идеологии, тому доказательство.

РГ: Не пора ли написать словарь нового русского языка? И как это сделать, учитывая, как быстро он меняется?

Кронгауз: Давно пора. И лучше всего такой словарь сделать электронным. Так проще будет вовремя реагировать на все изменения, появление новых и отмирание старых слов.

Даже если слово просуществовало в языке год или два, ему нужно выделить место в словаре и указать «годы жизни». Конечно, Интернетом в нашей стране пока пользуются далеко не все, но если посчитать, сколько людей используют словари, неизвестно, какой результат будет ниже. Для того чтобы проверить свою грамотность по книге, нужно как минимум иметь ее, найти, пролистать… Словарь станет гораздо ближе каждому из нас, если открыть его можно будет привычным нажатием клавиши.

пункт приема слов

Как изменился наш понятийный аппарат за эти 20 лет? Какими новыми словами и смыслами он обогатился?

«Олигарх. Откат. Распил. Продажа родины. Деньги за границей, дети за границей. И все это благодаря 90-м». Сергей, Москва, 30 лет

«Наш понятийный аппарат обеднел, а не обогатился. Распил, отказ, занос — это деградация». Олег Антропов, Одинцово, 35 лет

«Распил, откат, интернет-сленг-мемы, нано, евро, ультра, космо, супер, гаджет. Слова, связанные с новыми технологиями и движением денежных средств в основном». Станислав, Краснодар, 28 лет

«Вау! Писец!» Владимир, Москва, 67 лет, служащий

«Язык деградирует!!! Ужасно большой наплыв иностранных слов и жаргона… Бред, даже у нас сейчас будет не глава администрации, а сити-менеджер… Неужели русских слов нет?! Зачем так поносить наш красивый и могучий язык?!» Ольга, Екатеринбург, 19 лет

«Слова новые и разные. Славно, что некоторые исчезли. «Трудовая вахта», например. Или «социалистическое соревнование». Или «член политбюро». Из новых слов мне нравится «колбаситься» в значении веселиться и «мне фиолетово» в смысле всё равно. Вы хотели других слов? Они тоже существуют, но мне фиолетово». Андрей, Москва, 50 лет

«Развитие лексики связано не с распадом СССР, а с техническим прогрессом и ускорением ритма жизни. 20 лет назад у нас не было понятия «мобильный телефон». Но его не было и на остальных 5/6 части суши». Виктор, Москва, 35 лет.

«Законнектимся? Ябылвдул, падцталом, зая (вместо обращения). Но есть тенденция среди ребят за двадцать строить из себя псевдоаристократов, интеллигентов и выдавать монологи не хуже Катерины в «Грозе». Ксения, Москва, 21 год

P.S.

Увы, для слов не существует музеев. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что из языка ушли многие советизмы: субботник или парторг. На смену многотиражкам пришли корпоративные издания, а партсобрания вытеснены корпоративными вечеринками.

Слова уходят не только вместе с вещами, но и сами по себе. Я давно уже не слышал от своих знакомых слова «получка», а ведь раньше жизнь измерялась от получки до получки. Не слышу я и таких слов, как посиделки и междусобойчик. По-моему, их нет в речи молодых людей. Может быть, их заменила тусовка?

Любой читатель может поспорить с моим списком и предложить свой собственный. У нас у каждого свой слух и свой языковой опыт. Хорошо было бы открыть пункт приема уходящих слов, потому что иначе как всем миром нам их не собрать.

Из книги Максима Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва».

Опрос «РГ»

Какие новые слова, по вашему мнению, настолько прочно вошли в современный русский язык, что без них его уже невозможно представить?

Слова, придуманные русскими писателями

Сложно представить, что слову «бездарь» всего какая-то сотня лет, а «впечатлению» — две: настолько привычными они кажутся. Русский язык во многом обогатила фантазия русских писателей. Портал «Культура.РФ» рассказывает об отечественных литераторах, благодаря которым мы знаем слова «градусник», «катастрофа», «халатный» и многие другие.

Михаил Ломоносов

Портрет Михаила Ломоносова (фрагмент). Картина Николая Кислякова. 1963. Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова, с. Ломоносово, Архангельская область

Литература была лишь одним из многих занятий Михаила Ломоносова, в первую очередь он был ученым. Именно благодаря его работам в области физики, химии, геологии и других наук в русском языке появились такие слова, как «градусник», «горизонт», «кислота», «вещество» и другие.

В 1746 году вышла «Вольфианская экспериментальная физика» — учебник Христиана Вольфа, который перевел на русский язык Михаил Ломоносов. В предисловии он писал: «Сверх сего принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее будут».

Более десятка придуманных им слов прочно вошли в русский язык, многие же впоследствии заменили более удобные в произношении — так, например, «коловратное движение» стало «вращательным».

Василий Тредиаковский

Портрет Василия Тредиаковского (фрагмент). Картина неизвестного художника по гравюре Алексея Колпашникова. 1775. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Санкт-Петербург

Современник Ломоносова поэт Василий Тредиаковский также сделал много для русской словесности. Он впервые разделил понятия поэзии и прозы, стал первым в России писать стихотворения гекзаметром. Он также обогатил русский язык и стал автором таких слов, как «общество», «достоверный», «беспристрастность», «злобность» и многих других. В произведении «Телемахида» (в основе которого был перевод романа Фенелона «Приключения Телемака») Тредиаковский придумал более ста слов: «медоточивый», «громогласный», «денно-нощно»:

Я не-сравниться хощу прославленным толь стихопевцам:

Слуху российскому тень подобия токмо представлю,

Да громогласных в нас изощрю достигать совершенства.

Николай Карамзин

Портрет Николая Карамзина (фрагмент). Картина Алексея Венецианова. 1828. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва

Николай Карамзин, помимо всех своих заслуг в области истории и литературы, внес большой вклад в развитие русского языка. Он не только изобрел новую букву — «Ё», но и придумал ряд неологизмов. Так, например, от слова «промысел» он образовал «промышленность». Среди других его изобретений — «трогательный», «занимательный», «впечатление», «катастрофа», «будущность».

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу.

Читайте также:

Всего в произведениях писателя встречается около 50 новых слов, которые прочно осели в русском языке.

Федор Достоевский

Портрет Федора Достоевского (фрагмент). Картина Константина Васильева. 1976. Частное собрание

Именно Достоевскому мы обязаны словами «стушеваться» и «лимонничать». У слова «стушеваться» даже есть точная дата рождения — 1 января 1846 года, когда писатель употребил его в повести «Двойник». Основой послужил чертежный термин — «тушевать», то есть накладывать тени. Правда, Достоевский имел в виду значение «незаметно уйти», а не «оробеть», как понимают это слово сейчас. Историю появления слова Достоевский впоследствии изложил в своем «Дневнике писателя»: «Слово это изобрелось в том классе Главного инженерного училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками… Во всех шести классах училища мы должны были чертить разные планы… Все планы чертились и оттушёвывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо оттушевывать данную плоскость, с тёмного на светлое, на белое и на нет… Вдруг у нас в классе заговорили: «Где такой-то? — Э, куда-то стушевался!» Достоевский изобрел и другие слова, например «окраинец», «всечеловеки», «слепондас», но их язык не подхватил.

Михаил Салтыков-Щедрин

Портрет Михаила Салтыкова-Щедрина (фрагмент). Картина Ивана Крамского. 1879. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Михаил Салтыков-Щедрин придумал много неологизмов. И если некоторые слова вроде «душедрянстововать» и «умонелепствовать» дальше его книг не пошли, то «мягкотелость» и «злопыхательство» употребляются и поныне. Так, например, в «Истории одного города» Салтыков-Щедрин писал: «…но когда увидел Домашку, действовавшую в одной рубахе, впереди всех, с вилами в руках, то злопыхательное сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия». Придумал Салтыков-Щедрин и слово «халатный», то есть небрежный: «Из этих бросовых идеальчиков каждый сатирик выбрал себе такой, какой приходился ему по комплекции. …Который сатирик возлюбил халатную простоту — тот с негодованием отнесется к фраку, сшитому Шармером».

Велимир Хлебников

Портрет Велимира Хлебникова (фрагмент). Картина Михаила Ларионова. 1910. Частное собрание

Большой поклонник словотворчества, Велимир Хлебников придумывал довольно странные слова — «крылышкуя», «зерцог», «облакини», «лебедиво». Отдельные фразы в его стихотворениях и вовсе малопонятны для читателя:

Зазовь.

Зазовь манности тайн.

Зазовь обманной печали,

Зазовь уыанной устали.

Зазовь сипких тростников.

Зазовь зыбких облаков.

Зазовь водностных тайн.

Зазовь.

Но были в творчестве Хлебникова и слова, которыми мы сегодня пользуемся, — например, «изнемождённый». Хлебникову современный русский язык обязан и словом «лётчик». Впервые оно было употреблено в его стихотворении «Тризна»: «Полк стоит, глаза потупив. Тень от лётчиков в пыли». Прежде людей этой профессии называли «авиаторами» или «пилотами».

Игорь Северянин

Игорь Северянин. Фотография: russkiymir.ruИгорю Северянину мы также обязаны введением в обиход одного из авиационных терминов — «самолет». Само слово появилось гораздо раньше: «ковер-самолет» часто появлялся в русских сказках, но летательные аппараты до Северянина так никто не называл. Также Северянин изобрел слово «бездарь». Оно встречается в его сборнике «Громокипящий кубок»:

Вокруг — талантливые трусы

И обнаглевшая бездарь…

И только Вы, Валерий Брюсов,

Как некий равный государь…

Владимир Маяковский

Портрет Владимира Маяковского (фрагмент). Картина Михаила Штейнера. 1985. Частное собрание

Владимир Маяковский тоже выдумал немало слов. Не такое популярное, но все же употребляемое сегодня слово «голоштанный» — это его изобретение:

Огромный,

покрытый кровавою ржою,

народ,

голодный и голоштанный,

к Советам пойдёт

или будет

буржую

таскать,

как и встарь,

из огня каштаны?

Поэма «Владимир Ильич Ленин»

Впрочем, другие изобретенные Маяковским слова так и остались лишь частью его стихов и в народ не пошли, уж больно они были экзотичные: «дрыгоножество», «верблюдокорабледраконьи», «испавлиниться» и другие.

Автор: Лидия Утёмова

10 русских слов, истинное значение которых мы забыли

Как возникли те слова, которые мы употребляем в повседневной речи? Часто ли вы об этом задумываетесь? Новые изречения без стука входят в нашу жизнь, старые же — упаковывают чемоданы и оформляют ипотеку, выбрав нужный словарь. Есть и те, которые остаются в обиходе, но теряют свое истинное значение.

Мы решили напомнить этимологию 10 слов, регулярно употребляемых в русской речи.

Привет

По одной из версий, слово происходит от корня «вет», «ве». Он встречается в словах «завет», «совет», «ответ». Означает «ведание» (знание). Приветствуя человека, ему, таким образом, желали обрести новых знаний при знакомстве.

Существует и другая версия рождения слова. В древние времена, когда славян приглашали в гости, с собой они брали еловую, березовую или дубовую веточки, каждая из которых, определенно, имела смысл: березовая веточка должна принести гостеприимному хозяину здоровья, дубовая – желала крепости духа, а ветвь ели обещала привнести в дом богатства леса (грибы, ягоды и т.д.). Такая традиция получила название «ПривеТВие», впоследствии ее переименовали в привеТСТвие, что означало «три блага дарю тебе».

Всеми любимый Владимир Даль в своем словаре говорит о том, что слово «привет» произошло от «привечать», что значит «желать здравия».

Работа

Слово пришло в старославянский из индоевропейского языка. Корень «раб» не один год смущает многих, а зря. На самом деле в праславянском языке было похожее слово «орбота», что очень напоминает немецкий вариант «arbeit».

Вежливость

Старинное «вежа» или «веже» еще в XVI веке обозначало человека, который ведает правила поведения. Быть вежливым означает «понимать, как себя вести». Здесь вам и тактичность, и приветливость, и, конечно же, деликатность. На сегодняшний день «вежа» — архаизм, но его брат «невежа» стойко держится в рядах русской речи.

Счастье

Поначалу слово имело несколько значений. Одно из них — «участь». Быть счастливым значило — «быть готовым принимать судьбу от высших сил» (что нам там уготовили , так жить и будем).

Не стоит забывать, что «счастье» похоже на слово «часть». Считалось большой удачей обладать частью общественного достояния, которое способно предоставить значимое место в обществе. Нередко говорили: «Счастлив тот, у кого есть все нужные блага».

Нежность

Словарь Владимира Даля тактично избегает «нежности». Слово, меж тем, происходит от «неги» (наслаждение, спокойствие и упоение). Состояние, в котором так хорошо и комфортно, что петь хочется. Любопытно, в известном произведении «Слово о полку Игореве» далекий родственник «нежности» присутствует. И это слово «неговати» («нежить кого-то»).

Семья

В родственники этому слову частенько приписывают числительное «семь». В славянских языках древнее «сЪмь» означало «домочадец» («человек, который имел право жить в семье»). Числительное же «семь» образовано несколько другим способом. Раннее в языке появилось слово «седьмой», преобразованное от древнерусского варианта «седмь», а уж потом, на почве диалектов, возникло и «семь», означающее не что иное, как количество.

Славянские языки закрепляли за словом «съмия» обозначение семьи в общем смысле. Речь шла не только о кровных родственниках, но и обо всех членах рода, проживающих совместно, а это и домочадцы, и даже холопы.

Даль в своем словаре описывает лишь слово «семейство» («совокупность близких родственников, живущих вместе»).

Псевдоэтимология говорит о близости значений «семья» и «семь я». Идеализированное представление о том, что настоящая семья должна состоять минимум из семи человек.

Существует еще одно мнение, где «семь я» означает то, что деяния каждого из рода, как плохие, так и хорошие, распространяются на семь поколений.

Любовь

Основа слова «любъ» означала «милый» или «желанный». В старославянском языке несколько другой вариант произношения: «любы». Значение слова при этом не меняется.

Неофициальная версия возникновения слова также присутствует. «Любовь» забрала все лучшее от слов «люди», «Бог» и «ведать». Если собрать пазл воедино, получится «люди Бога ведают».

Прелесть

По одной из версий, основа слова «лесть» была заимствована из готского языка и означала «хитрость». По другой, слово «прЪльстити» перешло в современную речь из церковнославянского. «Прелесть» в старину имела значение «соблазн, развращение». «Прелестные грамоты» писал Емельян Пугачев. Это не что иное, как листовки, которые распространялись среди всего народа.

Пожалуйста

Слово состоит из двух частей: «пожалуй» и «ста». Само «пожалуй» значило «окажи милость». Вторая часть слова «ста» является устаревшей формой обращения, усилительная частица, родственница глагола «стать». Стоит отметить, что когда-то в речи употреблялось не только «пожалуйста», но и «спасибоста».

Сам глагол «пожаловать» имел множество значений («помиловать, простить, почтить»). Во множественном числе старая форма используется и сегодня (пожалуйте в дом).

Спасибо

Современные носители языка любят упрощать. Слово «спасибо» иногда можно встретить в виде сокращения «спс». Изначально же оно появилось от сочетания двух важных слов: «спаси», «Бог». Его произносили, когда выражали благодарность. Староверы избегают этого выражения, видя в нем сочетание «Спаси Бай». Бай – это языческий Бог. Указывать Богу, кого именно он должен спасать, недопустимо. Поэтому в качестве выражения благодарности используют слово «благодарю».

Современное прочтение очень старых слов – Наука – Коммерсантъ

Вышел из печати первый том «Большого словаря церковнославянского языка Нового времени». Это первый опыт академического описания языка, на котором сейчас совершается богослужение в Русской и некоторых славянских православных церквях.

Страница из служебной Минеи, изданной в XIX веке

Язык, которого нет

Описывая язык, лингвисты создают грамматику и словарь. Они имеют это в виду даже тогда, когда работают над статьями, посвященными частным вопросам. Ведь любая конкретная лингвистическая работа проясняет часть общей картины, которая в конечном счете описывается словарем (набором элементов, из которых конструируется текст) и грамматикой (описанием законов, в соответствии с которыми это конструирование осуществляется).

Исследователям языка современного богослужения постоянно приходится оправдываться и объяснять, что это за странный язык и почему его стоит изучать. Исторически сложилось так, что славистика занимается или современными языками (в литературном или диалектном варианте), или же древнейшим периодом истории славянских языков. Старославянский язык, то есть язык древнейших переводов, осуществленных в IX веке Кириллом и Мефодием, а также их ближайшими учениками, изучается в процессе подготовки славистов и русистов. Затем изучается и древнерусский язык. Но все эти древности заканчиваются XVII веком. А обращаясь к XVIII веку, мы вдруг забываем про все, что было раньше, и говорим о вновь возникшем русском литературном языке, пути развития которого обсуждали Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков, Карамзин и его оппонент Шишков. А после того как Пушкин создал на этом языке образцовые тексты, новый язык стал восприниматься как данность, которая существовала всегда. Получается, что история русского литературного языка выглядит следующим образом. Сначала в результате принятия христианства книги, переведенные Кириллом, Мефодием и их учениками, приходят на Русь, где переписываются и редактируются. Церковнославянская письменность получает широкое распространение, а в начале XVIII века куда-то исчезает, а вместо нее появляется «гражданская печать», новый литературный язык и новая литература. Такая упрощенная схема лежит в основе большей части исторических очерков русского языка и литературы.

Реальность, конечно же, была намного сложнее. Новый литературный язык сосуществовал с церковнославянским богослужением, а в течение долгого времени для крестьян и мещан церковнославянский оставался и языком начального образования. Да и на русский литературный язык церковнославянский повлиял очень сильно. Нужно ли напоминать, что знаменитая ломоносовская теория трех стилей была изложена в статье, которая называется «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». Как видно из заглавия, эта статья посвящена той роли, которую церковнославянская письменность играла при формировании русского литературного языка. Это влияние ощущается и сегодня. В русской классической поэзии церковнославянизмы используются как узнаваемый элемент высокого стиля, например, «брег» вместо «берег», «хлад» вместо «холод», «свеща» вместо «свеча» и т. д.

Хотя влияние церковнославянского языка на русский несомненно, филологи практически не изучали церковнославянский язык XVIII-XX веков. А ведь за это время на нем были написаны сотни новых текстов (в первую очередь церковных служб и акафистов). Церковнославянский язык оказался за пределами сферы культуры и интересов исследователей. В нем видели лишь испорченный вариант старославянского языка и не считали достойным внимания.

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том I. А—Б / Под ред. А.Г. Кравецкого, А.А. Плетневой.— М.: Словари XXI века, 2016

Возможности новых технологий

То, что поздний церковнославянский является интересным предметом филологических исследований, было осознано лишь в конце XX века. Столь позднее начало изучения этого языка имело не только минусы, но и плюсы. Над исследователями не довлела традиция, поэтому им было психологически легче обращаться к современным методам и приемам. А поскольку начало этих исследований пришлось на эпоху стремительного внедрения компьютерных методов, исследователи сразу же обратились к работе с массивами оцифрованных текстов.

База для компьютерной обработки поздних церковнославянских текстов была создана группой энтузиастов, которые в 2000 году объединились в «Сообщество славянской типографики». Эти люди разработали специальную кодировку, предназначенную для работы с этими текстами, усовершенствовали методику набора и оцифровали все книги, используемые в современной богослужебной практике. Таким образом, составители словарей (а в будущем — и грамматик) получили тот материал, на основании которого возможно начинать работу над академическим словарем.

В докомпьютерную эпоху работе над словарем предшествовало составление картотеки. Картотека большого словаря — это десятки каталожных шкафов с карточками, на которых для каждого слова выписано множество примеров. Сопоставляя эти примеры, составители словаря выделяют для каждого слова основные значения и описывают их. Для того чтобы представить себе масштаб подобной работы, укажем, что картотека, на основе которой создается Словарь русского языка XI-XVII веков, начала создаваться в 1925 году. А в 2015 году вышел 30-й выпуск, слова на буквы Т и У. Использование оцифрованных текстов позволяет отказаться от трудоемкой подготовки картотеки и извлекать необходимые примеры при помощи специальных программ-конкордансеров. Таким образом, одним нажатием клавиши составитель словаря получает на экране все необходимые примеры.

Историю исправления и редактирования богослужебных книг можно проследить по материалам синодального архива

Взаимодействие языков

«Большой словарь церковнославянского языка Нового времени» описывает лексику тех книг, по которым совершается богослужение в Русской и некоторых других православных церквях. Сюда входят все лексемы, встретившиеся в источниках, которыми мы пользуемся. Может возникнуть вопрос, стоит ли включать в двуязычный церковнославянско-русский словарь те слова, которые есть и в русском языке?

Вне всякого сомнения, это стоит делать. Ведь понятность слова часто бывает иллюзорной. Хрестоматийный пример. Читая в одном из посланий апостола Павла фразу «Гони же правду, благочестие, веру, любовь и терпение» (1 Тим. 6.11), нужно знать, что кажущееся вполне понятным слово «гнати» в церковнославянском языке еще имеет и значение ‘следовать’. И этот пассаж является призывом следовать правде, а не гнать ее. Таких случаев довольно много, причем часто встречаются и более тонкие семантические различия между словами церковнославянского языка и русского. Например, церковнославянское слово «безкнижный» значит ‘неученый, неграмотный, не умеющий читать’, «безбедный» — ‘безопасный, благополучный’, «безвозрастный» — ‘новорожденный’, «безгодно» — ‘не вовремя’ и т. д. При этом русский язык подсказывает хоть и близкое, но иное значение.

Нужно сказать, что на протяжении XIX века редакторы богослужебных книг прилагали усилия для того, чтобы уменьшить количество таких вот «ложных друзей переводчика». В частности, из церковнославянских книг удалялись слова, которые человек, говорящий по-русски, воспринимает как неблагозвучные или неприличные. Это такие слова, как «воня», которое в церковнославянском языке означает ‘запах, благовоние’, «поносный» (‘достойный поношения, осуждаемый’), «изблева» (‘выплюнуть, извергнуть’) и др. И в современных богослужебных книгах такие слова встречаются реже, чем в старопечатных.

Словарь поэтического языка

Основной книгой христианства является Библия, однако в богослужебных книгах (а это 12 томов миней, три тома триодей и некоторые другие) библейские чтения занимают сравнительно скромное место, заметно меньшее, чем богослужебные песнопения. Богослужебные песнопения — это поэтические тексты, основная часть которых была переведена с греческого. При этом в силу ряда причин читатели и слушатели не воспринимают богослужение как поэзию. Русский читатель составляет представление о византийской поэзии скорее по «Поэтике ранневизантийской литературы» С.С. Аверинцева, чем по текстам, звучащим во время богослужения.

Работая над словарем, мы старались не забывать о том, что имеем дело по большей части с поэтическими текстами. Словарь языка богослужебной поэзии — особый лексикографический жанр. Дело в том, что церковные песнопения активно используют клише, скрытые цитаты из Священного Писания, богословские формулы, из которых, как из элементов набора «Лего», конструируются тексты. Фиксация и описание таких устойчивых выражений совершенно необходима, но вычленить их из текстов бывает довольно сложно. А вот работа с оцифрованными источниками дает для этого совершенно уникальные возможности.

Вот, например, слово «бесстрастие», для которого выделяются два значения. Оно может означать ‘бесстрастие, отсутствие страстей’, а может — ‘отсутствие страданий’. В текстах это слово чаще встречается в составе устойчивых сочетаний. В значении ‘отсутствие страстей’ — в таких сочетаниях, как «благодать бесстрастия», «гора (высота) бесстрастия», «источник бесстрастия» (обозначения Бога, который дарует победу над страстями), «свет (заря) бесстрастия» и т. д. Это слово также часто употребляется в двух сочетаниях с глаголами — «достигнути бесстрастия» и «украшати(ся) бесстрастием». Встречаются и развернутые метафоры, когда бесстрастие оказывается одеждой, защищающей человека от различных соблазнов и искушений: «одеятися в бесстрастие», «облещися в одежду бесстрастия» и т. д. Во втором значении — ‘отсутствие страданий’ это слово входит в состав выражения «даровати бесстрастие», причем во всех контекстах речь идет не просто о жизни без страданий, а о жизни в Царствии небесном. По той же причине в ряде богослужебных текстов Царствие небесное названо «пристанищем бесстрастия».

Задача описания поэтического языка заставила нас включать в словарь имена собственные и географические названия, что вообще-то не принято в отечественной лексикографической традиции. Но в нашем случае это необходимо. Ведь имена библейских персонажей также входят в устойчивые выражения. Приведем лишь один пример. Имя Амалика, внука Исава и родоначальника амалитикян, в богослужебных текстах используется для обозначения опасного врага, которого необходимо победить. Поэтому «мысленный Амалик» — это ‘духовный враг, дьявол’ (в церковнославянском языке слово «мысленный» указывает на принадлежность к невещественному, невидимому миру).

Таким образом, современные технологии дают новые возможности для описания лексики церковнославянского языка, не только оказавшего огромное влияние на формирование русского литературного языка, но и сохранившегося в настоящее время в качестве богослужебного языка.

Александр Кравецкий, кандидат филологических наук;

Александра Плетнева, кандидат филологических наук, Институт русского языка РАН им. В.В. Виноградова

что изменилось за 100 лет — Татцентр.ру

6 июня во всем мире празднуют День русского языка. Как менялся «великий и могучий»?

6 июня во всем мире празднуют День русского языка. Он отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого писателя и поэта, основоположника современного литературного языка. Учрежден праздник был в 2010 году в ООН, а через год — и в самой России. TatCenter вспоминает, как менялся «великий и могучий» за последние сто лет и каким был русский язык нашего недавнего прошлого — XX столетия.

1918 год — прощай, Ять!Наш современный алфавит, тот самый, который учили еще в детском саду, — это совсем не то, что когда-то изобрели Кирилл и Мефодий. В первоначальной старославянской кириллице было 43 буквы, тогда как в нашей азбуке их всего 33.

Современный алфавит появился только 98 лет назад, когда новоиспеченная советская власть издала декрет «О введении новой орфографии» — это стало третьей крупной реформой русского языка за всю его историю.

По этому декрету из алфавита навсегда исключили буквы «ять», «фита», «и десятеричное», как-то сама-собой постепенно исчезла «ижица». А вот «ё» только-только появилась там «официально», хотя еще в 1797 неофициально ее признал Николай Карамзин.

Врубка: Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ /Убѣжалъ голодный въ лѣсъ./ Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,/Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ…». Стихотворение, которое учили школьники, чтобы запомнить правописание слов с «ять»

Кроме того, в связи с реформой, исчез твердый знак на конце слов (и частей сложных слов) — это серьезно сократило расходы на печать. А еще поменялись окончания в некоторых падежах существительных, что приблизило звучание речи того времени к нашей — современной. Вот, например, несколько пар «до и после»:

новаго — нового

лачшаго — лучшего

новыя — новая

Благодаря реформе 1918 изучать русский язык стало проще. А в условиях того времени это было самой актуальной задачей. По переписи 1919 года лишь 41,7% населения страны от 8 лет и старше умели читать, писать — и того меньше. То есть больше половины жителей страны были тотально неграмотными, не могли писать ни писем, ни заявлений, не могли прочесть название родного города или даже своей фамилии.

Закономерно, что именно в том же году был издан декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», который положил начало масштабному ликбезу, да такому, что до сих пор это слово мы употребляем в обиходе. В 1920−1920 годы СССР ежегодно тратили на просвещение порядка 12% бюджета. Мир менялся.

Краткость — сестра советского словопроизводства

В советский период истории в культуру страны ворвались новые реалии. Соответственно, появились новые понятия, которые должны были эти реалии как-то объяснять — комсомолы и пионеры, партбилеты и рабфаки…

Все это врывалось в жизнь людей того времени, смешивалось с привычной «домашней» речью, с диалектами, приобретая иногда причудливые формы. Появлялось много бытовых слов, даже жаргонных, в которых можно было увидеть весь жизненный уклад простого советского человека — авоська (сумка-сетка), денатурат (денатурированный спирт с добавками неприятного запаха и вкуса), жлоб (скряга), макулатура (бумажный хлам или низкопробная литература), невозвращенец (человек, уехавший за границу и оставшийся там), уклонист (человек, взгляды которого отличались от «генеральной линии» партии), хула-хуп (большой легкий обруч), чифирь (очень крепко заваренный чай), шлягер (модная эстрадная песенка).

Главная же и такая любимая школьниками «фишка» советского времени — сокращение всего, что только можно сокращать. Аббревиатуры и сокращенные словосочетания прочно укрепились в языке того времени и переплыли в наш XXI век. Например, такие слова, как ЦУ (ценное указание), вуз, стенгазета, ГЭС, ТЭС и АЭС у нас уже не ассоциируются с конкретным историческим периодом — мы используем их в нашей речи как самостоятельные и «полноценные» слова.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,

на верхний этаж семиэтажного дома.

«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —

«На заседании

А-бе-ве-ге-де- е-же-зе-кома».

Сатирическое стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся», высмеивающее бессмысленные сокращения

Буква Ё — история с продолжением

В 1942 употребление буквы Ё стало обязательным, но уже в 1956 ее стали использовать для уточнения произношения, что и делается по сей день. В том же 1956 году «двойные» прилагательные стали писать через дефис, а до этого все было слитно, только посмотрите: темнокрасный, синезеленый — именно так до этого времени было грамматически правильно. Изменилось написание и некоторых других слов — адэкватный/адекватный, диэта/диета, цынга/цинга, жолудь/желудь, итти/идти и т. д.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!

Настоящей отдушиной советского быта стал кинематограф. Крылатые фразы из популярных советских фильмов, которые вся страна смотрела по первому и второму каналам, стремительно «влетели» в русскую речь и язык. Это удивительное явление стало частью самобытной культуры, которая сейчас объединяет и Россию, и постсоветское пространство. Вспомним только некоторые из них:

— Шурик, а может не надо?

— Надо, Федя, надо!***

Жить хорошо! А хорошо жить — еще лучше!

***

Комсомолка, спортсменка и просто красавица!

***

Птичку жалко!

***

Помедленнее, пжалста, я записывваю…

***

Какая же гадость — эта ваша заливная рыба

***

Мы разучились делать большие хорошие глупости. Мы перестали лазить в окно к любимым женщинам

***

Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!..

***

Царь, приятно познакомиться, царь!

***

Девушка, а девушка, а как вас зовут?

— Таня.

— А меня Федя!

— Ну и дура!

Клининг — не уборка, офис-менеджер — не секретарь

Что такое наш современный русский язык? Засилье иностранных слов, замена простых русских выражений новомодными и иностранными. Такая глобальная тенденция. Многие специалисты считают, что это совершенно естественное и вовсе не страшное явление. Язык должен быть гибким, отражать культуру и быт народа, на нем говорящего. А ведь на русском языке сейчас говорят порядка 260 млн человек, причем носители языка среди них — это лишь 166 млн. Русский язык активно встраивается в глобальную коммуникацию людей, является одним из шести официальных языков ООН. И совершенно ясно, что оставаться неизменным, исконным он не может, язык — это отражение нас самих.

И если в наших реалиях появились «фейки» и «луки», «троллеры» и «спойлеры», «стартапы» и «брендинги», то это лишь показатель гибкости нашего великого и могучего, способного нести в себе культуру прошлого и «впитывать» тенденции настоящего. Русский язык на протяжении нескольких столетий «впитывал» в себя иностранные слова. Начиная с восточных «алмаз», «таракан», «утюг», продолжая французскими «крем», «табурет», «омлет» и заканчивая английскими «клоун», «трамвай» и «спам». И если некоторым заимственным словам еще можно подобрать русский аналог, то большая часть уже прочно вошла в обиход.

Валерия Манжелиевская

История русского языка

Краткая история русского языка Тарасин А. Бак

Среднесрочный отчет

Языкознание 450

Доктор Синтия Халлен

24 февраля 1998 г.

«Откуда ты?» — этот вопрос я часто слышал в течение почти двух лет, проведенных в России. «Я из Америки», — отвечал я всегда, но этот ответ редко удовлетворял врожденное «русское любопытство» вопрошающего.«Да, — скажут они, — но где ваши корни ?» Затем я объяснил, что мои предки были из разных стран Северной Европы. Для большинства россиян этого было достаточно: «Значит, вы северный европеец, — сказали бы они сознательно, — теперь мы можем поговорить».

Подобно тому, как многие русские чувствовали, что не могут понять меня как личность, пока не узнают, откуда я, мы также не можем полностью понять язык, пока не узнаем его историю и происхождение. Я хотел бы изучить корни русского языка, чтобы лучше понять эту красивую и сложную систему общения.Многое из того, что кажется запутанным, произвольным или странным в современном русском языке, становится яснее, когда мы знакомимся с процессами изменений на протяжении исторического развития русского языка.

В этой статье я сделаю краткий обзор происхождения русского, а также резюмирую некоторые из основных изменений в истории языка. Я сосредоточусь на системах письма, фонологических и фонетических системах, а также на исторических рефлексах в современной лексике.Хотя я смогу дать только краткий обзор некоторых основных процессов изменений, я надеюсь, что эта статья предложит прочную основу, на которой заинтересованный читатель сможет построить дальнейшее изучение русского языка.

Краткий обзор происхождения

Многое из того, что мы знаем о происхождении русского языка, уходит корнями в попытки историков и лингвистов погрузиться в тайну прошлого. Примерно с 3500 по 2500 год до нашей эры люди, говорившие на языке, известном как индоевропейский, начали постепенно образовывать диалектные сообщества и отделяться друг от друга.По мере продвижения индоевропейских племен «на Запад и на Восток … славянские племена отделились от массы других племен и разработали свой собственный язык, который называется общеславянским или праславянским» (Сокольский 19). . Эти племена обосновались в самом центре современной Восточной Европы и веками продолжали использовать взаимно понятные диалектные формы.

Примерно в 500 году нашей эры общеславяноязычные народы разделились на западные, восточные и южные группы (см. Приложение A), а восточные славяне в конечном итоге нашли свой дом у реки Днепр на территории современной Украины (Сокольский 19).Точная дата не может быть указана, поскольку, как напоминает нам Кипарский, «наши первые точные исторические сведения о восточных славянах датируются 9 -м годами [13]» (13) из-за отсутствия письменных источников. В это время, согласно древним записям из разных источников, восточные племена славян были известны как антов и человек. Происхождение терминов «славянский» и «славянский» не установлено (Кипарский 13).

Где-то между этим разделением трех ветвей славян и сегодняшним днем восточнославянский или древнерусский язык разделен на три дополнительные основные диалектные группы, известные сегодня как украинский, белорусский и русский.Кипарский утверждает, что, хотя существует несколько различных гипотез относительно хронологии этих изменений, он считает, что свидетельства, основанные на письменных источниках, указывают на появление украинского языка где-то после 950 года нашей эры (17). Однако из-за различных политических осложнений украинский язык был официально признан отдельным языком только в 1906 году (18).

Дата, когда белорусский язык стал самостоятельным языком, более очевидна. Как упоминает Кипарский, о нем «не говорят как о независимом языке до тех пор, пока не произойдет русская революция 1917 года», когда народ Белоруссии сознательно объявил себя «независимым и создал для себя литературный язык, основанный на юго-западных диалектах Минской области. «(18-19).

Хотя эти два диалекта древнерусского языка сегодня признаны отдельными языками, сотни других диалектов по-прежнему считаются частью обширной географической области, где говорят на русском языке. Эта территория «теперь простирается от Кенингсберга [Калининграда] до Диомеда в Беринговом проливе и от Северного полюса (наблюдательные посты) до персидской границы» (Кипарский 20). Эта огромная языковая традиция, охватывающая большую часть земного шара, представляет собой столетия языковых изменений.Обсуждая некоторые из этих изменений более подробно, я надеюсь дать некоторое представление о сложности и богатой истории русского языка.

Письменный язык

Эволюция системы письма, используемой восточными славянами, имеет историю запланированных языковых изменений и реформ. Этот процесс перехода от зарождения письменности к современной системе письма можно объяснить, процитировав четыре важных события. К ним относится «рождение» кириллицы в 862 году нашей эры.D., набор из 13 реформ -го -го века, известных как Второе южнославянское влияние, реформы Петра Великого 18-го -го -го века и коммунистические реформы 1917 года.

Хотя разные люди утверждали обратное, Сокольский отмечает, что восточные славяне явно не имели письменности и не были широко грамотными. Первая попытка создания системы письма была разработана в 862 году фессалоникийскими монахами Кириллом и Мефодием. По поручению византийского императора нести Евангелие славянскому населению, эти миссионеры начали с перевода Библии и других религиозных книг на народный язык.Кирилл и Мефодий, знакомые с диалектом славянского языка, на котором говорят в Македонии, создали алфавит, основанный на фонематических свойствах этой формы славянского языка (26-28). По этой причине предком старославянского языка (OCS, древнейшая письменная форма общеславянского) был македонский диалект (Матфей 75).

Несмотря на некоторые разногласия в прошлом, большинство ученых теперь полагают, что система письма, созданная Кириллом и Мефодием, была сложным глаголическим алфавитом (см. Приложение B).Происхождение кириллической системы (см. Приложение C), гораздо более простого алфавита, основанного в основном на орфографии греческого, иврита и коптского языков, менее определено. Сокольский постулирует, что эта система была создана другим человеком после смерти Кирилла и Мефодия, возможно, епископом Климентом (30). Мэтьюз, однако, утверждает, что Кирилл сам «должен был изобрести ее [кириллическую систему] до своего отъезда с … Мефодием» из их миссионерских путешествий по землям славян (68). Однако, помимо вопроса о том, кто создал кириллицу, основная часть системы осталась до наших дней и служит орфографической основой для нескольких языков мира в дополнение к русскому, включая украинский, болгарский и монгольский.

На протяжении всей истории русского языка и его предшественников письменная форма языка претерпела несколько радикальных изменений, отчасти из-за постоянного напряжения между письменным и устным языками. Как рассказывает Сокольский, после падения Византийской империи в 1453 году большое количество византийских и болгарских ученых эмигрировало в Москву. Заметив несоответствия и безудержную «русификацию» религиозных текстов и записей, первоначально написанных в OCS, эти ученые попытались стандартизировать письменный язык.Их целью было противодействовать «искажению» оригинального языка. Основным результатом этих реформ, известных как «Второе влияние южных славян» (первое — влияние македонского диалекта), было восстановление многих архаических выражений, которые были модернизированы, повторное введение фонем / d / и / ts /, и противодействовать замене OCS «» (major jus , произносится / u / на русское «y», которое стало символом фонемы / u / (102-3).

Еще один пример запланированной смены языка проходил в 18 -м веках при Петре Великом.По словам Сокольского, Петр хотел «распространить грамотность среди населения. С этой целью он ввел в 1708-1710 годах новый, более простой и легкий алфавит», известный как «гражданский алфавит» ( гражданский грамота ). Его изменения включали удаление нескольких греческих букв, написав «

». «(/ i /) как» i «и отказ от акцентных знаков и титула , которые были надстрочными знаками, обозначающими аббревиатуры (Сокольский 117). Хотя алфавит OCS остается официальным алфавитом Русской Православной Церкви, изменения в Орфографическая система, установленная Петром Великим, в целом осталась неизменной в нерелигиозных писаниях по сей день.

Сокольский также отмечает, что некоторые незначительные орфографические изменения, призванные упростить и модернизировать «Петерс» гражданский штат , были введены коммунистическим правительством в 1917 году. Среди прочего, «

»

«( tvjerdy znak ,» жесткий знак «), потерявший свою звуковую ценность из-за фонологического изменения, был исключен.» «( jat , первоначально произносимое примерно как / то есть: /), также слилось с фонемой / je / («e»), вызывая путаницу в правилах написания.Таким образом, символ jat был удален, и все экземпляры фонологического / je / были представлены орфографически как «e» (Sokolsky 141).

Таким образом, несмотря на желание ученых 13 -го -го века и других сохранить русскую систему письма в соответствии с OCS, в последнее время их усилиям противодействовали движения к упрощению и попытки сохранить письменный и разговорный языки более тесно. связанные с. Из-за этого факта, а также из-за того, что церкви сохраняют традиционную OCS, в России сегодня есть два разных письменных языка, которые не являются взаимно понятными.Однако обе системы письма послужили ценными источниками подсказок об истории русского языка.

Фонологические и фонетические системы

Хотя фонологические и фонетические системы русского языка с момента его зарождения в индоевропейском языке претерпели множество изменений, я должен ограничить свое обсуждение несколькими из них больше принципиальных сдвигов звука. Наиболее интересные и важные звуковые изменения происходят между общеславянским и древнерусским языками.К ним относятся потеря глухих гласных, известных как jers , рост «акандже» (изменение безударного произношения гласных) и палатализация велар.

В общеславянском языке были две глухие гласные, известные как «джерс» (рус. glukhije ). Орфографически они были представлены как «

«и»

«и произносится примерно как / u / и / i / соответственно. Как отмечает Кипарский, мы можем сказать, анализируя тексты, датируемые второй половиной десятого века, что эти буквы уже менялись,« часто меняясь местами ».. . часто опускаются в определенных позициях »(97). В конце концов, в определенных средах джерс становился настолько слабым, что они вообще не произносились в конечной позиции слова или интерконсонантно в определенных слогах. В других местах изменение было более постепенным. Как Кипарский заявляет, что «потеря медиального слабого и началась не раньше 1100 г., а завершилась к определенному времени в 13 -м столетии [ури]». «Сильные» или акцентированные джерси не исчезли, но были преобразованы в / о / и / e / соответственно (102).Хотя слабые джерси больше не произносятся в современном русском языке, «мягкий знак» () по-прежнему пишется многими словами, указывая на «мягкость» или палатализованный характер предшествующего согласного. В результате орфографических реформ 1917 г. слово или «жесткий знак» было отменено в большинстве слов (Сокольский 117), но остается в нескольких отдельных словах.

В древнерусском языке фонема / о / произносилась как [о] в любой среде. Однако где-то в 13 -м и 14 -м веках «безударное о стало произноситься как а» (Сокольский 54).Мэтьюз утверждает, что это изменение распространялось постепенно, начиная с диалектной вариации, обнаруженной в центральной России (очевидно, считавшейся «провинциальной»), и медленно продвигалось среди населения, пока не стало частью стандартного диалекта. В 17 -м гг. «Какое-то время не существовало общепринятой нормы произношения» безударного / о / в московском диалекте (168). К 18 -м векам, однако, даже Петр Великий произносил безударные / o / as / a /, о чем свидетельствуют его «частные письма [которые] написаны не слишком аккуратно» (170).К концу 18 -го века и началу 19-го года чрезвычайно консервативная грамматика Академии Ломоносова содержала правило произношения для akanje : «Буква o без ударения произносится во многих словах, как буква a в обычном разговора, чтобы смягчить артикуляцию (Матфей 174). Сегодня / о / произносится как // в большинстве безударных слогов, «с вариантами, в зависимости от до- или посттонического положения безударного слога» (Кипарский 142) .

Палатализация велярных согласных / k /, / g / и / x / — еще одно важное изменение в фонологической истории русского языка. Как указывает Мэтьюз, «общеславянские веляры были твердыми [то есть не палатализированными] … и начало их палатализации в древнерусском языке можно наблюдать спорадически в XI веке» (156). Об этом изменении свидетельствуют тексты, в которых знак «» (/ /), ранее записанный после этих велярных согласных, начал заменяться гласным переднего ряда «

«. «(/ i /), показывая палатализацию предыдущего согласного (156).Это изменение постепенно перешло в язык с 11 -го -го до 14-го -го веков, когда «обычно предполагается, что … процесс был завершен и использование for стало традиционным» (Matthews, 163). В современном русском языке после велярных согласных идут исключительно гласные переднего ряда, что указывает на завершение процесса палатализации.

Конечно, это далеко не исчерпывающее обсуждение всех фонологических и фонетических изменений в истории русского языка.Однако я надеюсь, что он послужит образцом некоторых звуковых изменений, которые произошли между общеславянским и древнерусским языками, а также основой для дальнейшего исследования этой темы.

Исторические рефлексы в современной лексике

История слов, из которых состоит современный русский язык, чрезвычайно сложна. Сложная сеть лексических единиц отражает сложную историю самих восточных славян, уходящую корнями как в прошлое, так и в настоящее.Сокольский делит лексику русского языка на четыре группы, которые я хотел бы кратко обсудить: «Общеславянские слова, восточнославянские, чисто русские слова и слова, заимствованные из других языков» (85).

Сокольский цитирует русского лингвиста Трубачева, который, по-видимому, утверждает, что конкретный русский словарь содержит 3191 слово общеславянского происхождения. Эти слова отражают темы природы, тела, социальных отношений и работы и, кажется, имеют родственные связи в славянских языках (86-7).Они отражают неизменные элементы мира говорящих, передаваемые от родителей к детям на протяжении веков, так что сегодня русский русский использовал бы очень похожую форму для таких слов, как «земля», «дождь», «сердце», «сосед» и « зерно »как его славянские предки до 5 -го века (Сокольский 85-6).

Другая группа слов, которую Сокольский указывает как составляющую часть современного русского лексикона, имеет восточнославянское (древнерусское) происхождение. Эти слова являются общими для русского, белорусского и украинского языков сегодняшнего дня, но отсутствуют в западной и южной группах славянских языков.Эти слова включают в себя семейные отношения, животных, цвета и слова для обозначения времени, такие как «сегодня», «после» и «сейчас» (88). Однако большая часть слов в современном русском языке считается «чистым» русским языком (Сокольский 88). Многие из них включают слова, придуманные в советское время, особенно сокращения и соединения, которые процветали в эпоху бюрократического языка (143).

Многие слова в русском языке были заимствованы из разных языков на разных этапах истории.Первыми князьями государства, известного как Русь, были викинги из Скандинавии, правившие веками. Хотя несколько мало употребляемых слов вроде « кнут » для хлыста пришли из языка викингов, большая часть скандинавского влияния сохраняется только в таких именах, как «Игорь», «Ольга» и «Олег» (Сокольский, 89). От татарского нашествия и контроля над Русью (которое длилось с 1240 по 1480 год) очевидны и другие пережитки. Слова «кирпич», «охрана» и «деньги», среди прочего, сохранились в русском языке сегодня (Сокольский, 89).