Выразительные средства 6 класс онлайн-подготовка на Ростелеком Лицей

Текст. Выразительные средства.

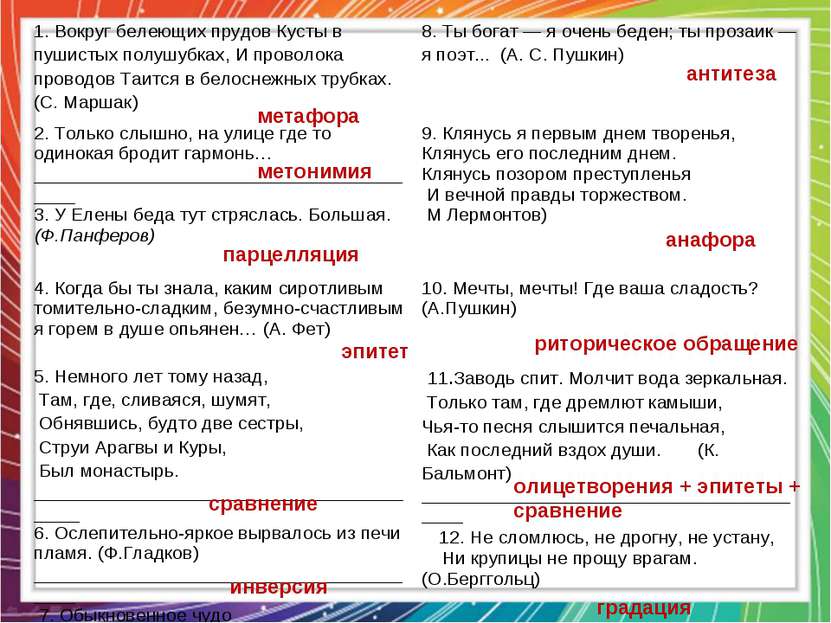

Основным средством выразительности являются тропы — специальные изобразительно-выразительные средства языка, основанные на использовании слов в переносном значении.

Виды тропов: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение и другие.

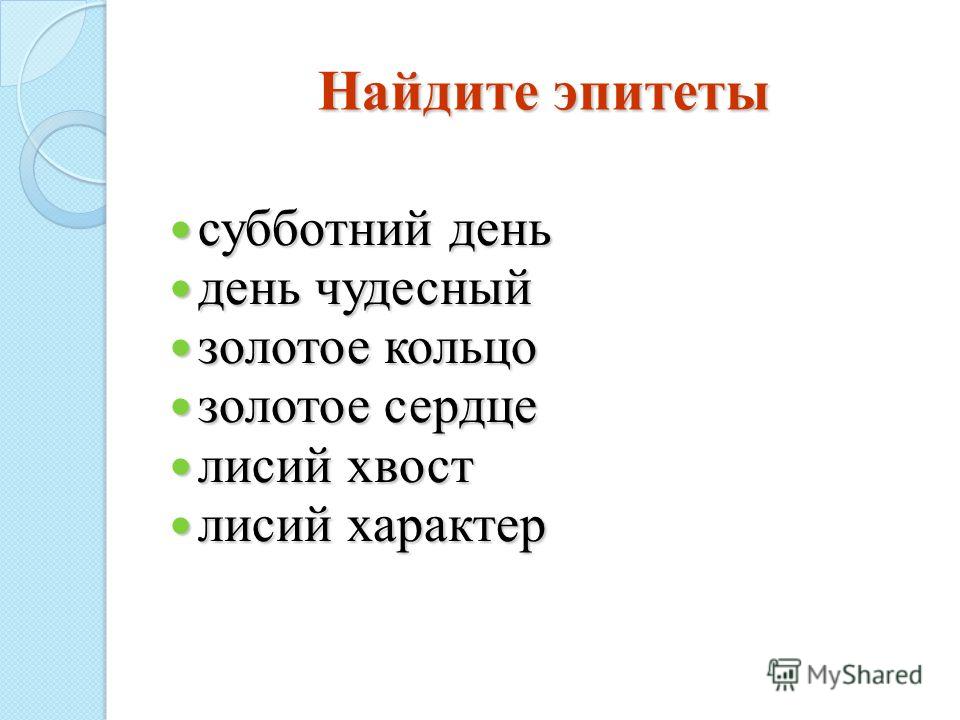

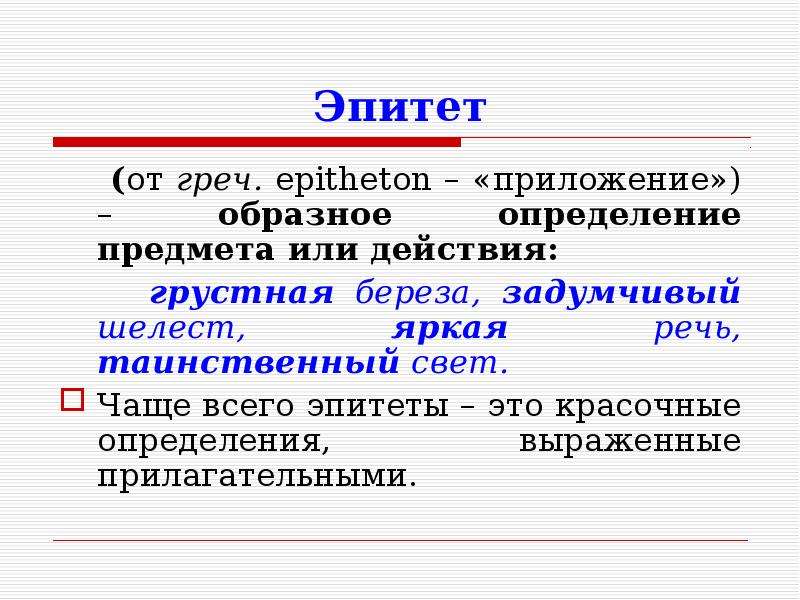

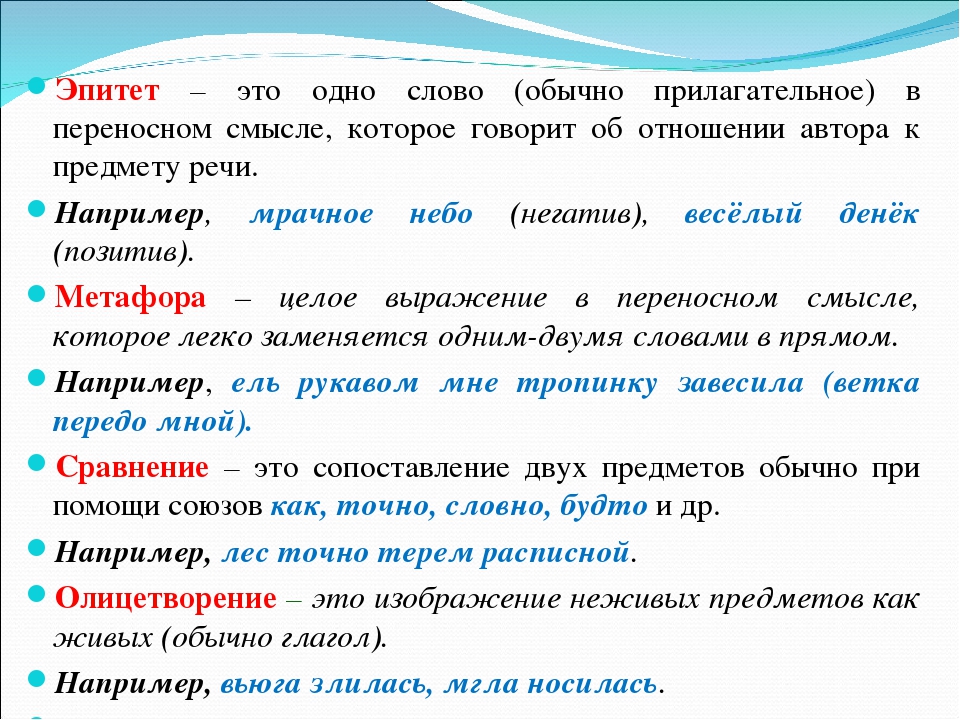

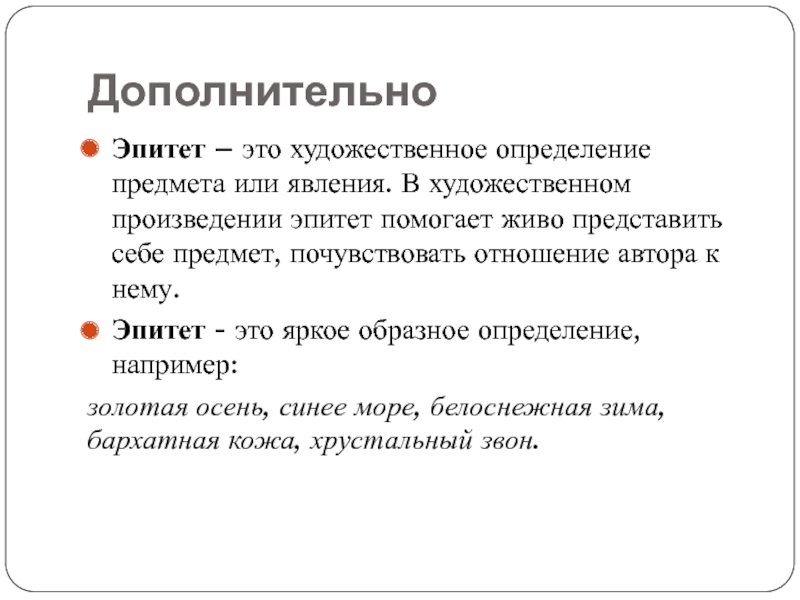

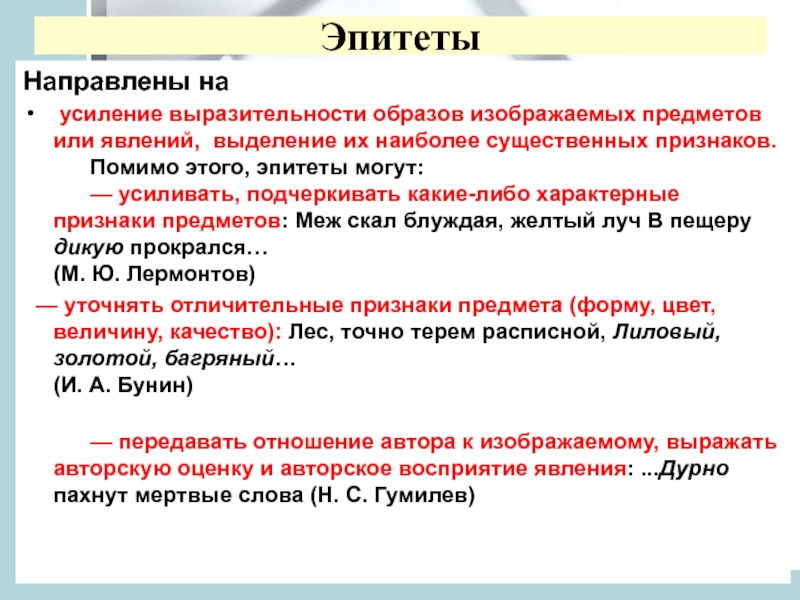

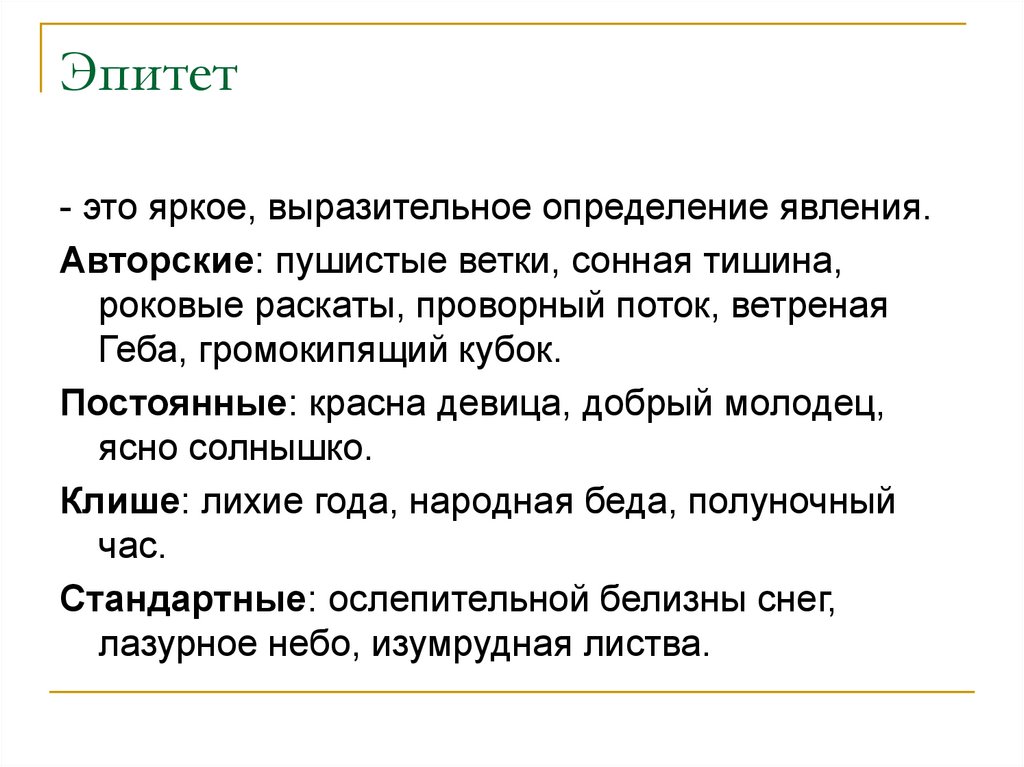

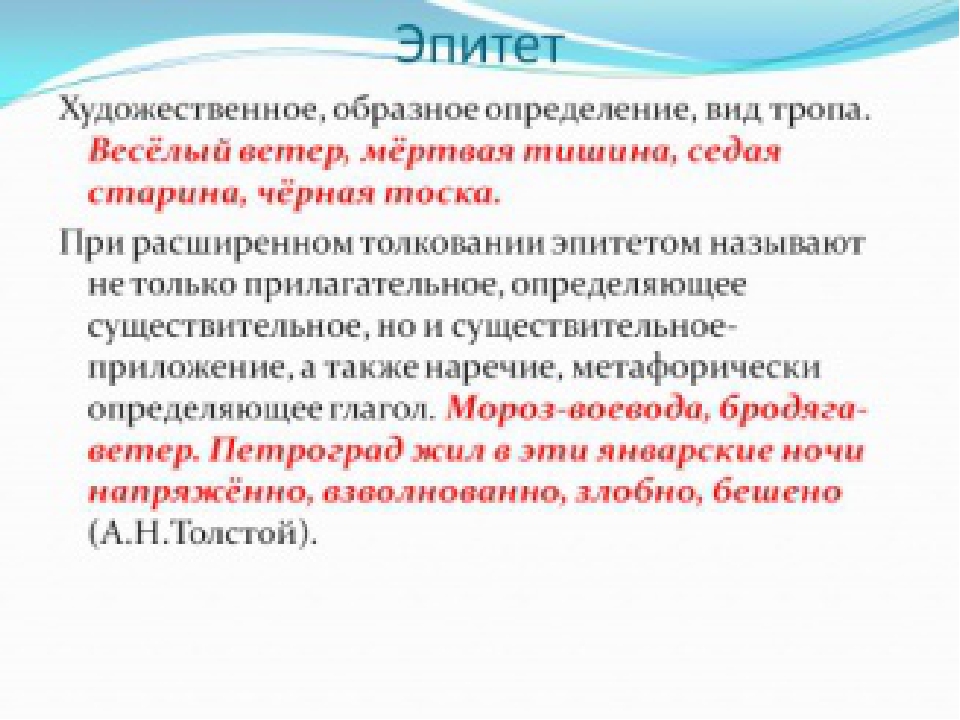

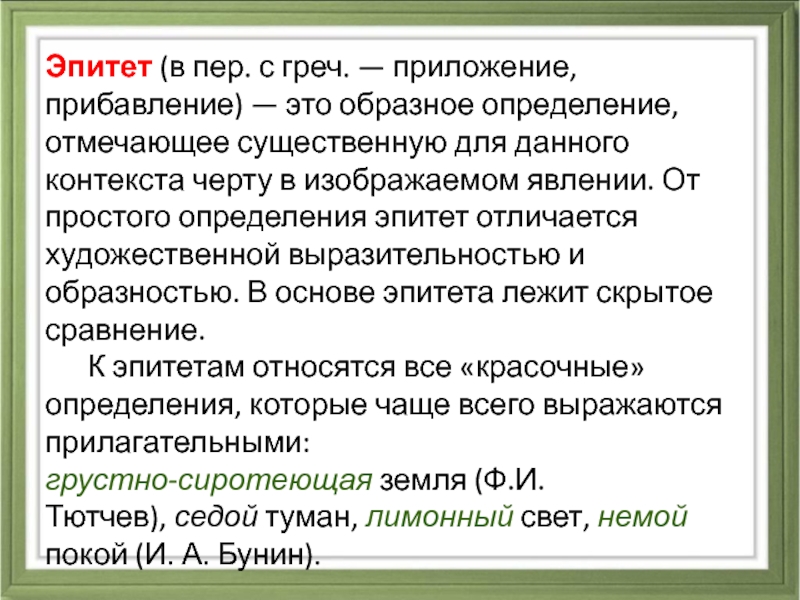

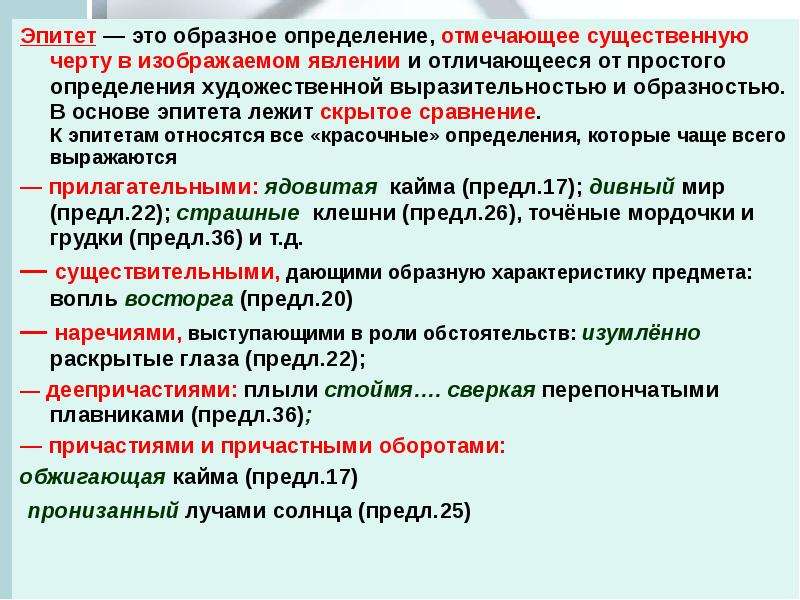

Эпитет — это образное определение, отмечающее существенную для данного контекста черту в явлении.

От простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение. К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего выражаются прилагательными: задумчивый шелест, печальный туман, немая тишина.

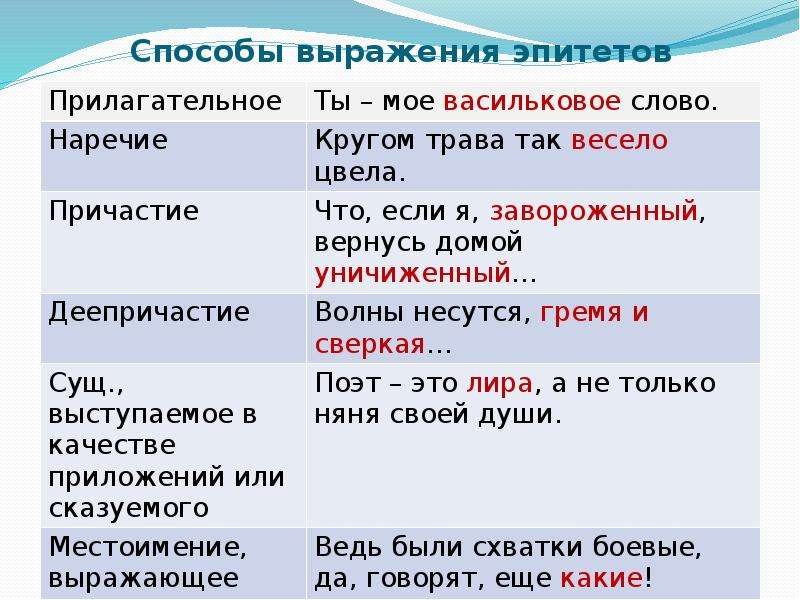

Эпитеты могут также выражаться:

— существительными, которые дают образную характеристику предмета: Волга-матушка; осень-чародейка;

— наречиями, выступающими в роли обстоятельств: Он горячо любит свою избранницу;

— местоимениями, выражающими превосходную степень того или иного состояния человеческой души: -Говорят, был отличный концерт! -Да, еще какой!

Сравнение — это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного явления с другим.

Сравнение всегда двучленно: в нем называются оба сопоставляемых предмета.

Пример: Озеро было гладким, как зеркало. Озеро, как зеркало — сравнение.

Сравнения выражаются различными способами:

— формой творительного падежа существительных: молодость прошла одним днем;

— формой сравнительной степени прилагательного или наречия: ее глаза ярче звезд.

— сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др.

— при помощи слов «подобный», «похожий», «это»: ее руки подобны тонким ветвям ивы.

Сравнения могут быть прямыми и отрицательными.

Отрицательные сравнения особенно характерны для устной народной поэзии и могут служить способом стилизации текста: то не конский топ, не людская молвь…

Сравнения как средства языковой выразительности могут использоваться не только в художественных текстах, но и в публицистических, разговорных, научных.

Метафора — это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо признаку. Иногда говорят, что метафора – это скрытое сравнение.

Например, метафора: Ее серебряные волосы ниспадали с плечи — содержит сравнение волос с серебром.

Многие метафоры стали обычными в повседневном употреблении и потому не привлекают внимания, утратили в нашем восприятии образность: дело прогорело, хождение рубля, кружится голова.

В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создает компактность и образность употребления слова.

В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, цвету, объему, назначению, ощущениям и т.п.: гора сообщений, стена льда, искра ненависти.

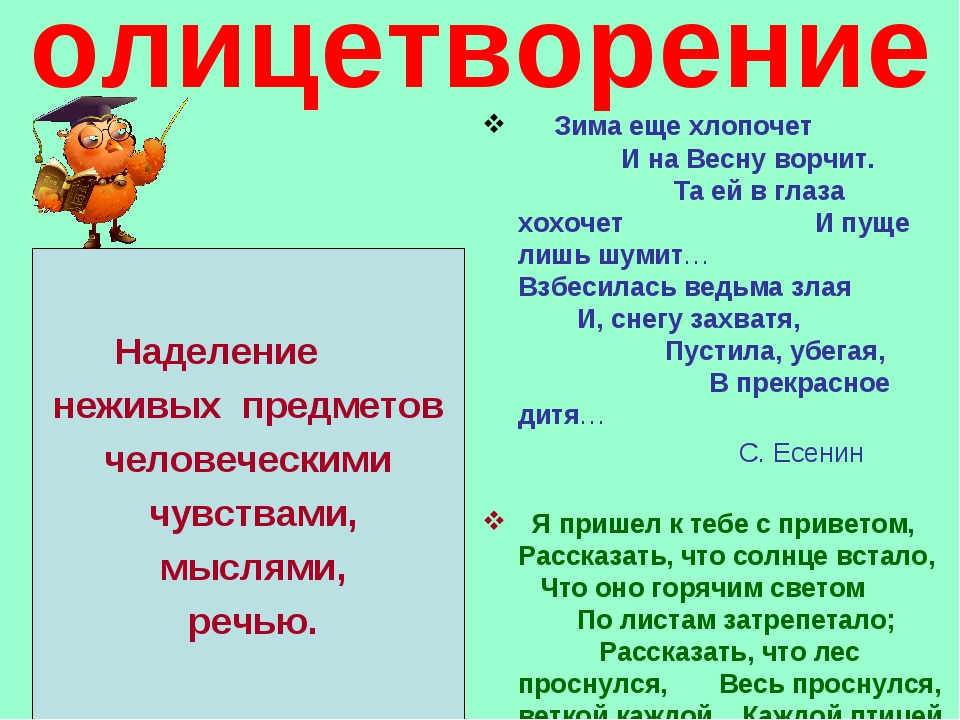

Олицетворение — это разновидность метафоры, основанная на переносе признаков живого существа на явления природы, предметы и понятия.

Чаще всего олицетворения используются при описании природы:

Ведь уж осень на двор

Через прясло глядит.

Вслед за нею зима

В теплой шубе идет,

Путь снежком порошит,

Под санями хрустит. ..

..

Реже олицетворения связаны с предметным миром:

Вдалеке плакала скрипка.

На олицетворении строится один из самых близких к фольклору литературных жанров — басня.

Аллегория — один из видов художественных тропов, который широко используется в литературе. Можно сказать, что аллегория — это иносказательное изображение какого-либо явления действительности. Примеры аллегорий:

осел — это глупость, баран — упрямство, голубь — мир.

Использование аллегории художниками слова способствует раскрытию абстрактного понятия добра, зла, подлости, жадности и пр. в конкретном художественном образе.

Урок 15. изобразительно-выразительные средства языка — Русский язык — 6 класс

Русский язык

Урок № 15

Изобразительно-выразительные средства языка

Перечень рассматриваемых вопросов

1. Изобразительно-выразительные средства языка.

2. Роль эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, гипербол в предложениях и текстах.

Тезаурус

Изобразительно-выразительные средства языка – это поэтические обороты речи, в которых слово или выражение употреблено в переносном значении.

Гипербола – это образное выражение, состоящее в непомерном преувеличении размеров, красоты, значения изображаемого предмета или явления.

Литота – это образное выражение, состоящее в преуменьшении размеров, значения изображаемого предмета или явления.

Метафора – Слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства предметов или явлений (скрытое сравнение).

Олицетворение – разновидность метафоры, наделение неодушевлённого предмета признаками и свойствами человека.

Сравнение – сопоставление одного предмета с другим с целью художественного описания первого.

Эпитет – образное определение предмета или действия.

Список литературы

Обязательная литература:

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. Учебник. 6 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2018. – 192 с.

2. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. Учебник. 6 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018. – 191 с.

Дополнительная литература:

- Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2019.

- Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г., Михайлова С. Ю. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2019.

- Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г., Михайлова С. Ю. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2019.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Отгадайте загадку Бориса Заходера:

Нахмурилось небо

(Наверно, не в духе!).

Летают, летают

Белые мухи!..

И носятся слухи,

Что белые мухи,

Не только летают,

Но даже – не тают!

Конечно, вы догадались, что речь идёт о снеге. Как вам удалось определить правильный ответ? Поэт создал образ снега, сравнив его с мухами. Всё это удалось благодаря употреблению слов в переносном значении. Например, небу приписано действие человека: оно нахмурилось, оно не в духе.

Слова или обороты, употреблённые в переносном значении, называются тропами.

К основным тропам относятся: метафора, олицетворение, эпитет, гипербола.

Метафора – это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства предметов или явлений (скрытое сравнение). Например, рыжие волосы иногда называют огненными, потому что они похожи на цвет огня. Когда человека переполняют разные чувства, говорят: палитра чувств, радуга чувств.

Олицетворение – это наделение неодушевлённого предмета признаками и свойствами человека. В тексте загадки небу приписаны действия человека: нахмурилось небо.

У слова барабанить прямое значение – бить в барабан, а переносное – часто и дробно стучать. В стихотворных текстах можно найти олицетворение барабанит дождь:

Барабанят капли по крыше,

Ходит ветер серой волной.

Барабанщик из дому вышел

Под весенний дождь проливной. (Владислав Крапивин)

В этом тексте и ветру приписаны свойства человека, он ходит.

Эпитет – это образное определение предмета или действия.

Например, человека, который много работает, многое умеет, много знает, не устаёт, не ошибается, называют человек-компьютер.

Чаще всего эпитеты используют в художественных текстах.

Например, Виктор Балашов в качестве эпитетов использует и прилагательное, и существительное: «Прокалывая ржавые прошлогодние листья, потянулась на свет нетерпеливая травка, и красавец подснежник, укутанный в бархатистую шубку, выглянул из-под слежавшейся хвои».

Гипербола – это образное выражение, состоящее в непомерном преувеличении размеров, красоты, значения изображаемого предмета или явления.

Необычность, выразительность придаёт тексту Владимира Маяковского гипербола:

В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла –

на даче было это.

Выразительным средством языка является сравнение. Людям свойственно сравнивать предметы по размеру, цвету, функции и другим признакам.

Вот пример стихотворения Николая Заболоцкого «Голос в телефоне»:

Раньше был он звонкий, точно птица,

Как родник, струился и звенел,

Точно весь в сиянии излиться

По стальному проводу хотел.

А потом, как дальнее рыданье,

Как прощанье с радостью души,

Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

Как отличить сравнение и метафору? Метафора – это скрытое сравнение. Рассмотрим примеры: бронзовый подсвечник – бронза загара – загар как бронза. Бронзовый подсвечник – это подсвечник, сделанный из бронзы. Слово бронзовый употреблено в прямом значении. Бронза загара – это загар, похожий по цвету на бронзу. Это метафора. Загар как бронза – это сравнение. В сравнении есть элемент, указывающий на сравнение, – это слово как. На сравнение могут указывать слова похож, подобен, словно, будто, точно. У метафоры таких слов нет.

В одном тексте могут использоваться различные средства выразительности. Рассмотрим пример – отрывок из текста Бориса Васильева: «Мы испуганно заспешили домой. Но не успели сделать и сотни шагов, как из взорванного громом неба на нас обрушились потоки воды. Упругие струи, будто резиновые шланги, хлестали нас по голове и по спине, возле самых ног змеились молнии, что-то лопалось в траве, и ежесекундно, бушуя в неистовой злобе, ревел гром». В этом тексте есть и метафоры, и олицетворения, и сравнение. Вместе они создают картину грозы, которую каждый читатель представляет очень ярко, как будто сам был её свидетелем.

Если нам нужно сообщить информацию, факты, мы избегаем образных средств. Мы говорим: наступает ночь.

А если необходимо рассказать собеседнику так, чтобы он представил всю картину события, то прибегаем к изобразительно-выразительным средствам. Например, как это сделал Михаил Шолохов: Неслышно, серой волчицей придёт с востока ночь.

Тренировочные задания:

Установление соответствия между элементами двух множеств

Определите, какие средства выразительности использованы в предложениях.

Забормотал спросонок гром… (К. Паустовский) | |

Вошёл мужик с брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка. (Н. Гоголь) | |

Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. |

Для правильного выполнения задания нужно найти слова, употреблённые в переносном значении.

1. Забормотал спросонок гром… Грому приписаны действия человека. Это олицетворение.

2. Вошёл мужик с брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка. Брюхо сравнивается с самоваром. Ищем показатель сравнения – слово похожим. Это сравнение. Кроме того, Н. Гоголь преувеличивает размер брюха. Это гипербола.

3. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. Облака сравниваются с горами. Показатель сравнения – слово чем. Это сравнение.

Правильный ответ

Забормотал спросонок гром… (К. Паустовский) | олицетворение |

Вошёл мужик с брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка. (Н. Гоголь) | гипербола, сравнение |

Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. (М. Лермонтов) | сравнение |

Добавление подписи к изображениям.

Выберите наиболее подходящий вариант подписи к фотографии. Название должно передавать образ.

Дельфин.

Весёлый дельфин.

Дельфины – наши лучшие друзья.

Дельфин улыбается.

Весёлый трюкач.

Анализируем варианты. Название должно отражать все элементы изображения: героя (дельфин), его настроение (весёлый), действия (трюк с мячом).

Правильный ответ

Весёлый трюкач.

Урок литературы в 6 классе Тема: Средства художественной выразительности. Олицетворение.

Урок литературы в 6 классе

Тема: Средства художественной выразительности.

Олицетворение.

Стихи С.Есенина — настоящий кладезь не только для эстетического воспитания, но и для воспитания читательской культуры, а также для знакомства с секретами поэтического мастерства и художественными средствами литературы.

Именно поэтому для ознакомления шестиклассников с понятием олицетворение были выбраны стихотворения великого поэта. Тем более что к этому периоду дети их хорошо знают, многое помнят наизусть. Это дает возможность сделать урок об олицетворении не только обучающим новому понятию, но и повторяюще-закрепляющим ранее изученное. На этом уроке багаж прежних знаний школьников актуализируется, получит новое осмысление, окажется востребованным для того, чтобы помочь им подняться на новую ступеньку читательской культуры.

В связи с этим учителем будут использованы различные формы работы:

а) объяснение литературного понятия на зрительно-образной основе;

б) литературная игра-путешествие по сказочному лесу, рассчитанная на повторение стихотворений С.Есенина и на внимание учащихся к слову поэта (для игры используется карта сказочного леса и подорожные грамоты, выданные каждому ученику)

в) мини-опрос по контрольному листку (тоже имеющемуся у каждого ученика), который покажет, насколько хорошо учащиеся усвоили понятие олицетворение;

г) развитие речи — составление описания березы по данному тексту и опорным словам;

д) сопоставление изобразительных средств в живописи, литературе и музыке на материале описания метели, репродукции картины В.Перова «Тройка » и фрагмента оперы Свиридова «Метель» (фонограмма).

Оборудование урока: урок оформляется портретом С.А.Есенина, различными изданиями его сборников стихотворений, «контурной» картой сказочного леса. На этой карте обозначены контуры пунктов будущего путешествия, но они не раскрашены — «раскрашиваться» каждый из них будет тогда, когда ребята выполнят очередное задание по подорожной грамоте: в специальные прорези вставляются готовые цветные рисунки. Этот прием в зримой форме закрепляет в сознании учащихся представление об особой выразительности и яркости олицетворения.

Этот прием в зримой форме закрепляет в сознании учащихся представление об особой выразительности и яркости олицетворения.

Для усвоения этого понятия также используются две иллюстрации, изображающие девушку в русском костюме: каждая последующая должна быть ярче и наряднее предыдущей, чтобы учащиеся лучше почувствовали различия эпитета, постоянного эпитета и определения.

Начинаем урок.

Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных.

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных.

Эти прекрасные строчки из есенинского стихотворения «Край любимый!…». Сергей Есенин – великий русский поэт, отразивший красоту родной природы в своем творчестве, создавший необыкновенный образ природы. В его стихах природа олицетворена, одухотворена, очеловечена. Образ живой природы создавался Есениным с помощью различных средств художественной выразительности: эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений, которые помогли поэту открыть нам, читателям, удивитель-ный мир природы.

Сегодня мы с вами сможем заглянуть в этот заманчивый мир природы, а заодно и закрепить понятие олицетворение, метафора.

Мы совершим круиз по сказочному лесу С.Есенина, в котором растут непростые деревья, а волшебные. Они могут разговаривать, петь, менять наряды и даже влюбляться, благодаря используемым художественным средствам метафоре и олицетворению.

Вы уже путешествовали по морю знаний художественных средств! Назовите художественные средства, с которыми вы уже познакомились?

Совершенно верно, мы познакомились с эпитетом, метафорой. И сегодня продолжим наше знакомство с олицетворением.

Тем более что он капитан команды (демонстрируется «портрет» олицетворения).

Учащиеся записывают в тетради: «Олицетворение — изображение неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ – даром речи, способностью мыслить и чувствовать, признаками и свойствами человека».

Давайте вернемся к строкам, с чтения которых мы начали урок:

Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных.

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных.

Какой неодушевленный предмет наделяет признаками и свойствами человека в этом четверостишии? (Край, где родился и вырос).

А вот еще строки из стихотворения Есенина:

И горит в парче лиловой

Облаками крытый лес. (Лес)

— Давайте вспомним, что же такое эпитет?

Эпитет — художественное определение, дающее яркую, выразительную характеристику предмету.

— Давайте вспомним, что же такое метафора?

Метафора {греч, metaphora — перенос) — слово или выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между обозначаемыми предметами есть сходство «Тенькает синица меж лесных кудрей» кудрями названа крона дерева , потому что она похожа на кудри человека. В нашей речи много метафор: шляпка гриба, ручка двери, узел связи.

Итак, почему же именно олицетворение избрано капитаном? (Потому что он воспринял все свойства своих коллег и добавил к ним еще и свои — красочность, выразительность, образность.)

А теперь мы вместе с командой братьев отправимся в круиз по сказочному лесу С.Есенина. Карта этого леса перед вами. Пока она только контурная, нам предстоит ее раскрасить вместе с олицетворениями. Каждый пункт нашего путешествия засияет всеми красками, как только мы выполним задание к нему. На все путешествие вам выдается подорожная грамота, в которой обозначен весь маршрут с заданиями. Итак, в путь. (Включается фонограмма мелодии Вивальди «Времена года».)

(Идет работа с картой и подорожной грамотой. )

)

Игра завершается проверкой усвоения понятия учащимся по контрольному листку.

Все задания выполнены, и путь наш снова лежит к волшебному лесу, где нас ждет хозяин леса – старичок-лесовичок, который непременно спросит: «А чему вы, ребята, научились? Что видели?» Давайте-ка проверим себя, все ли мы хорошо знаем, чтоб не ударить лицом в грязь.

(Учащиеся под руководством учителя выполняют задания по контрольному листку)

После этого закрепления понятия несколько минут отводится для творческой работы — составления описания метели с использованием олицетворений.

Дети работают с опорным текстом и словами к нему, затем читаются некоторые работы вслух и обсуждаются.

На заключительном этапе урока проводится сопоставление изобразительных средств в литературе, живописи и музыке, которое выведет ребят на новый этап осмысления литературного понятия и позволит увидеть своеобразие каждого вида искусства.

Ну, вот и наш волшебный лес. Встречает нас старичок-лесовичок (здесь возможен элемент инсценировки), очень довольный нашими успехами. Лес прекрасен в любое время года: и весной, и летом, и осенью, и зимой. Ой, но что это? Да, это же просто поднялась метель! Наш лес и ,правда, волшебный: среди цветущего лета вдруг поднялась метель. (Демонстрируется репродукция картины В. Перова «Тройка».) Вспомните, как писал о ней Есенин. (Подготовленным учеником читается описание метели.)

А какой увидел метель художник?

А теперь послушайте, какой услышал ее композитор Г.Свиридов. (Включается фонограмма фрагмента арии.)

Нравятся ли вам такие живописное и музыкальное решения? Почему?

Какими средствами создали метель художник и композитор?

Как видите, и у художника, и у композитора нашлись свои художественные средства: у художника — краски, свет, ракурс, у композитора — ритм, мелодия, голос. А у поэта — это слова, красочные эпитеты, сравнения, олицетворения.

ПОДОРОЖНАЯ ГРАМОТА

1. Черемуха

Черемуха

Вставьте пропущенные олицетворения:

Синий май. Заревая теплынь.

_________кольцо у калитки.

Липким запахом_____ полынь

________черемуха_________.

(Не прозвякнет, веет, спит в белой накидке)

Береза

Вставьте пропущенные олицетворения:

Зеленая прическа,

Девическая грудь,

О тонкая березка,

Что______________?

(загляделась в пруд)

3. Туча.

Вставьте пропущенные олицетворения:

Туча________________,

____________пахучий туман.

Еду грязной дорогой с вокзала

Вдалеке от родимых полян.

(Кружево в роще связала, закурился)

4. Ели.

Вставьте пропущенные олицетворения:

_______________девушки-ели,

И поет мой ямщик на-умяк…

(Пригорюнились)

5. Весна.

Чья это характеристика?

В цветах любви весна-царевна

По роще косы расплела…

И я, как страстная фиалка,

Хочу любить, любить весну.

Назовите олицетворение, которое помогает создать одушевленный образ весны.

Осень.

Чья это характеристика?

Тихо – в чаще можжевели по обрыву,

Осень –рыжая кобыла –чешет гриву.

7. Сосна.

Вставьте пропущенные олицетворения:

__________ _____ ,

________лес_________,

__________________

____________сосна.

______________, как старушка ,

_______________________,

А над самою макушкой

Долбит дятел на суку.

(Заколдован невидимкой, дремлет под сказку сна; словно белою косынкой подвязалась; ,понагнулась, оперлася на клюку)

Как олицетворение помогает передать авторское отношение?

8. Заря.

Заря.

Найдите олицетворение?

Заря окликает другую,

Дымится овсяная гладь…

Я вспомнил тебя, дорогую,

Моя одряхлевшая мать.

Клен.

Найдите олицетворение?

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,

Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?

Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,

Утонул в сугробе, приморозил ногу.

10. Тополь.

Найдите олицетворение?

Над окошком месяц. Под окошком ветер.

Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий –

И такой родимый, и такой далекий.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

1. Выберите в приведенных отрывках из стихотворений С.Есенина олицетворения, близкие народной речи, фольклору:

Рассвет рукой прохлады росно

Сшибает яблоки зари…

2. Выберите в приведенных примерах метафоры

По дорогам усохшие вербы

И тележная песня колес…

Ни за что не хотел я теперь бы,

Чтоб мне слушать ее привелось.

3. Выберите в приведенных примерах метафоры:

Равнодушен я стал к лачугам,

И очажный огонь мне не мил,

Даже яблонь весеннюю вьюгу

Я за бедность полей разлюбил.

4. Выберите в приведенных примерах метафоры:

Под соломой-ризою

Выструги стропил,

Ветер плесень сизую

Солнцем окропил

В окна бьют без промаха

Вороны крылом,

Как метель, черемуха

Машет рукавом.

Выберите в приведенных примерах олицетворения:

Сад полышет, как пенный пожар,

И луна, напрягая все силы,

Хочет так, чтобы каждый дрожал

От щемящего слова «милый».

Выберите в приведенных примерах олицетворения:

Ах, колокольчик! твой

Мне в душу песней позвонил

И рассказал, что васильки

Очей любимых далеки.

Не пой! не пой мне! Пощади.

И так огонь горит в груди.

Выберите в приведенных примерах олицетворения:

Зашумели над затоном тростники.

Плачет девушка-царевна у реки.

Погадала красна девица в семик.

Расплела волна венок из повилик.

Ах, не выйти в жены девушке весной,

Запугал ее приметами лесной.

На березке пообъедена кора,-

Выживают мыши девушку с двора.

Бьются кони, грозно машут головой,-

Ой, не любит черны косы домовой.

Запах ладана от рощи ели льют,

Звонки ветры панихидную поют.

Ходит девушка по бережку грустна,

Ткет ей саван нежнопенная волна.

Выберите в приведенных примерах олицетворения:

Цветы мне говорят прощай,

Головками кивая низко.

Ты больше не увидишь низко

Родное поле, отчий край..

—А теперь давайте подберем олицетворения к любимому есенинскому дереву – березе!

(Ребята самостоятельно подбирают олицетворения и зачитывают то, что у них получилось).

-Вы очень хорошо справились с этим непростым заданием, а теперь пришло время сравнить ваши результаты с описанием березы у Есенина:

Береза

1.Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

2.Я навек за туманы и росы

Полюбил у березки стан,

И ее золотистые косы,

И холщовый ее сарафан.

3.Устав таскаться

По чужим пределам,

Вернулся я

В родимый дом.

Зеленокосая,

В юбчонке белой

Стоит береза над прудом.

4.Березки!

Девушки-березки!

Их не любить лишь может тот,

Кто в ласковом подростке

Предугадать не может плод.

Вопросы классу:

—С кем чаще всего сравнивает березу поэт?

-Какими чертами наделяет это прекрасное дерево?

-Чувствуете ли вы, что автор очень трепетно относится к березе? Почему?

-Как вы думаете, что помогло автору передать всю свою любовь и нежность березе?

—Какое дерево у Есенина наделено мужскими чертами характера?

-Правильно, конечно, клен и тополь! Есенин был блестящим мастером пейзажной лирики, вдохновенным певцом родной земли. Подобно шишкинскому лесу или левитановской осени, нам бесконечно дороги и близки и «зеленокосая» березка – любимый образ поэта, и его старый клен «на одной ноге», стерегущий «голубую Русь».

Природа у С.Есенина живет, действует, горячо реагирует на судьбы людей, события истории. Она – любимый герой поэта.

Мы с вами сегодня совершили необыкновенное путешествие в мир природы Есенина и, надеюсь, узнали много нового и интересного! На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее путешествие, но оно не последнее. Скоро мы опять отправимся в удивительный мир художественных средств выразительности и познакомимся с еще одним его жителем.

7

Олимпиада по литературе для 6 класса

Автор Оксана Анатольевна Лисовская,

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 82 города Ульяновска

Название учебно-методического комплекса: УМК по литературе Т. Ф. Курдюмовой для 6 класса

Ф. Курдюмовой для 6 класса

Цели и задачи: Проверить знания учащихся по пройденному материалу, воспитывать интерес к литературе, развивать память.

Оборудование и материалы: раздаточный материал

Вопросы:

- Какие средства художественной выразительности использованы в отрывке:

- Определите жанр каждого из произведений, отрывки из которых приведены:

- Какой русский поэт и переводчик сам себя шутя называл «дядькой всех ведьм и чертей на Руси»?

- Кто автор этих произведений?

- С именем какого русского писателя связаны эти места:

- Каким размером написано большинство басен И. А. Крылова. Например:

- О какой картине идет речь? Кто является ее автором? С каким стихотворением перекликается сюжет картин?

- О каких писателях идет речь?

- Придумайте монолог Ветра, Дождя, Старого Дома, Цветочной Вазы, Испорченного Телефона, Перегоревшей Лампочки, Домашнего Компьютера.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный –

Всё вторит весело громам.

а) Спустя некоторое время отошел от жизни святой митрополит Алексий, и снова блаженный Сергий был принуждаем с мольбою великодержавными князьями и всеми людьми воспринять престол метрополии Российской.

б) Голодная лисица заметила свесившуюся с лозы гроздь винограда и хотела было достать ее, но не могла. Ушла она и говорит: «Он еще не дозрел». Иной не может сделать что-либо из-за недостатка сил, а винит в этом случай.

в) Любишь кататься, люби и саночки возить.

г) Спереди пятачок, сзади крючок, посередине спинка, на спинке щетинка.

а) «Светлана», «Людмила», «Спящая царевна», «Лесной царь».

б) «Бесы», «Гробовщик», «Метель», «Евгений Онегин».

а) Михайловское, Царский Лицей, Москва.

б) Петербург, Пятигорск, Москва.

Послушай, я не кинусь в слезы:

Мне шутка все твои угрозы.

Что я стараюсь приобресть,

То не в твоих руках хранится;

А чем не можешь поделиться,

Того не можешь и унесть.

Январский день. Комната, в которой находятся трое дорогих друг другу людей, кажется, залита теплом и светом. В центре – вдохновенная фигура поэта. На заднем плане изображена старенькая женщина, она замерла, покоренная музыкой слова своего воспитанника. Справа изображен друг поэта, он не просто слушает – внимает. В его взгляде – восхищение, глубокий интерес. Оказавшийся вдруг «в глуши, во мраке заточенья», друг дал почувствовать поэту спасительность «любви и дружества».

Комната, в которой находятся трое дорогих друг другу людей, кажется, залита теплом и светом. В центре – вдохновенная фигура поэта. На заднем плане изображена старенькая женщина, она замерла, покоренная музыкой слова своего воспитанника. Справа изображен друг поэта, он не просто слушает – внимает. В его взгляде – восхищение, глубокий интерес. Оказавшийся вдруг «в глуши, во мраке заточенья», друг дал почувствовать поэту спасительность «любви и дружества».

а) Он был не только прекрасным поэтом, переводчиком, но и мудрым педагогом, воспитателем наследника престола, будущего императора Александра II. А.С. Пушкин назвал себя его учеником; когда из печати вышла поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», этот поэт подарил Пушкину портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя».

б) У себя дома, в имении Ясная Поляна под Тулой, он создает школу для крестьянских детей и сам учительствует в ней, пишет «Азбуку», создает четыре «Русские книги для чтения». К тому времени он уже вернулся с Кавказа и из Севастополя, где шла Крымская война. Он – один из самых знаменитых писателей России, в собрании его сочинений более девяноста томов.

в) Студенту Петербургского университета всего 18 лет, он постеснялся отнести рукопись своей сказки в редакцию и отдал ее своему любимому профессору, а тот не только прочитал ее студентам, но и помог опубликовать в самом читаемом журнале «Библиотека для чтения». А.С. Пушкин после прочтения этой сказки сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить».

Ответы

- Олицетворение, эпитет, инверсия

- 1. Житие 2. Басня 3. Пословица 4. Загадка

- В.А.Жуковский

- 1. Жуковский 2. Пушкин

- 1. Пушкин 2. Лермонтов

- Четырехстопный ямб

- Н.

Н. Ге «Пущин в гостях у Пушкина». Послание «И. И. Пущину»

Н. Ге «Пущин в гостях у Пушкина». Послание «И. И. Пущину» - В.А. Жуковский, Л.Н. Толстой, П.П. Ершов

Проверим себя и оценим свои достижения, с. 36

Ответы к стр. 36

- Соедини стрелками название средств художественной выразительности и их определение.

Яркое образное определение. ⇒ Эпитет.

Сравнение по сходству признаков, действий, предметов. ⇒ Сравнение.

Образное выражение превращается в реальную картинку. ⇒ Метафора.

Действия живого предмета приписываются неживому ⇒ Олицетворение.

- Приведи примеры использования средств художественной выразительности. Придумай сам или воспользуйся словами из стихотворений. Заполни таблицу.

| Пример | Средство художественной выразительности |

| О буйные ветры, Скорее, скорей!Мой пример: Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Весёлой, пестрою стеной Стоит над светлою поляной. | Эпитет |

| Мой пример: Дико росла, как цветок полевой, | Сравнение |

| В саду горит Костёр рябины красной.Мой пример: Черёмуха душистая С весною расцвела И ветки золотистые, Что кудри, завила. | Метафора |

| Смотрит весело лес Мой пример: | Олицетворение |

Ответы по литературному чтению. 3 класс. Рабочая тетрадь. Бойкина М.В., Виноградская Л.А.

3 класс. Рабочая тетрадь. Бойкина М.В., Виноградская Л.А.

4.6 / 5 ( 503 голоса )

Vash@dminХудожественный стиль: примеры текстов и речевых вариаций

Художественный стиль – это особый стиль речи, который получил широкое распространение как в мировой художественной литературе в целом, так и в копирайтинге в частности. Он характеризуется высокой эмоциональностью, прямой речью, богатством красок, эпитетов и метафор, а также призван воздействовать на воображение читателя и выступает в роли спускового крючка для его фантазии. Итак, сегодня мы подробно и на наглядных примерах рассматриваем художественный стиль текстов и его применение в копирайтинге.

Особенности художественного стиля

Как уже было сказано выше, художественный стиль наиболее часто используется в художественной литературе: романах, новеллах, рассказах, повестях и прочих литературных жанрах. Этому стилю не присущи оценочные суждения, сухость и официальность, которые свойственны научному и официально-деловому стилям. Вместо этого для него характеры повествование и передача мельчайших деталей, чтобы сформировать в воображении читателя филигранную форму передаваемой мысли.

В контексте копирайтинга художественный стиль нашел новое воплощение в гипнотических текстах, которым на этом блоге посвящен целый раздел «Гипнотический копирайтинг». Именно элементы художественного стиля позволяют текстам воздействовать на лимбическую систему головного мозга читателя и запускать необходимые автору механизмы, благодаря которым достигается порой весьма любопытный эффект. Например, читатель не может оторваться от романа или у него возникает сексуальное влечение, а также другие реакции, о которых мы еще будем вести речь в последующих статьях.

Элементы художественного стиля

В любом художественном тексте присутствуют элементы, которые характерны для стиля его изложения. Для художественного стиля наиболее характерны:

- Детализация

- Передача чувств и эмоций автора

- Эпитеты

- Метафоры

- Сравнения

- Аллегория

- Использование элементов других стилей

- Инверсия

Рассмотрим все эти элементы более подробно и на примерах.

1. Детализация в художественном тексте

Первое, что можно выделить во всех художественных текстах – это наличие подробностей, причем, практически ко всему.

Пример художественного стиля №1

Лейтенант шел по желтому строительному песку, нагретому дневным палящим солнцем. Он был мокрым от кончиков пальцев до кончиков волос, все его тело было усеяно царапинами от острой колючей проволоки и ныло от сводящей с ума боли, но он был жив и направлялся к командному штабу, который виднелся на горизонте метрах в пятистах.

2. Передача чувств и эмоций автора

Иногда в художественном тексте автор передает свои чувства и эмоции, чтобы сформировать у читателя нужное отношение к тем или иным описываемым объектам. Это отношение может быть как положительным, так и отрицательным.

Пример художественного стиля №2

Варенька, такая милая, добродушная и отзывчивая девушка, глаза которой всегда лучились добротой и теплом, с невозмутимым видом сущего демона шла к бару «Гадкий Гарри» с автоматом Томпсона наперевес, готовая укатать в асфальт этих мерзких, грязных, вонючих и скользких типов, посмевших пялиться на ее прелести и пускать похотливые слюни.

3. Эпитеты

Эпитеты наиболее характерны для художественных текстов, поскольку именно они отвечают за насыщенность лексики. Эпитеты могут быть выражены существительным, прилагательным, наречием или глаголом и чаще всего представляют собой связки слов, одно или несколько из которых дополняют другое.

Примеры эпитетов

- Несказанно счастлива

- Люто ненавидеть

- Гул паровоза

- Зверский аппетит

- Волки сыты и т.д.

Пример художественного стиля №3 (с эпитетами)

Яша был всего лишь мелким пакостником, который, тем не менее, имел очень большой потенциал. Еще в розовом детстве он виртуозно тырил яблоки у тети Нюры, а не прошло и каких-то двадцати лет, как он с тем же лихим запалом переключился на банки в двадцати трех странах мира, причем умудрялся так мастерски их обчищать, что ни полиция, ни Интерпол никак не могли взять его с поличным.

4. Метафоры

Метафоры – это слова или выражения в переносном значении. Нашли широкое распространение среди классиков русской художественной литературы.

Пример художественного стиля №4 (метафоры)

- Веня готов был лопнуть от смеха.

- Когда он ее увидел, через его тело прошел мощный электрический разряд.

- Его грызла совесть, долго и коварно.

- Когда она увидела цену, ее задушила жаба.

- Настроение у него было ужасным, и на душе скребли кошки.

5. Сравнения

Художественный стиль не был бы самим собой, если бы в нем не было сравнений. Это один из тех элементов, которые вносят в тексты особый колорит и образуют ассоциативные связи в воображении читателя.

Примеры сравнений

- Голоден как волк.

- Неприступен как стена.

- Прекрасна, словно богиня.

- Маркиза переполнял душевный подъем, и казалось, он готов тотчас взлететь, словно ракета земля-воздух.

- Его мучила такая головная боль, будто его голова лежала между молотом и наковальней.

6. Аллегория

Аллегория – это представление чего-то абстрактного с помощью конкретного образа. Используется во многих стилях, но для художественного она особенно характерна.

Примеры аллегорий

- Смерть – объятия Аида

- Сон – царство Морфея

- Неприступность – Форт Нокс

- Правосудие – Фемида

И так далее. Как правило, аллегории представляют собой устойчивые словосочетания и неразрывно ассоциируются с соответствующими им абстрактными понятиями.

7. Использование элементов других стилей

Наиболее часто этот аспект проявляется в прямой речи, когда автор передает слова того или иного персонажа. В таких случаях, в зависимости от типа, персонаж может использовать любой из стилей речи, однако наиболее популярным в этом случае является разговорный.

Пример художественного стиля №5

Монах выхватил посох и встал на пути нарушителя:

– Зачем ты пришел к нам в монастырь? – спросил он.

– Какое тебе дело, пшел вон с дороги! – огрызнулся чужак.

– Уууу…– Многозначительно протянул монах. – Похоже, манерам тебя не учили. Ладно, я сегодня как раз в настроении, преподам тебе несколько уроков.

– Ты меня достал, монах, ангард! – прошипел незваный гость.

– Моя кровь начинает играть! – с восторгом простонал церковник, – Пожалуйста, постарайся не разочаровать меня.С этими словами оба сорвались со своих мест и сцепились в беспощадной схватке.

8. Инверсия

Инверсия – это использование обратного порядка слов для усиления тех или иных фрагментов и придания словам особой стилистической окраски.

Примеры инверсии

- Итак, звалась она Татьяной…

- Мудрости потоки отрокам впитывать пора начать бы

- Не к месту глупостью тягаться

Выводы

В художественном стиле текстов могут встречаться как все из перечисленных элементов, так и только некоторые из них. Каждый выполняет определенную функцию, но все служат одной цели: насытить текст и наполнить его красками, чтобы максимально вовлечь читателя в передаваемую атмосферу.

Мастера художественного жанра, чьи шедевры люди читают, не отрываясь, используют ряд гипнотических техник, которые более подробно будут раскрыты в последующих статьях. Подпишитесь на RSS или на email рассылку снизу, следуйте за блогом в твиттере, и Вы ни за что их не пропустите.

Научно-исследовательская работа «Про красну девицу, добра молодца и другие эпитеты в русских народных сказках»

Учебно-исследовательская работа

Про красну девицу, добра молодца и другие эпитеты

в русских народных сказках

Автор

Купреева Екатерина,

учащаяся 7 класса

МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска

Руководитель

Легоцкая В.С.,

учитель русского языка и литературы

МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска

Оглавление

Введение……………………………………………………………..3

1. Что такое эпитет…………………………………………………..4

2. Классификация эпитетов…………………………………………6

3. Стилистическая роль эпитетов в русских народных сказках…..7

Заключение…………………………………………………………..10

Список использованной литературы………………………………11

Приложение 1………………………………………………………..12

Приложение 2………………………………………………………..15

Введение

Актуальность

В 5 классе мы продолжили изучение средств выразительности, в частности, эпитетов. Мы обнаружили, что не все ребята понимают, что такое эпитеты. Еще мы увидели, что эпитеты играют большую роль в русских народных сказках. Именно этим обусловлен интерес к данной теме.

Гипотеза

Мы предполагаем, что эпитеты играют важную роль в сказках, делают их красивее, понятнее, интереснее.

Цель

Выяснить роль эпитетов в русских народных сказках.

Задачи

1) изучить научную литературу об эпитетах и их роли в русских народных сказках;

2) описать эпитеты из русских народных сказок;

3) определить роль эпитетов в русских народных сказках.

Объектом исследования являются эпитеты, зафиксированные в сборнике русских народных сказок (автор-составитель О.Б.Алексеева).

Предметом изучения являются стилистические функции эпитетов.

Методы исследования. Для достижения намеченной цели использовались следующие методы исследования: анализ научной и справочной литературы, аналитические чтение, лингвистический анализ, статистический метод.

Практическая значимость работы. В перспективе данная работа может быть использована на уроках литературы в 5 классе, на факультативных занятиях, при подготовке к олимпиадам.

1. Что такое эпитет

Одним из самых ярких средств выразительности, используемых в устном народном творчестве, является эпитет. Из курса начальной школы нам известно, что это прилагательное в переносном значении, которок создает образ. Изучим подробнее определение понятия и обратимся с этой целью к различным источникам.

Толковый словарь С.И.Ожегова, к которому мы обратились в первую очередь, дает следующее определение термину: «В поэтике: образное, художественное определение. Постоянный эпитет (в народной словесности, например синее море, златые кудри). Нелестный эпитет (переносное: о неодобрительной характеристике кого- чего- нибудь)» [5, 847 с.]. Литературный энциклопедический словарь под редакцией В.М.Кожевникова уточняет и расширяет наше представление об эпитете: «.. Один из тропов, образное определение предмета (явления), выраженное преимущественно прилагательным, но также наречием, именем существительным, числительным, глаголом. В отличие от логического определения, которое выделяет данный предмет из многих (тихий звон), эпитет выделяет в предмете одно из его свойств («гордый конь»), либо-как метафорический эпитет- переносит на него свойства другого предмета («живой след»). Народно-поэтическое творчество знает обычно постоянный эпитет, отличающийся простотой и неизменностью («добрый молодец», «чистое поле», «красна девица»)» [2, 513 с.]. Очень много интересного об эпитете как термине узнали мы и из Терминологического словаря (сложная, но очень интересная книга!) «Выразительные средства современной русской речи» В.П.Москвина. Автор, в частности, пишет: «Эпитет-уточняющее определение, подчиненное задаче художественного изображения и эмоционально-образной интерпретации объекта» [4, 899 с.]. Очень интересным в этом словаре нам показалась представленная автором классификация эпитетов по значению- цветовые, звуковые, оценочные эпитеты, а также эпитеты, «дающие психологическую, поведенческую, портретную характеристику лица, либо характеризующие объекты по форме, размеру, температуре и т.д…» [4, 900 с.]. В учебнике Л.Г.Смирновой «Культура русской речи» мы узнали о силистической функции эпитета, который, как пишет лингвист, «отличается от простого сравнения художественной выразительностью, он передает чувство автора к изображаемому предмету, создает живое, яркое представление о нем» [10, 134 с.]. Большой интерес при изучении данного вопроса вызвала у нас и книга известного педагога Г.С.Меркина «Развитие речи. Выразительные средства художественной речи». «Эпитеты- это все красочные определения, выраженные прилагательными», -пишет автор. Ученый призывает изучать эпитеты с разных позиций, предлагая при этом различные классификации: «Эпитеты, выраженные словами, выступающими в переносных значениях, называются метафорическими… В основе эпитета может быть метонимический перенос названия, такие эпитеты называются метонимическими… С генетической точки зрения их можно разделить на общеязыковые (гробовое молчание, молниеносное решение), индивидуально-авторские (холодный ужас, изнеженная небрежность, леденящая вежливость), народно-поэтические (красная девица, добрый молодец»).

В отличие от логического определения, которое выделяет данный предмет из многих (тихий звон), эпитет выделяет в предмете одно из его свойств («гордый конь»), либо-как метафорический эпитет- переносит на него свойства другого предмета («живой след»). Народно-поэтическое творчество знает обычно постоянный эпитет, отличающийся простотой и неизменностью («добрый молодец», «чистое поле», «красна девица»)» [2, 513 с.]. Очень много интересного об эпитете как термине узнали мы и из Терминологического словаря (сложная, но очень интересная книга!) «Выразительные средства современной русской речи» В.П.Москвина. Автор, в частности, пишет: «Эпитет-уточняющее определение, подчиненное задаче художественного изображения и эмоционально-образной интерпретации объекта» [4, 899 с.]. Очень интересным в этом словаре нам показалась представленная автором классификация эпитетов по значению- цветовые, звуковые, оценочные эпитеты, а также эпитеты, «дающие психологическую, поведенческую, портретную характеристику лица, либо характеризующие объекты по форме, размеру, температуре и т.д…» [4, 900 с.]. В учебнике Л.Г.Смирновой «Культура русской речи» мы узнали о силистической функции эпитета, который, как пишет лингвист, «отличается от простого сравнения художественной выразительностью, он передает чувство автора к изображаемому предмету, создает живое, яркое представление о нем» [10, 134 с.]. Большой интерес при изучении данного вопроса вызвала у нас и книга известного педагога Г.С.Меркина «Развитие речи. Выразительные средства художественной речи». «Эпитеты- это все красочные определения, выраженные прилагательными», -пишет автор. Ученый призывает изучать эпитеты с разных позиций, предлагая при этом различные классификации: «Эпитеты, выраженные словами, выступающими в переносных значениях, называются метафорическими… В основе эпитета может быть метонимический перенос названия, такие эпитеты называются метонимическими… С генетической точки зрения их можно разделить на общеязыковые (гробовое молчание, молниеносное решение), индивидуально-авторские (холодный ужас, изнеженная небрежность, леденящая вежливость), народно-поэтические (красная девица, добрый молодец»). Последние называют также еще постоянными, т.к. словосочетания с ними приобретают в языке устойчивый характер» [3, 52 с.].

Последние называют также еще постоянными, т.к. словосочетания с ними приобретают в языке устойчивый характер» [3, 52 с.].

Из Энциклопедического словаря юного филолога мы также узнали о том, что такое постоянный эпитет- «эпитеты, постоянно сопровождающие определенное существительное» [12, 346 с.].

Все изученные нами источники подчеркивают огромную роль эпитетов в произведениях фольклора, в частности, в сказках: «Эпитеты – одно из главных средств художественной выразительности былин и песен, сказаний и легенд» [11, 697 с.]. Также все справочники и словари указывают на то, что эпитетами в художественном тексте могут быть не только прилагательные. И в этом мы убедились, обратившись к текстам сказок. Например, в сказке «Баба-Яга и ягоды» для передачи настроения девочки, у которой Баба-Яга отобрала собранные ягоды, используется эпитет «горько заплакала», выраженный наречием [8, 97 с.]. А в сказке «Василиса Прекрасная» героиня, красоте которой завидовали мачеха и сестры, мучили всевозможными работами, «все переносила безропотно» (эпитет, опять же, выражен наречием) [8, 107 с.].

Таким образом, мы расширили наше представление об эпитетах, узнали, что, во-первых, это определение, рисующее художественный образ, во-вторых, эпитет чаще всего выражен прилагательным в переносном значении, реже –наречием.

2. Классификация эпитетов

Познакомившись с различными определениями эпитетов мы поняли, что их можно разделить на группы в зависимости от того, каким образом выражается авторская оценка в произведении: изобразительные и выразительные.

К изобразительным относят те, при помощи которых рисуются, изображаются герои сказок. Например, очень часто в сказках мы встречаем выражения: «красная девица», «красота невоображаемая», «добрый молодец» и многие другие. Всё это образы героев русских народных сказок. Если речь идёт об описании девицы, то она непременно будет красивой, мудрой, доброй, трудолюбивой. Если на страницах сказки мы встречаем молодца, то он обязательно будет добрым, сильным, смелым. Даже если в начале мы встречаем Иванушку-дурачка, то к концу сказки он становится «добрым молодцем». В этом выразилось отношение русского народа к сказочным героям, любование молодыми, красивыми, сильными и успешными людьми.

Если на страницах сказки мы встречаем молодца, то он обязательно будет добрым, сильным, смелым. Даже если в начале мы встречаем Иванушку-дурачка, то к концу сказки он становится «добрым молодцем». В этом выразилось отношение русского народа к сказочным героям, любование молодыми, красивыми, сильными и успешными людьми.

Выразительные эпитеты определяют отношение к описываемым предметам и явлениям. Например, положительную оценку несут эпитеты

«ясен сокол», «зеленый сад», «серебряный дворец», «добрый конь», «зеленый луг», «сизокрылый орёл», «красное солнышко», «дремучий лес», «море широкое», «златопёрый ёрш», «богатырские кони», «тихий пруд», «белокаменные палаты» и т.п.

Отрицательное отношение к изображаемому выражается при помощи эпитетов «тучи черные», «гроза страшная», «старая кляча», «паршивый жеребенок», «голос скрипучий», «лютые звери», «темные люди», «дурные мысли», «худая речь», «избушка кособокая».

В своей работе мы предприняли попытку создать свой толковый словарь эпитетов (Приложение 1), в котором наглядно представлены изобразительные и выразительные функции эпитетов, положительное и отрицательное отношение к изображаемому.

3. Стилистическая роль эпитетов в русских народных сказках

Прочитав 26 сказок, мы убедились в том, что эпитеты позволяют сделать ярче и выразительнее образ изображаемых явлений, предметов. Так, в сказке «Белая уточка» эпитеты позволяют зримо представить героев и их впечатления: «Стань, белая береза, у меня позади, а красная девица –впереди»! Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди, и в красной девице князь узнал свою молодую княгиню». Эпитет «красная» как нам стало известно, означает не только красивую девушку, но и «связан с понятием добра, высоких нравственных качеств, совершенства», если в сказках используется этот эпитет, то он относится к незамужней девушке, чьей-то возлюбленной, которая «наделена глубокими чувствами, страдает, тоскует, редко счастлива» [7, 287 с. ]. Молодая княгиня из сказки «Белая уточка» действительно добрая, трудолюбивая, терпеливая, страдает в разлуке с любимым, подвергается домогательствам темных сил.

]. Молодая княгиня из сказки «Белая уточка» действительно добрая, трудолюбивая, терпеливая, страдает в разлуке с любимым, подвергается домогательствам темных сил.

В сказке «Волшебная дудочка» эпитеты рисуют положительный образ главной героини: «В стародавние годы жили были муж с женой. И росла у них дочка пригожая. Глядя на нее, люди радовались: со всеми девушка приветливая, ласковая, обходительная». Эпитет «пригожий» в сказках используется для характеристики не только привлекательных внешне героев, красивых, но и добрых, сердечных, дружелюбных и вообще хороших.

Но эпитеты выполняют и другие роли в русских народных сказках.

Подчеркивают какие-то характерные признаки и свойства описываемого объекта. Приведем примеры: «Вышел солдат из дворца, забрел в дремучий лес, сел под кустик, задумался-закручинился: «Ах, дух нечистый! Все из-за тебя пропадаю!» (Сказка «Елена Премудрая») [8, 108 с.]. .Дремучим лесом на Руси называли глухой темный лес, непроходимый, страшный. Слово дремучий этимологически связано с глаголом дремать, значит, дремучий -это еще и никем не потревоженный лес, спящий, безлюдный. Обычно с героями, попадающими в дремучий лес, происходят различные чудеса, встречи с чудовищами, как в сказке «Елена Премудрая».

Также эпитеты поясняют, уточняют признаки, отличающие предмет (например, цвет, размер, запах). Например, в сказке «Баба-Яга» как раз представлена такая функция эпитетов: «Стоит в лесу за высоким тыном избушка на курьих ножках, а в избушке сидит Бабьа-Яга, костяная нога, холст ткет». При слове костяная нога каждый читатель, конечно же, представляет лесную старуху-волшебницу, пожирающую людей. И избушка на курьих ножках в воображении всех читатателей сказок окружена забором из человеческих костей, а на заборе-черепа человеческие.

Прочитав сказки, мы убедились и в том, что эпитеты позволяют автору выразить свое отношение к описываемому явлению, дать свою оценку и передать это восприятие читателям. Например, «Стал было уже засыпать кузнец, как дверь отворилась, и вошло в избу целое стадо баранов, а за ними Лихо — баба огромная, страшная, об одном глазе». («Лихо одноглазое»)

Например, «Стал было уже засыпать кузнец, как дверь отворилась, и вошло в избу целое стадо баранов, а за ними Лихо — баба огромная, страшная, об одном глазе». («Лихо одноглазое»)

Помогают создать живое представление о предмете. Так, в сказке «Марья Моревна» читаем: «Только пришли во дворец — как грянул гром, раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит…»

Создают определенную атмосферу, вызывают нужное эмоциональное состояние. Например, «берега у этого озера были высокие, обрывистые. Повадился ходить на берег чёрт. И ходил каждую ночь. Как только настанет полночь, выходит из воды косматый, седой старик, сядет на берег и закричит…» («Черт и мужик»)

Формируют у читателей определенное отношение к явлению, предмету или герою. Примеры: «Казак не стал долго раздумывать, отдал старику бочонок, а себе взял меч-саморуб, сел на коня и вздумал к королю вернуться. А под стольный город того короля подошел сильный неприятель; казак увидал рать-силу несметную, махнул на нее мечом:

— Меч-саморуб! Сослужи-ка службу; поруби войско вражее». («Царевна змея».

Чтобы оценить роль эпитетов в отдельно взятой сказке, нами был проведен эксперимент. Мы внимательно прочитали сказки «Иван Быкович», «Иван Запечин» и «Василий сын», выписали все эпитеты и определили стилистическую функцию каждого из них. Данные нашего эксперимента представлены в приложении 2, из которого видно, как велика роль данного тропа в создании образов и авторского отношения к изображаемому.

Таким образом, роль эпитетов в художественной литературе бесценна. Именно эти выразительные слова делают сказки, которые все мы любим с раннего детства, живыми, увлекательными, способными вызвать самые яркие эмоции, настроения, оценки.

Заключение

Таким образом, проведя исследование, мы пришли к слудующим выводам:

во-первых, эпитет-это определение, рисующее художественный образ, чаще всего выраженный прилагательным в переносном значении, реже –наречием;

во-вторых, по значению эпитеты можно разделить на группы в зависимости от того, каким образом выражается авторская оценка в произведении: изобразительные и выразительные;

в-третьих, эпитеты в сказках выполняют важные стилистические функции- позволяют сделать ярче и выразительнее образ изображаемых явлений, предметов, подчеркивают какие-то характерные признаки и свойства описываемого объекта, поясняют, уточняют признаки, отличающие предмет (например, цвет, размер, запах), создают определенную атмосферу, вызывают нужное эмоциональное состояние, а также формируют у читателей определенное отношение к явлению, предмету или герою.

Список использованной литературы

1. Аникин В. П. Теория фольклора. Курс лекций.-М., 1996. — 408 с.

2. Литературный энциклопедический словарь (Под общей редакцией В.М.Кожевникова и др.)-М.: Советская энциклопедия, 1987.-752 с.

3. Меркин Г.С. и др. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие для учителя.-2-е изд., испр.- М.: ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2005.-208 с.

4. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. Терминологический словарь.-3-е изд., испр. и доп.-Ростов на /Д:Феникс, 2007.-940 с.

5. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов/С.И. Ожегов; Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова.- 24-е изд., испр.-М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 896 с.

6. Российский энциклопедический гуманитарный словарь. Т 1: А-Ж/. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002.-688 с.

7. Российский энциклопедический гуманитарный словарь. Т 2: З-О/. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002.-720 с.

8. Русские народные сказки. Т.1/Сост., авт. вступ. статьи и коммент. О.Б. Алексеева.-М.: Современник, 1987.-509 с.

9. Русские народные сказки. Т.2/Сост., авт. вступ. статьи и коммент. О.Б. Алексеева.-М.: Современник, 1987.-489 с.

10. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи.-2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2005.-336 с.

11. Энциклопедия для детей. Т.10. Языкознание. Русский язык.-3-е изд., перераб. и доп./Гл.ред.М.Д.Аксенова.-М.: Аванта+, 2001.-704 с.

12. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)/Сост. М. В.Панов.- М.: Педагогика, 1984.-352 с.

В.Панов.- М.: Педагогика, 1984.-352 с.

Приложение 1

Толковый словарь эпитетов

Белая береза -белоствольная береза, со времен язычества символ русской земли.

Белокаменные палаты — палаты, состоящие из белого камня.

Белый свет –жизнь на Земле в данное время.

Благословенная скотинушка -домашние животные (здоровые, приносящие прибыль)

Богатырский конь — очень сильный, могучий конь.

Божий свет-жизнь на Земле

Булатный нож-нож из многослойной стали, крепкий и надежный

Быстрая реченька-река с быстрым течением

Волшебная книга — книга, обладающая магическими свойствами.

Волшебный ковёр — ковёр, обладающий магическими свойствами.

Высокая гора — гора, на которую очень трудно или невозможно забраться.

Глубокое море — море очень большое (глубокое).

Глухая полночь — полночь, когда царит тишина, спит всё, даже растения.

Горемычная доля-несчастная судьба

Горькие слезы — слезы, которые проливает герой из-за большого горя.

Грехи великие — смертные грехи.

Громким голосом — геройским голосом.

Добрая воля — герой делает что-то по собственной воле, а не по принуждению.

Добрая минута — минута отдыха или удачи.

Добрый конь — конь, который верно служит своему хозяину.

Добрый молодец — 1) физически сильный мужчина; 2) человек, внушающий доверие; 3) человек с высокими нравственными качествами.

Дремучий лес — очень густой лес.

Дурные речи – 1) нецензурная речь.2)неправда, ложь, вымолел.

Живая вода — вода, которая обладает свойством «вдыхать жизнь».

Звери лесные — звери, которые обитают в лесу.

Зеленый луг — луг гладкий, покрыт травой только зеленого цвета.

Зеленый сад -сад, в котором растут вечнозеленые, красивые деревья

Земля сырая — обычная земля.

Золотая клетка — клетка, сделанная из чистого золота.

Золотой трон — трон, сделанный из чистого золота.

Кипучий котел-котел, в котором кипит вода.

Кособокая избушка-старая, ветхая, покривившая ся от времени.

Красная девица — обычная девушка, ничем не хуже и не лучше других.

Красота ненаглядная — красота девушки, на которую невозможно не смотреть (очень красивая девушка).

Красное солнышко — 1) солнце на закате или рассвете; 2) очень яркое солнце.

Кровные денежки-заработанные собственным трудом.

Ласковое слово-приятное слуху.

Лютые звери-злые, способные съесть человека.

Мёртвая вода — вода, которая залечивает любые раны.

Нечистый дух — дух, который побуждает человека совершать грехи.

Облака-тучи черные — всё небо черное, ни единого просвета.

Огненная река — река, которая горит пламенем.

Паршивый жеребенок — самый неприглядный, но обладающий особыми свойствами.

Поле чистое — поле, где ничего нет, кроме травы.

Путь долгий-1) путь, который длится несколько суток; 2) путь в далекую страну.

Сизокрылый орёл — очень могучая и зоркая птица.

Синее море — море синего цвета.

Старая кляча — старой клячей называют коня отрицательные герои.

Старо-древние годы — время, когда государства русского еще не существовало.

Страшная гроза -непогода, гроза с великими громом и молнией.

Студеная водица-холодная вода.

Темные люди -необразованные, не обладающие элементарными знаниями.

Тихий пруд- пруд со стоячей водой.

Тридесятое царство — царство, которое находится далеко (за тридевять земель) от царства Русского.

Уста сахарные — уста прекрасной героини (героя), привлекательные, сладкие, как сахар.

Хрустальная вода -прозрачная, чистая.

Худая речь-неприятные слова, недобрые, злые, осуждающие.

Черная туча-темные грозовые тучи, несущие град, сопровождаемые молнией, вихрем.

Чудесный дворец — очень красивый дворец, имеющий весьма необычные архитектурные особенности.

Чужие земли — земли, находящиеся за пределами Русского государства.

Чудесный конь — конь, обладающий сверхъестественными свойствами.

Чужедальняя сторонушка — страна, находящаяся далеко от Российского государства.

Ясные зори-чистые, солнечные, без тумана, без росы.

Приложение 2

Эпитеты и их роль в сказке

Иван Быкович | эпитет | пример | Роль в сказке |

Тихий пруд | На заре пришли рыбаки на тихий пруд. | Изображает спокойный пруд со стоячей водой. | |

Златоперый ерш | В том пруде златоперый ерш плавает. | Изображает ерша, подчеркивает его необычный цвет, яркость. | |

Богатырский конь | В подвале три коня богатырские. | Изображает силу и мощь коней. | |

Добрый молодец | Есть на чем добрым молодцам разгуляться. | Изображает героя и выражает положительное отношение к нему | |

Чужие земли | Благослови нас в чужие земли ехать | Выражает отрицательное отношение к чужбине | |

Дремучий лес | По зеленым лугам и приехали в дремучий лес. | Изображает лес, показывает его таинственность, неизученность, выражает чувство страха | |

Чужедальняя сторона | Мы заехали в чужедальнюю сторону. | Выражает отрицательное отношение к чужбине | |

Нечистая сила | Не хвались, нечистая сила. | Изображает силы зла, выражает негативное отношение к ним | |

Страшный бой | Я на страшный бой иду | Изображает бой, подчеркивает его опасность для жизни, выражает чувства страха | |

Огненный палец | Черкнул по ним своим огненным пальцем | Изображает палец как страшное оружее, способное уничтожать так же страшно, как огонь | |

Чистое поле | Поутру вышел Иван Быкович в чистое поле | Изображает непаханое поле | |

Золотые и серебряные яблочки | Сама выйду на дорогу и сделаюсь яблоней с золотыми и серебряными яблочками. | Изображает яблоню, подчеркивая то прекрасное, что связано с мечтой | |

Невиданное царство | Съезди в невиданное царство, небывалое государство. | Изображает неизведанное, таинственное, выражает любопытство, восхищение непознанным | |

Небывалое государство | |||

Золотые кудри | И достань мне царицу-золотые кудри | Изображает необычный цвет волос царицы | |

Нехитрая наука | Нехитрая наука! Ну да полезай на корабль. | Выражает отношение к делу как к чему-то простому, что все умеют делать | |

Иван Запечин | Глубокая старость | Отец их дожил до глубокой старости. | Возраст, достигший предела. |

Чистое поле | Ивашко взял узду пошел в чистое поле. | Поле, где не растет ничего, кроме травы. | |

Богатырский голос | Крикнул он богатырским голосом. | Громкий, сильный голос. | |

Добрый конь | Увидел братьев своих на добрых конях. | Мудрый, верный и сильный конь. | |

Добрый молодец | Царевна давно уже дожидалась доброго молодца. | Положительный, умный, молодой человек. | |

Великая радость | Братья Ивашковы собираются к царю на пир с великою радостью. | Хорошее настроение, счастье, ощущение удовлетворения всех желаний. | |

Удалый молодец | Где те удалые молодцы, которые привели кобылицу? | Быстрый, хитрый, Ловкий, сильный молодой человек. | |

Василий -сын купечески | Мелочный торговец | Жила-пожила молодайка, с одним познакомилась с мелочным торговцем. | Жадный, скупой торговец. |

Необитаемый остров. | А на том море есть необитаемый остров. | Место, где никто не живет, которого нет на карте. | |

Старый леший | И выходит оттуда старый дед, старый леший. | Мудрый, человек с большим жизненным опытом. |

Катя Купреева

PPTX / 2.75 Мб

Примеры эпитетов в литературе

Эпитет — это описательный термин или квалификатор, который идентифицирует атрибут. От греческого слова, означающего «добавленный», это полезный литературный или риторический прием при описании персонажа для читателя. Хотя современное использование эпитетов может быть уничижительным, классические литературные эпитеты являются важным элементом литературы.

Типы эпитетов

Есть три типа эпитетов, которые действуют по-разному в зависимости от исторического и литературного контекста.Вот несколько определений и примеров.

Фиксированный эпитет

В более длинных пьесах автор может повторять эпитет, описывающий персонажа в нескольких разных сценах. Более распространенное использование фиксированного эпитета известно как прозвище или прозвище.

Пример: В «Одиссее » Гомер много раз называет Одиссея «сыном Лаэрта», Пенелопу — «женой Одиссея», Евримаха — «сыном Полиба», а Зевса — «царем царей».

Кеннинг

Другой тип эпитета — кеннинг, представляющий собой метафорическое выражение из двух слов, заменяющее существительное.Кеннингс в основном встречается в древнеанглийских и древнескандинавских произведениях.

Пример: Англосаксонская эпическая поэма Беовульф включает в себя множество кеннингов, в том числе «рану-море» (кровь), «парусный путь» (море), «копье-дин» (битва) и «сон». меча »(смерть).

Унизительный эпитет

Негативные или уничижительные эпитеты принимают множество форм, от дразнящих прозвищ до этнических, расовых или гомофобных оскорблений. В отличие от эвфемизмов, эти уничижительные термины предназначены для оскорбления оппонента или группы людей без прямого указания целевой характеристики.

Пример: «Хрюша» в книге Уильяма Голдинга « Повелитель мух» назван его хулиганами из-за его короткой коренастой фигуры.

Архетипические литературные эпитеты

Некоторые эпитеты являются настолько подходящими характеристиками, что становятся собственными архетипами. Независимо от исходного материала, эти хорошо известные описания можно найти во многих литературных произведениях и даже в политических движениях.

Звездные влюбленные

Ромео и Джульетта были прототипами «звездных влюбленных» из романа Уильяма Шекспира « Ромео и Джульетта» .Но они были далеко не последними. Эпитет указывает на пару, чье будущее злополучно или обречено на провал.

Пример: Джона Грина Ошибка в наших звездах (названный в честь Юлия Цезаря , еще одной шекспировской трагедии) с любовниками Хейзел и Августом. Это двое больных раком, которые должны максимально использовать оставшееся время.

Дядя Том

Обычно используемый как уничижительный термин для чернокожего человека, который следует авторитету белого человека, эпитет «Дядя Том» возник в книге « Хижина дяди Тома » Гарриет Бичер-Стоу.Его использование в этом контексте предшествовало Движению за гражданские права 1960-х годов.

Пример: Персонаж Мамочки в « Унесенных ветром Маргарет Мид» многими считается фигурой «дяди Тома». Она изображена как черный персонаж, который доволен быть рабом.

Тот, кого нельзя называть

Иногда эпитет может молчать. Рассмотрим безымянного прядильщика золота в Rumplestiltskin или дико нежитью из Beetlejuice .В обоих случаях давление, заставляющее воздерживаться от называть антагониста, заставляет персонажей полагаться на некоторые нетрадиционные эпитеты.

Пример: Персонажи в J.K. В серии Гарри Поттера Роулинг Волан-де-Морт, ужасный злодей волшебного мира, часто упоминается как «Тот, кого нельзя называть именем».

Другие примеры эпитетов

Эпитеты также присутствуют в учебниках истории и современной культуре.

Королевские эпитеты

У членов королевской семьи часто есть эпитет после их имени.Эти эпитеты, также известные как когномены, обозначают известность человека, представляют его историческое наследие.

- Екатерина Великая (Екатерина II, императрица России)

- Ричард Львиное Сердце (Ричард I, король Англии)

- Леопольд Авель (Леопольд III, герцог Австрии)

- Кровавая Мария (Мария I, королева of England)

Культурные эпитеты

Легко узнаваемый эпитет в массовой культуре часто является признаком успеха музыкантов и актеров.Вот лишь некоторые из самых известных культурных эпитетов.

- Бард (Уильям Шекспир)

- Человек-пианист (Билли Джоэл)

- Герцог (Джон Уэйн)

- Король (Элвис Пресли)

- Принц поп-музыки (Майкл Джексон)

- Босс (Брюс) Спрингстин)

- Гиппер (Рональд Рейган)

- Народная принцесса (Диана Уэльская)

Использование литературных устройств в письме

Хотя использование эпитета может помочь выявить черты характера персонажа, все же важно использовать описательное письмо в вашем произведении.Ознакомьтесь с некоторыми известными примерами описательного текста из литературы и узнайте, как эффективно комбинировать литературные приемы для максимального повествования.

Эпическая поэзия — Исследование веб-сайта «Илиады»

Эпическая поэма — это

длинное, часто книги или романа, стихотворение, которое часто пересказывает историю героя и

их удивительные подвиги. Один из самых известных эпосов в мире — это

Эпос о Гильгамеше, происходящий из Месопотамии, древнего региона между ними.

реки Тигр и Евфрат.«Илиада» и «Одиссея» — эпические поэмы.

также. Однако «Илиада» и «Одиссея» сильно отличаются от других.

былинные стихи, написанные в тот период. Оба эпоса начинаются с воззвания к

муз или писатель, ищущий вдохновения у высшего существа. Так же

В Илиаде есть примеры эпитетов, пронизанных повсюду. Эпитет — существительное собственное

перед ним или после него есть прилагательное. Эпические стихи начались с

устная традиция, даже до изобретения письма.

Эпические стихи начались с

устная традиция, даже до изобретения письма.

СОРТА

http: // www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/5779

На этом веб-сайте представлена информация о том, что такое эпос, и рассказывается немного о написании Одиссеи. Несмотря на количество информации, представленной на веб-сайте, они охватывают многие основные моменты статья.

GRADE = 7

http://www.auburn.edu/~downejm/Epicsimile.pdf

На этом веб-сайте приведены определения и характеристики сравнений и эпические сравнения. Также приводятся их примеры из различных произведений литература, в том числе Одиссея и Илиада.

GRADE = 7

http://www.home.earthlink.net/~merrill_odyssey/id9.html

Этот веб-сайт дает примеры отрывков формул, но не дает важность их.

GRADE = 6

http://www.angelfire.com/art/archictecture/articles/008.htm

На этом веб-сайте рассказывается об эпитетах и о том, как их использовал Гомер. Это дает определение эпитета и приводит некоторые их примеры в гомеровской литература.

GRADE = 8

http://tcw1.wordpress.com/2009/04/28/invocations-to-the-muse-in-epic-poems/

Этот веб-сайт предоставляет информацию о призывах к муза в Две эпические поэмы Гомера — «Одиссея» и «Илиада». Сайт не дает достаточно информации про воззвания к музе, но приводит много примеров.

GRADE = 6

Литературные термины Карточки | Quizlet

Голос, рассказывающий историю, не путать с голосом автора.. Этот голос может принадлежать персонажу в истории, которого другие персонажи могут видеть, слышать, взаимодействовать с ним и т. Д .; или может показаться, что голос принадлежит автору. Рассказчик может входить в одну или несколько из следующих категорий: Рассказчик от первого лица: выделяется как персонаж и обращается к себе самому, используя «Я». Пример: Джейн Эйр повествует о романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», который позволяет Бронте рассказать своим читателям, как ограниченность жизни Джейн раздражала ее и как Джейн тайно влюбилась в своего работодателя, мистера Эйр.Рочестер.

Пример: Джейн Эйр повествует о романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», который позволяет Бронте рассказать своим читателям, как ограниченность жизни Джейн раздражала ее и как Джейн тайно влюбилась в своего работодателя, мистера Эйр.Рочестер.

Рассказчик от второго лица: обращается к читателю и / или главному герою как к «вам» (и может также использовать повествование от первого лица, но не обязательно). Пример: этот метод используется редко, за исключением кратковременного; Беатрикс Поттер обращается к читателям ближе к концу «Кролика Питера», чтобы подчеркнуть «правильную» мораль, которую основная часть истории подрывает.

Рассказчик от третьего лица: не персонаж рассказа; обращается к персонажам рассказа как «он» и «она». Это, наверное, самая распространенная форма повествования.

Ограниченный Рассказчик: может сказать, что только один человек думает или чувствует. Пример: в «Кролике Питере» мы не узнаем, о чем думает мистер МакГрегор, или о чем думает кролик-мама, или о чем думали Флопси, Мопси и Коттонтейл, — только то, о чем думает Питер.

Всеведущий рассказчик: не персонаж рассказа; может сказать, что думают и чувствуют некоторые или все персонажи. Пример: в «Золушке» несколько важных сюжетных событий, таких как обнаружение стеклянной туфельки, происходят, когда самой Золушки нет; в этих сценах зрители иногда знают, о чем думают другие персонажи, например, принц или мачеха.

Надежный рассказчик: все, что говорит этот рассказчик, правда, и рассказчик знает все, что необходимо для рассказа.

Ненадежный рассказчик: может не знать всей необходимой информации; может быть в состоянии алкогольного опьянения или психического заболевания; может солгать аудитории. Пример: рассказчики Эдгара Аллана По часто ненадежны. Подумайте о заблуждениях, которые рассказчик «Сердце-обличитель» питает о старике, или рассмотрите лживого рассказчика в «Черной кошке» По.

Тип рассказчика, рассказывающего историю, может быть жизненно важным для вас как читателя или переводчика, особенно если рассказчик ненадежен. Не каждого ненадежного рассказчика так легко заметить, как По в «Обличительном сердце»; может быть много научных дискуссий о том, является ли данный рассказчик надежным или нет, и, очевидно, вам нужно знать, какой части повествования вы можете доверять. Если вы не можете доверять рассказчику, который расскажет вам, что произошло, то просто резюмировать события истории может быть очень сложно. Рассказчик от первого лица может легко оказаться немного ненадежным, поскольку каждый хочет рассказать свою историю таким образом, чтобы показать себя в хорошем свете.Если повествование ограничено, почему автор решил показать читателям только мысли этого человека? Если рассказчик обращается к читателю напрямую, это вас привлекает или отталкивает? Все эти и другие вопросы возникают при обсуждении рассказчиков.

Не каждого ненадежного рассказчика так легко заметить, как По в «Обличительном сердце»; может быть много научных дискуссий о том, является ли данный рассказчик надежным или нет, и, очевидно, вам нужно знать, какой части повествования вы можете доверять. Если вы не можете доверять рассказчику, который расскажет вам, что произошло, то просто резюмировать события истории может быть очень сложно. Рассказчик от первого лица может легко оказаться немного ненадежным, поскольку каждый хочет рассказать свою историю таким образом, чтобы показать себя в хорошем свете.Если повествование ограничено, почему автор решил показать читателям только мысли этого человека? Если рассказчик обращается к читателю напрямую, это вас привлекает или отталкивает? Все эти и другие вопросы возникают при обсуждении рассказчиков.

Написание параграфа «проблема-решение» и выявление эпитетов и эпических сравнений

Теперь, когда мы рассмотрели параграфы «проблема-решение» совместно с группами, мы перейдем к чтению, анализируя использование эпитетов автором (CCSS.ELA-Literacy.RL.9-10.4). Для этого упражнения по чтению также потребуется немного написать в конце урока. Сейчас мы переходим к этой части урока, потому что параграф о решении проблемы был оценкой понимания учащимися Книги 9. Теперь, когда мы прочитали (и прошли тест) Книгу 10, в которой рассказывается история Одиссея. Столкнувшись с Цирцеей, мы можем начать анализировать влияние эпитетов и эпических сравнений в этой части текста.

В этом разделе урока я смоделирую несколько примеров эпитетов:

- Король поп-музыки Майкл Джексон

- Король рок-н-ролла Элвис

- Податель жизни-мать

- Хранитель знаний-учитель

Я скажу своим ученикам, что эпитеты — это один из способов характеристики персонажа.В эпической поэме «Одиссея, Одиссей и Цирцея» много эпитетов. Я попрошу своих учеников найти по крайней мере 4 примера эпитетов для Одиссея и 2 примера для Цирцеи. Я прошу своих студентов найти эти примеры, потому что они будут использованы в построенном ответе (коротком эссе) на следующем уроке, на котором им придется проанализировать значение и влияние этих эпитетов (CCSS.ELA-Literacy.RL.9) -10,4).

Я прошу своих студентов найти эти примеры, потому что они будут использованы в построенном ответе (коротком эссе) на следующем уроке, на котором им придется проанализировать значение и влияние этих эпитетов (CCSS.ELA-Literacy.RL.9) -10,4).

После того, как я дал своим ученикам около 8 минут, чтобы найти эпитеты, я объясню им, что эпические сравнения — это расширенные сравнения.Я скажу им, что в книге 10 есть по крайней мере одно эпическое сравнение, в котором людей Одиссея сравнивают с каким-то другим существом (ями). Чтобы завершить последнюю часть этого урока, моим ученикам нужно будет найти эпическое сравнение и отметить номера строк в тексте. Вот ссылка на образец совместной работы (включая параграф о решении проблемы под диаграммой) одной группы. Им все еще нужно поработать, чтобы найти правильный пример эпического сравнения.

Следует ли убрать расовые эпитеты из «Гек Финна»?

Вопросы о выпусках новостей для учащихся 13 лет и старше.