Исследовательская работа «Зачем нужны фразеологизмы?»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа №14»

Исследовательская работа

«Зачем нужны фразеологизмы»

Выполнила:

Яушева Ксения

ученица 4 класса

Руководитель:

Бобылева Т.С.

Содержание

Введение. Обоснование выбранной темы, цели и задачи исследования

Фразеология русского языка.

Происхождение фразеологизмов, из истории возникновения

Результаты анкетирования

Заключение. Выводы

Литература

Приложение

1.Введение. Обоснование выбранной темы.

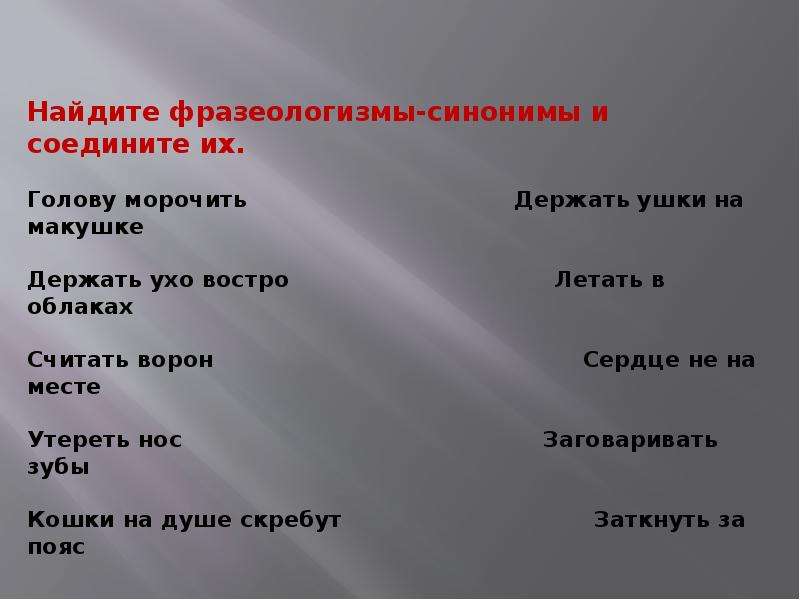

На внеклассном занятие по русскому языку мы познакомились с фразеологизмами. Мне настолько интересной показались эта тема, что я задалась вопросами:

Что такое фразеология?

Откуда взялись, т.е. как произошли фразеологизмы?

Почему мы их употребляем?

Нужны ли нам они и зачем?

Чтобы ответить на эти вопросы, я и решила изучить подробнее эту тему, провести исследование, поэтому моя работа так и называется:

«Нужны ли нам фразеологизмы?»

Цель работы: доказать необходимость изучения и использования фразеологизмов.

Задачи:

Изучить разные статьи о фразеологизмах,

определить их значение и происхождение.

Провести опрос учащихся и

взрослых людей на предмет использования

и понимания фразеологизмов.

3. Доказать необходимость знания

и использования фразеологизмов в нашей речи.

Предмет исследования – происхождение, употребление, классификация, способы применения и приемы использования фразеологизмов, их роль.

Объектами моего исследования стали учащиеся 4, 7 классов, взрослые (учителя и родители), прохожие на улице.

Методы моего исследования:

— Изучение разных материалов о фразеологии и фразеологизмах

— Анкетирование учеников, учителей и родителей

— Наблюдения (вслушивание в речь окружающих)

Я выбрала именно эту тему, потому что я хочу доказать, как важно употребление фразеологизмов в нашей речи, как велика роль фразеологизмов.

Познакомить учащихся с результатами моего исследования, рассказать этимологию фразеологизмов, привлечь внимание к изучению и использованию фразеологизмов для обогащения лексикона.

2. Фразеология русского языка.

Язык — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цветок народа и всей его духовной жизни. В языке одухотворяется весь народ, вся его жизнь, история, обычаи. Язык- это история народа, путь цивилизации и культуры от истоков до наших дней.

В языке одухотворяется весь народ, вся его жизнь, история, обычаи. Язык- это история народа, путь цивилизации и культуры от истоков до наших дней.

Основа языка — слово. С помощью слов человек может общаться с себе подобными и это только его привилегия. Народная мудрость гласит: «Слово дано человеку, животному — немота». В мире в настоящее время существует около пяти тысяч языков, но одним из самых богатых, колоритных и образных является русский. Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражения простых, естественных понятий. В нем иногда для выражения разнообразных оттенков одного и того же действия существует до десяти

и более глаголов одного корня, но разных видов.

Но современный язык возник из недр истории, которая оставила в нем свой отпечаток. Это пословицы и поговорки, меткие и яркие выражения исторических личностей, ученых, писателей, ставшие крылатыми. Одни из них употребляются в прямом смысле, а другие — в переносном.

Но современный язык возник из недр истории, которая оставила в нем свой отпечаток. Это пословицы и поговорки, меткие и яркие выражения исторических личностей, ученых, писателей, ставшие крылатыми. Одни из них употребляются в прямом смысле, а другие — в переносном. Много выражений стало крылатыми, то есть, как птицы на крыльях перенеслись в наш язык из языков других народов и эпох. Одним из средств образной и выразительной литературной речи являются крылатые слова. Название это восходит к Гомеру, в поэмах которого («Илиада» и «Одиссея») они встречаются много раз. Гомер называл «крылатыми» слова потому, что они как бы летят к уху слушающего из уст говорящего или от уха к уху. Термином этим обозначают вошедшие в нашу речь из литературных источников краткие цитаты, образные выражения, изречения исторических лиц, имена мифологических и литературных персонажей.. Нередко термин «крылатые слова» толкуется в более широком смысле: им обозначают народные поговорки, присловья, всевозможные образные выражения, возникшие не только из литературных источников, но и в быту.

Крылатые слова или фразеологизмы изучаются в разделе, изучающей устойчивые сочетания слов – фразеологии. Фразеологизм– устойчивое неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, используемое в переносном значении.

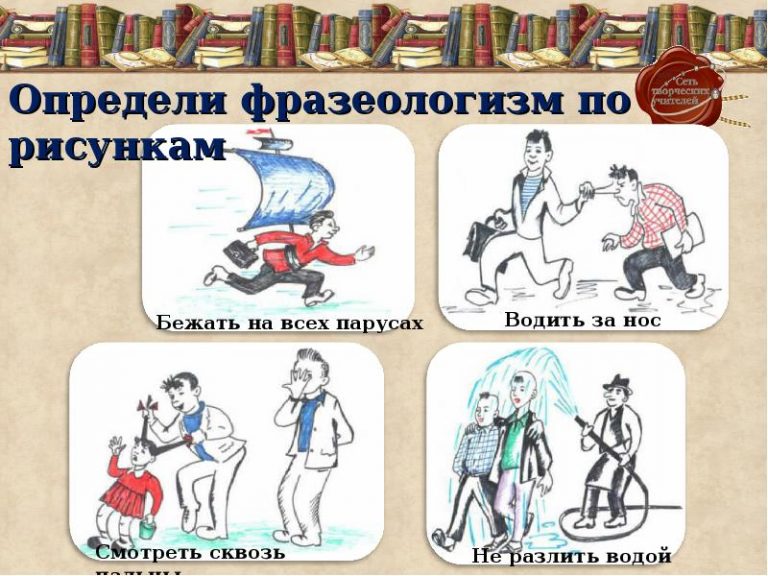

Русский язык богат фразеологизмами. Вот они наши известные и такие понятные сочетания:

Сломя голову

Сидеть сложа руки

Во все лопатки

Водить за нос

Втирать очки

Бить баклуши

Во весь дух

Вводить в заблуждение

Со всех ног

Высунув язык

Одно слово умный можно заменить несколькими фразеологизмами.

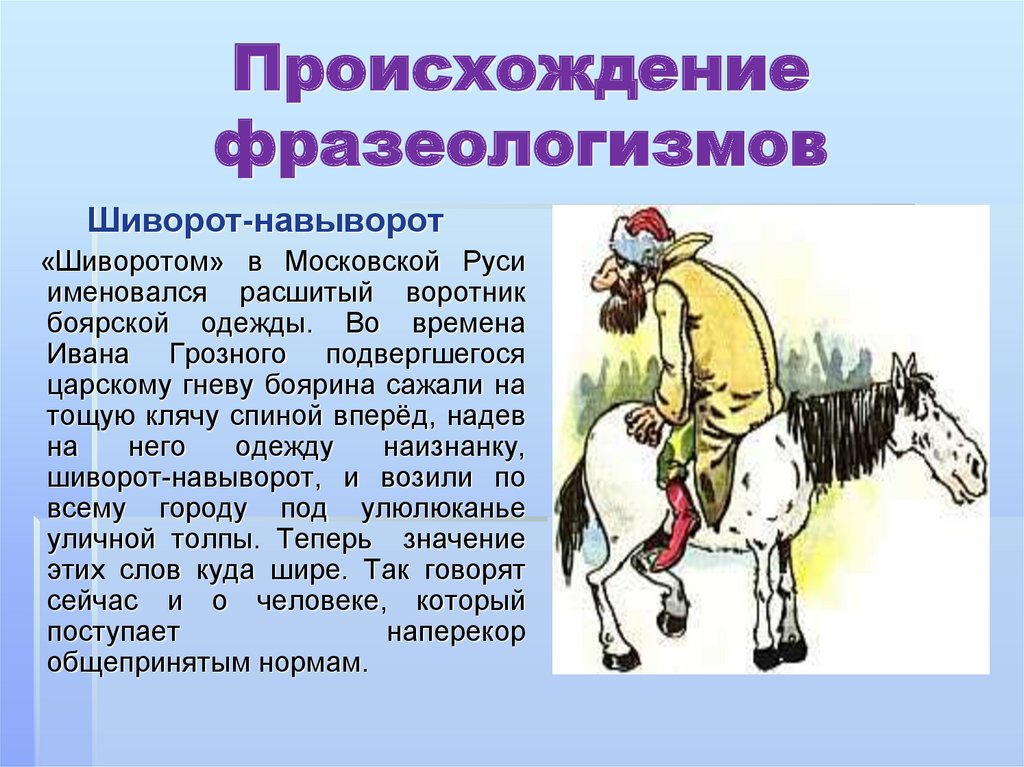

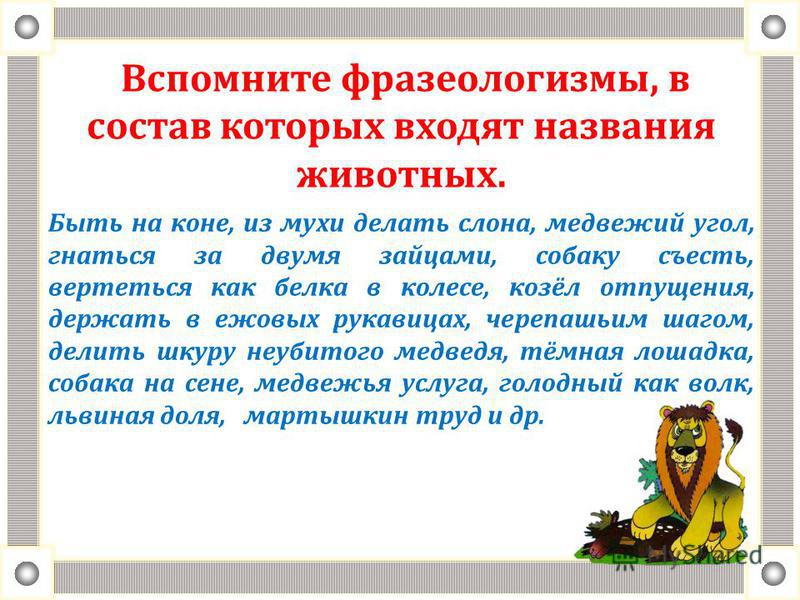

3. История происхождения фразеологизмов. Фразеологизмы как часть национальной культуры

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка. Уже с конца 18 века они объяснялись в специальных сборниках и толковых словарях под различными названиями (крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Однако фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно недавно.

Однако фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно недавно.

Основную массу употребляющихся в настоящее время фразеологических оборотов составляют устойчивые сочетания слов исконно – русского происхождения (ищи ветра в поле, водой не разольёшь). Они возникли в русском языке или унаследованы из более древнего языка. В зависимости от времени появления исконно – русские фразеологизмы разделяются на три группы: общеславянские, восточнославянские и собственно русские.

Работая по своей теме, я нашла столько интересного, что сама была удивлёна, как же всё- таки велик и прекрасен наш русский язык!!! Посмотрите, как интересно возникли фразеологизмы, ведь они все раньше употреблялись в прямом смысле, и лишь время их превратило в переносные сочетания. Я приведу лишь некоторые.

По первое число всыпать

— сильно наказать кого-нибудь. Выражение восходит к старинной практике пороть ученика. Каждую неделю пороли ученика, вне зависимости от того, виноват он или нет. Если пороли сильно, то порки хватало на последующие недели вплоть до первого числа следующего месяца.

Если пороли сильно, то порки хватало на последующие недели вплоть до первого числа следующего месяца.

Битый час

— целый час, долгое время. Происхождение сочетания чисто русское, его связывают с появлением в середине XV века первых часов с боем. «Битый час» изначально — это время от одного удара часов до другого.

Большая шишка

— важный, значительный, влиятельный человек. Выражение восходит к речи бурлаков, в которой «шишкой» называли самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым.

В ногах правды нет

(шутл.) — приглашение сесть. Существует несколько вариантов происхождения этой поговорки:

1) по первой версии, сочетание связано с тем, что в XV-XVIII вв. на Руси должников жестоко наказывали, били железными прутьями по голым ногам, добиваясь возврата долга, т.е. «правды», однако такое наказание не могло заставить вернуть долг тех, у кого не было денег;

2) по второй версии, сочетание возникло в связи с тем, что помещик, обнаружив пропажу чего-либо, собирал крестьян и заставлял их стоять, пока не назовут виновного;

Если должник спасался от правежа бегством, говорили, что в ногах правды нет, то есть долг выбить невозможно; с отменой правежа смысл поговорки изменился.

Если должник спасался от правежа бегством, говорили, что в ногах правды нет, то есть долг выбить невозможно; с отменой правежа смысл поговорки изменился.Зарубить на носу

— запомнить крепко, навсегда. Носом раньше называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учета работы, долгов и т. п.

Знать назубок

— знать очень твердо, хорошо; выучить наизусть. Выражение связано с пробой колец, золотых монет и т. д. на зуб для проверки их подлинности. На фальшивых изделиях после надкуса оставались вмятины.

Медвежья услуга

— неумелая, неловкая услуга, приносящая вместо помощи вред, неприятность. Фразеологизм взят из басни И. А. Крылова «Пустынник и медведь», рассказывающей о дружбе пустынника с медведем. Однажды пустынник лег спать, а медведь отгонял от него мух. Согнал муху со щеки, она села на нос, затем на лоб. Медведь взял увесистый булыжник и убил им муху на лбу у друга…

За душой ничего нет — о бедном, безденежном человеке

Душой называли углубление между ключицами, ямочку на шее над грудной костью, где, по народным поверьям, помещалась душа человека. В этом же месте на груди (за душой) был обычай хранить деньги.

В этом же месте на груди (за душой) был обычай хранить деньги.

4. Изучение фразеологизмов в школе. Результаты анкетирования.

В начальной школе изучению фразеологизмов уделяется мало внимания. Фразеологизмы выражают сущность довольно сложных явлений, они делают речь более яркой, экспрессивной. Изучение фразеологии – это особенный этап овладения языком и поэтому даётся этот этап нелегко.

Дело в том, что во фразеологизмах слова приобретают особые значения, что требует их запоминания целиком: нужно запомнить и их словесный состав, и их значение. Но и этого оказывается мало. Необходимо знать ситуацию, в которой можно употребить тот или иной фразеологизм, понимать образную основу, заложенную в нём; какие оттенки он содержит, какую окраску он имеет. Очень плохо знают фразеологизмы мои ровесники, порой совсем не понимая их значения, а вот взрослые, хотя и употребляют их, не задумываются над ними, они у них в речи сами по себе появляются, так нужны ли они нам?

Что такое фразеологизмы?

Приведите пример фразеологизма, как вы его понимаете?

Употребляете ли вы фразеологизмы?

Нужны ли в нашей речи фразеологизмы? Зачем?

Как вы понимаете:

оказать медвежью услугу

подложить свинью

сесть в калошу

Анкеты были предложены ученикам 4 класса, 7 класса и взрослым: учителям и родителям. Вот, что мы получили: Все взрослые 100% ответили, что фразеологизмы очень нужны в нашей речи, хотя не все смогли указать значение предложенных фразеологизмов. 70% взрослых назвали разные фразеологизмы, которые они употребляют в своей речи.

На вопрос : зачем нам фразеологизмы, они отвечают (все 100% ) – для красоты нашей речи.

Учащиеся 7 класса не все помнят, что такое фразеологизм, хотя все отвечают, что они нм нужны, т.к. они их используют.

Интереснее отвечали на вопросы учащиеся 4 класса, у нас только что прошло знакомство с темой: Фразеологизмы, и они даже написали интересные сочинения (приложение), правда я заметила, что использование некоторых фразеологизмов не всегда уместно.

Общаясь с людьми на улице, я теперь постоянно слышу эти устойчивые выражения. Чаще всего используют такие выражения, как: корова на льду, подложить свинью, нос повесить, бить баклуши, кричать на всю ивановскую, руки отваливаются, сердце в пятки ушло, спустя рукава, втирать очки, мартышкин труд,

5. Заключение.

В результате моего исследования, я доказала, что изучение фразеологии важно для познания самого языка.

Знакомство с русской фразеологией позволяет нам глубже понять историю и характер нашего народа. В русских фразеологизмах отразились исторические события, выразилось народное отношение к ним. »Многообразны человеческие отношения, которые запечатлелись в народных изречениях и афоризмах. Из бездны времени дошли до нас во фразеологических сочетаниях радость и страдания людей, смех и слезы, любовь и гнев, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков», — писал М. Шолохов о народном характере фразеологизмов.

Писатели и поэты видят в русской фразеологии великолепные примеры образного выражения явлений действительности. Картинность и образность речи авторов, которое создается с помощью использования фразеологизмов, действует на воображение слушающего, заставляя его переживать сказанное сильней, чем, если бы речь была безобразной, чисто логической. Именно поэтому почти все известные писатели, даже во времена Гомера, использовали фразеологизмы для создания особенной окраски своих произведений.

Особое значение имеет изучение фразеологии для совершенствования речи человека, для повышения речевой культуры. Вот почему нам так нужно знать фразеологию, научиться правильно использовать эти устойчивые сочетания слов, правильно их понимать. Так как благодаря свойствам фразеологизмов, наша речь становится ярче, эмоциональней, образней и выразительней.

Литература:

1.Гвоздарёв Ю.А. Рассказы о русской фразеологии. – М.: Просвещение, 1998.

2.Жуков П.В., Жуков А.В. школьный фразеологический словарь русского языка. М.Просвещение, 2000.

3.Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л.: Наука, 1977.

4.Я познаю мир. Русский язык. Детская энциклопедия, М.,1999.

5. Григорян Л. П. Язык мой – друг мой. М., Просвещение, 1976г.

6. Источники из Интернета

Приложение

Сочинения учащихся с использованием фразеологизмов.

4 класс.

Жили два брата, по профессии они были строители. Один брат был очень талантливым, трудился в поте лица, мог горы свернуть. Словом, был мастером на все руки. А второй брат возьмется за дело, старается не ударить в грязь лицом, но не тут – то было. Не получается у него так хорошо, как у старшего. Он очень старается, из кожи вон лезет, в результате – мартышкин труд.

Махнет он рукой и пойдет восвояси. А первый брат берется за дело с чувством, с толком, с расстановкой. Не успеет глазом моргнуть – как дело в шляпе. А младшего успокаивает : «Не сразу Москва строилась. Терпенье и труд все перетрут».

Махнет он рукой и пойдет восвояси. А первый брат берется за дело с чувством, с толком, с расстановкой. Не успеет глазом моргнуть – как дело в шляпе. А младшего успокаивает : «Не сразу Москва строилась. Терпенье и труд все перетрут».

От нашей дачи до леса рукой подать. Пошли мы с другом за грибами. Люди сказали, что их там тьма – тьмущая. Зашли мы в лес, грибы собираем, природой любуемся. Кругом ни души. Вдруг впереди ветки затрещали. «Медведь», — подумали мы. Пора брать руки в ноги. Хоть мы – ребята не робкого десятка, а зуб на зуб не попадает. Вдруг из-за кустов выскочил заяц. Не успели мы опомниться, а его и след простыл. Правду в народе говорят: «У страха глаза велики».

Я вам расскажу, как мне приходиться грызть гранит науки. Труднее всего приходится с русским языком. Здесь я ни в зуб ногой. Спряжения, глаголы, суффиксы и так далее – для меня темный лес. Немного попроще обстоит дело с литературой, хотя у меня зуб на зуб не попадает, когда мы сдаем технику чтения.

А вот математика для меня самый любимый урок. Здесь я как рыба в воде. Примеры и задачи щелкаю как семечки. С остальными предметами у меня тоже все в порядке. Вообще –то, я стараюсь учиться хорошо. Надеюсь в будущем грызть гранит науки также успешно.

А вот математика для меня самый любимый урок. Здесь я как рыба в воде. Примеры и задачи щелкаю как семечки. С остальными предметами у меня тоже все в порядке. Вообще –то, я стараюсь учиться хорошо. Надеюсь в будущем грызть гранит науки также успешно.

Однажды на уроке русского языка учительница вызвала к доске Сашу. Он пол- урока стоял у доски, раздумывая о фразеологизме «без царя в голове». Тут учительница встала и сказала: «Садись Саша, ты точно без царя в голове». После уроков Саша пошел домой. Дома он вел себя тише воды, ниже травы. Пошел он делать уроки, но ничего не писал, только толок воду в ступе. Когда пришла мама с работы, она попросила показать ему дневник.

— Только не говори, что забыл его в школе. Не втирай мне очки.

— Мама, у меня двойка.

— Эх, ты, олух царя небесного.

Писатели и поэты о фразеологизмах.

«Фразеологизмы – своеобразные микромиры, они содержат в себе и нравственный закон и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам. Это душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации». Это высказывание принадлежит одному из самых ярких русских филологов середины 19 века Фёдору Ивановичу Буслаев

Это душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации». Это высказывание принадлежит одному из самых ярких русских филологов середины 19 века Фёдору Ивановичу Буслаев

Как работает слово

В.Суслов.

Бывает частенько, что слово — одно,

Но очень по- разному служит оно.

Примеры тут можно найти без труда.

Возьмём хоть короткое слово «вода».

Вот был я мальчишкой, да детство прошло.

С тех пор уж немало «воды утекло»!

О смелом мы вправе сказать наперёд:

Такой «сквозь огонь и сквозь воду пройдёт!»

А гуси и утки — сухие всегда.

Заметили люди: «Как с гуся вода».

Случалось с тобою: ты правил не знал.

Молчал при опросе? «Воды в рот набрал»!

Лентяй отдыхает, а время идёт —

«Под камень лежачий вода не течёт».

Сказать болтуну мы порою не прочь:

«Довольно, мол,

«воду-то в ступе толочь».

Не прочь и другому сказать невзначай:

«Довольно лить воду! Ты дело давай!».

Работать впустую… Что скажут потом?

Не дело, мол, «воду носить решетом».

Стихи я пишу, не жалея труда,

Чтоб вы не сказали: «В стихах-то вода.

М. А. Шолохов: «Необозримо многообразие человеческих отношений, которые запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах. Из бездны времен дошли до нас в этих сгустках разума и знания жизни радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков».

Использование фразеологизмов в сказках А.С. Пушкина:

—красная девица, пир честной, добрый конь, двор широкий, лебедь

белая, тридевять земель, совет и любовь, синее море, тесовые ворота, красные сапожки, золотые перстни, царские палаты, милый друг, стол дубовый, товар не по купцам, молодцы честные, спрос не грех, красно солнце, позолоченный рожок, избушка на курьих ножках, голова с плеч, чудо из чудес, белый день, чистое поле, с головы до ног, честной народ, жена не рукавица;

— делать нечего, не тратить времени даром, глаз не сводит, как жар горя, грусть-тоска съедает, услужить советом, глаз не отвести, заткнуть за пояс, жить да поживать, проливать слезы, мед , пиво пить, гулять на просторе, с очей прогнать, взашей затолкать, не садися не в свои сани, поперек слово молвить, правду молвить, дать слово, отдать честь, поклониться в пояс, не сойти живому с места, почесать в затылке, поникнуть головой, бес в тебя вернулся, с ума рехнуться, кровь играет, погибнуть от руки, бросало в жар и пот, скрепя зубами, глава пала с плеч, надеть задом наперед, сердце замерло

«ДАР РУССКОЙ РЕЧИ»:.

.. — Памятник Александру Башлачеву

.. — Памятник Александру Башлачеву«ДАР РУССКОЙ РЕЧИ»: ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ.

(часть 1).

Фразеологи́зм, фразеологический оборот, речевой оборот — это свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности.

Из-за того, что фразеологизм зачастую невозможно перевести дословно (теряется смысл), среди иностранцев могут возникать трудности перевода и понимания. С другой стороны, такие фразеологизмы придают языку яркую эмоциональную окраску.

(Википедия).

Устойчивые выражения во множестве встречаются в поэзии Башлачева, часто он транформирует, преобразовывает фразеологизм так, что тот обретает новый смысл.

Несколько примеров.

В песне «Время колокольчиков»:

«Проберет до костей, до кончиков»

используется фразеологизм < до костей > — в значении «очень сильно, совсем, насквозь промокнуть, промерзнуть и т. п.».

В Триптихе памяти В.С. Высоцкого:

«Если дырку во лбу вы видали в гробу, приказав

долго жить, вечным сном, дуба дав, или как там еще в обиходе» употребляются обороты <видал в гробу>, <приказал долго жить>, <дал дуба>.

В песне «Минута молчания»:

» Велики все слова

Тебе — лилипуту в стране Гулливеров».

Фразеологизм употребляется на основе

книги Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» < лилипут в стране Гулливеров >.

Преобразованные А. Башлачевым обороты.

В песне «Когда мы вместе»:

«Ой да луна не приходит одна» используется

< беда не приходит одна > — в значении «в жизни неприятные события обычно следуют чередой».

В песне «Егоркина былина»:

«Он, собака, пьет год без месяца» по модели фразеологизма < без году неделя > Башлачев создает оборот «год без месяца»

в значении «очень давно, очень долго».

В песне «Имя имен»:

«Так чего ж мы, смешав языки, мутим воду в речах?

Врем испокон» —

фразеологизм < испокон века > в значении «издавна, с незапамятных времен» и фразеологизм < мутить воду >, что означает «умышленно запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху».

Это всего лишь несколько примеров употребления устойчивых оборотов в творчестве Башлачева. Поэт исследует фразеологический фонд русского языка, применяя практически все возможные типы трансформации, использует их в виде образов, иногда полностью деформирует и в корне переосмысляет. Мы можем видеть, что фразеологизм является для А. Башлачева одним из главных инструментов языковых экспериментов, преобразование которого формирует языковую картину мира поэта.

Поэт исследует фразеологический фонд русского языка, применяя практически все возможные типы трансформации, использует их в виде образов, иногда полностью деформирует и в корне переосмысляет. Мы можем видеть, что фразеологизм является для А. Башлачева одним из главных инструментов языковых экспериментов, преобразование которого формирует языковую картину мира поэта.

#поддержатьпамятникБашлачеву

карта Сбербанка 5469 5500 3503 6760

#Александр_Башлачёв_Создание_памятника

#Памятник_Башлачёву #Башлачев #Саш_Баш

#Памятник_Александру_Башлачёву

Академия занимательных наук. Словесность — Группы фразеологизмов

Группы фразеологизмов

Выпуск 4Идиомы — это группа фразеологизмов. «Раскинуть умом», «пятое колесо в телеге», «сбросить что-то с плеч» — всё это идиомы. Идиома не может оказаться на плечах. Чтобы понять, нужны ли нам идиомы и другие группы фразеологизмов, надо, прежде всего, понять, для чего нужны фразеологизмы вообще. Вот, например, что означает «бить баклуши»? Бить баклуши — значит раскалывать полено на заготовки для выделки бытовых деревянных предметов. Так было в прошлом. Сейчас «бить баклуши» означает «бездельничать». А вот выражение «гранит науки» относится к фразеологическим единствам. Это тоже группа фразеологизмов. Они имеют прямой и переносный смысл. Например, «зайти в тупик», «плыть по течению», «выносить сор из избы» — это можно сделать в прямом смысле, по-настоящему. В тупике нельзя продолжать движение вперёд, значит в переносном смысле «зайти в тупик» — попасть в безвыходное положение, растеряться. А вот выражение «сгореть от стыда» относится к фразеологическим сочетаниям. В них можно заменять одно слово, но при этом другое останется неизменным. В словосочетании «сгореть от стыда» не изменяется «сгореть от». Если подставить к нему другие слова, получается: «сгореть от ненависти», «сгореть от любви», «сгореть от ревности». Существуют ещё группа фразеологизмов — фразеологические выражения. Это знакомые нам с детства афоризмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения и даже речевые штампы. Например, «всего хорошего», «до новых встреч», «где любовь да совет, там и горя нет», «терпение и труд всё перетрут».

Так было в прошлом. Сейчас «бить баклуши» означает «бездельничать». А вот выражение «гранит науки» относится к фразеологическим единствам. Это тоже группа фразеологизмов. Они имеют прямой и переносный смысл. Например, «зайти в тупик», «плыть по течению», «выносить сор из избы» — это можно сделать в прямом смысле, по-настоящему. В тупике нельзя продолжать движение вперёд, значит в переносном смысле «зайти в тупик» — попасть в безвыходное положение, растеряться. А вот выражение «сгореть от стыда» относится к фразеологическим сочетаниям. В них можно заменять одно слово, но при этом другое останется неизменным. В словосочетании «сгореть от стыда» не изменяется «сгореть от». Если подставить к нему другие слова, получается: «сгореть от ненависти», «сгореть от любви», «сгореть от ревности». Существуют ещё группа фразеологизмов — фразеологические выражения. Это знакомые нам с детства афоризмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения и даже речевые штампы. Например, «всего хорошего», «до новых встреч», «где любовь да совет, там и горя нет», «терпение и труд всё перетрут». «Воздушный замок» уже относится к другой группе фразеологизмов — фразеологическим сочетаниям. Русский язык усыпан фразеологическими формами. Так для чего нужны фразеологизмы? Фразеологизмы нужны, чтобы выражать своё отношение к вещам, поступкам людей. Конечно, можно сказать просто — «человек работает», но ведь и работают люди по-разному. Если человек работает безудержно, интенсивно, про такого говорят, что он работает, «засучив рукава»; если он зарабатывает с трудом — можно сказать, что «работает в поте лица»; а вот если работает без устали, воодушевлённо — значит, «работает, не покладая рук». Михаил Васильевич Ломоносов, в ХVIII веке, составляя план словаря русского литературного языка, позаботился, чтобы в него вошли «фразесы», то есть фразеологизмы. В выпуске также ведущая расскажет о том, чему нас учат басни.

«Воздушный замок» уже относится к другой группе фразеологизмов — фразеологическим сочетаниям. Русский язык усыпан фразеологическими формами. Так для чего нужны фразеологизмы? Фразеологизмы нужны, чтобы выражать своё отношение к вещам, поступкам людей. Конечно, можно сказать просто — «человек работает», но ведь и работают люди по-разному. Если человек работает безудержно, интенсивно, про такого говорят, что он работает, «засучив рукава»; если он зарабатывает с трудом — можно сказать, что «работает в поте лица»; а вот если работает без устали, воодушевлённо — значит, «работает, не покладая рук». Михаил Васильевич Ломоносов, в ХVIII веке, составляя план словаря русского литературного языка, позаботился, чтобы в него вошли «фразесы», то есть фразеологизмы. В выпуске также ведущая расскажет о том, чему нас учат басни.

Сочинение рассуждение — почему нужно использовать в своей речи фразеологизмы

Фразеологизмы – это устойчивое, неделимое словосочетание. Они нужны для точного выражения чувств, эмоций, для образности и яркости речи. Фразеологизмы придают больше эмоциональности. Например, если мы скажем «Девочка рыдала», то то будет звучать привычно. Ну а если это сказать более ярко, эмоционально точно и передать всё состояние этой девочки, то это будет звучать и восприниматься по-другому, например, она ревела как белуга. Благодаря этому фразеологизму мы сразу представляем печальную картину. Фразеологизмы используются не только в разговорной речи, но и литературном языке. Большинство фразеологизмов произошли из народного быта. Когда человек использует в своей речи фразеологизмы о таком человеке можно сказать, что у него содержатся знания русского языка. Фразеологизмы — это достижения русского языка. У них нет конкретного автора. По смыслу слова являются одним целым и их нельзя делить, они потеряют свое значение. Мы часто используем в своей речи, не замечая этого. И поэтому речь более ярка и эмоциональна.

Они нужны для точного выражения чувств, эмоций, для образности и яркости речи. Фразеологизмы придают больше эмоциональности. Например, если мы скажем «Девочка рыдала», то то будет звучать привычно. Ну а если это сказать более ярко, эмоционально точно и передать всё состояние этой девочки, то это будет звучать и восприниматься по-другому, например, она ревела как белуга. Благодаря этому фразеологизму мы сразу представляем печальную картину. Фразеологизмы используются не только в разговорной речи, но и литературном языке. Большинство фразеологизмов произошли из народного быта. Когда человек использует в своей речи фразеологизмы о таком человеке можно сказать, что у него содержатся знания русского языка. Фразеологизмы — это достижения русского языка. У них нет конкретного автора. По смыслу слова являются одним целым и их нельзя делить, они потеряют свое значение. Мы часто используем в своей речи, не замечая этого. И поэтому речь более ярка и эмоциональна.

Существует несколько видов таких выражений. Первый вид — это народные пословицы. Второй вид — поговорки. Третий вид — сочетания слов. Четвёртый вид — это выражения, названные крылатыми. Когда мы говорим у человека золотые, мастер на все руки. То есть, этот человек профессионал в своем деле и ему нет равных, или он что-то делает очень хорошо. Также фразеологизмы произошли из результата расщепления пословиц или поговорок. Можно разобраться в этом фразеологизме: «Он встал как вкопанный, разинул рот и т.д. Эти выражения нельзя воспринимать буквально. Если воспринимать буквально, то ничего не будет понятно. А вот если это выражение показать иностранцу и перевести, то он не поймет ничего и даже это объяснить тяжело будет. Этим примером я хочу сказать, что наш русский язык очень богат и разнообразен. И выучить его не так-то просто. И объяснить не знающему человеку.

Первый вид — это народные пословицы. Второй вид — поговорки. Третий вид — сочетания слов. Четвёртый вид — это выражения, названные крылатыми. Когда мы говорим у человека золотые, мастер на все руки. То есть, этот человек профессионал в своем деле и ему нет равных, или он что-то делает очень хорошо. Также фразеологизмы произошли из результата расщепления пословиц или поговорок. Можно разобраться в этом фразеологизме: «Он встал как вкопанный, разинул рот и т.д. Эти выражения нельзя воспринимать буквально. Если воспринимать буквально, то ничего не будет понятно. А вот если это выражение показать иностранцу и перевести, то он не поймет ничего и даже это объяснить тяжело будет. Этим примером я хочу сказать, что наш русский язык очень богат и разнообразен. И выучить его не так-то просто. И объяснить не знающему человеку.

Нужны ли нашей речи фразеологизмы Цели

Нужны ли нашей речи фразеологизмы? .

Цели и задачи исследования: n 1. Выяснить происхождение фразеологизмов. n 2. Определить роль фразеологизмов в речи человека. n 3. Выяснить, какое место занимают фразеологизмы в литературных произведениях. n 4. Научиться правильно использовать фразеологические обороты. n 5. Научиться работать со словарями.

Выяснить происхождение фразеологизмов. n 2. Определить роль фразеологизмов в речи человека. n 3. Выяснить, какое место занимают фразеологизмы в литературных произведениях. n 4. Научиться правильно использовать фразеологические обороты. n 5. Научиться работать со словарями.

Гипотеза: n ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ЗАСОРЯЮТ НАШУ РЕЧЬ.

n Фразеологизм (фразеологический оборот) – устойчивое в своем составе и целостное по значению словосочетание, выражение, употребляющееся как готовая языковая единица.

Происхождение фразеологизмов n 1. Исконно русские. топорная работа (из профессии) точить лясы (первоначально балясы – фигурные столбики перил) дело табак (из речи бурлаков)

n 2. Заимствованные. Употребляются без перевода, могут передаваться как русскими буквами, так и латинскими. альма матер (лат. ) – «питающая мать» , «образное название учебного заведения. » персона нон грата (лат. ) – «нежелательная личность. » терра инкогнито (лат. ) – «неизвестная земля. »

) – «нежелательная личность. » терра инкогнито (лат. ) – «неизвестная земля. »

n 3. Кальки. Результат пословного перевода иноязычного оборота на русский язык. лебединая песня – «последнее в жизни проявление душевного и творческого подъема, таланта, любви. » игра не стоит свеч – «стремление, попытка добиваться, достичь чего-либо не оправдывается затраченными средствами. » вот где собака зарыта суть дела. » – «именно в этом истинная причина,

НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.

§ «А денег у меня кот наплакал. Самое большее, что на три пирожных» (М. Зощенко. Аристократка. ) § «Торговые ряды, мимо которых мы идем, по словам дедушки, построены при царе Горохе» . (А. Васильев. За жар-птицей. ) § «Человек к ним прижился и, может быть, счастлив. И вдруг у него все летит вверх тормашками. » (К. Федин. Первые радости. )

§ «Как Цвет ни ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. » (А. Куприн. ) § «- Разбудите Кешку! – раздались сердитые голоса. — Он опять лодыря гоняет. (В. Шишков. ) § «Не хотите ли вы сделать меня, как говорится, козлом отпущения и взвалить всю вину на меня? ( Н. Успенский)

» (А. Куприн. ) § «- Разбудите Кешку! – раздались сердитые голоса. — Он опять лодыря гоняет. (В. Шишков. ) § «Не хотите ли вы сделать меня, как говорится, козлом отпущения и взвалить всю вину на меня? ( Н. Успенский)

Наиболее употребляемые фразеологизмы в речи учащихся нашего класса. n Ничего себе – «неплохо, довольно хорошо, вполне сносно» . Язык проглотить – «замолчать, перестать говорить» . Вылететь из головы – «совершенно, совсем забылось n И в ус не дуть – «не обращать никакого внимания на что- n Козел отпущения – «человек, на которого сваливают вину n Каша в голове n n что-либо» другого человека, заставляют отвечать за чужие ошибки или проступки» . – «нет ясности в понимании чего-либо» .

Фразеологические обороты со словом рука: n Валится из рук – «не клеится, не работается» . n n n Взять голыми руками – «легко сделать» . Дать по рукам – «наказать, отучить» . Из рук в руки – «непосредственно» . n Не покладая рук – «неустанно» . n Из рук вон плохо – «очень плохо» . n На все руки мастер – «хороший мастер» .

n Из рук вон плохо – «очень плохо» . n На все руки мастер – «хороший мастер» .

ВЫВОДЫ: n n n Фразеология – это величайшая сокровищница и непреходящая ценность любого языка. В ней, как в зеркале, отражаются история и культура народа, многовековой опыт его трудовой и духовной деятельности, его нравственные ценности, религиозные воззрения и верования. Фразеологизмы не засоряют нашу речь, а делают ее эмоциональной, красивой, богатой. Фразеология – одна из самых увлекательных и занимательных сфер языка.

Исследовательский проект «Фразеологизмы: знакомые незнакомцы»

Исследовательский проект

Тема: «Фразеологизмы: знакомые

незнакомцы»

Оглавление

I. Введение……………………………………………………. 3-4

II. Основная часть……………………………………………… 5- 9

III.Заключение…………………………………………………… 10

IV. Список источников информации…………………………… 11

V. Приложение………………………………………………… ….

Приложение………………………………………………… ….

«Для тех, кто интересуется историей,

культурой своего народа, фразеология –

одна из самых увлекательных и занима-

тельных сфер языка»

Н. М. Шанский

Введение

Русский язык чрезвычайно богат меткими и образными устойчивыми оборотами речи. Мы встречаемся с ними на каждом шагу. Часто на уроках мы слышим «зарубите себе на носу» — если материал важный и его надо обязательно запомнить. Опять «воды в рот набрал», «язык проглотил»! — говорит мама, когда ребенок молчит и не может ответить на ее вопрос. Ты «оказал медвежью услугу»,- произносит Елена Леонидовна, когда звучит подсказка на уроке. Каждое из этих словосочетаний мы употребляем в тех случаях, когда нужно образно выразить своё отношение к данному факту: одобрительное, пренебрежительное или насмешливое.

Каждый человек в своей жизни не раз слышал и употреблял такие фразы. Но не всегда мы задумываемся о том, понимает ли собеседник сказанные нами фразы, их значения. С появлением компьютеров, Интернета и социальных сетей многие ребята перестали интересоваться изучением русского языка и совершенствованием речи. Все меньше подростков может не то что красиво и образно изъясняться, но и даже грамотно писать. В связи с этим нам стало интересно – а насколько знают фразеологизмы наши сверстники.

С появлением компьютеров, Интернета и социальных сетей многие ребята перестали интересоваться изучением русского языка и совершенствованием речи. Все меньше подростков может не то что красиво и образно изъясняться, но и даже грамотно писать. В связи с этим нам стало интересно – а насколько знают фразеологизмы наши сверстники.

Поэтому, мы поставили перед собой цель – выяснение, какие фразеологические обороты знают учащиеся, употребляют ли их в устной и письменной речи.

В соответствии с целью работы были поставлены и решены следующие задачи:

— изучить теоретический материал;

— провести анкетирование учащихся школы по данной теме;

— проанализировать данные и сделать выводы;

— создать фразеологический словарь класса;

— познакомить с результатами проекта учащихся начальной школы.

Объект исследования: фразеологические обороты.

Предмет исследования: использование фразеологизмов в речи учениками начальных классов.

Мы выдвинули гипотезу: из числа фразеологизмов, которые употребляют взрослые и дети, есть такие выражения, значения которых школьники не понимают.

В своей работе мы использовали следующие методы:

Анкетирование.

Анализ детской литературы.

Сбор информации.

Обобщение полученных в ходе проекта результатов (выпуск фразеологического словаря класса)

Мы считаем, что эта тема будет актуальна во все времена, так как знание родного языка, его богатств необходимо каждому.

Основная часть

В словаре Ожегова сказано, что фразеологизмы – это устойчивые выражения с самостоятельным значением. Каждое отдельное слово, потеряло своё первоначальное значение. Они приобрели совсем иной, общий для них смысл. Например, в значении фразеологического оборота «заваривать кашу» никакой еды нет, во фразеологизме «золотые руки» нет ничего, сделанного из золота.

Ещё великий М. В. Ломоносов называл устойчивые сочетания “фразесами”, “российскими пословиями”, предлагая включить их в словарь. Учёные поняли, что фразеологизмы создают как бы особый ярус в языке. Родился новый раздел о языке – фразеология. Фразеологизмы по-своему отражают жизнь нашего народа с очень далёких времён, в них выражен дух народа, его история, обычаи. Крепкий орешек — эта самая фразеология. До сих пор многие учёные-филологи ломают голову, рассуждая о фразеологизмах в русском языке.

Источники фразеологических оборотов различны. Одни из них возникли на основе наблюдений человека над природными явлениями (дым коромыслом), другие связаны с мифологией и реальными историческими событиями (словно Мамай прошел), третьи вышли из народного фольклора и литературных произведений (сказка «Про белого бычка», «А воз и ныне там» из басни И. Крылова «Лебедь, рак и щука»)

Признаки фразеологизмов

1.Фразеологизмы обычно не терпят замену слов и их перестановки, за что ещё зовутся устойчивыми словосочетаниями. Во что бы то ни стало нельзя произнести во что бы мне не стало или во что ни стало бы то, а беречь как зрачок глаза вместо беречь как зеницу ока. Есть конечно и исключения: ломать голову или голову ломать, врасплох застать и застать врасплох, но такие случаи редки.

Во что бы то ни стало нельзя произнести во что бы мне не стало или во что ни стало бы то, а беречь как зрачок глаза вместо беречь как зеницу ока. Есть конечно и исключения: ломать голову или голову ломать, врасплох застать и застать врасплох, но такие случаи редки.

2.Многие фразеологизмы легко заменяются одним словом:

сломя голову – быстро, рукой подать – близко.

3.Cамая главная черта фразеологизмов – их образно-переносный смысл.

Часто прямое выражение превращается в переносное. Фразеологизмы нельзя понимать буквально, иначе речь становится комически-бессмысленной.

Язык достался нам в наследство от многих поколений людей как самое дорогое богатство. Он считается одним из самых выразительных языков мира. Чем больше слов знает человек, тем точнее, ярче он выражает свою мысль. «Хромое слово – кривая речь» — говорит русская пословица.

Практическая часть нашей работы состоит из нескольких этапов.

На первом этапе мы решили выяснить, что знают о фразеологических оборотах учащиеся начальных классов нашей школы. Для этого мы провели анкетирование.

Для этого мы провели анкетирование.

Для исследования мы решили работать с фразеологическими оборотами, связанными с частями тела человека. Учащимся было предложено 10 фразеологических оборотов. Проанализировав устойчивые выражения, они должны были ответить на 3 вопроса:

Слышал ли ты этот фразеологический оборот?

Употребляешь ли его в своей речи?

Объясни значение этих фразеологических оборотов.

Фразеологический оборот | слышал | употребляю | значение |

Ударить в грязь лицом | |||

Каша в голове | |||

Весить лапшу на уши | |||

Намылить шею | |||

Язык на плече | |||

На лбу написано | |||

Сидеть на шее | |||

Пускать пыль в глаза | |||

Носить на руках | |||

Ни в зуб ногой |

Также был задан вопрос «Для чего нужны фразеологизмы?» 80% ответили «для украшения речи»; 13% — не ответило; и лишь 7% вспомнило, что фразеологизмы позволяют более образно и точно передать свои чувства и мысли.

Если исходить из полученных данных, около 52% учащихся слышали эти фразеологизмы, но используют их в своей речи только 25 % детей, то есть половина от слышавших.

Самое большое затруднение вызвало как раз задание под номером 3. Оказалось, что примерно только 19 % опрошенных действительно понимают смысл данных оборотов. Получается, что 6 % учащихся употребляя фразеологизмы в своей речи, не понимают их смысл и, поэтому, употребляя их, садятся в галошу.

Проведенная анкета ПОДТВЕРЖДАЕТ НАШУ ГИПОТЕЗУ: среди фразеологизмов, которые употребляют взрослые и дети, есть такие выражения, значения которых школьники не понимают. И это только на примере 10 фразеологизмов, наиболее известных.

Мы пришли к выводу, что, для того чтобы ребята лучше знали русский язык, могли употреблять в своей речи фразеологизмы, им необходимо разъяснить, что же такое фразеологизмы, с какой целью мы их употребляем, происхождение и значение некоторых фразеологизмов. Поэтому,

Поэтому,

следующий этап — создание своего фразеологического словаря.

Побывав в школьной библиотеке, мы попросили у библиотекаря Людмилы Павловны фразеологические словари.

Такие издания, по-нашему мнению, не могут заинтересовать учащихся начальных классов (мелкий шрифт, без иллюстраций, а все примеры употребления фразеологизмов в литературе приведены из произведений, изучаемых в старшей школе).

Цель создания нашего словаря — познакомить ребят с тем, что ранее мы узнали сами. Работали над созданием не покладая рук. Для этого обращались к ИНТЕРНЕТУ, фразеологическим словарям под редакцией Степановой М.И., Жукова В.П., беседовали с родителями, учителями. А, самое главное, исследовали детскую литературу.

Мы провели конкурс рисунков, выбрали лучших художников, отобрали материал для иллюстрирования. Наш словарь получился необычным, а точнее, НЕПРАВИЛЬНЫМ. Наши художники показали, как не надо толковать фразеологизмы. Получилось интересно, смешно, а главное понятно, почему нельзя «разбирать» фразеологизмы на отдельные слова и объяснять значение каждого слова (Приложение)

Получилось интересно, смешно, а главное понятно, почему нельзя «разбирать» фразеологизмы на отдельные слова и объяснять значение каждого слова (Приложение)

Заключение

Фразеологизмы окружают нас с самого детства т.к. встречаются во многих произведениях для детей. В ходе работы мы пришли к выводу: далеко не все ребята в начальной школе имеют представление о том, что такое фразеологизмы, а уж тем более не могут объяснить их значение. Достаточно мало наших сверстников употребляют фразеологизмы в своей речи. Мы считаем, что это обусловлено тем, что целенаправленно фразеологизмы в школе не изучаются. Мы надеемся, что наше исследование помогло ребятам увидеть богатство и разнообразие фразеологизмов, их многогранность и глубину.

Необходимо уделять большее внимание изучению фразеологизмов, ведь благодаря им увеличивается словарный запас, речь становится более образной, яркой и эмоциональной.

Работая над этой темой, мы получили более полное представление о фразеологизмах, научились находить их в тексте, пользоваться фразеологизмами в своей собственной речи. Также мы научились работать со словарями, использовать информацию из интернета.

Также мы научились работать со словарями, использовать информацию из интернета.

Изучая эту тему, мы узнали много интересного о нашем прошлом, об истории русского народа, его традициях, обычаях.

Задачи, поставленные перед нами, выполнены, выдвинутая гипотеза подтверждена.

Жизнь идёт вперёд, и сегодня появляются новые устойчивые выражения, связанные с профессиональной деятельностью людей. Например: активная жизненная позиция. Таким образом, фразеология постоянно развивается и пополняется. В дальнейшем мы хотели бы продолжить работу над этой интересной и увлекательной темой.

Список источников информации

Ашукин Н.С. Крылатые слова / Н.С. Ашукин, М.Г., Ашукина. — М.: Знание, 1997.-183с.

Волина В.В. Веселая грамматика. — М.: Знание, 1995.-336с.

Жуков В.П. Русская фразеология / В.П. Жуков, А.В. Жуков. — М.: Высшая школа, 2001.-236с.

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А.В. Жуков. — М.: Просвещение, 1994.-431с.

П. Жуков, А.В. Жуков. — М.: Просвещение, 1994.-431с.

Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. — М.: Русский язык, 1990.-704с.

Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.-224с.

. Интернет-портал «Русские словари» (интерактивные словари, справочная литература, служба русского языка ИРЯ РАН) — www.slovari.ru

Интернет форум программы «Говорим по-русски!» — www.forum.echo. msk.ru

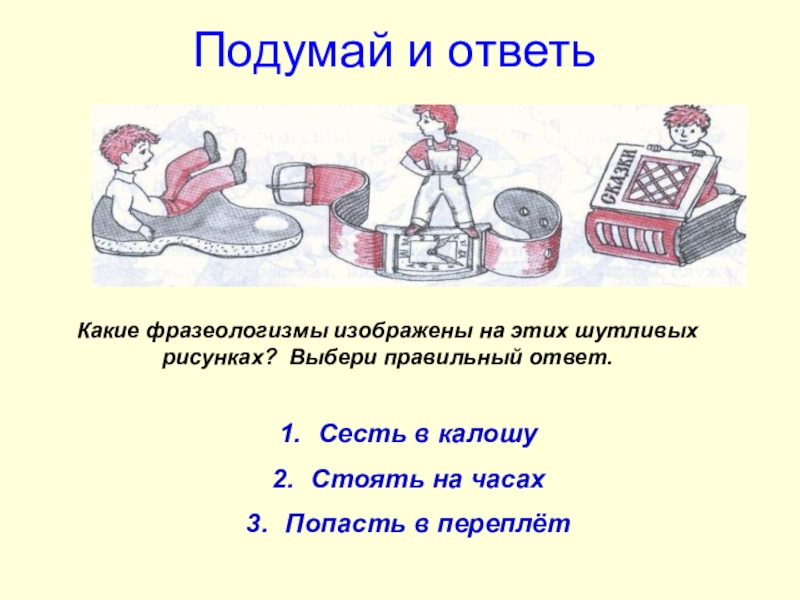

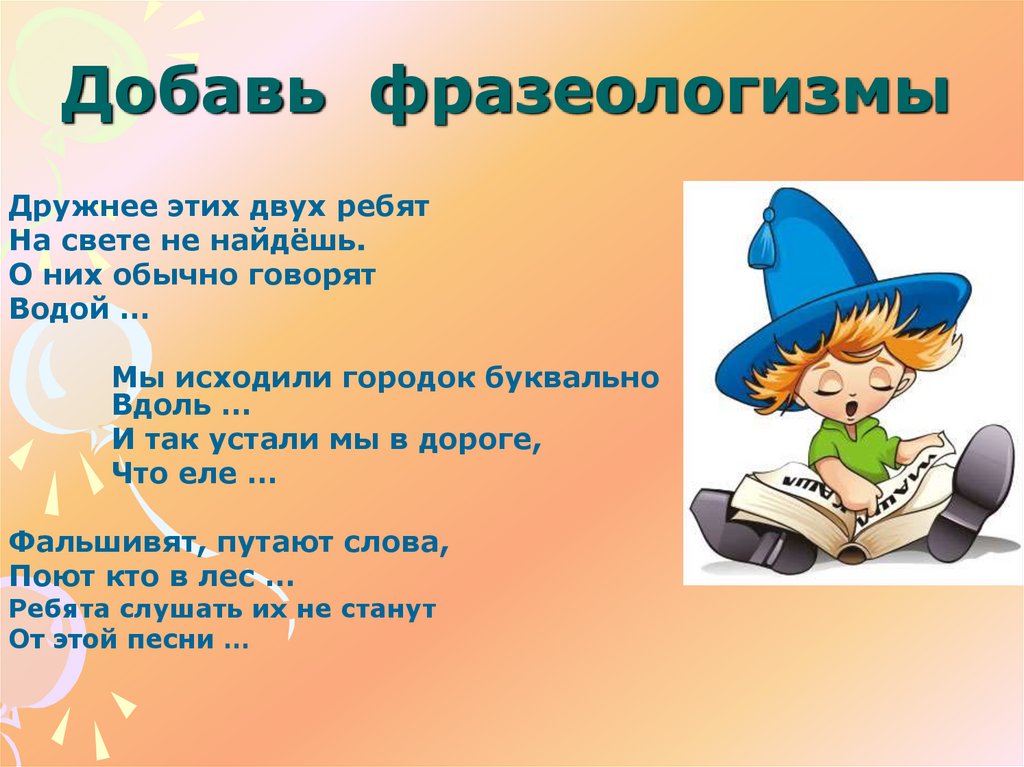

Урок русского языка на тему «Фразеологизмы». 4-й класс

Цель: Сформировать у учащихся представление о фразеологизме – как единице языка.

Задачи:

- Продолжить знакомство с фразеологизмами, учить понимать их значение, правильно употреблять в речи.

- Развивать творческие способности и образное мышление школьников.

- Воспитывать любовь к родному языку.

Оборудование: раздаточный материал для работы в парах постоянного и

сменного состава; раздаточный материал для работы в группах; карточки для

задания “Собери фразеологизм”; таблички(исконно-русские, заимствованные,

современные).

Ход урока

I. Организационный момент. Создание положительной мотивации.

1. Каким вы хотите видеть сегодняшний урок?

2. Открыли тетради, записали число.

3. Начать наш урок я предлагаю со слов Л.Н.Толстого:

“Как богат русский язык!

Как много в нем метких слов!”

– Что можете сказать об этом высказывании? (Афоризм.)

– Что такое афоризм?

Орфографическая минутка.

– На доске записан афоризм:

“Как богад руский езык!

Как многа внем медких слоф!”

– Предложите задание.

Записать в тетрадь, исправляя ошибки.

ПРОВЕРКА.

Попробуем на этом уроке убедиться в меткости слов Л.Н. Толстого.

II. Актуализация знаний. Создание проблемной ситуации.

Сценка. (К.Чуковский “От трех до пяти”)

Автор: – Четырехлетняя девочка спросила у матери

Девочка: – Скоро наступит лето?

Мама: – Скоро. Ты и оглянуться не успеешь.

Ты и оглянуться не успеешь.

Автор: – Девочка стала как-то странно вертеться. Вертелась, вертелась и говорит:

Девочка: – Я оглядываюсь, оглядываюсь, а лета все нету!

– Почему так произошло? Чего не знала девочка?

– Что вы можете сказать о выражении “оглянуться не успеешь”?

– Что такое фразеологизм?

III. Определение темы урока, постановка учебной задачи.

IV. Организация системы моделирующих заданий.

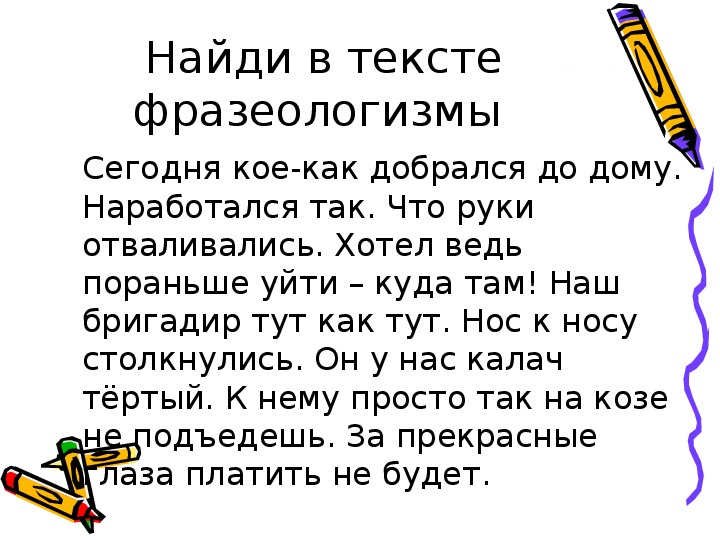

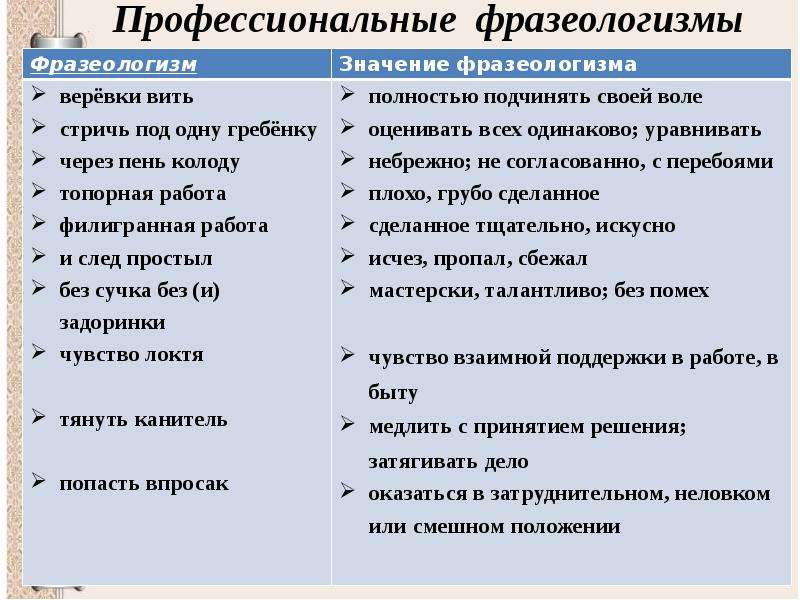

Задание 1. Найди фразеологизмы, запиши их. Определи значение.

- Ах, какие мастера!

Вот топор, а вот – пила.

Все в руках у них горит!

Раз – и дом уже стоит! - Мишка сегодня шалил целый день,

Чашку разбил, столкнувшись о пень!

Мама ему говорит: “Вот так да!”

Мишке же все –

Как с гуся вода! - Ничего я не пойму:

Что? К чему? И почему?

Мыслей в голове – сто две…

Вот так каша в голове.

Проверка.

Беседа. – Вспомните, на какие группы можно разделить фразеологизмы по их происхождению?

На доске: исконно-русские, заимствованные, современные.

Работа в парах. На столах карточки желтого цвета.

Задание 2. Прочитайте текст, запишите фразеологизмы.

Игорь красиво, как курица лапой, написал заглавие.

Котенок был такой красивый, что глаз не оторвать.

Мы дружно работали, сложа руки.

Мы с другом долго спорили, но в конце концов нашли общий язык.

Данил сломя голову остановился.

Проверка по предложениям.

Найдите лишний. Докажите (данный фразеологизм заимствованный).

Работа на карточках голубого цвета.

Задание 3. Замените данные фразеологизмы одним словом.

Я проснулся ни свет ни заря. Пошел к Винтику, долго бил баклуши. Тут как снег

на голову свалился Пилюлькин. Он метал гром и молнию. Велел зарубить на носу,

что нельзя только отдыхать. А мне хоть кол на голове теши.

Проверь себя!

– Что заметили? (Слова-синонимы.)

– Какие слова называются синонимы?

– Как называются противоположные по смыслу слова?

Работа на карточках белого цвета.

Задание 4. Найди пару. Запишите парами противоположные по значению фразеологизмы:

Во всю Ивановскую Как кошка с собакой

Душа в душу Воспрянуть духом

Повесить нос Держать язык за зубами

Проверка.

V. Игра “Узнай фразеологизм”. Работа в парах сменного состава.

Задание: исправь и запиши правильный фразеологизм.

Пример: работать как коза.

Индивидуальное задание. Собери фразеологизм. (Два человека у доски.)

- Нос, в, заблуждение, водить, голову, за, вводить, морочить.

- Сломя, дух, во, ног, всех, голову, весь, со.

Проверка. Сделайте вывод.

– Какие это фразеологизмы? (Исконно-русские.)

– Где мы можем узнать значение фразеологических оборотов?

– Каких фразеологизмов мы не встретим в словаре? (Современных. )

)

VI. Работа в группах. Определите фразеологизм по предмету.

Составьте предложение. Запишите в тетрадь.

1-я группа – мыло;

2-я группа – лапша;

3-я группа – пробка;

4-я группа – телефон;

5-я группа – компьютер;

6-я группа – очки;

7-я группа – гвоздь.

Проверка.

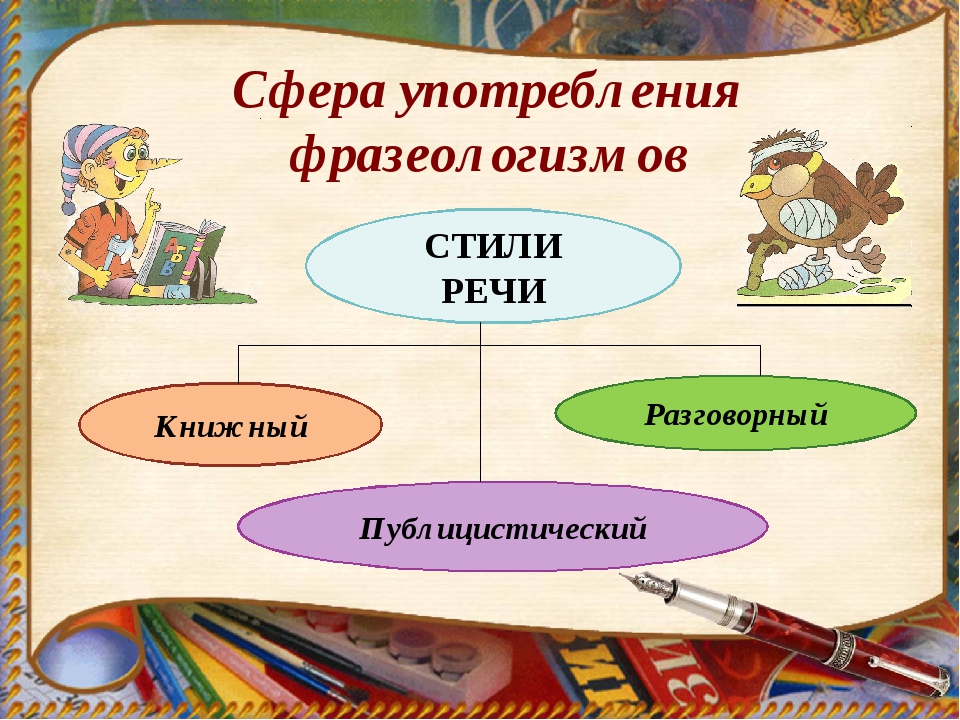

– В какой речи употребляются данные фразеологизмы?

VII. Самостоятельная работа по уровням.

1-й уровень – упражнение 396. Записать фразеологизм по его значению.

2-й уровень – (на карточке). Выписать предложения с фразеологизмом.

Карточка.

Я не нашел себе места и встал в проходе.

Отец не находил себе места от волнения.

За едой малыш прикусил язык и заплакал.

Он чуть было не проговорился, но вовремя прикусил язык.

В двух словах он изложил свою просьбу.

В двух словах он допустил три ошибки.

3-й уровень – (на карточке). Угадай о чем идет речь? Составь с этим словом

фразеологизмы и запиши их.

Карточка.

- Его вешают, приходя в уныние;

его задирают, зазнаваясь;

его всюду суют, вмешиваясь не в свое дело. - Не цветы, а вянут;

не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают;

не белье, а их развешивают чрезмерно доверчивые.

Проверка.

1-й уровень – ученик у доски.

Вопросы: – Что общего?

– Какой синтаксической единицей являются эти фразеологизмы?

2-й уровень – проверь себя!

Вопросы: – Что общего?

– Что интересного заметили? В каком смысле употреблены фразеологизмы?

3-й уровень – проверка с учителем.

Найдите лишний!

– По какому признаку? (по синтаксической роли, по происхождению).

Самооценка.

VIII. Итог урока.

– Что интересного узнали о фразеологизмах?

– Какие бывают фразеологизмы?

– Для чего нужны фразеологизмы? (Как приятно разговаривать с человеком, речь

которого богата, образна, каждое слово употреблено и к месту, и ко времени. )

)

– Закончите фразу: Чтобы наша речь была красивой надо? (Пополнять, обогащать

свой словарный запас.)

– Какой новый фразеологизм узнали на уроке?

IX. Рефлексия.

– Какая работа вас сегодня порадовала?

– Кто доволен своей работой на уроке?

– Кому было трудно?

Вернемся к словам Л.Н.Толстого (начало урока).

– Что можете сказать?

X. Домашнее задание по желанию.

XI. Оценивание.

Английский и словенский

137

второй, состоящий из 324 словенских PU с ономастическими компонентами.

английских PU были отобраны с помощью следующих пяти словарей идиом:

Collins COBUILD Dictionary of Idioms, Oxford Idioms Dictionary для изучающих

English, Chambers English Dictionary of Idioms, Cambridge International Diction-

различных идиом и Словарь идиом и их происхождения. В словенском имеется

словарей, поэтому база данных была составлена в основном с помощью

словенского словаря

и корпуса FidaPlus.

Следует отметить, что многие PU с одинаковым происхождением более универсальны —

используются на нескольких языках с одинаковым культурным и историческим происхождением,

, что также верно для английского и словенского языков. Поскольку мы предположили, что в нашем анализе будет полезна мология ety-

отдельных PU, мы включили ее в наши базы данных

везде, где ее можно отследить.

3. ОНОМАСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ И СЛОВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ PU

Прежде всего, были проанализированы имена собственные и их производные, которые являются составными элементами

PU, чтобы определить, какие ономастические компоненты используются.На основании

единиц PU, составляющих английскую и словенскую базы данных, созданных для целей настоящего исследования

, имена собственные и их производные можно разделить на

следующие группы (частота ономастических компонентов в единицах PU см. В Таблице I):

1) мужские имена:

a) полные формы:

Английский язык: Деннис, Годфри, Джон, Пол, Питер, Саймон

Словенский: Андрей, Антон, Цирил, Фабьян, Флориан, Габриэль, Грегор, Jakob, Janez,

Jernej, Jožef, Jurij, Lovrenc, Luka, Martin, Matija, Medard, Mihael, Pavel, Peter,

Tomaž, Urban, Valentin, Vid, Vincenc

b) лицемеризм:

Английский язык: Bill , Боб, Чарли, Дик, Гарри, Джек, Джонни, Ларри, Микки, Ник, Пит,

Сэм, Том

Словенцы: Янезек, Юре, Миха, Пепе, Тиль, Винко

c) происходящие из мифологии или истории :

Английский язык: Ахилл, Крез, Амур, Дамокл, Янус, Jove, Midas

Словенский: Krez

d) происходящий из Библии или других литературных источников:

Английский язык: Адам, Аладдин, Каин, Дон Хуан, Хайд, Джекилл, Иисус, Иов, Мафусаил,

Мохаммед, Томас

Словенский: Давид, Гольят, Метузалем, Мохамед, Иуда, Симон

Фразеологические единицы с ономастическими компонентами: Падеж английского и словенского языков / ALENKA VRBINC, MARJETA VRBINC

Синтаксические фразеологизмы

Список литературы

Архангельск. Л. 1964. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов н / Д :. Изд-во Рост, ун-т. Искать в Google Scholar

Л. 1964. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов н / Д :. Изд-во Рост, ун-т. Искать в Google Scholar

Boduen de Kurtene, I.A. 1917. Лекции по введению в языковедение. Pg: Krasand. Искать в Google Scholar

Daneš, F.A. 1964. Трехуровневый подход к синтаксису . В Travaux linguistiques de Prague. 1964 / 1.Поиск в Google Scholar

Espersen, O. 1958. Философия грамматики. Москва: Редакция УРСС. Поиск в Google Scholar

Гаврин С.Г. 1966. Фразеологизация элементов речевого потока как лингвистическое явление (в связи с проблемами развития фразеологического состава). В Вопросы русского языка и методы его преподавания. Учен. зап. Пермь. гос. пед. ин-та. Вып. 34). Пермь: Пермь. пед. внутр. Искать в Google Scholar

Грамматика 1954. Грамматика русского языка . Москва: Изд-во АН СССР. Искать в Google Scholar

Гурикова Ю.С. 2013. Синтаксические связанные конструкции: структурно-семантический, этимологический, функциональный и фразеологический аспекты (на материале английского языка). Ростов н / Д: Юж. федер. un-t. Дис.канд. филол. наук. Искать в Google Scholar

2013. Синтаксические связанные конструкции: структурно-семантический, этимологический, функциональный и фразеологический аспекты (на материале английского языка). Ростов н / Д: Юж. федер. un-t. Дис.канд. филол. наук. Искать в Google Scholar

Кодухов В.И. 1967. Синтаксическая фразеологизация // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда: Северо-западное книжное издание. Искать в Google Scholar

Кодухов В.I. 1974. Общее языкознание. Москва: Высшая школа.Поиск в Google Scholar

Кукса, А.Л. 2004. Коммуникемы немецкого и русского языков со значением «утверждения» / «Отрицания» и «оценки». Ростов н / Д: Юж. федер. un-t. Дис. канд. филол. наук. Поиск в Google Scholar

Кунин, А.В. 1970. Английская фразеология. Москва: Международные отношения.Поиск в Google Scholar

Лекант П.А. 1974. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. Москва: Высшая школа. Искать в Google Scholar

Искать в Google Scholar

Ляпон, М.В. 1997. Слова-предложения. В Русский язык . Энциклопедия. Москва: БСЭ. Поиск в Google Scholar

Малинович Ю.М. 1989. Экспрессия и смысл предложения: Проблемы эмоционально-экспрессивного синтаксиса. Иркутск: Дом издательства Иркутского университета. Искать в Google Scholar

Меликян А.В. 2007. Системный и функциональный аспекты интерпретации фразеосинтаксических схем с опорным компонентом-вопросительным словом (на материале испанского языка). Ростов н / Д: Юж. федер. un-t. Дис.канд. филол. наук.Поиск в Google Scholar

Меликян В.Ю. 1996. Синтаксические конструкции с противоположными значениями негопозитивности и оценки в современном русском языке. Ростов н / Д: РГПУ. Дис. канд. филол. наук.Поиск в Google Scholar

Меликян В.Ю. 1998. Экспрессивные текстообразующие функции коммуникем. В НДВШ. Филологические науки. № 1. Искать в Google Scholar

Меликян В.Ю. 1999a. Проблема статуса и функционирования коммуникем: язык и река: Монография. Ростов н / Д: Ростиздат. Искать в Google Scholar

Проблема статуса и функционирования коммуникем: язык и река: Монография. Ростов н / Д: Ростиздат. Искать в Google Scholar

Меликян В.Ю. 1999b. К проблеме грамматической и словообразовательной парадигмы коммуникем. В Вопросы языка. № 6. Искать в Google Scholar

Меликян 2001а — Меликян В.Ю. 2001a. О языковом статусе и моделях построения коммуникем со значением «утверждения / отрицания» в английском языке. В Вопросы филологии. № 3: 9. Искать в Google Scholar

Меликян В.Ю. 2001b. Об основных типах нечленимых предложений в русском языке . В НДВШ. Филологические науки. № 6.Поиск в Google Scholar

Меликян В.Ю. 2004. Современный русский язык. Синтаксис нечленимого предложения. Ростов н / Д: РГПУ. Искать в Google Scholar

Меликян В.Ю. И А. Остапенко. 2005. Словарь фразеологизированных сложноподчиненных предложений русского языка. Ростов н / Д: РГПУ. Искать в Google Scholar

Меликян В.Ю. 2009. Коммуникемы со значением «оценки» в русском и английском языках. Ростов н / Д: Ростиздат. Искать в Google Scholar

2009. Коммуникемы со значением «оценки» в русском и английском языках. Ростов н / Д: Ростиздат. Искать в Google Scholar

Меликян В.Ю. 2013. Синтаксический фразеологический словарь русского языка. [http://www.flinta.ru/book.php?id=1375] Москва: Флинта, Наука. Искать в Google Scholar

Меликян В.Ю. 2014a. Фразеосинтаксические схемы с WH-словом на языках разных систем (английский, русский и испанский).В Галине Т. Поленовой и Татьяне Г. Кликушиной, Сборник статей 3-й Международной лингвистической конференции (Таганрог, Россия). Ньюкасл-апон-Тайн: Cambridge Scholars Publishing, поиск в Google Scholar

Меликян В.Ю. 2014b. Современный русский язык. Синтаксическая фразеология. Учебное пособие для студентов. Москва: Флинта, Наука, поиск в Google Scholar

Меликян В.Ю. 2016. Словарь экспрессивных устойчивых фраз: фразеосхемы и устойчивые модели. Москва: Флинта, Наука, поиск в Google Scholar

Меликян В.Ю. & Е. М.Сливная. 2014. О фразеологической природе условно-следственных сложноподчиненных предложений со значением ирреальности в английском языке. В Известия ЮФУ. Филологические науки. № 3. Искать в Google Scholar

М.Сливная. 2014. О фразеологической природе условно-следственных сложноподчиненных предложений со значением ирреальности в английском языке. В Известия ЮФУ. Филологические науки. № 3. Искать в Google Scholar

Мокиенко В.М. 1979. Фразообразование и семантика фразеологизмов. В Словообразование и фразообразование. Москва: тез. я докл. науч.конф. Искать в Google Scholar

Нагаева Е.В. 2010. Фразеохимы с вопросительным словом в английском языке: фразеологический и системно-функциональный аспекты. Ростов н / Д: Юж. федер. un-t. Дис. канд филол. наук.Поиск в Google Scholar

Никитин М.В. 1979. О семантике метафора. В Вопросы языка. № 1. Искать в Google Scholar

Острикова Г.Н. 2013a. Фразеосинтаксические схемы с противоположными значениями в немецком языке.В Известия Южного федерального университета. Филологические науки. № 3. Искать в Google Scholar

Острикова Г.Н. 2013b. Энантиосемия в подсистеме синтаксической фразеологии (на материале немецкого языка). В Гуманитарные и социально-экономические науки. № 4. Искать в Google Scholar

В Гуманитарные и социально-экономические науки. № 4. Искать в Google Scholar

Пешковский, А.М. 1938. Русский синтаксис в научном освещении. Москва: Языки славянской культуры. Искать в Google Scholar

Попова, И.А. 1953. Непольные предложения в современном русском языке. В г. Труды ин-та языкаознания АН СССР. Том. 2.Поиск в Google Scholar

Roizenzon, L.I. 1961. Фразеологизация как лингвистическое явление. В г. Труды Самарканда. гос. ун-та. Новая серия. № 113. Поиск в Google Scholar

Шмелев Д.Н. 1958. Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке. В Вопросы языка знания . № 6.Искать в Google Scholar

Шмелев Д.Н. 1960. О «связанных» синтаксических конструкциях в русском языке. В Вопросы языка. № 5. Искать в Google Scholar

Шмелев Д.Н. 1962. О синтаксической членимости предложения. Русский язык в школе. № 2.Поиск в Google Scholar

Шмелев Д. Н. 1976. Синтаксические связанные конструкции-фразеосхемы. В г. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке .Москва: УРСС. Поиск в Google Scholar

Н. 1976. Синтаксические связанные конструкции-фразеосхемы. В г. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке .Москва: УРСС. Поиск в Google Scholar

Шмелев Д.Н. 1977. Современный русский язык. Лексика. Москва: Просвещение.Поиск в Google Scholar

Шанский, Н.М. 1963. Фразеология современного русского языка. Москва: Просвещение.Поиск в Google Scholar

Шведова Н.Ю. 1960. Очки по синтаксису русской разговорной речи. Москва: Издательство Академии наук СССР. Искать в Google Scholar

Шведова Н.Ю.(гл. красный). 1980. Русская грамматика . Vol. 2. Москва: Институт русского языка имени В. В. Виноградова. Искать в Google Scholar

Смирницкий, А.И. 1955. Значение слова. В Вопросы языка. № 2. Искать в Google Scholar

Смирницкий, А.И. 1956. Лексикология английского языка. Москва: Московский Государственный Университет, Искать в Google Scholar

Срезневский И. И. 1873. Замечания образования слов из изображений.В г. Записки Императорской Академии Наук. Т.XXII. Кн.II . СПб: Императорская академия наук. Искать в Google Scholar

И. 1873. Замечания образования слов из изображений.В г. Записки Императорской Академии Наук. Т.XXII. Кн.II . СПб: Императорская академия наук. Искать в Google Scholar

Телия, В.Н. 1997. Идиоматичность. В Ю.Н. Караулов (гл. Ред.), Русский язык: Энциклопедия. Москва: Наука, поиск в Google Scholar

Васильева А.Н. 1976. Курс лекций по стилистике русского языка . Москва: Русский язык. Искать в Google Scholar

Вершинина Е.В. 2010. Фразеологические разряды коммуникем английского языка.Ростов н / Д: Юж. федер. un-t. Дис.канд филол. наук.Поиск в Google Scholar

Якубинский Л.П. 1986 [1923]. О диалогической речи. В Л.В. Щерба (ред.), Русская река ’. (= Вып.1 или Избранные работы. Язык и его функционирование). Искать в Google Scholar

Янко-Триницкая, Н. 1969. Фразеологичность языковых единиц разных уровней языка. В Изв. АН СССР. Сер. горит я yaz. Т. XXVIII . Вып. 5.Поиск в Google Scholar

Соматических фразеологических единиц с компонентами «глаз», «рот», «лицо» в адыгейском

Автор

Аннотация

Цель. В статье рассматриваются некоторые фразеологизмы соматизации в адыгском языке. Методы. Методологической основой исследования являются принципы сравнительного, семантического, переводческого и статистического анализа, позволяющие углубить понимание соматических фразеологизмов адыгского языка. Результаты. Анализируются некоторые особенности функционирования лексических единиц «глаз», «рот», «лицо» в составе фразеологизмов, обозначающих физиологические, физические, эмоциональные состояния человека.Выводы. Результаты исследования имеют практическое значение при использовании соматических фразеологизмов при составлении словарей, что позволит распределить их по языку и речи.

В статье рассматриваются некоторые фразеологизмы соматизации в адыгском языке. Методы. Методологической основой исследования являются принципы сравнительного, семантического, переводческого и статистического анализа, позволяющие углубить понимание соматических фразеологизмов адыгского языка. Результаты. Анализируются некоторые особенности функционирования лексических единиц «глаз», «рот», «лицо» в составе фразеологизмов, обозначающих физиологические, физические, эмоциональные состояния человека.Выводы. Результаты исследования имеют практическое значение при использовании соматических фразеологизмов при составлении словарей, что позволит распределить их по языку и речи.

Рекомендуемая ссылка

Скачать полный текст от издателя

Исправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: dgs: journl: y: 2018: id: 493 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: dgs: journl: y: 2018: id: 493 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь:. Общие контактные данные провайдера: http://lib.dgpu.net/ru/ .

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь.Это позволяет привязать ваш профиль к этому элементу. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

У нас нет библиографических ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографии или информации для загрузки, обращайтесь: РедР° ÐºÑ † Ð¸Ñ Ð¶ÑƒÑ € нР° Ð »Ð ° (адрес электронной почты указан ниже). Общие контактные данные провайдера: http://lib.dgpu.net/ru/ .

Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.

978

11767: Стилистическое использование фразеологических единиц в дискурсе (не в серии) — AbeBooks

Стилистическое использование фразеологических единиц в дискурсе получил почетную награду ESSE Book Award 2012 в области английского языка и лингвистики.

Это междисциплинарное исследование представляет новейшие теоретические и прикладные исследования в увлекательной области фразеологии. Автор разрабатывает ключевую терминологию и теоретические концепции фразеологии, опровергая некоторые преобладающие предположения. Исследование фразеологического значения вне границ предложения поддерживается обширными текстовыми иллюстрациями стилистического использования, начиная от древнеанглийского до современного английского. Книга содержит новаторское исследование особенностей фразеологизмов на уровне дискурса с когнитивной точки зрения, а также творческое использование фразеологической метафоры, метонимии и аллюзии, включая мультимодальный дискурс.Автор выступает за прикладную стилистику как отдельную область и необходимость повышения стилистической осведомленности учителей и учащихся, переводчиков, лексикографов и рекламодателей. Книга предлагает обширный глоссарий ключевых терминов и обширную библиографию.

Стилистическое использование фразеологических единиц в дискурсе — это искусно переработанное и значительно расширенное новое издание ранее опубликованного автором «Фразеологические единицы в дискурсе: к прикладной стилистике» (2001).

По состоянию на март 2017 года эта электронная книга находится в свободном доступе благодаря поддержке библиотек, работающих с Knowledge Unlatched. Он находится под лицензией Creative Commons CC BY-NC-ND.

«синопсис» может принадлежать к другой редакции этого названия.

.

Махнет он рукой и пойдет восвояси. А первый брат берется за дело с чувством, с толком, с расстановкой. Не успеет глазом моргнуть – как дело в шляпе. А младшего успокаивает : «Не сразу Москва строилась. Терпенье и труд все перетрут».

Махнет он рукой и пойдет восвояси. А первый брат берется за дело с чувством, с толком, с расстановкой. Не успеет глазом моргнуть – как дело в шляпе. А младшего успокаивает : «Не сразу Москва строилась. Терпенье и труд все перетрут». А вот математика для меня самый любимый урок. Здесь я как рыба в воде. Примеры и задачи щелкаю как семечки. С остальными предметами у меня тоже все в порядке. Вообще –то, я стараюсь учиться хорошо. Надеюсь в будущем грызть гранит науки также успешно.

А вот математика для меня самый любимый урок. Здесь я как рыба в воде. Примеры и задачи щелкаю как семечки. С остальными предметами у меня тоже все в порядке. Вообще –то, я стараюсь учиться хорошо. Надеюсь в будущем грызть гранит науки также успешно.