3.2. Параметры диэлектриков

Для полной характеристики свойств диэлектриков используются электрические, механические, тепловые, физические параметры.

3.2.1. Электрические параметры

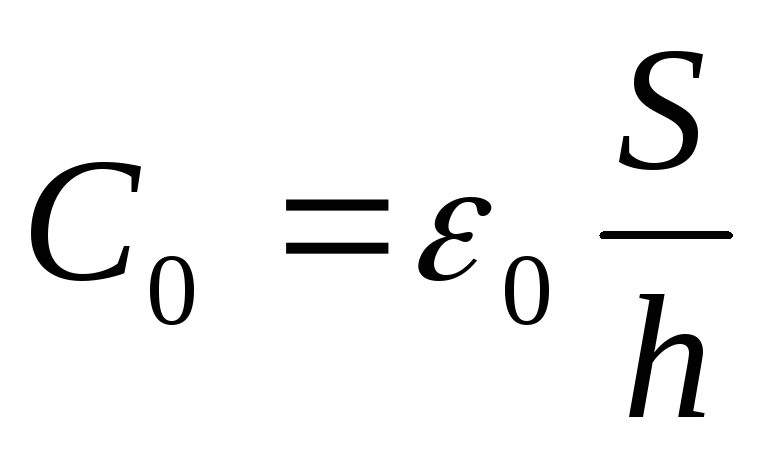

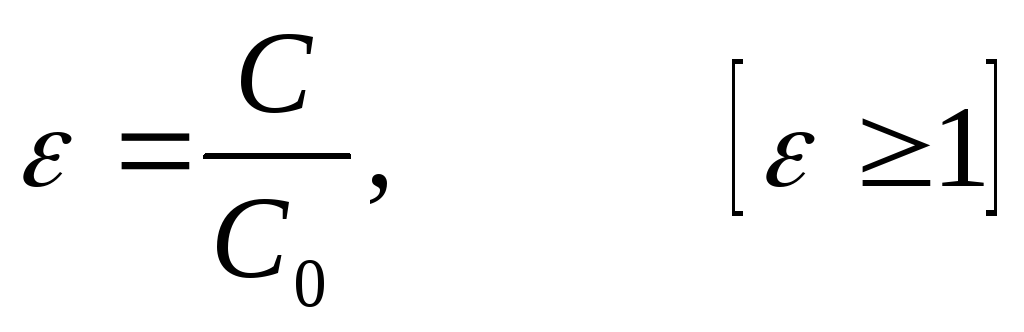

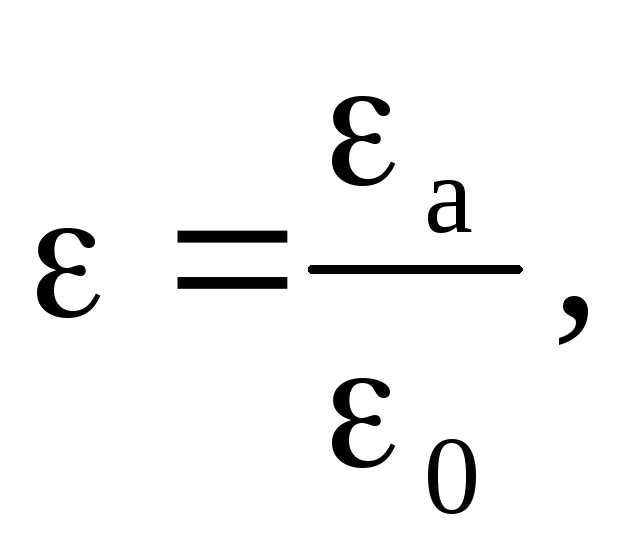

1. Относительная диэлектрическая проницаемость (). Значение вакуума равно единице, а всякого диэлектрического материала – больше единицы. Если С0 – емкость вакуумного конденсатора произвольной формы и размеров, то емкость того же конденсатора с диэлектриком С=∙С0.

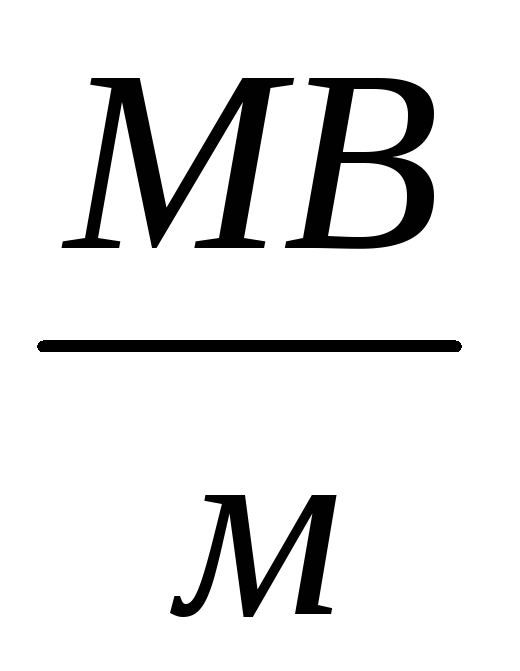

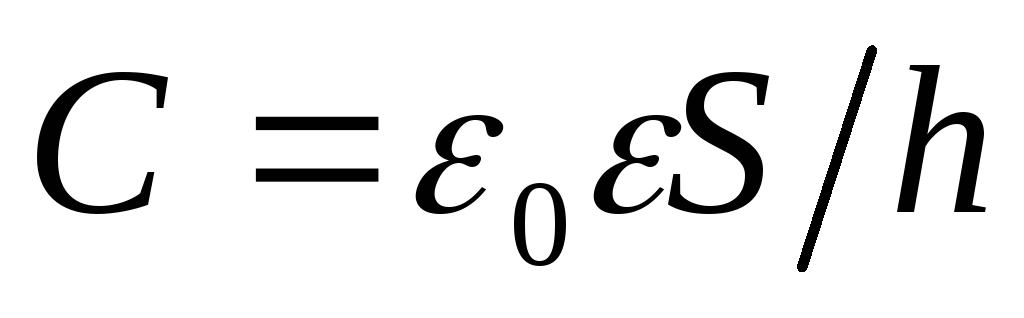

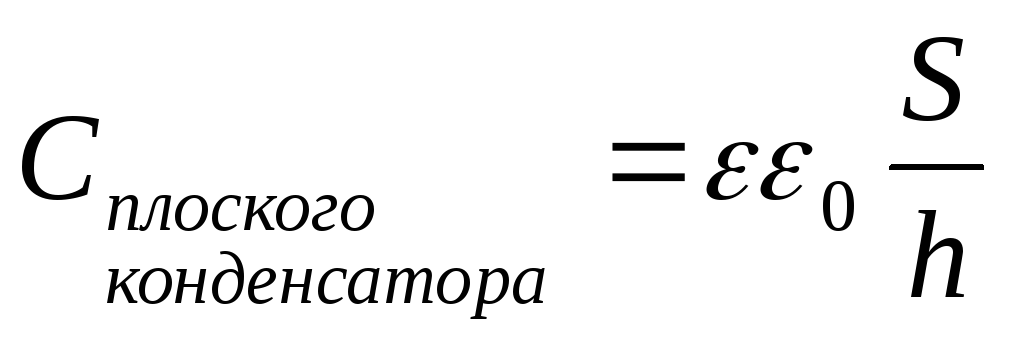

Значения емкости C конденсаторов наиболее важных конфигураций

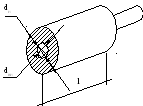

приведены ниже. Для плоского конденсатора  ,

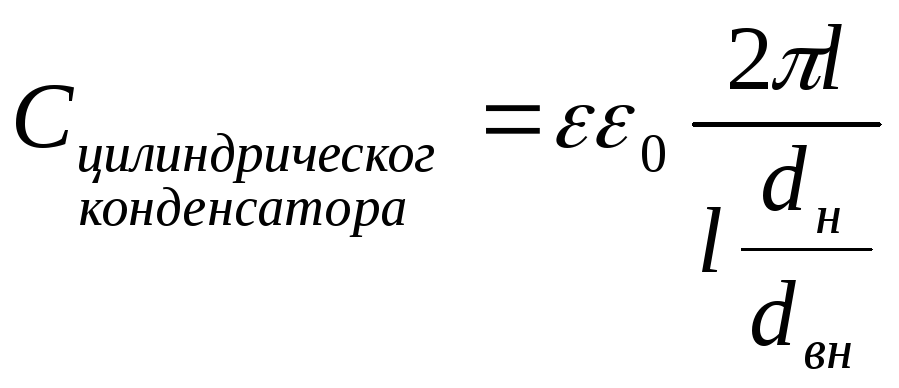

гдеS – площадь обкладок; h – толщина диэлектрика. Для цилиндрического

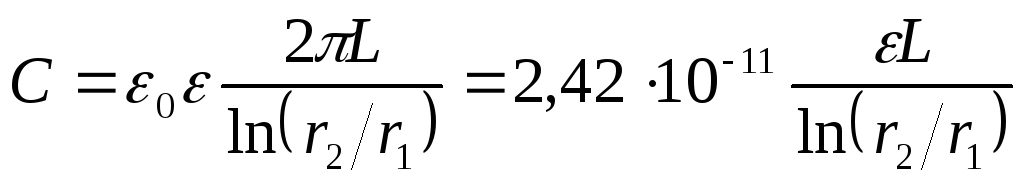

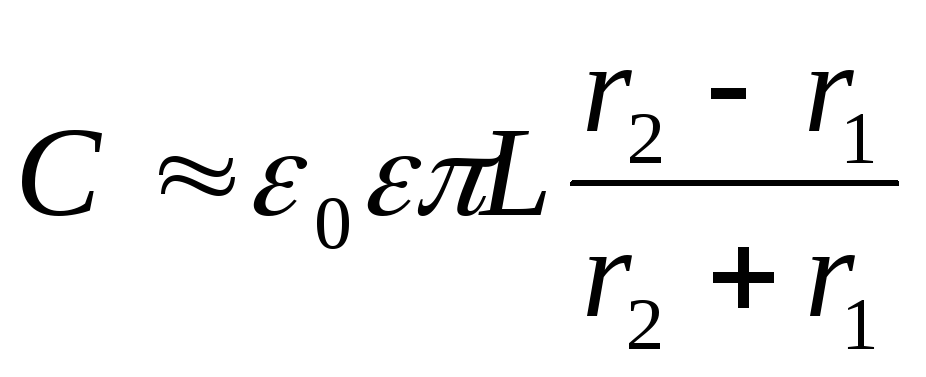

конденсатора

,

гдеS – площадь обкладок; h – толщина диэлектрика. Для цилиндрического

конденсатора

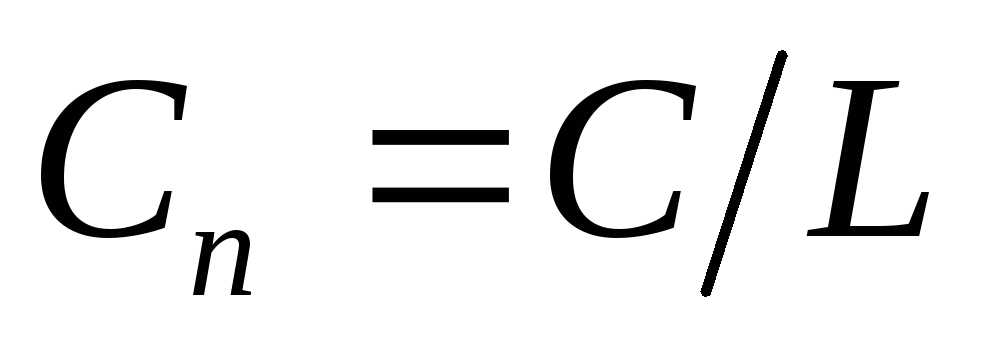

,

,(3.6)

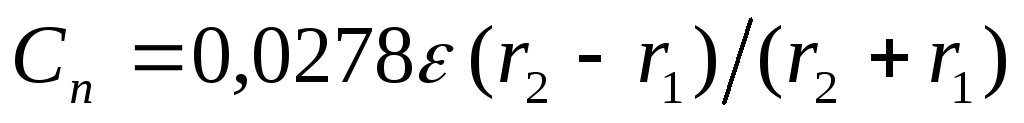

где L – длина цилиндра; r1 – радиус внутреннего цилиндра; r2 – радиус внешнего цилиндра. При r2–r1»r1

,

,(3.7)

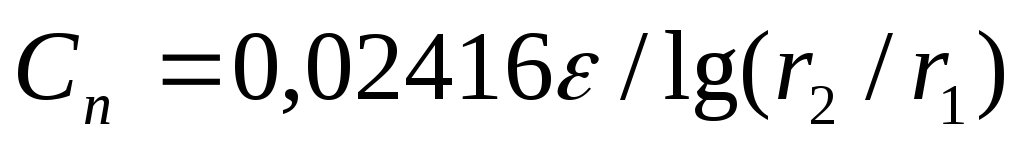

Для систем

параллельных проводов вводят понятие удельной

(погонной) емкости, т.е. емкости, отнесенной к единице длины

(3.8)

При r2–r1<<r1:  .

.

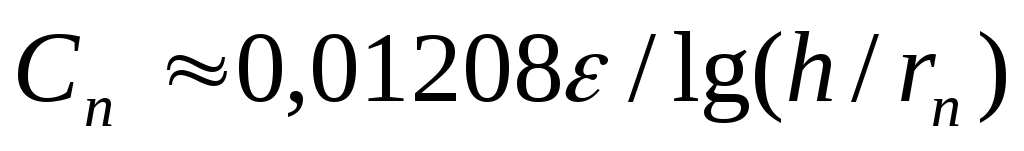

Для двух параллельных круглых проводов радиусом r при расстоянии h между осями проводов при условии 2r<<h [9]:

(3.9)

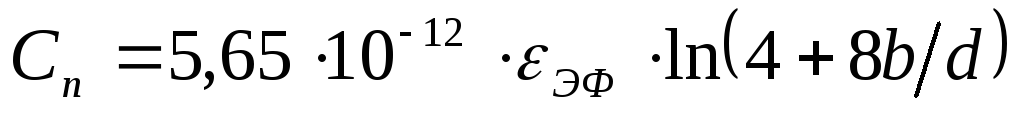

Для двух параллельных проводников прямоугольного сечения, расположенных на коммутационной плате (рис. 3.2), взаимная емкость (Ф/м) на единицу длины составляет:

при b/d1:  ;

;

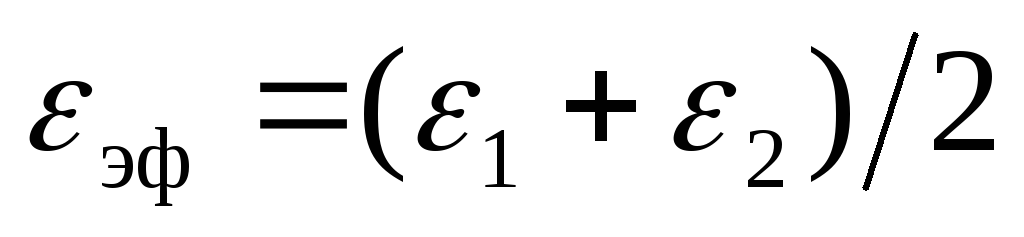

г де

де ;1 и 2 – диэлектрические проницаемости

окружающей среды и платы соответственно.

Внутри указанной области отношения b/d обе эти формулы обеспечивают точность,

достаточную только для оценочных

расчетов.

;1 и 2 – диэлектрические проницаемости

окружающей среды и платы соответственно.

Внутри указанной области отношения b/d обе эти формулы обеспечивают точность,

достаточную только для оценочных

расчетов.

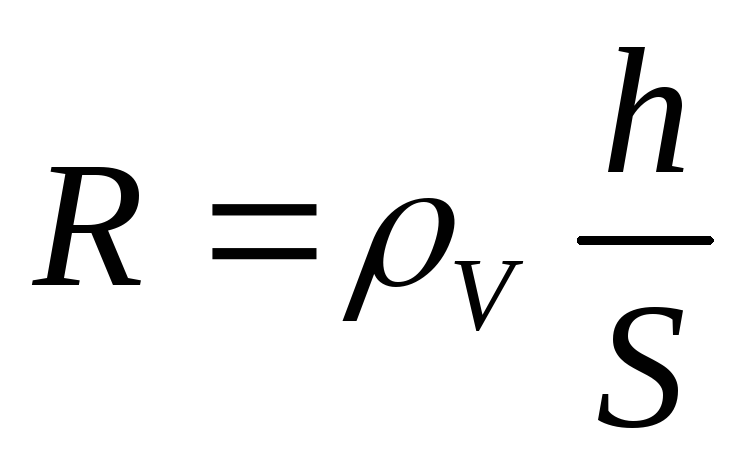

2. Удельное объемное сопротивление V, измеряемое в ом-метрах (Омм). Сопротивление участка изоляции с поперечным сечением S и толщиной h

,

,(3.10)

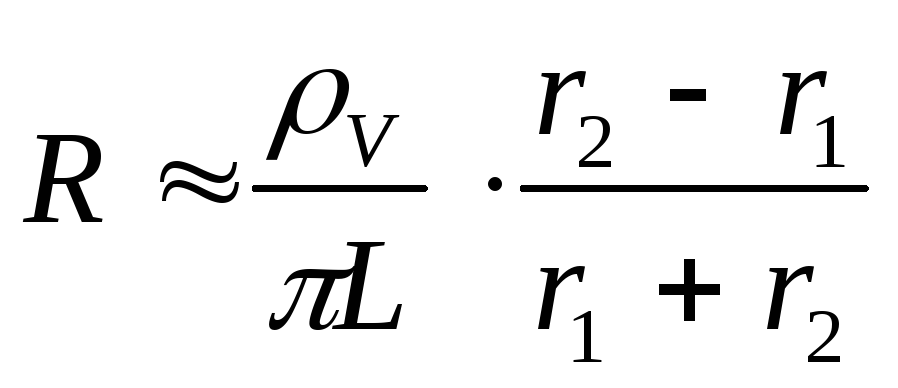

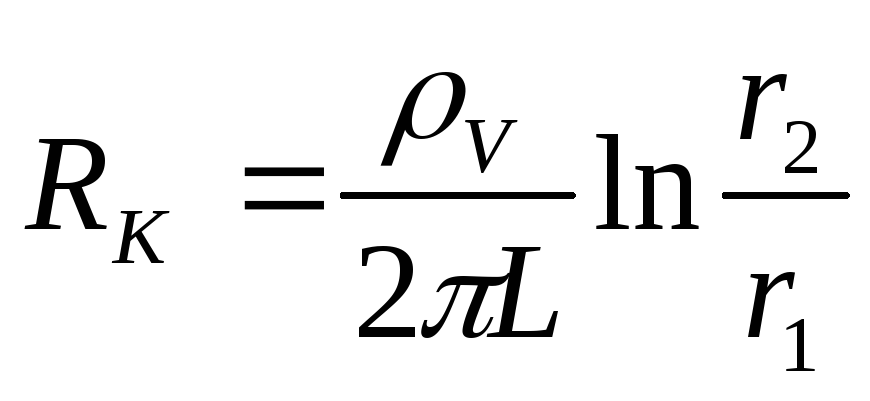

Сопротивление участка изоляции коаксиального кабеля длиной L

,

,(3.11)

При r2–r1<<r1:

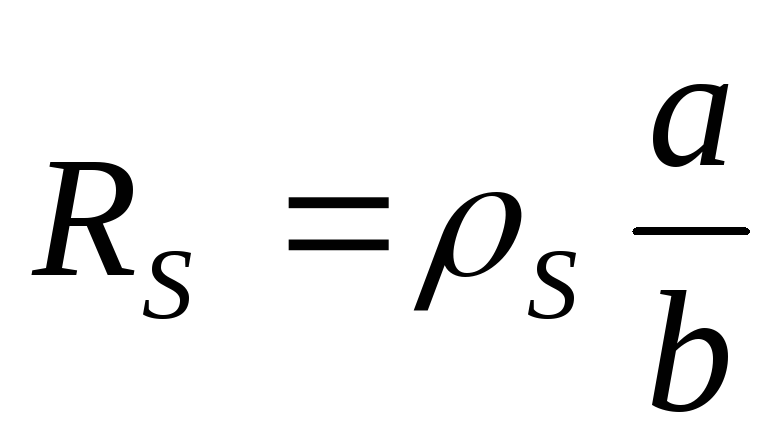

3 .Удельное

поверхностное сопротивление S.

Характеризует свойство электроизоляционного

материала создавать в изготовленной

из него изоляции поверхностное

сопротивление. Поверхностное сопротивление

между двумя электродами с параллельными

обращенными друг к другу прямыми

кромками (рис. 3.3) [8] равно

.Удельное

поверхностное сопротивление S.

Характеризует свойство электроизоляционного

материала создавать в изготовленной

из него изоляции поверхностное

сопротивление. Поверхностное сопротивление

между двумя электродами с параллельными

обращенными друг к другу прямыми

кромками (рис. 3.3) [8] равно

,

,(3.12)

Удельное поверхностное сопротивление равно сопротивлению квадрата (любого размера) на поверхности данного материала, если ток подводится к электродам, образующим две противоположные стороны этого квадрата. Единицей измерения S является ом на квадрат (Ом/) 8.

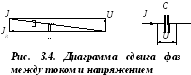

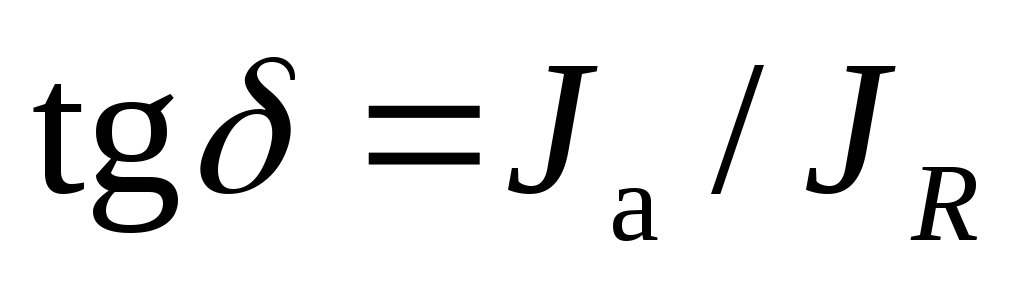

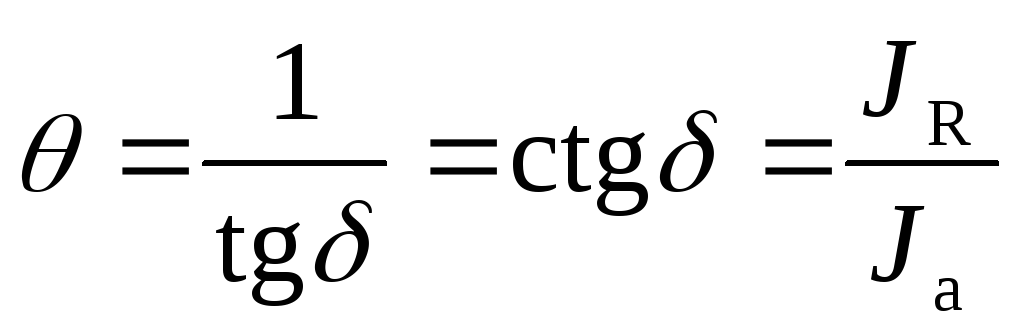

4 .Тангенс

угла диэлектрических потерь tg – количественная мера потерь в

диэлектрике. Определение tg следует из векторной диаграммы, показанной

на рис. 3.4, где – угол сдвига фаз между током и напряжением

в реальном конденсаторе, .

Тангенс угла диэлектрических потерь

определяется как отношение активной

составляющей тока к реактивной

составляющей:

.Тангенс

угла диэлектрических потерь tg – количественная мера потерь в

диэлектрике. Определение tg следует из векторной диаграммы, показанной

на рис. 3.4, где – угол сдвига фаз между током и напряжением

в реальном конденсаторе, .

Тангенс угла диэлектрических потерь

определяется как отношение активной

составляющей тока к реактивной

составляющей:  .

.

Добротность изоляционного материала есть величина, обратная тангенсу угла потерь

,

,

Значение tg для лучших диэлектриков, используемых в технике высоких частот и высоких напряжений, составляет тысячные, и даже десятитысячные доли единиц; для материалов более низкого качества, применяемых в менее ответственных случаях, tg может быть много больше 5.

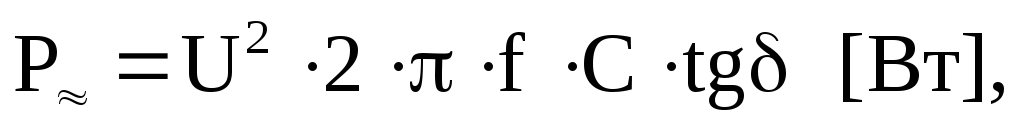

Практическое значение tg как одного из важнейших диэлектрических параметров материала состоит в том, что он определяет потери мощности на переменном токе частотой f:

,

,(3.14)

где U – постоянное напряжение на участке изоляции; J – сквозной ток утечки через изоляцию.

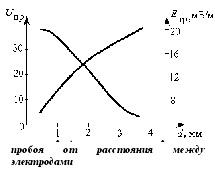

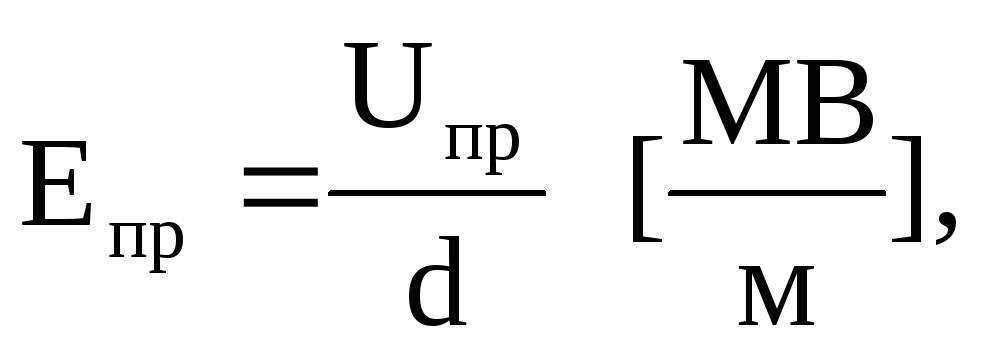

5. Электрическая прочность (В/м

, или кВ/м, или МВ/м) – способность диэлектрика сохранять высокое удельное сопротивление в полях большой напряженности:

(3.15)

где UПР – напряжение пробоя; d – толщина диэлектрика.

В большинстве случаев при возрастанииd электрическая прочность уменьшается

(рис. 3.5), так как UПР возрастает с увеличением толщины не

линейно, а медленнее. Однако при переходе

к особо тонким слоям (лаковые пленки,

напыленные пленки диэлектрика) начинают

сказываться неизбежные неоднородности

материала и ЕПР снижается [5]. У неоднородных тонких

материалов (бумага, лакоткань и т.д.)

большинстве случаев при возрастанииd электрическая прочность уменьшается

(рис. 3.5), так как UПР возрастает с увеличением толщины не

линейно, а медленнее. Однако при переходе

к особо тонким слоям (лаковые пленки,

напыленные пленки диэлектрика) начинают

сказываться неизбежные неоднородности

материала и ЕПР снижается [5]. У неоднородных тонких

материалов (бумага, лакоткань и т.д.)

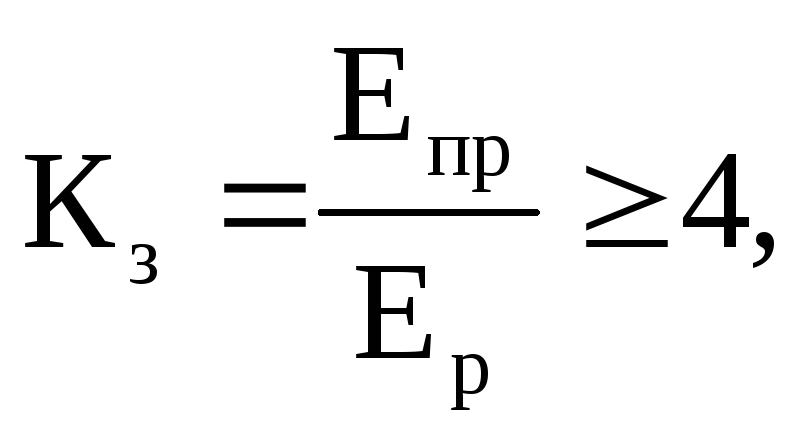

Для надежной работы любого электротехнического устройства рабочее напряжение изоляции UРАБ должно быть существенно меньше пробивного напряжения UПР. Отношение UПР/UРАБ называют коэффициентом запаса электрической прочности изоляции

(3.16)

Диэлектрики.

Характерные особенности диэлектриков.

ΔW>3 эВ;

Огромное удельное сопротивление. Ρ=108..1018 Ом∙м;

Огромное тепловое сопротивление;

Свойство поляризоваться и образовывать тем самым электрическую ёмкость.

Области применения диэлектриков.

Д

Рисунок 2.2

Рисунок 2.1

ля создания электрической изоляции между проводниками, находящимися под различными потенциалами.

Iкз>>Iном – аварийный режим.

Д

ля

создания ёмкости в электрических

конденсаторах. Электрический

конденсатор – это устройство с

сосредоточенной ёмкостью С.

ля

создания ёмкости в электрических

конденсаторах. Электрический

конденсатор – это устройство с

сосредоточенной ёмкостью С.

А

также распределения ёмкости между

проводами (в линиях электропередач,

кабелях, между витками катушек т.д.)

А

также распределения ёмкости между

проводами (в линиях электропередач,

кабелях, между витками катушек т.д.)Для термоизоляции

В

Рисунок 2.3

других устройствах (сегнетоэлектрики /вариконды С=f(U)/, тонкоплёночные диоды, кварцевые транзисторы и т.д.)

Электрические характеристики диэлектриков.

Характеристика

Описание

Единицы измерения

ε

Диэлектрическая проницаемость

—

ρv

Удельное объёмное сопротивление

Ом∙м

ρs

Удельное поверхностное сопротивление

Ом

tgδ

Тангенс угла диэлектрических потерь

—

Епр

Пробивная напряжённость электрического поля, электрическая прочность

Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая прочность.

Поляризация диэлектриков – это упругое смещение связанных зарядов или ориентация диполей под действием электрического поля.

Связанные заряды могут смещаться в пределах молекулы и образовывать ток смещения под действием электрического поля.

Ток смещения (поляризации) – направленное смещение связанных зарядов.

Свободные заряды могут перемещаться на значительные расстояния и образовывать ток проводимости. В диэлектриках он называется сквозной ток.

Сквозной ток, ток проводимости – направленное движение свободных зарядов.

В диэлектриках сквозной ток образуют ионы примесей или слабозакреплённые ионы самого диэлектрика.

В металлах и полупроводниках электрический ток образуют свободные электроны. В диэлектриках – ионная проводимость.

При поляризации связанные заряды как бы «обнажаются», скапливаются у электродов с противоположным зарядом.

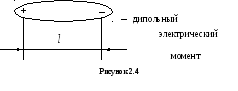

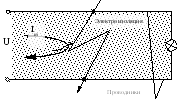

П

Рисунок 2.4

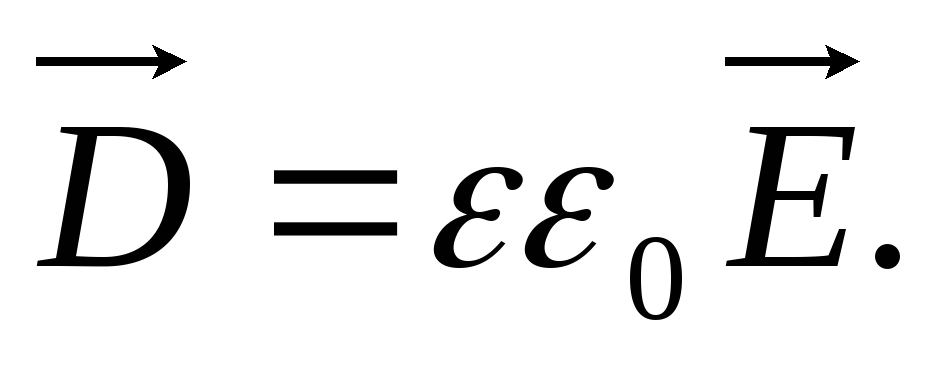

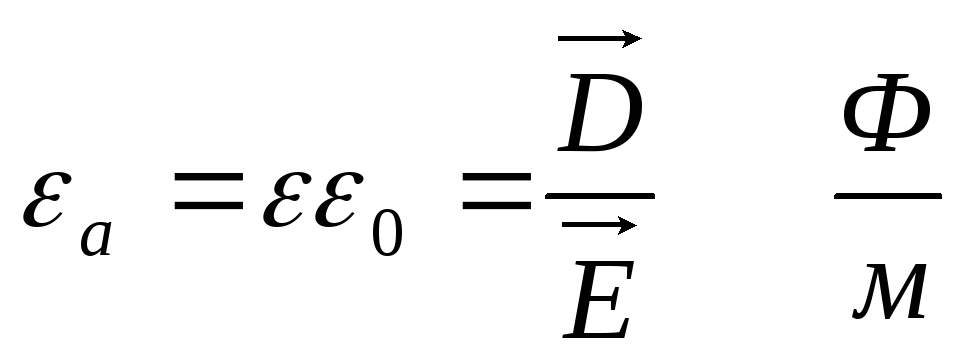

ри поляризации образуется внутреннее электрическое поле, направленное против внешнего электрического поля. Оно называется электрическим смещением:

– абсолютная

диэлектрическая проницаемость.

– абсолютная

диэлектрическая проницаемость.

εа=const – для диэлектриков (искл. сегнетолэлектрики).

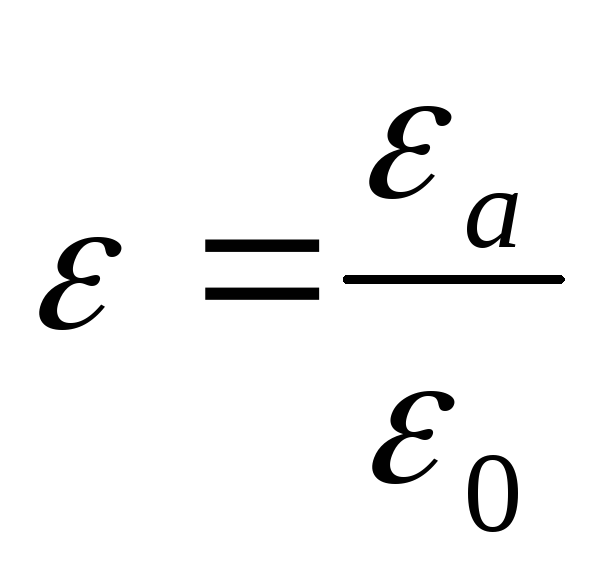

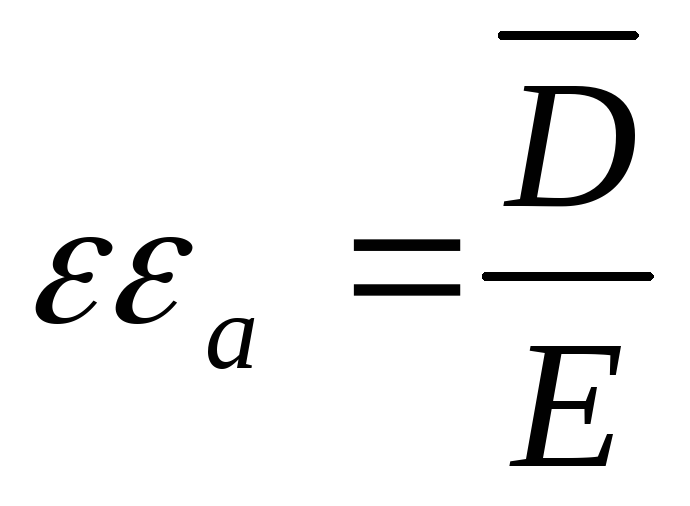

– относительная

диэлектрическая проницаемость, показывает

во сколько раз εа>ε0.

– относительная

диэлектрическая проницаемость, показывает

во сколько раз εа>ε0.

ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума (ε0=8,86∙10-12 Ф/м).

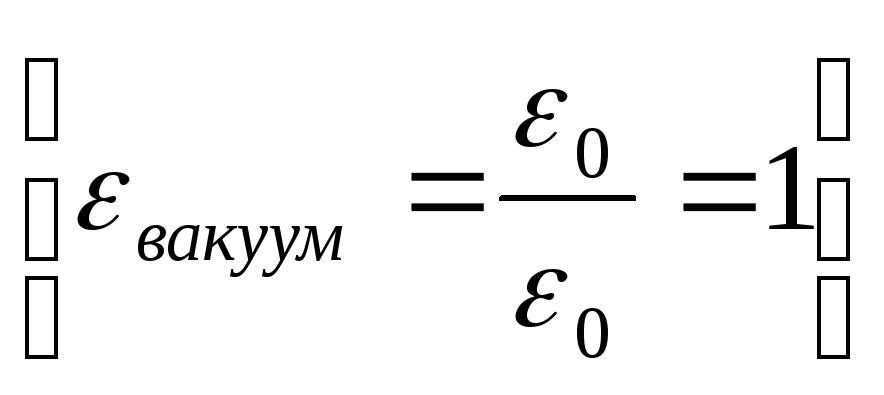

– вакуумный

конденсатор.

– вакуумный

конденсатор.

–

показывает во сколько раз увеличивается

ёмкость конденсатора, если вместо

вакуума использовать диэлектрик

–

показывает во сколько раз увеличивается

ёмкость конденсатора, если вместо

вакуума использовать диэлектрик  .

.

Виды поляризаций.

Мгновенная поляризация подразделяется на электронную и ионную.

τмгн≈0; τмгн=10-16..10-13с. Диэлектрики высокочастотные. Потери энергии на поляризацию примерно равны нулю Ра=0.

Замедленная (релаксационная) поляризация подразделяется на дипольную, ионную и структурную.

τзам>>τмгн.

Замедленная поляризация сопровождается потерями энергии на поляризацию, которая выделяется в виде тепла. Диэлектрики с такой поляризацией низкочастотные.

Электронная поляризация – это упругое смещение электронов и деформация электронных оболочек. Под действием напряжённости электрон вращается по эллипсоидной орбите, возникает дипольный электрический момент.

Электронная поляризация в чистом виде характерна для нейтральных диэлектриков, у молекул которых дипольный электрический момент равен нулю при отсутствии электрического поля. Это высокочастотные диэлектрики, tgδ<0.001 (полиэтилен, полистерол, фторопласт4, полипропилен, полиизобутилен). К высокочастотным диэлектрикам относятся также воск, парафин и др.

Ионная поляризация – это упругое смещение ионов. Характерна для диэлектриков ионного строения.

Д ипольно-релаксационная

поляризация характерна для диэлектриков,

молекулы которых обладают дипольным

электрическим моментом. Это, прежде

всего, полярные диэлектрики.

ипольно-релаксационная

поляризация характерна для диэлектриков,

молекулы которых обладают дипольным

электрическим моментом. Это, прежде

всего, полярные диэлектрики.

Под действием внешнего электрического поля происходит ориентация, поворот диполей.

Дипольно-релаксационная поляризация нарастает и убывает замедленно, сопровождается потерями на поляризацию. Такие диэлектрики низкочастотные.

Релаксация – ослабление.

Диполь – релаксация – ориентация диполей под действием электрического момента.

P=ql

Под действием электрического поля диэлектрики делятся на

— нейтральные /при Е=0 Р=0 (водород, газы, полиэтилен, полистирол, пенопласт4) /

— нейтральные высокочастотные tgδ<0.001

— слабополярные

— полярные

Ионно-релаксационная поляризация – избыточный переброс ионов под действием напряжённости электрического поля на расстояние больше кристаллической решётки.

Структурная поляризация – у материалов неоднородной структуры, с наличием полупроводящих примесей, значительные потери на поляризацию.

Спонтанная – у сегнетоэлектриков, имеющих домены макрообласти обладающие электрическим моментом – ΔМ , под действием напряжённости электрического поля электрические моменты доменов ориентируются в направлении внешнего электрического поля (очень сильный эффект поляризации). εmax до10.000, ε=f(E).

Электреты – отдельная группа материалов – диэлектрики у которых смещение под действием постоянного напряжения сохраняются длительное время смещение и заряд при отсутствии внешнего поля.

Электрические свойства и характеристики материалов (общие)

Электрические характеристики позволяют оценить свойства материалов при воздействии на него электрического поля. Основное свойство электротехнических материалов по отношению к электрическому полю – электропроводность.

Электропроводность – это свойство материала проводить электрический ток под действием постоянного (не изменяющегося во времени) электрического напряжения.

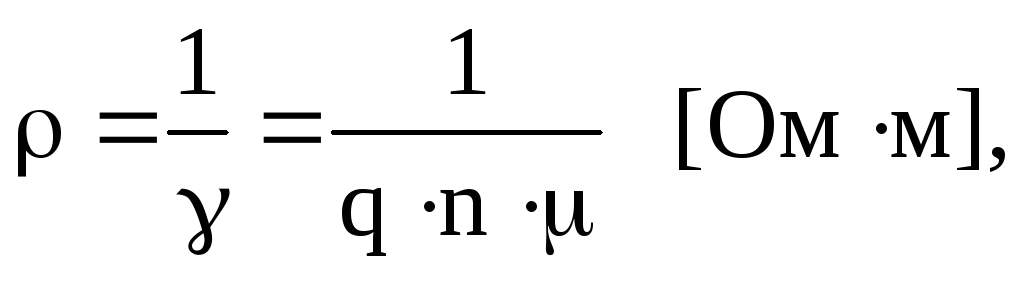

Удельное электрическое сопротивление – это сопротивление материала длинной 1 м и поперечным сечением 1 м2.

где γ – удельная проводимость материала, это проводимость материала длинной 1м и поперечным сечением 1м2, 1/Ом∙м;

q – величина заряда носителя (заряд электрона 1,6·10-19), Кл;

n – количество носителей заряда в единице объёма;

µ – подвижность носителя заряда.

Чем больше значение ρ, тем меньше электропроводность материала.

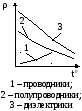

Проводники ρ=10-8÷10-6.

Полупроводники ρ=10-6÷108.

Диэлектрики ρ=108÷1018.

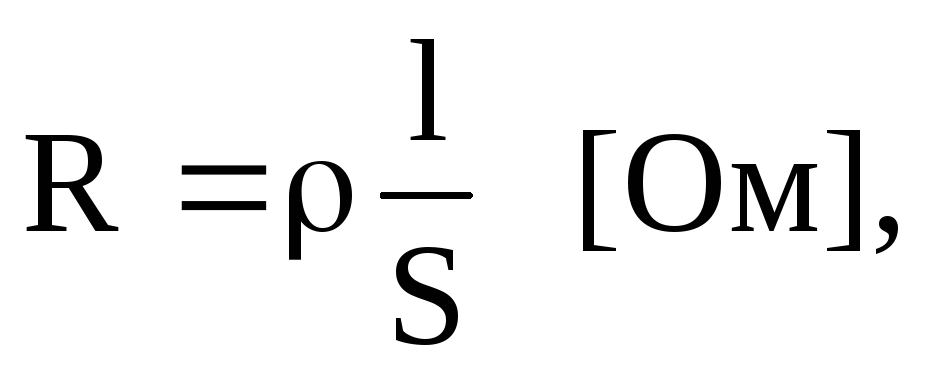

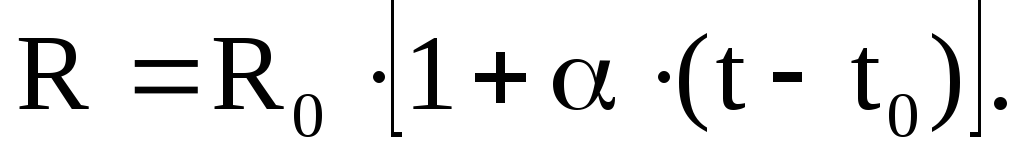

Сопротивление проводника – это конструктивная характеристика проводника, т.к. зависит от размеров и проводниковых свойств материала.

где ρ – удельное сопротивление материала, Ом∙м;

l – длина проводника, м;

S – площадь поперечного сечения проводника, м2.

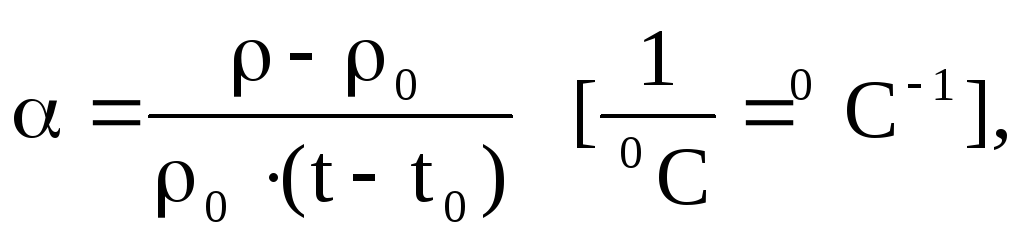

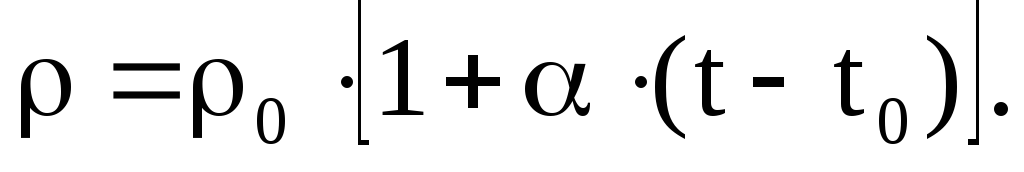

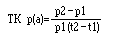

Температурный коэффициент удельного сопротивления – показывает, на сколько изменится сопротивление материала в 1 Ом при нагревании его на 1 0С.

П ри

линейном изменении удельного сопротивления

в узком интервале температур

ри

линейном изменении удельного сопротивления

в узком интервале температур

где ρ

– удельное сопротивление материала

при температуре  ;

;

ρ0 – удельное сопротивление материала при начальной

температуре t0, обычно принимается 200С.

Если заменить удельное сопротивление на сопротивление

Чем больше значение α, тем в большей степени изменяется сопротивление проводника при изменении температуры.

Проводники α>0 с увеличением температуры удельное сопротивление материала увеличивается.

Полупроводники и диэлектрики α<0 с увеличением температуры удельное сопротивление материала уменьшается.

Электрические свойства и характеристики материалов (для диэлектриков)

Основным свойством диэлектрических материалов является способность поляризоваться в электрическом поле.

Поляризация – это свойство материала, состоящие в ограниченном смещении или ориентации связанных зарядов при воздействии электрического поля.

Диэлектрическая проницаемость (относительная) – показывает, во сколько раз больше ослабевает внешнее электрическое поле в данном материале, чем в вакууме (показывает слепень поляризации).

где εа – абсолютная диэлектрическая проницаемость, учитывает влияние материала на электрическое поле, Ф/м;

ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума, 8,85∙10-12 Ф/м.

Чем больше значение ε, тем сильнее поляризуется диэлектрик.

Вакуум ε=0.

Газообразные диэлектрики в основном ε≥1.

Жидкие и твёрдые диэлектрики ε>>1.

Тангенс угла диэлектрических потерь.

При воздействии электрического поля на любое вещество часть электрической энергии превращается в тепловую и рассеивается. Рассеянная часть электрической энергии диэлектриком называется диэлектрическими потерями. Причём потери энергии на переменном напряжении будут во много раз больше потерь на постоянном напряжении.

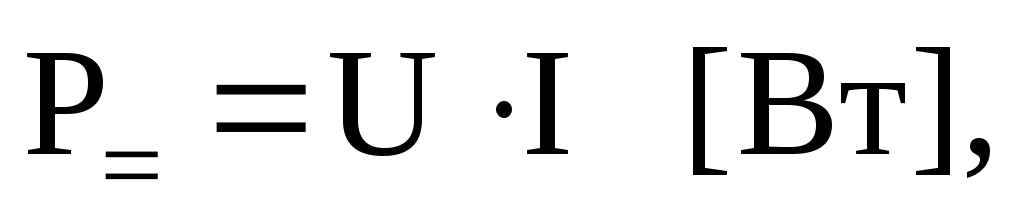

При постоянном напряжении потери числено равны активной мощности

где U – напряжение, приложенное к диэлектрику, В;

I – ток проводимости через диэлектрик, А.

При переменном напряжении

где U – переменное напряжение, приложенное к диэлектрику, В;

f – частота тока, Гц;

С – ёмкость диэлектрика, Ф.

δ – угол диэлектрических потерь, дополняющий до 900 угол сдвига фаз φ между током и напряжением в емкостной цепи.

Чем больше значение tgδ, тем больше потери в диэлектрике и тем больше нагрев диэлектрика в электрическом поле заданной частоты и напряжения.

Газообразные диэлектрики tgδ=10-6÷10-5.

Жидкие и твёрдые диэлектрики: высшего класса tgδ=(2÷6)∙10-4,

остальные tgδ=0,002÷0,05.

Напряжённость пробоя (электрическая прочность) – это напряжённость, однородного электрического поля при которой происходит пробой диэлектрика (становится проводником).

где Uпр – пробивное напряжение, при котором происходит пробой, МВ;

d – толщина диэлектрика в месте пробоя, м.

Чем больше значение Епр, тем лучше электроизоляционные свойства.

При выборе изоляции необходимо учитывать напряжение, на которое диэлектрик включается и должен обеспечиваться запас прочности (коэффициент прочности)

где Ер – рабочая напряжённость, МВ/м.

3. Электрические характеристики

3. Электрические характеристики

Удельное электрическое сопротивление (р).

Любой электротехнический материал — проводник, полупроводник и даже диэлектрик проводит электрический ток. Для того чтобы определить степень электропроводности того или иного материала надо определить его удельное электрическое сопротивление р (Ом *м) рассчитывается по формуле:

R − общее электрическое сопротивление образца материала Ом.

L − длина пути тока в образце материала м.

S − площадь образца материала, через которую протекают токи проводимости м2

Удельные сопротивления металлических проводников очень малы. Это указывает на большую электрическую проводимость проводниковых материалов.

Большие удельные сопротивления диэлектриков указывает на их весьма малую электрическую проводимость. У диэлектриков надо учитывать два удельных сопротивления: Удельное объёмное сопротивление ри и удельное поверхностное сопротивление ps.

𝝆u позволяет оценить электрическое сопротивление диэлектрика при прохождении тока через его объём, a ps − электрическое сопротивление при протекании тока по его поверхности. Численное значение рu всегда больше ps В проводниковых и полупроводниковых материалах измеряют общее р, т.к. в них нельзя рассчитать токи ри и ps. Это объясняется повышенной электрической проводимостью данных материалов.

Для газообразных и жидких диэлектриков поверхностное сопротивление не рассчитывается.

Электропроводность диэлектриков зависит не только от агрегатного состояния вещества, но и от содержания примесей, от температуры, влажностных характеристик материала, состояния поверхности и других характеристик.

1- проводник;2- полупроводник; 3- диэлектрик

Температурный коэффициент удельного сопротивления ТКР

С увеличением температуры объёмное сопротивление уменьшается, т.е. ТКр для диэлектриков имеет отрицательное значение.

ТКр. − позволяет оценить изменение удельного электрического сопротивления материалов при изменении его t. При линейном изменении удельного сопротивления (в узком интервале t) значение рассчитывается по формуле:

где p1 и p2 удельное электрическое сопротивление материала при начальной . На рисунке видно ТКР проводников >0. Это указывает на рост сопротивления с повышением температуры. У диэлектриков ТКР < 0, что указывает на уменьшение сопротивления этих материалов с повышением t.

Электрическая прочность Епр.

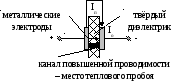

Под воздействием внешнего электрического поля и других факторов в диэлектрике может образоваться проводящий канал, т.е. могут теряться изоляционные свойства. Потеря диэлектриком изоляционных свойств называется пробоем.

Минимальное напряжение, приложенное к диэлектрику, при котором наступает пробой, называется пробивным напряжением Uпр.

Напряжение пробоя зависит от толщины диэлектрика и не является однозначной характеристикой его прочности. Электрической прочностью (Епр) диэлектриков считается минимальная напряжённость однородного электрического поля (однородным называется электрическое поле, напряжённость во всех точках которого одинакова), при которой происходит пробой — разрушение диэлектрика с образованием в нём сквозного канала с очень большой проводимостью. Рассчитывается по формуле:

Unp-пробивное напряжение, при котором наступает пробой диэлектрика (В).

h − толщина диэлектрика в месте пробоя (м).

Т.к. диэлектики пробиваются при очень больших напряжениях (1000В) значения электрической прочности выражают в MB на м толщины.

Электрическая прочность диэлектриков зависит от агрегатного состояния и структуры материала, наличия примесей, однородности поля, расстояния между электродами (толщины диэлектрика), площади электродов и других факторов.

Епр уменьшается с увеличением толщины диэлектрика и с повышением температуры. Это связано с увеличением тока проводимости и возрастанием количества теплоты, выделяемой в диэлектрике.

При изготовлении электротехнического оборудования электрическая прочность изоляции (Епр) должна обеспечить надёжную работу оборудования в течение срока службы (20-40 лет). Это означает, что напряжение пробоя изоляции Uпр должно быть больше как максимального рабочего напряжения, так и возможных перенапряжений, которые могут возникать в электрических установках и системах. Эти перенапряжения могут превышать рабочие напряжения в 2-3 раза и более.

Виды пробоя.

В зависимости от механизма развития проводящего канала различают следующие виды пробоя: электрический, тепловой и электрохимический.

Электрический пробой возникает в сильных электрических полях и обусловлен электронными процессами – ударной и фотонной ионизацией. Этот вид пробоя преобладает в газообразных диэлектриках.

В жидких и твёрдых диэлектриках электрический пробой имеет место при больших значениях напряжённости электрического поля и при наличии в этих материалах газовых включений.

Тепловой пробой возникает при уменьшении электрического сопротивления диэлектрика за счёт нагрева. увеличение температуры диэлектрика возможно как за счёт увеличения тока утечки через диэлектрик, так и в результате нагрева токоведущих проводников при перегрузках и недостаточном охлаждении. Этот процесс может носить лавинообразный характер – вплоть до термического разрушения диэлектрика. Такой механизм пробоя характерен для жидких и твёрдых материалов.

Электрохимическим пробоем называется механизм образования проводящего канала в диэлектрике в результате одновременного воздействия как электрических, так и химических процессов. Он может развиваться в жидких и твёрдых диэлектриках, а также на поверхности твёрдых материалов.

Видео о электрическом пробое

Теоретические сведения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

К А Ф Е Д Р А Х И М И И

А.А. ПОЗНЯК, В.А. ПОЛУБОК

Э Л Е К Т Р О Ф И З И Ч Е С К И Е ХАРАКТЕРИСТИКИДИЭЛЕКТРИКОВ

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е П О С О Б И Е К Л А Б О Р А Т О Р Н Ы М Р А Б О Т А М п о д и с ц и п л и н е

«Ф И З И К О — Х И М И Ч Е С К И Е О С Н О В Ы МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ и ТЕХНОЛОГИИ РЭС и ЭВС» Д Л Я С Т У Д Е Н Т О В С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И «ПРОИЗВОДСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЭС»

всех форм обучения

Минск 2009

В практикум включены расширенные теоретические сведения к двум лабораторным работам по дисциплине «Физико-химические основы микроэлектроники и техно- логии РЭС и ЭВС» для студентов специальности I-39.02.02 «Производство и проектирование радиоэлек- тронных средств» всех форм обучения.

Приведённый материал несомненно будет способство- вать качественному изучению тем, входящих в програм- му курса, а также подготовке и выполнению лаборатор- ных работ по изучению механизмов поляризации диэлек- триков. («Изучение механизмов поляризации диэлектри- ков») и электропроводности диэлектриков и диэлектриче- ских потерь («Электропроводность диэлектриков. Диэлек- трические потери»).

©А.А. Позняк, В.А. Полубок, составление, 2007, 2009

©Н.В. Ковальчук, А.А. Позняк, В.А. Полубок, рисунки, анимация, 2007, 2009

СОДЕРЖАНИЕ |

|

1. Лабораторная работа «ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ |

|

ПОЛЯРИЗАЦИИ ДИЭЛЕКТРИКОВ» …………………………….. | 4 |

1.1. Теоретические сведения…………………………………………….. | 4 |

1.1.1. Основные характеристики диэлектриков …………………………….. | 4 |

1.1.2. Механизмы поляризации в диэлектриках ……………………………. | 8 |

1.1.3. Упругая поляризация ………………………………………………………… | 8 |

1.1.4. Тепловая поляризация………………………………………………………. | 9 |

1.1.5. Миграционная поляризация…………………………………………….. | 11 |

1.1.6. Влияние частоты внешнего поля на процессы поляризации… | 12 |

1.1.7. Влияние температуры на процессы поляризации……………….. | 14 |

1.2. Выполнение лабораторной работы……………………………… | 16 |

1.2.1. Лабораторная установка и методика измерений ……………….. | 16 |

1.2.2. Порядок работы ……………………………………………………………… | 16 |

1.2.3. Задания по работе………………………………………………………….. | 17 |

1.2.4. Содержание отчета …………………………………………………………. | 17 |

1.2.5. Контрольные вопросы …………………………………………………….. | 18 |

Литература……………………………………………………………………. | 18 |

2. Лабораторная работа «ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ |

|

ДИЭЛЕКТРИКОВ. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ» ………………… | 19 |

2.1. Теоретические сведения…………………………………………… | 19 |

2.1.1. Процессы электропроводности в диэлектриках ………………….. | 19 |

2.1.2. Токи утечки и смещения………………………………………………….. | 24 |

2.1.3. Диэлектрические потери………………………………………………….. | 25 |

2.1.4. Мощность диэлектрических потерь …………………………………… | 30 |

2.1.5. Температурно-частотные зависимости tgδ ………………………… | 31 |

2.1.6. Применение и классификация диэлектриков……………………… | 32 |

2.2. Выполнение лабораторной работы……………………………… | 44 |

2.2.1. Задания по работе………………………………………………………….. | 44 |

2.2.2. Содержание отчета …………………………………………………………. | 44 |

2.2.3. Контрольные вопросы …………………………………………………….. | 44 |

Литература……………………………………………………………………. | 45 |

ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………. | 46 |

Трёхмерные модели молекул некоторых жидких кристаллов…..47

4

1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДИЭЛЕКТРИКОВ»

Цель работы: Изучить возможные механизмы поляризации в раз- личных видах диэлектриков. Исследовать температурные зависимости электрических характеристик диэлектриков при различных частотах.

1.1.1.Основные характеристики диэлектриков

Диэлектриками называют вещества, обладающие высоким удельным сопротивлением, проницаемые для внешнего электрического поля и спо- собные поляризоваться. Поляризация — явление обязательное для любых диэлектриков. В зависимости от того, поляризация или электропровод- ность определяют электрические свойства среды, вещества делят на про- водники и диэлектрики. Для проводников характерны высокая проводи- мость, полное экранирование электрического поля (для не очень высоких частот) и отсутствие поляризации. Удельное сопротивление проводников составляет ~ 10-6 – 10-4 Ом·см, а диэлектриков 106 – 1017 Ом·см.

Впроводниках концентрация свободных (несвязанных) зарядов очень велика. Внешнее электрическое поле вызывает их направленное перемещение (электрический ток), что приводит к образованию в про- воднике внутреннего поля, которое полностью компенсирует внешнее.

Видеальном диэлектрике свободные носители заряда отсутствуют, все электроны связаны и принадлежат отдельным атомам, поэтому ди-

электрики проницаемы для электрического поля (греч. dia — через + англ. electric — электрический). Действие электрического поля приво- дит к смещению связанных зарядов вещества друг относительно друга, т.е. к поляризации диэлектрика.

Многообразие свойств диэлектрика определяется его агрегатным со- стоянием, химическим составом, структурой, строением молекул и внешними факторами. По агрегатному состоянию диэлектрики делятся на газообразные, жидкие и твёрдые; по химическому составу — на орга- нические и неорганические. В состав органических диэлектриков обяза- тельно входит углерод, и они, как правило, отличаются низкой тепло- стойкостью. По структуре твёрдые диэлектрики делятся на кристалличе- ские и аморфные. Диэлектрики могут быть построены из заряженных ионов, закрепленных в определенных положениях равновесия, или из нейтральных молекул (все газообразные, жидкие и некоторые твёрдые

5

вещества). По строению молекул различают полярные (дипольные) ди- электрики и неполярные (нейтральные).

Неполярные диэлектрики состоят из пространственно-симметричных молекул, они обычно негигроскопичны и не смачиваются водой (рис. 1.1, б). В молекулах полярных диэлектриков заряды распределены несимметрично (рис. 1.1, а). Полярные диэлектрики смачиваются водой и всегда в той или

иной степени гигроскопичны. | – |

|

|

|

|

|

| |||

В неполярных диэлектриках в |

| – |

| + |

| – | ||||

О |

|

|

| |||||||

|

|

| ||||||||

отсутствие внешнего поля центры | + 105° | + | О |

| С | О | ||||

тяжести положительных и отри- |

|

|

|

|

| |||||

Н | Н |

|

|

|

|

| ||||

цательных | зарядов в молекулах | а |

|

|

| б |

| |||

совпадают | и | дипольный момент |

|

|

|

| ||||

Рис. 1.1. Расположение зарядов: | ||||||||||

отсутствует. | В полярных диэлек- | |||||||||

триках в тех же условиях отдель- | а – | в полярных ( Н2 О) |

| |||||||

б – в неполярных (СО2) диэлектриках | ||||||||||

ные молекулы вещества имеют | ||||||||||

постоянный дипольный момент, но из-за хаотической ориентации молекул суммарный дипольный момент всего образца равен нулю.

Под действием внешнего поля в результате поляризации каждый элемент объема диэлектрика ∆V приобретает некоторый наведенный (индуцированный) электрический момент, отсутствовавший до воз- действия электрического поля и исчезающий при его выключении.

Состояние диэлектрика, находящегося во внешнем поле, описы- вается двумя векторными величинами: напряженностью электрического поля Е и поляризованностъю диэлектрика Pr.

Напряженность электрического поля E характеризует силовое дейст- вие поля на заряженные частицы вещества.

ur

Поляризованность P (вектор поляризации) — это величина, которая количественно характеризует явление поляризации. Она зависит от спо- собности к смещению центров тяжести зарядов вещества в электриче- ском поле и представляет собой дипольный момент единицы объема ди- электрика, т.е. равна векторной сумме дипольных моментов молекул (атомов, ионов), находящихся в единице объема диэлектрика:

ur |

| 1 | n | ur |

| |

P | = lim | ∑Pi | , | |||

| ||||||

|

| ∆V i=1 |

|

| ||

где n — число диполей молекул, содержащихся в объеме ∆V диэлектрика; ur

P I — индуцированный дипольный момент i-й молекулы (атома, иона). ur r

Зависимость P (E ) характеризует электрические свойства диэлектри-

6

ка. Для большинства диэлектриков в не очень сильных электрических полях справедлива линейная зависимость Pr от E :

где ε0 — электрическая постоянная, равная 8,85·10-12 Ф/м . Такие диэлектрики называются линейными.

Безразмерный параметр χ, характеризующий способность вещества по- ляризоваться, называется диэлектрической восприимчивостью диэлектрика.

Вместо вектора поляризации Pr часто пользуются вектором

электрического смещения D (вектором электрической индукции), определяемым формулой

r r

D = ε0E + P .

r

Введение D не дает дополнительной информации о поведении ди-

электрика в электрическом поле, но оно значительно упрощает изучение r

поля в диэлектрике. Вектор электрической индукции D представляет собой геометрическую сумму двух различных физических величин: на- пряженности поля в данной точке диэлектрика (умноженной на ε0) и по- ляризации объема среды в этой же точке. В различных частях неодно- родного диэлектрика, где ε отличается по величине, поле вектора Е будет

различно, в то время как поле вектора Drвезде будет одинаково. Едини- ца измерения D (Кл/м3) та же, что и для P .

В случае неполяризующейся среды (например вакуума) | ur | = 0 | и век- | ||

P | |||||

тор индукции | r | совпадает с напряженностью поля. Таким образом, | |||

D | |||||

электрическая постоянная ε0 характеризует электрическое поле при от- сутствии взаимодействия его с веществом.

В диэлектриках с учетом (1.1) вектор электрического смещения (элек- трической индукции) равен

r r | r | r | r | r |

D = ε0E + P = ε0E + ε0 | χ E = (1 | + χ) ε0E = εaE . | ||

Коэффициент пропорциональности εа называется абсолютной ди- электрической проницаемостью. Она обусловлена поляризацией ди- электрика и показывает, во сколько раз напряженность электрического поля в диэлектрике меньше напряженности внешнего электрического поля, в которое помещен диэлектрик.

На практике обычно пользуются относительной диэлектрической

7

проницаемостью ε, равной отношению абсолютной проницаемости εа к электрической постоянной ε0 (диэлектрической проницаемости вакуума):

ε= εa =1 + χ .

ε0

Относительная диэлектрическая проницаемость ε для всех материа- лов больше единицы. Ее определяют как величину, показывающую, во сколько раз уменьшается сила взаимодействия двух точечных зарядов при переносе их из вакуума в диэлектрик. Для вакуума χ = 0 и ε = 1.

Безразмерные величины χ и ε являются основными характеристика- ми электрических свойств диэлектрика.

Рассмотрим систему конденсатора, состоящую из двух металлических электродов (обкладок), удаленных друг от друга на расстояние h. По- верхностный заряд каждого из электродов обозначим через Q. Опыт по- казывает, что заряд Q пропорционален разности потенциалов между об- кладками конденсатора C: Q = C·U. Коэффициент пропорциональности между Q и U называется ёмкостью конденсатора С. Ёмкость конденса- тора зависит от геометрических размеров и конфигурации электродов. Если между обкладками конденсатора площади S находится вакуум, то ёмкость определяется по формуле

C = εh0 S .

При внесении между обкладками конденсатора диэлектрика с ди- электрической проницаемостью ε в результате поляризации на противо- положных поверхностях диэлектрика образуются заряды противопо- ложного знака. Эти заряды нейтрализуют часть полного заряда на элек- тродах, что понижает напряженность поля в диэлектрике по сравнению с вакуумом. При сохранении поверхностного заряда обкладок Q умень- шается разность потенциалов между ними, а при неизменном напряже- нии U возрастает заряд на обкладках. Следовательно, ёмкость такого конденсатора увеличится в ε раз:

C = εh0ε S.

Смещение зарядов в направлении внешнего поля требует затрат энергии, поэтому оно совершается не мгновенно, а в течение некоторого времени, которое называют временем установления поляризации τ.

Электропроводность и пробой жидких диэлектриков Электропроводность жидких диэлектриков.

Чистые жидкие диэлектрики обладают электропроводимостью обусловленной перемещением в них ионов, которые образуются в результате диссоциации (распада) молекул примесей (воды, кислот и др.), а частично и молекул самого диэлектрика.

Загрязнённые жидкие диэлектрики, находящиеся в эксплуатации, кроме ионной электропроводимости обладают ещё и моллионной. Она обусловлена перемещением электрически заряженных коллоидных (диаметр частицы 10-6 м) частиц воды, смолистых веществ и примесей, образующихся в результате старения диэлектрика.

Все масла в процессе их эксплуатации находятся под воздействием повышенных температур, электрического поля, а также соприкасаются с металлическими частями электрооборудования, а в некотором электрооборудовании соприкасаются с атмосферным воздухом. Это вызывает старение масла, в основе которого лежит окисление. При старении в масле образуются твёрдые смолообразные примеси, нерастворимые и растворимые в горячем масле, которые выпадаю в виде осадка на обмотках и других частях, которые затрудняют теплоотвод. В процессе старения в масле образуются кислоты и влага.

Что бы замедлить старение масел, в них водят вещества, задерживающие окисление (ионол 0,1-0,5%, замедляет старение в 2-3 раза) – ингибиторы. Однако присадка ингибиторов не может полностью предохранить масло от старения.

Электроизоляционные масла, следует хранить и перевозить в сухой герметичной таре, перекачивать по чистым металлическим трубопроводам (резиновые шланги растворяясь, загрязняют масло). В процессе эксплуатации масло необходимо защищать от проникновения в него воздуха и влаги.

С повышение температуры увеличивается количество и подвижность носителей заряда (уменьшается вязкость масла) и электропроводность увеличивается.

Пробой жидких диэлектриков.

Газовые включения и коллоидные частички воды, имеющие сферическую форму, под действием электрического поля деформируются, превращаются в эллипсоидные вращения, удлиняются и сливаются, образуя сплошной канал между электродами (“мостики”) по которому проходит электрический заряд, т.е. происходит пробой. Коллоидные частички воды кроме того поляризуются и притягиваются друг другу.

С увеличением давления электрическая прочность газа и электрическая прочность повышается. С увеличением содержания воды электрическая прочность сильно снижается.

Под действием электрических сил коллоидные смолистых веществ поляризуются, втягиваются в межэлектродное пространство, и образуют между электродами сплошные цепочки с пониженным сопротивлением.

При температурах близких к 00С, вода и смолистые вещества находятся в свободном состоянии, и масло обладает минимальной электрической прочностью. С повышением температуры часть коллоидных частиц воды или смолистых веществ растворяется, и образование токопроводящего канала затрудняется, электрическая прочность повышается. С понижением температуры до -400С вода замерзает и электрическая прочность увеличивается. При температуре больше 700С начинается процесс кипения и увеличивается количество газов, что снижает электрическую прочность.

В однородном электрическом поле электрическая прочность больше, чем в неоднородном поле. В неоднородном поле может происходит неполный пробой (корона), под действием которой протекают процессы разложения и образования продуктов которые резко снижают электрическую прочность.

После снятия напряжения пробитый промежуток восстанавливается.

Для повышения электрических характеристик жидкие диэлектрики тщательно очищают от различных загрязнений и влаги, а также дегазируют.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ПРОБОЙ ТВЁРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Электропроводность твёрдых диэлектриков.

Объёмная проводимость.

Ток объёмной проводимости представляет собой направленное перемещение:

— сводных ионов, которые образуются в результате диссоциации (распада) молекул примесей, имеющихся в небольшом количестве: органические кислоты, щелочные оксиды (Na2O, K2O), влага и другие;

— ионов самого диэлектрика при повышенных температурах, поэтому удельное объёмное сопротивление ρ0 при некоторой температуре резко падает.

— электронов и ионов диэлектрика при приложении больших напряжений, при этом удельное объёмное сопротивление ρ0 падает.

Поверхностная проводимость.

Ток поверхностной проводимости зависит от степени увлажнения и загрязнения их поверхности. Чем сильнее увлажнена и загрязнена поверхность диэлектрика, тем меньшим удельным поверхностным сопротивлением ρп он обладает.

Д ля

защиты поверхности твёрдых диэлектриков

от загрязнений и влаги их покрывают

гидрофобными (не смачиваемыми водой)

покрытиями – лаками и эмалями.

ля

защиты поверхности твёрдых диэлектриков

от загрязнений и влаги их покрывают

гидрофобными (не смачиваемыми водой)

покрытиями – лаками и эмалями.

Является важной характеристикой при оценке материалов в линейных изоляторах (изоляторы из стекла покрывают кремнейорганическими соединениями).

,

, ,

,

,

, ,

, ,

, ,

, ,

,

ля

создания ёмкости в электрических

конденсаторах. Электрический

конденсатор – это устройство с

сосредоточенной ёмкостью С.

ля

создания ёмкости в электрических

конденсаторах. Электрический

конденсатор – это устройство с

сосредоточенной ёмкостью С.

А

также распределения ёмкости между

проводами (в линиях электропередач,

кабелях, между витками катушек т.д.)

А

также распределения ёмкости между

проводами (в линиях электропередач,

кабелях, между витками катушек т.д.)