36.Этапы и механизмы оплодотворения.

Оплодотворение — соединение двух гамет, в результате чего образуется оплодотворенное яйцо — зигота — начальная стадия развития нового организма.

Зигота содержит материнскую и отцовскую гаметы. В зиготе возрастает ядерно-плазменное соотношение. Резко усиливаются обменные процессы. Зигота способна к дальнейшему развитию.

Сущность оплодотворения состоит во внесении сперматозоидом отцовских хромосом. Сперматозоид оказывает стимулирующее влияние, вызывающее начало развития яйцеклетки.

Оплодотворению предшествует осеменение, обеспечивающее встречу мужских и женских гамет. Осеменение может быть наружным и внутренним.

Оплодотворение может произойти лишь при определенной концентрации сперматозоидов в семенной жидкости. Обычно в 1 мл семенной жидкости мужчины содержится около 350 млн. сперматозоидов.

Искусственное осеменение и оплодотворение в пробирке с последующей трансплантацией позволило женщинам, которые ранее не могли иметь детей, испытать счастье материнства.

После осеменения происходит оплодотворение

Яйцеклетки животных и растений выделяют в окружающую среду вещества, активирующие сперматозоиды. Сперматозоиды двигаются по направлению к яйцеклетке. Вещества, выделяемые яйцеклеткой, вызывают склеивание сперматозоидов, что способствует удержанию их вблизи яйцеклетки. К яйцеклетке подходит множество сперматозоидов, но проникает один. Проникновению сперматозоида в яйцеклетку способствуют ферменты — гиалуронидаза и др. Ферменты выделяются акросомой. Оболочка яйцеклетки растворяется, и через отверстие в ней сперматозоид проникает в яйцеклетку. На поверхности яйца образуется оболочка оплодотворения, которая защищает яйцо от проникновения других сперматозоидов. Между этой оболочкой и поверхностью яйца есть свободное пространство, заполненное жидкостью.

Проникновение сперматозоида способствует завершению второго деления мейоза, и овоцит 2-го порядка становится зрелым яйцом. В яйце усиливается метаболическая активность, увеличивается потребление кислорода и происходит интенсивный синтез белка.

Ядра сперматозоида и яйцеклетки сближаются, их мембраны растворяются. Ядра сливаются и восстанавливается диплоидный набор хромосом. Это самое основное в процессе оплодотворения. Оплодотворенное яйцо называют зиготой. Зигота способна к дальнейшему развитию.

При оплодотворении сперматозоид вносит свой хромосомный материал в яйцеклетку и оказывает стимулирующее влияние, вызывая развитие организма.

Таким образом, важнейшие этапы процесса оплодотворения включают:1.Проникновение сперматозоида в яйцеклетку;2.Активацию в ядре метаболических процессов;

3. ядер яйцеклетки и сперматозоида и восстановление диплоидного набора хромосом.

37.Ранние этапы развития зародыша. Бластула. Гаструла.

ДРОБЛЕНИЕ

В результате оплодотворения образуется зигота, которая начинает дробиться. Дробление сопровождается митотическим делением. Нет роста клеток, и объем зародыша не изменяется. Это происходит потому, что между делениями в короткой интерфазе отсутствует постмитотический период, а синтез ДНК начинается в телофазе предшествующего митотического деления. Клетки, образующиеся в процессе дробления, называются бластомерами, а зародыш -бластулой.

Типы дробления зависят от количества и распределения желтка в яйцеклетках . Дробление может быть:

полным равномерным;

полным неравномерным;

неполным дискоидальным;

неполным поверхностным.

Полное равномерное дробление характерно для изолецитальных яиц

Борозда дробления проходит по меридиану, образуя два бластомера. Затем снова делится ядро, и на поверхности зародыша появляется вторая борозда дробления, идущая по меридиану перпендикулярно первой. Образуются четыре бластомера. Третья борозда проходит по экватору и делит его на восемь частей. Затем происходит чередование меридионального и экваториального дроблений. Число бластомеров увеличивается. Зародыш на стадии 32 бластомеров называют морулой. Дробление продолжается до образования зародыша, похожего на пузырек, стенки которого образованы одним слоем клеток, называемом бластодермой. Бластомеры расходятся от центра зародыша, образуя полость, которая называется первичной или бластоцелью. Бластомеры имеют одинаковые размеры. В результате такого дробления образуется целобластула

ГАСТРУЛЯЦИЯ

По окончании периода дробления у многоклеточных животных начинается период образования зародышевых листков — гаструляция. Гаструляция связана с перемещением эмбрионального материала. Сначала образуется ранняя гаструла, имеющая два зародышевых листка (эктодерму и энтодерму), затем поздняя гаструла, когда формируется третий зародышевый листок — мезодерма. Образующийся зародыш называют гаструлой .

Образование ранней гаструлы происходит следующим образом:

иммиграцией (выселением клеток), как у кишечнополостных;

инвагинацией (впячиванием), как у ланцетника;

эпиболией (обрастанием), как у лягушки;

деляминацией (расщеплением), как у некоторых кишечнополостных.

При иммиграции (выселении) часть клеток бластодермы с поверхности зародыша уходит в бластоцель. Образуется наружный слой — эктодерма и внутренний — энтодерма. Бластоцель заполнена клетками. Такой способ образования гаструлы характерен для кишечнополостных.

Для ланцетника характерно образование гаструлы путем инвагинации (впячивания). При инвагинации определенный участок бластодермы (вегетативный полюс) прогибается внутрь и достигает анимального полюса. Образуется двухслойный зародыш — гаструла. Наружный слой клеток называют эктодермой, внутренний — энтодермой. Энтодерма выстилает полость первичной кишки (гастроцель). Отверстие, при помощи которого полость сообщается с внешней средой, называется первичным ртом — бластопором. У первичноротых животных (черви, моллюски, членистоногие) он превращается в ротовое отверстие. У вторичноротых — в анальное отверстие, а рот образуется на противоположном конце тела (хордовые).

Эпиболия (обрастание) характерна для животных, развивающихся из телолецитальных яиц. Образование гаструлы идет за счет быстрого деления микромеров, которые обрастают вегетативный полюс. Макромеры оказываются внутри зародыша. Образование бластопора не происходит и нет гастроцели.

Эпиболия характерна для амфибий.

Деляминация (расслоение) встречается у кишечнополостных, бластула которых похожа на морулу. Клетки бластодермы делятся на наружный и внутренний слои. Наружный слой образует эктодерму, внутренний — энтодерму.

У всех многоклеточных, кроме губок и кишечнополостных, образуется третий зародышевой листок — мезодерма. Формирование мезодермы происходит двумя способами:Телобластическим;Энтероцельным.

Телобластический способ характерен для первичноротых. На границе между эктодермой и энтодермой по бокам от бластопора клетки — телобласты — начинают делиться и дают начало мезодерме.

Энтероцельный способ характерен для вторичноротых. Клетки, формирущие мезодерму, обособляются в виде карманов первичной кишки. Полости карманов превращаются в целом. Мезодерма делится на отдельные участки — сомиты, из которых образуются определенные ткани и органы.

studfile.net

начальный этап развития нового организма. Фазы Оплодотворения.

Оплодотворение – слияние яйцеклетки и сперматозоида, в результате чего восстанавливается диплоидный набор хромосом и образуется зигота. Оплодотворение состоит из трех фаз: дистантного взаимодействия, контактного взаимодействия и пенетрации.

1 фаза – дистантное взаимодействие (сближение половых клетов) обеспечивается:

-капитацией – активация подвижности сперматозоида за счет разрушения гликокаликса. Направление движения определяется реотаксисом.

-реотаксис – способность сперматозоидов двигаться против тока жидкости

-хемотаксис – механическое целенаправленное движение сперматозоида, обеспеченное яйцеклеткой, которая выделяет гормон гиногамон I, вызывающий положительный хемотаксис.

2 фаза – контактное взаимодействие. Происходит акросомальная реакция (за счет трипсина, гиалуронидазы, протеазы). проникновение сперматозоида в яйцеклетку. пенетрация — проникновение сперматозоида в яйцеклетку

3 фаза – пенетрация , после которой появляется оболочка оплодотворения. Кортикальная реакция – слияние плазмолеммы яйцеклетки с мембранами кортикальных гранул.

2).Методы изучения генетики человека. Селективные диагностические программы. Цитогенетический метод генетики.

генетика человека изучает явления наследственности и изменчивости в популяции людей, особенности наследования нормальных и патологических признаков, влияние генетической конституции на возникновение и развитие заболеваний.

Объектом медицинской генетики является человек. Он представляет собой сложный объект генетического исследования. Это связано с особенностями его генетической организации и сложным характером экспрессии многих признаков. У человека большие размеры генома: около 3*109 пар нуклеотидов в гаплоидном наборе хромосом.

Большое число групп сцепления (у мужчин 24, у женщин 23), значительно увеличивает наследственное разнообразие. Если допустить, что каждая пара хромосом содержит только по одной паре аллелей, то тогда гетерозиготные особи дают 8 млн388тыс608 потенциально отличных гамет.

У человека много полигенных и мультифакториальных признаков, сложный характер экспрессии. Все это затрудняет процесс идентефикации генов. Поэтому для человека неприменимы методы классической генетики – гибридологический.

Для человека характерна фенотипическая изменчивость, как отражение генетического полиморфизма, а также непрерывно изменяющиеся условия природной и социальной среды. Несмотря на это существует ряд факторов, облегчающих изучение наследственных факторов человека:

1. человек – биологический объект, который изучен лучше всех остальных биологических объектов на Земле

2. человеческая популяция в целом огромна и на уровне популяции анализируется готовое брачное потомство, используя закон Харди-Вайнберга можно определить характер наследования данного признака.

3. все клетки человека содержат одинаковый набор генов и хромосом (тотипотентные)

4. клетки можно культивировать

5. изучение наследственного материала этих клеток, их экспрессия проводится генетиками и на основании этого метода составляется хромосомная карта человека

6. проведено секвенирование ДНК хромосом человека

8. человека – существо биологическое, подчиняется всем биологическим законам

9. человек – существо социальное, может обращаться к медицинским работникам и дать информацию о состоянии его организма.

Исходя из перечисленных особенностей человека как объекта ясно, что обычные методы и изучение его наследования непригодны. Для этого отновится комплекст специфических методов, к которым относятся:

Клинико-генеалогический или метод составления и анализа родословной (Гальтон, 1865)

Близнецовый (Гальтон, 1875)

Популяционно-статистический

Биохимический

Цитогенетический

Молекулярного ДНК-анализа или молекулярно-генетический

Онтогенетический

Метод определения вероятности генетически обусловленных событий

Метод определения вероятности при неполной пенетрантности гена

Метод гибридизации соматических клеток

Дерматоглифический

Иммуногенетический

Метод моделирования наследственных заболеваний человека на животных

Метод сцепления генов

Селективные диагностические программы предусматривают проверку биохимических аномалий обмена (моча, кровь) у пациентов, у которых подозреваются генные наследственные болезни. Своеобразным толчком к применению биохимического метода в генетике человека стало открытие Полинга о том, что серповидноклеточная анемия является «молекулярной» болезнью.

В настоящее время с помощью биохимического метода обнаружено более 1000 наследственных болезней обмена веществ, при чем большая часть из них связана с дефектами различных ферментов. Диагностировать такие дефекты можно путем обнаружения в крови , моче, слюне и других биологических жидкостях продуктов метаболизма, образующихся в результате функционирования данного фермента. Если фермента синтезируется недостаточно , то в организме накапливаются промежуточные продукты нарушенного метаболизма.

Применение биохимический метода является весьма актуальным в диагностике болезней связанных с дефектами :а) аминокислотного обмена, б) обмена углеводов и в) обмена липидов.

Например, фенилкетонурия – это болезнь, связанная с нарушением аминокислотного обмена, при котором обнаруживается дефект фенилаланиндегидроксилазы – фермента, переводящего фенилаланин в тирозин. Вследствии чего происходит накопление в крови фенилаланина. Диагноз можно поставить применяя просто биохимический тест. При этом заболевании с мочой выделяется фенилпировиноградная кислота, которая реагирует с реактивом Фелинга (3х валентным хлоридом железа). В результате такой окраски моча становится темного цвета. Исследую сыворотку крови можно обнаружить повышенное содержание фенилаланина.

Галактоземия относится к группе аномалий обмена углеводов (наследуется по аутосомно-рецессивному признаку), при этом образуется недостаточное количество галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Диагностируют с помощью определения галактозы в моче или определение активности этого фермента в эритроцитах.

К заболеваниям, относящимся к дефектам обмена липидов являются различные нарушения обмена липопротеидов в крови или сфинголипидозы.

Биохимический метод можно успешно применять не только для постановки диагноза больным людям, но и для выявления гетерозиготных носителей наследственных заболеваний. Например при гемофилии у женщины- носительницы снижается время свертывание крови ,для более точной диагностики носительства исследуют антитела к гемофилическому глобулину.

Цитогенетический метод широко стал применятся в генетике человека с 1956 года , когда было определено в кариотипе человека содержится 46 хромосом. Этот метод основан на изучении структуры и количества хромосом в норме и при патологии с использованием микроскопической техники. Применение данного метода делает возможным изучение хромосомных болезней человека, диагностику врожденных болезней ( фенокопий) и исследование закономерностей мутационного и эволюционного процессов.

Кариотип человека в норме представлен 46 хромосомами или 23 парами. По Девнерской классификации все хромосомы разделены на 7 групп (согласно положению центромеры).

Применение цитогенетического метода показано:

— при наличии у пациента множественных врожденных пороков неясной этиологии

-при подозрении на хромосомные или геномные болезни для окончательного диагноза

-для анализа кариотипа у супругов при многократных спонтанных абортах, мертворождениях или наличие в семье детей с врожденной аномалией

-для пренатальной диагностики врожденных аномалий

-для определения полового хроматина, при нарушении репродуктивной функции неизвестной причины.

Материалом для исследования могут служить клетки различных органов и тканей, главное, что бы эти клетки находились в митотическом цикле. Часто применяют метод Мурхеда. Для этого исследуют лимфоциты периферической крови. Сначала лимфоциты обрабатывают фитогемагглютинином (ФГА), что бы они вступили в митоз, затем на стадии метафазы добавляют колхицин, разрушают аппарат веретена деления и не допускают расхождения хроматид к полюсам клетки. Используют краситель Романовского-Гимзе. Полученные мазки изучают вначале с помощью микроскопа, затем фотографируют и составляют идиограммы или кариограммы. Данные заносят в бланки-протоколы.

Применяя цитогенетический метод можно выявить геномные мутации, связанные с изменением числа хромосом ( все известные моносомии и трисомии по аутосомам и половым хромосомам) , а также хромосомные аберрации , связанные с изменением структуры хромосом (делецию, дупликацию, транслокацию).

Цитогенетический метод позволяет определять генетический пол организма. Для изучения половых хромосом , в частности У хромосомы используют специальную краску акрихиниприт ( флюорисцирующая ) и исследование проводят в ультрафиолетовом свете.

Тельце Барра определяют методом Сандерсена- Стюарта в клетках внутренней поверхности слизистой щеки. Для этого шпателем делают соскоб и полученный клеточный материал помещают на предметное стекло, пипеткой наносят краситель ацетарсеин и покрывают покровным стеклом., через 2-3 минуты рассматривают препарат под микроскопом.

Цитогенетический метод применяют для пренатальнои диагностики наследственных заболеваний. Для этого проводят амниоцентез получают амниотическую жидкость с клетками кожи и слизистых плода, затем клеточный материал исследуют. Применяя цитогенетический метод можно установить хромосомные аберрации и геномные мутации , а также пол плода. Обнаружение изменения количества и структуры хромосом дает возможность своевременного прерывания беременности с целью предупреждения потомства с грубейшими аномалиями развития.

studfile.net

Оплодотворение что это такое и как происходит. Виды оплодотворений

Как возникла жизнь на нашей планете? Можно верить в теорию большого взрыва, божественное начало или учение Чарльза Дарвина об эволюции. Наверняка известно лишь то, что все виды организмов на Земле продолжают свое существование благодаря размножению. Которое, в свою очередь, немыслимо без оплодотворения. Что такое оплодотворение, его типы и виды, значение и этапы, а также другие интересные подробности, рассмотрим в этой статье.[фото1]

Содержание статьи

Оплодотворение, его определение и биологическое значение

Соединение двух разнополых клеток, мужской и женской, в результате которого образуется начальная стадия нового организма, и есть оплодотворение. Мужская клетка (сперматозоид) оказывает на женскую (яйцеклетка) стимулирующее действие и вызывает начало ее развития. Внесение набора отцовских хромосом в материнскую яйцеклетку отражает сущность оплодотворения. Его биологическое значение состоит в образовании зиготы — клетки, которая сочетает в себе признаки обоих родителей в различных пропорциях и комбинациях. Таким образом, наследственные задатки материнского и отцовского организмов объединяются и награждают ими свое потомство. Благодаря этому создается множество генетических разновидностей, которые влияют на эволюционный процесс вида и его естественный отбор.

Виды оплодотворения

Определившись с тем, что такое оплодотворение, следует разобраться с его видами. В зависимости от того, какое количество организмов участвует в процессе полового размножения, различают перекрестное и самооплодотворение. В перекрестном оплодотворении принимают участие разные особи. Его суть легко представить на примере с цветком: пыльца с пестика одного растения переносится на рыльце совершенно другого. Перекрестное оплодотворение растений называется опылением. Оно напрямую зависит от внешних факторов, которые способствуют его осуществлению. Всем млекопитающим и человеку присущ именно перекрестный вид оплодотворения. Самооплодотворение — процесс, в котором принимают участие клетки одной и той же особи. Происходит в животном мире у обоеполых организмов, у которых соединяются собственные женские и мужские клетки. Яркий пример – ленточные черви. Также самооплодотворение свойственно нераскрывающимся цветкам, способным к самоопылению.

Типы оплодотворения

В зависимости от того, в каком именно месте происходит процесс оплодотворения, различают несколько типов:

- Наружное оплодотворение.

Присуще тем земноводным, моллюскам, рыбам, амфибиям, оплодотворение у которых происходит вне организма их самки. Обычно происходит в водной среде, куда представители мужских и женских особей откладывают свои разнополые клетки. Поскольку их встреча напрямую зависит от внешних факторов, организмами образуется огромное количество яйцеклеток и спермы, от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Ведь при наружном типе оплодотворения большинство половых клеток гибнет и именно такой подход обеспечивает сохранность выживания вида. - Внутреннее оплодотворение.

Происходит у всех видов наземных животных. Также присуще некоторым водным. Встреча и слияние мужской и женской клетки происходит в этом случае в организме самки, а точнее, в ее половых путях. Это обеспечивает наибольшую вероятность оплодотворения, поэтому для участия в процессе необходимо гораздо меньше разнополых клеток. Далее в материнском организме происходит развитие зародыша и возможность его гибели сводится к минимуму. У животных, как правило, рождается немногочисленное потомство и поэтому они заботятся о нем и проявляют признаки сложного родительского поведения. Человеку для осуществления оплодотворения необходима 1 яйцеклетка и 1 сперматозоид, способный, однако, преодолеть для встречи с ней большой путь. - Двойное оплодотворение.

Встречается у покрытосеменных и цветковых растений. Протекание процесса обеспечивается наличием 2-х мужских спермий и 8-ю женскими ядрами. Одна спермия оплодотворяет яйцеклетку, формирующуюся впоследствии в зародыш, другая сливается с крупным ядром центральной клетки и образует питательную среду, необходимую для формирования нового организма. - Искусственное оплодотворение. Этот тип получил широчайшее применение в животноводстве и сельском хозяйстве, когда для получения необходимого сочетания свойств используется заранее спланированное искусственное скрещивание или осеменение. Таким образом получают дополнительное потомство от выдающегося производителя или выводят сорта растений с определенными качествами. У людей искусственное оплодотворение получило применение при лечении бесплодия. Оно носит название экстракорпоральное, внетелесное, или ЭКО.

Его принцип состоит в том, что оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне женского организма. Только после слияния клеток в единую, оплодотворенную яйцеклетку помещают в матку. Метод получения «ребенка из пробирки» приобретает огромную популярность и дает шанс стать родителями тем парам, которые не имеют возможности зачать ребенка естественным путем. Зачастую, в этом случае происходит использование донорских мужских или женских половых клеток.

Некоторые организмы способны к размножению без процесса оплодотворения. Пчелы, тля, некоторые птицы и земноводные способны к партеногенезу. Здесь для развития клетки используется генетический материал только одного родителя и на свет производится однополое потомство.

Кроме вышеперечисленных типов оплодотворения, оно делится на моноспермию – когда в яйцеклетку проникает только один сперматозоид, и полиспермию – в этом случае в женскую клетку одновременно попадает несколько мужских. Но даже в этом случае происходит одноядерное слияние, остальные же ядра подвергаются разрушению. Первому варианту оплодотворения подвержено большинство представителей животного и растительного мира, а второй присущ только некоторым группам животных и отдельным видам растений.

Этапы оплодотворения

Для того, чтобы процесс слияния клеток произошел, они должны пройти несколько этапов:

- Яйцеклетка и сперматозоид должны сблизится и начать взаимодействовать. Этому помогает способность мужской клетки двигаться только против вещества, которое выделяет женская клетка, называемое хемотаксис. А также реотаксис, который подразумевает умение сперматозоида продвигаться вперед и против тока жидкости в маточных трубах.

- Клетки (или гаметы) приступают к контактному взаимодействию. Внешней блестящей оболочки яйцеклетки достигает достаточно большое количество сперматозоидов. Только тот, который сумеет первым преодолеть эти внешние оболочки путем размягчения прилегающего участка, прикрепляется к яйцеклетке.

- Сперматозоид проникает в яйцеклетку.

- В человеческом организме на этой стадии происходит пассивное и медленное перемещение женской яйцеклетки по маточной трубе к матке. В организме животных – оплодотворенная клетка начинает подготовку к дроблению.

Основной принцип оплодотворения

Оплодотворение должно происходить строго внутри вида. Этому соответствует определенное число и строение мужских и женских хромосом, а также их химическое сродство. Если все-таки происходит оплодотворение чужеродных половых клеток, развитие зародыша происходит ненормально и, как правило, ведет к появлению стерильных, неспособных к деторождению, особей.

Процесс зарождения жизни у человека

Встреча и соединение мужского сперматозоида и женской яйцеклетки являются первой ступенькой на этапе зарождения новой человеческой жизни. Зигота – клетка, образовавшаяся в результате этого процесса, объединяет в себе комплект из 46 родительских хромосом, содержащих весь их генетический код. Пол будущего ребенка случаен, как выигрыш в лотерею, но определен уже именно на этом этапе. Процесс оплодотворения, с одной стороны, выглядит достаточно просто. На самом деле это довольно сложная и неодномоментная реакция. Несмотря на стремительное развитие в области репродуктивных технологий, до сих пор процесс оплодотворения представляется неким чудом, таинством. Поняв, что такое оплодотворение, очень важно осознавать, какой генетический код передадим своим потомкам мы, люди, и обитатели всей нашей планеты в целом.

womanvip.ru

29 Эмбриология. Оплодотворение, дробление

Челябинская государственная медицинская академия.

Кафедра гистологии и эмбриологии.

Лекция

«Внутриутробное развитие человека.

Оплодотворение. Дробление. Ранняя гаструляция»

2001г.

ПЛАН:

Развитие эмбриологии как науки.

Строение половых клеток.

Характеристика периода оплодотворения (осеменение, собственно оплодотворение).

Характеристика периода дробления. Строение семидневного зародыша человека.

Имплантация: понятие, продолжительность, биологический смысл.

Характеристика децидуальной оболочки.

Характеристика периода ранней гаструляции. Строение 14-дневного зародыша.

СПИСОК СЛАЙДОВ:

1. Яйцеклетка человека

4. Сперматозоид (схема)

6. Сперматозоид человека

54. Зародыш человека на стадии образования амниона и желточного мешка

55. Зародыш человека на стадии образования амниотического пузырька

56. Дробление зиготы человека (схема)

58. Зародыш человека на стадии образования внезародышевой мезенхимы

59. Зародыш человека на стадии бластоцисты

60. Зародыш человека на стадии двух бластомеров

64. Зародыш человека на стадии синкариона

111. Схема: яичник – маточная труба, матка

128. Бластоциста человека

130. Имплантированный зародыш человека в слизистую оболочку матки

131. Морула человека в маточной трубе

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:

Ознакомить студентов с задачами и целями эмбриологической науки.

Дать краткую справку о развитии эмбриологии как науки.

Дать подробную характеристику периода оплодотворения.

Ознакомить с биологическими параметрами периода дробления.

Разобрать гистофизиологию процесса имплантации.

Подробно разобрать особенности развития зародыша на стадии ранней гаструляции.

Эмбриология – это наука о внутриутробном развитии зародыша. Различают общую или сравнительную эмбриологию, которая изучает общие закономерности эмбрионального развития различных представителей живого мира, и клиническую или частную эмбриологию, которая занимается изучением внутриутробного развития человека, влияния экзогенных и эндогенных неблагоприятных факторов на процессы эмбриогенеза. Сегодня перед эмбриологами ставится новая задача: разработать методы и пути профилактики и коррекции нарушений внутриутробного развития человека.

Актуальность эмбриологической науки обусловлена, прежде всего, тем, что в последние годы отмечается существенное снижение рождаемости, увеличение числа новорожденных с признаками физиологической незрелости, мертворожденных и детей с пороками развития.

Тайна зарождения жизни всегда интересовала человека. Недостаток знаний и отсутствие вспомогательной аппаратуры порождало, подчас, сказочные и антинаучные представления о тайнах зачатия. Так, Великий индийский мудрец Сушрут считал, что человеческая жизнь зарождается в результате слияния крови матери и семени отца. На этих же позициях находился великий древнегреческий врач – отец медицины Гиппократ, который также говорил, что жизнь зарождается в результате слияния крови матери и семени плода. При этом, он считал, что из семени отца развиваются все основные внутренние органы, а из крови матери – только мышцы.

Если ранние стадии развития зародыша человека и животных длительное время являлись тайной, то поздние стадии развития живых организмов были известны несколько подробнее и точнее. Так, уже в древнем Египте жрецы знали, какие условия необходимо обеспечить куриному яйцу, чтобы из него вылупился цыпленок. На основе этих знаний египетские жрецы смогли построить первые в мире инкубаторы. Древнееврейские врачи уже различали несколько стадий в развитии зародыша человека. Им удалось дать довольно точное описание положения младенца в утробе матери: «Он (плод) подобен свернутому свитку со сложенными руками, плотно прижатыми друг к другу, с локтями, прикасающимися к бокам, с пятками против крестца и с головой между коленями. Его рот закрыт, его пупок открыт. Он ест пищу своей матери и пьет питье своей матери, но не испражняется из страха погубить свою мать».

В 1677 году великий Ливенгук создает первый в мире микроскоп, что явилось мощным стимулом для развития всей биологической науки. Уже через несколько месяцев после создания микроскопа ученик Ливенгука студент 2 курса медицинского университета по имени Гам открывает в сперме мужскую половую клетку – сперматозоид. Однако, только через 150 лет в 1826 году академик Петербургской академии наук открыл сначала у собаки, а затем и у человека женскую половую клетку- яйцеклетку. Еще через 20 лет профессор Московского университета Варнек научно обосновал, что живой организм зарождается в результате слияния мужской и женской половых клеток. С этого времени начинается бурное развитие эмбриологической науки.

В развитие эмбриологии как науки внесли большой вклад наши отечественные ученые: профессора Хватов, Субботин М.Я., Кнорре и другие.

При изучении особенностей внутриутробного развития различных млекопитающих эмбриологи установили важную особенность: отдельные стадии антенатального развития у высших животных в какой-то степени повторяли историю эволюционного развития животного мира (зародыш повторял формы существ близких к тем, которые жили миллионы лет назад). Таким образом был сформулирован главный закон эмбриологии: онтогенез есть краткое повторение филогенеза. На сегодняшний день установлено, что в процессе эмбрионального развития человека также сохраняются общие закономерности развития и стадии, характерные для позвоночных животных. Вместе с тем в эмбриогенезе человека появляются некоторые новые особенности.

Развитие эмбриологии, как и и других биологических наук, проходило на фоне борьбы различных идеологических учений. Наиболее ожесточенная борьба развернулась между преформистами и эпигенетиками. Сторонники преформизма – преформаторы считали, что зарождение жизни связано, в основном с мужскими половыми клетками. Наиболее крайние преформаторы считали, что в головке сперматозоида находится маленький человечек в миниатюре, а в сперматозоиде этого человечка сидит другой человечек и так ровно столько, сколько уготовано Всевышним до конца света. При этом, преформаторы считали, что при попадании сперматозоида в утробу матери происходит механическое увеличение этого человечка до соответствующих размеров и рождение ребенка. Таким образом, преформаторы не дооценивали роль женского организма. Сторонники эпигенеза – эпигенетики, напротив, считали, что в процессе эмбрионального развития происходит постепенное и последовательное новообразование органов и частей зародыша из беструктурной субстанции оплодотворенного яйца. Именно поэтому на их знаменах были начертаны слова « Ex ovo omnia» (Все живое из яйца).

Весь внутриутробный период развития человека продолжается в среднем 280 дней или 10 лунных месяцев. Он включает в себя 3 периода: начальный, эмбриональный и фетальный. Начальный период длится всего 1 неделю с 1-го по 7-ой день включительно. Эмбриональный период продолжается с 8 дня по 8-ую неделю и на этой стадии зародыш называется эмбрионом. Фетальный (плодовый ) период длится с 9-ой недели до рождения ребенка.

При половом акте в область заднего свода влагалища женщины поступает 3-5 мл. семенной жидкости, содержащей 200-500 млн. сперматозоидов. Семенная жидкость поступает преимущественно в область заднего свода влагалища, куда обращена шейка матки, что благоприятствует более быстрому переходу мужских половых клеток из неблагоприятной среды влагалища в более благоприятную среду полости матки. Семенная жидкость представляет собой вещество, в образовании которого участвуют все органы репродукции мужского организма: семенник, придаток семенника, семявыносящие пути, предстательная железа и семенные пузырьки. В состав семенной жидкости входит значительное количество свободных аминов и белков, которые вскоре после семяизвержения под влиянием протеолитических ферментов расщепляются до аминокислот. Углеводы в семенной жидкости находятся либо в свободном состоянии, либо в связанном с белками. Среди свободных углеводов наибольшее значение имеет фруктоза, основным источником которой является железистый эпителий семенных пузырьков. Кроме того, в состав семенной жидкости входят жиры: фосфолипиды, холестерин и жирные кислоты (простагландины). В последние годы установлено, что снижение концентрации простагландинов в семенной жидкости снижает ее оплодотворяющую способность. В семенной жидкости имеется небольшое количество тестостерона, концентрация которого у плодовитых мужчин существенно превышает таковое у бесплодных. Наиболее благоприятным для зачатия является день овуляции. В день овуляции в женском организме имеет место пик эстрогенов, под влиянием которых происходит повышение эластичности стенки влагалища и стенки матки. Кроме того, эстрогены обусловливают разжижение слизистой пробки, которая закрывает канал шейки матки, за счет снижения ее вязкости. При оргазме во время полового акта происходит сокращение стенки матки, во время чего зев матки приоткрывается, что приводит к выдавливанию слизистой пробки в полость влагалища, где она облепливается многочисленными сперматозоидами. После этого происходит расслабление миометрия и слизистая пробка втягивается в полость матки, увлекая за собой сперматозоиды. Благодаря этому механизму, уже через 30 минут основная масса сперматозоидов покидает кислую среду влагалища и оказывается в более благоприятной слабо щелочной среде полости матки. Таким образом шеечный канал обладает оптимальной способностью для проникновения в нее семенной жидкости с последующим выделением в полость матки подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов. В то же время неподвижные и малоподвижные мужские половые клетки и те, против которых существуют антитела в шеечной слизи, задерживаются и подвергаются фагоцитированию макрофагами полости влагалища. Часть сперматозоидов сохраняется во влагалище в течение 2,5 часов. Попав в полость матки, мужские половые клетки начинают передвигаться на встречу яйцеклетке, которая находится в проксимальном отделе маточной трубы. Процесс продвижения сперматозоидов носит сложный характер, включающий в себя ряд факторов. Продвижению сперматозоидов способствует, прежде всего, тот факт, что мужские половые клетки являются подвижными клетками. Благодаря жгутикообразному строению их хвостика, сперматозоиды могут совершать поступательные движения со скоростью 2-4 мм. в минуту. Кроме того, сближению половых клеток способствует явление положительного реотаксиса – способность сперматозоидов перемещаться против тока движения жидкости, циркулирующей в маточной трубе. Этому процессу способствуют спазматические сокращения мускулатуры матки при оргазме. Наконец, обращает на себя внимание, что основная масса сперматозоидов движется именно в ту маточную трубу, в которой находится яйцеклетка. В последние годы было установлено, что фолликулярные клетки вырабатывают особое вещество – фертилизин, которое является своеобразным хемотаксическим фактором, притягивающим к себе сперматозоиды. Благодаря всем этим факторам, уже через 30 минут первые сперматозоиды достигают маточной трубы, а основная масса мужских половых клеток доходит до маточной трубы только через 2 часа. Несмотря на это, немалая часть сперматозоидов погибает. Семенная жидкость, попадающая в полость влагалища, очень быстро изменяет естественную кислотность влагалища с рh 4,3 до рh 7,2 то есть действует в качестве буфера против кислотности. Однако, часть сперматозоидов погибает еще в кислой среде влагалища. Немалая часть половых клеток погибает в полости матки, подвергаясь атаке со стороны генитальных макрофагов.

Большая часть сперматозоидов оседает в маточных железах. Эти участки получили название сперматек. В сперматеках в естественных условиях сперматозоиды определенное время сохраняют жизнеспособность, в том числе свою оплодотворяющую способность. Так, у летучих мышей анабиоз сперматозоидов может длиться весь зимний период, у отдельных черепах до 4-х лет, а в половых путях некоторых змей сперматозоиды не теряют свою фертильность до 6 лет. У человека сперматозоиды сохраняют свою фертильность в матке и маточных трубах в течение 4-5 дней. Однако, оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом старше 2-х суток считается крайне неблагоприятным и может явиться причиной возникновения различных аномалий развития.

Миграции сперматозоидов способствуют также иммуносупрессивные свойства семенной плазмы и поверхностные антигены, общие у сперматозоидов с антигенами маточного секрета. Напротив, местные противосперматозоидные антитела подавляют транспорт мужских половых клеток.

Подойдя к яйцеклетке многочисленные сперматозоиды окружают ее со всех сторон. Начинается первый период эмбрионального развития человека – период оплодотворения.

Период оплодотворения заключается в слиянии мужской и женской половых клеток, в результате чего возникает одноклеточный зародыш – зигота с диплоидным набором хромосом. Оплодотворение включает в себя два этапа: осеменение и собственно оплодотворение. Осеменение представляет процесс, обеспечивающий контакт мужских половых клеток и яйцеклетки и последующее проникновение одного сперматозоида в яйцеклетку. Непременным условием полноценного осеменения является присутствие достаточно большого количества сперматозоидов. В клинике внутренних болезней часто встречаются состояния мужского бесплодия. Так, по данным многих ученых, около 50% мужчин являются виновниками бесплодности брака. Очень часто это состояние обусловлено нарушением числа сперматозоидов как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Так, общепризнанно, что для полноценного оплодотворения женской половой клетки необходимо участие большого количества сперматозоидов. Предельно допустимой величиной количества мужских половых клеток в одной порции эякулята является 150 млн. полноценных сперматозоидов. Однако установлено, что нарушение процесса оплодотворения важно не только при олигоспермии (незначительном содержании сперматозоидов), но и при полиспермии (увеличении числа мужских половых клеток), которая встречается значительно реже, чем олигоспермия. Так, в литературе описан случай, когда только в 1 миллитре спермы мужчины содержалось почти 2 миллиарда сперматозоидов. Такое огромное количество сперматозоидов приводит к подавлению их подвижности, что связано, прежде всего, с быстрой утилизацией энергетических источников семенной жидкости. При полиспермии наблюдаются случаи проникновения нескольких сперматозоидов в яйцеклетку.

В процессе осеменения сперматозоиды проходят стадии капацитации и акросомальной реакции. Капацитация сперматозоидов продолжается в течение 2-6 часов и заключается, прежде всего, в активации половых клеток. Считают, что процесс капацитации предполагает различные, в том числе морфологические (изменение структуры плазмолеммы, что обусловливает увеличение ее проницаемости), функциональные (увеличение двигательной активности и, возможно, сокрашение срока жизни) и биологические (усиление метаболической активности) изменения. Капацитация является обязательным предварительным этапом оплодотворения. Предполагают, что капацитация индуцируется секретом железистых клеток маточных труб либо клеток лучистого венца. Вслед за капацитацией начинается акросомальная реакция, в результате которой сначала происходит слияние наружной акросомальной и плазматической мембран мужских половых клеток. В местах слияния образуются многочисленные небольшие отверстия, через которые начинают выходить в окружающую среду акросомальные литические ферменты, в том числе гиалуронидаза, трипсин и акрозин. Под влиянием гиалуронидазы происходит деполимеризация гликозаминогликанов, расположенных между фолликулярными клетками, что, в конечном итоге, способствует разрушению фолликулярной оболочки, окружающей яйцеклетку. Акросомальная реакция индуцируется рядом факторов, в том числе фертилизином.

Благодаря акросомальной реакции, разрушаются фолликулярная и лучистая оболочки и сперматозоиды вплотную подходят к блестящей оболочке. Начинается вторая стадия оплодотворения – собственно оплодотворение. При этом сперматозоиды начинают совершать синхронные движения хвостиками, в результате чего яйцеклетка начинает вращаться во круг своей оси. Вращение яйцеклетки продолжается в течение 24 часов. В области контакта доминантного (оплодотворяющего) сперматозоида с поверхностью яйцеклетки цитоплазма последней выпячивается, образуя воспринимающий бугорок. Доминантный сперматозоид проходит через блестящую оболочку яйцеклетки с помощью акросомального трипсиноподобного фермента – акрозина, отбрасывая при этом хвостовую часть.Таким образом, при оплодотворении имеет место как ядерный, так и цитоплазматический вклад в развитие зародыша с отцовской стороны. Через оболочки яйцеклетки проходят только сперматозоиды, прошедшие стадии капацитации и акросомальной реакции. Оставшиеся за бортом яйцеклетки многочисленные сперматозоиды под влиянием фертилизина подвергаются агглютинации и гибели.

После проникновения мужской половой клетки в яйцеклетку, находящуюся на стадии овоцита 2 порядка, наступает второе деление, в результате чего образуется зрелая яйцеклетка и одно редукционное тельце, которое некоторое время располагается в пространстве между блестящей оболочкой и поверхностью женской половой клетки. Оплодотворяющий сперматозоид совершает поворот на 180 и начинает двигаться на встречу ядру яйцеклетки. В это время ядра половых клеток набухают, в них постепенно вырабатываются структуры, сходные с таковыми интерфазного ядра, в них начинаются процессы репликации ДНК. На этой стадии ядра половых клеток называются пронуклеусами. Затем пронуклеусы сближаются, их ядерные оболочки исчезают и происходит смешение материнских и отцовских хромосом, в результате чего образуется качественно новый одноклеточный организм с диплоидным набором хромосом – зигота, после чего наступает обычная профаза и метафаза митоза. Иногда образование хромосом происходит в каждом пронуклеусе отдельно, а затем они сливаются в метафазную звезду. Слияние ядер половых клеток служит сигналом к репликации ДНК в клетке и передаче информации о новообразованной диплоидной хромосоме на информационную РНК. Установлено, что в зиготе существенно возрастает активность протеолитических ферментов, происходит резкое увеличение потребления кислорода и усиление теплопродукции, увеличивается потребление фосфора, гликогена и синтез белка.

Через 1-3 минуты после проникновения сперматозоида в яйцеклетку на ее поверхности образуется оболочка оплодотворения, препятствующая проникновению других сперматозоидов. При этом первоначально происходит набухание кортикальных гранул, которые быстро перемещаются к внутренней поверхности плазматической мембраны, сливаются с ней и выбрасывают свое содержимое (электронноплотное вещество) на поверхность клетки, что приводит к существенному уплотнению блестящей оболочки, которая становится непроницаемой для других сперматозоидов.

До образования оболочки оплодотворения основным барьером, препятствующим проникновению сперматозоидов, являются изменения мембранного потенциала цитоплазмы женской половой клетки, возникающие в результате небольшого притока ионов натрия в яйцеклетку в течение 2-3 секунд в силу увеличения проницаемости клеточной оболочки. Для человека характерна моноспермия. Однако при оплодотворении стареющей яйцеклетки в нее могут проникать избыточные сперматозоиды, но и в этом случае в непосредственном оплодотворении участвует ядро только одного сперматозоида.

Иногда яйцеклетка при овуляции не выбрасывается из фолликулярной полости, а остается в ней. В этих случаях оплодотворение может произойти непосредственно в полости Граафова пузырька, результатом чего является яичниковая беременность. В ряде случаев оплодотворению подвергается яйцеклетка, задержавшаяся в брюшной полости (брюшная беременность). Наконец, нередко встречаются случаи, когда оплодотворенная яйцеклетка остается в маточной трубе в силу нарушения ее проводимости (трубная беременность).

Время между овуляцией и фертилизацией у женщин находится в пределах 12- 24 часов. Пол будущего ребенка определяется комбинацией половых хромосом в зиготе. Если яйцеклетка оплодотворена сперматозхоидом с половой хромосомой Х, то в образующемся диплоидном наборе хромосом содержится две Х половые хромосомы, что характерно для женского организма. При оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом с половой хромосомой У в зиготе образуется комбинация половых хромосом ХУ, что характерно для мужского организма.

В настоящее время разрабатываются и начинают широко применяться методы искусственного оплодотворения как инкорпоральное, так и экстракорпоральное.

Период дробления следует за оплодотворением. Образовавшийся в результате оплодотворения одноклеточный зародыш в течение суток находится в маточной трубе во взвешенном состоянии. После чего начинается период дробления. Дробление зародыша человека, как и у всех плацентарных млекопитающих, носит характер полного и ассинхронного и характеризуется резкой неправильностью чередования борозд дробления. Первоначально дробление происходит в меридиональной плоскости, в результате чего образуется два бластомера: один более крупный и темный, а другой – более мелкий и светлый. Затем образуется экваториальная борозда, в результате чего светлый бластомер делится, что приводит к образованию 3-х клеточного зародыша. После чего происходит чередование широтных (экваториальных) и меридиональных борозд, что обусловливает образование многоклеточного зародыша. Неодновременное по времени деление обусловливает образование нечетного числа бластомеров. Несмотря на увеличение числа клеток, зародыш практически не увеличивается в размерах, так как образующиеся клетки не расходятся, а плотно прилежат друг к другу. Первоначально дробление протекает очень медленно, в среднем по одному делению в сутки, в силу чего к концу 3-х суток зародыш состоит из 8-9 бластомеров. В последующие дни дробление протекает с большей скоростью и, в конечном итоге, приводит к образованию многоклеточного организма, состоящего из 107 бластомеров. В отличие от деления дробление протекает с рядом особенностей. Так, при дроблении интерфаза резко укорочена и представляет собой период, в котором протекает репликация ДНК, а также транскрипция (синтез) только РНК. В результате такого деления образуются клетки, которые не растут, а с каждым очередным делением размеры их уменьшаются вдвое, чем материнские.

Таким образом, биологическая сущность дробления заключается в том, что с помощью этого процесса происходит переход к многоклеточной форме организации зародыша. Вместе с тем происходит увеличение общего содержания и синтеза ДНК, некоторых РНК, общей суммарной поверхности клеток зародыша и ядерно-цитоплазменного отношения.

По мере деления свелые бластомеры начинают обрастать медленно делящиеся крупные темные бластомеры, в результате образуется зародыш округлой формы, который с поверхности окружен мелкими светлыми клетками, в совокупности образующими первый внезародышевый орган – трофобласт. Темные крупные клетки, лежащие в центре зародышевого пузырька, в совокупности образуют эмбриобласт, за счет которого развиваются все остальные внезародышевые органы и тело зародыша.

На этой стадии зародыш человека ни чем не отличается от зародышей других млекопитающих. В процессе дробления в зародышевом пузырьке постепенно формируется полость, заполняющаяся жидкостью, под влиянием которой эмбриобласт оттесняется к одному из участков внутренней поверхности трофобласта. Зародыш на этой стадии называется бластоцистой или бластодермическим пузырьком. Дробление продолжается 5-6 дней. В процессе дробления зародыш постепенно продвигается в сторону полости матки, вследствие тока жидкости, перистальтического сокращения мускулатуры, мерцания ресничек эпителия маточной трубы. Питание зародыша в период дробления происходит за счет секрета железистых эпителиальных клеток маточной трубы. На 6-ой день бластодермический пузырек проходит через расслабленный истмикальный сфинктер и попадает в полость матки, где в течение одних суток находится во взвешенном (свободном) состоянии в маточной жидкости. Затем зародыш своей клейкой поверхностью прикрепляется к одному из участков (чаше в области дна) слизистой оболочки матки.

Рядом исследователей установлено, что активное деление зиготы индуцируется, прежде всего, специфическими физико-химическими условиями трубной среды: оптимальное осмотическое давление, определенная концентрация кислорода, аминокислот, витаминов, высокие концентрации ионов калия и обязательное присутствие человеческой сыворотки, которая строго необходима для преодоления стадии 8 бластомеров. После прикрепления к слизистой оболочке матки зародыш начинает погружаться в нее, то есть имплантироваться.

Имплантация представляет собой процесс погружения зародыш на стадии бластодермического пузырька в толщу слизистой оболочки матки. Имплантация предполагает комплексное взаимодействие бластодермического пузырька и слизистой оболочки матки. С физиологической точки зрения имплантация осуществляется в период секреторной фазы полового цикла, которая обеспечивает наиболее благоприятные условия.

Слизистая оболочка в это время утолщается, становится отечной, Маточные железы разрастаются, приобретают извилистый характер, их просвет расширяется и заполняется слизистым секретом. Увеличивается содержание видоизмененных соединительнотканных клеток, содержащих большое количество гликогена, гликопртеинов, гликозаминогликанов, микроэлементов, необходимых для питания зародыша. Сосуды эндометрия разрастаются и гипертрофируются, увеличивается число нервных элементов.

studfile.net

3. Понятие оплодотворения. Характеристика оплодотворения у человека, необходимые условия. Понятие зигота.

Оплодотворение и образование зиготы

Оплодотворение — слияние мужской и женской половых клеток, в результате чего восстанавливается диплоидный набор хромосом, характерный для данного вида животных, и возникает качественно новая клетка — зигота (оплодотворенная яйцеклетка, или одноклеточный зародыш).

У человека объем эякулята — извергнутой спермы — в норме составляет около 3 мл. Для обеспечения оплодотворения общее количество сперматозоидов в сперме должно быть не менее 150 млн, а концентрация их в I мл — 20—200 млн., хотя в яйцеклетку проникает только один из них, а остальные подготавливают условия для оплодотворения. В половых путях женщины после копуляции их число уменьшается по направлению от влагалища к дистальному концу маточной трубы.

В процессе оплодотворения различают три фазы: 1) дистантное взаимодействие и сближение гамет; 2) контактное взаимодействие и активизация яйцеклетки; 3) вхождение сперматозоида в яйцо и последующее слияние — сингамия

События, предшествующие оплодотворению

Для того чтобы произошло оплодотворение, сперматозоид должен последовательно преодолеть три барьера: лучистый венец состоящий из нескольких слоев фолликулярных клеток, прозрачную оболочку и, наконец, плазматическую мембрану яйцеклетки, при слиянии которой с плазмолеммой сперматозоида и начинается собственно оплодотворение. Сперматозоид легко проникает через лучистый венец между рыхло расположенными фолликулярными клетками и достигает прозрачной болочки. Прозрачная оболочка— существенный барьер на пути сперматозоида. При взаимодействии сперматозоида с прозрачной оболочкой последовательно происходят, следующие события: связывание сперматозоида с его рецептором -> акросомная реакция -> расщепление компонентов зона пелюцида ферментами акросомы -> проникновение сперматозоида через образовавшийся в оболочке канал к плазматической мембране яйцеклетки. Взаимодействие сперматозоида с прозрачной оболочкой происходит в два этапа. Сначала сперматозоид слабо прикрепляется к прозрачной оболочке. На этом этапе взаимодействие не видоспецифично, сперматозоиды легко отделяются осторожным смыванием. На втором этапе сперматозоиды прочно связываются со своими рецепторами. Это взаимодействие видоспецифично (видовую специфичность беспечивает также акрозин, освобождающийся в ходе акросомной реакции).

Способность к оплодотворению. Для успешного оплодотворения яйцеклетка должна встретиться со сперматозоидом в течение одних суток. Максимальный срок жизнеспособности сперматозоида в женских половых путях 2 суток жизнеспособность овулировавшей яйцеклетки примерно вдвое больше. Из практических соображений время, в течение которого овулировавшая яйцевая клетка может быть оплодотворена, оценивают в 5 суток.

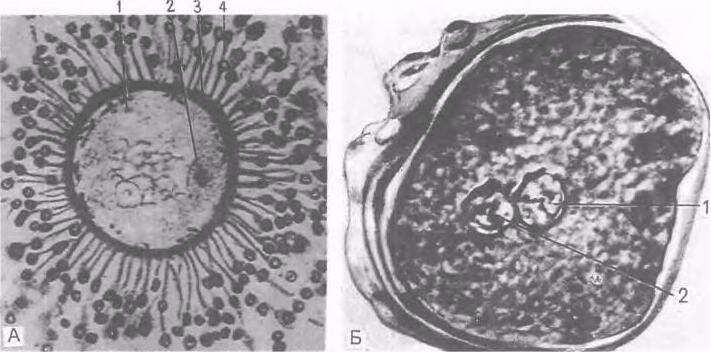

После сближения женского и мужского пронуклеусов, которое продолжается у млекопитающих около 12 ч, образуется зигота — одноклеточный зародыш. Уже на стадии зиготы выявляются презумптивные зоны (лат. presumptio — вероятность, предположение) как источники развития соответствующих участков бластулы, из которых в дальнейшем формируются зародышевые листки.

Рис. Зигота человека в стадии сближения мужского и женского ядер (пронуклеусов): (по Б.П.Хватову).

1 — женское ядро; 2 — мужское ядро.

studfile.net

Процесс зачатия и оплодотворения человека: подробно о первых днях

Всем нам рассказывали об этом на уроках биологии, да вот только я лично не помнила ничего, когда собралась беременеть. А пока готовила эту статью, открыла для себя такие потрясающие факты, о которых, видимо, в дни моей школьной юности, еще не было известно науке! Полагаю, у вас такаяже история… Ну что ж, давайте обновим наши знания вместе, ведь этой информацией должна владеть каждая женщина в детородном возрасте!

Для многих процесс зачатия это прежде всего половой акт. А, между прочим, пока женщина еще ничего не подозревает, в ее организме творится обыкновенное чудо – зарождение новой жизни. Это чудо имеет очень сложную механику, в которой человечество еще не до конца разобралось, и не факт, что до конца разберется когда-нибудь. Мы же с вами поговорим о том, что доподлинно известно на сегодняшний день.

Путь яйцеклетки

Когда в яичнике женщины созревает яйцеклетка, она выходит из яичника в фалопиевую трубу. Так происходит овуляция, как правило, в середине менструального цикла (кстати, цикл считается от начала месячных до начала следующих месячных).

Вышедшая яйцеклетка живет всего 24 часа, за это время либо происходит оплодотворение, либо нет.

Параллельно в матке разрастается слой эпителия, своеобразная подушка для будущей оплодотворенной яйцеклетки. Если оплодотворения не происходит, эпителий выходит из организма женщины вместе с яйцеклеткой – это и есть месячные.

Надо сказать, что женщина наделена определенным количеством яйцеклеток еще с рождения. Овуляция происходит только раз в месяц, а с возрастом, даже не каждый месяц. Так что организм будущей матери готовится к беременности тщательно.

Путь сперматозоида

После эякуляции, навстречу яйцеклетке направляются сотни миллионов сперматозоидов. У них на пути стоят четыре препятствия:

- Для защиты половых органов, шейка матки закупорена слизистой пробкой, хотя во время овуляции эта пробка разжижается, часть сперматозоидов не могут проникнуть внутрь.

- Еще часть сперматозоидов, прошедших через пробку, погибает из-за кислотности влагалища.

- Следующим этапом служит иммунная система, которая мужские клетки воспринимает как чужеродные, и часть поглощаются белыми кровяными клетками.

- Последнее испытание – реснички фаллопиевой трубы, движущиеся в противоположном направлении, потому как их задача — транспортировка яйцеклетки к матке.

В итоге до яйцеклетки добираются только десятки сперматозоидов.

После проникновения первого сперматозоида, мембранная оболочка яйцеклетки меняет свои свойства и делает невозможным проникновение других сперматозоидов.

Вот такой серьезный отбор.

Между прочим, продолжительность жизни сперматозоидов составляет 5-7 дней, а продолжительность жизни яйцеклетки – 24 часа. Так что не факт, что беременность наступит в результате полового акта в день овуляции. Возможно, это более ранние сперматозоиды.

Оплодотворение

У проникшего в яйцеклетку сперматозоида происходит дегенерация хвоста, туловище и головка растворяются, и ядро мужской клетки стремится к слиянию с ядром женской клетки.

Наступает оплодотворение – слияние ядер и хромосом мужской и женской клетки, продолжительность которого длится 24 часа. Уже сейчас набором хромосом установлено, какого пола будет ребенок, какой у него цвет волос, глаз и прочее.

Между прочим

Несколько детей могут получиться за раз по трем причинам:

- У женщины выделилась не одна яйцеклетка, а две

- Оплодотворенное яйцо делится на несколько

- ЭКО

Путь от зиготы к плодному яйцу по дням

Примерно на второй день после оплодотворения образуется зигота (от греч. zygotós — соединённый вместе). Эта клетка постепенно движется к матке по фаллопиевым трубам. Продвижению оплодотворенной клетки способствуют ворсинки в фаллопиевых трубах, которые колеблются одинаково волнообразными движениями.

Важно знать

Зигота по маточной трубе движется неравномерно: от нескольких часов до 2-3 суток. При слишком медленном продвижении или задержке в маточной трубе, оплодотворенное яйцо может начать имплантацию не достигнув матки – это внематочная беременность. Она небезопасна для жизни женщины и требует вмешательства врачей.

3 день – деление на 8-16 клеток, в это время есть возможность зарождения однояйцевых близнецов, т.к. каждый из бластомеров может дать начало отдельной жизни.

4 день – стадия морула (новолат. morula, от лат. morum — тутовая ягода) — завершение дробления зиготы.

5-7 день – бластоциста (от др. -греч. blaste — «зачаток» и др. -греч. kystis — пузырь), это уже многоклеточный зародыш. Состоит бластоцита из внешнего слоя – трофобласта, из которого впоследствии образуется плацента и внутренней клеточной массы, из которой разовьется плод.

Для наглядности предлагаю посмотреть на картинку.

Рассмотреть картинку в полном размере >

Бластоцит попадает в тело матки и 1-2 суток находится в подвешенном состоянии, не прикрепленный к матке. Тем временем плодное яйцо выделяет вещества, подавляющие иммунную систему матери, а желтое тело, из которого вышла яйцеклетка, вырабатывает прогестерон (на 5-7 день после овуляции).

Гормон прогестерон:

- готовит слизистую матки к имплантации плодного яйца,

- расслабляет матку для бОльших шансов имплантации,

- стимулирует выделение внутриматочной жидкости для питания плодного яйца, пока не произошла имплантация.

- ведет к образованию пиноподов – своеобразных щупальцев в слое эндометрия, благодаря которым матка будто сжимается и даже уменьшается в размерах, тем самым стенки матки приближаются к плавающему плодному яйцу.

7-10 день – происходит имплантация, бластоциста освобождается от защитного покрытия и прикрепляется к стенке матки, покрытой эпителием.

Процесс имплантации плодного яйца

Клетка ведет себя достаточно агрессивно при имплантации, она буквально прорывает эндометрий. Поэтому на данном этапе возможны небольшие кровотечения, являющиеся номой.

К тому же, на месте имплантации образуется очаг воспаления, который улучшает процесс имплантации и создает защитный барьер от организма женщины, т.к. иммунная система может распознать плодное яйцо как инородное тело и будет стремиться его уничтожить.

Процесс имплантации длится около двух дней.

На этапе оплодотворения яйцеклетки до этапа имплантации могут случаться критические моменты, в крайних случаях не дающие начало новой жизни. Это очень важно понимать. Фактически организм матери сбрасывает плодное яйцо, если оно заведомо повреждено и не приведет к рождению здорового ребенка. Если на этом этапе вмешаться гормональной терапией, то организм будет вынужден принять «бракованное» плодное яйцо, последствия чего могут быть очень печальными.

Получается, что с момента полового акта до наступления беременности проходит 2-3 недели.

Вот и наступила беременность. Женщина может еще ничего не подозревать, а у нее внутри целая Вселенная!

А что дальше?

- эндометрий утолщается,

- в шейке матки формируется слизистая пробка,

- развивается плацента,

- развивается эмбрион – будущий новый человек!

На этом все, друзья! Вы так подробно изучаете процесс зачатия, а значит очень ответственно относитесь к своей материнской роли. В этом мы похожи — я считаю, что сегодня материнству необходимо учиться! Если вы хотите получить надежную информацию о зачатии, беременности и родах, рекомендую присмотреться к курсам женского врача Ирины Жгаревой:

«Подготовка к беременности и родам»

«Естественное родительство: мифы и рифы»

dochki-materi-blog.ru

Раздел 1 Физиология беременности

Глава 5

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЛОДНОГО ЯЙЦА. КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ. ПЛАЦЕНТА

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЛОДНОГО ЯЙЦА

Оплодотворением называется процесс слияния мужской (сперматозоид, спермий) и женской (яйцеклетка) половых клеток, содержащих гаплоидный (одиночный) набор хромосом, в результате чего восстанавливается диплоидный набор хромосом и образуется качественно новая клетка — зигота, которая дает начало новому организму.

Оплодотворение яйцеклеток млекопитающих (в том числе человека) происходит в ампулярной части маточной трубы, куда доходит лишь небольшое количество сперматозоидов. Продолжительность времени, в течение которого овулировавшие яйцеклетки способны оплодотворяться, обычно не превышает 24 ч. Сперматозоиды утрачивают оплодотворяющую способность, находясь в женских половых путях примерно такое же время, поэтому для оплодотворения необходима встреча их в определенный и непродолжительный период времени.

Сперматозоиды, выделенные из канальцев яичка, где идет их формирование, практически неподвижны и не способны к оплодотворению. Оплодотворяющую способность они приобретают, находясь в течение нескольких дней в канальцах придатка яичка (эпидидимиса), перемещаясь пассивно от его каудальной части к краниальной. В это время сперматозоиды «созревают», приобретают способность к активным движениям.

Во время полового сношения эякулят попадает во влагалище женщины, под действием кислой среды которого часть сперматозоидов гибнет, а часть проникает через шеечный канал в просвет матки, где имеется щелочная среда, способствующая сохранению их подвижности. При контакте сперматозоидов с клетками маточной трубы и матки они подвергаются процессу, который называется капацитацией.

Под капацитацией в настоящее время понимают приобретение сперматозоидами способности к проникновению через оболочки в яйцеклетку.

Яйцеклетка после овуляции, кроме блестящей оболочки, окружена несколькими слоями клеток яйценосного бугорка (рис. 15). Для преодоления этого барьера у сперматозоида существует специальный органоид — акросома, представляющая собой мембранный пузырек, расположенный на вершине его головки (рис. 1б). Акросомная реакция индуцируется при контакте сперматозоида с клетками яйценосного бугорка. Морфологическим ее выражением является слияние акросомной и плазматической мембран сперматозоида. При этом высвобождается содержимое акросомы, в состав которого входят 10-12 различных ферментов, способствующих прохождению сперматозоидов через окружающие яйцеклетку оболочки. Пройдя через блестящую оболочку, сперматозоид попадает в перивителлиновое пространство, после чего происходит слияние гамет, занимающее несколько минут.

Для оплодотворения яйцеклетки человека требуется один сперматозоид. При проникновении в яйцеклетку «лишних» сперматозоидов нормальный ход развития нарушается, причем зародыш неминуемо погибает.

В норме после проникновения в яйцеклетку одного сперматозоида возникает «барьер», против проникновения других. Важнейшая роль в его формировании принадлежит кортикальной реакции, в ходе которой происходит выделение из яйцеклетки содержимого кортикальных гранул, которые ранее располагались под плазматической мембраной яйцеклетки. Содержимое кортикальных гранул присоединяется к материалу оболочки яйцеклетки, изменяя ее свойства, в результате чего она становится непроницаемой для других спермиев. К тому же происходит ее отделение от поверхности яйцеклетки и значительное увеличение перивителлинового пространства. Вероятно, изменяются и характеристики плазматической мембраны яйцеклетки. Дополнительным фактором, снижающим вероятность проникновения в яйцеклетку нескольких сперматозоидов, является небольшое их количество, проникающее в то место маточной трубы, где происходит оплодотворение.

После проникновения сперматозоида в яйцеклетку ее хромосомы, находящиеся в составе метафазы II мейоза, расходятся на две группы, одна из которых входит в состав полярного тельца, а вторая в дальнейшем образует женский пронуклеус. После завершения второго мейотического деления материнский набор хромосом преобразуется в ядро, носящее название женского пронукдеуса, а головка сперматозоида—в ядро, носящее название мужского пронуклеуса. При формировании мужского пронуклеуса происходит разрушение оболочки ядра сперматозоида, набухание и деконденсации хроматина, а затем образование вокруг него новой ядерной оболочки. В дальнейшем происходит объединение родительских наборов хромосом в систему единого клеточного ядра и вступление зиготы в дробление, в ходе которого она разделяется на бластомеры.

В ранних стадиях развития бластомеры полипотентны, и зародыши обладают высокой регулятивной способностью: каждый из первых двух или четырех бластомеров, если их изолировать, способен развиваться в полноценный зародыш. После третьего деления осуществляются процессы, предопределяющие пути дифференциации бластомеров. В результате последующих делений дробления формируется морула (рис. 17,а), представляющая собой шаровидное скопление бластомеров.

Для последующей стадии (бластоцисты) — характерно формирование полости, заполненной жидкостью, секретируемой бластомерами (рис. 17,6). При преобразовании морулы в бластоцисту происходит реорганизация бластомеров, и они подразделяются на две субпопуляции — наружную и внутреннюю. Внутренние клетки формируют внутреннюю клеточную массу (эмбриобласт), из которой впоследствии развивается зародышевый узелок, внезародышевая мезенхима, амнион и желточный мешок, а наружные — трофобласт, необходимый для имплантации (см. рис. 17).

В период дробления зародыш продвигается по маточной трубе к матке. Миграция продолжается 6-7 дней, после чего зародыш попадает в полость матки и внедряется в слизистую оболочку ее стенки. Этот процесс называют имплантацией. Перед началом имплантации происходит выход бластоцисты из блестящей оболочки, который связан как с механическими воздействиями пульсации самой бластоцисты, так и с тем, что матка вырабатывает ряд факторов, вызывающих лизис этой оболочки. После выхода из блестящей оболочки бластоциста ориентируется в крипте матки, что важно как для процесса имплантации, так и для дальнейшего развития зародыша.

В ходе имплантации происходит изменение физических и биохимических свойств поверхности трофэкгодермы и эпителия матки. Во время фазы адгезии исчезают микроворсинки клеток эндометрия, поверхности клеток трофэкгодермы и клеток эпителия матки тесно прилегают друг к другу.

К моменту имплантации слизистая оболочка матки находится в фазе секреции: эпителий желез начинает выделять секрет, содержащий гликоген и муцин, просвет желез расширяется, клетки стромы поверхностной части функционального слоя преобразуются в децидуальные клетки, имеющие большие размеры и содержащие крупное ядро. После прикрепления бластоцисты к стенке матки покровный эпителий слизистой оболочки матки под действием трофобласта разрушается, и зародыш постепенно погружается вглубь функционального слоя эндометрия. Процесс инкапсуляции зародыша заканчивается восстановлением слизистой оболочки над местом его внедрения. После имплантации функциональный слой слизистой оболочки утолщается, находящиеся в нем железы еще более наполняются секретом. Клетки стромы увеличиваются, количество гликогена в них возрастает. Эти клетки называют децидуальными клетками беременности.

В процессе имплантации происходит разрастание трофобласта и формирование из него хориона, дающего отростки (ворсинки) вглубь функционального слоя эндометрия матки, разрушающие поверхностную сеть капилляров эндометрия, что приводит к излитию крови и 1 образованию лакун. Тяжи трофобласта, разделяющие лакуны, носят название цервичных ворсинок. С их появлением бластоцисту называют плодным пузырем. В полости бластоцисты (плодного пузыря) разрастается внезародышевая мезенхима. Внезародышевая мезенхима, выстилающая трофобласт, образует вместе с ним хориальную пластину. Врастание соединительной ткани (мезодермы) в первичные ворсины ведет к превращению их во вторичные. Соединительнотканная основа таких ворсин является их стромой, а трофобласт — эпителиальным покровом. В ранние сроки беременности трофобластический эпителий представлен двумя слоями. Клетки внутреннего слоя состоят из шаровидных клеток Лангханса и называются цитотрофобластом. Клетки наружного слоя представляют собой синцитий, который не имеет клеточных элементов, представляя собой слой цитоплазмы с большим количеством ядер. В ранние сроки беременности синцитий образует цитоплазматические выросты, позже — почки, а в III триместре беременности — синпитиальные узлы (участки утолщения цитоплазмы со скоплением ядер). Имплантация завершается к 12-13-му дню беременности.

Одновременно с трофобластом развивается и эмбриобласт. Параллельно процессу имплантации из клеток эмбриобласта происходит формирование тробластического и энтобластического пузырьков, окруженных мезобластом. В дальнейшем из эктобластического пузырька образуется амниотическая жидкость и ее стенка — амниотическая оболочка (амнион). Энтобластический пузырек превращается в желточную полость. Из клеток эктобласта, мезобласта и энтобласта формируются 3 зародышевых листка (эктодерма, мезодерма и энтодерма), из которых образуются все ткани и органы плода. По мере увеличение амниотической полости, желточный пузырь подвергается атрофии. Из заднего конца первичной кишки зародыша образуете вырост — аллантоис, по которому в дальнейшем из тела зародыша к ворсинам хориона идут сосуды.

После завершения имплантации вокруг зародыша формируется децидуальная оболочка, которая представляет собой видоизмененный в связи беременностью функциональный слой слизистой оболочки матки. Децидуальную оболочку можно подразделить на следующие отделы (рис. 18), decidua basalis — участок между зародышем и миометрием, decidua capsularis — участок оболочки, покрывающий зародыш сверху, и decidua parietalis — вся остальная часть оболочки. В ходе дальнейшего развития из d. basalis формируется материнская часть плаценты.

Плацентация начинается с 3-й недели беременности. Она характеризуется развитием сосудистой сети ворсин с превращением вторичны (бессосудистых) ворсин в третичные. Сосудистая сеть формируется из местных зачатков (ангиобластов) и пупочных сосудов зародыша, растущих из аллантоиса. Крупные ветви пупочных сосудов (артерии и вены) проникают в хориальную пластину и в отходящие от нее ворсины. По мере ветвления ворсин диаметр сосудов уменьшается, и в концевых ворсинах они представлены лишь капиллярами. При соединении сети пупочных сосудов с местной сосудистой сетью устанавливается плодово-плацентарный кровоток. Синцитий ворсив омывается материнской кровью, которая изливается в межворсинчатое пространство при вскрытии спиральных артерий эндометрия (начало 6-й недели беременности). К концу 8-й недели беременности часть ворсинок, проникшая в decidua capsularis, прекращает свой рост и постепенно атрофируется. Другая их часть, проникшая в decidua basalis, образует плодную часть плаценты. С установлением плодово-плацентарного кровотока, к концу 13-й недели беременности, период плапентации заканчивается. К этому сроку, т.е. к концу I триместра, основные структуры плаценты сформированы. Такими структурными компонентами являются: хориальная пластина вместе с прилегающим к ней фибриноидом (полоса Лангханса), ворсинчатый хорион, межворсинчатое пространство и базальная пластина, состоящая из депидуальной материнской ткани, цитотрофобласта и зоны некроза, или полосы Нитабух.

studfile.net