Задание № | Часть 1 | Эталон |

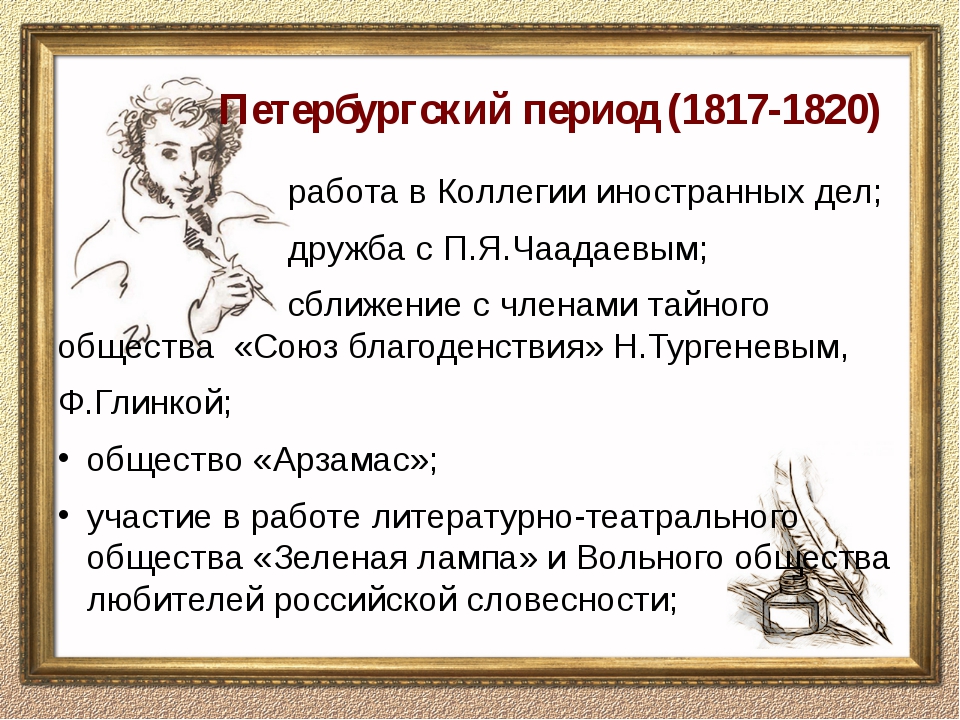

А 1 | Укажите, эпоху, которой принадлежит творчество А.С.Пушкина. 1) вторая половина ХVIII века 2) первая половина ХIХ века 3) вторая половина ХIХ века 4) конец ХIХ – начало ХХ века | |

А 2 | Какой этап творческого пути

А.

| |

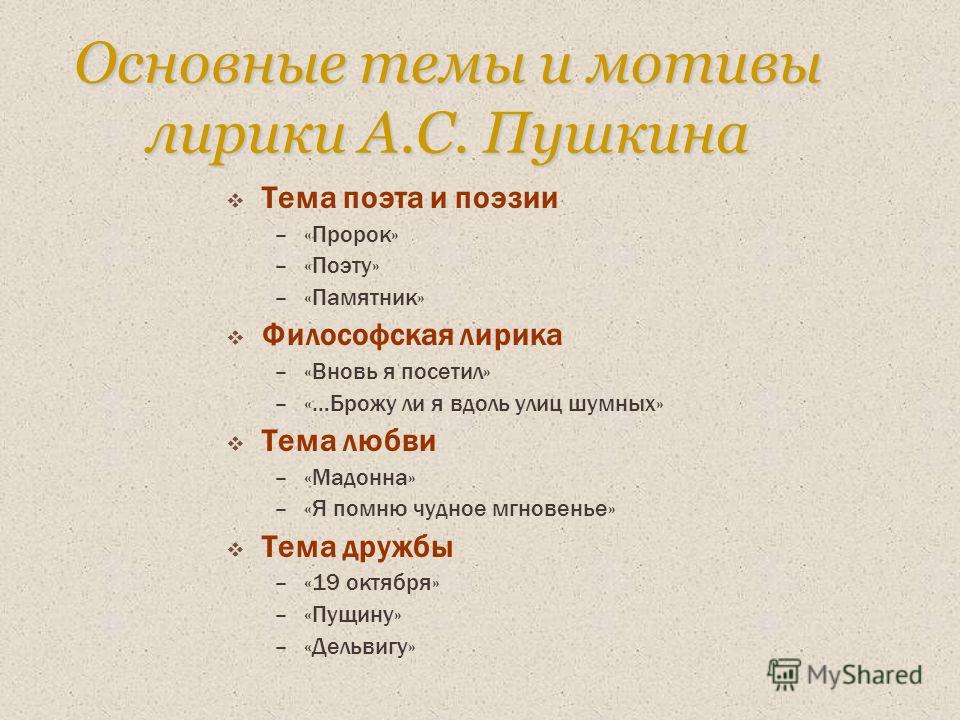

А 3 | В каком варианте ответа указаны стихотворения, принадлежащие А.С. Пушкину? А) «Анчар» В) « Вновь я посетил…» Б) «Мадонна» Г) «Выхожу один я на дорогу…» 1) А, Б 2) Б, В 3) А, Б, В 4) А, В, Г | |

А 4 | В каком стихотворении Пушкина символически выражена мысль об особой судьбе поэта? 1) «Арион» 3) «Элегия» 2) «Вольность» 4) «Погасло дневное светило» | |

А 5 | Укажите название поэмы Пушкина, в которой дана оценка личности и деятельности Петра I 1) «Пророк» 2) «Медный всадник» 3) «Свободы сеятель пустынный» 4) «Бахчисарайский фонтан» | |

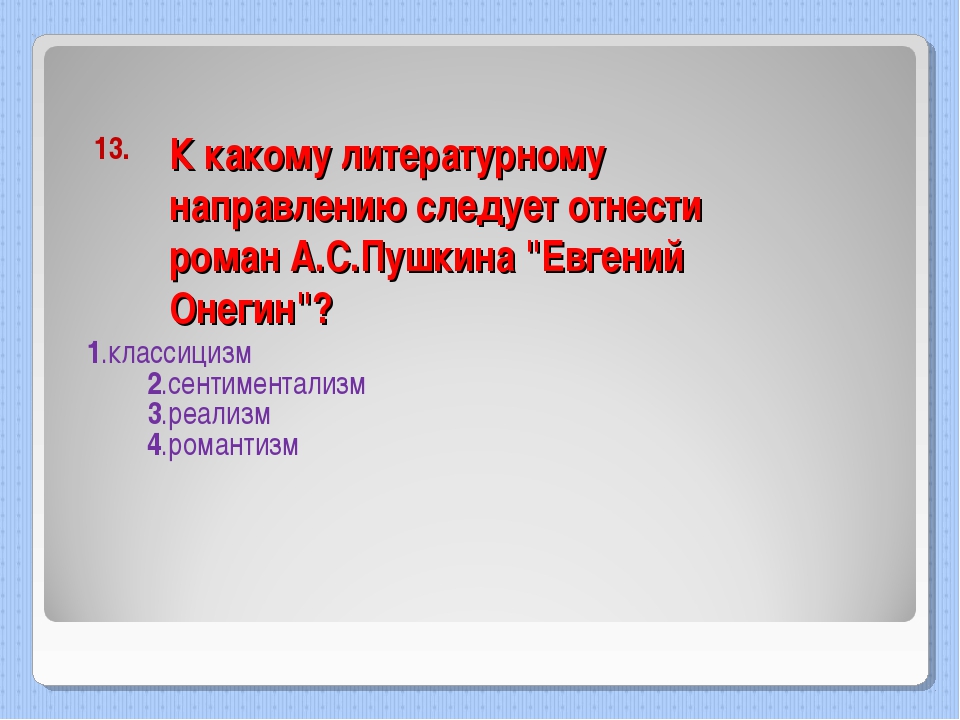

А 6 | Какой творческий метод позволил Пушкину изображать жизненные явления посредством типизации фактов действительности? 1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм | |

Прочитайте приведённый ниже

фрагмент поэтического текста и

выполните задания В1 — В6; С1. | ||

1 Безумных лет угасшее веселье 2 Мне тяжело, как смутное похмелье. 3 Но, как вино – печаль минувших дней 4 В моей душе чем старе, тем сильней. 5 Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 6 Грядущего волнуемое море. 7 Но не хочу, о други, умирать; 8 Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; 9 И ведаю, мне будут наслажденья 10 Меж горестей, забот и треволненья: 11 Порой опять гармонией упьюсь, 12 Над вымыслом слезами обольюсь, 13 И может быть – на мой закат печальный 14 Блеснёт любовь улыбкою прощальной. А. | ||

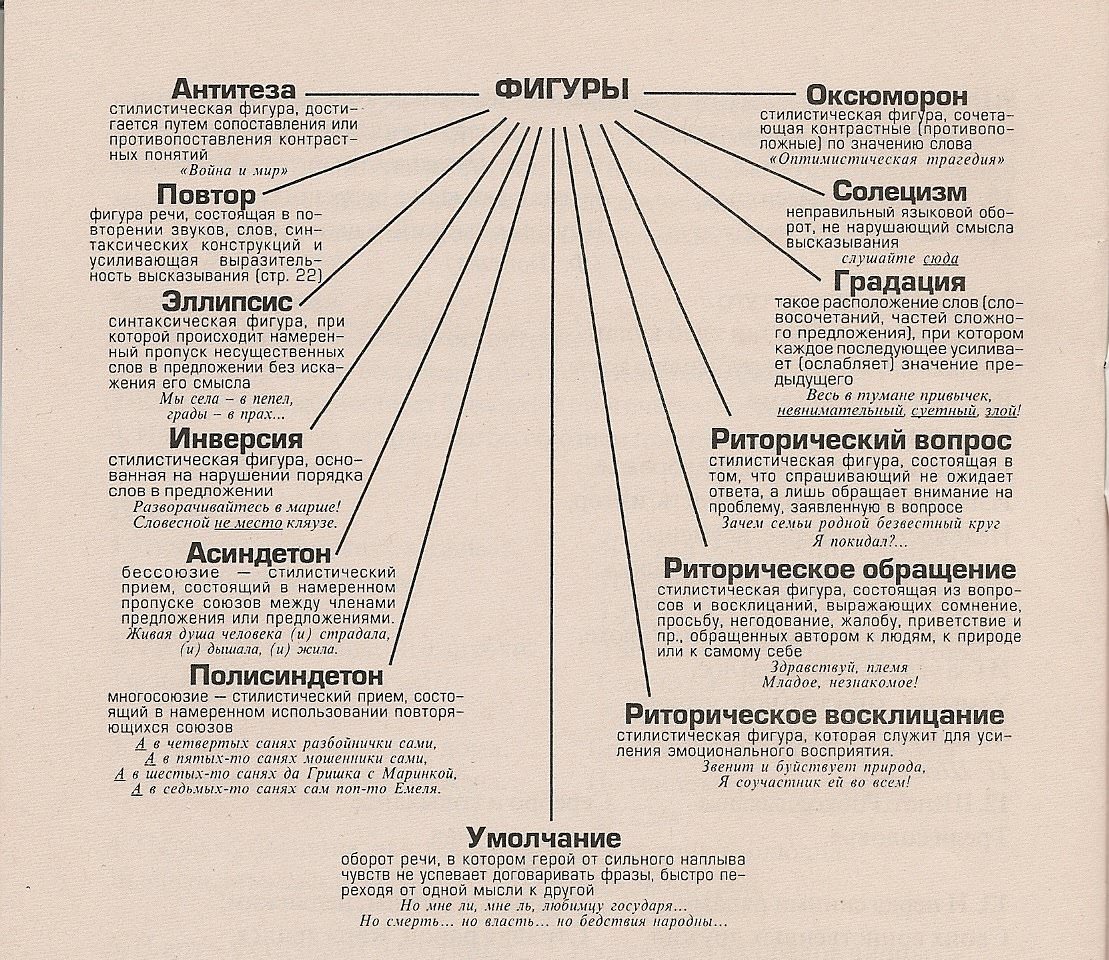

В 1 | Какой художественный приём, основанный на сопоставлении, использован в 1 – 4 строках стихотворения? | |

В 2 | Как называются художественные образные определения «угасшее» (веселье), «печальный» (закат), «прощальной» (улыбкою) и др., несущие экспрессивно-эмоциональную нагрузку в стихотворении А.С.Пушкина? | |

В 3 | Какие строки раскрывают содержание, которое вкладывает поэт в понятие «наслажденья». Запишите номера этих строк. | |

В 4 | Укажите термин, которым в литературоведении называют художественный приём противопоставления, в данном стихотворении выявляющего конфликт в душе лирического героя («  | |

В 5 | Какое чувство, упоминаемое в конце стихотворения, озаряло жизнь Пушкина, было той путеводной звездой, которая вела поэта на протяжении всего творческого пути? | |

В 6 | Выпишите из данного стихотворения строку, которая как нельзя лучше выражает суть всего пушкинского творчества. | |

С 1 | Дайте связный ответ на вопрос в объёме 5-8 предложений, опираясь на конкретный литературный материал.

2. | |

Часть 2 | ||

А 7 | Укажите место рождения и годы жизни Н.В.Гоголя. 1) Москва . 1809 – 1841 3) Киев. 1815 – 1860 4) Петербург. 1820 – 1862 | |

А 8 | Н.В.Гоголь вошёл в русскую литературу как писатель — 1) романтик 2) реалист 3) классицист 4) модернист | |

А 9 | Укажите название литературного

направления, связанного с критическим

отношением к изображаемой действительности,

основоположниками которого считаются

Н. 1) «новая школа» 2) «школа сатиры» 3) «натуральная школа» 4) «реалистическая школа» | |

А 10 | Герой какой повести Н.В.Гоголя пополнил галерею «маленьких людей» в русской литературе? 1) «Шинель» 2) « Миргород» 3) «Тарас Бульба» 4) «Ночь перед Рождеством» | |

А 11 | Главная мысль, которую хочет донести до читателя Гоголь: «маленький человек» 1) достоин уважения 2) достоин презрения 4) является продуктом бесчеловечного государства | |

А 12 | В каком варианте ответа указаны произведения, в которых предмет художественного изображения – Петербург? А) «Портрет» Б) «Страшная месть» В) «Нос» Г) «Записки сумасшедшего» 1) А, Б, В 2) А, В, Г 3) Б, В, Г 4) А, Б ,Г | |

Прочитайте приведённый ниже

фрагмент текста и выполните задания В7 – В12; С2. | ||

О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртуке, очень богат? – Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре её? Совсем нет, они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой… Вы думает, что эти дамы… но дамам

меньше всего верьте. Менее заглядывайте

в окна магазинов: безделушки, в них

выставленные, прекрасны, но пахнут

страшным количеством ассигнаций. Но

боже вас сохрани заглядывать дамам

под шляпки! Как ни развевайся вдали

плащ красавицы, я ни за что не пойду

за нею любопытствовать. Н.В.Гоголь | ||

В 7 | Как называется повесть, из которой взят отрывок? | |

В 8 | Напишите название цикла произведений, в который входит данная повесть. | |

В 9 | Сколько произведений входит в названный цикл? | |

В 10 | Какое лексическое средство использовано

в предложении 3 данного фрагмента

(«Всё обман…». | |

В 11 | Какое средство художественной выразительности использует автор, говоря о господине, гуляющем «в отлично сшитом сюртуке» («он весь состоит из своего сюртучка»)? | |

В 12 | Какое изобразительно-выразительное средство использовано в последнем предложении текста? | |

С 2 | Дайте развёрнутый ответ в объёме 5-8 предложений на один из предложенных вопросов.

|

Центральная библиотечная система ГО ЗАТО г. Фокино

Золотой век французской литературы

Годы конца XVIII и начала XIX века стали поистине «золотыми» для французской литературы. Эти столетия подарили миру таких гениев, как Антуан Франсуа Прево, Оноре де Бальзак, Виктор Гюго, Жорж Санд, Стендаль. Все они стали законодателями литературных мод, их произведения оказали огромное влияние на мировую художественную культуру (https://www.youtube.com/watch?v=fLdfoG_4ejk).Французская повесть XVIII века разнообразна по форме и по содержанию, в ней нашли воплощение все литературные направления эпохи — просветительский реализм и сентиментализм. В одноименный сборник вошли произведения великих писателей XVIII века — Монтескье, Вольтера, Руссо и Дидро, известных прозаиков, как Лесаж, Мариво, Прево и др.

Антуан Франсуа Прево д’Эксиль — всемирно известный французский писатель. Он прожил бурную и богатую событиями жизнь — был монахом, солдатом, искателем приключений. Современному читателю Прево известен как автор знаменитой повести «История кавалера де Грие и Манон Леско».

Он прожил бурную и богатую событиями жизнь — был монахом, солдатом, искателем приключений. Современному читателю Прево известен как автор знаменитой повести «История кавалера де Грие и Манон Леско».

Бенжамен Констан (1767-1830) вошел в историю как публицист, «взявший на себя политическое воспитание европейского континента» (Н.И. Тургенев). Роман Бенжамена Констана «Адольф» — одно из самых заметных явлений раннего французского романтизма. Этот французский роман произвел неизгладимое впечатление на современников в России — А.С. Пушкина и П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского и А.И. Тургенева.

Видной представительницей демократического направления в романтизме была Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804—1876), поднимавшая в своем творчестве жгучие социальные вопросы. Роман «Консуэло» — увлекательная история жизни молодой певицы (прототипом ее послужила знаменитая Полина Виардо), которой приходится преодолевать нелегкие испытания, даря людям свое искусство.

Фредерик Стендаль (псевдоним Анри Бейля, 1783-1842) – одна из самых значимых фигур в мировом литературоведении. Несмотря на то, что автор оставил очень мало произведений художественной прозы его считают одним из основоположников психологического романа. Самый известный роман писателя — «Красное и черное» читать актуально и в нынешнее время.

Несмотря на то, что автор оставил очень мало произведений художественной прозы его считают одним из основоположников психологического романа. Самый известный роман писателя — «Красное и черное» читать актуально и в нынешнее время.

Творчество Оноре де Бальзака (1799-1850) представляет собой высшую точку развития западноевропейского критического реализма. Бальзак поставил перед собой грандиозную задачу — нарисовать историю французского общества от первой Французской революции до середины XIX в. Как контраст знаменитой поэме Данте «Божественная комедия» Бальзак назвал свое произведение «Человеческой комедией».

Виктор Гюго (1802-1885) — французский писатель, поэт, прозаик и драматург, одна из главных фигур французского романтизма, член Французской академии. Мировую славу получили произведения В. Гюго «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери». Книги писателя оказали большое влияние на развитие культуры как Франции, так и всего мира в целом.

Приглашаем к чтению!

Зав. отделом обслуживания

отделом обслуживания

Городской библиотеки им. А.Д. Старцева

Сазандрашвили В.Г.

ГДЗ по литературе 9 класс Зинин часть 2 Итоговые вопросы

1. В чём главная отличительная черта древнерусской книжности, литературы XVIII и первой половины XIX века и что объединяет эти три литературные эпохи?

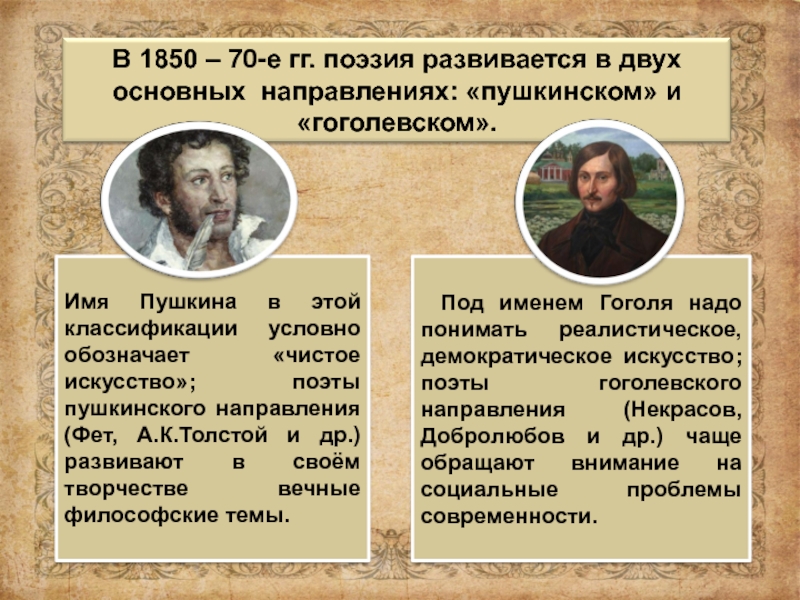

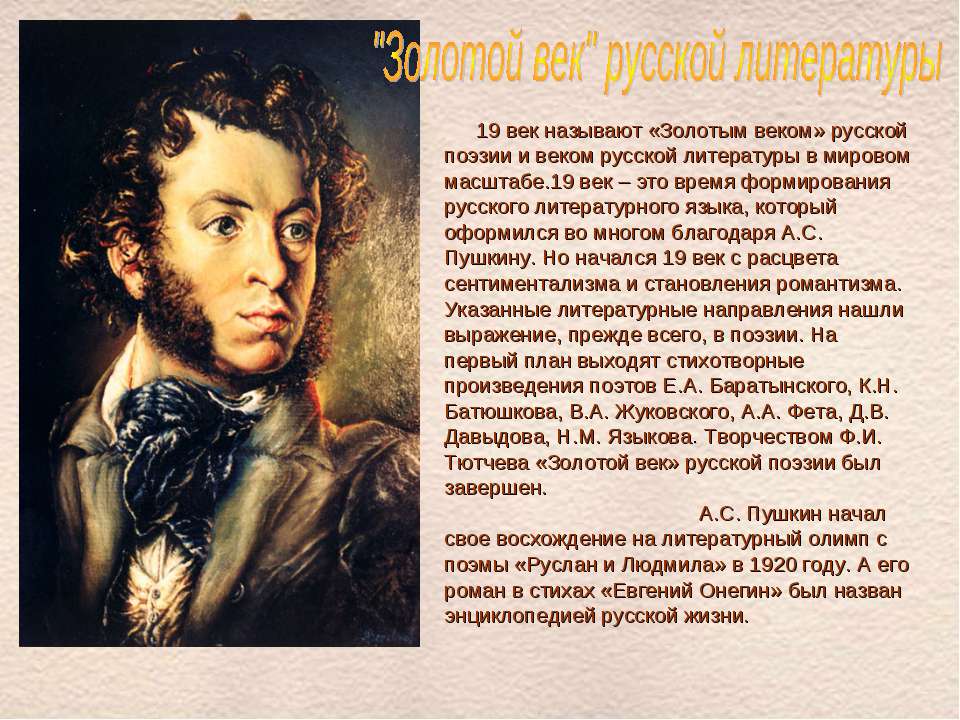

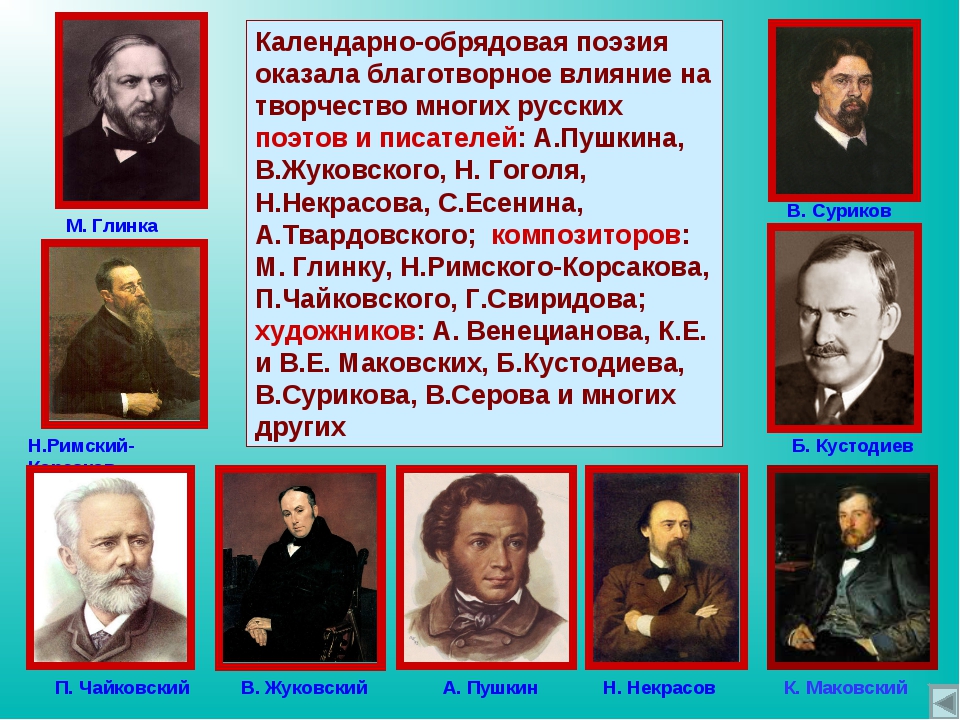

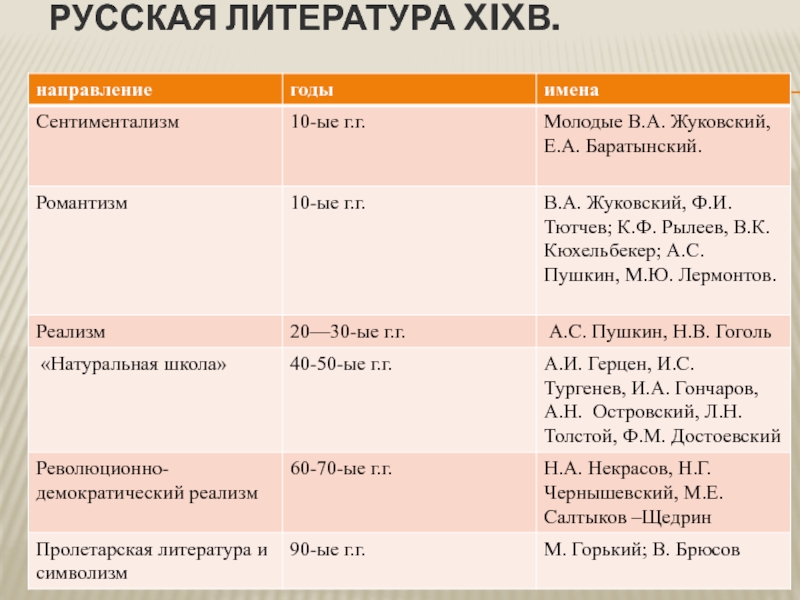

Первая половина 19 века — это переход от норма классицизма к романтизму. Ломоносовское разделение литературы на «высокую», «среднюю» и «низкую» сыграв свою положительную роль в становлении языка уже к началу 19 века начали тормозить развитие языка. Хотя бы тем, что богатый народный язык не очень приветствовался даже в «низкой» литературе. Романтизм привнес с новая литература Жуковского, Баратынского, Батюшкова, Давыдова, Языкова, Фета и других привнес богатый народный язык в русскую литературу. Творчество Тютчева завершило «золото2 век» русской литературы, подготовило переход от романтизма к реализму. Естественно главной фигурой, титаном «золотого века» был Александр Сергеевич Пушкин. Велик был Лермонтов Юрий Михайлович. Это их произведения подвели к середине 19 века русскую литературу эпохе реализма. Так каковы особенности?1. Переход от классицизма к сентиментализму и романтизму, закончившийся переходом к реализму. 2. Народный язык стал частью литературного языка и значительно обогатил его. Собственно, современный русский литературный язык детище тех писателей. 3. Золотой век дал такие высокие ориентиры, что следующие поколения неизбежно сравнивали свое мастерство слова с писателями этой эпохи. 4. Это время стало началом и развитием политизации литературы и писателей. Это тогда надо было сказать, что поэт в России больше чем поэт.5. Сатирическая литература в произведениях Гоголя и Пушкина достигла своего расцвета. 6. В произведениях Пушкина и Гоголя обозначены основные литературные типы, которые в дальнейшем разовьют другие.

Велик был Лермонтов Юрий Михайлович. Это их произведения подвели к середине 19 века русскую литературу эпохе реализма. Так каковы особенности?1. Переход от классицизма к сентиментализму и романтизму, закончившийся переходом к реализму. 2. Народный язык стал частью литературного языка и значительно обогатил его. Собственно, современный русский литературный язык детище тех писателей. 3. Золотой век дал такие высокие ориентиры, что следующие поколения неизбежно сравнивали свое мастерство слова с писателями этой эпохи. 4. Это время стало началом и развитием политизации литературы и писателей. Это тогда надо было сказать, что поэт в России больше чем поэт.5. Сатирическая литература в произведениях Гоголя и Пушкина достигла своего расцвета. 6. В произведениях Пушкина и Гоголя обозначены основные литературные типы, которые в дальнейшем разовьют другие.

2. В чём проявилось жанровое своеобразие литературы Древней Руси? Охарактеризуйте жанр жития, опираясь на конкретные литературные примеры.

3. Какое место в истории отечественной литературы занимает «Слово о полку Игореве»? Что имел в виду академик Д.С. Лихачёв, назвав эту поэму «золотым словом русской литературы»?

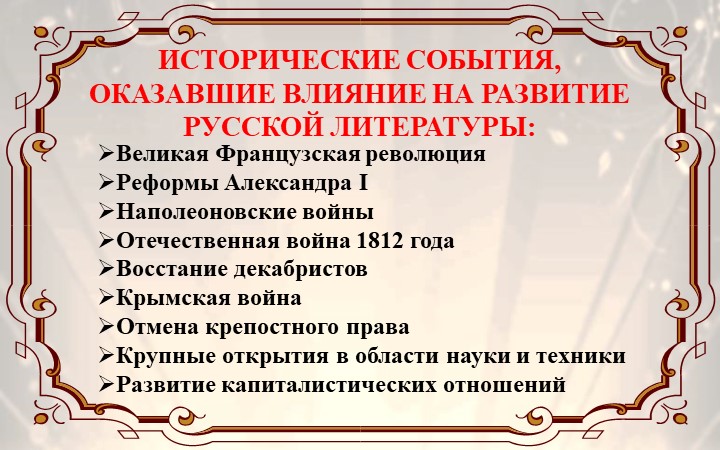

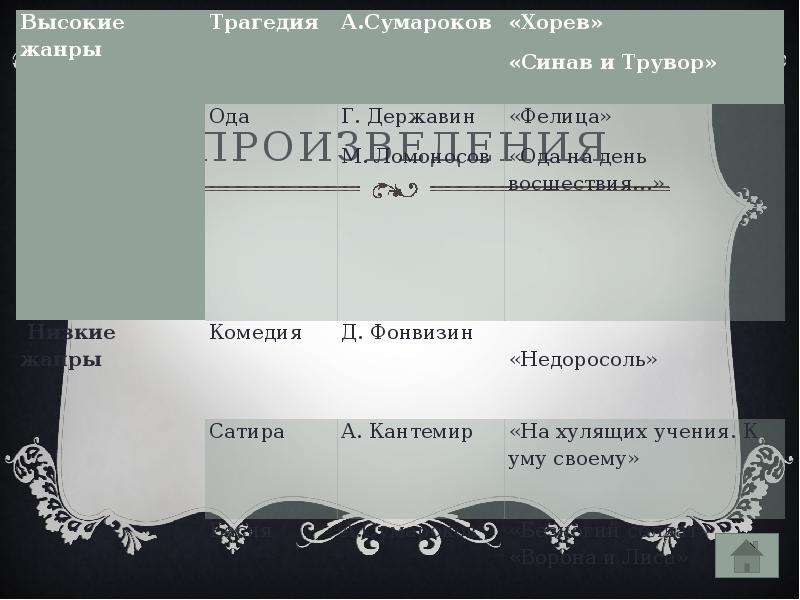

4. Какие исторические и культурные процессы оказали влияние на формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии?

Классицизм сформировался во второй четверти XVIII столетия благодаря установлению абсолютной монархии, связанной в основном с правительством Екатерины II.

Сентиментализм возник на рубеже XVIII и XIX веков. Его появление связано с проникновением идей Просвещения в русском обществе.

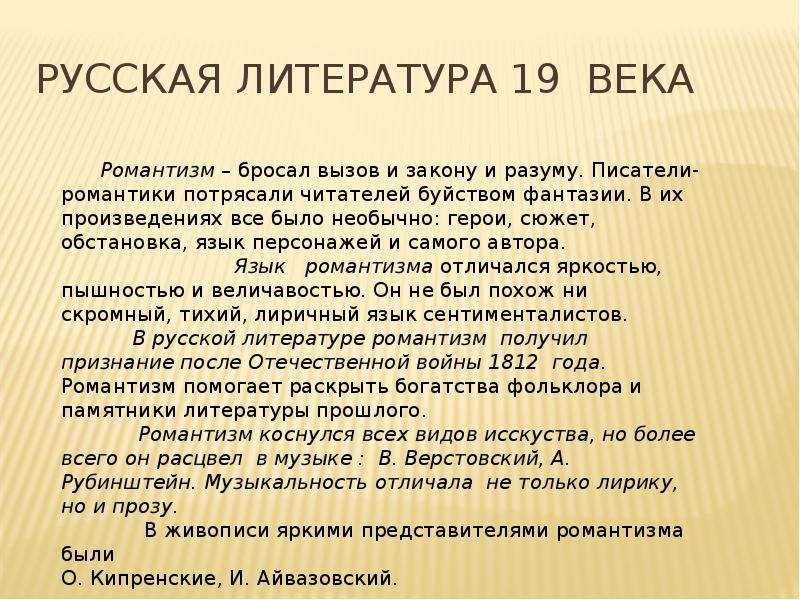

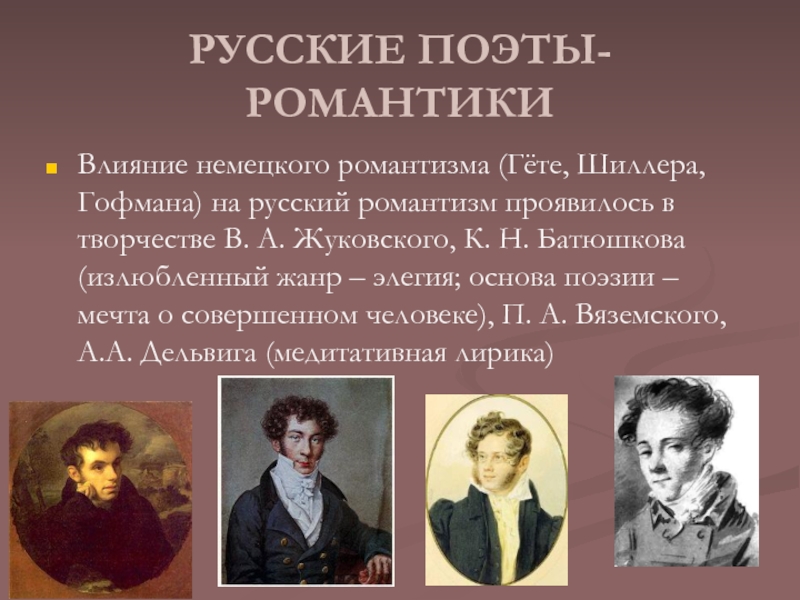

Романтизм появился в конце XVIII века. В России данное направление впервые появляется в творчестве В.А.Жуковского. Русский романтизм можно разделить на две части. Восстание декабристов послужило сильному развитию данного направления.

5. Чем русский классицизм отличался от западноевропейского? Какое значение имели классицистические нормы и правила для развития отечественной литературы и в чём причина многочисленных «отступлений» от них в творчестве русских поэтов, прозаиков и драматургов?

Чем же так отличается русский классицизм от европейского? Главным образом, тем, что он удивительно гармонично сочетает в себе идеалы античности и собственной русской, даже православной культуры. Собственно, в России трудно провести четкую границу между чистой воды классическим искусством и следовавшим за ним неоклассицизмом, настолько тщательно и велико было переосмысление античной и европейской культур. Россия стала перекрестком всех классических направлений: от аскетического немецкого цопфа до наполеоновского ампира. Художники и скульпторы, кроме античности, чаще, чем их европейские коллеги, обращаются к библейским преданиям и героям (вспомните фонтан «Самсона» и полотно «Явление Христа народу») . К концу классического периода уже появляются работы, основанные на событиях отечественной истории (памятник Суворову, Минину и Пожарскому) . В этих работах символизм и пафос античных поз сочетается с героизмом российских исторических личностей, именно на их примере, а не на абстрактных мифологических героях, идет воспитание нового поколения.

Собственно, в России трудно провести четкую границу между чистой воды классическим искусством и следовавшим за ним неоклассицизмом, настолько тщательно и велико было переосмысление античной и европейской культур. Россия стала перекрестком всех классических направлений: от аскетического немецкого цопфа до наполеоновского ампира. Художники и скульпторы, кроме античности, чаще, чем их европейские коллеги, обращаются к библейским преданиям и героям (вспомните фонтан «Самсона» и полотно «Явление Христа народу») . К концу классического периода уже появляются работы, основанные на событиях отечественной истории (памятник Суворову, Минину и Пожарскому) . В этих работах символизм и пафос античных поз сочетается с героизмом российских исторических личностей, именно на их примере, а не на абстрактных мифологических героях, идет воспитание нового поколения.

6. Какие изменения претерпела «ломоносовская» ода в творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина? Какова дальнейшая литературная судьба этого жанра?

По всей видимости, речь идёт о стихотворении «Памятник»? Одно из самых примечательных стихотворений Державина- «Памятник»- может быть представлено как вольное переложение оды Горация «К Мельпомене», которую переводил Михаил Васильевич Ломоносов ещё до того, как к теме сохранения памяти о поэте-творце, весьма значимой в контексте мировой литературы, обратился Г. Р. Державин. Только у Ломоносова был перевод, а у Державина ВОЛЬНЫЙ перевод. В «Памятнике» (1796) Гаврилы Романовича Державина (1743—1816) есть строка: Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид. Пушкин же написал стихотворение, также вдохновляясь произведением Горация, ( даже эпиграф взял оттуда: Я памятник воздвиг), но держа перед собой стихотворение Державина. Этот удивительно «простой», но чрезвычайно многогранный поэтический текст является ярким образцом позднего периода пушкинской лирики, в котором Пушкин как бы пытается подвести итог своей творческой деятельности и проанализировать развитие одной из самых загадочных тем не только в русской, но и в мировой литературной традиции: памяти потомков о личности и творчестве поэта.

Р. Державин. Только у Ломоносова был перевод, а у Державина ВОЛЬНЫЙ перевод. В «Памятнике» (1796) Гаврилы Романовича Державина (1743—1816) есть строка: Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид. Пушкин же написал стихотворение, также вдохновляясь произведением Горация, ( даже эпиграф взял оттуда: Я памятник воздвиг), но держа перед собой стихотворение Державина. Этот удивительно «простой», но чрезвычайно многогранный поэтический текст является ярким образцом позднего периода пушкинской лирики, в котором Пушкин как бы пытается подвести итог своей творческой деятельности и проанализировать развитие одной из самых загадочных тем не только в русской, но и в мировой литературной традиции: памяти потомков о личности и творчестве поэта.

7. Что нового внёс в русскую литературу сентиментализм? Каковы заслуги А.Н. Радищева и Н.М. Карамзина в формировании этого литературного течения?

8. Каковы основные черты романтизма как литературного направления? Какие художественные открытия явила отечественная «школа гармонической точности»? Какое место в поэзии русского романтизма занимает творчество К. Н. Батюшкова и В.А. Жуковского? Какие произведения русских поэтов-романтиков являются признанными шедеврами?

Н. Батюшкова и В.А. Жуковского? Какие произведения русских поэтов-романтиков являются признанными шедеврами?

9. Какую роль в развитии отечественной драматургии и литературы в целом сыграла комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»? Как в грибоедовской пьесе взаимодействуют нормы классицизма, принцип романтического двоемирия и черты нарождающегося реализма?

10. Какие персонажи мировой литературы перекликаются с образом Чацкого из «Горя от ума»? Разъясните содержание понятий «бродячий сюжет», «сквозной мотив», «вечный образ».

11. Чем ознаменовался «пушкинский» период в развитии отечественной литературы? Прокомментируйте слова Н.В. Гоголя, который утверждал, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

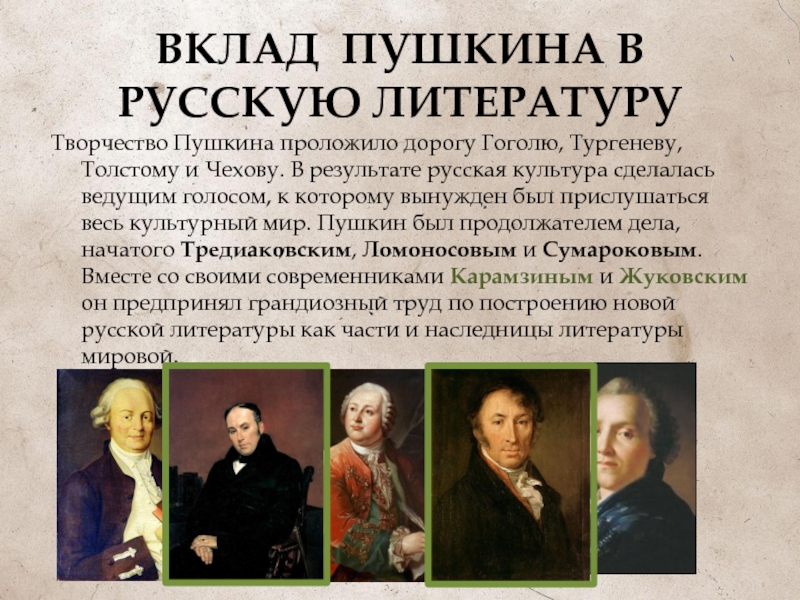

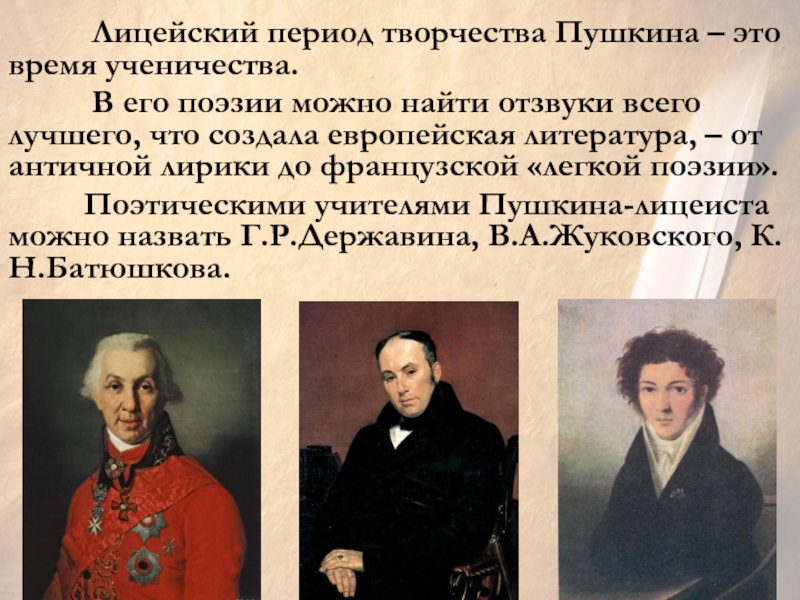

12. Каким образом важнейшие этапы творческого пути А.С. Пушкина отразили общие закономерности развития отечественной литературы? Как проявился пушкинский гений в различных литературных родах и жанрах? Какие из его произведений являются вершинами творчества художника?

13. В чём уникальность и художественное совершенство романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»? Что делает это произведение необходимой частью русского «культурного ландшафта»?

В чём уникальность и художественное совершенство романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»? Что делает это произведение необходимой частью русского «культурного ландшафта»?

14. Какое место в русской литературе занимает творчество М.Ю. Лермонтова? Как в нём соотносятся «байроническое» и «почвенническое» начала? Чем притягателен лирический герой лермонтовской поэзии?

15. Какие достижения русской прозы вобрал в себя и приумножил философский роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? С какими образами мировой и отечественной литературы внутренне перекликается лермонтовский Печорин?

16. Чем охарактеризовался «гоголевский» период в развитии русской литературы? Каковы художественные открытия Гоголя-драматурга? Какую проблематику вобрал в себя и отобразил гоголевский эпос?

17. В чём смысл сравнения поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» с «Божественной комедией» Данте? Какие вечные вопросы решают авторы этих произведений?

Гоголевский период- один из самых значимых в русской литературе 19 века. Гоголь продолжил развитие реализма в своих гениальных произведениях и осветил те проблемы, которые до него никто не освещал. В основном он отражал проблемы государственной власти, взяточничества, раболепства, чинопочитания, алчности даже (в случае с «Мертвые души»)

Гоголь продолжил развитие реализма в своих гениальных произведениях и осветил те проблемы, которые до него никто не освещал. В основном он отражал проблемы государственной власти, взяточничества, раболепства, чинопочитания, алчности даже (в случае с «Мертвые души»)

18. Каковы характерные черты реализма как литературного направления? Какой вклад в его развитие внесли писатели XVIII века, а также представители золотого века русской литературы — А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь?

В реализме русской литературы особую роль играет высмеивание пороков (общества, человека, государства и т.д.). Большой вклад внесли Фонвизин, Грибоедов, Гоголь, Пушкин и Лермонтов. Их произведения в реализме стали классикой благодаря поднятию таких проблем, как отказ от образования, пороки общества, пороки человека, пороки дворян- все, что было в России в 18-19 веках

19. Что, по вашему мнению, определяет самобытность русской литературной классики, её непреходящую художественную ценность? Сформулируйте вашу позицию в кратком эссе на данную тему.

Как и любое наследие классиков литературы, наше, непременно, самобытно. Это определили многие факторы, к примеру, общие настроения в обществе в момент написания произведения автором. В нашей стране происходило достаточно много изменений, как политических, так и формальных, что повлияло на произведения, появляющиеся от рук авторов. Художественная ценность же, как и у искусства любой другой страны, заключается в особой эксклюзивности и подлинности материалов.

20. Обратившись к обзору, завершающему курс, подумайте над вопросом: в чём проявляется непрерывность историко-литературного процесса, его преемственность?

Судьба русского романтизма . «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

Историка русского романтизма буквально с первых же шагов подстерегают серьезные трудности. С одной стороны, по издавна установившейся традиции, освященной еще именем Белинского, началом романтизма в России принято считать творчество Жуковского и Батюшкова. С другой стороны, хорошо известно, что романтизм в Европе – явление послереволюционное, выразившее неудовлетворенность тем общественным строем, который сложился в результате грандиозных социальных и политических катаклизмов на рубеже XVIII–XIX вв.

С другой стороны, хорошо известно, что романтизм в Европе – явление послереволюционное, выразившее неудовлетворенность тем общественным строем, который сложился в результате грандиозных социальных и политических катаклизмов на рубеже XVIII–XIX вв.

Казалось бы, в России, переживавшей в 1810–1820-е гг. общенациональный подъем, шедшей навстречу первому революционному выступлению, не было благоприятной почвы для возникновения романтических настроений. Каковы же причины их возникновения в столь «неподходящее» время? В какой мере русский романтизм является аналогом романтизма западноевропейского?

В поисках ответа на эти вопросы необходимо обратиться к одной из наиболее острых и дискуссионных проблем – проблеме типологической общности национальных разновидностей романтизма. Составляют ли они нечто целое, образуют ли единое в своей сущности литературное направление? Или же мы имеем дело с совокупностью более или менее родственных, может быть, даже внешне схожих явлений? Проблема романтизма оказывается тем самым частью более широкой и общей проблемы – соотношения типологически сходного и национально своеобразного в литературных направлениях вообще.

В трудах отечественных теоретиков – специалистов по сравнительному изучению литератур утвердилась мысль о необходимости различать сходство типологическое и контактное: внутренние аналогии литературного процесса, вызванные сходством общественных условий, и литературные влияния.

Что касается международного характера литературных направлений, аналогичная их последовательность и смена в разных странах рассматриваются обычно как результат типологических совпадений и соответствий. «Обращаясь к истории литературы нового времени, с самых ранних этапов формирования буржуазного общества, – утверждает В. М. Жирмунский, – мы констатируем у разных европейских народов одинаковую регулярную последовательность литературных направлений, смену и борьбу связанных с ними больших художественных стилей, сходство которых не может быть результатом случайности и обусловлено исторически сходными условиями общественного развития этих народов…» [1. С. 141].

Подобные же взгляды высказаны и в работах А. Н. Соколова: «Сходство литературных направлений, возникших в различных национальных литературах, объясняется не заимствованиями, не влияниями одной литературы на другую, а сходством социально-исторических условий, сложившихся в истории разных народов» [2. С. 409].

Н. Соколова: «Сходство литературных направлений, возникших в различных национальных литературах, объясняется не заимствованиями, не влияниями одной литературы на другую, а сходством социально-исторических условий, сложившихся в истории разных народов» [2. С. 409].

Эти авторитетные суждения выражают точку зрения наиболее распространенную, господствующую сейчас в нашей науке. Во многом убедительные и справедливые, они, тем не менее, выглядят недостаточно ясными в одном существенном пункте. При несомненном единстве основной тенденции общественного развития от средневековья к новому времени его темпы, формы и сроки оказывались различными в разных странах. И потому конкретно-исторические ситуации в Италии и Англии, Франции и Германии, Испании и России (не говоря уже об идеологических, религиозных и культурно-художественных традициях) были – в любую эпоху – глубоко своеобразными. Однако же в этих своеобразных, несходных, неповторимых условиях постоянно возникали литературные направления, которые принято рассматривать как сходные, родственные, внутренне близкие.

Нужно ли доказывать, что в первой половине XIX столетия полуазиатская крепостническая Россия и, скажем, капиталистическая Англия, давным-давно свершившая буржуазную революцию, пережившая эпоху промышленного переворота, находились на разных стадиях общественной эволюции? Между тем, и романтизм, и критический реализм возникают в обеих странах практически одновременно. Выходит, одни и те же литературные направления могут складываться в разных общественных ситуациях, и тогда ни о каком «сходстве социально-исторических условий» говорить не приходится. Однако же сторонникам традиционной точки зрения подобное допущение кажется невозможным. «Если романтизм возникает в определенных социально-исторических и идеологических условиях и становится их художественным выражением, то он не может возникнуть в других общественных и идейных условиях. Это положение можно признать аксиомой…», – настаивает А. Н. Соколов [3. С. 37]. Но, если это действительно аксиома, логично было бы признать, что, говоря о романтизме или реализме в России и Англии, мы называем одним и тем же именем разные по свей сути явления. Тем не менее «единая сущность романтизма при различии его национальных форм» [3. С. 11] кажется А. Н. Соколову столь же аксиоматичной. И понятие об этой единой сути, о «романтизме вообще» «создается путем обобщения особенностей, присущих отдельным романтическим направлениям» [3. С. 12].

Тем не менее «единая сущность романтизма при различии его национальных форм» [3. С. 11] кажется А. Н. Соколову столь же аксиоматичной. И понятие об этой единой сути, о «романтизме вообще» «создается путем обобщения особенностей, присущих отдельным романтическим направлениям» [3. С. 12].

Нетрудно заметить: сама возможность существования «отдельных романтических направлений» – многообразных национальных форм романтизма – остается при такой постановке вопроса недоказанной, теоретически необоснованной. Получается, что сходные «социально-исторические и идеологические условия» могут возникать в странах, находящихся на разных уровнях общественного развития.

Несколько иное решение интересующей нас проблемы предлагает В. М. Жирмунский. Данное Марксом определение романтизма как первой реакции на Французскую революцию и связанное с ней просветительство, рассуждает он, «точно обозначает социально-историческое место и предпосылки романтизма. Однако “реакция” была различной в сознании разных общественных классов, в разное время и у разных народов, и этим определяется многообразие и пестрота конкретных индивидуальных форм (“микросистем”) романтической литературы» [1. С. 152].

С. 152].

Но если реакция на просветительство и Французскую революцию была в разных странах неодинаковой, если несхожими были ее содержание, ее общественный смысл, то, значит, даже социальные и идеологические предпосылки национальных «романтизмов» были различными. На чем же основывается тогда внутренняя общность романтического искусства, единство художественной системы («макросистемы») европейского романтизма? Словом, если А. Н. Соколову не удалось теоретически обосновать возможность существования национальных разновидностей романтизма, то в рассуждениях В. М. Жирмунского, напротив, ускользает «единая сущность» романтического искусства.

Очевидные недостатки общепринятой концепции вызвали к жизни противоположную точку зрения, наиболее остро и темпераментно высказанную Б. Г. Реизовым. По его мнению, такие понятия, как «классицизм» или «романтизм», «не имеют типологического смысла: они имеют только исторический смысл, который они приобретают в каждой данной стране и в каждый данный отрезок времени» [4. С. 9]. Значит, «романтизм в общеевропейском плане может быть понят лишь как система и процесс литературных взаимодействий, которые вызывают в каждом случае разные национально и исторически обусловленные следствия» [5. С. 242]. Нет романтизма «вообще», существуют лишь отдельные «романтизмы», взаимосвязанные и воздействующие друг на друга [Там же].

С. 9]. Значит, «романтизм в общеевропейском плане может быть понят лишь как система и процесс литературных взаимодействий, которые вызывают в каждом случае разные национально и исторически обусловленные следствия» [5. С. 242]. Нет романтизма «вообще», существуют лишь отдельные «романтизмы», взаимосвязанные и воздействующие друг на друга [Там же].

Позиция Б. Г. Реизова не получила сколько-нибудь серьезной поддержки в нашей науке и вызвала ряд критических откликов, в значительной мере справедливых. Изъяны предложенной им концепции и впрямь очевидны. Главный из них – неоправданно резкое противопоставление типологического и конкретно-исторического изучения литературы – противопоставление, порождающее новые противоречия и неясности.

«Движение, пути, этапы! – иронизирует он. – Развитие литературы рассматривается как движение поезда, который не может прийти из Москвы в Ленинград, не пройдя всех промежуточных станций» [5. С. 10]. Ирония напрасная, ибо факт остается фактом: одинаковая последовательность основных литературных направлений (о чем так хорошо говорит В. М. Жирмунский), весь ход литературного процесса подчинены определенным закономерностям и не могут быть сведены к случайностям межнациональных контактов. И чем ближе народы и страны по своим историческим судьбам, по типу духовного и культурного развития, тем более сходства обнаруживают возникающие в них литературные направления. Объяснить все это одной лишь системой литературных взаимодействий, как предлагает Б. Г. Реизов, решительно невозможно. Именно в отрицании внутренних закономерностей литературного процесса, рождающих сходные явления в различных национальных литературах, и состоит главная ошибка Б. Г. Реизова.

М. Жирмунский), весь ход литературного процесса подчинены определенным закономерностям и не могут быть сведены к случайностям межнациональных контактов. И чем ближе народы и страны по своим историческим судьбам, по типу духовного и культурного развития, тем более сходства обнаруживают возникающие в них литературные направления. Объяснить все это одной лишь системой литературных взаимодействий, как предлагает Б. Г. Реизов, решительно невозможно. Именно в отрицании внутренних закономерностей литературного процесса, рождающих сходные явления в различных национальных литературах, и состоит главная ошибка Б. Г. Реизова.

А вместе с тем в его позиции есть свои резоны, свои сильные стороны. Недооценка системы литературных взаимодействий, их роли и значения в мировом литературном процессе – это, действительно, существенный недостаток отвергаемых им концепций. Прав Б. Г. Реизов и в другом: национальное своеобразие литературных направлений столь велико, что рассмотрение их в качестве «вариантов» классицизма, сентиментализма или романтизма «вообще» явно недостаточно.

Истина, очевидно, лежит где-то посередине между крайностями обеих точек зрения. С попытками опровергнуть тезис о закономерном возникновении и регулярной, последовательной смене основных литературных направлений согласиться, как видим, невозможно. Но столь же трудно согласиться и с традиционной его интерпретацией – с тем, что под воздействием сходных общественных условий в разных литературах сами по себе и независимо друг от друга возникают одинаковые художественные направления, единые по своей сути и отличающиеся лишь некоторыми вторичными признаками национального своеобразия. Литературные влияния и взаимодействия выглядят при этом чем-то необязательным, второстепенным.

Реальная картина европейского литературного развития представляется намного более противоречивой и сложной. В силу его неравномерности (см. [6. С. 175–176]) каждое из крупных литературных направлений достигает обычно наивысшего расцвета в какой-то одной стране (реже – в нескольких странах), где для этого складывается особенная, исключительно благоприятная ситуация. Именно в своей наиболee зрелой, классической форме и оказывает оно обратное воздействие на литературный процесс, становится как бы ориентиром литературного развития и получает международное значение. Разумеется, воздействие это возможно лишь постольку, поскольку в других странах существуют соответствующие условия, более или менее сходные социальные и духовно-культурные предпосылки. Но, коль скоро такое сходство никогда не может быть полным, эти аналогичные литературные направления тоже лишь отчасти сходны со своим образцом. В каждой стране, каждой национальной литературе происходит отбор и переработка идущих извне влияний, их переосмысление и истолкование в соответствии с отечественными потребностями и общественными задачами, их встреча с местными традициями, общекультурными и литературно-художественными.

Именно в своей наиболee зрелой, классической форме и оказывает оно обратное воздействие на литературный процесс, становится как бы ориентиром литературного развития и получает международное значение. Разумеется, воздействие это возможно лишь постольку, поскольку в других странах существуют соответствующие условия, более или менее сходные социальные и духовно-культурные предпосылки. Но, коль скоро такое сходство никогда не может быть полным, эти аналогичные литературные направления тоже лишь отчасти сходны со своим образцом. В каждой стране, каждой национальной литературе происходит отбор и переработка идущих извне влияний, их переосмысление и истолкование в соответствии с отечественными потребностями и общественными задачами, их встреча с местными традициями, общекультурными и литературно-художественными.

Mы можем говорить, следовательно, о совокупном действии и взаимовлиянии факторов типологических и контактных в ходе возникновения и развития общеевропейских литературных направлений. С этой точки зрения и должны быть уточнены господствующие сейчас в нашей науке принципы их типологического исследования и прежде всего – представление о национальных разновидностях общеевропейских направлений как о равноправных, равнозначных (в теоретическом отношении) «вариантах».

С этой точки зрения и должны быть уточнены господствующие сейчас в нашей науке принципы их типологического исследования и прежде всего – представление о национальных разновидностях общеевропейских направлений как о равноправных, равнозначных (в теоретическом отношении) «вариантах».

В самом деле, если у европейских (даже только европейских!) народов литературные направления развиваются с неодинаковой интенсивностью, если каждое из них в своей классической форме выступает, как правило, в одной только стране, это значит, что в других странах оно не достигает полной зрелости, а в ряде случаев может быть выражено совсем слабо, представлено в эмбриональном, зачаточном виде. Очевидно, все эти многообразные национальные разновидности не могут быть признаны теоретически равноценными вариантами литературного направления «вообще». Ведь если в каждой из «национальных модификаций» сущностные черты того или иного направления выступают с разной степенью полноты, с большей или меньшей отчетливостью, сама попытка вычленения их «общего инвариантного ядра» [7. С. 3], «очищенного» от местных особенностей, становится проблематичной, а главное, бесплодной. Ибо сущность литературного направления выражается не в мифическом «инвариантном ядре», но прежде всего в его наиболее характерных и типичных образцах, в его классической национальной форме. Ориентируясь на нее, и следует, очевидно, решать проблему типологических соответствий, строить литературную модель данного литературного направления.

С. 3], «очищенного» от местных особенностей, становится проблематичной, а главное, бесплодной. Ибо сущность литературного направления выражается не в мифическом «инвариантном ядре», но прежде всего в его наиболее характерных и типичных образцах, в его классической национальной форме. Ориентируясь на нее, и следует, очевидно, решать проблему типологических соответствий, строить литературную модель данного литературного направления.

Что же касается иных, «неклассических» его разновидностей (ограничимся пока странами Западной Европы), то они являют собой как раз то, что можно было бы назвать типологическими вариантами, или, лучше сказать, «типологическими вариациями», этой теоретической модели, представляют как бы ступени приближения к ней.

Во избежание недоразумений сразу же заметим, что различие «классических форм» и «типологических вариаций» носит сугубо познавательный, понятийно-терминологический характер и ни в коем случае не может служить критерием эстетической оценки. Оно призвано установить лишь степень «чистоты», «классичности» изучаемого явления или же, напротив, меру его «неправильности». Однако сама по себе «чистота» литературного направления не говорит еще о его художественной ценности. Величайшие творения искусства нередко возникают как раз на сломе традиций – в итоге синтеза разнородных, подчас противоположных начал. Достаточно назвать имена Данте, Шекспира, Гете – писателей, которых невозможно прикрепить к какому-то определенному направлению. Русская литература XIX в. была сплошь «неправильной» с точки зрения западноевропейского художественного опыта, однако это нисколько не умаляет ее величия. Точно так же признание того факта, что перед нами «национальная вариация» литературного направления, а не его «классическая форма», менее всего может оскорбить чьи-либо патриотические чувства, нанести ущерб национальному престижу. Байрон был величайшим романтическим поэтом, хотя и гораздо менее «чистым» романтиком, нежели Новалис.

Оно призвано установить лишь степень «чистоты», «классичности» изучаемого явления или же, напротив, меру его «неправильности». Однако сама по себе «чистота» литературного направления не говорит еще о его художественной ценности. Величайшие творения искусства нередко возникают как раз на сломе традиций – в итоге синтеза разнородных, подчас противоположных начал. Достаточно назвать имена Данте, Шекспира, Гете – писателей, которых невозможно прикрепить к какому-то определенному направлению. Русская литература XIX в. была сплошь «неправильной» с точки зрения западноевропейского художественного опыта, однако это нисколько не умаляет ее величия. Точно так же признание того факта, что перед нами «национальная вариация» литературного направления, а не его «классическая форма», менее всего может оскорбить чьи-либо патриотические чувства, нанести ущерб национальному престижу. Байрон был величайшим романтическим поэтом, хотя и гораздо менее «чистым» романтиком, нежели Новалис.

Предлагаемое разграничение понятий не является, по сути дела, чем-то принципиально новым. Его молчаливо признают авторы ряда систематических курсов по истории литературы, театра, изобразительного искусства. Характеризуя, например, такое художественное направление, как ренессансный реализм, они вовсе не занимаются «обобщением особенностей», присущих его национальным разновидностям, но берут за основу искусство Италии – классической страны европейского Возрождения, – а затем отмечают своеобразные черты и отличия Ренессанса во Франции, Германии, Англии, Испании. Причем отличия эти сводятся к тому, что сущностные черты ренессансного реализма воплощаются в других странах, в других национальных литературах менее последовательно и полно, чем в литературе итальянской.

Его молчаливо признают авторы ряда систематических курсов по истории литературы, театра, изобразительного искусства. Характеризуя, например, такое художественное направление, как ренессансный реализм, они вовсе не занимаются «обобщением особенностей», присущих его национальным разновидностям, но берут за основу искусство Италии – классической страны европейского Возрождения, – а затем отмечают своеобразные черты и отличия Ренессанса во Франции, Германии, Англии, Испании. Причем отличия эти сводятся к тому, что сущностные черты ренессансного реализма воплощаются в других странах, в других национальных литературах менее последовательно и полно, чем в литературе итальянской.

Так, немецкому гуманизму, носившему по преимуществу ученый, книжный, филологический характер, был, в общем, чужд «идеал всестороннего развития сильной человеческой личности, языческого сенсуализма, новой светской культуры» [8. С. 308] (а ведь это и составляло, можно сказать, душу ренессансного реализма). Питая особый интерес к богословским вопросам, немецкие гуманисты во многом опирались на литературные традиции средневековья, от которых с презрением отворачивались гуманисты в Италии (см. [9. С. 212–220]). Вообще, в Германии «человек не пришел к тому гордому сознанию присущей ему высшей красоты телесного и духовного начала, которое выражали в своем учении теоретики итальянского Ренессанса и воспроизводили в художественных образах итальянские мастера» [10. С. 106].

[9. С. 212–220]). Вообще, в Германии «человек не пришел к тому гордому сознанию присущей ему высшей красоты телесного и духовного начала, которое выражали в своем учении теоретики итальянского Ренессанса и воспроизводили в художественных образах итальянские мастера» [10. С. 106].

Неудивительно, что многие важнейшие черты ренессансного реализма представлены в немецком искусстве словно бы в ослабленном виде или даже отсутствуют вовсе, ибо немецкий Ренессанс испытывал сильнейшее воздействие средневековой культуры и был теснейшим образом связан с нею. Так называемое Северное Возрождение (т. е. Возрождение северных по отношению к Италии европейских стран) представляло – как это сейчас все шире и чаще признается – своеобразный синтез, сплав «южных», собственно ренессансных начал и национальных, позднесредневековых, готических традиций. И потому теоретическую модель ренессансного реализма естественнее было бы создавать в результате изучения художественного опыта Италии, а не на основе общности итальянского и, скажем, немецкого искусства. Сам уровень развития ренессансных начал в обеих странах был различен.

Сам уровень развития ренессансных начал в обеих странах был различен.

Немалое значение имеют также хронологические границы итальянского и северноевропейского Возрождения. В Италии на протяжении трех столетий Ренессанс пережил несколько существенно различных стадий и в XVI в., когда Возрождение стало развиваться в большинстве других западноевропейских стран, клонился к закату. Но северные соседи итальянцев воспринимали ренессансные традиции обобщенно, суммарно, целостно. Ведь в других европейских странах эпоха Возрождения намного сократилась, сжалась иногда до нескольких десятилетий. Это был, как теперь говорят, «ускоренный» Ренессанс.

Итак, меньшая определенность и выраженность собственно ренессансных начал, их тесное сочетание и активное взаимодействие с традициями предшествующего этапа художественного развития (поздняя готика), относительная «сокращенность» эпохи Возрождения и в связи с этим нерасчлененное, целостное восприятие итальянского (классического для данного направления) художественного опыта – все эти особенности в высшей степени характерны и важны для понимания того, что? представляют собой типологические вариации ренессансного реализма по сравнению с его классической формой.

Сходная картина открывается и при рассмотрении других литературных направлений. Так, понятие о классицизме может быть выработано только на основе изучения единственно «чистой» и «правильной» его формы – классицизма во Франции, создавшего действительно великое искусство. Но этого невозможно достичь путем «обобщения особенностей», скажем, французского, немецкого и английского классицизма, ибо в других европейских странах классицизм выступил в стертом, ослабленном виде, он носил в значительной мере подражательный, внешний характер и не выдвинул художников сколько-нибудь крупных и ярких.

В отличие от классицизма, романтизм проявил себя как мощное и яркое направление в ряде национальных литератур. Тем не менее «классической» страной романтизма стала одна только Германия. События и результаты Французской революции, оказавшиеся важнейшей социальной предпосылкой возникновения романтизма в Европе, были пережиты здесь, главным образом, «идеально», а решение общественных проблем перенесено в сферу спекулятивной философии, этики и особенно эстетики. Этому в высшей степени способствовали и давние национальные традиции. На протяжении всего XVIII в. просветительский рационализм в Германии получил довольно слабое развитие сравнительно с Англией или Францией. Зато идейные, религиозные, философские течения антипросветительного, антирационалистического толка (философия «чувства и веры», пиетизм, классический идеализм) были необычайно сильны.

Этому в высшей степени способствовали и давние национальные традиции. На протяжении всего XVIII в. просветительский рационализм в Германии получил довольно слабое развитие сравнительно с Англией или Францией. Зато идейные, религиозные, философские течения антипросветительного, антирационалистического толка (философия «чувства и веры», пиетизм, классический идеализм) были необычайно сильны.

Что же касается прочих национальных литератур, то сама, так сказать, степень их романтичности была иной. Не случайно новейшие исследователи все более настойчиво соотносят романтическую литературу остальных европейских стран не столько с йенской школой, не столько с немецким романтизмом в собственном смысле слова, сколько с движением «Бури и натиска» – вершиной немецкого предромантизма. Даже Байрон, несмотря на всю «новизну и оригинальность, типологически стоит гораздо ближе к крупнейшим писателям “Бури и натиска”, чем к выступившим в 1790-е гг. немецким романтикам» [11. С. 66].

Показательно, что одни и те же произведения, воспримавшиеся как романтические или даже ультраромантические во Франции, в Германии считались принадлежащими иной, более ранней эпохе литературного развития. Так, знаменитая книга мадам де Сталь «О Германии», ставшая для Франции (и других европейских стран) библией романтизма, осталась по немецким масштабам явлением доромантическим. И наоборот, переведенная на французский язык Б. Констаном и отчасти переработанная им (с учетом классицистических вкусов соотечественников) трагедия Шиллера «Валленштейн» не была все же понята и принята французским читателем: Шиллер казался ему слишком необычным, чересчур романтическим (см. [12]). Между тем у себя на родине Шиллер выступал как оппонент романтиков, как писатель доромантического склада.

Так, знаменитая книга мадам де Сталь «О Германии», ставшая для Франции (и других европейских стран) библией романтизма, осталась по немецким масштабам явлением доромантическим. И наоборот, переведенная на французский язык Б. Констаном и отчасти переработанная им (с учетом классицистических вкусов соотечественников) трагедия Шиллера «Валленштейн» не была все же понята и принята французским читателем: Шиллер казался ему слишком необычным, чересчур романтическим (см. [12]). Между тем у себя на родине Шиллер выступал как оппонент романтиков, как писатель доромантического склада.

Вообще во Франции, где традиции классицизма были особенно сильны, романтизм пробивал себе дорогу с величайшим трудом. Но и в английском романтизме воздействие предшествующего этапа идейно-художественного развития – философско-эстетических идей Просвещения – было весьма ощутимым. Английские романтики, по словам Н. Я. Дьяконовой, «никогда не порывали с традицией сенсуалистического эмпиризма, характерной для английской философии… По сравнению с романтической эстетикой Германии английская отличалась более “земным” и менее мистическим характером» [13. С. 8–9].

С. 8–9].

Все сказанное и позволяет рассматривать романтизм даже во Франции и в Англии как «национальные вариации» этого литературного направления – в отличие от его классического воплощения в немецкой литературе.

До сих пор речь шла только о литературе западноевропейской – о странах с более или менее общей исторической судьбой и сходным типом культурного развития. Само собой разумеется, что в странах Северной, Центральной и Восточной Европы, шедших во многом иными путями, национальные разновидности основных литературных направлений еще далее отстоят от их классических форм.

Надо сказать, что в последнее время наша наука все более настойчиво ставит вопрос о типологии самого развития литературы, в том числе и о типологии литературных направлений.

Так, по мысли И. Г. Неупокоевой, даже в пределах европейского региона (как, впрочем, и других регионов тоже) можно говорить о нескольких зонах литературного развития, изучать литературные направления как в их национальной, так и в их зональной специфике (см. [14]). Положение это следует, очевидно, принять с той лишь оговоркой, что в других «зонах» – в странах с иным, нежели на Западе, типом социально-исторического и духовно-культурного развития – не могли возникнуть те же самые классицизм, сентиментализм, просветительство, романтизм: идейно-художественная природа этих направлений существенно отлична от их западноевропейских образцов.

[14]). Положение это следует, очевидно, принять с той лишь оговоркой, что в других «зонах» – в странах с иным, нежели на Западе, типом социально-исторического и духовно-культурного развития – не могли возникнуть те же самые классицизм, сентиментализм, просветительство, романтизм: идейно-художественная природа этих направлений существенно отлична от их западноевропейских образцов.

Еще В. О. Ключевским отмечено принципиальное различие между собственно просветительской литературой и литературой стран Восточной Европы (в их числе и России), только испытавшей на себе влияние просветительских идей. Просветительская литература во Франции, по его словам, была «восстанием, с одной стороны, против феодализма, с другой – против католицизма». «Значение этой литературы, – говорит ученый, – имело довольно местное происхождение, было вызвано интересами, довольно чуждыми для Восточной Европы, не знавшей ни феодализма, ни католицизма. Но учащая удары, направленные против феодализма и католицизма, французский литератор XVIII в. сопровождал эти удары целым потоком общих мест, отвлеченных идей. Люди Восточной Европы, незнакомые с феодализмом и католицизмом, только и могли усвоить эти общие места, отвлеченные идеи» [15. С. 160]. Но они, подчеркивал В. О. Ключевский, не улавливали условного смысла этих формул, понимали их буквально, прямо. И потому условные формулы, отвлеченные термины, порожденные вполне определенными обстоятельствами национально-исторической жизни, превращались у них в безусловные догматы политического и религиозно-нравственного характера [Там же].

сопровождал эти удары целым потоком общих мест, отвлеченных идей. Люди Восточной Европы, незнакомые с феодализмом и католицизмом, только и могли усвоить эти общие места, отвлеченные идеи» [15. С. 160]. Но они, подчеркивал В. О. Ключевский, не улавливали условного смысла этих формул, понимали их буквально, прямо. И потому условные формулы, отвлеченные термины, порожденные вполне определенными обстоятельствами национально-исторической жизни, превращались у них в безусловные догматы политического и религиозно-нравственного характера [Там же].

Иными словами, в силу очевидного несходства общественных условий просветительские идеи и соответствующие им общественные настроения не были пережиты в странах Восточной Европы во всей их полноте и жизненной конкретности, они оказались воспринятыми как бы со стороны, извне, усвоены лишь в самом общем виде.

Можно сказать, по-видимому, что в этом и подобном ему случаях, когда идеи, настроения, художественные формы, выработанные одной литературой, попадают на совершенно иную социально-историческую почву, усваиваются в существенно отличной, принципиально несходной общественно-культурной ситуации, мы имеем дело не с типологическим родством, но лишь с типологическим сходством, не с типологическими вариациями основных литературных направлений, но с их типологическими подобиями.

Чем же отличаются «типологические подобия» от «типологических вариаций»?

Прежде всего, как мы уже видели, тем, что опыт классической для данного направления литературы воспринимается ими лишь в самом общем виде – гораздо менее полно, непосредственно и конкретно. Вследствие этого сущностные черты литературного направления, его классическая основа проступают в них еще менее отчетливо, в то время как начала национально-самобытные, традиции предшествующего этапа художественного развития играют роль значительно более активную и важную.

Во-вторых, художественный опыт какого-либо одного направления осваивается обычно в сложном комплексе с целым рядом других явлений западноевропейской художественной культуры (точно так же, как типологическими вариациями суммарно, целостно осваиваются достижения и образцы классических форм). Короче говоря, типологические подобия – но еще более сложные, внутренне разнородные, еще менее «чистые» и «правильные» образования.

Отсюда характерное для типологических подобий совмещение стадий литературного развития, наложение их друг на друга, едва ли не одновременное возникновение разных литературных направлений, тесное их переплетение и взаимодействие. Как показал Г. Д. Гачев, основные ступени болгарской литературы хотя и «воспроизводят необходимые фазы мирового литературного процесса», но воспроизводят их не в чистом виде, а часто в зародышевой форме или в смешении с другими ступенями» [16. С. 299]. На определенных этапах развития хорватской литературы XIX в. ей была свойственна «ориентация на романтизм», хотя по своей природе она оставалась еще доромантической (см. [17. С. 224]). Вообще, литература стран Центральной и Юго-Восточной Европы, считает И. Г. Неупокоева, «отмечена чертами художественного синкретизма, слитностью стадиально различных элементов художественного сознания» [18. С. 19].

Как показал Г. Д. Гачев, основные ступени болгарской литературы хотя и «воспроизводят необходимые фазы мирового литературного процесса», но воспроизводят их не в чистом виде, а часто в зародышевой форме или в смешении с другими ступенями» [16. С. 299]. На определенных этапах развития хорватской литературы XIX в. ей была свойственна «ориентация на романтизм», хотя по своей природе она оставалась еще доромантической (см. [17. С. 224]). Вообще, литература стран Центральной и Юго-Восточной Европы, считает И. Г. Неупокоева, «отмечена чертами художественного синкретизма, слитностью стадиально различных элементов художественного сознания» [18. С. 19].

Особенности той разновидности литературного направления, которую мы назвали типологическим подобием, удобно продемонстрировать на материале русской литературы, ибо в России, находившейся в XVIII – начале XIX в. на совершенно иной, более ранней стадии общественного и духовного развития, нежели передовые страны Западной Европы, никак не могли, конечно, возникнуть классицизм, сентиментализм, просветительство, романтизм в том самом смысле, в каком существовали они на Западе: слишком уж несходной, специфичной была на Руси «социально-эстетическая почва» (формула В. В. Кожинова) [19. С. 278].

В. Кожинова) [19. С. 278].

Возьмем, к примеру, русский классицизм. Свою главную задачу писатели этого литературного направления видели в борьбе за превращение полуазиатской деспотии, какой была тогда Россия, в абсолютную монархию европейского образца. Они стремились помочь русскому дворянству выработать первоначальные основы общественного самосознания, преподать ему элементарные нравственно-политические уроки. Не забудем, что классицизм был первым в России литературным направлением, первым серьезным шагом по пути европейского художественного развития. Во Франции же классицизм открывал перспективу выхода из кризиса, в каком очутилось европейское общество на исходе Возрождения, а утверждаемая им идея разумности государства имела в качестве своей социально-политической предпосылки урегулирование дворянско-буржуазных противоречий под эгидой абсолютизма. Очевидно, это были не только различные, но и просто несравнимые общественные задачи.

Основу проблематики французского классицизма – прямого наследника Ренессанса, и в частности ренессансного индивидуализма, – составляли сложные, напряженные, конфликтные отношения между личностью и обществом, чувством и разумом, страстью и долгом, индивидуальной свободой и государственной необходимостью. Наиболее полно борьба этих противоположных начал выразилась в трагедии – ведущем жанре французского классицизма. Нужно ли доказывать, что на Руси не могло возникнуть подобного драматического напряжения между личностью и обществом, не было места тем политическим и этическим проблемам, какие волновали французское общество в XVII в.? Подобно другим славянским странам, не пережившая Ренессанса Россия, не знала сколько-нибудь заметной и устойчивой традиции возрожденческого индивидуализма. Союз государства и церкви по-прежнему оставался здесь силой незыблемой и безусловной, деспотически подчинявшей себе как отдельную личность, так и целые сословия.

Наиболее полно борьба этих противоположных начал выразилась в трагедии – ведущем жанре французского классицизма. Нужно ли доказывать, что на Руси не могло возникнуть подобного драматического напряжения между личностью и обществом, не было места тем политическим и этическим проблемам, какие волновали французское общество в XVII в.? Подобно другим славянским странам, не пережившая Ренессанса Россия, не знала сколько-нибудь заметной и устойчивой традиции возрожденческого индивидуализма. Союз государства и церкви по-прежнему оставался здесь силой незыблемой и безусловной, деспотически подчинявшей себе как отдельную личность, так и целые сословия.

Поэтому столкновение долга и страсти в русской литературе и не могло предстать в виде трагической антиномии, принять характер рокового, неразрешимого противоречия. Обычным для русских писателей-«классиков» было нормативно-морализаторское, прямолинейно-дидактическое противопоставление героев «добродетельных», повинующихся голосу чести и разума, и «злонравных», находящихся во власти «страстей». Как далеко это от трагических конфликтов Корнеля и Расина! Недаром ведущим жанром классицизма в России стала не трагедия, а нравоучительная и торжественная «похвальная» ода.

Как далеко это от трагических конфликтов Корнеля и Расина! Недаром ведущим жанром классицизма в России стала не трагедия, а нравоучительная и торжественная «похвальная» ода.

Вообще, «злонравные» или «добродетельные» герои русского классицизма еще сродни отчасти грешникам и святым литературы средневековой. И немудрено: древнерусская литература оставалась в XVIII в. живым и свежим воспоминанием. Характерные для средневековья идейные и нравственные представления, навыки и способы мышления, эстетические традиции и художественные ценности не были окончательно преодолены в сознании русских писателей-классиков. В книге E. H. Купреяновой и Г. П. Макогоненко верно отмечена связь оды и сатиры русского классицизма с жанром церковной проповеди, которому «свойственны только два эмоциональных оценочных регистра: похвала и осуждение… Диалектики добра и зла (добродетели и порока, греха и святости, истины и лжи) проповедь не знает» [7. С. 94]. Разумеется, ничего даже отдаленно похожего мы не встретим ни в одной западноевропейской литературе.

Возникший в стадиальном отношении значительно ранее европейского, хронологически классицизм в России появился намного позже. Отсюда тяготение писателей этого направления к самым разным традициям европейской литературы как предшествовавшим классицизму, так и следовавшим за ним. Несомненен, например, интерес русского классицизма к искусству барокко, которое – пусть в преображенном и урезанном виде – доносило до России идеи Ренессанса. С другой стороны, русские «классики» чем дальше, тем больше впитывали в себя идеи современного просветительства (разумеется, толкуя и перерабатывая их на свой лад). Недаром в нашей науке все еще не утихают споры: считать ли Ломоносова просветителем, писателем классицизма или же поэтом барокко. Поистине: дистанция огромного размера!

Еще сложнее обстоит дело в литературе второй половины XVIII в. В поэзии Державина, в творчестве Фонвизина исследователи постоянно отмечают совмещение самых разных начал, находят элементы всевозможных художественных направлений. И это тоже не случайно: классицизм в русской литературе тесно соприкасался с просветительством, сентиментализмом, предромантизмом, сосуществовал и взаимодействовал с ними.

И это тоже не случайно: классицизм в русской литературе тесно соприкасался с просветительством, сентиментализмом, предромантизмом, сосуществовал и взаимодействовал с ними.

Таким образом, все основные черты, характерные для типологических подобий вообще: относительно слабая выраженность собственно классицистических начал, особое значение местных, национальных традиций, одновременное освоение широкого комплекса разнородных явлений западноевропейской культуры, нечеткая отграниченность от других литературных направлений, – выступают в русском классицизме чрезвычайно ясно и отчетливо.

Все сказанное не означает, конечно, что русская литература не знала классицизма вовсе, что его существование – лишь миф, созданный учеными-литературоведами. Пусть «социально-эстетическая почва» была в России во многом иной, классицизм стал все же вполне реальным и весьма влиятельным направлением русской литературы, утвердивший в ней – под воздействием французских образцов – принципиально новую художественную систему.

Сама возможность «привить» классицизм на древо русской культуры означала, что для этого существовали определенные общественно-идеологические предпосылки. Действительно, общегосударственный пафос и культ гражданских добродетелей, жесткая регламентация художественного творчества и строгое подчинение установленным правилам – эти черты французского классицизма были близки русскому художественному сознанию, привычному к безусловному авторитету верховной власти, к строгому этикету и канонам средневекового искусства. И хотя классицизм как художественное направление просуществовал в России всего несколько десятилетий, его эстетические установки и творческие принципы оказали весьма серьезное и длительное влияние на последующее литературное развитие, на привычки и вкусы читающей публики.

Точно так же и русский романтизм – это явление глубоко своеобразное, выросшее на совершенно особой социально-исторической почве, в особой духовно-культурной атмосфере.

Разумеется, в патриархально-крепостнической стране, для которой эпоха буржуазных преобразований была еще впереди, никак не могли сложиться необходимые предпосылки романтического миросозерцания: всеобщее и полное разочарование в капиталистическом обществе и просветительской идеологии, в результатах и последствиях буржуазной революции. Не от трагического иррационализма капиталистических отношений или «превращенного», мистифицированного характера буржуазных свобод страдала Россия в первые десятилетия XIX в., но прежде всего от отсутствия всякой свободы, от жестокости крепостничества, от бесправия человека, от явного и грубого полицейско-бюрократического произвола. Вера в просветительские (т. е. доромантические) идеалы, защита разума, культуры, прогресса, элементарных свобод и прав личности составляли, как известно, неотъемлемую черту русской общественной мысли на протяжении всего XIX столетия.

Не от трагического иррационализма капиталистических отношений или «превращенного», мистифицированного характера буржуазных свобод страдала Россия в первые десятилетия XIX в., но прежде всего от отсутствия всякой свободы, от жестокости крепостничества, от бесправия человека, от явного и грубого полицейско-бюрократического произвола. Вера в просветительские (т. е. доромантические) идеалы, защита разума, культуры, прогресса, элементарных свобод и прав личности составляли, как известно, неотъемлемую черту русской общественной мысли на протяжении всего XIX столетия.

С другой стороны, при всем своеобразии социально-исторической и духовно-культурной ситуации в стране русское общество, включившееся в процесс общеевропейского развития, чутко улавливало убыстрившийся, катастрофический ход истории, и неотвратимость грядущих перемен, и возраставшую напряженность жизни, ее противоречивость, сложность. Люди пушкинского времени, говоря словами Пестеля, видели «столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных…». Они явственно ощущали тот «дух преобразования», который «заставляет, так сказать, везде умы клокотать» [20. С. 105].

Они явственно ощущали тот «дух преобразования», который «заставляет, так сказать, везде умы клокотать» [20. С. 105].

О том же писал позднее и сам Пушкин, вспоминая – в конце жизни – годы своей лицейской юности:

Чему, чему свидетели мы были!

Игралища таинственной игры,

Металися смущенные народы;

И высились и падали цари;

И кровь людей то Славы, то Свободы,

То Гордости багрила алтари.

(«Была пора: наш праздник молодой…», 1836)

Следовательно, разочарование в современности, обострившееся под влиянием событий 1812 г., последующего общественного подъема в стране и освободительного движения во всем мире, было прежде всего разочарованием в русской действительности, в средневековых самодержавно-крепостнических порядках и соответствующих им общественных нравах (что и составляет важнейшую грань идеологии Просвещения). Но оно обратило взоры лучшей части русского общества к романтическому движению в Европе, возбудило интерес к настроениям «мировой скорби», к мятежному индивидуализму байроновского толка, к идеям и художественным принципам европейской романтической литературы.

Конечно, глубина и сила разочарования в жизни, которые обнаруживает русская поэзия 1810–1820-х гг., несравнимы с байроновским мироотрицанием. Белинский был совершенно прав, когда утверждал, что «добрый и невинный романтизм русский» столь же «похож на Байрона, сколько тень отбрасываемая на солнце человеком, похожа на человека». По словам критика, русские романтики попросту не поняли великого английского поэта, «ни его идеала, ни его пафоса, ни его гения, ни его кровавых слез, ни его безотрадного и гордого, на самом себе опершегося отчаяния, ни его души, столько же нежной, кроткой и любящей, сколько могучей, непреклонной и великой!.. Он проклял настоящее и объявил ему войну непримиримую и вечную…» [21. С. 520].

Комментируя последнее высказывание, Ю. В. Манн замечает: «В этом отзыве уловлен тотальный характер байроновского отчуждения, выходящего за пределы любой более частной мотивировки и вынужденного – именно ввиду своей тотальности – противополагать всему обьективно-сущему индивидуально-личное («…на самом себе опершееся отчаяние») [22. С. 122]. Но как раз тотальности разочарования, всеобщности отчуждения и не знал еще русский романтизм.

С. 122]. Но как раз тотальности разочарования, всеобщности отчуждения и не знал еще русский романтизм.

Да и другие важнейшие черты, выражающие самую суть этого литературного направления: искание абсолютных идеалов и стремление к бесконечному, крайний индивидуализм и культ беспредельной личной свободы, погруженность в глубины человеческого духа и интерес к «ночной» стороне души, – не получили в творчестве русских писателей той поры сколько-нибудь полного развития. Умонастроения и художественные открытия европейских романтиков были усвоены и переработаны в России на свой лад, приноровлены к отечественным запросам и потребностям, к тем проблемам, которые стояли тогда перед русским обществом, к уровню развития русской литературы.

И неудивительно, что они выступали – в особенности на первом этапе развития русского романтизма – в сложном, порой причудливом сочетании с длинным рядом иных, доромантических явлений: традицией высокой одической поэзии XVIII в. (писатели-декабристы), сентиментализмом и анакреонтикой (Жуковский, Батюшков, юный Пушкин), художественными принципами просветительской литературы. Характерно, например, одновременное увлечение поэтов-декабристов Державиным и Байроном – сочетание в высшей степени парадоксальное.

Характерно, например, одновременное увлечение поэтов-декабристов Державиным и Байроном – сочетание в высшей степени парадоксальное.

В статье «Два Лесных Царя» Марина Цветаева превосходно показала, с какой последовательностью, с какой настойчивостью упрощал Жуковский романтическую основу гетевской баллады, насколько рационалистичнее его перевод в сравнении с подлинником: «Вещи равновелики. И совершенно разны. Два Лесных Царя». И далее: «Страшная сказка на ночь. Страшная, но сказка. Страшная сказка нестрашного дедушки. После страшной сказки все-таки можно спать. Страшная сказка совсем не дедушки. После страшной гетевской не-сказки жить нельзя – так, как жили (В тот лес! Домой!)» [23. С. 322, 323]. А ведь по меркам немецкой литературы Гете и романтиком-то подлинным не был!

Точно так же и теоретики русского романтизма опирались не только на авторитет Шеллинга или братьев Шлегелей, но и обращались к эстетическим концепциям Винкельмана, Лессинга и Гердера, Гете, Шиллера и мадам де Сталь – словом, всех, кто в той или иной форме противостоял эстетике и поэтике классицизма. Романтизм, иначе говоря, выступал как суммарное обозначение нового, антиклассического искусства – «парнасский афеизм» (Пушкин).

Романтизм, иначе говоря, выступал как суммарное обозначение нового, антиклассического искусства – «парнасский афеизм» (Пушкин).

На втором, последекабрьском этапе русского романтизма собственно романтические умонастроения и художественные принципы существенно углубляются. В атмосфере общественной реакции, крушения просветительских иллюзий и политических доктрин передовой дворянской интеллигенции отчетливо выявляются коренные черты романтического миросозерцания: напряженный индивидуализм, поиски абсолютных жизненных ценностей, всеохватывающее разочарование в действительности. Общественные противоречия представляются теперь трагически неразрешимыми, стремление к свободе бесперспективным, а сознание человека изначально двойственным – ареной беспрестанной борьбы добра и зла, «земного»» и «небесного» начал.

Естественно, что в этой ситуации заметно ослабевают связи романтизма с традициями классицизма и сентиментализма. Зато русские романтики испытывают теперь воздействие со стороны нового литературного направления – реализма и, в свою очередь, сами воздействуют на него. Взаимодействие, взаимопроникновение романтических и реалистических начал – важнейшая отличительная особенность творчества крупнейших писателей той поры – Пушкина, Лермонтова, Гоголя.

Взаимодействие, взаимопроникновение романтических и реалистических начал – важнейшая отличительная особенность творчества крупнейших писателей той поры – Пушкина, Лермонтова, Гоголя.

Итак, относительная неразвитость собственно романтических начал, переплетение и взаимодействие их с началами дои послеромантическими, «синкретический» характер литературного движения – таковы важнейшие приметы и свойства русского романтизма.

Перед нами снова весь комплекс особенностей, присущих той разновидности литературного направления, которую мы предложили назвать типологическим подобием. Но при всех отличиях русского романтизма от западного невозможно опять-таки отрицать, что он представляет собою своеобразный аналог романтизма европейского. Основные признаки романтического искусства – пусть в смягченных, преображенных, не вполне чистых и развитых формах – проступают в нем достаточно отчетливо.

Между тем, рассматривая (в уже упоминавшейся статье) XVIII век и даже первые десятилетия XIX как эпоху русского Возрождения, В. В. Кожинов – и это вполне логично – пытается обнаружить последующие литературные направления лишь в более позднее время – в 1840–1870-е гг., когда Россия находилась примерно на той же стадии общественного развития, что и передовые европейские страны во второй половине XVIII – начале XIX столетия. И действительно, в русской литературе той поры возникают явления, в духовном и эстетическом отношении довольно близкие западным просветительству, сентиментализму, романтизму. Но самостоятельными литературными направлениями они все-таки не стали.

В. Кожинов – и это вполне логично – пытается обнаружить последующие литературные направления лишь в более позднее время – в 1840–1870-е гг., когда Россия находилась примерно на той же стадии общественного развития, что и передовые европейские страны во второй половине XVIII – начале XIX столетия. И действительно, в русской литературе той поры возникают явления, в духовном и эстетическом отношении довольно близкие западным просветительству, сентиментализму, романтизму. Но самостоятельными литературными направлениями они все-таки не стали.

Не стали именно потому, что к середине XIX в. русская литература прошла превосходную литературную школу, успела пережить – пусть по-своему и не столь интенсивно – основные ступени развития литературы европейской и начиная с 1840-х гг. прочно утвердилась на реалистических позициях. Вторично обращаясь теперь к великим европейским традициям, к идеям и художественным концепциям, казалось бы, давно преодоленным, она стремилась соединить, сплавить их с новейшим художественным опытом, с достижениями и принципами реалистического искусства. Не случайно наши литературоведы все чаще говорят сейчас об универсальности, синтетичности русского реализма XIX столетия.

Не случайно наши литературоведы все чаще говорят сейчас об универсальности, синтетичности русского реализма XIX столетия.

Бесполезно искать поэтому в русской литературе те же самые сентиментализм, просветительство, романтизм, какие существовали в Западной Европе. Если при первом своем проявлении они еще не были «национальными вариантами» общеевропейских литературных направлений, то в середине XIX столетия они уже не могли быть ими. Развитие русской литературы всегда было «неклассическим», «неправильным», и вряд ли стоит подтягивать его под привычные европейские нормы.

Итак, чтобы понятие литературного направления могло стать действенным инструментом постижения литературного процесса, необходимо прежде всего «расчленить» его, увидеть его сложность и неоднородность. Даже если ограничить поле наблюдения одними только европейскими литературами, следует говорить, очевидно, по меньшей мере о трех главных разновидностях внутри основных литературных направлений, которые мы условно назвали классическими формами, типологическими вариациями и типологическими подобиями.

Но теперь, естественно, возникает вопрос противоположного свойства. Что же дает нам право рассматривать названные типологические формы как межнациональную общность, как разновидности одного и того же литературного направления? Сознавая, что решение этого вопроса еще впереди, ограничимся пока лишь предварительными соображениями.

Очевидно, основу всякого художественного направления составляет определенное сходство глубинных духовно-содержательных и эстетических принципов, обусловленных в конечном счете сходным типом миропонимания. В самом деле, при всех различиях национальных разновидностей Ренессанса их объединяет стремление высвободиться из-под безусловного господства феодально-церковной морали, резко возросший интерес к человеческой личности. Именно эта гуманистическая основа (выраженная с большей или меньшей степенью отчетливости) и составляет фундамент европейского Возрождения, того художественного направления, которое принято называть ренессансным реализмом.

Точно так же и классицизм невозможно представить себе без рационалистического культа разума и государственно-гражданских добродетелей, сентиментализм – без утверждения человеческого чувства как величайшей жизненной ценности, а романтизм – без глубокого (хотя тоже, разумеется, более или менее полного и всеобщего) разочарования в действительности, без напряженно-страстного стремления к абсолютному, практически недостижимому идеалу.

Сходством этих глубинных духовно-эстетических первооснов обусловлены многообразные тематические, жанровые и стилевые соответствия, а также совпадения программно-творческих установок и ориентаций, позволяющие в большинстве случаев непосредственно определить принадлежность произведений разных национальных литератур к одному и тому же художественному направлению.

Скажем, уловить различие между романтическими поэмами Байрона и Пушкина (очень существенное и важное) можно лишь в результате специального исследования. Сходство же их, что называется, бросается в глаза и ясно даже неискушенному читателю. При всей несхожести трагедии Расина и Сумарокова это все-таки были произведения одного жанра, написанные с учетом требований и правил классицизма, в то время как в эпоху сентиментализма ведущее место в драматургии занимает «слезная» мещанская драма. Что же касается романтиков, то сама мысль о подчинении художника общеобязательным нормам и правилам казалась им нелепостью, а утверждение его духовной и творческой свободы стало общим местом романтической эстетики.

При всей несхожести трагедии Расина и Сумарокова это все-таки были произведения одного жанра, написанные с учетом требований и правил классицизма, в то время как в эпоху сентиментализма ведущее место в драматургии занимает «слезная» мещанская драма. Что же касается романтиков, то сама мысль о подчинении художника общеобязательным нормам и правилам казалась им нелепостью, а утверждение его духовной и творческой свободы стало общим местом романтической эстетики.

Во-вторых, типологические разновидности одного и того же направления могут быть сближены по значению в литературном процессе, по той роли, которую играют они в истории своей национальной литературы.