До последней запятой: как появились знаки препинания

Экология познания. Где, когда и почему появились современные знаки препинания? Какой пунктуацией пользовались в Древней Греции, Риме и Средневековье.

Где, когда и почему появились современные знаки препинания? Блогер Кейт Хьюстон на страницах BBC Culture прослеживает всю историю точек, запятых и восклицательных знаков — от Александрийской библиотеки до появления эмоджи.

Первые знаки препинания появились в III веке до нашей эры, а предложил их управляющий знаменитой Александрийской библиотекой, древнегреческий филолог Аристофан. До этого в текстах пренебрегали не только запятыми или тире, но и заглавными буквами или даже пробелами: гораздо больше в Древней Греции и Риме ценили хорошо подготовленную и убедительную речь. Беглое же чтение с листа даже на родном языке тогда выглядело чем-то невероятным. Не разграниченные ничем слова и предложения сливались в кашу, и незнакомый с текстом читатель неизбежно останавливался и запинался.

Getty Images

Аристофан предложил использовать три вида знаков: точку посреди строки (·), снизу (.) и наверху (·), которые он назвал их запятой («comma»), двоеточием («colon») и периодом («periodos»). Правда, по сути это были скорее не знаки препинания, а комментарии к текстам — они подсказывали читателям, какой длины паузы нужно оставлять между словами и предложениями.

Римлян не впечатлило новаторство Аристофана, и поэтому с началом их господства в Средиземноморье предвестники современных знаков препинания снова пропали из манускриптов. Цицерон, один из самых известных римских ораторов, даже говорил, что окончание предложения не должно определяться ни паузой, взятой говорящим, ни каким-либо символом, поставленным переписчиком, а только лишь «требованиями ритма». Позже римляне еще немного поэкспериментировали с разграничением·слов·точками, но тоже без особого энтузиазма — во втором веке нашей эры они были отменены. Культ публичных выступлений был слишком силен и произносимые там речи читались не по бумаге, а заучивались ораторами наизусть.

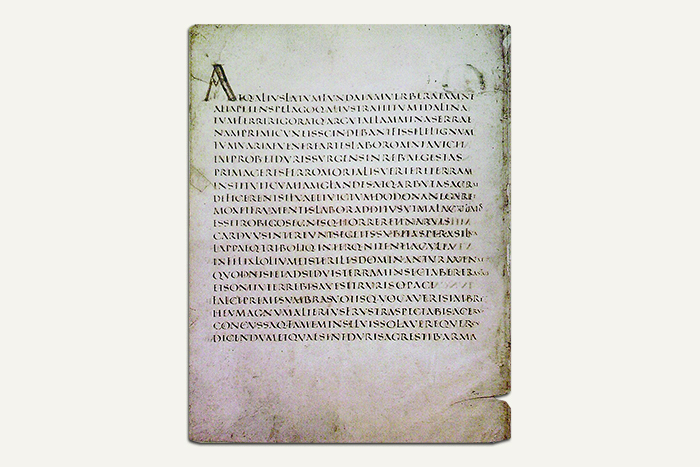

Знаки препинания вернулись в книги только с приходом христианской культуры в IV-V веках нашей эры: если язычники могли передавать свои традиции устно, то для христианской культуры книги стали центральной частью ее идентичности. Псалтырь, четыре Евангелия — слово Божье шло по миру и активно украшалось декоративными буквами, замысловатыми гравюрами и, конечно, разными знаками.

страница из Августовского Вергилия, IV век

Христианские авторы начали использовать знаки препинания примерно в VI веке, чтобы расставлять в текстах акценты, помогавшие избежать двусмысленностей и недопонимания читателей. Еще позднее, уже в VII веке, Исидор Севильский, впоследствии канонизированный католической церковью, возвращается к системе Аристофана. При этом старые знаки он наделяет новыми дополнительными смыслами. Нижняя точка (.) теперь обозначает не только паузу между словами, но и получает грамматические функции первой в истории запятой, в то время как верхняя точка (·) обозначает конец предложения.

Вскоре после этого, в VIII веке, появляются и пробелы между словами. Их вводят ирландские и шотландские монахи, уставшие вычленять отдельные слова из бесконечной вереницы плохо знакомых латинских букв.

С тех пор система точек, предложенная Аристофаном, становится в средневековой Европе общепризнанной и постепенно развивается. Новые знаки приходят из нотной грамоты, вдохновленной григорианскими песнопениями. Это punctus versus, приостанавливающий предложение (предвестник современной точки с запятой), punctus elevatus, обозначающий изменения в тоне (на письме он выглядел как перевернутая точка с запятой, а со временем развился в современное двоеточие) и punctus interrogatives, использующийся для выделения восклицательных и вопросительных предложений (современный восклицательный знак появился только в XV веке).

В результате, аристофановские точки стали постепенно вырождаться. С появлением более специфических знаков различия между ними стали настолько тонкими, что авторам наскучили эти маленькие, средние и продолжительные паузы. Теперь точку можно было ставить в любом месте текста, а означала она нечто среднее между современной запятой, точкой с запятой и, соответственно, точкой.

Совершенно новую систему пунктуации в XII веке предложил итальянский писатель Бонкомпаньо да Синья. В ней было всего два знака: слэш (/) для обозначения пауз и тире (—) для завершения предложения. И если судьба последнего туманна — не факт, что именно он стал предком современного тире, то слэш сразу стал невероятно популярен. Компактный и хорошо заметный, он подходил для обозначения пауз гораздо лучше аристофановских запятых.

Окончательно система пунктуации сложилась с выпуском первой печатной Библии: в ней слэш Бонкомпаньо да Синья упал вниз, обзавелся хвостом и стал современной запятой, в компанию к средневековой точке с запятой и восклицательному знаку присоединились похожие на них двоеточие и знак вопросительный, а древнегреческая точка наконец нашла свое законное место в конце предложения. Для писателей этого набора было вполне достаточно, а печатный процесс зафиксировал его в качестве стандарта на многие века вперед.

И только сейчас, когда основным способом передачи информации стали уже не газеты с книгами, а интернет, система пунктуации снова ожила — с запятыми и точками, разбросанными по клавиатуре, абстрактный писатель XV века еще бы справился, но что делать с эмоджи и эмотиконами? опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

econet.ru

10 фактов о знаках препинания

Антон Чехов говорил, что знаки препинания служат нотами при чтении. Само выражение «знак препинания» образовано от древнего глагола «препинать» – «остановить, задержать в движении».

Знаки препинания появились значительно позднее букв. Их стали использовать для интонационного выделения, для разделения и выделения частей текста, для эмоциональной окраски. Антон Чехов говорил, что знаки препинания служат нотами при чтении. Само выражение «знак препинания» образовано от древнего глагола «препинать» – «остановить, задержать в движении». В русском языке десять знаков препинания. Расскажем обо всех.

1. Точка

«Так, – сказала точка,

Точка-одиночка. –

Мной кончается рассказ.

Точка из стихотворения Самуила Маршака «Знаки препинания» практически права: можно представить себе фразу без запятой, без тире, без вопросительного знака, но невозможно без точки. Точка – самый древний знак препинания, им отмечали конец предложения еще древние греки и римляне. Из самых, что ни на есть практических целей – для облегчения декламации.

В темные средние века о точке позабыли. Что там предложения! Даже слова писали, не отделяя их друг от друга. В русских и западных текстах точка появилась практически одновременно – в конце XV века. В русском языке слово «точка» происходит от глагола «ткнуть», на латыни punctum связано с латинским глаголом «колоть». Не все народы единодушны: в Китае вместо точки в конце предложения ставят кружок, в Индии – вертикальную линию, а в эфиопском письме вместо одной точки ставят сразу 4, но не в ряд, а квадратиком (።).

2. Запятая

Заявили запятые:«Мы – особы занятые.

Не обходится без нас

Ни диктовка, ни рассказ».

Истинная правда: запятая – самый распространенный знак в русской письменности. Ведь точка в предложении одна, а запятых мастер наставит столько, что считать собьешься. Слово опять одолжили на Древней Руси, где глагол «запяти» означал «зацепиться» или «задеть». Круглое и с хвостом, как в известной загадке, стало разбивать слова в русских предложениях примерно с 1520 года. О том, как важно правильно поставить запятую, известно всем знакомым с письмом из исторической задачи: «Казнить нельзя помиловать».

3. Точка с запятой

«Если нет над нами точки,

Запятая – знак пустой!» –

Отозвалась с той же строчки

«Тётя» точка с запятой имеет своего вполне конкретного «отца»: ее придумал и ввел в употребление знаменитый венецианский издатель Альд Мануций. По его замыслу точка с запятой разделяла противоположные слова и независимые части сложносочиненных предложений. И прижилось: веком позже точка с запятой обнаружилась в творениях Шекспира. В современном русском языке творением Мануция пользуются в бессоюзном сложном или сложносочиненном предложении, если в его составных частях уже довольно запятых. Греческий язык зашел куда дальше русского: в нем точка с запятой играет роль вопросительного знака.

4. Двоеточие

Двоеточие, мигая,

Закричало: «Нет, постой!

Я важней, чем запятая

Или точка с запятой,

Потому что я в два раза

Больше точки одноглазой».

«Мигающее» в стихах Маршака двоеточие – знак пояснения: оно указывает на то, что часть текста после него связана пояснительными или причинными отношениями с частью текста, что находится перед ним. Как разделительный знак оно употребляется с конца XVI века и упоминается в первых книжках по грамматике, к примеру в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого. До середины XIX века двоеточие использовалось в русском и в других европейских языках как знак сокращения. Экономные финны употребляют его для этой цели до сих пор, причем даже в середине слова: к примеру, вместо Helsinki они часто пишут H:ki.

5. Многоточие

«Если вам угодно знать,

Я важней, чем прочие.

Там, где нечего сказать,

Ставят многоточие…»

Владимир Набоков назвал многоточие следами слов, ушедших на цыпочках, Александр Генис дорожным знаком, указывающим на перекресток текста с пустотой. Многоточие – полная противоположность безапелляционной точке: оно обозначает паузу или незакоченную мысль и может, к тому же, нести оттенок неуверенности. «Знак пресекательный», как назвал многоточие в своей «Грамматике» 1831 года русский филолог А.Х. Востоков, в английском и русском варианте изображаются тремя точками, а в китайском языке так целыми шестью. Как и букву «ё», многоточие популяризировал Карамзин: наверное, имел пристрастие к точкам, где бы они ни были поставлены…

6. Восклицательный знак

Прибежал Чудак –

Восклицательный знак.

Никогда он не молчит,

Оглушительно кричит:

«Ура! Долой! Караул! Разбой!»

Михаил Васильевич Ломоносов назвал восклицательный знак «удивительным» знаком. Англичане считали иначе: восклицательный знак появился в английских печатных текстах в XV веке и назывался знаком восхищения или восклицания. Есть версия, что он произошел от латинского восклицания Io, выражающего радость. Бурные эмоции на письме начали выражать довольно поздно: к примеру, в немецкоязычном тексте восклицательный знак появился в 1797 году. А американский писатель Френсис Скотт Фицджеральд призывал отказаться от восклицательного знака: «Ставить его – писал он, – это все равно, что смеяться над собственной шуткой».

7. Вопросительный знак

Притащился кривоносый

Вопросительный знак.

Задаёт он всем вопросы:

«Кто? Кого? Откуда? Как?»

Поэт Тредиаковский как-то спросил царского шута, знает ли тот что-нибудь о вопросительном знаке. «Знаю, – ответил шут. – Это маленькая горбатенькая фигура, которая задает дурацкие вопросы». Поэт Михаил Светлов шутил, что вопросительный знак – это состарившийся восклицательный. А вот и нет: в предках у знака вопроса числится точка с тильдой, то есть волнистой чертой сверху, которая обозначала удивление в голосе. Так писали в VIII века при дворе Карла Великого. Потом книгопечатникам: то ли братьям фон Шпейер, которых в Венеции звали да Спира, то ли самому Мануцию, их современнику, пришло в голову использовать первые две буквы латинского слова quaestio, что значит поиск ответа. Сначала вроде бы писали букву q над буквой o, а потом эта сложная конструкция трансформировалась в наше привычное «?».

8. Тире

Сомерсет Моэм писал о тире, что в нем есть что-то грубое, порывистое и азартное, и что можно редко встретить предложение, в котором его можно было бы заменить элегантной точкой с запятой или четкими отделяющими скобками. Русский лингвист А.А. Барсов в «Кратких правилах российской грамматики», изданных в 1771 году, очень точно назвал его «молчанкой», а полвека спустя другой русский ученый А.Х. Востоков в своей «Сокращенной русской грамматике» изящно обозначил тире, как знак мыслеотделительный. Свое двусложное название тире получило от французского глагола со значением «растягивать». Популяризировал тире неугомонный Николай Михайлович Карамзин, но истинным его апологетом называют Марину Цветаеву.

9. Кавычки

Писать как курица лапой, конечно, некрасиво. А вот лягушачьи лапки, то есть кавычки, в письменной речи не только возможны, но иногда и совершенно необходимы. Смешное слово произошло от диалектного «кавка», то есть лягушка, или «кавыкать» – ковылять. Но может быть, лапки утиные или гусиные: ученые обнаружили в русских диалектах слово «кавыш», что означает утенок или гусенок. Считают, что они попали к нам еще в XV веке: в грамматическом руководстве «Сказание изъявлено о писменех» их употребление попытался регламентировать ученый Константин Философ. Сейчас французские «елочки» и немецкие «лапки» употребляют, как известно, для выделения прямой речи, цитат, названий, если они не географические, а также для обозначения иронии. Ирония, кстати, шагнула с бумаги в жизнь: жест «кавычки», то есть две «козы» из согнутых пальцев означают слово «якобы».

10. Скобки

«Наш первый университет» Михайла Ломоносов назвал скобки в своей «Российской грамматике» удивительно образно: вместительный знак. И пояснил: «слово или целый разум в речь вмещает без союза и порядочного сочинения». Этот парный знак препинания впервые появился в русском языке на сто с лишним лет раньше, чем жил Ломоносов. Круглые скобки наличествуют уже в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого: эту книгу вместе с «Арифметикой» Магницкого, Ломоносов назвал «вратами своей учености». Скобки, как правильно говорил Михайла Васильевич, указывают на относительную независимость содержащегося в них текста, от смысла всего предложения. Русская пунктуация разрешает и квадратные скобки – в них обычно помещается номер сноски.

scientificrussia.ru

как появились знаки препинания — T&P

Где, когда и почему появились современные знаки препинания? Блогер Кейт Хьюстон на страницах BBC Culture прослеживает всю историю точек, запятых и восклицательных знаков — от Александрийской библиотеки до появления эмоджи. «Теории и практики» публикуют основные тезисы.

Первые знаки препинания появились в III веке до нашей эры, а предложил их управляющий знаменитой Александрийской библиотекой, древнегреческий филолог Аристофан. До этого в текстах пренебрегали не только запятыми или тире, но и заглавными буквами или даже пробелами: гораздо больше в Древней Греции и Риме ценили хорошо подготовленную и убедительную речь. Беглое же чтение с листа даже на родном языке тогда выглядело чем-то невероятным. Не разграниченные ничем слова и предложения сливались в кашу, и незнакомый с текстом читатель неизбежно останавливался и запинался.

Аристофан предложил использовать три вида знаков: точку посреди строки (·), снизу (.) и наверху (·), которые он назвал их запятой («comma»), двоеточием («colon») и периодом («periodos»). Правда, по сути это были скорее не знаки препинания, а комментарии к текстам — они подсказывали читателям, какой длины паузы нужно оставлять между словами и предложениями.

Римлян не впечатлило новаторство Аристофана, и поэтому с началом их господства в Средиземноморье предвестники современных знаков препинания снова пропали из манускриптов. Цицерон, один из самых известных римских ораторов, даже говорил, что окончание предложения не должно определяться ни паузой, взятой говорящим, ни каким-либо символом, поставленным переписчиком, а только лишь «требованиями ритма». Позже римляне еще немного поэкспериментировали с разграничением·слов·точками, но тоже без особого энтузиазма — во втором веке нашей эры они были отменены. Культ публичных выступлений был слишком силен и произносимые там речи читались не по бумаге, а заучивались ораторами наизусть.

Знаки препинания вернулись в книги только с приходом христианской культуры в IV-V веках нашей эры: если язычники могли передавать свои традиции устно, то для христианской культуры книги стали центральной частью ее идентичности. Псалтырь, четыре Евангелия — слово Божье шло по миру и активно украшалось декоративными буквами, замысловатыми гравюрами и, конечно, разными знаками.

страница из Августовского Вергилия, IV век

Христианские авторы начали использовать знаки препинания примерно в VI веке, чтобы расставлять в текстах акценты, помогавшие избежать двусмысленностей и недопонимания читателей. Еще позднее, уже в VII веке, Исидор Севильский, впоследствии канонизированный католической церковью, возвращается к системе Аристофана. При этом старые знаки он наделяет новыми дополнительными смыслами. Нижняя точка (.) теперь обозначает не только паузу между словами, но и получает грамматические функции первой в истории запятой, в то время как верхняя точка (·) обозначает конец предложения.

Вскоре после этого, в VIII веке, появляются и пробелы между словами. Их вводят ирландские и шотландские монахи, уставшие вычленять отдельные слова из бесконечной вереницы плохо знакомых латинских букв.

С тех пор система точек, предложенная Аристофаном, становится в средневековой Европе общепризнанной и постепенно развивается. Новые знаки приходят из нотной грамоты, вдохновленной григорианскими песнопениями. Это punctus versus, приостанавливающий предложение (предвестник современной точки с запятой), punctus elevatus, обозначающий изменения в тоне (на письме он выглядел как перевернутая точка с запятой, а со временем развился в современное двоеточие) и punctus interrogatives, использующийся для выделения восклицательных и вопросительных предложений (современный восклицательный знак появился только в XV веке).

В результате, аристофановские точки стали постепенно вырождаться. С появлением более специфических знаков различия между ними стали настолько тонкими, что авторам наскучили эти маленькие, средние и продолжительные паузы. Теперь точку можно было ставить в любом месте текста, а означала она нечто среднее между современной запятой, точкой с запятой и, соответственно, точкой.

Совершенно новую систему пунктуации в XII веке предложил итальянский писатель Бонкомпаньо да Синья. В ней было всего два знака: слэш (/) для обозначения пауз и тире (—) для завершения предложения. И если судьба последнего туманна — не факт, что именно он стал предком современного тире, то слэш сразу стал невероятно популярен. Компактный и хорошо заметный, он подходил для обозначения пауз гораздо лучше аристофановских запятых.

Окончательно система пунктуации сложилась с выпуском первой печатной Библии: в ней слэш Бонкомпаньо да Синья упал вниз, обзавелся хвостом и стал современной запятой, в компанию к средневековой точке с запятой и восклицательному знаку присоединились похожие на них двоеточие и знак вопросительный, а древнегреческая точка наконец нашла свое законное место в конце предложения. Для писателей этого набора было вполне достаточно, а печатный процесс зафиксировал его в качестве стандарта на многие века вперед.

И только сейчас, когда основным способом передачи информации стали уже не газеты с книгами, а интернет, система пунктуации снова ожила — с запятыми и точками, разбросанными по клавиатуре, абстрактный писатель XV века еще бы справился, но что делать с эмоджи и эмотиконами?

theoryandpractice.ru

Кто изобрёл знаки препинания? | Linguis

Существующие на Земле языки могут подчас значительно отличаться друг от друга. Но у всех есть нечто общее, объединяющее их между собой — пунктуация. Ведь знаки препинания существуют в любом современном языке. Но как давно они появились, кто первый стал их использовать?

У каждого языка есть свои правила расстановки знаков препинания. Так, русский язык характеризуется весьма запутанной системой, в то время, как в китайском, несмотря на то что он считается самым сложным языком в мире, правила пунктуации достаточно просты. Интересной особенностью испанского языка являются знаки препинания, обрамляющие вопросительные и восклицательные предположения. Примеров можно привести ещё немало.

Интересный факт. Ежегодно 24 сентября в США празднуется Национальный День пунктуации — National Punctuation Day. Он был учреждён в 2004 году с целью повышения грамотности обычных людей в деле правильной расстановки знаков препинания.

Современному человеку, постоянно сталкивающемуся с необходимостью расстановки всевозможных запятых, дефисов, кавычек, многоточий и т. п., трудно представить, что некогда знаков препинания вообще не существовало. Древние тексты являли собой простой поток символов, не разделяемых не то что точками, но даже пробелами. Разве что иногда несколько отделялись друг от друга отдельные куски текста, соответствующие современным предложениям.

Чтение в те годы было непростым делом. Но тогда никто не писал большие тексты, процесс этот был непростым, а писчие материалы стоили слишком дорого. Впрочем, некоторые древние авторы всё же использовали различные символы, которые предназначались для самых разных целей. Например, они могли означать начало нового смыслового значения, то есть абзаца или параграфа. Люди начинают понимать, что при помощи специальных знаков препинания можно не только сделать тексты более удобочитаемыми, но и добиться возможности передавать эмоции при письме. Считается, что автором этой идеи является Аристотель.

Но какая-либо специальная система отсутствовала. Её созданием впервые озаботились различные древнегреческие философы и драматурги, жившие в период 2-1 веков до нашей эры. Особо преуспел в этом Аристофан Византийский. Тогда была разработана достаточно сложная система. Впрочем, их труды не увенчались особым успехом и длительное время тексты в Европе продолжали писать всё тем же жутким неразрывным потоком, в лучшем случае отделяя некоторые смысловые отрезки точками, пробелами или какими-либо другими специальными символами.

Только к 8-му веку стало обычным отделять друг от друга отдельные слова и предложения, появились заглавные и строчные буквы. Именно тогда «стандартом» для разделения смысловых значений стала такая привычная сегодня точка. Кстати, само слово «пунктуация» происходит от латинского «punctus» — «точка».

Так продолжалось почти до 15-го века, когда в связи с зарождением и развитием книгопечатания появилась необходимость и в расширенной системе знаков препинания. Тогда же византийский книгопечатник Альд Мануций начал использовать в издаваемых им книгах точки, запятые и двоеточия. Ну а поскольку эти издания расходились по всей Европе, то задействованная Мануцием система быстро стала стандартом.

Затем, в конце 16-го века английский драматург Бен Джонсон стал использовать знаки препинания не только для определения пауз, но и определения структуры сложных предложений. К тому времени уже появились все основные знаки пунктуации, включая вопросительный и восклицательный знаки, а также точку с запятой. Все они уже активно использовались в произведениях Шекспира, появившихся в 17-м веке. В дальнейшем принятая в Европе пунктуация стала основой для языков из других регионов.

Интересный факт. Происхождение вопросительных и восклицательных знаков интересно само по себе. Ранее их заменяли латинское восклицание «Io» и обозначение вопроса «Qo» (сокращение от «quaestio» — «вопрос»). Впоследствии для компактности эти буквы стали размещать друг над другом. А затем их и вовсе заменили специальными похожими символами.

К началу 19-го века все основные знаки препинания уже были изобретены и внедрены. Но процесс создания новых символов не завершился и по сей день. Например, столь популярные сегодня смайлы — это не что иное, как специфические знаки препинания, способные передавать эмоции.

Читай также:

Помогают ли адаптированные книги изучению языка

8 причин изучать иностранные языки

Изучение языков возможно в любом возрасте

linguis.net

Точка — знак препинания: правила, примеры использования.

Точка — это общеупотребимый на письме знак препинания, которым обозначают завершение повествовательного предложения. Его история восходит к первым книгам, написанным на старославянском языке.

Краткая история точки

Первоначально точка была в форме креста. Таким образом писцы обозначали не конец предложения как таковой, а всего лишь остановку. Например, писец мог уйти на трапезу, на отдых, спать, молиться или выполнять тому подобные вещи. Перед тем как это происходило, ставилась точка, которая тогда была в форме креста.

Интересно, что пунктуация в то время еще не была развита, и поэтому крест вполне мог ставиться посреди слова. Дальнейшее развитие русского языка привело к постепенному превращению креста в пунктирный крестик, а затем родилась знакомая всем точка, ставящаяся в конце предложения.

Наследие былых времен

Наша точка знак препинания очень интересный и поныне несет в себе воспоминания о том, что когда-то это было простое указание на остановку.

Возьмем, например, сокращения: «и т. д.», «и т. п.» или другие подобные конструкции. Знакомая всем точка встречается и здесь, вот только указывает не на конец предложения, а на остановку слова. Подобно тому, как древние писцы могли ставить крест, чтобы сэкономить бумагу и сократить слово, так и в наше время ставится указание.

Но точка знак препинания, который до сих пор не до конца превратился в указание на конец предложения. Взять, например, заголовок. Любой хороший заголовок — это, вне всякого сомнения, предложение. Есть существительное, сказуемое. Предложение выражает какую-то мысль, которая может быть понята и осмыслена. Однако знакомая всем точка знак препинания, указывающий на конец предложения, здесь не ставится. Более того, посмевший это сделать немедленно навлечет на себя гнев всего филологического сообщества. Такие знаки препинания, как точка, в заголовках не ставятся.

Есть и другие исключения. Например, предложения в списках далеко не всегда заканчиваются точками, хотя другие знаки препинания вполне могут использоваться и даже обязаны там присутствовать.

Если еще подробнее посмотреть на то, что представляет собой точка знак препинания открывается с совершенно иной стороны. Иногда повествовательное предложение вовсе не заканчивается точкой. Обычно так происходит, когда мысль не полностью закончена: тогда многоточие намекает читателю на то, что не все еще сказано, что начатая здесь мысль может быть продолжена когда-то в будущем.

Точка знак препинания очень интересный, и, если принять во внимание постоянное развитие русского языка, неизбежно развитие точки. Ее путь от древнего креста к современному своему состоянию, безусловно, интересный и заслуживает уважения, но ни в коем случае не завершился полностью и окончательно.

Смысловое содержание точки

Пунктуация в русском языке не терпит вольности подхода. Красота письменного языка основывается на четких правилах, знать которые вменяется в обязанность любому грамотному человеку.

И все же точка знак препинания, который выполняет смысловую функцию. Ею мы отделяем на письме одно предложение от другого, а вместе с ними и мысли друг от друга. Без точки невозможно было бы понять, где кончается одно утверждение и начинается новое. Если читатель мысленно попробует убрать из этого текста все точки, он превратится в нечитаемую абракадабру. Поэтому, прежде чем рассматривать тот факт, что точка знак препинания очень интересный, необходимо взглянуть на кое-что другое — на правила формирования мыслей. Любая мысль выражается на каком-то языке. Невозможно себе вообразить «мысль вообще», без использования какого-то языка, с помощью которого только и возможна передача мышления и его результатов.

Русский язык — это такой же инструмент мышления, как и знания в голове отдельно взятого человека. Этим веками отточенным инструментом необходимо научиться пользоваться, в противном случае мысль будет выражена без учета его особенностей, и тогда человека не поймут. Его могут даже назвать неграмотным.

Предложение

Точка знак препинания, который отделяет одно предложение от другого. Каждое предложение — законченная мысль и содержит:

- Подлежащее. Главный член предложения. Это субъект, который выполняет какое-то действие, или объект, в отношении которого такое действие выполняется. В ряде случаев подлежащим может быть даже признак, который указывается в сказуемом. Например, предложение «Маша едет за хлебом» — это, вне всякого сомнения, законченная мысль. Здесь в качестве подлежащего выступает «Маша».

- Сказуемое. Чаще всего предстает в виде глагола и указывает на конкретное действие, которое выполняется подлежащим или в отношении подлежащего. Возьмем уже знакомое предложение «Маша едет за хлебом». Если «Маша» — это подлежащее, то «едет» — глагол-сказуемое.

Подлежащее и сказуемое — минимально необходимая конструкция предложения, после которого ставится знакомая всем точка. Но если вдруг этим правилом решит кто-то пренебречь и будет формулировать предложения не по правилам, то даже верно расположенная точка не спасет положение. Неграмотного не поймут.

Дополнительные возможности точки

Читатель, конечно, помнит безусловно интересную историю точки. Когда-то в прошлом она означала остановку работы писца или просто остановку внутри предложения. Это предназначение точки живо поныне, хотя применяется не всегда. Как всякое средство усиления выразительности, точка используется в меру и со вкусом. Иначе читатель привыкнет к такому средству и перестанет его воспринимать.

Такие мастера русской словесности, как Александр Пушкин или Владимир Маяковский, могли использовать знаки препинания в качестве способа указания на дополнительные паузы, которых можно было бы избежать. Например: «Был вечер. Небо меркло. Воды струились тихо», — принадлежит пушкинскому перу. Здесь вполне можно избежать точки, поскольку фактически одна мысль делится на несколько частей. И тем не менее это сделано не просто так. Точка служит средством усиления художественной выразительности, описывается быстрая смена событий.

Человек, умеющий пользоваться точкой, без сомнения, выразит мысль наиболее привлекательным способом, заставит читателя воспринять все оттенки передаваемой информация. Пунктуация русского языка открывает мастеру словесности всю широту использования богатства возможностей точки.

Точка перед союзом

Есть еще одно наследие тех времен, когда точка использовалась преимущественно как знак остановки работы писца или просто указание на смысловую остановку. Известно, что союзы «а», «и», «однако» и тому подобные могут соединять несколько мыслей в одно предложение. Полученные конструкции бывают сложноподчиненными или сложносочиненными.

К подобным конструкциям всегда относятся с настороженностью. Мастер словесности, решивший соединить несколько мыслей в одну фразу, должен это сделать безукоризненно. Иначе конструкция развалится, станет непонятной окружающим. То, что могло бы быть триумфом умения выражать собственные мысли, станет поражением. Поэтому, согласно правилам русского языка, допускается ставить точку перед союзом, если следующая часть может быть выражена самостоятельным предложением. Например: «За несколько дней до праздника нас посетил доктор. И опять мы спорили до утра, а по вечерам играли на бильярде».

Красота русского языка в том, что озвученная выше мысль может выражаться разными способами. Поэтому различаются знаки препинания в конце предложения. Нужно подчеркнуть выразительность повествования? Тогда точкой надо разделить мысль на несколько маленьких фрагментов — динамика повествования усилится. Прием подходит художественной литературе, которая поднимает проблемы, требующие от читателя напряженного внимания к быстро меняющимся событиям.

Нужен более спокойный и ровный темп? Нет ничего проще. Точкой можно поделить мысль на два или три предложения. Если от читателя требуется напряженная работа ума, тренировка мышления, точка может быть поставлена всего один раз — в самом конце. Вместо этого мысли соединяются запятыми в одно сложное предложение.

Перечисление

Правила русского языка не запрещают точке присутствовать в рубриках перечисления, особенно если внутри списка уже присутствуют знаки препинания или перечисление состоит из нескольких предложений.

Наша точка завоевала себе право присутствовать в таких предложениях, потому что по правилам русского языка их следует рассматривать как самостоятельную и законченную мысль. Факт перечисления, безусловно, учитывается, но если бы это предложение можно было силой вырвать из перечисления и рассмотреть со всех сторон, стороннему читателю была бы понятна мысль, выраженная в предложении.

Если список состоит из нескольких пунктов перечисления, ставится другой знак препинания — точка с запятой. Запомнить просто. Представим, что у нас есть такой список, как:

Слово состоит из:

- приставки;

- корня;

- суффикса;

- окончания;

- основания.

Чтобы узнать, какой знак препинания надо ставить в конце каждого перечисления, просто вырвем любой пункт из контекста. Разве читатель поймет заложенную автором мысль, если просто прочитает «суффикса»? Это слово могло быть применено в абсолютно любом контексте, а потому нужна дополнительная информация, которая поможет читателю понять мысль.

Если же, напротив, предложение понятно само по себе и не требует никаких дополнительных уточнений, ставится заслуженная точка. Именно этот знак препинания отделяет одну законченную мысль от другой.

Дополнительная информация

Точка выполняет еще одну утилитарную функцию — облегчение декламирования написанного текста. В античное время греческая и римская точки использовались, не в последнюю очередь, именно для этого. Чтецу было проще декламировать написанный текст, если предложения разделялись между собой точками.

Хотя те точки не имеют прямого отношения к старославянскому языку, где употреблялся знакомый нам уже крест, все же именно эта утилитарная цель должна по праву считаться основной причиной использования точки.

Точка — это самый старый знак препинания. Фактически именно с его изобретения можно говорить о начале пунктуации в современном нам виде.

Поскольку это самый древний знак, он поныне основной в тексте. Можно представить художественную книгу без вопросительных, восклицательных знаков, без запятой или тире, но без точки — нельзя!

Парцелляция

Еще один инструмент использования точки — парцелляция. Конструкция подразумевает намеренное расчленение связанного повествовательного текста на несколько крошечных. Например: «Черные джинсы. Мои. Любимые. Надеваю их. Выгляжу сногсшибательно. Встречаю Машу». Согласитесь, мысль можно выразить менее рваными кусками. Но тогда потеряется определенная часть смысла. Та самая, которая придает тексту известное обаяние.

Впрочем, парцелляция — это частичное нарушение норм русского языка. Инструмент этот вполне признан, но пользоваться им следует очень осмотрительно, как всяким тонким механизмом.

Одно неверное движение — и фраза, которая могла бы поразить читателя в самое естество, превратится в простую неграмотность и нарушение правил русского языка.

Полезная информация: к сложным инструментам рекомендуется переходить только после того, как автор научится использовать более простые способы выражения мыслей.

Русская словесность дарит возможность действительно высокого разнообразия использования средств. Не рекомендуется забывать об этом.

Многоточие

Со временем некоторые точки разрослись сразу до трех. В русском языке этот знак известен под названием «многоточие». Три поставленные в ряд точки — это относительно новое изобретение, и впервые оно упоминается в грамматике Востокова в 1831 году. Правда, в то время многоточие называлось иначе, а именно «знак пресекательный».

В отличие от классической точки, многоточие говорит о прерванной речи, незаконченном повествовании, а то и просто о пропуске в тексте.

Каждый знак надо использовать с умом! В противном случае читатель не поймет, что же хотел сказать автор. Порой в литературе автор даже специально уточняет, в каком именно смысле применяется многоточие в конкретный момент. Если в научно-популярной, публицистической литературе это можно делать открытым текстом, то в случае с художественной все обстоит куда сложнее. Автору приходится просеивать слова в поисках подходящего, чтобы описать смысл использованного знака без нарушения художественной целостности повествования.

И все же многоточие востребовано гораздо меньше нашей любимой точки. Возможно, потому что знак этот еще относительно молод на фоне огромной истории русской словесности, а возможно, по причине более приземленной: если точка востребована почти в каждом предложении, то редкий автор согласится строить свое повествование из прерванных мыслей, недоговоренных сообщений и пропусков.

Восклицательный знак и точка

Помимо знакомой точки, в русском языке существуют другие знаки, говорящие о конце предложения. К таким относится восклицательный знак.

Восклицательный знак ставится в конце восклицательного предложения и выполняет интонационно-выделительную функцию. Если автор задумал указать на экспрессию, изумление, удивление или иные сильные чувства, ставится восклицательный знак.

Выбор между точкой и восклицанием нелегок. Ошибка может привести к тому, что автора поймут неправильно и даже изменится характер текста. Русский язык, как всякая сложная и постоянно развивающая система, одновременно очень тонкая. Даже небольшие изменения вызывают колоссальные последствия.

Порой приходится проделать нелегкую работу, чтобы понять, какой же знак здесь более всего подходит — точка или восклицательный. Может быть, вопросительный?

Мастера русской словесности рекомендуют внимательно читать собственный текст. Находите мысли, выраженные словами, которые могут быть поняты двояко. Меняйте конструкцию фраз на менее двусмысленную. Только так можно гарантировать, что читатель не просто прочитает написанный текст, но и поймет его, как и было задумано.

Если попытка решить дилемму восклицательного знака и точки никак не удается, лучше попробовать перестроить фразу и выразить мысль каким-то иным способом.

Похожие статьи

russkiy-pravilno.ru

Какова история точки с запятой 🚩 Культура и общество 🚩 Другое

В Европе точку с запятой впервые в конце XIV века ввел итальянский издатель и типограф Альд Мануций, который жил и работал в Венеции.

Человек этот занимался изданием трудов древних (преимущественно греческих) ученых и философов. До Мануция Европа писала тексты без какого-либо разбиения на смысловые части (не используя не только привычные нам точки или запятые, но зачастую даже не ставя пробелы между словами). Поэтому в целях удобства восприятия издаваемых им книг, Альд Мануций нуждался в разработке системы пунктуации (которая до сих пор используется в большинстве языков мира).

В частности, была разработана и точка с запятой. Новый знак предназначался для разделения слов, противоположных по значению.

Через несколько веков точка с запятой стала использоваться по всей Европе, но уже с привычным нам значением — разделением предложений со сложным составом. Исключением здесь стал греческий (соответственно, и церковнославянский) язык, в котором точка с запятой и поныне используется как вопросительный знак.

В древности в русском языке какие-либо знаки препинания, как и в Европе, не использовались. Буквы писались слитно, однако русичи над буквами или под ними с целью разделения слов иногда использовали различные смысловые символы. Непреодолимая потребность в знаках препинания, исполняющих отдельные функции, возникла с развитием книгопечатания.

Пунктуация в Древней Руси на начальном этапе своего развития ориентировалась на греческую.

Первым знаком препинания стала точка. Она появилась в 1480-е годы. Собственно, от нее годами позже произошли и все остальные знаки, что в частности отразилось в их названиях.

В 1515 году по поручению Великого князя Василия III ради перевода греческих книг в Москву был направлен Максим Грек (в миру его звали Михаил Триволис). Этот человек действительно был греком, он не понимал по-русски, однако с помощью русских переводчиков и писцов сперва удалось перевести на русский язык Псалтырь. Именно тогда и появилась точка с запятой (Максим Грек называл ее «иподиастоли»). Но тогда данный знак Грек рекомендовал использовать для обозначения вопроса (привычного нам вопросительного знака в письменности тогда еще не существовало).

Чуть позже, после того, как был придуман вопросительный знак, точка с запятой стала использоваться в привычном нам значении, как разделительный символ в больших предложениях со сложным составом, либо как разделитель в предложениях с перечислением, части которого содержат в себе запятые. В XX веке точка с запятой стала использоваться еще и как разделитель между фраз в нумерованных списках.

www.kakprosto.ru

Знаки препинания, о которых вы не знали

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту

красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы выразить свои эмоции, вопросительного и восклицательного знаков и точки больше недостаточно.

Пользуясь тем набором знаков препинания, который мы имеем сейчас, очень трудно выразить свои эмоции так, чтобы читатель понял их правильно. А в условиях того, что общаемся мы большей частью, переписываясь в интернете, вопросительного и восклицательного знаков и точки явно недостаточно для того, чтобы, например, выразить уверенность или сомнение.

Поэтому находчивые люди придумали смайлики, с помощью которых можно выразить все что угодно — от безутешного горя до сумасшедшей радости. Самым популярным, конечно, стал смайлик улыбки. Его ставят почти все и почти всегда, вместо точки, которая, кстати, оказалась в незаслуженной опале. Если человек поставил точку вместо смайла, все: это сигнал. Собеседник не улыбается, значит, он сердит или обижен, хотя на самом деле это, скорее всего, не так.

Из-за бешеной популярности и необходимости смайлов, переходить от дружеской переписки к деловой становится трудно. То и дело в письме клиенту, партнеру или работодателю хочется поставить скобочку, чтобы показать, что вы пошутили или заверить адресата в том, что вы настроены дружелюбно. Но нельзя.

AdMe.ru представляет 12 знаков препинания, которые были придуманы давным-давно и даже когда-то использовались, но по каким-то причинам не стали популярными. Но если бы их ввели в обиход сейчас, ситуация была бы другая.

Интерробанг

| Лигатура из вопросительного и восклицательного знаков. Конечно, комбинацию из вопросительного и восклицательного знаков можно заменить, просто написав их один за другим, но интерробанг выглядит на письме более представительно. |

Риторический вопросительный знак

| Этот знак препинания, похожий на зеркальное отражение обыкновенного вопросительного знака, был придуман Генри Денхэмом, гуманистом, защищавшим в конце 16 века право на существование художественной литературы и театра. Его использовали для обозначения риторического вопроса вплоть до начала 1600-х годов. |

Иронический знак

| Очень похож по написанию на риторический вопросительный знак, но все же несколько отличается — он меньше, расположен не на строке, а немного выше, и ставится не в конце предложения, а в начале. Впервые использовать иронический знак предложил французский публицист Алькантер де Брам в XIX веке, а в 1966 году писатель Эрве Базен в своей книге «Ощипать птицу» (Plumpons l’Oiseau) описал аналогичный символ вместе с еще пятью новыми знаками. |

Любовный знак

| Среди предложенных Базеном знаков был любовный знак, состоящий из двух вопросительных знаков, отражающих друг друга, и точки внизу. Его можно было использовать, например, в открытках: «С юбилеем», «Поздравляем», «С новорожденным». |

Согласительный знак

| Согласительный знак выражает демонстрацию доброй воли или приветствия, его можно использовать, чтобы сказать, например, «Как я рад тебя видеть» или «Доброе утро». |

Знак уверенности

| Нужно высказать что-то с непоколебимой уверенностью? Тогда можете завершить свой письменный доклад, используя еще один предложенный Базеном знак препинания — знак уверенности. |

Знак сомнения

| Противоположность знака уверенности, может быть использован для выражения сомнения или скептицизма. |

Авторитетный знак

|

www.adme.ru