«Север-Юг». Глобальная проблема современности

Двадцать первый век — век технологий, развитой медицины и изобилия. Общество сегодня находится на пике развития – изучает, изобретает, создает. Однако у прогресса есть и обратная сторона: человечество уничтожает, губит окружающую среду и себя.

Проблемы, которые угрожают всей планете и которые нужно решать на мировом уровне, принято называть глобальными. Одним из глобальных вопросов сегодня является вопрос взаимоотношений «Севера» и «Юга». Что же это за проблема? В чем она проявляется? И решаема ли она? Давайте разбираться при помощи нашего преподавателя Александры Юрьевны.

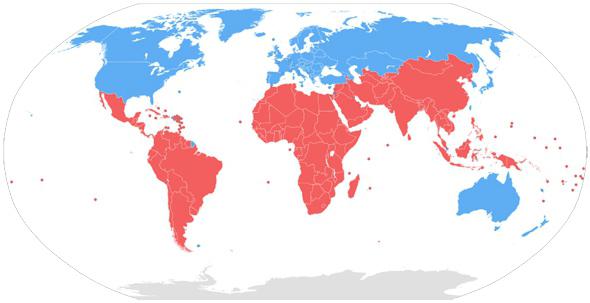

Корень конфликта между богатым «севером» (богатые Европейские страны) и бедным «югом» (Африканские страны) кроется в политике, проводимой еще столетия назад. Исследователи считают, что, поскольку южные страны были колониями, они просто привыкли идти по указанному им пути. Югу нужна сильная рука, так как без нее он становится беспомощным. Вместе с тем африканские страны хотят быть независимыми, иметь свой голос на мировой арене. Экономисты говорят о том, что юг беден, потому что так сложилось исторически. Так же к причинам экономической отсталости относят ошибки политических лидеров этих стран, неблагоприятный климат и сохранение традиционной, многоукладной экономики. Малоразвитые и бедные страны принято называть «странами третьего мира».

Чем же опасна данная проблема для мирового сообщества? После вступления общества в эру глобальной экономики все, что происходит в одной стране, неизбежно отзывается не только на местном, региональном и межрегиональном уровнях, но обязательно влияет на экономику других стран. Конкретные примеры мы наблюдаем уже сегодня. Это, например, масштабная вынужденная миграция. Люди целыми семьями переезжают в США или Европу за лучшей жизнью, но, как правило, их ждет печальная участь. Мигранты там чужие. Хорошие должности и зарплаты заняты местными. Далее следует безработица, многомиллионные пособия, выплачиваемые правительством и беспорядки. Все это отражается как на их политике, так и на экономике. Второй серьезной проблемой является распространение новых и, уже казалось бы, побежденных инфекций: лихорадка Эбола, сонная болезнь, ВИЧ, коронавирус MERS и т.д. Все это вызывает беспокойство и заставляет искать пути решения.

Международное освещение проблема «Север-Юг» получила еще во второй половине 60-х гг. ХХ в. Именно тогда по миру прокатилась волна деколонизации, что привело к новому мировому порядку.

На сегодняшний день существуют несколько путей решения, которые предлагаются мировым сообществом :

1) Предоставление льгот развивающимся странам для участия в мировой экономике.

2) Оказание развитыми государствами помощи развивающимся государствам.

3) Облегчение долгов развивающихся стран.

Экономическую поддержку странам третьего мира оказывает Китай, огромные инвестиции вливаются им в африканский материк. Помочь африканским странам пытаются и благотворительные организации. Ежегодно туда доставляется гуманитарная помощь, проводятся акции поддержки. Не остаются в стороне мировая общественность и известные личности. Известная голливудская актриса Анджелина Джоли известна не только яркими киноролями, но и своей активной деятельностью в рамках гуманитарных миссий. Также актриса усыновила троих детей — из Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама. В среде селебрити активными участниками помощи Югу являются Жизель Бундхен, Дэвид Бекхэм, Рикки Мартин, Шакира и другие знаменитости.

На сегодняшний день похвастаться тем, что проблема «Север-Юг» успешно решена, мир, к сожалению, не может. Проблема продолжает относиться к разряду глобальных.

© blog.tutoronline.ru, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

blog.tutoronline.ru

Суть и пути решения проблемы «Север

В наше время как никогда остро встали проблемы, без решения которых дальнейшее прогрессивное движение человечества попросту невозможно. Экономика выступает только частью общечеловеческой деятельности, однако в основном именно от ее развития в 21 веке зависит сохранение мира, природы и среды обитания людей, а также религиозных, философских и моральных ценностей. Особенно значение глобальных проблем возросло во второй половине 20 столетия, когда они начали существенно влиять на структуру мирового и национального хозяйства.

Территориальный раздел

Прежде чем углубляться в суть проблемы «Север – Юг», поговорим о формировании мирохозяйственных связей. К началу 20 века как единое целое мировое хозяйство уже сложилось, поскольку большинство стран мира были втянуты в торговые отношения. Территориальный раздел к этому времени закончился, и сформировались два полюса: промышленно развитые государства и их колонии – сырьевые и аграрные придатки. Последние были вовлечены в международное разделение труда еще задолго до того, как в них появились национальные рынки. То есть участие в мировых хозяйственных отношениях в этих странах явилось не потребностью их собственного развития, а продуктом экспансии государств, развитых индустриально. И даже после обретения бывшими колониями независимости мировое хозяйство, таким образом сформировавшееся, еще на долгие годы сохранило отношения периферии и центра. Отсюда-то и берет свое начало проблема «Север – Юг», породившая нынешние глобальные противоречия.

Основные понятия

Итак, как вы уже поняли, экономическое взаимодействие развитых стран с развивающимися строилось совсем не на равных. Суть глобальной проблемы «Север – Юг» сводится к тому, что отсталость аграрных государств потенциально опасна как на локальном, региональном, межрегиональном уровнях, так и в целом для мировой хозяйственной системы. Развивающиеся страны выступают составной частью мирового хозяйства, поэтому их политические, экономические, социальные трудности неизбежно будут проявляться и уже проявляются вовне. Среди конкретных свидетельств тому можно отметить, например, масштабную вынужденную миграцию в индустриальные государства, распространение в мире инфекционных болезней, как новых, так и тех, что уже считались побежденными. Вот почему глобальная проблема «Север – Юг» сегодня считается одной из самых значимых.

Чтобы преодолеть разрыв в уровне экономического и социального прогресса между развитыми и развивающимися государствами, последние сейчас требуют от первых всевозможных уступок, в том числе усиления притока капитала и знаний (чаще всего в форме помощи), расширения доступа собственных товаров на рынки индустриальных стран, списания долгов и прочее.

Международный экономический порядок

Над решением проблемы «Север – Юг» в мире задумались еще во второй половине шестидесятых годов 20 столетия, когда прошла широкая волна деколонизации, была разработана концепция нового международного экономического порядка и начались движения развивающихся государств за его установление. Ключевые идеи концепции заключались в следующем:

- во-первых, создать для отсталых стран льготный режим участия в международных экономических отношениях;

- а во-вторых, оказывать развивающимся государствам помощь на предсказуемой, стабильной основе и в объемах, которые соответствуют масштабу экономических и социальных проблем этих держав, а также облегчить их долговое бремя.

Таким образом аграрные страны высказали свою неудовлетворенность системой международной торговли, когда доходы от вывоза обработанных товаров были выше (в силу наличия в этих товарах большой добавленной стоимости), чем прибыль от экспорта сырья. Развивающиеся государства трактовали такое положение вещей как проявление неэквивалентного обмена. Решение проблемы Севера и Юга они видели в оказании помощи от развитых стран в адекватных размерах, и эта идея увязывалась напрямую с экономическими и социальными последствиями колониального периода и моральной ответственностью за данные последствия бывших метрополий.

Судьба движения

К середине восьмидесятых годов 20 столетия движение за установление нового экономического порядка добилось некоторых успехов. Так, например, аграрные государства утвердили над национальными природными ресурсами свой суверенитет и добились, чтобы он был признан официально, что в определенных случаях, к примеру, в ситуации с энергоресурсами, способствовало росту в развивающихся странах доходов от экспорта. Что касается проблемы «Север – Юг» в целом, то удалось достигнуть ряда позитивных результатов. Так, была ослаблена острота долговых трудностей, расширились источники международной помощи для развития государств, был утвержден принцип дифференцированного подхода к вопросам регулирования внешнего долга на уровне страны в зависимости от подушевого ВНД.

Причины поражения

Несмотря на все положительные моменты, со временем движение стало терять позиции, а к концу восьмидесятых годов и вовсе фактически перестало существовать. Причин этому можно выделить много, но есть две основных:

- Первая – значительное ослабление единства самих отсталых государств в отстаивании своих требований, что было вызвано их быстрой дифференциацией и выделением таких подгрупп, как страны-нефтеэкспортеры, новые индустриальные страны.

- Вторая – ухудшение у развивающихся государств переговорных позиций: когда развитые страны вступили в постиндустриальную стадию, значительно сузилась возможность применять в качестве аргумента на пути решения проблемы «Север – Юг» сырьевой фактор.

Движение за установление нового экономического порядка в результате потерпело поражение, однако глобальные противоречия остались.

Решение проблемы «Север – Юг»

В настоящее время выделяют три пути преодоления дисбаланса в экономических отношениях развивающихся и развитых стран. Расскажем о каждом из них подробнее.

1. Либеральный подход

Его сторонники считают, что преодолеть отсталость и занять в международном разделении труда достойное место аграрным странам мешает неспособность утвердить современный рыночный механизм в национальных экономиках. По мнению либералов, развивающимся государствам следует придерживаться курса на либерализацию экономики, обеспечение макроэкономической стабильности, приватизацию госсобственности. Такой подход к решению проблемы «Север – Юг» в последние десятилетия вполне отчетливо вырисовывается на многосторонних переговорах внешнеэкономической тематики в позициях большого числа развитых государств.

2. Антиглобалистский подход

Его представители придерживаются точки зрения, что система международных экономических отношений в современном мире является неравноправной, и мировая экономика в большой степени находится под контролем международных монополий, что дает возможность Северу фактически эксплуатировать Юг. Антиглобалисты, утверждая, что развитые государства осознанно добиваются того, чтобы цены на сырье были снижены, хотя сами при этом завышают стоимость обработанных товаров, требуют в корне пересмотреть всю систему мировых экономических отношений в волевом порядке в пользу развивающихся стран. Другими словами, в современных условиях они выступают в качестве ультрарадикальных последователей концепции нового международного экономического порядка.

3. Структуралистский подход

Его приверженцы согласны с тем, что система международных экономических отношений, существующая в настоящее время, создает для развивающихся государств серьезные сложности. Однако, в отличие от сторонников антиглобалистского подхода, они признают, что изменить положение данных стран в международном разделении труда не получится без структурных преобразований в самих аграрных государствах, повышения их конкурентоспособности, обеспечения отраслевой диверсификации национальных экономик. По их мнению, нынешнюю систему экономических отношений следует реформировать, но таким образом, чтобы внесенные изменения не облегчали проведения в развивающихся странах реформ.

На переговорах сторонники данного подхода настаивают на том, что глобальная проблема «Север – Юг» может быть решена, если развитые государства будут учитывать объективные трудности и особенности экономического роста развивающихся стран и расширять для них торговые преференции. В современных реалиях именно такой взвешенный подход получает все большее признание, и именно с ним связывают перспективы решения проблемы отношений Севера и Юга.

fb.ru

32. Проблемы диалога Север-Юг на современном этапе

Проблема Север-Юг — это проблема экономических отношенийразвитых стран с развивающимися.

Суть ее состоит в том, что для преодоления разрыва в уровнях социально-экономического развития между развитымииразвивающимися странамипоследние требуют от развитых стран различных уступок, в частности, расширения доступа своих товаров на рынки развитых стран, усиления притока знаний и капитала (особенно в форме помощи), списания долгов и др.

Отсталость развивающихся стран потенциально опасна не только на локальном, региональном и межрегиональном уровнях, но и для мировой системы хозяйства в целом. Отсталый Юг является его составной частью и, значит, его экономические, политические и социальные проблемы неизбежно будут находить и уже находят проявление вовне. Конкретными свидетельствами тому могут, например, служить масштабная вынужденная миграция из развивающихся стран в развитые, а также распространение в мире как новых, так и ранее считавших уже побежденными инфекционных заболеваний. Именно поэтому проблему Север — Юг правомерно трактовать как одну из глобальных проблем современности.

Новый международный экономический порядок

Международный резонанс проблема Север — Юг начала получать еще во второй половине 60-х гг. XX в. после широкой волны деколонизации, что привело к разработке концепции нового международного экономического порядка и движению среди развивающихся стран за установление этого порядка.

Ключевыми идеями этой концепции были:

во-первых, создание для развивающихся стран льготного режима участия в международных экономических отношениях

во-вторых, оказание развитыми государствами помощи развивающимся странам на стабильной, предсказуемой основе и в объемах, соответствующих масштабам социально-экономических проблем этих стран, а также облегчение их долгового бремени.

Идея создания для развивающихся стран льготного режима участия в международных экономических отношениях возникла как реакция на неудовлетворенность развивающихся государств системой международной торговли, при которой доходы от экспорта обработанных товаров превышали (в силу присутствия в этих товарах большей добавленной стоимости) доходы от экспорта сырья, и развивающиеся страны трактовали это какпроявление неэквивалентного обмена в торговых отношениях Север — Юг. А идея оказания в адекватных объемах помощи развивающимся государствам напрямую увязывалась с социально-экономическими последствиями колониального периода в истории этих стран и моральной ответственностью бывших метрополий за эти последствия.

К середине 80-х гг. XX в. движению за установление нового международного экономического порядка удалось добиться ряда позитивных результатов. Развивающиеся страны утвердили свой суверенитет над национальными природными ресурсами и добились его международного признания, что в отдельных случаях (например, в случае с энергоресурсами) способствовало увеличению экспортных доходов развивающихся государств. В целом удалось расширить источники международной помощи на нужды развития, ослабить остроту долговой проблемы, а также утвердить принцип дифференцированного подхода к регулированию внешнего долгана страновом уровне в зависимости от размера подушевого ВНД.

Но затем движение за установление нового международного экономического порядка стало терять свои позиции и к концу 80-х гг. фактически перестало существовать

. Можно назвать две основные причины его поражения:Первая — это серьезное ослабление единства самих развивающихся стран в отстаивании своих требований, вызванное быстрой дифференциацией этих государств и прежде всего выделением таких их подгрупп, как новые индустриальные страны и страны-нефтеэкспортсры.

Вторая — ухудшение переговорных позиций развивающихся государств: с вступлением развитых стран в постиндустриальную стадию возможность использования развивающимися государствами сырьевого фактора как аргумента в диалоге Север — Юг значительно сузилась.

В результате движение за установление нового международного экономического порядка потерпело поражение, но проблема Север — Юг осталась.

studfile.net

Проблема «севера и юга»

Проблема север – юг – это проблема экономических отношений развитых стран с развивающимися.

Суть ее состоит в том, что для преодоления разрыва в уровнях социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странамипоследние требуют от развитых стран различных уступок, в частности, расширения доступа своих товаров на рынки развитых стран, усиления притока знаний и капитала (особенно в форме помощи), списания долгов и др.

Отсталость развивающихся стран потенциально опасна не только на локальном, региональном и межрегиональном уровнях, но и для мировой системы хозяйства в целом. Отсталый Юг является его составной частью и, значит, его экономические, политические и социальные проблемы неизбежно будут находить и уже находят проявление вовне. Конкретными свидетельствами тому могут, например, служить масштабная вынужденная миграция из развивающихся стран в развитые, а также распространение в мире как новых, так и ранее считавших уже побежденными инфекционных заболеваний. Именно поэтому проблему Север — Юг правомерно трактовать как одну из глобальных проблем современности.

Пути решения:

§ либеральный;

§ антиглобалистский;

§ структуралистский.

Сторонники либерального подхода придерживаются той точки зрения, что именно неспособность утвердить внациональных экономиках развивающихся стран современный рыночный механизм мешает этим странам преодолеть отсталость и занять достойное место в международном разделении труда. По их мнению, развивающиеся государства должны придерживаться курса на обеспечение макроэкономической стабильности, либерализацию экономики и приватизацию государственной собственности, т.е. вашингтонского консенсуса. Либеральный подход находит в последние десятилетия вполне отчетливое выражение в позициях многих развитых стран на многосторонних переговорах по внешнеэкономической тематике.

Антиглобалисты полагают, что современная система международных экономических отношений является неравноправной, а мировая экономика в значительной степени контролируется между народными монополиями, что в свою очередь дает возможность Северу фактически эксплуатировать Юг. Утверждая, что развитые страны сознательно добиваются снижения уровня мировых цен на сырьевые товары, завышая при этом цены на товары обработанные, антиглобалисты требуют коренного пересмотра всей системы экономических отношений Север-Юг в пользу развивающихся стран в волевом порядке. Иными словами, они выступают в современных условиях ультрарадикальными последователями сторонников концепции нового международного экономического порядка.

Структуралисты согласны, что существующая система международных экономических отношений создает серьезные трудности для развивающихся государств. Но в отличие от антиглобалистов они признают, что без структурных преобразований в самих развивающихся странах, обеспечения отраслевой диверсификации их экономик, повышения ихконкурентоспособности изменить положение этих стран в международном разделении труда попросту невозможно. Существующую систему международных экономических отношений, по их мнению, необходимо реформировать, но так, чтобы вносимые в нее изменения облегчали проведение реформ в самих развивающихся государствах. Как следствие, на многосторонних экономических переговорах сторонники данного подхода настаивают на учете развитыми странами особенностей и объективных трудностей экономического роста развивающихся государств и расширения для них системы торговых преференций со стороны развитых стран. Именно такой, взвешенный подход к проблеме Север-Юг получает в современных условиях все большее признание международной общественности и именно с его реализацией правомерно связывать перспективы решения проблемы экономических отношений развитых государстве развивающимися.

students-library.com

Пути решения проблемы Север-Юг

Существует три пути решения к проблеме Север-Юг:

Сторонники либерального подхода придерживаются той точки зрения, что именно неспособность утвердить в национальных экономикахразвивающихся стран современныйрыночный механизммешает этим странам преодолеть отсталость и занять достойное место вмеждународном разделении труда. По их мнению, развивающиеся государства должны придерживаться курса на обеспечение макроэкономической стабильности,либерализацию экономикии приватизацию государственной собственности, т.е. вашингтонского консенсуса. Либеральный подход находит в последние десятилетия вполне отчетливое выражение в позициях многих развитых стран на многосторонних переговорах по внешнеэкономической тематике.

Антиглобалисты полагают, что современная система международных экономических отношенийявляется неравноправной, а мировая экономика в значительной степени контролируется между народными монополиями, что в свою очередь дает возможность Северу фактически эксплуатировать Юг. Утверждая, что развитые страны сознательно добиваются снижения уровня мировых цен на сырьевые товары, завышая при этом цены на товары обработанные, антиглобалисты требуют коренного пересмотра всей системы экономических отношений Север-Юг в пользу развивающихся стран в волевом порядке. Иными словами, они выступают в современных условиях ультрарадикальными последователями сторонников концепции нового международного экономического порядка.

Структуралисты согласны, что существующая система международных экономических отношений создает серьезные трудности для развивающихся государств. Но в отличие от антиглобалистов они признают, что без структурных преобразований в самих развивающихся странах, обеспечения отраслевой диверсификации их экономик, повышения их конкурентоспособностиизменить положение этих стран в международном разделении труда попросту невозможно. Существующую систему международных экономических отношений, по их мнению, необходимо реформировать, но так, чтобы вносимые в нее изменения облегчали проведение реформ в самих развивающихся государствах. Как следствие, на многосторонних экономических переговорах сторонники данного подхода настаивают на учете развитыми странами особенностей и объективных трудностей экономического роста развивающихся государств и расширения для них системы торговых преференций со стороны развитых стран. Именно такой, взвешенный подход к проблеме Север-Юг получает в современных условиях все большее признание международной общественности и именно с его реализацией правомерно связывать перспективы решения проблемы экономических отношений развитых государстве развивающимися.

33. Место концепции исламского фундаменталихма в системе международных отношений

Появление исламского фундаментализма как политической концепции.Сам исламский фундаментализм, или, по другой терминологии, воинствующий ислам, впервые проявился в форме махдизма в Судане. Распространение радикализма в мировом масштабе совершилось относительно недавно, в 70-е годы, и получило мощный импульс в ходе афганской гражданской войны. К концу 80-х относится появление первых режимов, выбравших в качестве идеологической основы фундаментализм, первым таковым стал Судан.

Движение исламских фундаменталистов (далее — исламское движение), колыбелью которого был Ближний Восток, в 80-е гг. стало перерастать региональные рамки. После распада СССР оно начало активно осваивать постсоветское пространство. К середине 90-х гг. оно смогло добиться серьезных политических успехов на Северном Кавказе — образование исламской республики Ичкерия в Чечне и несколько более скромных в Центральной Азии (Таджикистан). Оно превратилось в более чем реальную угрозу не только внешнеполитическим интересам России, но и самой ее целостности, а в более отдаленной перспективе, возможно, даже ее существованию.

Это движение тесно связано с международным терроризмом, который представляет собой проведение преступными группировками международных акций, а также поддержка той или иной страной деятельности международных террористов.

В исламском движении необходимо выделять собственно идеологию и политическую практику. Основные положения его идеологической доктрины были сформулированы лидерами египетской организации “Братья-мусульмане” еще в 30-е гг. Ее суть достаточно проста и сводится к идее “возвращения к истокам ислама”, что означает возвращение к “исламской государственности” (замену светского государства теократическим) и “исламскому единству” (объединение всех мусульман в одно государство — “халифат”). Подчеркивается, что именно исламизация является единственно возможным путем решения тех сложных социальных и экономических проблем, которые стоят перед мусульманскими странами (“ислам — вот решение”).

Получив крупные валютные доходы от продажи нефти (“нефть — дар Аллаха”), саудовские правящие круги в 60-е — 70-е гг. затратили десятки миллиардов долларов на создание мощной и разветвленной инфраструктуры исламского движения. Была создана целая сеть международных исламских неправительственных организаций, а также многочисленная система исламских банков и фондов. Особое внимание было уделено достижению “исламской солидарности” на межгосударственном уровне. Результатом немалых усилий саудовской дипломатии было создание ОИК (Организации исламской конференции), которая рассматривалась ее организаторами как первый шаг к “исламскому единству”.

Для внешней политики Саудовской Аравии с момента ее образования характерен принцип “антисионизма”. В 30-е гг. она выступала против создания какого-либо еврейского государства на территории Палестины, а затем за уничтожение Израиля. ПДС всегда получало достаточно серьезную финансовую помощь от Саудовской Аравии, хотя социалистическая риторика ряда его лидеров вызывала определенные опасения.

Крупнейшие террористические акты, совершенные в США под руководством Бен Ладена 11 сентября 2001 г., коренным образом изменили отношение к международному терроризму, прежде всего Запада, и ситуацию в мире в целом. В годы “холодной войны” главной составляющей мировой политики было противостояние СССР и США. Недоверие в отношениях Соединенных Штатов и России сохранялось и после 1989 г. как своего рода инерция “холодной войны”.

Теперь у США, Западного мира и России появился общий враг в лице исламского фундаментализма и Бен Ладена, что, по мнению наблюдателей, должно улучшить российско-американские отношения и окончательно покончить с остатками “холодной войны”. Американский президент Дж. Буш объявил крестовый поход против международного терроризма. В ноябре 2001 г. США начали крупномасштабную антитеррористическую операцию в Афганистане, направленную против режима талибов и Бен Ладена. Она получила поддержку, как со стороны союзников США, так и со стороны России и других стран СНГ.

studfile.net

Проблема Север-Юг — Причины конфликта

Страница 2 из 2

Основной причиной экономической отсталости так называемых стран Юга явилось то, что в наследие от колониализма они получили чаще всего высокий уровень бедности, а также почти полное отсутствие промышленности и торговли.

Кроме того, проблемы развивающихся стран еще больше усугубил скачкообразный прирост населения (так называемый демографический взрыв). К тому же, полезные ископаемые и другие природные ресурсы бедных стран, такие как нефть, железная руда, медь, а также древесина скупались практически за бесценок и перерабатывались международными концернами.

В 1950-е годы хлынул поток экономической помощи развивающимся странам. При этом направленность этой помощи была весьма разносторонней, от военной до гуманитарной. Но постепенно господствующим стало мнение о том, что слаборазвитые страны имеют право на более высокий уровень развития.

Однако страны Юга стали всё чаще понимать под этим правом обязанность промышленно развитых государств Севера оказывать помощь более бедным регионам. Так, в 1962 году общий объем помощи развивающимся странам, оказанной государствами-членами Организации экономического сотрудничества и развития (включая Японию) за 6 лет, достиг 32 миллиардов долларов! Несмотря на это проблема развития стран Юга в этот период критически обострилась.

Экономическое положение развивающихся стран ухудшилось по сравнению с высокоразвитыми государствами. С 1950 по 1960 годы их доля в мировой торговле снизилась до 20 процентов, в то время как доля индустриальных государств мира выросла за тот же период с 60 до 66 процентов.

Если общий объем мирового экспорта вырос за 12 лет (с 1950 по 1962 годы) на 70 процентов, то объем экспорта стран Южной и Юго-Восточной Азии увеличился лишь на 25, а стран Латинской Америки – менее чем на 50 процентов.

При этом рост экспорта был очень слабым не только по объему, но и в стоимостном выражении: с начала 1950-х годов цены на основные статьи экспорта стран Юга постоянно падали.

В итоге, общая сумма помощи, оказанной в этот период промышленно развитыми государствами, лишь приблизительно покрыла экспортные потери развивающихся стран.

Все это происходило на фоне роста цен на импортные товары из стран Севера, в том числе на основные средства производства для подъема экономики развивающихся стран (при этом доля основных средств производства составила половину от объема импорта).

Кроме того, за период с 1950 по 1960 годы доля этих стран в мировом экспорте готовой продукции не превысила 5,6 процента.

Конфликт Север-Юг не решен до сих пор. Для его решения необходимо установить новый мировой экономический порядок, построенный на справедливых торговых отношениях между промышленно развитыми и развивающимися странами и отсутствии экономических противоречий между ними.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

ultraprogress.ru

Глобальное экономическое неравенство «Север-Юг» как вызов безопасности и стабильности мирового хозяйства Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ МИР: ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОАЗИАТСКОГО ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА»

Мерзликина К.С.

ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет»

dissove [email protected]

ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО «СЕВЕР-ЮГ» КАК ВЫЗОВ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются причины глобального экономического неравенства «Север-Юг», а также его последствия и угрозы для мировой экономики. Кроме того, затрагиваются некоторые пути решения данной проблемы. Особое внимание уделяется социально-экономическим предпосылкам вопроса.

Ключевые слова: глобальное экономическое неравенство, глобализация, экономическая безопасность, мировое хозяйство, дихотомия «Север-Юг», неоколониализм, центр и периферия, эксплуатация.

Под дихотомией «Север-Юг» в контексте глобального экономического неравенства понимается конфликт интересов промышленно развитых и развивающихся государств. Данный конфликт связан с огромным и все возрастающим разрывом в уровне социально-экономического и культурно-политического развития между ними1.

По данным ООН, уровень жизни 1,5 млрд. человек (а это около 20% от численности всего населения мира) ниже среднепланетарного прожиточного минимума. И это в начале XXI в. А свыше 1 млрд. человеческой популяции Земли проживают в условиях нищеты и голода2.

Разрыв в распределении капитала, доходах и уровне жизни разных стран может привести к социально-политическим и экономическим потрясениям планетарного масштаба, а, следовательно, он является вызовом безопасности и стабильности мирового хозяйства.

Глобальное экономическое неравенство по условной оси противостояния «Север-Юг» со всей ясностью обнажил недавний миграционный кризис в Европе, который явился наглядной к нему иллюстрацией и очертил накопленные противоречия.

Одной из ключевых тенденций современного мирового развития является экономическая глобализация. Она привела мировое сообщество к состоянию, определяемому следующими процессами: интенсивным ростом экономики в Западной Европе, Восточной Азии и Северной Америке. В результате этого роста развитые страны экономического ядра подчиняют себе большинство мирового населения из менее развитых стран периферии; поляризацией населения мира на бедное большинство и богатое меньшинство; исчерпанием невозобновляемых природных ресурсов, влекущим за собой ожесточение конкуренции за доступ к ним и т.д3.

Данные процессы поделили мир на центр и периферию. Это глобальная система с широкой сетью внутренних взаимосвязей и интенсивными формами обмена (часто неравноценного), но вместе с тем и жесткой иерархией экономического неравенства. Государства центра эксплуатируют природные и трудовые ресурсы государств периферии, фактически превращая последние в свои сырьевые придатки.

1 Branko Milanovic. Global Income Inequality: What It Is And Why It Matters? Economy and Social Affairs. DESA Working Paper No. 26. United Nations. August 2006. URL: http://www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp26_2006.pdf (дата обращения: 07.10.2017).

2 Human Development Data (1990-2015). Human Development Reports. United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/data_(дата обращения: 07.10.2017).

3 Шевченко О.М. Экономическая глобализация и её влияние на рост конфликтов в современном мире// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2017. № 1. С. 75-76.

Подобное неравенство в международных отношениях реактуализировало такое понятие как неоколониализм1. Это система неравноправных экономических, политических, военных и иных отношений, которые навязываются развитыми государствами развивающимся странам. Она основана на экономической отсталости и зависимости этих стран. Двуединой целью неоколониализма является удержание развивающихся стран в рамках мирового капиталистического хозяйства и увеличение прибылей монополистического капитала путем обеспечения условий для использования природных, трудовых и иных хозяйственных ресурсов этих стран в воспроизводственном процессе развитых капиталистических государств на неравноправных условиях2.

О неэквивалентности обмена в мировой экономике свидетельствует постоянно возрастающая неэквивалентность отношений между центром и периферией. Третий мир поставляет все больше и больше сырья, но при этом не богатеет, а нищает.

Потребление сырья в развивающихся странах меньше среднемирового в 5 раз. Оно составляет только 10 тонн на одного человека. Для сравнения, в странах «Золотого миллиарда» эта цифра составляет примерно 250 тонн. Например, один американец ежегодно потребляет 370 тонн сырья и материалов (в 37 раз больше по сравнению с жителем развивающейся страны). На индустриально развитые страны приходится около двух третей мирового потребления стали, свыше двух третей потребления алюминия, меди, свинца, никеля, олова, цинка и три четверти объема потребления энергии, которое выросло в 5 раз, а потребление нефти — в 7 раз. Среднестатистический житель развитой страны потребляет в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива и в 15 раз больше бумаги, чем житель любой развивающейся страны.

Страны «Севера», находясь в численном меньшинстве, потребляют около 75 % всей производимой в мире энергии, оставляя большинству «Юга» всего 25%. Кроме того, на долю развитых стран приходится около 79% добываемого топлива, 95% древесины, 72% выплавляемой стали. Источником же большей части этого сырья как раз и являются страны третьего мира, чьи гуманитарные проблемы вследствие безжалостной эксплуатации обостряются все сильнее3.

Однако, критики теории неоколониализма могут возразить, что доля людей, которым приходится выживать менее, чем на 1.90 доллара в день, за последние 15 лет снизилась. Сегодня только около 10% населения мира живет в условиях крайней нищеты. Для сравнения, в XIX в. тотальной нищетой было затронуто более 8 из 10 человек. Средний доход в Европе 200 лет назад был таким же, как и среди беднейших стран Африки. В то время почти все население мира было бедным4.

К 1970 г. контекст кардинально изменился в результате более столетия индустриализации. Мир разделился на развитые и бедные страны. А с конца 80-х гг. появилась ещё одна новая тенденция: неравенство между странами начало уменьшаться и относительно заметно сократилось за последние 25 лет.

Но при этом упускается из виду, что внутреннее неравенство существенно возросло. В развивающихся странах, таких как Китай и Индия, за эти годы наблюдаются высокие темпы роста (вследствие экономического прогресса), что значительно способствует

1 Шамшурин В.И., Шульга А.А. Философские предпосылки неоколониализма// Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение, 2017. Т. 21. С. 34.

2 Джигиба Куйяте. Проблема неоколониализма в современном мире (Опыт стран Африки и России)// Вестник ТИСБИ, 2017. № 1. URL: http://www.tisbi.ru/home/science/journal-of-tisbi/2000/4/page-2612_ (дата обращения: 08.10.2017).

3 Ильин А.Н. Потребление и его глобальные последствия// Философия и общество, 2013. № 2 (70). С. 91.

4 Global Inequality. Global Inequality Facts. Inequality.org. URL: https://inequality.0rg/facts/gl0bal-inequality/_ (дата обращения: 10.10.2017).

формальному сокращению масштабов нищеты. В то же время разрыв в доходах между разными слоями населения в этих странах увеличивается1.

Более того, совокупный объем ВВП на душу населения двадцати самых богатых стран превышает аналогичный показатель двадцати самых бедных стран сегодня в 30 раз, а сорок лет назад всего в 15 раз2. Это также указывает на углубление глобального экономического неравенства.

Следовательно, подобные статистические аргументы критиков сами не выдерживают никакой критики. Гигантский и все возрастающий разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в усредненном виде показывает благостную картину, которая на самом деле не более, чем статистическая иллюзия. Но стоит копнуть чуть глубже, и все становится на свои места. Помимо всего прочего мы имеем дело с подменой понятий — проблема глобального экономического неравенства подменяется проблемой бедности.

Даже самые горячие сторонники капиталистической системы согласны с тем, что глобальное экономическое неравенство негативно влияет на мировое хозяйство. Так, сокращение неравенства может коррелировать с поддержанием ускоренных темпов экономического роста в течение продолжительных промежутков времени. Неравенство ограничивает возможности бедного населения инвестировать в образование и здоровье, что препятствует раскрытию его потенциала как участника рынка и катализатора экономического роста. Искаженное распределение материальных активов и финансовых ресурсов препятствует участию малообеспеченных групп населения в рыночных процессах, снижает предпринимательскую активность, оказывает негативное влияние на занятость и формирование доходов, сдерживает спрос и, как следствие, экономический рост. Высокий уровень неравенства вызывает социальную напряженность, конфликты и неблагоприятно отражается на инвестиционном климате3.

Какие же угрозы для современного мирового хозяйства несет глобальное экономическое неравенство? Основные из них следующие: массовые миграции из неблагополучных стран «Юга» в благополучные страны «Севера»; торговые войны и нестабильность рынков; международные конфликты и локальные войны; нестабильность цен на энергоносители, угроза их транспортной инфраструктуре в случае вооруженных конфликтов; политические и экономические кризисы, распад государств.

Существуют ли пути преодоления глобального экономического неравенства? Международный клуб «Валдай» видит следующий выход: чтобы преодолеть нищету и разрыв между богатыми и бедными внутри отдельных стран и между регионами мира, нужно основываться на демилитаризации международных отношений, опираясь на реформы СовБеза ООН. Система пяти постоянных членов должна способствовать децентрализации наращивания военного потенциала. Квартет «Вашингтон — Пекин — Москва — Брюссель» мог бы содействовать обсуждению возможного Большого евразийского договора с учетом регионализации Совета Безопасности ООН, в котором, ретируясь, могли бы добавляться представители Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Ближнего Востока и стран Восточной Азии в качестве постоянных членов4.

Подобная перспектива, однако, не кажется сколь-либо реалистичной. Более того, существующая система международных экономических отношений предполагает наличие центра и провинций, метрополии и колоний, экономического ядра и периферии и не может существовать вне рамок дихотомии «Север-Юг» просто потому, что богатство и процветание

1 Catherine Cudre-Mauroux. Patrick Stadler. Weniger Armut — mehr Ungleichheit. Die Volkswirtschaft. Plattform für Wirtschaftspolitik. URL: http://dievolkswirtschaft.ch/de/2016/02/stadler-03-2016/.(дата обращения: 12.10.2017).

2 Норберг Ю. В защиту глобального капитализма. — М.: Новое издательство, 2007. С. 48.

3 Предложения «Гражданской двадцатки» по обеспечению уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста: доклад. — М.: Логос, 2013. С. 7.

4 Фрэнсис А. Корнегай-младший. Как преодолеть глобальное неравенство? Сценарий наивного наблюдателя// Валдай 2017. Валдай — Международный дискуссионный клуб. URL: http://ru.valdaiclub.eom/a/highlights/preodolet-globalnoe-neravenstvo/_ (дата обращения: 12.10.2017).

«Севера» зиждется на нищете и прозябании «Юга», его хищнической эксплуатации. Данная проблема в контурах капиталистической системы не решаема в принципе, и пока есть эксплуататоры, всегда есть и эксплуатируемые.

Литература

1. Джигиба Куйяте. Проблема неоколониализма в современном мире (Опыт стран Африки и России)// Вестник ТИСБИ, 20I7. M I. URL: http://www.tisbi.ru/home/science/journal-of-tisbi/2000/4/page-2612_ (дата обращения: 08.10.2017).

2. Ильин А.Н. Потребление и его глобальные последствия// Философия и общество, 20I3. M 2 (70).

3. Норберг Ю. В защиту глобального капитализма. — М.: Новое издательство, 2007.

4. Фрэнсис А. Корнегай-младший. Как преодолеть глобальное неравенство? Сценарий наивного наблюдателя// Валдай 20I7. Валдай — Международный дискуссионный клуб. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/preodolet-globalnoe-neravenstvo/_ (дата обращения: 12.10.2017).

5. Шамшурин В.И., Шульга А.А. Философские предпосылки неоколониализма// Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение, 20I7. Т. 21.

6. Шевченко О.М. Экономическая глобализация и её влияние на рост конфликтов в современном мире// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 20I7. M I. С. 75-76.

7. Предложения «Гражданской двадцатки» по обеспечению уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста: доклад. — М.: Логос, 20I3.

8. Branko Milanovic. Global Income Inequality: What It Is And Why It Matters? Economy and Social Affairs. DESA Working Paper No. 26. United Nations. August 2006. URL: http://www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp26_2006.pdf (дата обращения: 07.I0.20I7).

9. Catherine Cudré-Mauroux. Patrick Stadler. Weniger Armut — mehr Ungleichheit. Die Volkswirtschaft. Plattform für Wirtschaftspolitik. URL: http://dievolkswirtschaft.ch/de/2016/02/stadler-03 -2016/_(дата обращения : 12.10.2017).

10. Global Inequality. Global Inequality Facts. Inequality.org. URL: https://inequality.org/facts/global-inequality/_(дата обращения: I0.I0.20I7).

11. Human Development Data (1990-2015). Human Development Reports. United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/data_(дата обращения: 07.10.2017).

References:

1. Dzhigiba Kuiiate. Problema neokolonializma v sovremennom mire (Opyt stran Afriki i Rossii)// Vestnik TISBI, 20I7. M I. URL: http://www.tisbi.ru/home/science/journal-of-tisbi/2000/4/page-2612 (data obrashcheniia: 08.10.2017).

2. Win A.N. Potreblenie i ego global’nye posledstviia// Filosofiia i obshchestvo, 2013. M 2 (70).

3. NorbergIu. V zashchitu global’nogo kapitalizma. — M.: Novoe izdatel’stvo, 2007.

4. Frensis A. Kornegai-mladshii. Kak preodolet’ global’noe neravenstvo? Stsenarii naivnogo nabliudatelia// Valdai 2017. Valdai — Mezhdunarodnyi diskussionnyi klub. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/preodolet-globalnoe-neravenstvo/ (data obrashcheniia: 12.10.2017).

5. Shamshurin V.I., Shul’ga A.A. Filosofskie predposylki neokolonializma// Izvestiia Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Politologiia. Religiovedenie, 2017. T. 21.

6. Shevchenko O.M.Ekonomicheskaia globalizatsiia i ee vliianie na rost konfliktov v sovremennom mire// Gumanitarnye, sotsial’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki, 2017. № 1. S. 75-76.

7. Predlozheniia «Grazhdanskoi dvadtsatki» po obespecheniiu uverennogo, ustoichivogo, sbalansirovannogo i inkliuzivnogo rosta: doklad. — M.: Logos, 2013.

8. Branko Milanovic. Global Income Inequality: What It Is And Why It Matters? Economis and Social Affairs. DESA Working Paper No. 26. United Nations. August 2006. URL: http://www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp26_2006.pdf (data obrashcheniia: 07.10.2017).

9. Catherine Cudre-Mauroux. Patrick Stadler. Weniger Armut — mehr Ungleichheit. Die Volkswirtschaft. Plattform für Wirtschaftspolitik. URL: http://dievolkswirtschaft.ch/de/2016/02/stadler-03-2016/ (data obrashcheniia: 12.10.2017).

10. Global Inequality. Global Inequality Facts. Inequality.org. URL: https://inequality.org/facts/global-inequality/ (data obrashcheniia: 10.10.2017).

11. Human Development Data (1990-2015). Human Development Reports. United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/data (data obrashcheniia: 07.10.2017).

GLOBAL ECONOMIC INEQUALITY «NORTH-SOUTH» AS A CHALLENGE TO THE SECURITY AND STABILITY OF THE WORLD ECONOMY

Merzlikina K.S. Kuban State University [email protected]

Abstract: The article refers and analyzes the causes of the «North-South» global economic inequality, as well as its consequences and threats to the world economy. In addition, the author mentions some ways of solving this problem. Her attention is also focused on the socio-economic preconditions of the issue.

Key words: global economic inequality, globalization, economic stability, world economy, «North-South» dichotomy, neocolonialism, center and periphery, exploitation.

Для цитирования: Мерзликина К.С. Глобальное экономическое неравенство «Север-Юг» как вызов безопасности и стабильности мирового хозяйства// Архонт, 2017. № 2. С. 67-71.

cyberleninka.ru