Охарактеризуйте световую фазу фотосинтеза. Какие процессы происходят в этой фазе и где они осуществляются?

Охарактеризуйте световую фазу фотосинтеза. Какие процессы происходят в этой фазе и где они осуществляются?

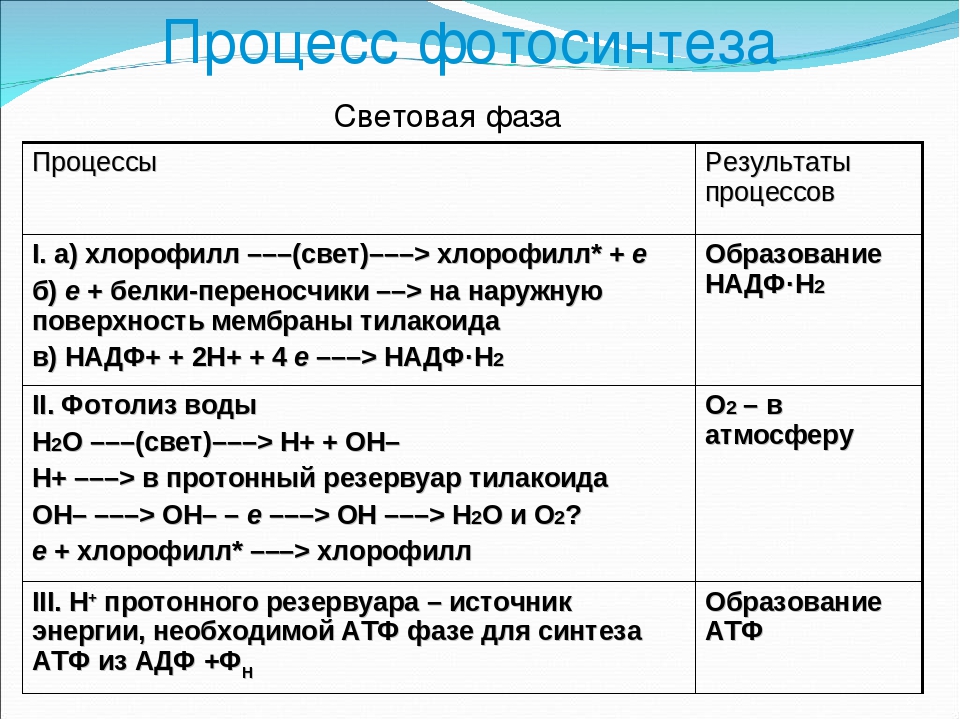

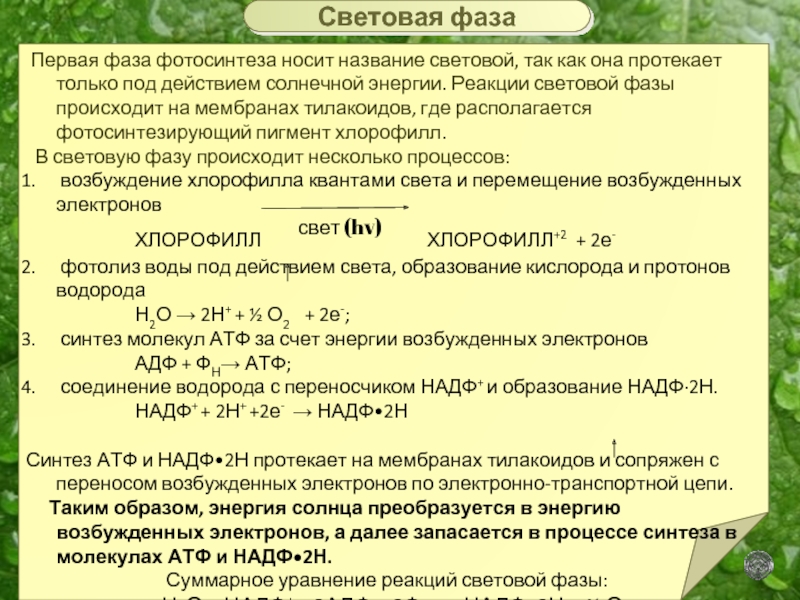

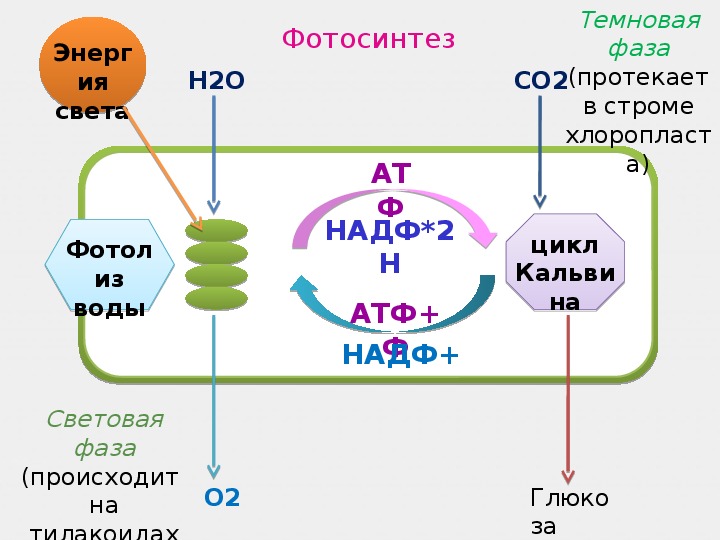

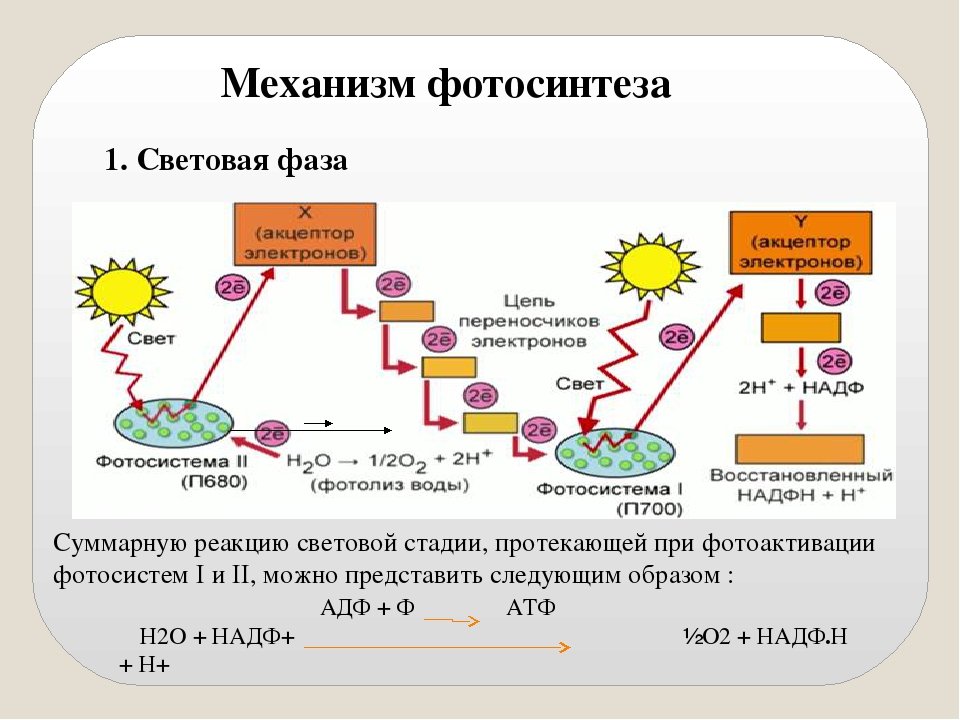

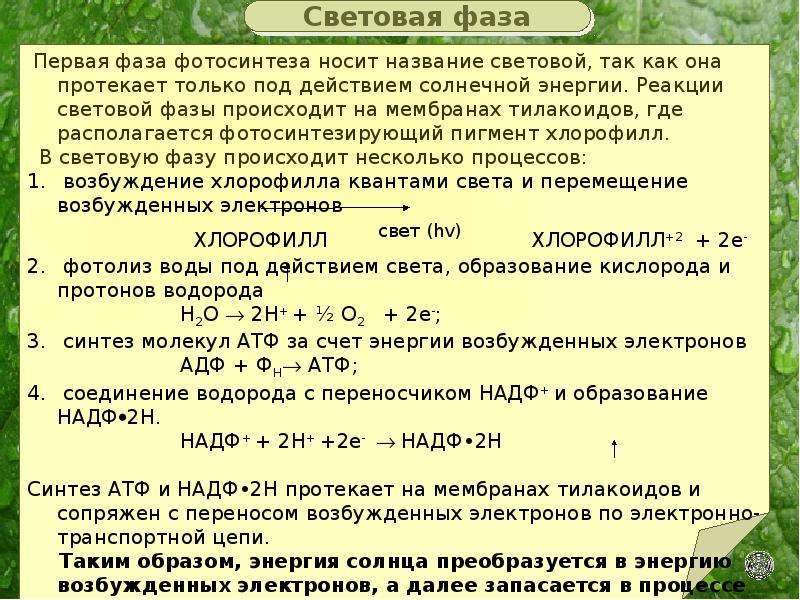

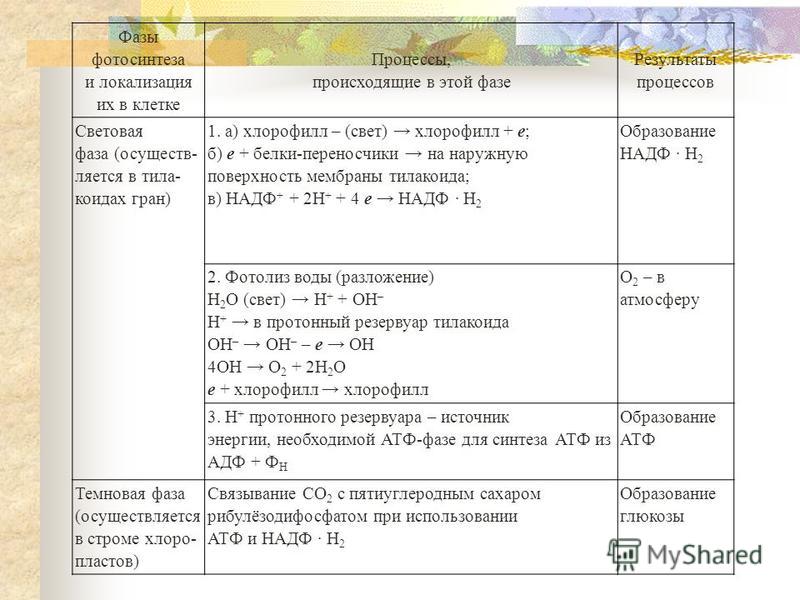

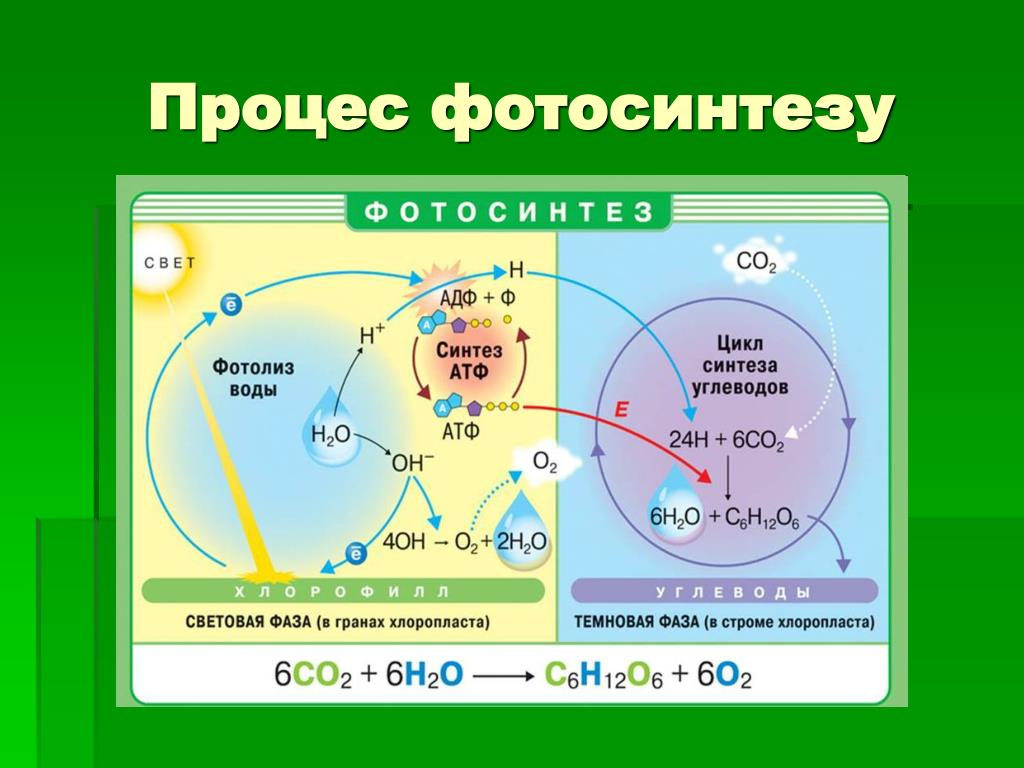

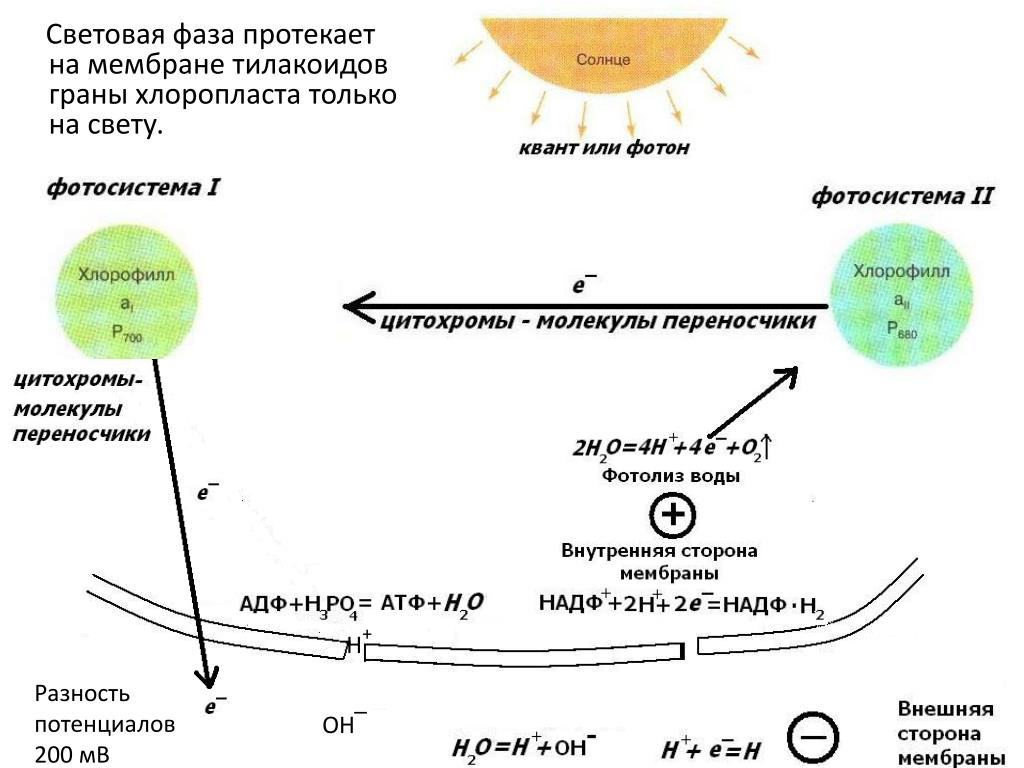

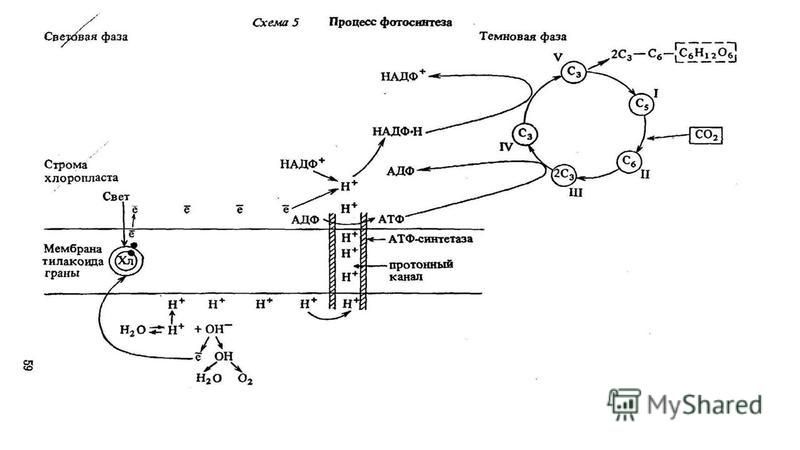

Световая фаза фотосинтеза происходит только на свету в мембране гран при участии хлорофилла, белков цепи перс носа электронов и молекулы фермента АТФ-синтетазы. Поддействием кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. Эти электроны передаются переносчиками на наружную, т.е. обращенную к строме, поверхность мембраны тилакоидов, где накапливаются. Одновременно внутри полостей тилакоидов происходит фотолиз т.е. разложение воды под действием энергии света.

Ионы гидроксила отдают свои электроны, превращаясь в реакционноспособные радикалы. Образующиеся электроны передаются переносчиками к молекулам хлорофилла и восстанавливают их, а радикалы ОН объединяются, образуя воду и свободный кислород.

Протоны водорода, образовавшиеся при фотолизе воды, не могут проникнуть через мембрану граны и накапливаются внутри нее, создавая и пополняя Н В результате внутренняя поверхность мембраны заряжается положительно, а наружная отрицательно. По мере накопления по обе стороны мембраны противоположно заряженных частиц нарастает разность потенциалов. При достижении критической величины разности потенциалов сила электрического поля начинает проталкивать протоны через канал АТФ-синтетазы. На выходе из протонного канала создается высокий уровень энергии, которая используется для фосфорилирования имеющихся в матриксе пластид молекул АДФ:

В результате внутренняя поверхность мембраны заряжается положительно, а наружная отрицательно. По мере накопления по обе стороны мембраны противоположно заряженных частиц нарастает разность потенциалов. При достижении критической величины разности потенциалов сила электрического поля начинает проталкивать протоны через канал АТФ-синтетазы. На выходе из протонного канала создается высокий уровень энергии, которая используется для фосфорилирования имеющихся в матриксе пластид молекул АДФ:

Ионы водорода на наружной поверхности мембраны встречаются там с электронами, образуя атомарный водород, который идет на восстановление переносчика никотинамидадениндинуклеотидфосфата (сокращенно это соединение обозначают — НАДФ+ — окисленную форму)

В итоге световой фазы образуется: кислород, при фотолизе воды, АТФ и образование атомов водорода в форме. Кислород диффундирует в атмосферу, а АТФ транспортируются в матрикс пластид и участвует в темновой фазе.

Охарактеризуйте световую фазу фотосинтеза. Какие процессы происходят в этой фазе и где они осуществляются?

Оцените пожалуйста этот постНа этой странице искали :

- какие процессы происходят в световую фазу фотосинтеза

- процессы происходящие в световой фазе

- процессы происходящие в световой фазе фотосинтеза

- охарактеризуйте световую и темновую фазы фотосинтеза

- охарактеризуйте световую и темновую фазу фотосинтеза

Сохрани к себе на стену!

Метаболизм — задания на последовательность

|

Задания по теме Метаболизм (установление последовательности) — блок 2 Одними из сложных процессов при подготовке к ЕГЭ по биологии являются темы, связанные с метаболизмом. |

1. Установите последовательность этапов жирового обмена у человека.

1) эмульгация жиров под действием желчи

2) поглощение глицерина и жирных кислот клетками эпителия кишечной ворсинки

3) поступление человеческого жира в лимфатический капилляр, а затем в жировое депо

4) поступление жиров с пищей

5) синтез человеческого жира в клетках эпителия

6) расщепление жиров до глицерина и жирных кислот

2. Установите последовательность стадий энергетического обмена.

1) рассеивание всей энергии в виде тепла

2) окисление пировиноградной кислоты до СО2 и Н2О

3) расщепление сложных органических веществ под действием ферментов

4) разложение молекулы глюкозы на 2 молекулы пировиноградной кислоты

5) образование 2 молекул АТФ

6) образование 36 молекул АТФ

3. Установите последовательность процессов, происходящих в световой фазе фотосинтеза.

Установите последовательность процессов, происходящих в световой фазе фотосинтеза.

1) переход электронов на высшие уровни

2) поглощение квантов света

3) образование АТФ за счет энергии возбужденных электронов

4) образование побочного продукта – свободного кислорода

5) возбуждение электронов в молекуле хлорофилла

6) фотолиз воды

4. Установите последовательность процессов, происходящих при катаболизме

1) гликолиз

2) расщепление сложных органических соединений

3) образование 36 молекул АТФ

4) образование только тепловой энергии

5) клеточное дыхание

6) образование 2 молекул АТФ

5. Установите последовательность процессов, происходящих при биосинтезе белка

1) сплайсинг иРНК в ядрышке

2) нанизывание рибосомы на иРНК

3) синтез и РНК в ядре

4) поступление иРНК в цитоплазму

5) сравнение кодона иРНК и антикодона тРНК в ФЦР (функциональном центре рибосомы)

6) образование пептидной связи между аминокислотами

6. Установите последовательность процессов, происходящих при дупликации ДНК.

Установите последовательность процессов, происходящих при дупликации ДНК.

1) отделение одной цепи ДНК от другой

2) присоединение комплементарных нуклеотидов к каждой цепи ДНК

3) образование 2 молекул ДНК

4) раскручивание молекулы ДНК

5) воздействие фермента ДНК-полимеразы на молекулу ДНК

7. Установите последовательность процессов, происходящих при анаболизме.

1) выход иРНК, рРНК и тРНК в цитоплазму

2) соединение иРНК с рибосомами и образование ФЦР

3) синтез различных молекул РНК (иРНК, рРНК, тРНК) в ядре

4) образование пептидной связи между молекулами аминокислот

5) присоединение к тРНК соответствующих аминокислот

6) встраивание рРНК в субъединицы рибосом

8. Установите правильную последовательность процессов фотосинтеза у растений. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) соединение неорганического углерода с С5-углеродом

2) перенос электронов переносчиками и образование АТФ и НАДФ·Н

3) образование глюкозы

4) возбуждение молекулы хлорофилла светом

5) переход возбуждённых электронов на более высокий энергетический уровень

9. Укажите правильную последовательность реакций фотосинтеза

Укажите правильную последовательность реакций фотосинтеза

1) образование глюкозы

2) образование запасного крахмала

3) поглощение молекулами хлорофилла фотонов (квантов света)

4) соединение СО2 с рибулозодифосфатом

5) образование АТФ и НАДФ*Н

10. Какова последовательность процессов энергетического обмена в клетке?

1) расщепление крахмала до мономеров

2) поступление в лизосомы питательных веществ

4) поступление пировиноградной кислоты (ПВК) в митохондрии

5) образование углекислого газа и воды

Химики МГУ объяснили природу сверхбыстрой реакции в зрительных фоторецепторах

Процессы, происходящие в природе под действием света, такие как фотосинтез у растений, зрение у позвоночных, сопровождаются химическими превращениями хромофорных групп фотоактивных белков – небольших молекул, отвечающих за поглощение кванта световой энергии. Ученые десятилетиями изучают факторы, влияющие на высокую эффективность светозависимых биохимических процессов в живых организмах. Фотохимические превращения в живых системах происходят с невероятными скоростями – на временах порядка сотен фемтосекунд. Основной частью светопоглощающих белков зрительной рецепции является молекула ретиналя, система двойных связей которой отвечает за поглощение света в видимом диапазоне.

Ученые десятилетиями изучают факторы, влияющие на высокую эффективность светозависимых биохимических процессов в живых организмах. Фотохимические превращения в живых системах происходят с невероятными скоростями – на временах порядка сотен фемтосекунд. Основной частью светопоглощающих белков зрительной рецепции является молекула ретиналя, система двойных связей которой отвечает за поглощение света в видимом диапазоне.

Химическая «основа» зрения – изменение положения заместителей у двойных связей ретиналя, так называемая цис-транс изомеризация. Механизм изомеризации ретиналя у бактерий и у животных различаются: при поглощении фотона цис-форма переходит в транс-изомер у животных, а у бактерий наоборот – транс-изомер ретиналя переходит в цис-форму. Кроме того, у молекул ретиналя «разных царств природы» изомеризуются разные двойные связи. Времена этих превращений ранее определили как для одиночных молекул ретиналя в растворе, так и в составе светочувствительных белков – зрительных фоторецепторов. Оказалось, что во многих случаях скорость фотоизомеризации в растворе падает в сотни раз. В связи с этим возник фундаментальный вопрос, оказывает ли белковое окружение ускоряющее (каталитическое) воздействие на реакцию, или оно просто защищает молекулу ретиналя от воздействия растворителя.

Оказалось, что во многих случаях скорость фотоизомеризации в растворе падает в сотни раз. В связи с этим возник фундаментальный вопрос, оказывает ли белковое окружение ускоряющее (каталитическое) воздействие на реакцию, или оно просто защищает молекулу ретиналя от воздействия растворителя.

Картинка: фотоизомеризация ретиналя — первичный процесс при передаче зрительного сигнала. Источник: Анастасия Боченкова / МГУ

Российские и датские ученые впервые ответили на этот вопрос, долгое время остававшийся без ответа. Для этого датскими учеными был разработан новый экспериментальный метод для исследования заряженных биологических хромофоров в газовой фазе с использованием фемтосекундной спектроскопии с временным разрешением и современных ион-накопительных технологий. Подготовка к таким экспериментам и их проведение занимает несколько лет. Сотрудники лаборатории квантовой фотодинамики, созданной недавно на химическом факультете МГУ по программе развития Московского университета, провели анализ результатов и интерпретировали полученные данные с помощью квантовохимических расчетов высокого уровня точности.

«Наши результаты показывают возможность принципиально нового подхода в исследованиях фотохимических реакций в белках. Изучение эталонных реакций, таких как превращения изолированных молекул, помогает сделать заключение о том, как функционируют белки и какова роль белкового окружения», — рассказала один соавторов, доцент, к.

ф.-м.н. Анастасия Боченкова.

Проверочная работа «Энергетический и пластический обмены» (10 класс, углубленный уровень))

энергетический и пластический обмен

1. Тесты с выбором одного правильного ответа

1. Какой из перечисленных ниже процессов характерен для всех живых организмов?

а) хемосинтез;

б) фотосинтез;

в) обмен веществ и энергии;

г) спиртовое брожение.

2. Метаболизм в клетке состоит из процессов:

а) возбуждения и торможения;

б) пластического и энергетического обмена;

в) роста и развития;

г) транспорта гормонов и витаминов.

3. В обеспечении организма строительным материалом состоит значение:

а) энергетического обмена;

б) пластического обмена;

в) световой фазы фотосинтеза;

г) окисления органических веществ.

4. При нарушении пластического обмена прекращается снабжение клетки:

а) белками;

б) молекулами АТФ;

в) энергией;

г) кислородом.

5. Реакции окисления органических веществ в клетке, сопровождаемые синтезом молекул АТФ, за счет освобождаемой энергии называют:

а) энергетическим обменом;

б) пластическим обменом;

в) фотосинтезом;

г) хемосинтезом.

6. Кроме растений, к автотрофным организмам относят:

а) грибы-сапротрофы;

б) бактерии гниения;

в) хемосинтезирующие бактерии;

г) шляпочные грибы.

7. Животные не создают органические вещества из неорганических, поэтому их относят к:

а) автотрофам;

б) гетеротрофам;

в) прокариотам;

г) хемотрофам.

8. Растения, в отличие от животных, в процессе питания не используют:

а) энергию солнечного света;

б) готовые органические вещества;

в) углекислый газ и воду;

г) минеральные соли.

9. Хемосинтезирующие бактерии в экосистеме:

а) потребляют готовые органические вещества;

б) разлагают органические вещества до минеральных;

в) разлагают минеральные вещества;

г) создают органические вещества из неорганических.

10. К какой группе по способу питания относят бактерию дизентерийную палочку?

а) сапротрофы;

б) паразиты;

в) симбионты;

г) автотрофы.

11. Исходным материалом для фотосинтеза служат:

а) кислород и углекислый газ;

б) вода и кислород;

в) углекислый газ и вода;

г) углеводы.

12. Фотосинтез происходит:

а) в хлоропластах;

б) в лейкопластах;

в) в хромопластах;

г) в митохондриях.

13. В основе фотосинтеза лежит процесс превращения:

а) энергии света в энергию неорганических соединений;

б) энергии света в энергию органических соединений;

в) энергии органических соединений в энергию неорганических соединений;

г) энергии мелких органических молекул в энергию более крупных органических молекул.

14. Фотосинтез – это:

а) совокупность реакций биосинтеза;

б) совокупность всех ферментативных реакций клетки;

в) совокупность реакций расщепления;

г) синтез органических веществ за счет световой энергии.

15. Энергия возбужденных электронов в световой стадии используется для:

а) синтеза АТФ;

б) синтеза белков;

в) синтеза глюкозы;

г) расщепления углеводов.

16. Фотолизом воды называется:

а) синтез АТФ;

б) разложение воды под действием света;

в) окисление глюкозы;

г) расщепление органических веществ.

17. При фотосинтезе кислород образуется в результате:

а) фотолиза воды;

б) разложения углекислого газа;

в) восстановления углекислого газа до глюкозы;

г) синтеза АТФ.

18. В каком случае правильно перечислены процессы, происходящие в световой фазе?

а) образование глюкозы, кислорода, АТФ;

б) возбуждение хлорофилла, синтез АТФ и фотолиз воды;

в) связывание углекислого газа, образование глюкозы и кислорода;

г) синтез АТФ и глюкозы.

19. Какое вещество участвует в процессе фотосинтеза?

а) НАД;

б) ФАД;

в) НАДФ;

г) кофермент А.

20. Хлорофилл в хлоропластах растительных клеток:

а) осуществляет связь между органоидами;

б) ускоряет реакции энергетического обмена;

в) поглощает энергию света в процессе фотосинтеза;

г) осуществляет окисление органических веществ в процессе дыхания.

21. Какие из перечисленных организмов способны к фотосинтезу?

а) дрожжи и холерный вибрион;

б) инфузория и белая планария;

в) ольха и цианобактерии;

г) мухомор и петров крест.

22. В клетках каких организмов содержится в десятки раз больше углеводов, чем в клетках животных?

а) бактерий-сапрофитов;

б) одноклеточных;

в) простейших;

г) растений.

23. Какая из названных реакций относится к темновой стадии фотосинтеза?

а) связывание рибулозобифосфата с углекислым газом;

б) возбуждение молекулы хлорофилла;

в) образование АТФ;

г) фотолиз воды.

24. Какие организмы осуществляют хемосинтез?

а) дрожжи;

б) железобактерии;

в) вирусы;

г) кишечная палочка.

25. При каких условиях фотосинтез не может продолжаться в темноте?

а) если в клетках отсутствует АТФ;

б) если нет кислорода;

в) если повышено содержание углекислого газа;

г) если отсутствует H.

26. Темновые реакции фотосинтеза протекают в:

а) строме хлоропластов;

б) рибосомах хлоропластов;

в) мембранах тилакоидов;

г) гранах.

27. Конечными продуктами реакций, вызываемых светом, являются:

а) АТФ, НАДФН, О2;

б) углевод, О2;

в) АТФ, углевод, О2.

28. В ходе какого процесса в растительных клетках синтезируется АТФ?

а) световая стадия фотосинтеза;

б) темновая стадия фотосинтеза;

в) биосинтез белка;

г) редупликация ДНК.

29. Какой процесс происходит в темновой стадии фотосинтеза?

а) синтез АТФ;

б) образование кислорода;

в) синтез углеводов;

г) выделение кислорода.

30. Источником кислорода при фотосинтезе является:

а) вода;

б) углекислый газ;

в) глюкоза;

г) молочная кислота.

31. Энергия света при фотосинтезе используется на:

а) синтез АТФ и фотолиз воды;

б) разложение молекул АТФ;

в) синтез белков;

г) окисление глюкозы.

32. Свободный кислород образуется:

а) в темновой стадии;

б) постоянно;

в) при окислении углеводов;

г) в световой стадии.

2. Тесты с выбором нескольких правильных ответов

1. Укажите, в чем заключается значение фотосинтеза:

а) обогащение атмосферы кислородом;

б) обогащение почвы солями азота;

в) расщепление биополимеров до мономеров;

г) окисление органических веществ до углекислого газа и воды;

д) обеспечение живых организмов энергией;

е) обеспечение живых организмов органическими веществами.

2. Какие процессы вызывает энергия солнечного света в листе?

а) образование молекулярного кислорода в результате разложения воды;

б) окисление пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды;

в) синтез молекул АТФ;

г) расщепление биополимеров до мономеров;

д) расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты;

е) образование атомарного водорода при фотолизе воды.

3. В темновую фазу фотосинтеза, в отличие от световой, происходит:

а) фотолиз воды;

б) восстановление углекислого газа до глюкозы;

в) синтез молекул АТФ за счет энергии солнечного света;

г) соединение водорода с переносчиком НАДФ+;

д) использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов;

е) образование молекул крахмала из глюкозы.

3. Установите соответствие

1. Установите соответствие между характеристикой и процессом, к которому она относится.

А) при образовании органических веществ используется солнечная энергия.Б) при образовании органических веществ используется энергия, высвобождаемая при окислении неорганических веществ.

В) в атмосферу выделяется кислород.

Г) осуществляется растениями.

Д) осуществляется бактериями.

Е) открыт С.Н. Виноградским в 1889 г.

1) фотосинтез;

2) хемосинтез.

2. Установите соответствие между веществами и их функциями при фотосинтезе.

А) пятиуглеродный сахар.Б) АТФ.

В) НАДФ.

Г) глюкоза.

1) исходное вещество для начала световых реакций;

2) конечный продукт темновой фазы;

3) исходное вещество для начала темновых реакций;

4) конечный продукт световой фазы.

А

Б

В

Г

3. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых эти особенности характерны.

А) использование энергии солнечного света для синтеза АТФ.Б) использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ.

В) использование только готовых органических веществ.

Г) синтез органических веществ из неорганических.

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ.

1) автотрофы;

2) гетеротрофы.

4. Установите последовательность

1. Установите последовательность реакций и процессов световой фазы фотосинтеза:

А) электроны, выбитые светом, улавливаются акцепторами электронов и передаются по цепи транспорта электрона.

Б) фермент АТФаза синтезирует АТФ из АДФ и Ф.

В) электроны от воды через акцептор передаются в ФС-2.

Г) электроны от ФС-1 передаются по второй цепи транспорта к молекуле вещества-переносчика протонов – НАДФ.

Д) кванты света поглощаются ФС-1 и ФС-2, одновременно в тилакоидах происходит фотолиз воды.

2. Установите последовательность реакций темновой фазы фотосинтеза:

А) расщепление шестиуглеродного соединения на две трехуглеродные группы.

Б) соединение СО2 с пятиуглеродным сахаром.

В) каждая из триоз принимает по одной фосфатной группе.

Г) объединение триоз, образование углеводов.

Д) каждая из триоз принимает по одному атому водорода.

3. Установите последовательность процессов фотосинтеза:

А) преобразование солнечной энергии в энергию АТФ.

Б) образование возбужденных электронов хлорофилла.

В) фиксация углекислого газа.

Г) образование крахмала.

Д) преобразование энергии АТФ в энергию глюкозы.

5. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, объясните их.

В круговорот веществ и превращения энергии в биосфере включаются растения, осуществляя дыхание и фотосинтез.

В процессе дыхания они выделяют кислород.

В темновой фазе фотосинтеза происходит запасание энергии в АТФ.

В световой фазе фотосинтеза происходит фотолиз воды и синтез глюкозы.

В процессе фотосинтеза растения усваивают углекислый газ.

6. Дайте развернутый ответ на вопросы

1. Почему брожение считают эволюционно более древним типом энергетического обмена, чем дыхание?

2. В чём состоит значение фотосинтеза в природе? Укажите не менее трёх значений.

В чём состоит значение фотосинтеза в природе? Укажите не менее трёх значений.

3. В каких реакциях обмена у растений углекислый газ является исходным веществом для синтеза углеводов?

4. В листьях растений интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит ли он в зрелых и незрелых плодах? Ответ поясните.

5. Каковы основные отличия фотосинтеза от хемосинтеза?

Ответы | § 22. Фотосинтез — Биология, 11 класс

1. Фотосинтез является процессом пластического или энергетического обмена? Почему?

Фотосинтез является процессом пластического обмена, т.к. сопровождается синтезом органических веществ из неорганических и происходит с поглощением световой энергии.

2. В каких органоидах растительной клетки происходит фотосинтез? Что представляет собой фотосистема? Какую функцию выполняют фотосистемы?

Фотосинтез происходит в зелёных пластидах – хлоропластах.

Фотосистемы – особые пигмент-белковые комплексы, расположенные в мембранах тилакоидов хлоропластов. Существует два типа фотосистем – фотосистема I и фотосистема II. В состав каждой из них входит светособирающая антенна, образованная молекулами пигментов, реакционный центр и переносчики электронов.

Светособирающая антенна функционирует наподобие воронки: молекулы пигментов поглощают свет и передают всю собранную энергию в реакционный центр, где находится молекула-ловушка, представленная хлорофиллом а. Поглотив энергию, молекула-ловушка переходит в возбуждённое состояние и отдаёт один из своих электронов специальному переносчику, т.е. окисляется. Таким образом, фотосистемы выполняют функцию поглощения света и преобразования световой энергии в химическую.

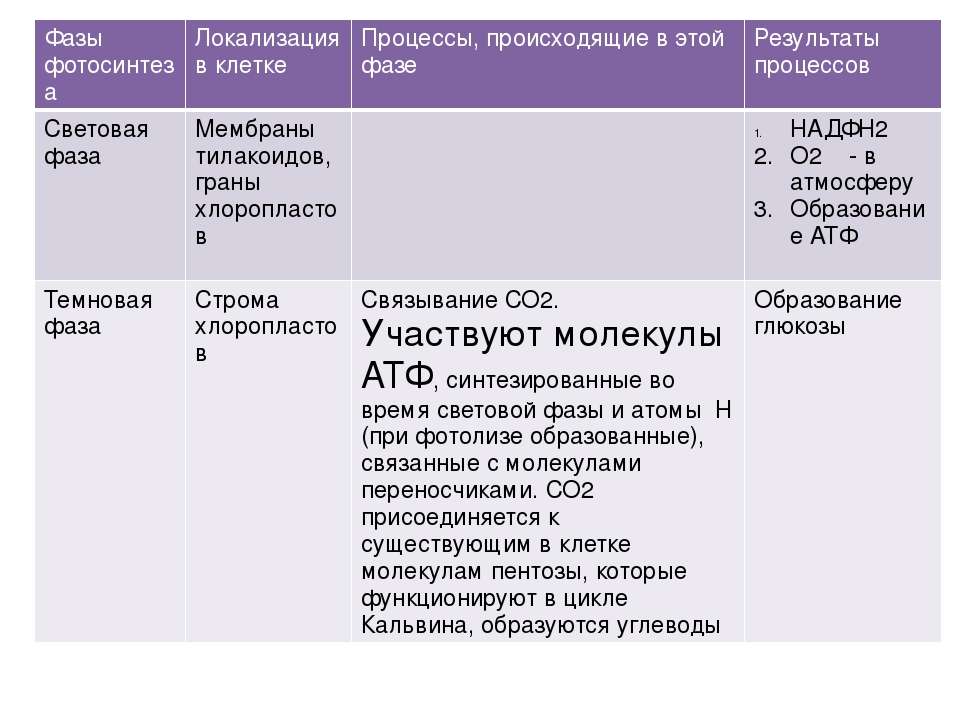

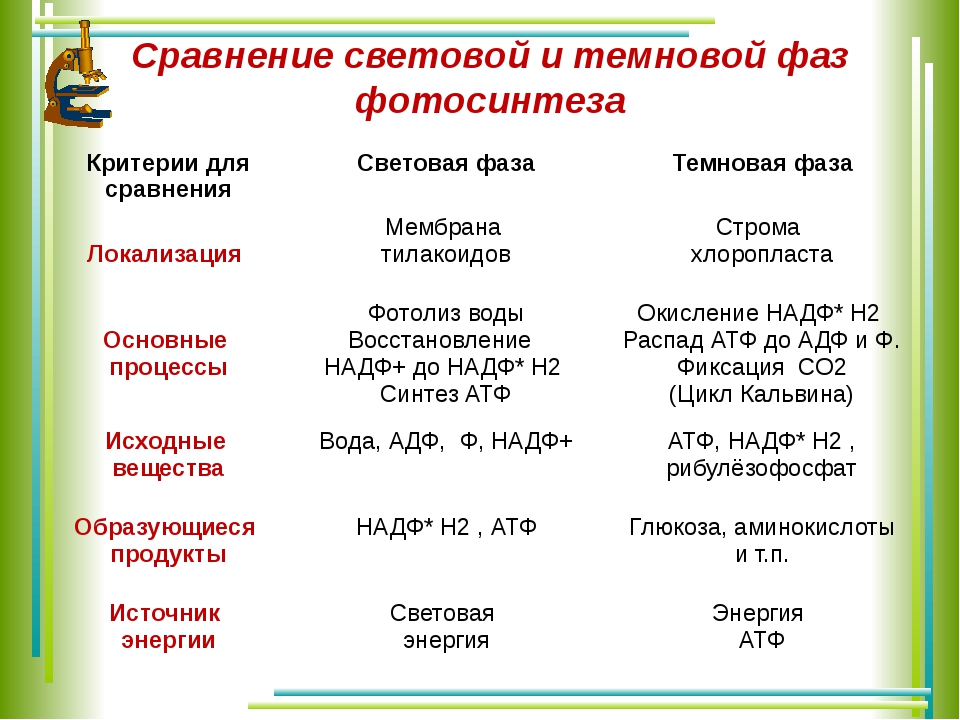

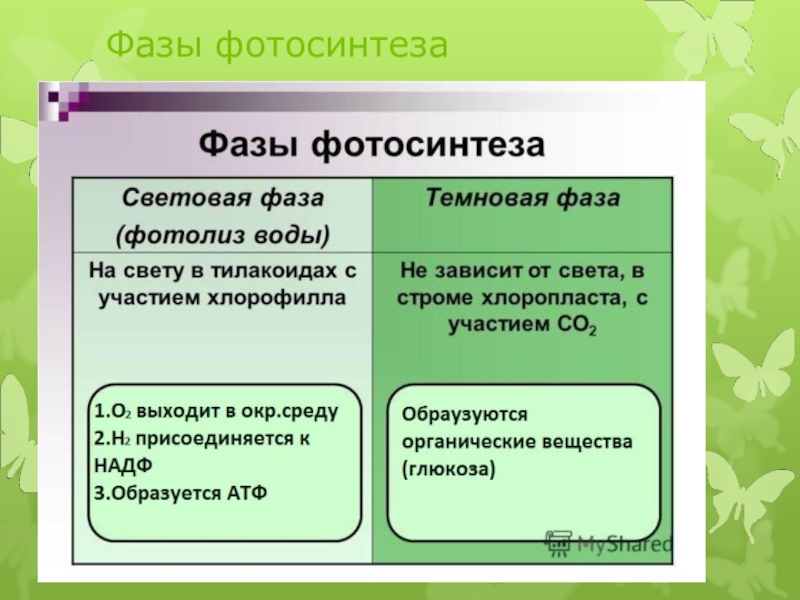

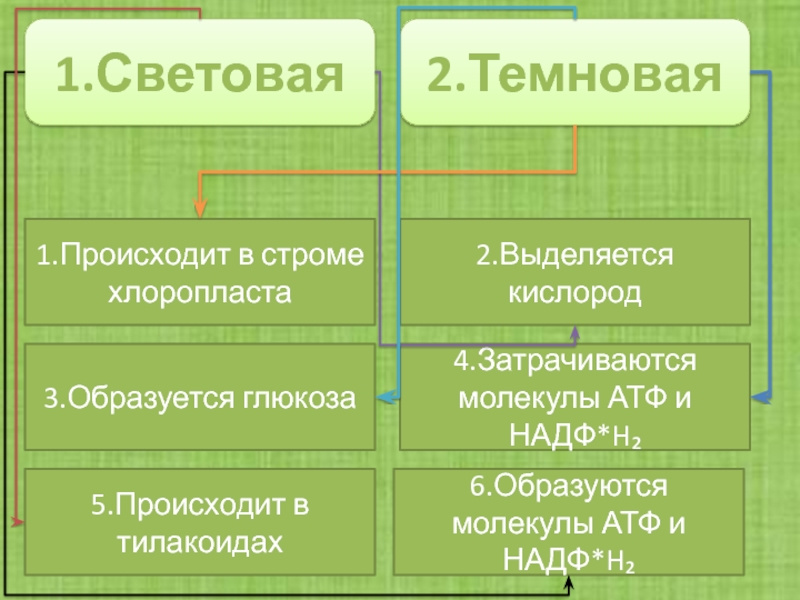

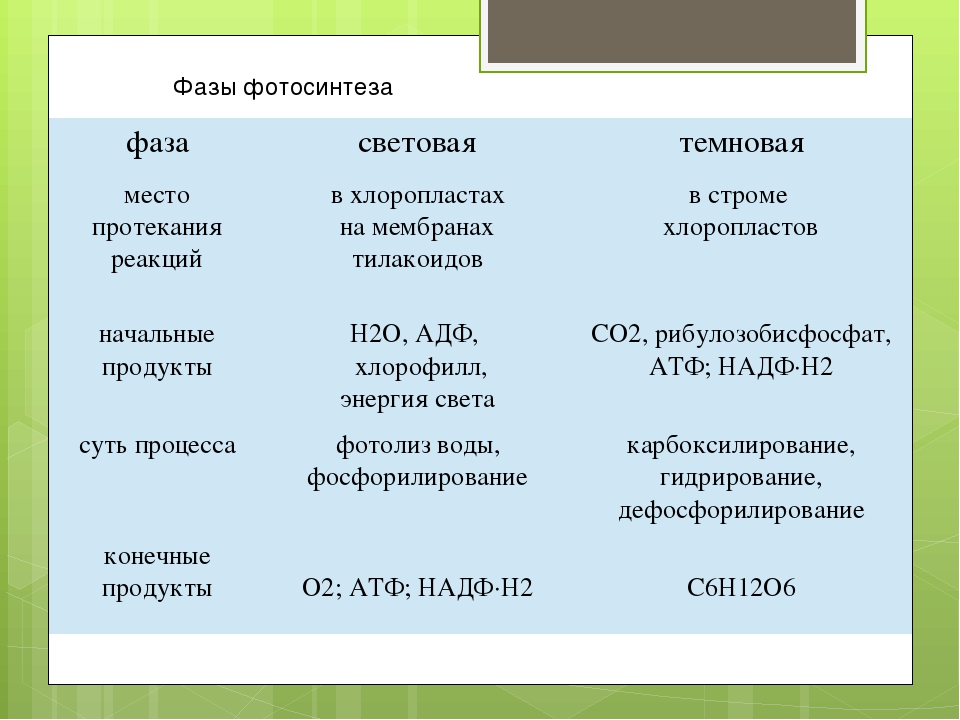

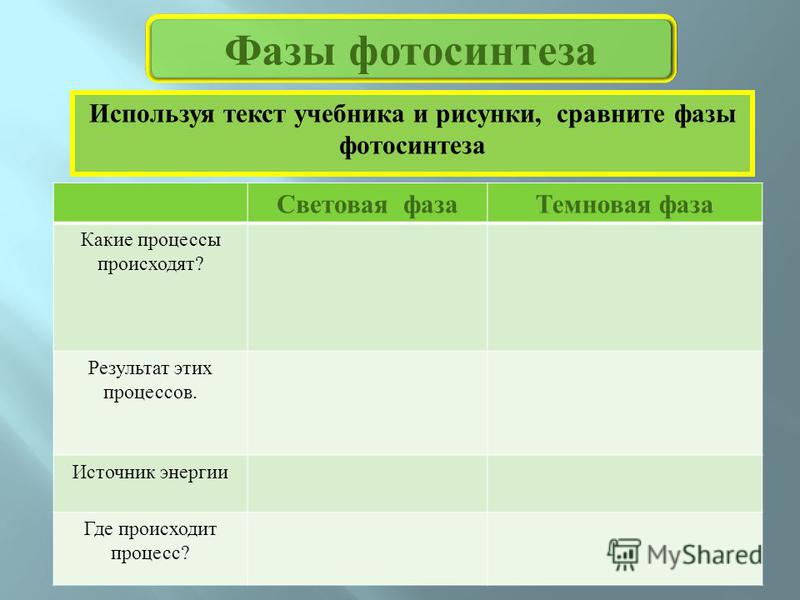

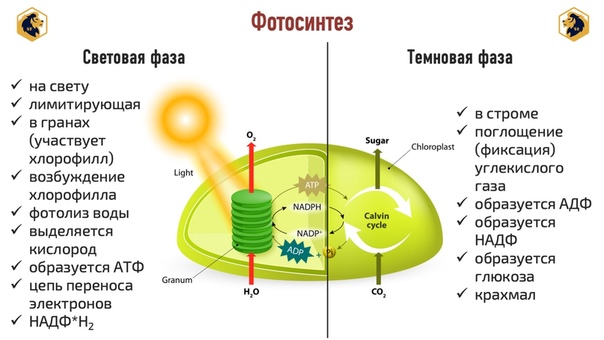

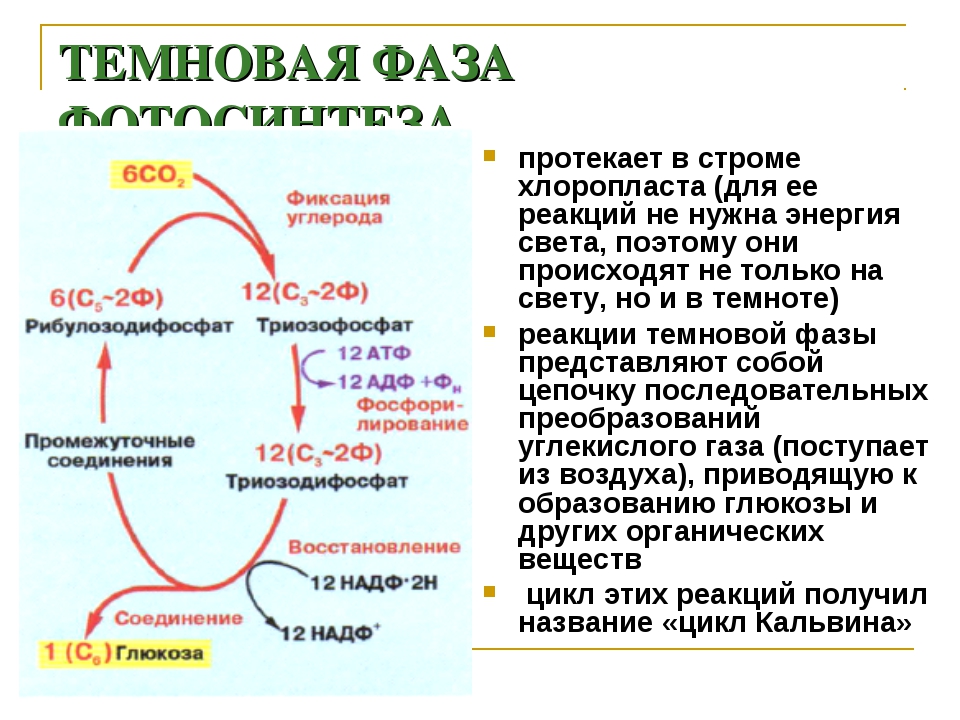

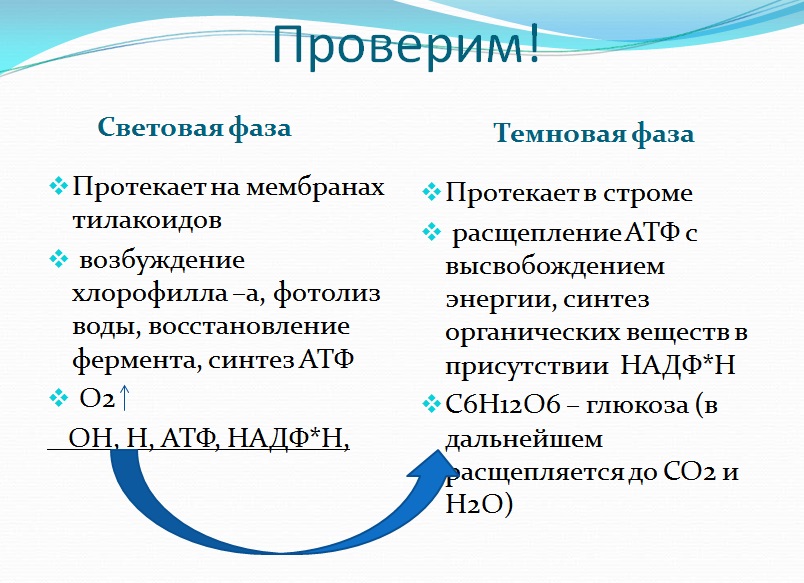

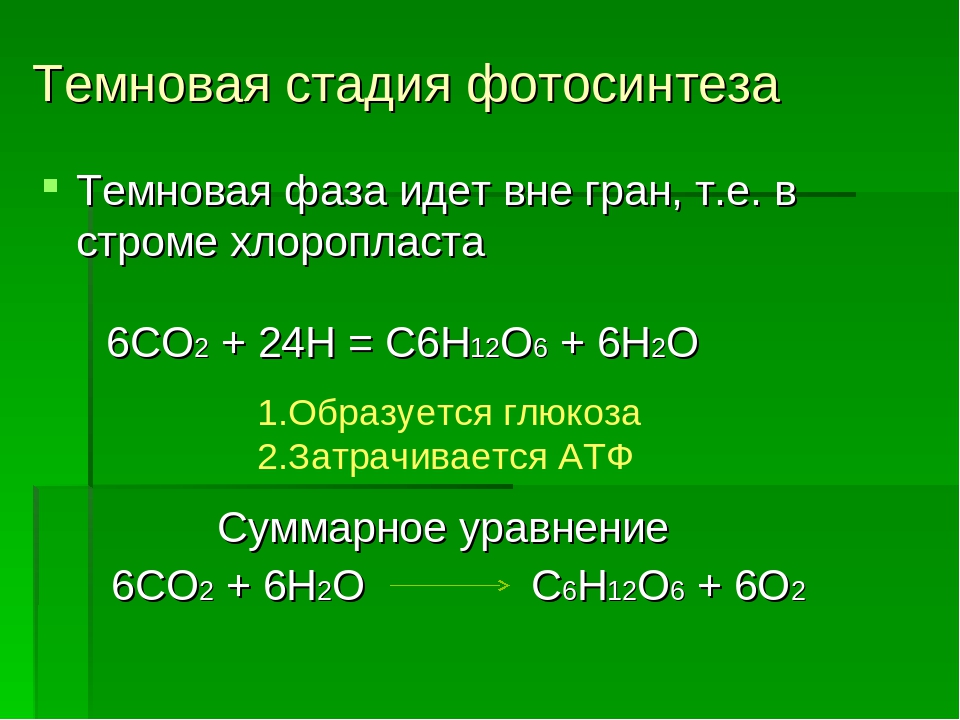

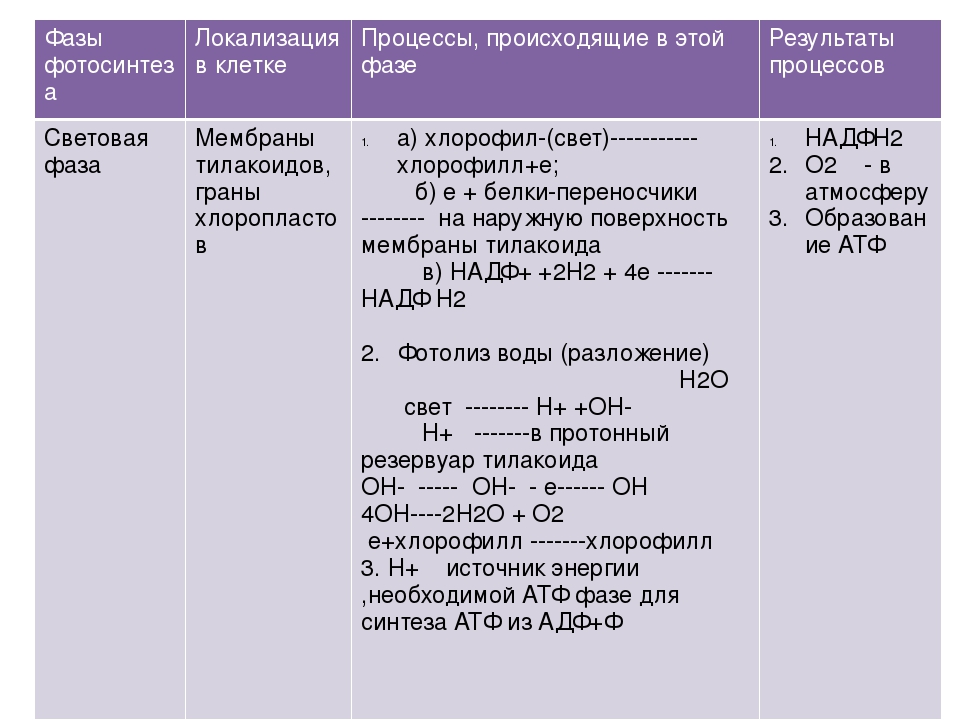

3. Охарактеризуйте световую и темновую фазы фотосинтеза по плану: 1) место протекания; 2) исходные вещества; 3) происходящие процессы; 4) конечные продукты. Какие продукты световой фазы фотосинтеза используются в темновой фазе?

Световая фаза фотосинтеза

1) мембраны тилакоидов

2) Н2О, окисленный НАДФ (НАДФ+), АДФ, Н3РО4 (для протекания световой фазы также необходимы фотосинтетические пигменты (хлорофиллы и др. ), но их нельзя назвать исходными веществами световой фазы)

), но их нельзя назвать исходными веществами световой фазы)

3) поглощение света фотосистемами, фотолиз воды, транспорт электронов на внешнюю сторону тилакоида и накопление протонов внутри тилакоида (т.е. возникновение электрохимического потенциала на мембране тилакоида), синтез АТФ, восстановление НАДФ+

4) АТФ, восстановленный НАДФ (НАДФ•Н+Н+), побочный продукт – молекулярный кислород (О2)

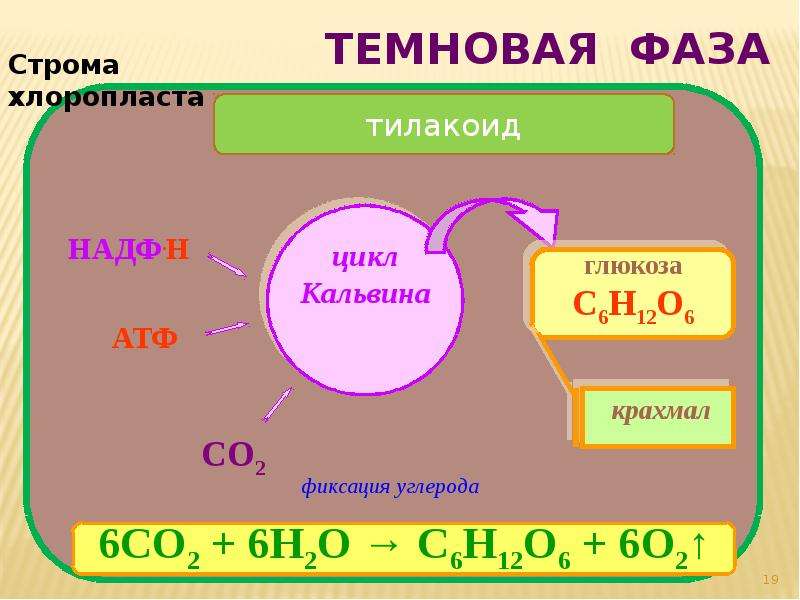

Темновая фаза фотосинтеза

1) строма хлоропласта

2) СО2, АТФ, восстановленный НАДФ (НАДФ•Н+Н+)

3) синтез глюкозы (восстановление СО2 до органических веществ), в ходе которого происходит гидролиз АТФ и окисление НАДФ•Н+Н+

4) глюкоза (С6Н12О6), окисленный НАДФ (НАДФ+), АДФ, Н3РО4

В темновой фазе фотосинтеза используются такие продукты световой фазы как НАДФ•Н+Н+ (служит источником атомов водорода для синтеза глюкозы) и АТФ (служит источником энергии для синтеза глюкозы).

4. Докажите справедливость утверждения: «От фотосинтеза непосредственно или косвенно зависит все живое на Земле».

Все живое на Земле зависит от фотосинтеза – либо непосредственно, либо, как в случае животных, косвенно. Фотосинтез делает энергию и углерод доступными для живых организмов и обеспечивает выделение кислорода в атмосферу, что необходимо для всех анаэробных организмов. Человечество зависит от фотосинтеза еще и потому, что оно использует ископаемое органическое топливо, которое образовалось за миллиарды лет.

5. Сравните по различным признакам процессы фотосинтеза и аэробного дыхания. Укажите черты сходства и различия.

Черты сходства:

1. Сложные многостадийные процессы, протекающие с участием ферментов.

2. Фотосинтез и заключительный (кислородный) этап аэробного дыхания протекают в двумембранных органоидах (хлоропластах и митохондриях соответственно).

3. Окислительно-восстановительные процессы, которые сопровождаются переносом электронов по электрон-транспортным цепям внутренних мембран соответствующих органоидов, возникновением разности потенциалов на этих мембранах, работой АТФ-синтетазы и синтезом АТФ.

Различия:

1. Процесс фотосинтеза относится к пластическому обмену т.к. сопровождается синтезом органических веществ из неорганических и происходит с поглощением световой энергии. Процесс аэробного дыхания относится к энергетическому обмену, поскольку происходит расщепление сложных органических веществ и высвобождение заключённой в них энергии.

2. Фотосинтез протекает только в клетках фототрофных организмов, а аэробное дыхание – в клетках большинства живых организмов (в том числе и фототрофов).

3. Различные исходные вещества и конечные продукты. Если рассматривать суммарные уравнения фотосинтеза и аэробного дыхания, то можно заметить, что продукты фотосинтеза фактически являются исходными веществами для аэробного дыхания и наоборот.

4. Переносчиками атомов водорода в процессе дыхания служат НАД и ФАД, в фотосинтезе – НАДФ.

6. Человек за сутки потребляет примерно 430 г кислорода. Дерево средней величины поглощает около 30 кг углекислого газа в год.

Сколько деревьев необходимо, чтобы обеспечить одного человека кислородом на год?

Сколько деревьев необходимо, чтобы обеспечить одного человека кислородом на год?За год человек потребляет: 430 г × 365 = 156 950 г кислорода.

Рассчитаем химическое количество углекислого газа, поглощаемого за год одним деревом:

М(СО2) = 12 + 16 × 2 = 44 г/моль. n(СО2) = m : М = 30 000 г : 44 г/моль ≈ 681,8 моль.

Суммарное уравнение фотосинтеза:

6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

Поглощение 6 моль углекислого газа сопровождается выделением 6 моль кислорода. Значит, поглощая за год 681,8 моль углекислого газа, дерево выделяет 681,8 моль кислорода.

Найдём массу кислорода, выделяемого деревом за год:

М(О2) = 16 × 2 = 32 г/моль. m(О2) = n × M = 681,8 моль × 32 г/моль = 21 817,6 г

Определим, сколько деревьев необходимо, чтобы обеспечить одного человека кислородом. Количество деревьев = 156 950 г : 21 817,6 ≈ 7,2 дерева.

Ответ: для того, чтобы обеспечить одного человека кислородом, в среднем понадобится 7,2 дерева (допустимыми ответами будут «8 деревьев» или «7 деревьев»).

7. Исследователи разделили растения пшеницы на две группы и выращивали их в лаборатории в одинаковых условиях, за исключением того, что растения первой группы освещали красным светом, а растения второй группы — зеленым. У растений какой группы процесс фотосинтеза протекал более интенсивно? Как вы думаете, с чем это связано?

Фотосинтез протекал более интенсивно у растений, освещаемых красным светом. Это связано с тем, что основные фотосинтетические пигменты – хлорофиллы – интенсивно поглощают красный свет (а также сине-фиолетовую часть спектра), а зелёный отражают, что и обусловливает зелёную окраску этих пигментов.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_11, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЭРЕКЦИИ

Бойко Н.И., Нуриманов К.Р.

Институт урологии и нефрологии АМН Украины (директор – акад. АМН и НАН Украины Возианов А. Ф.)

Ф.)

Отдел сексопатологии и андрологии (руководитель – проф. Горпинченко И.И.)

Источник: журнал АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ / №1-2001.

Содержание: Фазы эрекции. Центральная нервная система и половые функции. Адренергические механизмы регуляции эрекции. Холинергические механизмы регуляции эрекции. Нехолинергические неадренергические механизмы. Фосфорилирование миозина и тонус ГМК. Кальций-независимая регуляция тонуса ГМК. Электромеханическое сопряжение в регуляции тонуса ГМК. Фармакомеханическое сопряжение в регуляции тонуса ГМК. Фосфодиэстеразы. Выводы.

Список обозначений:

- a1-адренорецептор = альфа1-адренорецептор

- a2-адренорецептор = альфа2-адренорецептор

- В-адренорецептор = бета-адренорецептор

- m-адренорецептор = мю-адренорецептор

Эрекция – это увеличение полового члена в объеме по сравнению с состоянием покоя и приобретение им механической твердости, необходимой для проведения полового акта.

Известно, что в зависимости от тонуса гладкомышечных структур полового члена изменяется кровенаполнение кавернозных синусов, на основании чего выделяют следующие фазы эрекции [1,2.3].

Фаза 0 – фаза расслабленного состояния. В этой фазе преобладает симпатический тонус, терминальные артериолы и кавернозные мышечные структуры сокращены. Минимальный кровоток через кавернозные артерии выполняет только трофическую функцию. Наблюдается свободный венозный отток крови.

Фаза 1 – латентная фаза (наполнения). После сексуальной стимуляции парасимпатический тонус начинает преобладать, и отмечается повышение кровотока через внутреннюю пудендальную и кавернозные артерии без каких-либо изменений системного кровяного давления. Периферическое сопротивление снижается в связи с расширением кавернозных и гелициновых артерий. Половой член удлиняется, но внутрикавернозное давление остается прежним.

Фаза 2 – фаза тумесценции. У здоровых молодых мужчин повышение кровяного притока было выявлено по сравнению с фазой 1 в 25-60 раз. Отмечается быстрое повышение внутрикавернозного давления. Однако оно может незначительно снижаться в случае преобладания увеличения объема кавернозных пространств над ростом артериального притока. Обусловленная релаксацией трабекулярных гладких мышц, податливость каверн усиливается, вызывая наполнение кровью полового члена и эрекцию. В конце этой фазы происходит снижение притока крови.

У здоровых молодых мужчин повышение кровяного притока было выявлено по сравнению с фазой 1 в 25-60 раз. Отмечается быстрое повышение внутрикавернозного давления. Однако оно может незначительно снижаться в случае преобладания увеличения объема кавернозных пространств над ростом артериального притока. Обусловленная релаксацией трабекулярных гладких мышц, податливость каверн усиливается, вызывая наполнение кровью полового члена и эрекцию. В конце этой фазы происходит снижение притока крови.

Фаза 3 – фаза полной эрекции. Кавернозные тела наполняются кровью и прижимают сплетения субтуникальных венул к белочной оболочке. Снижается отток крови (венокклюзивный механизм) и повышается внутрикавернозное давление. Оно достигает уровня меньшего систолического давления на 10-20 mm Hg. В эксперименте на кроликах было установлено повышение сопротивления оттоку в 100 раз. Венозный кровоток несколько выше, чем в фазе расслабленного состояния. Артериальный приток по внутренней пудендальной артерии ниже, чем в фазе наполнения, но выше, чем в фазе 1. Но фаза 1 – латентная фаза (наполнения) (см. выше).

Но фаза 1 – латентная фаза (наполнения) (см. выше).

Фаза 4 – скелетная или ригидная фаза эрекции. Внутрикавернозное давление повышается выше систолического как следствие произвольного или рефлекторного сокращения ишиокавернозных и бульбокавернозных мышц, что приводит к ригидной эрекции. В этой стадии кровоток по кавернозной артерии отсутствует.

Фаза 5 – переходная фаза. Повышение симпатической активности ведет к восстановлению тонуса гелициновых артерий и трабекулярных гладких мышц. Артериальный кровоток снижается до низкого уровня. Венокклюзивный механизм все еще активный.

Фаза 6 – фаза начальной детумесценции. Отмечается умеренное падение внутрикавернозного давления, свидетельствующее об открытии каналов венозного оттока и снижении артериального притока.

Фаза 7 – фаза детумесценции. Внутрикавернозное давление падает быстро, венокклюзивный механизм инактивируется, и половой член возвращается к расслабленному состоянию.

Далее в обзоре подробно описаны современные представления о механизмах развития описанных фаз эрекции.

Центральная нервная система и половые функции

Центральная нервная система (ЦНС), обеспечивая приспособление функций организма к условиям окружающей среды, выполняет интегрирующую роль в сексуальном поведении человека. Посредством коры головного мозга зрительные, слуховые и обонятельные раздражители создают в подкорковых центрах процессы проэректильной направленности. Тормозное влияние имеют височные доли коры, удаление которых приводит к гиперсексуальности и развитию частых эрекций [4,5]. Описанные процессы реализуются с помощью центральных медиаторов эрекции. Среди наиболее важных необходимо назвать серотонин, дофамин, окситоцин, вазопрессин, адренокортикотропный гормон, пролактин, норадреналин, опиаты и 7-аминомасляная кислота (ГАМК).

На роль центра эрекции претендует медиальная преоптическая область (МПО) гипоталамуса. Так, низкие концентрации дофамина, возбуждая Д1-рецепторы МПО, стимулируют эффекты парасимпатической нервной системы и вызывают эрекцию. Длительная стимуляция дофамином нейронов МПО или высокая его концентрация через Д2-рецепторы переключают центральную регуляцию. Активируется симпатическая нервная система (СНС) и происходит эякуляция с последующей детумесценцией [б].

Так, низкие концентрации дофамина, возбуждая Д1-рецепторы МПО, стимулируют эффекты парасимпатической нервной системы и вызывают эрекцию. Длительная стимуляция дофамином нейронов МПО или высокая его концентрация через Д2-рецепторы переключают центральную регуляцию. Активируется симпатическая нервная система (СНС) и происходит эякуляция с последующей детумесценцией [б].

Влияние МПО на нижележащие центры опосредовано через паравентрикулярное ядро (ПВЯ) гипоталамуса. Дофаминергические нейроны МПО стимулируют секрецию окситоцина клетками ПВЯ [7,8,9-11]. Низкая концентрация Д2-агонистов в ПВЯ вызывала эрекцию, высокая препятствовала ей и облегчала эмиссию спермы. Д1-агонисты имели меньшее значение [12]. Доказано также существование окситоцинового механизма аутоактивации клеток ПВЯ [13,14].

Кроме того, в процесс вовлекаются серотонинергические и холинергические структуры головного мозга [15,16].

Центральное влияние на ядра поясничного отдела спинного мозга опосредовано дофамин- [17,18], окситоцин- [19], серотонин- [20] ГАМК-эргическими волокнами [21,22].

Половое поведение основано на системе взаимоотношений нейрогуморальной регуляции и половых органов. Сексуальный стимул нарушает ее равновесие, передавая ей некоторый «квант энергии». Последний, многократно умножаясь, в процессе работы системы вначале обеспечивает развитие эрекции, в дальнейшем, достигнув порога выполнения функции (эякуляция), стимулирует процессы, направленные на его погашение (развитие детумесценции). Значение каждого медиатора определяется рецепторным аппаратом воспринимающей клетки. Так, один и тот же медиатор может вызвать различные эффекты. Но последовательная смена противоположных состояний обеспечивает нормальное функционирование половой системы.

На всех уровнях ЦНС присутствуют как про-, так и антиэректильные рецепторы серотонина [23]. Так, возбуждение серотониновых рецепторов 1C типа вызывает эрекцию, а рецепторов 1А и 2-го типа ее угнетает и способствует эякуляции [24]. Аналогичные взаимоотношения существуют между a1- и а2-адренорецепторами [25], m- и к-рецепторами опиоидов [26,27]. Так, возбуждение a1- и к-рецепторов стимулирует половое поведение, тогда как активация а2- и m-рецепторов имеет противоположное действие. Интересно не столько их значение в отдельности, сколько взаимоотношение норадренергической и опиатной систем. Комбинация налоксона (антагониста морфина) с йохимбином (a2-адреноблокатором) вызвала полную эрекцию. В то время как введенные по одиночке они не имели никакого влияния на здоровых добровольцев [28] и на мужчин с импотенцией [29]. Опиоиды (через т-рецепторы) угнетают центральные NO-опосредованные механизмы эрекции [30], в том числе эффект дофамина, окситоцина [31], возбуждающих аминокислот [32]. Эндогенный антагонист опиатов адренокортикотропин способствовал развитию эрекции, кроме того, есть данные, что он опосредует проэректильный эффект окситоцина [33] и дофамина [34].

Так, возбуждение a1- и к-рецепторов стимулирует половое поведение, тогда как активация а2- и m-рецепторов имеет противоположное действие. Интересно не столько их значение в отдельности, сколько взаимоотношение норадренергической и опиатной систем. Комбинация налоксона (антагониста морфина) с йохимбином (a2-адреноблокатором) вызвала полную эрекцию. В то время как введенные по одиночке они не имели никакого влияния на здоровых добровольцев [28] и на мужчин с импотенцией [29]. Опиоиды (через т-рецепторы) угнетают центральные NO-опосредованные механизмы эрекции [30], в том числе эффект дофамина, окситоцина [31], возбуждающих аминокислот [32]. Эндогенный антагонист опиатов адренокортикотропин способствовал развитию эрекции, кроме того, есть данные, что он опосредует проэректильный эффект окситоцина [33] и дофамина [34].

Антиэректильные процессы координируются медиаторами ГАМК и пролактином. Высокие концентрации ГАМК были обнаружены в МПО у самцов крыс [35], ГАМК-эргические волокна и рецепторы к ней найдены в парасимпатических и сакральных моторных ядрах спинного мозга [36,37]. Возбуждение обоих типов (А и В) рецепторов ГАМК демонстрирует прямой угнетающий эффект на сакральные преганглионарные нейроны, что позволяет рассматривать ее как ингибиторный модулятор автономных и соматических механизмов эрекции [38].

Возбуждение обоих типов (А и В) рецепторов ГАМК демонстрирует прямой угнетающий эффект на сакральные преганглионарные нейроны, что позволяет рассматривать ее как ингибиторный модулятор автономных и соматических механизмов эрекции [38].

О значении пролактина говорит тот факт, что у мужчин с гиперпролактинемией снижена потенция и либидо [39]. Его эффекты связаны как с ингибицией дофаминергической активности МПО [40], так и антигонадотропным действием пролактина [41].

Далее рассмотрены периферические механизмы эрекции, под которыми мы понимаем процессы, связанные непосредственно с ее развитием и происходящие вне ЦНС. Последние принято подразделять в зависимости от типа их медиаторов на адренергические, холинергические и неадренергические нехолинергические (NANC – nonadrenergic noncholinergic). Именно с их помощью выполняется программа, созданная центральной нервной системой.

Адренергические механизмы регуляции эрекции

Как было сказано выше, симпатическая система контролирует состояние покоя и процесс детумесценции. -адренорецепторами [46]. И хотя преобладают а-адренорецепторы, имеются сообщения о достаточной эффективности тербуталина (В-адреноблокатор в лечении персистирующей эрекции в случае приапизма) [47].

-адренорецепторами [46]. И хотя преобладают а-адренорецепторы, имеются сообщения о достаточной эффективности тербуталина (В-адреноблокатор в лечении персистирующей эрекции в случае приапизма) [47].

Холинергические механизмы регуляции эрекции

Известно, что холинергическая стимуляция направлена на развитие эрекции [48,49]. Наибольшее значение придается модулирующему влиянию парасимпатической системы [50]. В связи с этим предполагаются три возможных механизма ее действия:

1) выброс норадреналина (NE – norepinephrine) может быть нарушен возбуждением мускариновых рецепторов на адренергических нервных терминалах;

2) эффект NE блокируется действием NО, выпущенного эндотелием или NANC, при возбуждении последних через мускариновые рецепторы;

3) эффекту NE противодействуют релаксирующие факторы холинергических нервов (NO, VIP-Vasoactive intestinal polypepride) [51].

Нехолинергические неадренергические механизмы

В последнее время стало известно, что нервная регуляция эрекции не сводится к классическому взаимодействию симпатической и парасимпатической систем. Из тканей полового члена выделена группа веществ, которые не относятся к известным медиаторам – ни к адренергическим, ни к холинергическим [52]. В связи с этим возникло понятие NANC-системы.

Из тканей полового члена выделена группа веществ, которые не относятся к известным медиаторам – ни к адренергическим, ни к холинергическим [52]. В связи с этим возникло понятие NANC-системы.

Ведущая роль среди медиаторов эрекции отводится оксиду азота. Источником NО являются эндотелий и нервные окончания NANC. Механизм дилатирующего влияния NО на гладкомышечные клетки связан с активацией гуанилатциклазы и образованием циклического гуанозинмонофосфата (см. ниже). Кроме того, считается, что NО непосредственно влияет на сократительный аппарат ГМК, а также модулирует его чувствительность к Са++ [53].

Синтез NО производится NO-синтетазами (NOS – NO synthase), влияющими на аминокислоту аргинин с использованием молекулярного кислорода. В результате образуется аминокислота цитрулин и N0 [54, 55, 56]. Различают NO-синтетазу эндотелия (eNOS) и нервной ткани (nNOS). Их активность зависит от парциального давления молекулярного кислорода (рО2). В процессе эрекции рО2 повышается с уровня, соответствующего венозной крови (35 мм. рт.ст.), до 100 мм.рт.ст. (то есть происходит артериализация крови) [57]. В спокойном состоянии (при низком рO2) синтез NO резко угнетен, что блокирует релаксацию ГМК Высокий уровень рО2 восстанавливает активность NO-синтетаз.

рт.ст.), до 100 мм.рт.ст. (то есть происходит артериализация крови) [57]. В спокойном состоянии (при низком рO2) синтез NO резко угнетен, что блокирует релаксацию ГМК Высокий уровень рО2 восстанавливает активность NO-синтетаз.

Однако известны трансгенные линии мышей, у которых отсутствуют eNOS и nNOS, тем не менее, они способны к размножению [58]. Последнее объясняется сложной адаптацией рода. В данном случае необходимо обратить внимание на то, что генетический дефицит NО проявляется еще внутриутробно, а при эректильных дисфункциях имеются постнатальные повреждения.

Следующей составляющей NANC-медиаторов являются нейропептиды. Направленность их действия связана как с развитием эрекции, так и с обратным процессом. Рассмотрим их значение и основные свойства.

Семейство эндотелинов (ЕТ) состоит из вазоконстрикторных пептидов, наиболее активный из которых – эндотелин-1 [59]. ЕТ наряду с норадреналином считается основным медиатором процесса детумесценции. ЕТ синтезируется эндотелием и, в меньшей степени, ГМК пещеристых тел [60,61]. Сокращения ГМК кавернозных тел и одноименных артерий под действием ЕТ происходят после эякуляции, вследствие чего эрекция прекращается. Внутриклеточные эффекты ЕТ опосредованы двумя типами рецепторов ЕТ-А и ЕТ-В, связанными с инозитол 3-фосфатным каскадом (см. ниже). Кроме того, ЕТ потенцирует эффекты катехоламинов (например, NE) [62,63]. Выделяют также ЕТ-С рецепторы, активация которых приводит к секреции NO [64].

ЕТ синтезируется эндотелием и, в меньшей степени, ГМК пещеристых тел [60,61]. Сокращения ГМК кавернозных тел и одноименных артерий под действием ЕТ происходят после эякуляции, вследствие чего эрекция прекращается. Внутриклеточные эффекты ЕТ опосредованы двумя типами рецепторов ЕТ-А и ЕТ-В, связанными с инозитол 3-фосфатным каскадом (см. ниже). Кроме того, ЕТ потенцирует эффекты катехоламинов (например, NE) [62,63]. Выделяют также ЕТ-С рецепторы, активация которых приводит к секреции NO [64].

В кавернозной ткани синтезируется другой известный пептид – ангиотензин II [65]. Интерес к нему связан с его вазоконстрикторной активностью [66]. Возбуждая АТ1-рецептор на мембране ГМК, ангиотензин II стимулировал детумесценцию в эксперименте [67]. Кроме того, его селективный ингибитор (лазартан) вызывал эрекцию полового члена [68].

Вазоактивный интестинальный пептид (VIP) привлек внимание многих исследователей как возможный медиатор эрекции. Имеется множество работ, обнаруживших его в сосудистых и нервных структурах полового члена [69,70,71]. Было даже обнаружено количественное преобладание нервных волокон, содержащих VIP, над адренергическими волокнами [72]. Сообщается об одновременном обнаружении VIP и nNO-синтетазы в тканях corpus cavernosum [73,74,75,76], а также VIP и ацетилхолина в парасимпатических волокнах [77,78,79]. На полосках человеческого corpus cavernosum [80], на препаратах огибающих вен, сокращенных под действием NE [81], а также на препарате глубокой дорзальной вены, сокращенной PGF2oc [82], и препарате кавернозной артерии [83] VIP обнаружил релаксирующий эффект. Воздействие VIP на ГМК преимущественно опосредовано через аденилатциклазный механизм [84,85]. VIP в комбинации с фентоламином потенцировал эффект последнего [86,87]. Однако работы других авторов [88,89] свидетельствуют о вспомогательной роли VIP как NANC-медиатора.

Было даже обнаружено количественное преобладание нервных волокон, содержащих VIP, над адренергическими волокнами [72]. Сообщается об одновременном обнаружении VIP и nNO-синтетазы в тканях corpus cavernosum [73,74,75,76], а также VIP и ацетилхолина в парасимпатических волокнах [77,78,79]. На полосках человеческого corpus cavernosum [80], на препаратах огибающих вен, сокращенных под действием NE [81], а также на препарате глубокой дорзальной вены, сокращенной PGF2oc [82], и препарате кавернозной артерии [83] VIP обнаружил релаксирующий эффект. Воздействие VIP на ГМК преимущественно опосредовано через аденилатциклазный механизм [84,85]. VIP в комбинации с фентоламином потенцировал эффект последнего [86,87]. Однако работы других авторов [88,89] свидетельствуют о вспомогательной роли VIP как NANC-медиатора.

Кальцитонин – мощный вазодилататор кавернозных сосудов человека [90] – был обнаружен в различных структурах полового члена [91] и при внутрикавернозном введении вызывал достаточный эректильный ответ.

Предполагается, что в детумесценции участвует нейропептид Y (NPY) [92]. Нервы, содержащие NPY, были обнаружены в тканях полового члена человека. Наибольшее их количество наблюдалось в адвентиции артериальных и венозных сосудов, а также среди кавернозной ГМК [93]. Однако сообщения о сократительном эффекте NPY противоречивы. Kirkeby et al. [94] находят контракцию на полосках пенильных вен и кавернозных тел, a Yajima et al. [95] не обнаружили эффектов NPY.

В человеческой кавернозной ткани был обнаружен вазопрессин в концентрации, которая в 10 раз превышает его уровень в плазме крови. Его эффекты состоят в контракционном влиянии на ГМК. Однако антагонисты вазопрессина не препятствовали электрически вызванным сокращениям corpus cavernosum [96].

Изучается также значение обнаруженных в структурах полового члена и субстанции Р и соматостатина.

Широкое использование простагландина PGEi для лечения эректильной дисфункции стало возможным благодаря изучению физиологической роли эйказаноидов в механизме эрекции. В человеческом corpus cavernosum обнаружены различные эйказаноиды и содержится инактивирующий их фермент [97]. Их синтез угнетается гипоксией тканей полового члена [98,99]. Простагландин Е обладает релаксирующим эффектом [100], а также препятствует выбросу NE из адренергических окончаний. Его внутриклеточным посредником выступает аденилатциклазная система. PGD имеет противоположный модулирующий эффект на адренергические волокна [101], a PGF и тромбоксан ТхА.2 являются констрикторами ГМК [102].

В человеческом corpus cavernosum обнаружены различные эйказаноиды и содержится инактивирующий их фермент [97]. Их синтез угнетается гипоксией тканей полового члена [98,99]. Простагландин Е обладает релаксирующим эффектом [100], а также препятствует выбросу NE из адренергических окончаний. Его внутриклеточным посредником выступает аденилатциклазная система. PGD имеет противоположный модулирующий эффект на адренергические волокна [101], a PGF и тромбоксан ТхА.2 являются констрикторами ГМК [102].

Среди известных биологически активных веществ обращают на себя внимание гистамин и серотонин. Тучные клетки, которые синтезируют гистамин, были обнаружены в кавернозной ткани человека [103]. Возможен также его синтез эндотелием [104]. Посредством Hi-рецепторов гистамин вызывает контракцию ГМК, а через Н2-рецепторы – релаксацию [105]. Кроме того, гистамин, возможно, стимулирует выброс NО [106] эндотелием и способен препятствовать выбросу NE [107]. Обладая этими свойствами, гистамин вызывал эрекцию у волонтеров [108,109]. Серотонин вызвал дозозависимое сокращение миоцитов члена быка [110], а также препятствовал увеличению внутрикавернозного давления, вызываемого раздражением центров спинного мозга [111].

Серотонин вызвал дозозависимое сокращение миоцитов члена быка [110], а также препятствовал увеличению внутрикавернозного давления, вызываемого раздражением центров спинного мозга [111].

АТФ и аденозин являются важными медиаторами NANC-системы в кавернозной ткани. Их механизм действия не зависит от эндотелия [112, 113]. АТФ [114] и аденозин [115] вызывали у собак повышение внутрикавернозного давления и эрекцию при интракавернозном введении.

Итак, система регуляции обеспечивает согласование всех фаз эрекции. Факторы, направленные на релаксацию гладкомышечных структур полового члена, вызывают повышение внутрикавернозного давления и эрекцию. Контрактильные вещества, наоборот, обеспечивают детумесценцию и поддержание состояния покоя. Мишенью их действия выступают гладкомышечные структуры полового члена, которые функционируют как единый синцитий. Особые межклеточные контакты (нексусы) обеспечивают межклеточный обмен ионов и вторичных мессенджеров, чем регулируют состояние сократительного аппарата соседних клеток. В связи с этим нексусы интенсивно изучаются в последнее время, и особенно для лечения эректильной дисфункции в рамках генной терапии [118,119,120].

В связи с этим нексусы интенсивно изучаются в последнее время, и особенно для лечения эректильной дисфункции в рамках генной терапии [118,119,120].

Возможность вмешательства с лечебной целью во внутриклеточные структуры возникла в процессе детального изучения работы ГМК. Что касается механизма эрекции, то наряду с общими моментами ее функционирования имеют значение особенности тканей полового члена.

Ниже изложены современные представления о внутриклеточных механизмах эрекции.

Фосфорилирование миозина и тонус ГМК

Как и в поперечно-полосатой мышце, содержание внутриклеточного свободного кальция является ключом к регуляции тонуса гладкой мускулатуры. В спокойном состоянии уровень саркоплазматического кальция составляет 120-270 ммоль/л, тогда как во внеклеточной жидкости его концентрация колеблется в пределах 1,5-2 ммоль/л. Этот градиент поддерживается мембранным Са++ насосом и Na+/Ca++ переносчиком. Нервная и гуморальная стимуляция способна открывать Са++ каналы, вследствие чего Са++ поступит в саркоплазму, что снизит его градиент. Повышение уровня саркоплазматического кальция (с 2-3 до 550-700 ммоль/л) запускает фосфорилирование миозина и последующее гладкомышечное сокращение. В противоположность поперечно-полосатой мускулатуре, где Са++ связывается белком, ассоциированным с тонкими филаментами (тропонином), в гладкомышечной ткани он связывается с кальмодулином. Этот Са++ кальмодулиновый комплекс активирует киназу светлых цепей миозина (MLCK – myosin light-chain kinase), соединяясь с каталитической субединицей фермента.

Нервная и гуморальная стимуляция способна открывать Са++ каналы, вследствие чего Са++ поступит в саркоплазму, что снизит его градиент. Повышение уровня саркоплазматического кальция (с 2-3 до 550-700 ммоль/л) запускает фосфорилирование миозина и последующее гладкомышечное сокращение. В противоположность поперечно-полосатой мускулатуре, где Са++ связывается белком, ассоциированным с тонкими филаментами (тропонином), в гладкомышечной ткани он связывается с кальмодулином. Этот Са++ кальмодулиновый комплекс активирует киназу светлых цепей миозина (MLCK – myosin light-chain kinase), соединяясь с каталитической субединицей фермента.

Активированная MLCK катализирует фосфорилирование регуляторной светлой цепи субъединицы миозина (MLC – light-chain subunits of myosin). Фосфорилированная MLC активизирует АТФазу, запускающую обращение головок миозина (поперечные мостики) вдоль актиновых филаментов, вызывая сокращение гладкомышечной клетки.

Падение уровня Са++ вызывает диссоциацию комплекса Са»1″»1″ – кальмодулин – MLCK, в результате чего происходит дефосфорилирование MLC посредством фосфатазы светлых цепей миозина (MLCP – myosin light-chain phosphatase) и расслабление клетки [121,122,123,124,125].

Кальций-независимая регуляция тонуса ГМК

Последние эксперименты показали, что в гладкой мышце отношение силы сокращения к концентрации свободного саркоплазматического Са++ является изменчивым и зависит от специфических механизмов активации. Например, а-адреномиметики демонстрируют C2++ сенсибилизирущий эффект. Показано, что при постоянной Са++ может наблюдаться изменение силы сокращения. Са++ сенсибилизирущие агонисты были опосредованы гуанозинтрифосфат(ТТФ)-связывающим протеином, который активирует протеинкиназу С или арахидоновую кислоту как вторичные месседжеры [126,127,128]. Последние ингибируют фосфатазу светлых цепей миозина, тем самым увеличивая концентрацию фосфорилированных MLC. Таким образом, фосфорилирование миозина и последующее мышечное сокращение происходит без изменения Са++.

Са++ десенситизация происходит in vivo в присутствии Са++ в концентрации, превышающей необходимую для активизации MLCK-азы. При этом активируется Са++ кальмодулинзависимая протеинкиназа II, которая в свою очередь препятствует связи MLCK с Са++ кальмодулиновым комплексом [129,130].

При этом активируется Са++ кальмодулинзависимая протеинкиназа II, которая в свою очередь препятствует связи MLCK с Са++ кальмодулиновым комплексом [129,130].

В результате инактивация MLCK-азы приводит к преобладанию дефосфорилирования миозина MLCP-азой и последующему расслаблению гладкой мышцы.

Кроме того, MLCP-аза активируется непосредственно и оксидом азота [131].

Электромеханическое сопряжение в регуляции тонуса ГМК

Трансформация энергии электрического импульса в механическое сокращение ГМК рассматривается как понятие электромеханического сопряжения. При этом изменение Са++ обусловлено изменением мембранного потенциала. Потенциал действия или длительное и постепенное изменение мембранного потенциала относительно внеклеточного пространства открывает потенциал зависимые Са++ каналы L-типа [152,153]. В результате Са++ входит в саркоплазму согласно градиенту концентрации. Изменение мембранного потенциала может также влиять на другие мембранные каналы. Так, В-адренергетические средства или натрийуретический фактор активизируют К+ каналы посредством внутриклеточных циклических мононуклеотидов. Последние активируют протеинкиназы G и А, которые фосфорилируют К+ каналы, с последующей гиперполяризацией клеточной мембраны. Гиперполяризация инактивирует Са++ каналы L-типа, что ведет к снижению входа Ca++ и последующему расслаблению гладкой мускулатуры [134,135,136].

Так, В-адренергетические средства или натрийуретический фактор активизируют К+ каналы посредством внутриклеточных циклических мононуклеотидов. Последние активируют протеинкиназы G и А, которые фосфорилируют К+ каналы, с последующей гиперполяризацией клеточной мембраны. Гиперполяризация инактивирует Са++ каналы L-типа, что ведет к снижению входа Ca++ и последующему расслаблению гладкой мускулатуры [134,135,136].

Фармакомеханическое сопряжение в регуляции тонуса ГМК

Фармакомеханическое сопряжение описывает регуляцию концентрации саркоплазматического Са++ без изменения мембранного потенциала. Главным механизмом в данном случае является освобождение инозитол 1,4,5-трифосфата (IP3 – inositol triphos-phatc) и регуляция кальциевой чувствительности (см. выше). Кроме того, специфические средства могут активировать Са++ каналы L-типа при постоянном мембранном потенциале, а также неспецифические ионные каналы. В результате повышается концентрация свободного внутриклеточного Са++ и происходит сокращение. Многие агонисты (а-адреномиметики, ацетилхолин, ангиотензин, вазопрессин) связываются со специфическими мембранными рецепторами, которые сопряжены через G-протеин с фосфолипазой С. Последняя гидролизирует фосфотидинозитол 4,5-дифосфат в 1,2-диацилглицерол и IP3. Водорастворимый IP3 связывается со своим специфическим рецептором [137] на мембране саркоплазматического ретикулума (внутриклеточное депо Са). Так как концентрация Са++ ретикулума составляет около 1 ммоль/л, то Са++ входит в саркоплазму согласно градиенту концентрации и запускает сокращение. Это повышение Са++ активирует особые кальций-зависимые Са++ каналы, что дополнительно облегчает вход в саркоплазму Са++ [138].

Многие агонисты (а-адреномиметики, ацетилхолин, ангиотензин, вазопрессин) связываются со специфическими мембранными рецепторами, которые сопряжены через G-протеин с фосфолипазой С. Последняя гидролизирует фосфотидинозитол 4,5-дифосфат в 1,2-диацилглицерол и IP3. Водорастворимый IP3 связывается со своим специфическим рецептором [137] на мембране саркоплазматического ретикулума (внутриклеточное депо Са). Так как концентрация Са++ ретикулума составляет около 1 ммоль/л, то Са++ входит в саркоплазму согласно градиенту концентрации и запускает сокращение. Это повышение Са++ активирует особые кальций-зависимые Са++ каналы, что дополнительно облегчает вход в саркоплазму Са++ [138].

Фармакомеханическое расслабление опосредуется внутриклеточными циклическими нуклеотидами и системой протеинкиназ. NО действует через цитозольную гуанилатциклазу, тогда как предсердный натрийуретический фактор (ANF) активирует мембранную ее форму. Гуанилатциклаза генерирует цГМФ, который активирует протеинкиназу G (PKG) и, в меньшей степени, протеинкиназу А (РКА). Этот механизм имеет приоритетное значение, кроме того, описаны дополнительные пути. Через специфический рецептор VIP [139], PGE1 и В-адреномиметики активируют мембранную аденилатциклазу, которая генерирует цАМФ. Последний активирует РКА и, в меньшей степени, PKG. Те, в свою очередь, фосфолируют белок-ингибитор Са-помпы на мембране саркоплазматического ретикулума. В результате помпа освобождается от действия ингибитора и уровень Са»1″1″ уменьшается. Через специфический рецептор, тогда как предсердный натрийуретический фактор (ANF) активирует мембранную ее форму, гуанилатциклаза освобождается от действия ингибитора и уровень Са++ уменьшается, происходит расслабление [140,141,142].

Этот механизм имеет приоритетное значение, кроме того, описаны дополнительные пути. Через специфический рецептор VIP [139], PGE1 и В-адреномиметики активируют мембранную аденилатциклазу, которая генерирует цАМФ. Последний активирует РКА и, в меньшей степени, PKG. Те, в свою очередь, фосфолируют белок-ингибитор Са-помпы на мембране саркоплазматического ретикулума. В результате помпа освобождается от действия ингибитора и уровень Са»1″1″ уменьшается. Через специфический рецептор, тогда как предсердный натрийуретический фактор (ANF) активирует мембранную ее форму, гуанилатциклаза освобождается от действия ингибитора и уровень Са++ уменьшается, происходит расслабление [140,141,142].

Одновременно протеинкиназы имеют еще несколько эффектов. Они активируют цитолемную Са++ помпу, снижающую концентрацию внутриклеточного Са++. Угнетают активность фосфолипазы С, катализирующей образование инозитол-трифосфата, чем препятствуют освобождению Са++ из саркоплазматического ретикулума [143].

Фосфодиэстеразы

Внутриклеточные посредники регуляции тонуса ГМК – цАМФ и цАМФ – инактивируются фосфодиэстеразами (PDE – phosphodiesterases) в процессе гидролиза. Эта важная роль в регуляции гладкомышечного тонуса и специфичность для отдельных видов и тканей сделали фосфодиэстеразы привлекательной мишенью для фармакологического вмешательства. Выделены пять семейств фосфодиэстераз гладких клеток [144]: Са++ каль-модулинстимулируемая (PDE-1), цГМФ-стимулируемая (PDE-2), цГМФ-ингибируемая (PDE-3), цАМФ-специфическая (PDE-4), цАМФ-специфическая (PDE-5). В кавернозной ткани функционируют PDE -2, -3, -4, -5 [145]. Наиболее важными называют PDE-3 и PDE-5 [146,147]. В клинике широко используется Sildenafil («Viagra») ингибитор фосфодиэстеразы-5, кроме того, уже синтезированы новые средства, например IC351 [148].

Выводы

В статье рассмотрены механизмы эрекции и регуляторный контроль за ними. Эротические стимулы посредством коры головного мозга создают в базальных ганглиях процессы проэректильной направленности. Программа, созданная центральной нервной системой, реализуется благодаря периферическим механизмам эрекции. Основным из них является расслабление гладкомышечных элементов пещеристых тел и кавернозных артерий. Ключом к возникновению последней является концентрация свободного саркоплазматического кальция. Медиаторы эрекции действуют через ее снижение, а их антагонисты, напротив, вызывают повышение последней. Основным проэректильным медиатором является оксид азота (NО), эффект которого опосредован системой гуанилатциклаза – цГМФ. Вазоактивный интестинальный пептид и простагландин Е1 играют дополнительную роль посредством аденилатциклазной системы. Среди их антагонистов необходимо назвать эндотелин, вазопрессин, кальцитонин и нейропептид Y. В развитии детумесценции принимают участие также фосфодиэстеразы – ферменты, разрушающие циклические мононуклеотиды (цГМФ и цАМФ). Наибольшее значение в гладкомышечных структурах полового члена имеет фосфодиэстераза-5.

Эротические стимулы посредством коры головного мозга создают в базальных ганглиях процессы проэректильной направленности. Программа, созданная центральной нервной системой, реализуется благодаря периферическим механизмам эрекции. Основным из них является расслабление гладкомышечных элементов пещеристых тел и кавернозных артерий. Ключом к возникновению последней является концентрация свободного саркоплазматического кальция. Медиаторы эрекции действуют через ее снижение, а их антагонисты, напротив, вызывают повышение последней. Основным проэректильным медиатором является оксид азота (NО), эффект которого опосредован системой гуанилатциклаза – цГМФ. Вазоактивный интестинальный пептид и простагландин Е1 играют дополнительную роль посредством аденилатциклазной системы. Среди их антагонистов необходимо назвать эндотелин, вазопрессин, кальцитонин и нейропептид Y. В развитии детумесценции принимают участие также фосфодиэстеразы – ферменты, разрушающие циклические мононуклеотиды (цГМФ и цАМФ). Наибольшее значение в гладкомышечных структурах полового члена имеет фосфодиэстераза-5. Интерес представляют механизмы регуляции кальциевой чувствительности, а также функционирование особых межклеточных контактов – нексусов. Фазные изменения в деятельности системы регуляции и соответственные колебания гладкомышечного тонуса обеспечивают согласованное течение эрекции.

Интерес представляют механизмы регуляции кальциевой чувствительности, а также функционирование особых межклеточных контактов – нексусов. Фазные изменения в деятельности системы регуляции и соответственные колебания гладкомышечного тонуса обеспечивают согласованное течение эрекции.

Надеемся, что понимание механизмов эрекции обеспечит новые успехи и перспективы в лечении эректильной дисфункции.

Какие процессы происходят в световую фазу фотосинтеза? На каких структурах хлоропластов они протекают?

Процесс световой фазы фотосинтеза растений включает в себя нециклическое фосфорилирование и фотолиз воды. Реакции происходят на мембранах хлоропластов.

Фотосистема I. Молекулы хлорофилла аI поглощают свет с длиной волны 700 нм. Электроны, получившие избыток энергии, участвуют в реакции диссоциации воды (Н2О = Н+ + ОН-). Электроны и ионы водорода реагируют с НАДФ+ (никотинамидадениндинуклеотидфосфата):

НАДФ+ + 2е + 2Н+ = НАДФ • Н + Н+.

Полученное в данной реакции вещество НАДФ • Н играет роль восстановителя в реакциях темновой фазы.

Процесс распада воды до Н+ и ОН-, протекающий при участии электронов, имеющих избыток энергии за счёт фотореакций, получил название фотолиза воды.

Фотосистема II. Молекулы хлорофилла аII поглощают свет с длиной волны 680 нм. Электроны с избыточной энергией по системе цитохромов переносятся на молекулы хлорофилла аI и занимают пустующие орбитали, которые раньше занимали электроны, связавшиеся с ионами водорода в ходе фотолиза воды. (При прохождении электронов по цепочке цитохромов часть их энергии используется для синтеза АТФ.) В результате возникает нехватка электронов в молекулах хлорофилла аII. Эта нехватка восполняется электронами гидроксид-анионов (ОН-), которые образовались в ходе того же фотолиза воды. Отдавая электроны молекулам хлорофилла аII, эти ионы превращаются в гидроксид-радикалы:

ОН- – e = ОН.

Гидроксид-радикал – это чрезвычайно неустойчивое химическое соединение, поэтому, только образовавшись, оно самопроизвольно превращается в воду и свободный кислород, выделяемый растением во внешнюю среду:

4OН = 2Н2O + O2

Таким образом, кислород, которым дышит подавляющее большинство живых организмов на Земле, представляет собой побочный продукт фотосинтеза, образующийся вследствие фотолиза воды

В реакциях световой фазы фотосинтеза накапливается энергия (НАДФ•Н и АТФ), которая тратится в процессах темновой фазы. Синтез АТФ из АДФ за счёт энергии света – очень эффективный процесс: за одно и то же время в хлоропластах образуется в 30 раз больше АТФ, чем в митохондриях

Синтез АТФ из АДФ за счёт энергии света – очень эффективный процесс: за одно и то же время в хлоропластах образуется в 30 раз больше АТФ, чем в митохондриях

2.21: Световые реакции фотосинтеза

Кислород называют «отходами». Как это возможно?

По сути, кислород является побочным продуктом световых реакций фотосинтеза. Это «остаток» от необходимой части процесса. Весь кислород, необходимый для поддержания большинства форм жизни, просто появляется во время этого процесса.

Стадия фотосинтеза I: Световые реакции

Обзор фотосинтеза доступен на http://www.youtube.com/watch?v=-rsYk4eCKnA(13:37).

Хлоропласты захватывают солнечный свет

Каждую секунду Солнце превращает более 600 миллионов тонн водорода в 596 тонн гелия, преобразуя более 4 тонн гелия (4,3 миллиарда кг) в световую и тепловую энергию. Бесчисленные крошечные пакеты этой световой энергии путешествуют по космосу на 93 миллиона миль (150 миллионов километров), и около 1% света, достигающего поверхности Земли, участвует в фотосинтезе. Свет является источником энергии для фотосинтеза, и первый набор реакций, которые начинают процесс, требует света — отсюда и название световых реакций , или светозависимых реакций.

Свет является источником энергии для фотосинтеза, и первый набор реакций, которые начинают процесс, требует света — отсюда и название световых реакций , или светозависимых реакций.

Когда свет попадает на хлорофилл (или вспомогательный пигмент) внутри хлоропласта, он возбуждает электроны внутри этой молекулы. Эти электроны прыгают на более высокие энергетические уровни; они поглотили или захватили и теперь несут эту энергию. Высокоэнергетические электроны «возбуждены». Кто не был бы рад сохранить энергию для жизни?

Возбужденные электроны покидают хлорофилл для участия в дальнейших реакциях, оставляя хлорофилл «в убытке»; в конечном итоге они должны быть заменены.Этот процесс замены также требует света, работающего с ферментным комплексом для расщепления молекул воды. В этом процессе фотолиза («расщепления светом») молекулы H 2 O расщепляются на ионы водорода, электроны и атомы кислорода. Электроны замещают первоначально утраченные хлорофиллом. Ионы водорода и высокоэнергетические электроны хлорофилла продолжат драму преобразования энергии после окончания световых реакций.

Ионы водорода и высокоэнергетические электроны хлорофилла продолжат драму преобразования энергии после окончания световых реакций.

Однако атомы кислорода образуют газообразный кислород, являющийся побочным продуктом фотосинтеза.Выделяемый кислород поставляет большую часть кислорода в нашу атмосферу. До появления фотосинтеза в атмосфере Земли полностью отсутствовал кислород, и этот высокоактивный газ был ядовит для многих организмов, живших в то время. Что-то должно было измениться! Большинство современных организмов используют кислород для эффективного дыхания. Так что растения не просто «восстанавливают» воздух, они также играют важную роль в его создании!

Подводя итог, можно сказать, что хлоропласты «захватывают» энергию солнечного света двумя способами. Свет «возбуждает» электроны в молекулах пигмента, а свет дает энергию для расщепления молекул воды, обеспечивая больше электронов, а также ионов водорода.

Световая энергия в химическую энергию

Возбужденные электроны, поглотившие световую энергию, нестабильны. Однако высокоорганизованные молекулы-переносчики электронов , встроенные в мембраны хлоропластов, упорядочивают поток этих электронов, направляя их через электрон-транспортные цепи (ЭТЦ). При каждой передаче небольшие количества энергии, высвобождаемой электронами, захватываются и используются или сохраняются. Некоторая часть также теряется в виде тепла при каждой передаче, но в целом световые реакции чрезвычайно эффективны при захвате световой энергии и преобразовании ее в химическую энергию.

Однако высокоорганизованные молекулы-переносчики электронов , встроенные в мембраны хлоропластов, упорядочивают поток этих электронов, направляя их через электрон-транспортные цепи (ЭТЦ). При каждой передаче небольшие количества энергии, высвобождаемой электронами, захватываются и используются или сохраняются. Некоторая часть также теряется в виде тепла при каждой передаче, но в целом световые реакции чрезвычайно эффективны при захвате световой энергии и преобразовании ее в химическую энергию.

Две последовательные транспортные цепи собирают энергию возбужденных электронов, как показано на рис. ниже.

(1) Сначала они передают ЭТЦ, который улавливает их энергию и использует ее для перекачки ионов водорода путем активного транспорта в тилакоиды. Эти концентрированные ионы сохраняют потенциальную энергию, образуя хемиосмотический или электрохимический градиент — более высокую концентрацию как положительного заряда, так и водорода внутри тилакоида, чем снаружи. (Градиент, образованный ионами H + , известен как хемиосмотический градиент .) Представьте себе накопление энергии H + в виде плотины, сдерживающей водопад. Подобно воде, протекающей через отверстие в плотине, ионы водорода «скользят» по градиенту своей концентрации через мембранный белок, который действует как ионный канал и как фермент. По мере того как они текут, ионный канал/фермент АТФ-синтаза использует свою энергию для химической связи фосфатной группы с АДФ, образуя АТФ.

(Градиент, образованный ионами H + , известен как хемиосмотический градиент .) Представьте себе накопление энергии H + в виде плотины, сдерживающей водопад. Подобно воде, протекающей через отверстие в плотине, ионы водорода «скользят» по градиенту своей концентрации через мембранный белок, который действует как ионный канал и как фермент. По мере того как они текут, ионный канал/фермент АТФ-синтаза использует свою энергию для химической связи фосфатной группы с АДФ, образуя АТФ.

(2) Свет перезаряжает электроны, и они перемещаются по второй цепи переноса электронов (ETC), в конечном итоге связывая ионы водорода с NADP + , чтобы сформировать более стабильную молекулу-аккумулятор энергии, NADPH .НАДФН иногда называют «горячим водородом», и его энергия и атомы водорода будут использоваться для создания сахара на второй стадии фотосинтеза.

Мембранная архитектура: Большие окрашенные молекулы-носители образуют цепи переноса электронов, которые захватывают небольшое количество энергии возбужденных электронов, чтобы сохранить ее в АТФ и НАДФН. Следуйте энергетическим путям: свет → электроны → НАДФН (синяя линия) и свет → электроны → концентрированный H + → АТФ (красная линия).Обратите внимание на сложную организацию хлоропластов.

Следуйте энергетическим путям: свет → электроны → НАДФН (синяя линия) и свет → электроны → концентрированный H + → АТФ (красная линия).Обратите внимание на сложную организацию хлоропластов.

Молекулы НАДФН и АТФ теперь хранят энергию возбужденных электронов – энергию, которая изначально была солнечным светом – в химических связях. Таким образом, хлоропласты с их упорядоченным расположением пигментов, ферментов и цепей переноса электронов преобразуют световую энергию в химическую. Первая стадия фотосинтеза — светозависимые реакции или просто световые реакции — завершена.

Подробное обсуждение фотосинтеза см. на http://www.youtube.com/watch?v=GR2GA7chA_c (20:16) и http://www.youtube.com/watch?v=yfR36PMWegg (18:51).

Светозависимые реакции фотосинтеза – Концепции биологии – 1-е канадское издание

Цели обученияК концу этого раздела вы сможете:

- Объясните, как растения поглощают энергию солнечного света

- Опишите, как длина волны света влияет на его энергию и цвет

- Опишите, как и где происходит фотосинтез в растении

Как можно использовать свет для приготовления пищи? Легко думать о свете как о чем-то, что существует и позволяет живым организмам, таким как люди, видеть, но свет — это форма энергии. Как и всякая энергия, свет может путешествовать, изменять форму и использоваться для выполнения работы. В случае фотосинтеза световая энергия преобразуется в химическую энергию, которую автотрофы используют для построения молекул углеводов. Однако автотрофы используют только определенный компонент солнечного света (рис. 5.8).

Как и всякая энергия, свет может путешествовать, изменять форму и использоваться для выполнения работы. В случае фотосинтеза световая энергия преобразуется в химическую энергию, которую автотрофы используют для построения молекул углеводов. Однако автотрофы используют только определенный компонент солнечного света (рис. 5.8).

Концепция в действии

Посетите этот сайт и щелкните анимацию, чтобы увидеть процесс фотосинтеза в листе.

Солнце излучает огромное количество электромагнитного излучения (солнечной энергии). Люди могут видеть лишь часть этой энергии, которую называют «видимым светом». То, как распространяется солнечная энергия, можно описать и измерить как волны. Ученые могут определить количество энергии волны, измерив ее длину, расстояние между двумя последовательными сходными точками в серии волн, например, от гребня до гребня или впадины до впадины (рис. 5.9).

5.9).

Видимый свет представляет собой лишь один из многих типов электромагнитного излучения, излучаемого солнцем. Электромагнитный спектр – это диапазон всех возможных длин волн излучения (рис. 5.10). Каждой длине волны соответствует разное количество переносимой энергии.

Рисунок 5.10. Солнце излучает энергию в виде электромагнитного излучения. Это излучение существует на разных длинах волн, каждая из которых имеет свою характерную энергию.Видимый свет — это один из видов энергии, излучаемой солнцем. Каждый тип электромагнитного излучения имеет характерный диапазон длин волн. Чем длиннее длина волны (или чем более растянутой она кажется), тем меньше энергии переносится. Короткие плотные волны несут наибольшую энергию. Это может показаться нелогичным, но подумайте об этом как о куске движущейся веревки. Человеку не требуется особых усилий, чтобы двигать веревку длинными широкими волнами. Чтобы заставить веревку двигаться короткими тугими волнами, человеку нужно было бы приложить значительно больше энергии.

Чтобы заставить веревку двигаться короткими тугими волнами, человеку нужно было бы приложить значительно больше энергии.

Солнце излучает широкий спектр электромагнитного излучения, включая рентгеновские и ультрафиолетовые (УФ) лучи. Волны более высокой энергии опасны для живых существ; например, рентгеновские и ультрафиолетовые лучи могут быть вредны для человека.

Энергия света входит в процесс фотосинтеза, когда пигменты поглощают свет. В растениях молекулы пигмента поглощают только видимый свет для фотосинтеза. Видимый свет, воспринимаемый людьми как белый свет, на самом деле существует в радуге цветов. Некоторые объекты, такие как призма или капля воды, рассеивают белый свет, открывая эти цвета человеческому глазу.Видимая световая часть электромагнитного спектра воспринимается человеческим глазом как радуга цветов, причем фиолетовый и синий имеют более короткие длины волн и, следовательно, более высокую энергию. На другом конце спектра, ближе к красному, длины волн длиннее и имеют меньшую энергию.

Существуют различные виды пигментов, и каждый из них поглощает только определенные длины волн (цвета) видимого света. Пигменты отражают цвет длин волн, которые они не могут поглотить.

Все фотосинтезирующие организмы содержат пигмент под названием хлорофилл a , который люди воспринимают как обычный зеленый цвет, связанный с растениями.Хлорофилл и поглощает длины волн с любого конца видимого спектра (синий и красный), но не с зеленого. Поскольку зеленый отражается, хлорофилл кажется зеленым.

Другие типы пигментов включают хлорофилл b (который поглощает синий и красно-оранжевый свет) и каротиноиды. Каждый тип пигмента можно идентифицировать по определенной структуре длин волн, которые он поглощает из видимого света, что является его спектром поглощения.

Многие фотосинтезирующие организмы имеют смесь пигментов; между ними организм может поглощать энергию из более широкого диапазона длин волн видимого света.Не все фотосинтезирующие организмы имеют полный доступ к солнечному свету. Некоторые организмы растут под водой, где интенсивность света уменьшается с глубиной, а определенные длины волн поглощаются водой. Другие организмы растут, конкурируя за свет. Растения в тропическом лесу должны быть в состоянии поглощать любую часть проникающего света, потому что более высокие деревья блокируют большую часть солнечного света (рис. 5.11).

Некоторые организмы растут под водой, где интенсивность света уменьшается с глубиной, а определенные длины волн поглощаются водой. Другие организмы растут, конкурируя за свет. Растения в тропическом лесу должны быть в состоянии поглощать любую часть проникающего света, потому что более высокие деревья блокируют большую часть солнечного света (рис. 5.11).