Найден череп анамского австралопитека — Антропогенез.РУ

Австралопитеки – важнейшая группа наших предшественников и предков. В упрощённой версии мироздания всё просто: сахелянтроп породил оррорина, оррорин породил ардипитека кадаббу, кадабба породила ардипитека рамидуса, рамидус – австралопитека анамского, анамский – афарского, афарский же – всех прочих. Так, общими усилиями бабок и дедок, с непременным участием внучек и подстёгиваемые собачками, кошками и мышками, пращуры вытягивали эволюционную репку; репка же росла и теперь мы с её помощью пытаемся всё это осознать. Но не так всё просто в умах прожжённых антропологов.

На самом деле, с момента обнаружения австралопитеков среди антропологов бушуют яростные споры о действительном эволюционном положении даже не видов, а конкретных палеопопуляций. В качестве аргументов идут всякие шаманские понятия типа высоты жевательной бугристости относительно верхней высоты лица или степени закруглённости-приострённости нижне-бокового края грушевидного отверстия. Естественно, спор осложняется вечным фактологическим голодом – находок всегда не хватает, сохранность всегда не радует, датировки зачастую гуляют, а пределы возрастной, половой, индивидуальной, межгрупповой и патологической изменчивостей никому точно не ведомы. В этом свете любая находка ценится на вес не то что золота, а прям-таки не то криптонита, не то вибраниума.

И как же радуются все антропологи, когда из африканских недр всплывает очередной – нет, не жалкий обломок – целый череп! И в 2016 году такой нашёлся. «Как же так?» – спросит особо-внимательный Читатель – «Сейчас же на дворе последние дни августа 2019-го! Изволите кормить нас несвежим, фи…» И будет неправ. Сенсации бывают скороспелые, а бывают хорошо выдержанные. Вон, ардипитека мариновали шестнадцать лет, скелет одного из дманисцев маринуют до сих пор. Наука не торопится. Путь от находки до сенсации долог и тернист. Во-первых, надо отпраздновать находку. Во-вторых, очистить и отпрепарировать. В-третьих, не торопясь изучить всеми возможными способами. В-четвёртых, написать умную статью. В-пятых, пробиться через журнально-редакционную бюрократию, оформление, рецензирование и издание. На каждой из этих кривых ступеней первооткрывателей ждут свои каверзы, на каждой можно застрять годика так на три, с каждой можно полететь кверх-тормашками.

И все эти этапы всего-то за три года преодолел Иоганнес Хайле-Селасси со-товарищи.

Итак: в 2016 году в эфиопском местонахождении Ворансо-Милле нашёлся чудесный череп MRD-VP-1/1 с древностью 3,8 миллиона лет. Сохранность его практически идеальна для такого возраста – лишь чуток перекошен да слегонца поломан по краям. Для черепа такого возраста это не беда, реконструкция тут почти ничего не меняет.

Фишка же в том, что до сих пор в наших знаниях о строении головы австралопитеков зияла досадная прореха в один миллион лет и один вид шириной: у нас есть черепа ранних сахелянтропа и ардипитека – 7 и 4,4 миллиона лет назад, – а потом сразу афарского австралопитека и кениантропа – примерно 3,5 миллиона лет. То есть, конечно, находки были – мешок огрызков от анамских австралопитеков из Канапои и Аллия Бей 3,9-4,2 млн.л.н., фрагментарный череп из Белохдили с древностью 3,8-3,9 млн.л.н. и куча других. Были найдены даже промежуточные стадии между рамидусом и анамским австралопитеком – в Аса Иссие, а также между анамским и афарским – в Милле Таун, Фиджиже, Гаруси и Галиле. Но это именно фрагменты, обломки, ошмётки, изолированные зубы, а так, чтобы можно было прямо взглянуть в лицо предка – не было такого лица. Сахелянтроп и рамидус по целому ряду параметров отличались от более поздних австралопитеков, так что многие антропологи даже и не объединяли их в одну группу австралопитековых, а предпочитали туманно рассуждать о «пре-австралопитеках» и «ранних гоминидах».

Теперь же у нас есть красивый череп – отныне лицо целого вида – Australopithecus anamensis

.В чём же его красота?

В целом череп закономерно похож на черепушку афарского австралопитека A. afarensis, но очень многие признаки – наклон лба, заглазничное сужение – уклоняются в более древнюю сторону, а некоторые больше похожи на черты южноафриканского A. africanus и даже массивных Paranthropus.

На макушке длинной узкой черепной коробки (как у Sahelanthropus tchadensis) красуется сагиттальный гребень – явный признак самца. При этом затылочный рельеф не сказать чтобы очень сильный, а вот височный – мало того что мощный, так ещё и больше похожий на вариант S. tchadensis и A. ramidus. Основание черепа скорее примитивное, поднятость височных костей, сильная пневматизация височной чешуи, маленькое наружное слуховое отверстие, положение большого затылочного отверстия и выйная площадка похожи на вариант

А вот лицо – высокое, вдавленное, очень прогнатное, узкое в верхней части – больше напоминает A. afarensis. В ту же степь и относительно небольшие и округло-прямоугольные глазницы. Вмете с тем, средняя часть лица слишком вдавлена поперечно – этим новообретённый череп больше похож на массивного P. aethiopicus, а сильный наклон и продольная прямизна той же средней части лица скорее примитивны и напоминают сахелянтропа и рамидуса. Прямые и параллельные скуловые дуги, высокое положение жевательной бугристости, форма верхнечелюстной вырезки, а также утолщённый край носового отверстия, сливающийся с клыковыми возвышениями, больше соответствуют варианту A. africanus. Очень глубокое нёбо бьёт все рекорды и попадает в максимальные значения A. africanus и Paranthropus robustus.

Альвеолярная дуга в целом закономерно промежуточна между примитивным вариантом сахелянтропа-рамидуса и продвинутым афаренсиса-африкануса – слабо-U-образная, с очень большими клыками довольно специфической формы.Наконец, размер мозга предварительно оценен в 365-370 см3 – опять же между сахелянтропами-рамидусами и башковитыми афаренсисами-африканусами.

Какой же вывод можно сделать из всей этой катавасии? По большинству диагностических черт и, что важно, датировке MRD-VP-1/1 больше всего соответствует виду Australopithecus anamensis, который доселе уверенно числился потомком рамидуса и предком афаренсиса. Как было сказано в начале, первое впечатление: «Ура!! Наконец-то найдено недостающее звено!!»

Но не так прост Иоганнес Хайле-Селасси со-товарищи! Хитрая мозаика признаков позволяет им сделать хитрый вывод: на границе двух миллионнолетий в Восточной Африке и, даже точнее, в Эфиопии могли запросто жить несколько параллельных альтернативных видов. В многочисленных локальных местонахождениях Ворансо-Милле и прочих окрестных палеонтологических сокровищницах уже найдены фрагменты примерно одного возраста, отнесённые как к анамским, так и афарским австралопитекам (например, уже помянутые «сын Люси» Белохдили BEL-VP-1/1 и австралопитеки из Фиджижа), а некоторые (правда, более поздние) – к

Так ли это? Думается, Иоганнес Хайле-Селасси со-товарищи всё же несколько хитрят. Не зря заключительные абзацы статьи изобилуют словечками «возможно», «вероятно» и «не исключено». Описать просто ещё один череп, хотя бы и такой красивый и единственный целый от целого вида – уже вроде как и не сверхново. А самоподогреваемые по цепной реакции рейтинги «ведущих» журналов требуют каждый раз сенсации следующего порядка. Заявить же о «нелинейности» и «многообразии» – это так свежо и модно.

Пожелаем эфиопским искателям больше черепов! А сами порадуемся, как точна оказалась реконструкция черепа анамского австралопитека, сделанная Ольгой Федорчук по обломкам челюстей для книги «Достающее звено» – вот она, истинная сила науки!!!

Источники:

- Haile-Selassie Y., Melillo S.M., Vazzana A., Benazzi S. et Ryan T.M. A 3.8-million-year-old hominin cranium from Woranso-Mille, Ethiopia // Nature, 2019.

- Saylor B.Z., Gibert L., Deino A., Alene M., Levin N.E., Melillo S.M., Peaple M.D., Feakins S.J., Bourel B., Barboni D., Novello A., Sylvestre F., Mertzman S.A. et Haile-Selassie Y. Age and context of mid-Pliocene hominin cranium from Woranso-Mille, Ethiopia // Nature, 2019.

antropogenez.ru

20 фактов об австралопитеках

1. Самая первая находка австралопитека — череп детёныша 3—6 лет — сделана антропологом Раймондом Дартом (Raymond Dart) в 1924 году в местонахождении Таунг (Южная Африка). Дарт, австралиец по происхождению, прибыл в Африку преподавать анатомию в Йоханнесбурге. Череп с сохранившейся лицевой частью, нижней челюстью и естественным эндокраном — слепком мозговой части — Дарт нашёл среди материалов, добытых в известняковой каменоломне Таунга. От черепов обычных человекообразных обезьян находку отличали маленькие клыки, похожие на человеческие, довольно выпуклый лоб, а также смещённое вперёд большое затылочное отверстие. Последний факт позволил Дарту предположить, что найденные останки принадлежали прямоходящему существу. Открытый вид учёный окрестил Australopithecus africanus

— «южная обезьяна африканская».2. Хотя об открытии Дарта сообщил авторитетный научный журнал Nature, многие учёные долго не хотели признавать значение находки в Таунге. Во-первых, в то время прародину человечества искали в Евразии, а не в Африке. Во-вторых, строение черепа австралопитека противоречило распространённым тогда представлениям о том, что у наших предков увеличение мозга опережало в эволюции другие человеческие особенности (у Таунга мозг маленький, обезьяний). К тому же, Дарт был никому не известным «выскочкой», направившим описание находки в Nature в обход научных авторитетов. Лишь спустя 2 десятилетия учёные снова обратили внимание на «бэби из Таунга».

3. Удивительно, но в каменоломнях Таунга больше не обнаружили никаких останков гоминид. Зато последовали находки в других местах Южной Африки, прежде всего в системе пещер Стеркфонтейн, где серию находок в 30-е годы прошлого века сделали Роберт Брум (Robert Broom) и Джон Робинсон (John Talbot Robinson). Открытых ими гоминид сначала назвали

4. Полагают, что «ребёнок из Таунга» погиб в когтях хищной птицы. Об этом говорят характерные повреждения на черепе, в области глазниц — точно такие поклёвы есть на черепах современных павианов и мартышек, угодивших на обед к орлу. Есть, правда, и другие версии — некоторые считают, что детёнышем закусил леопард, но повреждения на черепе слишком мелкие. Кроме того, крупные кошки не оставляют после своей трапезы целых черепов.

5. Любопытно, что череп «ребёнка из Таунга» — эталонный экземпляр, по которому описали африканских австралопитеков — возможно, принадлежал парантропу, массивному австралопитеку. К такому виду пришли учёные в 1995 году, переисследовав знаменитую находку. Детёныши массивных австралопитеков мало отличались от своих грациальных собратьев. О принадлежности к парантропам говорят некоторые специфические черты, например, наднёбное расширение гайморовых пазух.

6. К настоящему времени описано не менее 6 видов представителей рода Australopithecus. А если добавить к ним массивных австралопитеков, число вырастает до 9. Наиболее изученные виды — австралопитеки африканский и афарский — описаны по сотням находок, в том числе по комплектным скелетам. Судя по всему, эта группа приматов была успешной и в течение более миллиона лет прекрасно себя чувствовала в африканских саваннах и лесостепях.

7. Самые древние останки австралопитека имеют возраст более 4 млн лет. Это кости и зубы вида Australopithecus anamensis (австралопитек анамский), найденные в Эфиопии, в местонахождении Аса Иссие (Asa Issie) в 2006 году. Сам вид описан в 1994 году и является вероятным предком афарских австралопитеков. Анамские австралопитеки, возможно, иногда ходили с опорой на согнутые пальцы рук, как нынешние гориллы и шимпанзе.

8. Самый поздний вид австралопитеков — Australopithecus sediba — жил в Южной Африке около 2 млн лет назад. Этот удивительный вид описан в 2010 году по двум скелетам, найденным в пещере Малапа в Южной Африке. В строении австралопитека седибы есть прогрессивные черты, делающие его похожим на людей — слабо выступающие скулы, небольшие зубы, особенности строения кисти, таза и ног. Однако мозг седибы маленький, руки относительно длинные, а ноги короткие. Возможно, от Australopithecus sediba произошли Homo naledi — странные ранние люди Южной Африки.

9. Говорим «австралопитек» — вспоминаем Люси. Знаменитый скелет самки афарского австралопитека AL 288-1 нашли в 1974 году в эфиопском Хадаре. Имя находка получила благодаря песне Битлз Lucy in the Sky with Diamonds, часто звучавшей во время раскопок в Эфиопии. 30 ноября скелет, разбросанный на небольшой площади, нашёл палеоантрополог Дональд Джохансон (Donald Carl Johanson). Возраст останков — 3,2 млн лет. Уникальность находки состояла в том, что впервые в руки учёных попал скелет австралопитека, включавший кости верхних и нижних конечностей, позвоночник, таз, челюсть с зубами. Это позволило специалистам составить полное представление об устройстве тела австралопитеков — и убедиться, что это были действительно прямоходящие создания. Кстати, недавно было установлено, что Люси погибла в результате падения с большой высоты. Вероятно, сорвалась с дерева.

10. Благодаря находке Люси и других останков австралопитеков, скелет этих древних приматов хорошо изучен. Австралопитеки — удивительные «мозаичные» существа с обезьяньей головой и человеческим телом. Впрочем, руки австралопитеков, их кисти с длинными изогнутыми пальцами сохраняли множество древолазательных адаптаций. Вероятно, часть времени эти приматы проводили на деревьях. Зато строение ног австралопитеков однозначно говорит о прямохождении. В то же время, судя по некоторым особенностям, их походка отличалась от нашей.

11. Особенно показателен таз австралопитека, известный не только по скелету Люси, но и по ряду других находок в Восточной и Южной Африке. Эта часть скелета австралопитеков похожа на таз современного человека — очень широкий и короткий, у Люси он даже шире, чем у современных женщин. Напоминает человеческий и крестец австралопитека.

12. Размер мозга у австралопитеков примерно как у современных горилл и шимпанзе — 350—550 см3. Строение мозга так же мало отличалось от обезьяньего.

13. Самый северный представитель австралопитеков — Australopithecus bahrelghazali, живший 3,5—3 млн лет назад. Его останки найдены на территории республики Чад (Северная Африка), в местонахождении Коро Торо. За пределами Африки австралопитеков пока что никто не находил.

14. Австралопитеки, вероятно, произошли от более ранних гоминид Восточной Африки — ардипитеков, живших более 4 млн лет назад в лесистых ландшафтах и совмещавших прямохождение с древолазанием.

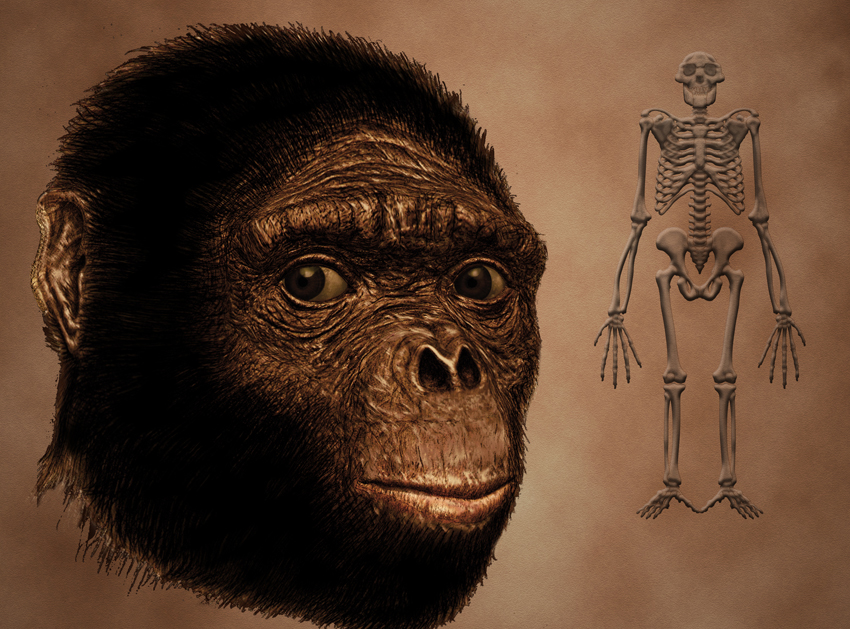

Голова и скелет ардипитека.

Голова и скелет ардипитека.15. Прямые потомки австралопитеков — ранние Homo, древнейшие люди. Их представители — Homo habilis и Homo rudolfensis — вероятно, произошли от афарского австралопитека и ещё мало отличались от своих предков строением, хотя и обладали уже более крупным мозгом.

16. Австралопитеки дали начало не только человеческому роду. От них произошли парантропы (или массивные австралопитеки) — гоминиды, специализировавшиеся на грубой растительной пище. В течение сотен тысяч лет парантропы были не менее успешной группой, чем Homo. Но в конце концов массивные австралопитеки полностью исчезли около 1 млн лет назад.

17. Поначалу палеоантропологи считали, что австралопитеки когда-то обитали в тех пещерах, в которых их нашли. Позже стало ясно, что значительная часть останков австралопитеков в южноафриканских пещерах — объедки со стола хищников, например леопардов, которые охотились на гоминид и поедали их в пещерах либо рядом с ними. Сами австралопитеки вряд ли жили в пещерах. В некоторых случаях пещеры служили для гоминид естественными ловушками. Так, австралопитеки седиба, чьи кости найдены в пещере Малапа, судя по всему, свалились в неё и разбились.

18. Длительное время считалось, что австралопитеки не изготовляли орудий. Правда, Раймонд Дарт предположил, что у австралопитеков существовала «остео-донто-кератическая» культура — использовались кости, зубы и рога животных, с их помощью австралопитеки якобы охотились на павианов. Так Дарт интерпретировал находки в пещерах Южной Африки обезьяньих черепов с характерными травмами. Однако гипотеза Дарта не подтвердилась. Черепа павианов оказались такой же добычей крупных кошек, как и останки австралопитеков в тех же пещерах.

Однако находки орудий в кенийском местонахождении Ломекви имеют возраст более 3 млн лет. В то время людей ещё не существовало. Кто же изготовил эти орудия? Кроме австралопитеков, некому.

Рядом с останками позднего австралопитека гархи (Australopithecus garhi) археологи обнаружили каменные орудия и расколотые кости антилопы.

19. Проведено множество исследований рациона австралопитеков. Судя по изотопному составу, их пища была разнообразной. В отличие от современных шимпанзе и горилл, австралопитеки питались не только плодами с деревьев, но и травянистыми растениями саванн — зёрнами злаков, осоками, корневищами и клубнями. Вероятно, в пище присутствовало и мясо, хотя и не составляло основы их рациона. Зубной камень австралопитека седибы, изученный под микроскопом, включал частицы древесной коры.

20. Самый полный скелет австралопитека — «Маленькая Стопа» Stw 573 — ещё полностью не изучен и не опубликован. Хотя первые части этого скелета нашли ещё в 1978 году, но поначалу их определили как относящиеся к мартышке. В 1994 году кости заново открыты в ящиках с окаменелостями, и с тех пор в гроте Сильверберг (Стеркфонтейн) велись работы по бережному извлечению частей скелета из скалы, в которую они вмурованы. Несколько лет назад публиковались статьи о кисти и стопе Stw 573, но полная информация о скелете так и не обнародована. В начале 2018 в СМИ появилась новость о том, что скелет полностью очищен, были опубликованы фотографии и видео. Стоит ожидать подробной научной статьи об этой удивительной находке.

22century.ru

Какой объем мозга австралопитека?

Термин «австралопитек» состоит из двух слов, латинского и греческого. В буквальном переводе он означает «южная обезьяна». Существует вероятность, что эти древние вымершие приматы являлись предками людей, поскольку по своему анатомическому строению они обнаруживают некоторое сходство с человеком.

Группы

Семейство австралопитеков имеет довольно расплывчатые границы. К нему могут быть отнесены многие ископаемые приматы, обладавшие признаками сравнительно высокого развития. Эволюционный прогресс определяется на основе двух простых критериев: способности к прямохождению и наличию слабых челюстей. Объём мозга австралопитека вызывает некоторый интерес, но не является одним из главных признаков принадлежности к этому семейству. Данные гоминиды делятся на три группы: ранние, грацильные (стройные, миниатюрные) и массивные. Последние австралопитеки вымерли около миллиона лет назад.

История исследований

Внешний облик и главные характеристики ископаемых приматов учёные вынуждены восстанавливать, опираясь только на фрагментарные и немногочисленные археологические находки. Основываясь на обломках черепов и костей, они определяют, какой объем мозга австралопитек имел при жизни и каким уровнем интеллекта обладал.

Открытие этого вымершего вида связано с именем австралийского учёного Рэймонда Дарта. В начале 20-го века он провёл первые исследования окаменелых останков древнего примата, обнаруженных в Африке. Информация об этом открытии была опубликована в журнале «Нэйчер» и стала причиной бурных дискуссий, поскольку не соответствовала тогдашним представлениям о процессе эволюции. Впоследствии на африканском континенте обнаружили целый ряд останков вымерших приматов.

Археологические находки

Грацильная группа имеет ряд общих черт с современными обезьянами и людьми. Она была широко распространена на территории Восточной и Северной Африки приблизительно три с половиной миллиона лет назад. Одни из самых ранних доказательств существования прямоходящих гоминид учёные обнаружили на раскопках в Танзании. Там были найдены окаменевшие следы, в значительной степени похожие на отпечатки ног современных людей. Их возраст оценивается в три миллиона шестьсот тысяч лет.

Учёные пришли к заключению, что эти следы принадлежат австралопитекам, поскольку это единственная известная группа человекообразных, существовавшая в этом регионе в данную эпоху. Самой знаменитой находкой являются части скелета женской особи, названной «Люси». Её возраст составляет три миллиона двести тысяч лет. Скелет сохранился примерно на 40 процентов, что с точки зрения антропологов считается большой удачей.

Спорные древние виды

Существуют и гораздо более старые окаменевшие останки, однако их классификация вызывает разногласия среди специалистов. Элементы черепа древнего гоминида, жившего около семи миллионов лет назад, были обнаружены в Центральной Африке. Их характеристики допускают родство этого существа с шимпанзе и людьми. Однако недостаток информации не позволяет учёным прийти к однозначному заключению.

«Ребёнок из Таунга»

Австралопитек африканский, объем мозга которого был относительно большим, рассматривался в качестве возможного предка человека прямоходящего (гомо эректус). Этот вид обитал преимущественно в известняковых пещерах. В 1924 году в каменоломне Таунг, расположенной в Южно-Африканской Республике, археологи нашли череп, принадлежавший шестилетнему ребёнку. Учёные Йоханнесбургского университета в первую очередь обратили внимание на то, что у этого вида австралопитека объем мозга составляет 520 кубических сантиметров, что немного больше, чем у современных шимпанзе. Строение черепа и зубов было нехарактерным для обезьян. Развитые височные, затылочные и теменные доли свидетельствовали о способности к сложному поведению.

Предшественники

Останки древнего гоминида, от которого, по всей вероятности, произошли более поздние виды человекообразных, были обнаружены в процессе археологических раскопок в Кении, Эфиопии и Танзании. В соответствии с географическим названием местности, в которой исследователи нашли первые экземпляры, он получил имя «австралопитек афарский».

Объем мозга этого гоминида был сравнительно небольшим, всего лишь 420 кубических сантиметров. По этому показателю он почти не отличался от современных шимпанзе. Учёные считают, что этот вид был прямоходящим, но значительную часть времени проводил на деревьях, о чём свидетельствует анатомическое строение рук и плеч, хорошо приспособленных для того, чтобы хвататься за ветви. Рост данного гоминида составлял не более полутора метров. Объём мозга австралопитека этого вида не позволяет предположить способности к управлению речью и сложному поведению. Данные существа жили приблизительно четыре миллиона лет назад.

Анатомия

Терморегуляционная модель свидетельствует о том, что австралопитеки были полностью покрыты шерстью, что приближает их к современным шимпанзе. Эти гоминиды походили на людей слабыми челюстями, отсутствием крупных клыков, развитыми большими пальцами и строением таза и стоп, способствовавшим хождению на двух ногах. Объем мозга австралопитека составлял всего лишь около 35 процентов от человеческого. Данный вид характеризуется значительным половым диморфизмом (разницей в размерах мужских и женских особей). У ископаемых приматов самцы могли быть в полтора раза крупнее самок. Для сравнения, в среднестатистическом случае современный мужчина выше и тяжелее женщины всего лишь на 15 процентов. Причины такого сильного отличия вымерших гоминид от людей остаются неизвестными.

Предполагаемая роль в эволюции

Объем мозга австралопитека был примерно таким же, как у современных обезьян. Большинство исследователей сходится во мнении, что древние приматы не превосходили по уровню интеллекта шимпанзе. Нет ничего удивительного в том, что они умели использовать в качестве подручных инструментов различные предметы. Многие виды обезьян тоже способны на такие действия, как раскалывание морских раковин и орехов при помощи камней.

Интересный факт заключается в том, что при отсутствии значительного интеллектуального прогресса, австралопитеки были прямоходящими. Генетические исследования говорят о том, что данная характеристика появилась у самых ранних видов, живших около шести миллионов лет назад. Принимая во внимание то, что все современные обезьяны передвигаются на четырёх ногах, стоит признать, что эта особенность древних приматов кажется загадкой. Пока невозможно объяснить, что послужило толчком к возникновению прямохождения в ту далёкую эпоху.

Способность представителей этого вымершего вида к ассоциативному мышлению была крайне ограничена. Объем мозга австралопитека почти в три раза меньше, чем у современного человека. Стоит заметить, что самые древние люди практически не отличались от современных по количеству серого вещества. Этот факт подтверждает существование серьёзного разрыва по данному показателю между человеком и ископаемым приматом. Конечно, объём головного мозга австралопитека не может служить достаточным основанием для суждений о его мыслительных процессах, однако отличие от гомосапиенс очевидно.

На сегодняшний день отсутствуют ясные археологические доказательства наличия переходной формы от данных ископаемых приматов к древним людям. Не исключено, что австралопитеки представляли собой параллельную, независимую ветвь эволюции и не являлись непосредственными предками человека. Однако они обладали одним уникальным признаком, указывающим на близкое сходство с людьми. Эта характеристика не связана с тем, какой объем головного мозга австралопитек имел в те далёкие времена. Гораздо более ясным критерием является строение большого пальца руки. У австралопитека он был противопоставленным, как у человека. Это заметно отличало древнего примата от современных обезьян.

autogear.ru

Какой объем мозга австралопитека?

Образование 19 октября 2017Термин «австралопитек» состоит из двух слов, латинского и греческого. В буквальном переводе он означает «южная обезьяна». Существует вероятность, что эти древние вымершие приматы являлись предками людей, поскольку по своему анатомическому строению они обнаруживают некоторое сходство с человеком.

Группы

Семейство австралопитеков имеет довольно расплывчатые границы. К нему могут быть отнесены многие ископаемые приматы, обладавшие признаками сравнительно высокого развития. Эволюционный прогресс определяется на основе двух простых критериев: способности к прямохождению и наличию слабых челюстей. Объём мозга австралопитека вызывает некоторый интерес, но не является одним из главных признаков принадлежности к этому семейству. Данные гоминиды делятся на три группы: ранние, грацильные (стройные, миниатюрные) и массивные. Последние австралопитеки вымерли около миллиона лет назад.

История исследований

Внешний облик и главные характеристики ископаемых приматов учёные вынуждены восстанавливать, опираясь только на фрагментарные и немногочисленные археологические находки. Основываясь на обломках черепов и костей, они определяют, какой объем мозга австралопитек имел при жизни и каким уровнем интеллекта обладал.

Открытие этого вымершего вида связано с именем австралийского учёного Рэймонда Дарта. В начале 20-го века он провёл первые исследования окаменелых останков древнего примата, обнаруженных в Африке. Информация об этом открытии была опубликована в журнале «Нэйчер» и стала причиной бурных дискуссий, поскольку не соответствовала тогдашним представлениям о процессе эволюции. Впоследствии на африканском континенте обнаружили целый ряд останков вымерших приматов.

Археологические находки

Грацильная группа имеет ряд общих черт с современными обезьянами и людьми. Она была широко распространена на территории Восточной и Северной Африки приблизительно три с половиной миллиона лет назад. Одни из самых ранних доказательств существования прямоходящих гоминид учёные обнаружили на раскопках в Танзании. Там были найдены окаменевшие следы, в значительной степени похожие на отпечатки ног современных людей. Их возраст оценивается в три миллиона шестьсот тысяч лет.

Учёные пришли к заключению, что эти следы принадлежат австралопитекам, поскольку это единственная известная группа человекообразных, существовавшая в этом регионе в данную эпоху. Самой знаменитой находкой являются части скелета женской особи, названной «Люси». Её возраст составляет три миллиона двести тысяч лет. Скелет сохранился примерно на 40 процентов, что с точки зрения антропологов считается большой удачей.

Спорные древние виды

Существуют и гораздо более старые окаменевшие останки, однако их классификация вызывает разногласия среди специалистов. Элементы черепа древнего гоминида, жившего около семи миллионов лет назад, были обнаружены в Центральной Африке. Их характеристики допускают родство этого существа с шимпанзе и людьми. Однако недостаток информации не позволяет учёным прийти к однозначному заключению.

«Ребёнок из Таунга»

Австралопитек африканский, объем мозга которого был относительно большим, рассматривался в качестве возможного предка человека прямоходящего (гомо эректус). Этот вид обитал преимущественно в известняковых пещерах. В 1924 году в каменоломне Таунг, расположенной в Южно-Африканской Республике, археологи нашли череп, принадлежавший шестилетнему ребёнку. Учёные Йоханнесбургского университета в первую очередь обратили внимание на то, что у этого вида австралопитека объем мозга составляет 520 кубических сантиметров, что немного больше, чем у современных шимпанзе. Строение черепа и зубов было нехарактерным для обезьян. Развитые височные, затылочные и теменные доли свидетельствовали о способности к сложному поведению.

Предшественники

Останки древнего гоминида, от которого, по всей вероятности, произошли более поздние виды человекообразных, были обнаружены в процессе археологических раскопок в Кении, Эфиопии и Танзании. В соответствии с географическим названием местности, в которой исследователи нашли первые экземпляры, он получил имя «австралопитек афарский».

Объем мозга этого гоминида был сравнительно небольшим, всего лишь 420 кубических сантиметров. По этому показателю он почти не отличался от современных шимпанзе. Учёные считают, что этот вид был прямоходящим, но значительную часть времени проводил на деревьях, о чём свидетельствует анатомическое строение рук и плеч, хорошо приспособленных для того, чтобы хвататься за ветви. Рост данного гоминида составлял не более полутора метров. Объём мозга австралопитека этого вида не позволяет предположить способности к управлению речью и сложному поведению. Данные существа жили приблизительно четыре миллиона лет назад.

Анатомия

Терморегуляционная модель свидетельствует о том, что австралопитеки были полностью покрыты шерстью, что приближает их к современным шимпанзе. Эти гоминиды походили на людей слабыми челюстями, отсутствием крупных клыков, развитыми большими пальцами и строением таза и стоп, способствовавшим хождению на двух ногах. Объем мозга австралопитека составлял всего лишь около 35 процентов от человеческого. Данный вид характеризуется значительным половым диморфизмом (разницей в размерах мужских и женских особей). У ископаемых приматов самцы могли быть в полтора раза крупнее самок. Для сравнения, в среднестатистическом случае современный мужчина выше и тяжелее женщины всего лишь на 15 процентов. Причины такого сильного отличия вымерших гоминид от людей остаются неизвестными.

Предполагаемая роль в эволюции

Объем мозга австралопитека был примерно таким же, как у современных обезьян. Большинство исследователей сходится во мнении, что древние приматы не превосходили по уровню интеллекта шимпанзе. Нет ничего удивительного в том, что они умели использовать в качестве подручных инструментов различные предметы. Многие виды обезьян тоже способны на такие действия, как раскалывание морских раковин и орехов при помощи камней.

Интересный факт заключается в том, что при отсутствии значительного интеллектуального прогресса, австралопитеки были прямоходящими. Генетические исследования говорят о том, что данная характеристика появилась у самых ранних видов, живших около шести миллионов лет назад. Принимая во внимание то, что все современные обезьяны передвигаются на четырёх ногах, стоит признать, что эта особенность древних приматов кажется загадкой. Пока невозможно объяснить, что послужило толчком к возникновению прямохождения в ту далёкую эпоху.

Способность представителей этого вымершего вида к ассоциативному мышлению была крайне ограничена. Объем мозга австралопитека почти в три раза меньше, чем у современного человека. Стоит заметить, что самые древние люди практически не отличались от современных по количеству серого вещества. Этот факт подтверждает существование серьёзного разрыва по данному показателю между человеком и ископаемым приматом. Конечно, объём головного мозга австралопитека не может служить достаточным основанием для суждений о его мыслительных процессах, однако отличие от гомосапиенс очевидно.

На сегодняшний день отсутствуют ясные археологические доказательства наличия переходной формы от данных ископаемых приматов к древним людям. Не исключено, что австралопитеки представляли собой параллельную, независимую ветвь эволюции и не являлись непосредственными предками человека. Однако они обладали одним уникальным признаком, указывающим на близкое сходство с людьми. Эта характеристика не связана с тем, какой объем головного мозга австралопитек имел в те далёкие времена. Гораздо более ясным критерием является строение большого пальца руки. У австралопитека он был противопоставленным, как у человека. Это заметно отличало древнего примата от современных обезьян.

Источник: fb.rumonateka.com

Афарский австралопитек — Википедия

| † Афарский австралопитек | |||

| Скелет австралопитека Люси, Музей национальной антропологии, Мехико | |||

| Научная классификация | |||

|---|---|---|---|

промежуточные ранги

| |||

| Международное научное название | |||

Australopithecus afarensis | |||

Афарский австралопитек (лат. Australopithecus afarensis) — вымерший вид австралопитека, семейство гоминидов, живший около 4 миллионов лет назад. Почти нет сомнений, что до того, как афарские австралопитеки вымерли 2,5—3,5 миллиона лет назад, от них прямо или косвенно произошли другие австралопитецины и род Homo.

Местонахождение

Реконструкция афарского австралопитека.Афарский австралопитек получил своё имя по находкам в так называемом Северном Афарском треугольнике в Эфиопии. Но останки афарского австралопитека были также обнаружены в Омо (Эфиопия), Лаэтоли (Танзания), Кении. Он также обитал в Хадаре, Среднем Аваше, Баринго.

Физические характеристики

Афарский австралопитек — самый маленький вид австралопитеков. Он, вероятно, имел тёмную кожу и был покрыт волосами[источник не указан 2329 дней]. Самцы были больших размеров, чем самки. Рост — 1—1,5 м, масса тела — около 30—60 кг[1]. Мозг афарского австралопитека не отличается большими объёмами (~380—430 см³, что немного больше, чем у шимпанзе). Поэтому, скорее всего, он не мог ещё управлять речью. Обнаружение афарского австралопитека, обладавшего небольшим объёмом мозга, и в то же время ходившего на двух ногах, было большим открытием для палеонтологов всего мира. До этого предполагалось, что увеличение объёма мозга у человеческой трибы Hominini является основным адаптивным изменением. При этом, до 1970-х годов, когда были найдены первые останки афарского австралопитека, было широко распространено мнение, что увеличение объёма мозга предшествует переходу к хождению на двух ногах. Связано это было с тем, что самые древние останки представителей трибы Hominini обладали достаточно большим мозгом (например, у KNM-ER 1470, Homo rudolfensis, останки которого были найдены за несколько лет до открытия останков афарского австралопитека, которую назвали Люси, обладал мозгом объёмом ~800 см³).

Некоторые антропологи предполагают, что афарские австралопитеки были исключительно двуногими существами, ведущими наземный образ жизни. Однако есть предположения, что эти австралопитеки вели преимущественно древесный образ жизни (подтверждение этому — анатомическое строение рук (они более длинные, чем у человека), ног и плеч, которое позволяло им с лёгкостью хвататься за ветви и лазать по деревьям).

Размеры черепа сравнительно невелики, черепная коробка мала, лоб низкий. Имеется надглазничный валик, нос плоский, челюсти с массивными коренными зубами выступают вперёд, подбородочный выступ отсутствует.

Зубная дуга афарского австралопитека несколько напоминает зубной ряд человекообразных обезьян так же, как и большие резцы. В то же время клыки у этого австралопитека крупнее, а подкоренные зубы более примитивные, чем у более поздних гоминид. Отличительными особенностями зубовой дуги афарского австралопитека являются диастема между резцами и клыками, а также толстый слой эмали на коренных зубах, которые довольно сильно стёрты.

Австралопитек из Афара ходил на слегка согнутых ногах, у него были изогнутые кости пальцев рук и ног, а бёдра были похожи на бёдра шимпанзе. Самки имели значительно более близко поставленные бёдра, чем у современных женщин.

Афарские австралопитеки в основном занимались сбором растительной пищи, и, возможно, изготовляли орудия из дерева и камня, чтобы отделить мясо от костей животных, убитых хищниками. Скорее всего, они жили семьями, состоящими из главного самца, которому подчинялись несколько самок.

Находки

Первые находки останков афарского австралопитека были сделаны недалеко от эфиопского селения Хадар Международной афарской исследовательской экспедицией под руководством Мориса Тайеба и Дональда Джохансона. В 1973 году, во время первого полевого сезона, Джохансон обнаружил хорошо сохранившийся коленный сустав и два фрагмента бедренных костей австралопитека (AL 129-1, ок. 3,3 млн лет[2]). Как и у человека, бедренная кость сочленялась с большеберцовой под углом, что свидетельствовало в пользу прямохождения австралопитеков[3].

Во время второго полевого сезона в 1974 году экспедиция нашла беспрецедентно полный (около 40 %) скелет самки австралопитека (AL-288-1, ок. 3,2 млн лет[2]), получивший широкую известность под названием «Люси». Находка дала новые свидетельства прямохождения австралопитеков и обнаружила человекоподобные черты в анатомии зубов и челюстей в сочетании с чрезвычайно примитивным строением остальных частей черепа и мозгом, сравнимым по объёму с мозгом шимпанзе[3]. Кроме Люси был найден свод черепа взрослой самки (AL 162-28, 3,15 млн лет) и несколько целых челюстей и их фрагментов (AL 199-1, AL 200-1a)[2].

Во время третьего полевого сезона в 1975 году было найдено несколько хорошо сохранившихся челюстей с зубами, а затем (на участке под номером 333) — групповое захоронение как минимум 13 особей австралопитека (всего более 200 фрагментов костей), включая взрослых, подростков и детёнышей. Находка известна под названием «Первое семейство». Полнота скелетов была значительно хуже, чем у «Люси», однако разнообразие особей, которым они принадлежали, давало богатый материал для исследований[3]. Возраст находки оценивается в 3,2 млн лет. Особо следует отметить достаточно полный череп взрослого самца объёмом около 500 см³ (AL 333-45), череп подростка (AL 333—105), фрагмент стопы с пятью плюсневыми костями и семью фалангами (AL 333—115)[2].

В сезоне 1976 года дали новый ископаемый материал продолжавшиеся раскопки на участке 333[3], также найден один из лучших известных образцов челюстей австралопитека (AL 400-1)[2] на новом участке на противоположном берегу реки Аваш. Важным результатом этого сезона стали находки примитивных каменных орудий возрастом около 2,5 млн лет, которые, однако, не принадлежали австралопитекам и, видимо, были изготовлены представителями Homo habilis[3].

В феврале 1992 года в Хадаре группой Джохансона сделано несколько заметных находок: фрагменты скелета, включая лучшие известные образцы локтевой кости и костей запястья австралопитека (AL 438-1) и практически полный (75—80 %) череп взрослого самца (AL 444-2)[2].

В октябре 2000 года в Хадаре группой Дато Адана найден наиболее полно сохранившийся череп взрослой самки возрастом 3,1 млн лет (AL-822-1)[2].

В 2000 году в районе Дикика в 4 км от Хадара группой под руководством эфиопского палеоантрополога Зересаная Алемсегеда (англ.)русск. был обнаружен, а в 2001 извлечён из грунта череп и значительная часть посткраниального скелета 3-летнего детёныша австралопитека женского пола возрастом около 3,3 млн лет. Находка получила обозначение DIK-1-1, однако более известна под названием «Селам» или «Дитя Люси»[4].

Ниже перечислены наиболее известные ископаемые находки черепов афарского австралопитека с указанием датировок и объёмов черепной коробки.

| Образец | Неформальное название | Пол и возраст | Объём черепной коробки, см3 | Датировка, млн. лет | Место находки | Год | Источники |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AL 288-1 | Люси | 25—30-летняя самка | 370 | 3,20 | Хадар | 1974 | [3] |

| AL 162-28 | Взрослая самка | 400 | 3,20 | Хадар | 1974 | [2] | |

| AL 333-105 | Подросток неизвестного пола | 315 | 3,18—3,22 | Хадар | 1975 | [3] | |

| AL 333-45 | Взрослый самец | 493 | 3,18—3,22 | Хадар | 1975 | [3] | |

| AL 444-2 | Взрослый самец | 550 | 3,00 | Хадар | 1992 | [2] | |

| AL 822-1 | Взрослая самка | 385 | 3,10 | Хадар | 2000 | [2] | |

| DIK-1-1 | Селам | 3-летний детёныш женского пола | 330 | 3,30 | Дикика | 2000 | [4][5][6] |

| KSD-VP-1/1 | Кадануумуу, «Большой Человек» | Неизвестен | 3,58 | Ворансо-Милле | 2005 | [7] |

Источники

- BBC — Dawn of Man (2000) by Robin Mckie| ISBN 0-7894-6262-1

- Barraclough, G. Atlas of World History / Stone, N. (ed.). — 3rd edition. — Times Books Limited, 1989. — ISBN ISBN 0-7230-0304-1.

- Australopithecus afarensis from The Human Origins Program at the Smithsonian Institution

- The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution / Jones, S. Martin, R. Pilbeam, D (ed.). — 8th edition. — Cambridge University Press, 2004. — ISBN ISBN 0-521-46786-1.

- Encyclopedia of human evolution and prehistory / Delson, E., I. Tattersall, J.A. Van Couvering & A.S. Brooks (eds.). — 2nd Edition. — Garland Publishing, New York, 2000. — ISBN ISBN 0-8153-1696-8.

- Виктор Дольник, «Непослушное дитя биосферы». — 1994.

Примечания

См. также

Ссылки

- На русском языке

- На английском языке

wikipedia.green

Australopithecus africanus | Австралопитек африканский

Время существования 3.5 млн.л.н. — 2.4 млн.л.н.

К этому виду принадлежала первая находка австралопитека – череп детёныша, известного как «Бэби из Таунга», описанный Р.А. Дартом в 1925 году. Именно этот череп, а именно относительно переднее расположение затылочного отверстия, позволили Дарту предположить, что австралопитеки были прямоходящими.

A. africanus имел более прогрессивный по строению череп, чем A.afarensis, но в целом более архаичный скелет.

Пропорции, видимо, были промежуточными между пропорциями шимпанзе и современного человека.

Общие размеры тела A. africanus варьировали примерно от метра до полутора, вес – от 20 до 40 кг.

Australopithecus africanus. Реконструкция выполнена Олегом Осиповым специально для портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ. Мама защищает ребенка из Таунга от хищной птицы. Не уберегла…

Кости ног A. africanus сочетают архаичные и прогрессивные особенности. Большой палец стопы, вероятно, обладал большой подвижностью.

Вместе с тем тазовые кости (известные по ряду находок) по подавляющему большинству признаков ближе к человеческому варианту, чем к тазу человекообразных обезьян. Форма таза является наиболее сильным аргументом, подтверждающим двуногую локомоцию австралопитеков.

Череп A. africanus в среднем больше, чем у A. afarensis; наклон лба сравнительно небольшой, затылок тоже достаточно вертикальный и плавно закруглен; череп при сравнении с A. afarensis выглядит более округлым, коротким и высоким.

Строение зубов: наклон резцов и клыков и их небольшие размеры — отличают A. africanus от человекообразных обезьян, делая его больше похожим на человека.

Строение мозга Australopithecus africanus, судя по эндокранамГипсовый или другой слепок внутренней полости черепной коробки. Благодаря сохранности отпечатка борозд, извилин и крупных сосудов эндокран используется для реконструкции некоторых особенностей мышления древних людей и строения их органов чувств., близко к шимпанзе и достаточно далеко от современного человека, однако, все же, мозг этих австралопитеков более похож на мозг человека, чем мозг всех видов Paranthropus.

Рост мозгового отдела черепа в сравнении с лицевым по темпам был промежуточен между человекообразными обезьянами и человеком. Хотя во взрослом состоянии эти австралопитеки имели объем мозга примерно такой же, как и человекобразные обезьяны, по-видимому, объем этот достигался в онтогенезеПроцесс индивидуального развития организма от зачатия до смерти. раньше.

antropogenez.ru

Эволюция мозга человека от австралопитеков к сапиенсам

Эволюция мозга человека: от австралопитеков к сапиенсам

Эволюция мозга человека: от австралопитеков к сапиенсам

Схема измерения эндокрана

Схема измерения эндокрана

Средняя величина и размах изменчивости объёма мозга у австралопитеков почти такие же, как у шимпанзе и орангутанов – приблизительно от 350 до 550 см 3.

Средняя величина и размах изменчивости объёма мозга у австралопитеков почти такие же, как у шимпанзе и орангутанов – приблизительно от 350 до 550 см 3.

Мозг шимпанзе, гориллы и грацильных австралопитеков Средний объём мозга грацильных австралопитеков 450 см 3.

Мозг шимпанзе, гориллы и грацильных австралопитеков Средний объём мозга грацильных австралопитеков 450 см 3.

Тенденции эволюции мозга австралопитеков Австралопитеки – двуногие приматы с малым мозгом и большими зубами. По подавляющему большинству признаков головного мозга австралопитеки оказываются ближе к человекообразным обезьянам, чем к гоминидам. Грацильные австралопитеки, в среднем, обладали более длинным головным мозгом, чем понгиды, за счёт теменной доли. Лобная доля у грацильных австралопитеков была чуть более длинная и широкая, а также менее заострённая спереди, чем у понгид.

Тенденции эволюции мозга австралопитеков Австралопитеки – двуногие приматы с малым мозгом и большими зубами. По подавляющему большинству признаков головного мозга австралопитеки оказываются ближе к человекообразным обезьянам, чем к гоминидам. Грацильные австралопитеки, в среднем, обладали более длинным головным мозгом, чем понгиды, за счёт теменной доли. Лобная доля у грацильных австралопитеков была чуть более длинная и широкая, а также менее заострённая спереди, чем у понгид.

Первые представители рода Человек: Homo habilis и Homo rudolfensis (2, 5 -1, 5 миллиона лет назад)

Первые представители рода Человек: Homo habilis и Homo rudolfensis (2, 5 -1, 5 миллиона лет назад)

Тенденции эволюции мозга «ранних Homo» (Homo habilis и Homo rudolfensis) Заметное увеличение объёма головного мозга – среднее значение 660 см 3. Увеличение размеров мозга происходило очень неравномерно: сначала увеличилась высота мозга, потом – ширина, потом – длина. Самая прогрессивная область – теменная доля; она становится существенно выше и шире. Немного уменьшается наклон лобной доли. Затылочная доля принимает более округлую форму.

Тенденции эволюции мозга «ранних Homo» (Homo habilis и Homo rudolfensis) Заметное увеличение объёма головного мозга – среднее значение 660 см 3. Увеличение размеров мозга происходило очень неравномерно: сначала увеличилась высота мозга, потом – ширина, потом – длина. Самая прогрессивная область – теменная доля; она становится существенно выше и шире. Немного уменьшается наклон лобной доли. Затылочная доля принимает более округлую форму.

Архантропы: Homo ergaster и Homo erectus (1, 5 млн. – 400 тыс. лет назад)

Архантропы: Homo ergaster и Homo erectus (1, 5 млн. – 400 тыс. лет назад)

Объём мозга Homo erectus (архантропов) – от 900 до 1200 см 3, в среднем 1030 см 3

Объём мозга Homo erectus (архантропов) – от 900 до 1200 см 3, в среднем 1030 см 3

Очаги ускоренного роста на поверхности эндокрана Homo erectus I. Теменно-височный II. Нижнелобный III. Прецентральный У архантропов наблюдается ускоренное развитие тех участков поверхности мозга, где, вероятно, были локализованы функции, обеспечивающие трудовые действия, самоконтроль, коммуникацию.

Очаги ускоренного роста на поверхности эндокрана Homo erectus I. Теменно-височный II. Нижнелобный III. Прецентральный У архантропов наблюдается ускоренное развитие тех участков поверхности мозга, где, вероятно, были локализованы функции, обеспечивающие трудовые действия, самоконтроль, коммуникацию.

Homo heidelbergensis (400 – 130 тыс. лет назад)

Homo heidelbergensis (400 – 130 тыс. лет назад)

Очаги ускоренного роста на поверхности эндокрана Homo heidelbergensis: Ia, Ib и Ic – теменновисочный, II – нижнелобный, III – прецентральный Объём головного мозга 1000 -1350 см 3 Продолжают усиленно развиваться участки поверхности головного мозга, в которых локализованы функции, связанные с трудовыми действиями и социальным поведением.

Очаги ускоренного роста на поверхности эндокрана Homo heidelbergensis: Ia, Ib и Ic – теменновисочный, II – нижнелобный, III – прецентральный Объём головного мозга 1000 -1350 см 3 Продолжают усиленно развиваться участки поверхности головного мозга, в которых локализованы функции, связанные с трудовыми действиями и социальным поведением.

Палеоантропы: Homo neanderthalensis (130 -30 тыс. лет назад) Мальчик из пещеры Тешик-Таш (Узбекистан), 40 тысяч лет назад Старик-инвалид из пещеры Шанидар (Ирак), 60 тысяч лет назад

Палеоантропы: Homo neanderthalensis (130 -30 тыс. лет назад) Мальчик из пещеры Тешик-Таш (Узбекистан), 40 тысяч лет назад Старик-инвалид из пещеры Шанидар (Ирак), 60 тысяч лет назад

Тенденции эволюции мозга Homo neanderthalensis Средний объём мозга 1440 см 3 Максимальная ширина мозга для всех групп гоминид. Височная доля имела почти современные размеры и пропорции. Очень сильное развитие затылочной доли. Относительно слабое развитие лобной и теменной долей. Сильное уплощение теменной

Тенденции эволюции мозга Homo neanderthalensis Средний объём мозга 1440 см 3 Максимальная ширина мозга для всех групп гоминид. Височная доля имела почти современные размеры и пропорции. Очень сильное развитие затылочной доли. Относительно слабое развитие лобной и теменной долей. Сильное уплощение теменной

Неоантропы, Homo sapiens – люди современного типа (40 тыс. лет назад – современность) Европейский Homo sapiens эпохи верхнего палеолита – кроманьонец

Неоантропы, Homo sapiens – люди современного типа (40 тыс. лет назад – современность) Европейский Homo sapiens эпохи верхнего палеолита – кроманьонец

Мозг Homo sapiens fossilis (объём мозга 1100 -1880 см 3, среднее значение – 1500 см 3)

Мозг Homo sapiens fossilis (объём мозга 1100 -1880 см 3, среднее значение – 1500 см 3)

Тенденции эволюции мозга Homo sapiens времени верхнего палеолита: Увеличилась длина и высота мозга. Выросла лобная доля. Стала более выпуклой теменная доля; теменная и височная доли почти не отличаются от современного варианта. В строении мозга неоантропов есть и архаичные черты: затылочная доля мозга очень большая, архаичная по форме. Долго продолжавшаяся тенденция изменения объёма головного мозга изменилась на противоположную: около 27 -25 тыс. лет назад: объём мозга начал уменьшаться.

Тенденции эволюции мозга Homo sapiens времени верхнего палеолита: Увеличилась длина и высота мозга. Выросла лобная доля. Стала более выпуклой теменная доля; теменная и височная доли почти не отличаются от современного варианта. В строении мозга неоантропов есть и архаичные черты: затылочная доля мозга очень большая, архаичная по форме. Долго продолжавшаяся тенденция изменения объёма головного мозга изменилась на противоположную: около 27 -25 тыс. лет назад: объём мозга начал уменьшаться.

Вероятные функциональные проявления эволюции мозга Homo sapiens fossilis Функционально мозг людей верхнего палеолита, вероятно, мало отличался от мозга современных людей. Существенно более сильное развитие зрительных полей в древности, вероятно, объясняется большей зависимостью от окружающей среды.

Вероятные функциональные проявления эволюции мозга Homo sapiens fossilis Функционально мозг людей верхнего палеолита, вероятно, мало отличался от мозга современных людей. Существенно более сильное развитие зрительных полей в древности, вероятно, объясняется большей зависимостью от окружающей среды.

Эволюция объёма мозга

Эволюция объёма мозга

Наиболее активно эволюционирующие области мозга гоминид 1) Лобная доля 2) Теменная доля 3) Височная доля

Наиболее активно эволюционирующие области мозга гоминид 1) Лобная доля 2) Теменная доля 3) Височная доля

Периферическая нервная система. Черепные нервы.

Периферическая нервная система. Черепные нервы.

present5.com