Речь. Текст | Русский язык

Речь — это процесс говорения, осуществлённый в устной или письменной форме. Результатом этого говорения является речевое произведение, илитекст.

Речь является реализацией языка, который только через речь может выполнять свою основную функцию — служить средством общения.

Речь бывает

— по характеру речевой деятельности: монологическая (высказывание одного лица) / диалогическая (разговор двух или нескольких лиц),

— по форме использования языка: устная / письменная,

— по условиям и задачам общения: разговорная (разговорный стиль) / книжная (научный, официально-деловой, публицистический, художественный стиль).

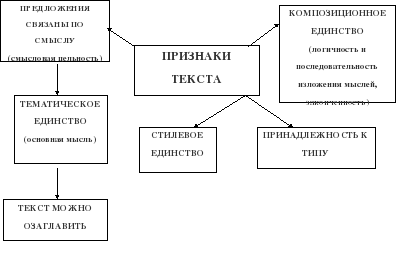

Главная единица речи — текст. Текст — это группа предложений, объединённых в целое темой и основной мыслью. Основные признаки текста:

— тематическое и композиционное единство его частей,

— наличие грамматической связи его частей (последовательной или параллельной),

— смысловая цельность,

— относительная законченность.

В редких случаях текст может состоять из одного предложения; пример этому — стихотворение А. С. Пушкина «К портрету Жуковского»:

Его стихов пленительная сладость

Пройдёт веков завистливую даль,

И, внемля им, вздохнёт о славе младость,

Утешится безмолвная печаль

И резвая задумается радость.

Тема — то, о чём говорится в тексте. Помимо темы (или нескольких тем) в тексте могут быть авторские отступления.

Основная мысль текста обычно передаёт отношение автора к предмету речи, его оценку изображаемого (через раскрытие темы, лирические отступления, использование различных языковых средств).

Часть темы называется подтемой или микротемой, которая формирует абзац — отрывок текста между отступами в начале строки. В пределах абзаца предложения связываются логически и грамматически. В абзаце можно выделить абзацный зачин (начало абзаца) и комментирующую часть (разъяснение того, что заключено в первых предложениях абзаца, развитие мысли), иногда микротема, заключённая в абзаце, получает разрешение — конец.

В текстах большого объёма всех стилей речи, кроме разговорного, возможно деление на более крупные части — параграфы, разделы, главы.

Между предложениями в тексте устанавливаются разные смысловые отношения: противопоставление, пояснение, цель, условие.

В предложении имеется «данное» и «новое»; новое содержит основное сообщение, выделяется логическим ударением и в спокойной монологической речи обычно находится в конце предложения.

Существует два способа связи предложений в тексте: последовательная связь (новое одного предложения становится данным следующего) и параллельная связь (данное общее для нескольких предложений).

Средства связи предложений в тексте:

Лексические: слова одной тематической группы, прямой повтор, синонимы, антонимы.

Морфологические: союзы, союзные слова, частицы, видовременные формы глагола, степени сравнения прилагательных и наречий.

Синтаксические: параллелизм (несколько предложений имеют одинаковое строение с точки зрения порядка членов предложения), парцелляция (выделение члена, чаще второстепенного, после точки в виде самостоятельного предложения), соположенность предложений (объединение нескольких предложений с одним типовым значением в синтаксическое целое параллельной связью — обычно в описаниях окружающей среды).

Рассмотрим, например, средства связи предложений в стихотворении А. Блока:

Запевающий сон, зацветающий цвет,

Исчезающий день, погасающий свет.

Открывая окно, увидал я сирень.

Это было весной — в улетающий день.

Раздышались цветы — и на тёмный карниз

Передвинулись тени ликующих риз.

Задыхалась тоска, занималась душа,

Распахнул я окно, трепеща и дрожа.

И не помню — откуда дохнула в лицо,

Запевая, сгорая, взошла на крыльцо.

В этом тексте использованы следующие средства: прямой лексический повтор (день), контекстуальные синонимы (исчезающий, погасающий, улетающий), контекстуальные антонимы (исчезать — заниматься), одинаковые временные формы глагола, синтаксический параллелизм.

Что такое текст? И в чем заключаются особенности типов речи?

ну текст эт вроде два или более предложений связанных между собой по смыслу и грамматически. а у каждого типа речи речи свои особенности. например тип повествование мы четко повествуем о чем нибудь. но не редко в одном тексте встречается сразу несколько типов речи. поэтому их надо определить от смысла той или иной части в тексте

ТИП РЕЧИ — способ изложения, избираемый автором и ориентированный (в зависимости от содержания высказывания и характера текстовой информации) на одну из задач: статически изобразить действительность, описать ее; динамически отразить действительность, рассказать о ней; отразить причинно-следственные связи явлений действительности. В соответствии с этими целями коммуникации выделяются три основных типа речи: описание, повествование, рассуждение. Выбор того или иного типа речи для представления информации подчинён коммуникативным намерениям автора. Для создания текстов (высказываний) констатирующего характера, представляющих информацию о предметах или явлениях действительности, в качестве способа изложения автор обычно избирает описание или повествование, для создания текстов аргументирующего (поясняющего) характера – рассуждение. Некоторые лингвисты дополнительно выделяют такие типы текста, как определение (объяснение), целью которого является представление, сравнение и обобщение фактов (речевые жанры научной, научно-популярной, энциклопедической, словарной статей и др.), и инструктирование, которое призвано побудить к выполнению определенных действий (речевые жанры инструкции, приказа, постановления, закона и др.). Тип речи связан с функционально-смысловым стилем речи. В научном стиле используются преимущественно рассуждение и описание; в публицистическом — повествование и рассуждение; в официально-деловом и разговорном – повествование; в художественном – все типы речи в различных сочетаниях. Однако по отношению к тем или иным функциональным стилям можно говорить лишь о преобладающем типе речи. Так, в текстах научного стиля преобладание того или иного типа речи или их комбинация зависит от конкретной научной дисциплины: для текстов математической тематики более характерно рассуждение, биологической — описание, исторической – повествование, физической – описание и рассуждение. Основные признаки, свойственные тому или иному типу речи, могут проявляться и сочетаться не только в целом тексте, но и в определённых его частях, фрагментах, абзацах и даже отдельных предложениях, например: Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…» И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая (М. Булгаков). В этом отрывке из романа «Мастер и Маргарита» сочетаются повествование (последовательно описаны действия и состояния персонажа: перестал икать, сердце стукнуло и провалилось, вернулось, охватил страх, оглянулся, побледнел, вытер, подумал), описание (перечислены признаки увиденной персонажем картины: соткался гражданин престранного вида, на маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый пиджачок, ростом в сажень, в плечах узок, худ неимоверно, физиономия глумливая) и рассуждение (даны размышления персонажа, отмеченные своеобразными маркерами рассуждения – риторическим вопросом и вводным словом: Что это со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту…). Иногда разграничение типов речи представляет определённые трудности: внутри текстового фрагмента легко принять один тип за другой. Например: В редакцию журнала пришло письмо. Автор – семидесятидвухлетний москвич – пишет: «Когда я смотрю на своего четырнадцатилетнего внука, мне иногда кажется, что он какой-то инопланетянин. <…>. Нет, он вообще-то

какие признаки текста вы знаете?

Признаки текста: есть заглавие, автор, композиционная и интонационная завершённость, деление на абзацы, все предложения связаны по смыслу и грамматически. Я всегда все эти пункты писала, мне всегда плюсик ставили:)

Конспект урока по русскому языку на тему «Р.р. №26. Текст. Логика текста

6 класс, русский язык

Дата проведения: 02.04.19.

Урок № 157

Тема урока: Р.р. № 26. Текст. Логика текста.

Тип урока: урок развития речи.

Цель: обобщить сведения о тексте, известные учащимся по курсу 5-8 классов; дать определение текста; составить целостное представление о лингвистическом анализе текста; формировать и совершенствовать умения, развивать умение работать в парах; воспитывать умение внимательно слушать, уважать мнение другого человека.

Планируемые результаты:

Познавательные УУД: составляют сложный план текста, умеют передавать содержание в развернутом виде.

Личностные УУД: развивают этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, умеют понимать и сопереживать чувствам других людей.

Регулятивные УУД: работая по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки с помощью учителя.

Коммуникативные УУД: при необходимости отстаивают свою точку зрения, подтверждают аргументы фактами.

Формы организации познавательной деятельности: коллективная, фронтальная, индивидуальная.

Методы обучения: словесные, практические, проблемно-поисковый (эвристический), самостоятельная работа учащихся.

Оборудование: рабочая тетрадь по русскому языку, учебник.

Ход урока:

Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся.

Приветствие. Проверка готовности к уроку. Выявление отсутствующих.

Мотивация учебной деятельности учащихся. Сообщения темы, цели, задач урока и мотивация учебной деятельности школьников.

Формулировка темы урока учениками.

Восприятие и первичное осознание нового материала, осмысление связей и отношений в объектах изучения.

— Обратите внимание на эпиграф к нашему уроку.

Из всех знаний и умений самым важным, самым необходимым

для жизни является, конечно, умение ясно, понятно говорить

на своем языке.

Л.Н. Толстой.

-Как понимаете вы смысл этих слов? Действительно ли так важно умение понятно и красиво говорить на родном языке?

Текст — это единица синтаксиса, высказывание, которое состоит из ряда предложений, расположенных в определённой последовательности и связанных между собой по смыслу и грамматически.

Учитель: — А может ли текст состоять из одного предложения?

Ученик: — Может. Например, объявления: в автобусе: «Выхода нет»; на калитке: «Осторожно, во дворе злая собака»; на дверях магазина: «Закрыто» и т. д.

Учитель: — Как вы считаете, для чего служит текст?

Ученик: — Текст служит для общения, обмена мыслями, чувствами.

Учитель: — Предположите, как будет называться функция, которую выполняет текст?

Ученик: — Коммуникативная.

Учитель: — Абсолютно верно.

Терминологический диктант.

Текст, абзац, микротема, тема текста, основная мысль, заголовок, ключевые слова, авторская позиция, основная мысль, последовательность, связность текста, завершенность текста, средства связи предложений в тексте.

Итак, текст представляет собой целостное речевое произведение, имеющее своё начало, структуру развёртывания мысли и конец как её завершение. Это сложное коммуникативное единство содержательной стороны и показателей его организации.

Целостность как свойство текста предполагает наличие у данной единицы какой-либо единой темы повествования. Эта тема может быть сформулирована как заглавие. Придумать заглавие к тексту крайне сложно, ведь оно должно, с одной стороны, отражать содержание всего текста, а с другой – быть воспринятым адресатом речи, понятным ему.

Учитель: — Сейчас вы поработаете парами.

Задание следующее: выберите из предложенных вариантов только тот, где, по вашему мнению, напечатан текст; обсудите получившийся результат в паре; подготовьте аргументированный ответ.

(Варианты на карточках).

Варианты текстов.

1. По дороге обогнали лесорубов. Леонтьев был страстный охотник и рыболов. У кораблекрушения есть свои законы. У Блока есть малоизвестные стихи: «Ночь тёплая одела острова». На кухне уже гудел старый самовар. Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Вода звенела, как бы падая в медный таз с головокружительной высоты.

2. Такой густой осинник, что зайцу не проскочить, а тут ещё и в густоте снизу выбилась высокая крапива … И так везде в мире: где свет, там и тень. У неё ведь каждый листик трепещет и купается в свете. Осина светолюбивая, а под осиной растут тенелюбивые травы, папоротники, хвощи. Берёза и осина — самые светолюбивые деревья, а особенно, мне кажется, осина.

3. Теперь я могу отдохнуть месяца два, встречать июньские зори на Оке, дышать в лугах ароматом трав и цветов, слушать тихий звон бора.

Налегке я еду в маленькую слободку под старым монастырём. Там, за стенами, чинно ступают чёрные монашенки, тысячи грачей и галок громоздятся на кровлях, а кругом звенит иглами вековой бор …

Учитель: — Слушаем ваши ответы.

Ученик 1: — В первом варианте — набор предложений, не связанных основной мыслью. Здесь отсутствуют грамматические связи, а, следовательно, отсутствует логика и последовательное изложение мыслей.

Ученик 2: — Во втором варианте нарушена композиция и связь предложений.

Ученик 3: — В третьем варианте текст, построенный в соответствии со всеми признаками.

Учитель: — Всё верно. Молодцы. А теперь давайте вспомним, какими признаками обладает текст. Чуть позже проверим себя по схеме. (Ответы учащихся).

Учитель: — Какие приёмы можно ещё применить, работая с текстом?

Ученик: — Ещё текст можно разделить на абзацы и составить план.

Учитель: — С чем связано деление текста на абзацы?

Ученик: — Деление на абзацы связано с переходом от одной мысли к другой, со сменой событий, появлением новых персонажей и т. д.

Учитель: — Какие средства связи между предложениями в тексте вы знаете?

Ученик: — Лексические (синонимы, антонимы, повторения слов), грамматические (союзы, местоимения и наречия, однокоренные слова, соотношение видовременных форм глаголов) и синтаксические (порядок слов, цель высказывания, виды синтаксических конструкций).

Учитель: — А какие два вида (способа) грамматической связи предложений в тексте существуют?

Ученик: — Цепная и параллельная.

Учитель: — Чтобы вспомнить уже названные вами некоторые пункты из лингвистического разбора текста, выполним практическую работу.

Практическая работа.

Учитель: — Для анализа возьмём два текста. (Материал распечатан). (Слайд 5)

— Выполните работу в парах: определите средства связи и вид связи предложений в текстах. Отобразите это схематично.

1. В произведениях художника всегда отражается личность автора, и к Тропинину это относится в самой полной мере. Скромный, мягкий и деликатный, исполненный доброты и любви к людям, художник как бы наделяет этими качествами свои модели. Люди в его портретах овеяны какой-то особой атмосферой доброжелательства и душевного благородства. Человек как таковой, ценность которого определяется, прежде всего, нравственными, моральными качествами, — вот главная, основная тема творчества Тропинина. И решается она независимо от модели, будь то сиятельный вельможа или нищий старик крестьянин. (Г. Островский)

2. Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей «музыки в человеке», чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место. Нет ничего более неприятного и глупого в облике и поведении человека, чем важность или шумливость; нет ничего более смешного в мужчине, чем чрезмерная забота о своём костюме и причёске, рассчитанность движений и фонтан острот и анекдотов, особенно если они повторяются. В поведении бойтесь быть смешным и старайтесь быть скромным, тихим. Никогда не распускайтесь, всегда будьте ровными с людьми, уважайте людей, которые вас окружают. (Д. Лихачёв)

Ученик:

— В первом тексте пять предложений.

— Средства связи предложений:

1 – 2 — повтор ключевого слова «художник».

2 – 3 – повтор ключевого слова «людям – люди», притяжательное местоимение «его».

3 – 4 – замена ключевого слова синонимом «люди – человек».

4 – 5 – замена ключевого слова личным местоимением «тема – она».

— Связь – цепная.

Ученик:

— Во втором тексте пять предложений.

— Средства связи предложений:

— Повтор первого слова.

— Одинаковая конструкция предложений.

— Члены предложения выражены одинаковыми формами.

— Связь – параллельная.

Физкультминутка.

Раз – подняться, потянуться,

Два – согнуться, разогнуться,

Три – в ладоши три хлопка,

Головою три кивка.

На четыре – руки шире,

Пять – руками помахать,

Шесть – на стульчик тихо сесть.

4.Первичная проверка понимания усвоенного, первичное закрепление усвоенного.

Упражнение 460

5.Подведение итогов урока (рефлексия) и сообщение домашнего задания.

Тест «Верные и неверные высказывания» (тестовые задания у каждого учащегося).

УчительУченик

Текст состоит из предложений

К тексту нельзя придумать заглавие

Все предложения в тексте имеют границы

Предложения в тексте не имеют определенной последовательности

В тексте всегда о чем-то или о ком-то говорится

Текст можно разделить на части

Каждая часть текста записывается с красной строки

+

+

—

+

+

+

+

Выставление оценок.

Домашнее задание: упражнение 460 (задание 3).

Раздел 1 Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ § 1. Текст и его основные признаки Текст (от лат. tekstum — ткань, сплетение, соединение) — это речевое произведение, характеризующееся структурной и смысловой завершенностью. Чаще всего текст представляет собой ряд предложений (частей), связанных по смыслу и грамматически. Внимание! 2) Структурная упорядоченность и членимость (возможность делиться на предложения, абзацы, главы, разделы, идущие в определенной последовательности, а также на темы, подтемы и микротемы). Упр. 1 Докажите, что приведенные группы предложений можно назвать текстами. Определите тему и идею (основную мысль) в каждом из приведенных текстов. Озаглавьте их. 1) Верю в конечный смысл нашего существования на земле, в то, что жизнью своей мы удобрим великие цели. Упр. 2 Озаглавьте текст. Определите тему и идею текста. Разделите текст на абзацы. В представлении многих Ломоносов, совсем мальчик, сын темного поморского рыбака из бедной, затерянной в снегах деревеньки, вдруг бросает все и пешком идет в Москву учиться. Все так и не так. Во-первых, это был совсем не мальчик. В Москву отправился 19-летний, по существу, взрослый парень, завидный жених, широкоплечий силач, который с десяти лет ходил в море и был дублен самыми злыми северными ветрами. Во-вторых, в Москву отправился не сын бедного темного помора, а единственный наследник человека, для своих мест если не богатого, то весьма обеспеченного, пользующегося и авторитетом, и известностью. И наконец, в Москву пришел вовсе не неуч, слепо, как росток к солнцу, тянувшийся к знаниям, а юноша, уже прикоснувшийся к науке своего времени, уже сделавший первый жадный глоток из чаши истины, понявший, что жажду эту побороть он в себе теперь не в силах, и с немалыми сомнениями и колебаниями решивший идти в Москву, точно зная, что лишь там он сможет утолить эту жажду. Таким образом, явление Ломоносова в Москву — это не некая игра судьбы, не случайность внезапного озарения, а неизмеримо более серьезное отражение сложного духовного процесса человека с уже сложившимся характером. (Я. К. Голованов) Упр. 3 В следующем тексте из-за перестановки абзацев нарушена логика изложения. Восстановите исходный текст. Обоснуйте свою точку зрения. Эта сеть возникла в конце 60-х гг. XX в. в военном ведомстве США. Тогда она называлась ARPAnet. Военные считали, что подобное соединение компьютеров позволяет сохранить находящиеся в них данные в полной безопасности на случай как стихийного бедствия, так и нападения противника. Вскоре сеть стала гражданской, в нее включились университеты, а затем и бизнес-предприятия. Возник Интернет. |

Текст как речевое произведение,основные признаки текста. Кратко определение,примеры.Очень прошу.

Текст — это речевое произведение, характеризующееся структурной и смысловой завершенностью. Чаще всего текст представляет собой ряд предложений (частей) , связанных по смыслу и грамматически. Важнейшими признаками текста являются: 1) Тематическая и композиционная цельность (наличие единой темы, т. е. того, что описывается, о чем говорится в тексте; наличие единой идеи, т. е. основного вывода, передающего авторское отношение к теме; возможность подобрать заглавие к тексту) . 2) Структурная упорядоченность и членимость (возможность делиться на предложения, абзацы, главы, разделы, идущие в определенной последовательности, а также на темы, подтемы и микротемы) . 3) Смысловая и грамматическая связность между частями текста (последовательность и логичность изложения; наличие специальных средств связи между отдельными частями текста) . 4) Стилистическое единство (отнесенность текста к тому или иному стилю: официально-деловому, научному, публицистическому, художественному, разговорному) . Текст может состоять из одного предложения (это микротексты, например: афоризм, пословица, поговорка, реклама, объявление) , совокупности предложений, объединенных в абзац, нескольких абзацев, глав и даже нескольких книг. Например: 1) Верю в конечный смысл нашего существования на земле, в то, что жизнью своей мы удобрим великие цели. Верю в добро, побеждающее зло, в накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми. (В. Г. Распутин)

Текст как речевое произведение

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СЛОВ

Урок 3

Тема: предложения, состоящие из одного или

нескольких слов

Цель: познакомить учащихся с предложениями, состоящими из одного слова.

Ход урока

I. Словарный диктант.

? Разгадайте загадки, запишите отгадки.

1. Кто так заливисто поет

О том, что солнышко встает?

(Петух.)

2. Носит серенький жилет,

Но у крыльев – черный цвет.

Видишь, кружат двадцать пар

И кричат: «Карр! Карр! Карр! Карр!»

(Ворона.)

3. Маленький мальчишка

В сером армячишке

По дворам шныряет –

Крохи собирает.

В полях ночует –

Коноплю ворует.

(Воробей.)

4. Проживает во дворе

В личном доме-конуре

И на всех, кого не знает,

То рычит она, то лает.

(Собака.)

5. Желтая хозяюшка

Из лесу пришла,

Всех кур пересчитала

И с собой унесла.

(Лисица.)

6. Бела, как снег.

Черна, как жук.

Вертится, как бес,

Потрещала – и в лес.

(Сорока.)

II. Введение в тему.

Работа по учебнику. Выполнение упражнения 9, с. 8.

– Рассмотрите рисунок. Кто на нем изображен? Как называются эти животные?

– Составьте рассказ. Начните со слов: «Однажды мальчики…».

Заслушивают рассказы, составленные детьми. Определяют количество предложений в каждом рассказе.

– Как в устной речи отделяется одно предложение от другого? (Интонационной паузой). А в письменной?

– Напишите ответы на вопросы из учебника, используя слова для справок.

– Прочитайте сообщение Знайки. Согласны ли вы с ним?

– Чем будем заниматься на уроке?

III. Актуализация опорных знаний.

Упражнение 10 (с. 8) выполняется по заданию.

Физкультминутка

Топай, Мишка,

Хлопай, Мишка,

Приседай со мной, братишка,

Руки вверх, вперед и вниз,

Улыбайся и садись.

IV. Формирование новых знаний.

Упражнение 12 (с. 8) выполняется по заданию в учебнике.

– Составьте схему к каждому предложению.

– Прочитайте сообщение Знайки. Согласны ли вы с ним? Придумайте свое предложение, состоящее из одного слова.

V. Самостоятельная работа.

1. Составьте и запишите из слов каждой строчки предложение.

коза, у, Машка, жила, Юры.душистая, лугу, на, трава.

груши, ребята, сочные, ели.

астры, на, цветут, клумбах.

2. Спишите, исправив ошибки.

Вечер Катя сидит.Дома она смотрит.

В окно дети лепят из снега. Куклу.

Зима выпал снег Саша.

И Коля чистят. Каток весело работают ребята!

VI. Итог урока.

– Что нового узнали на уроке?

– Закончите предложения.

1. Предложение состоит…

2. Предложение выражает…

3. Первое слово…

4. В конце предложения…

Домашнее задание: упражнение 11.