Геология — Википедия

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + λόγος «учение, наука») — совокупность наук о строении Земли, её происхождении и развитии, основанная на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин[1][2]. Коротко геологию можно определить как науку о составе, строении и закономерностях развития Земли и изучение её поверхности[3].

Геология прошла длительный и сложный путь развития. Круг объектов её исследования расширялся, и распространился на всю Землю и объекты Солнечной системы. В геологии шли процессы дифференциации структур и объектов изучения, это сопровождалось специализацией научных направлений и интеграцией знаний, совершенствовались методы и инструменты исследований. В геологии предметом исследования являются геологические объекты, их свойства, закономерности строения, взаиморасположения, происхождения и развития во времени и пространстве.

«Геология» на греческом языке

«Геология» на греческом языке  Первое оригинальное русское руководство по геологии. Д. А. Соколов, 1839

Первое оригинальное русское руководство по геологии. Д. А. Соколов, 1839Понятие геология первоначально означало земную науку (дословный перевод с греческого) в противоположность теологии — духовной науке. В философском контексте термин геология использовал епископ и библиофил Ричард де Бери (1287—1345) в 11 главе произведения «Любовь к книгам» (написана на латинском в 1345[4], и впервые опубликована в Кёльне в 1473 году[5][6])[3].

Мнения о первом научном использовании термина геология расходятся: По одним источникам его впервые использовал норвежский учёный М. П. Эшольт (Mikkel Pedersøn Escholt, 1600—1699) в книге «Geologica Norvegica» в 1657 году [3][7]. По другим источникам — 54 года раньше Улиссе Альдрованди в 1603 году[8][9][10] для обозначения одного из царств природы — «земная наука». Затем Жан Андре Делюк в 1778 году. В этом контексте термин закрепил Соссюр в 1779 году, однако он был ещё далёк от современного понятия.

Современные геологические науки обозначалась понятием естественная история ископаемых тел.

Ближе всего к современному понятию «геология» стоял термин «геогнозия» (от др.-греч. γῆ «Земля» + др.-греч. ἐπιστήμη «научное знание, наука», «достоверное знание»[11] или геогностика). Это название для науки o минералах, рудах и горных породах было предложено немецкими учёными Г. Фюкселем (в 1761), уточнено и развито A. Г. Вернером (в 1780), в современном понимании — общая и динамическая геология. Им обозначили практические области геологии, изучавшие объекты, которые можно было наблюдать на поверхности, в отличие от чисто теоретической в то время

В 1840-х годах «Геология и геогнозия» были тематическим разделом в Горном журнале[14]. При этом геология, или землесловие[15] рассматривалась в качестве теоретической и философской дисциплины для размышлений о строении Земли.

В художественной литературе термин геолог и геология получил широкое распространение в 1862 году благодаря роману И. С. Тургенева Отцы и дети[16].

Инструменты геолога

Инструменты геологаСовременная геология — это крупный раздел знаний, охватывающий значительное число отдельных наук, каждая из которых имеет собственный объект изучения и пользуется своими методами исследования[17].

Геология объединяет целый комплекс наук о Земле, охватывающий многие уровни и типы организации вещества. Все эти науки связывает между собой представлением о пространственно-временных взаимоотношениях различных геологических тел, которые являются главным стержнем, становым хребтом этих наук[18].

Науки о земной коре[править | править код]

- Минералогия — раздел геологии, изучающий минералы, вопросы их генезиса, классификации.

- Петрология (петрография) — раздел геологии, изучающий магматические, метаморфические и осадочные горные породы — их описание, происхождение, состав, текстурно-структурные особенности, а также классификацию.

- Литология (петрография осадочных пород) — раздел геологии, изучающий осадочные породы.

- Структурная геология — раздел геологии, изучающий формы залегания геологических тел и нарушения земной коры.

- Гидрогеология — раздел геологии, изучающий подземные воды.

- Кристаллография — первоначально одно из направлений минералогии, в настоящее время скорее физическая дисциплина[3].

Науки о современных геологических процессах[править | править код]

Или динамическая геология:

Науки об исторической последовательности геологических процессов[править | править код]

Ископаемые остатки изучает палеонтология Пласты осадочных или вулканогенных горных пород изучает стратиграфияИли историческая геология:

- Историческая геология — отрасль геологии, изучающая данные о последовательности важнейших событий в истории Земли. Все геологические науки в той или иной степени имеют исторический характер, рассматривают существующие образования в историческом аспекте и занимаются в первую очередь выяснением истории формирования современных структур. История Земли делится на два крупнейших этапа — эона, по появлению организмов с твёрдыми частями, оставляющих следы в осадочных породах и позволяющих по данным палеонтологии провести определение относительного геологического возраста. С появлением ископаемых на Земле начался фанерозой — время открытой жизни, а до этого был криптозой или докембрий — время скрытой жизни. Геология докембрия выделяется в особую дисциплину, так как занимается изучением специфических, часто сильно и многократно метаморфизованных комплексов и имеет особые методы исследования.

- Палеонтология изучает древние формы жизни и занимается описанием ископаемых остатков, а также следов жизнедеятельности организмов.

- Стратиграфия — наука об определении относительного геологического возраста осадочных горных пород, расчленении толщ пород и корреляции различных геологических образований. Одним из основных источников данных для стратиграфии является палеонтологические определения

Прикладные дисциплины[править | править код]

Смежные и прочие науки[править | править код]

В основном они связаны со смежными науками:

- Геохимия — раздел геологии, изучающий химический состав Земли, процессы, концентрирующие и рассеивающие(миграция химических элементов) химические элементы в различных сферах Земли.

- Геофизика — раздел геологии, изучающий физические свойства Земли, включающая также комплекс разведочных методов: гравиразведка, сейсморазведка, магниторазведка, электроразведка, радиометрия, геофизические исследования скважин.

- Петрофизика — прикладной раздел наук о Земле, находящийся на стыке геологии, геофизики, а также физики вещества. Петрофизика изучает различные физические свойства горных пород, взаимосвязи их между собой и с физическими полями Земли.

- Геобаротермометрия — наука, изучающая комплекс методов определения давления и температур образования минералов и горных пород.

- Микроструктурная геология — раздел геологии, изучающий деформацию пород на микроуровне, в масштабе зёрен минералов и агрегатов.

- Геодинамика — наука, изучающая эволюцию Земли в планетарном масштабе, связь процессов в ядре, мантии и земной коре

- Геохронология — раздел геологии, определяющий возраст пород и минералов.

- История геологии — раздел истории геологических знаний и горного дела.

- Агрогеология[en] — раздел геологии о поиске добыче и использовании агроруд в сельском хозяйстве, а также о минералогическом составе сельскохозяйственных почв.

- Геоморфология — смежная наука на стыке географии и геологии, изучающая процессы образования рельефа Земли (неровности земной поверхности), закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, связанных с рельефом З.п.

Некоторые разделы современной геологии выходят за пределы Земли — космическая геология или планетология, космохимия, космология.

Первая геологическая карта У. Смита, 1815 год

Первая геологическая карта У. Смита, 1815 годГеология — наука историческая, и важнейшей её задачей является определение последовательности геологических событий. Для выполнения этой задачи с давних времён разработан ряд простых и интуитивно очевидных признаков временных соотношений пород.

- Принцип актуализма постулирует, что геологические силы, действующие в наше время, аналогично работали и в прежние времена. Джеймс Хаттон сформулировал принцип актуализма фразой «Настоящее — ключ к прошлому».

- Принцип первичной горизонтальности (англ. principle of original horizontality) утверждает, что морские осадки при их образовании, как правило, залегают горизонтально.

- Принцип суперпозиции (англ. the principle of superposition) заключается в том, что породы находящиеся в не нарушенном складчатостью и разломами залегании, следуют в порядке их образования, породы залегающие выше моложе, а те которые находятся ниже по разрезу — древнее.

- Принцип последовательности (англ. law of faunal succession) постулирует, что в одно и то же время в океане распространены одни и те же организмы. Из этого следует, что палеонтолог, определив набор ископаемых остатков в породе, может найти одновременно образовавшиеся породы.

- Принцип обеспечения непрерывности (англ. principle of lateral continuity) гласит, что строительный материал, образующий слои, растягивается по поверхности земли, если только какая-то другая масса его не ограничит.

- Секущие взаимоотношения также позволяют определить относительный возраст. Если разлом рвёт горные породы, значит он образовался позже, чем они.

- Ксенолиты и обломки попадают в породы в результате разрушения своего источника, соответственно они образовались раньше вмещающих их пород, и могут быть использованы для определения относительного возраста.

Геологические науки используют описательный метод в изучении размещения и состава геологических тел, в том числе их форма, размер, взаимоотношение, последовательность залегания.

Геологическая временная шкала включает в себя историю Земли. Охватывает период с возникновения самого раннего твёрдого образования в Солнечной системе (4,57 млрд лет) и формирования Земли в начале Катархейского эона (4,54 млрд лет). Оканчивается шкала сегодняшним днём (эпохой голоцена).

Ч. Лайель в 1830 году ввёл понятие времени в геологию. Он превратил внезапные катастрофы в цепь длительных незначительных изменений:

Одним из следствий недостаточной количественной оценки прошедшего времени является кажущееся совпадение событий, не связанных между собой или настолько редких, что их одновременность невозможна по всем расчетам вероятностей[19]

Ключевые геологические события[править | править код]

- 4,568 млрд лет назад — образование Солнечной системы.

- 4,54 млрд лет назад — аккреция Земли.

- 3,8 млрд лет назад — конец поздней тяжёлой бомбардировки, первая жизнь.

- 3,5 млрд лет назад — первый фотосинтез.

- 2,4-2 млрд лет назад — обогащение атмосферы кислородом, первый Ледниковый период.

- 900—630 млн лет назад — второй Ледниковый период.

- 540 млн лет назад — кембрийский взрыв, внезапное увеличение биоразнообразия; начало палеозоя.

- 360 млн лет назад — первые наземные позвоночные животные.

- 199,6 млн лет назад — триасово-юрское вымирание, одно из крупнейших вымираний мезозойской эры.

- 65,5 млн лет назад — мел-палеогеновое вымирание, последнее массовое вымирание уничтожившее динозавров; конец мезозоя и начало кайнозоя.

- 6 млн лет назад—настоящее время — гоминини:

Геохронологическая шкала[править | править код]

История Земли в хронологическом порядке, организованная в таблицу, известна как геохронологическая шкала. Шкала разбита на основе стратиграфического анализа на четыре интервала. Первый охватывает весь период от формирования Земли до настоящего времени. Каждая следующая шкала показывает самый последний сегмент предыдущего интервала, отмеченный звёздочками, в увеличенном масштабе.

Абсолютный и относительный возраст[править | править код]

Геологическим событиям можно присвоить точную дату в конкретный момент времени — абсолютный возраст, или же они могут быть привязаны к определённым интервалам геохронологической шкалы — относительный возраст. Геологи используют различные методы, чтобы выявить как относительный так и абсолютный возраст геологических событий. До открытия метода радиоизотопного датирования (начало XX века), который предоставил возможность определения абсолютного возраста, геологи были в значительной степени ограничены использованием относительных методов датирования для определения возраста геологических событий. Хотя относительная датировка может определить только последовательный порядок событий, а не дату когда они происходят, она остается эффективным методом в особенности при наличии материалов лишенных радиоактивных изотопов. Геологические пласты, состоящие из горных пород, поверхностных отложений, окаменелостей и осадочных пород, используются для сопоставления одной стратиграфической единицы с другой. Относительный возраст обычно определяется палеонтологическим методом. Абсолютный возраст, как правило, основывается на физических или химических свойствах горных пород. Чаще всего определяется методом радиоизотопного датирования — по накоплению продуктов распада радиоактивных элементов, входящих в состав материала. Полученные данные показывают примерную дату возникновения каждого события, позиционируя его в определённую точку общей геологической шкалы, что очень важно в построении более точной последовательности.

Первые геологические наблюдения относятся к динамической геологии — это информация о землетрясениях, извержениях вулканов, размывании гор, перемещении береговых линий. Подобные высказывания встречаются в работах таких учёных как Пифагор, Аристотель, Плиний Старший, Страбон[3]. Описание минералов и попытки классификации геологических тел встречаются у Аль-Бируни и Ибн Сины (Авиценны) в X—XI веках[3]. Некоторые современные ученые считают, что современная геология началась в средневековом исламском мире[20].

В эпоху Возрождения геологические исследования проводили учёные Леонардо да Винчи и Джироламо Фракасторо. Они впервые предположили, что ископаемые раковины являются остатками вымерших организмов, а также, что история Земли длиннее библейских представлений. В конце XVII — начале XVIII века появилась общая теория Земли, которая получила название дилювианизма. По мнению учёных того времени осадочные породы и окаменелости в них образовались в результате всемирного потопа.[3].

Во второй половине XVIII века резко возросли потребности в полезных ископаемых, что привело к изучению недр, в частности накоплению фактического материала, описанию свойств горных пород и условий их залегания, разработке приёмов наблюдения[3]. Джеймс Хаттон, автор «Теории Земли», часто считается первым современным геологом[21]. В то же время в России увидели свет геологические труды М. В. Ломоносова[3].

Основные подразделения современной стратиграфической шкалы были приняты официально в 1881 году в Болонье на 2-м Международном геологическом конгрессе. Первыми геологическими картами в России были работы Д. Лебедева и М. Иванова (карта Восточного Забайкалья, 1789—1794), Н. И. Кокшарова (Европейская Россия, 1840), Г. П. Гельмерсена («Генеральная карта горных формаций Европейской России», 1841)[3].

Большую часть XIX века геология вращалась вокруг вопроса о точном возрасте Земли. Оценки варьировались от 100 000 до нескольких миллиардов лет.[22] В начале XX века радиометрическое датирование позволило определить возраст Земли, оценка составила два миллиарда лет. В настоящее время известно, что возраст Земли составляет около 4,5 миллиардов лет.[23]

Многотомное издание «Геологическая изученность СССР» обобщило литературу по регионам СССР до 1990 года.

- ↑ Иностранцев А. А. Геология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Геология // Российская геологическая энциклопедия. — М., СПб.: издательство ВСЕГЕИ, 2010. — С. 319.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Геология // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ Special term geologia The love of books. The philobiblon of Richard de Bury translated into English by E. C. Thomas. Ch. 11.

- ↑ Richard de Bury. Philobiblon. Cologne: Quarto, 1473. iii, 237 p.

- ↑ Richard de Bury. Philobiblon: (Special term geologia) / translated by E. C. Thomas, 1888. New York: Cosimo, 2006. 132 p.

- ↑ Kermit H., (2003). Niels Stensen, 1638—1686: the scientist who was beatified. Gracewing Publishing. p. 127.

- ↑ Большая Российская энциклопедия. 2006. Т. 6. С. 609.

- ↑ Four centuries of the word geology: Ulisse Aldrovandi 1603 in Bologna

- ↑ Рябухин А. Г. Геология // Российская геологическая энциклопедия. М., СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2010. С. 319—320.

- ↑ Словарь Дворецкого

- ↑ Геогнозия. // Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.

- ↑ Диплом С.-Петербургского университета от января 1884 г. В Собрании сочинений В. В. Докучаева. М.: Изв-во АН СССР. Т. 9. 1961. С. 160.

- ↑ Геологія и геогнозія // Горный журнал. 1842. Ч. 2. Кн. 4. С. 1-43.

- ↑ Соколов Д. И. Успехи геогнозии в старой орфографии Успехи геогнозии // Горный журнал. 1825. Книга 1. С. 3-27.

- ↑ Тургенев И. С. Главы 16 и 23 // Отцы и дети. 1862.

- ↑ История геологии / отв. ред. И. В. Батюшкова. М.: Наука, 1973. С. 7.

- ↑ Холодов В. Н. О главном направлении развития литологии и работе Междуведомственного литологического комитета // Обзор концептуальных проблем литологии. М.: ГЕОС, 2012. С. 106—119.

- ↑ Lyell Ch. Principles of geology: being an attempt to explain the former changes of the earth’s surface, by reference to causes now in operation. Vol. 1. London: John Murray, 1830. p. 98.

- ↑ «The Saracens themselves were the originators not only of algebra, chemistry, and geology, but of many of the so-called improvements or refinements of civilization, such as street lamps, window-panes, fireworks, stringed instruments, cultivated fruits, perfumes, spices, etc.» (Fielding H. Garrison, An introduction to the history of medicine, W.B. Saunders, 1921, p. 116)

- ↑ James Hutton: The Founder of Modern Geology Архивировано 3 марта 2016 года., American Museum of Natural History

- ↑ England, Philip; Molnar, Peter; Richter, Frank. John Perry’s neglected critique of Kelvin’s age for the Earth: A missed opportunity in geodynamics (англ.) // GSA Today : journal. — 2007. — Vol. 17. — P. 4. — DOI:10.1130/GSAT01701A.1.

- ↑ Dalrymple, G.B. The Age of the Earth (неопр.). — California: Stanford University Press (англ.)русск., 1991. — ISBN 0-8047-1569-6.

Справочники:

Общества, организации и институты:

Науки о Земле — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 октября 2013; проверки требуют 55 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 октября 2013; проверки требуют 55 правок.Науки о Земле (геонауки или геономия) — науки, изучающие планету Земля (литосферу, гидросферу и атмосферу), а также космическое пространство вокруг Земли. Изучение Земли служит моделью для исследования других планет земной группы.

После появления космических зондов, позволявших исследовать объекты Солнечной системы, в науки о Земле была также включена планетология, которая изучает планеты, их спутники, астероиды, метеориты и кометы. Часто, говоря о науках о Земле, употребляют более общий термин: науки о Земле и о Вселенной.

Геологические науки

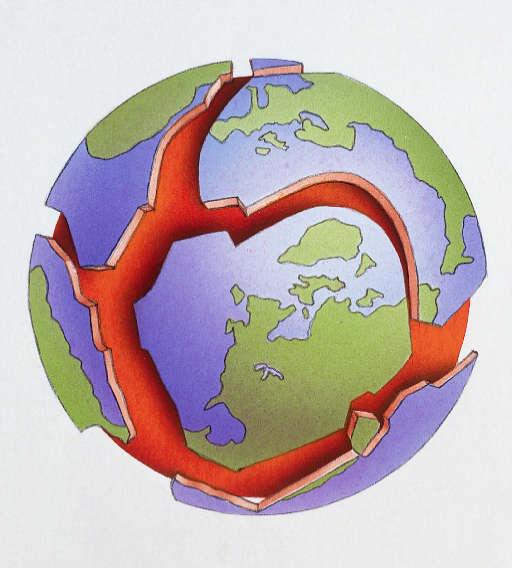

Геология — это наука, занимающаяся описанием верхних слоёв земной коры и традиционно интересующаяся их составом, структурой и эволюцией. С середины 1960-х годов с появлением теории тектоники плит, подтверждавшей старинную теорию дрейфа континентов Альфреда Вегенера, расширилась сфера геологических исследований: теперь геологи заинтересовались более глубокими слоями земной коры и мантией, что ранее было сферой исследования геофизиков. Однако стоит отметить, что геологи не могут исходить из моделей геологических исследований геофизики, поскольку они основаны на относительно упрощённых физических моделях. Геологии свойственен более сложный и детальный анализ, нацеленный на качественный результат.

Геологические науки включают в себя множество перекликающихся дисциплин, не способных существовать по отдельности:

- Науки о составе Земли:

- Геохимия изучает закономерности распространения и поведения химических элементов в различных оболочках литосферы.

- Минералогия изучает природу, состав и кристаллическую структуру минералов. Минералогия одновременно является отраслью геологии и кристаллографии, которая, в свою очередь, относится к физике.

- Петрология и петрография вместе составляют науку о горных породах. Они занимаются изучением возникновения, формирования и эволюции горных пород, а также описанием их свойств.

- Науки о строении Земли

- Структурная геология или тектоника занимается изменениями твёрдой оболочки Земли и структур земной коры, вызванных движением тектонических плит.

- Геоморфология занимается изучением происхождения и эволюции рельефа. Особенно интересны для этой науки процессы, влияющие на формирование рельефа во времени и пространстве. Часто геоморфологию относят к географии.

- Вулканология изучает физико-химическую природу вулканов, а также их динамику. Эту науку относят одновременно к геологии, геофизике, геохимии (наука о химическом составе камней) и геохронологии (с помощью радиометрического метода эта наука определяет возраст всей породы или одного из её компонентов).

- Стратиграфия

- Палеонтология занимается изучением окаменелостей, то есть окаменелых останков различных форм жизни, когда-то существовавших на земле. Наука стоит на стыке биологии и геологии. Практическое значение для биологии эта наука представляет в связи с теорией эволюции и позволяет отследить эволюцию различных живых организмов на протяжении длительных отрезков времени. Для геологов палеонтология важна в определении важнейших руководящих форм.

- Науки о динамике Земли

- Прикладные отрасли:

- Прочие отрасли

- Гидрогеология изучает геологические аспекты гидрологии, которая в свою очередь относится к геофизическим наукам. Гидрогеология тесно связана с карстологией, наукой, изучающей влияние воды на горные породы, формирование гротов и подземных вод. Важную роль для обеих наук сыграла спелеология, наука о пещерах.

- Лимнология, наука об озёрах, пресных водоёмах и водохранилищах, а также о населяющих их организмах. Лимнология одновременно затрагивает геологию и биологию, а также почвоведение, науку на границе геологии (занимается изучением изменения пород, а также механического и химического воздействия на почвы) и биологии (роль организмов в изменении первоначальных пород и почв)

- Почвоведение занимается изучением различных составляющих почвы, а также её морфологических, минералогических и физико-химических характеристик.

- Инженерная геология

Наиболее полный список наук геологического цикла

№ п/п | Новое понятие | Содержание |

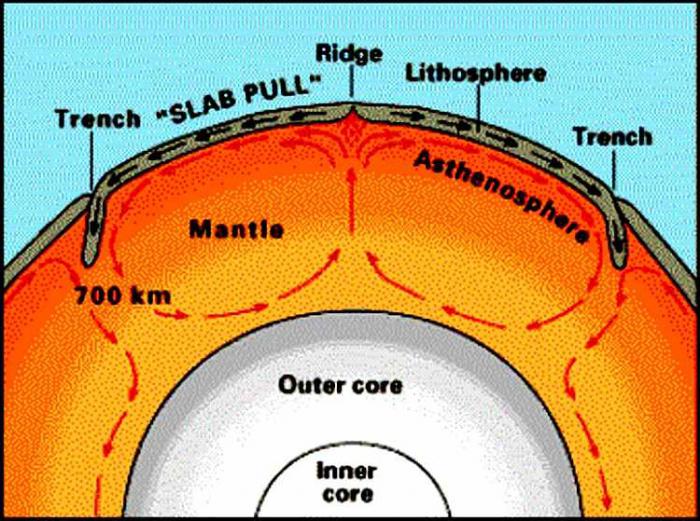

1 | Астеносфера | слой пониженной твердости, прочности и вязкости в верхней части мантии Земли, подстилающий литосферу |

2 | Геоид | воображаемая уровенная поверхность, по отношению к которой сила тяжести повсеместно направлена перпендикулярно |

3 | Геохронологическая шкала | шкала относительного геологического времени, показывающая последовательность и соподчиненность основных этапов геологической истории Земли и развития жизни на ней |

4 | Геология | наука о строении Земли, ее происхождении и развитии, основанная на изучении горных пород и земной коры в целом всеми доступными методами с привлечением данных астрономии, астрофизики, физики, химии, биологии и др. |

5 | Геосинклиналь | зона высокой подвижности, контрастных изменений геодинамических напряжений, большой мощности (10-25 км) отложений, значительной расчлененности и повышенной проницаемости земной коры, выражающейся в активном магматизме и метаморфизме |

6 | Геотермический градиент | нарастание температуры в градусах Цельсия на единицу глубины Земли |

7 | Геохронология абсолютная | учение об изменении геологического времени, выраженного в обычных абсолютных астрономических единицах – годах. |

8 | Горные породы | естественные минеральные агрегаты определенного состава и строения, сформировавшиеся в земной коре или на ее поверхности в результате затвердевания природных силикатных расплавов (магма, лава), накопления осадков или преобразования ранее существовавших горных пород |

9 | Земная кора | внешняя оболочка Земли, располагающаяся выше границы Мохоровичича, слагающая верхнюю часть литосферы Земли и отделяющаяся от подстилающего субстрата скачком в скорости распространения продольных и поперечных упругих волн |

10 | Инверсия магнитного поля Земли | предполагаемые по палеомагнитным данным изменения направления магнитного поля Земли на 180о, установленные по остаточной намагниченности горных пород, содержащих ферромагнитные минералы |

11 | Конвективные течения | перемещение масс жидкости или газа вследствие разницы температур в отдельных местах среды и соответствующей разницы плотностей |

12 | Кристалл | твердое тело, в котором элементарные частицы (атомы, ионы, молекулы) расположены закономерно по геометрическим законам пространственных групп и соответствующих решеток |

13 | Магма | расплавленная огненно-жидкая масса чаще силикатного состава, богатая газами, образующаяся в глубинных зонах Земли |

14 | Метаморфизм | процесс существенного изменения структуры, текстуры, и часто минерального (химического) состава горных пород под воздействием температуры, давления и активности глубинных растворов (флюидов) |

15 | Минералы | природные химические соединения или самородные химические элементы, образовавшиеся в результате определенных физико-химических процессов, протекающих в земной коре или на ее поверхности |

16 | Минералы акцессорные | составляющие ничтожную часть породы, но важные во многих отношениях |

17 | Мохоровичича поверхность (граница) | планетарная поверхность раздела, которая принята за нижнюю границу земной коры, на которой отмечается резкое возрастание скорости продольных сейсмических волн и плотности при переходе от земной коры к мантии |

18 | Орогенез | 1) горообразование; 2) совокупность интенсивных восходящих вертикальных тектонических движений, складчатости, разрывов |

19 | Остатки органические | ископаемые остатки растений и животных прошлых геологических эпох или следы их жизнедеятельности, сохранившиеся в горных породах, по которым определяют относительный возраст тех горных пород, в которых они обнаружены |

20 | Парагенезис | совместное нахождение минералов, возникающее в результате одновременного или последовательного их образования |

21 | Платформа | основной элемент структуры континентов, противопоставляемый геосинклиналям и отличающийся от последних существенно более спокойным тектоническим режимом; имеет двухярусное строение: нижний ярус (фундамент), сложен сильнометаморфизованными осадочными и пронизывающими их магматическими горными породами, смятыми в складки; верхний ярус (платформенный чехол) сложен горизонтально залегающими осадочными, реже вулканогенными породами |

22 | Платформенный чехол | верхний структурный ярус платформ, сложенный обычно осадочными горными породами |

23 | Плита | крупная отрицательная тектоническая структура платформ, характеризующаяся наличием чехла, достигающего нередко значительной мощности |

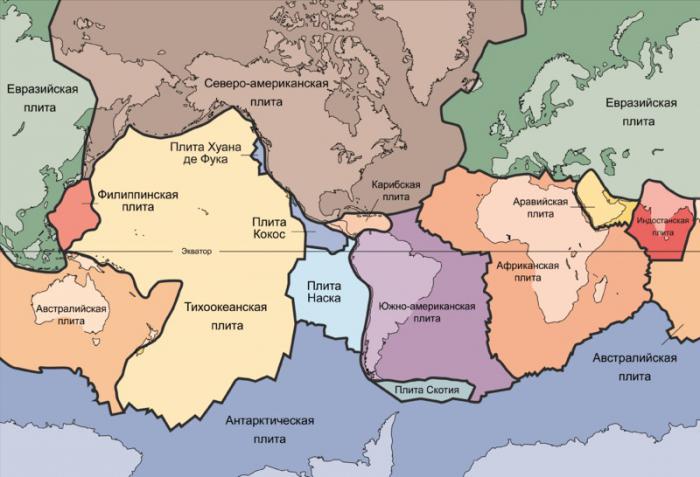

24 | Плиты литосферные | крупные (до нескольких тысяч км в поперечнике) жесткие блоки земной коры, ограниченные со всех сторон тектонически активными зонами разломов; находятся в постоянном движении, перемещаясь по слою астеносферы от зон растяжения – рифтовых долин срединно-океанических хребтов, где формируется первичная океаническая кора, – к зонам сжатия, где П.л. сталкиваются между собой; их вещество частично погружается в глубь мантии, а частично участвует в формировании континентальной коры |

25 | Порода мономинеральная | порода, состоящая из агрегата одного минерала |

26 | Порода полиминеральная | порода, состоящая из нескольких разновидностей минералов |

27 | Рифт, рифтовая зона | линейно вытянутая на сотни км щелевидная структура растяжения земной коры шириной от нескольких десятков до сотен км, ограниченная разломами; представляет собой систему грабенов и горстов с амплитудой вертикального смещения до нескольких км. |

28 | Структура пород | особенность внутреннего строения горной породы, связанная со степенью ее кристалличности, абсолютными и относительными размерами зерен разных минералов, составляющих горную породу, их формой и способом сочетания |

29 | Текстура породы | взаимное расположение в пространстве слагающих ее частиц |

30 | Трансгрессия | разновидность процесса наступания моря на сушу, вызванного опусканием последней, подъемом дна или увеличением объема воды в бассейне |

31 | Цикл тектонический | длительные периоды в развитии земной коры, начинающиеся заложением геосинклиналей и заканчивающиеся формированием складчатых структур на обширных площадях земного шара |

32 | Шельф | выровненная часть подводной окраины материка, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геологическим строением |

33 | Шкала Мооса | шкала для определения приближенной твердости минералов по эталонным минералам путем царапания исследуемого объекта |

34 | Щит | наиболее крупная положительная структура платформ, где складчатый фундамент выступает на поверхность |

35 | Эра | единица относительной геохронологической шкалы, отвечает наиболее крупному этапу в геологической истории земли и в развитии жизни на ней, соответствующему времени образования горных пород, составляющих группу |

36 | Ядро Земли | центральная область Земли, ограниченная сферической поверхностью, средний радиус которой равен 3470 км (средняя глубина 2900 км), обладающая повышенной плотностью, электропроводностью, пониженной скоростью распространения продольных сейсмических волн, поглощает поперечные сейсмические колебания |

это наука о чем? Глобальная тектоника. Тектоника в архитектуре

Тектоника – это раздел геологии, который изучает строение земной коры и движение литосферных плит. Но она настолько многогранна, что играет значительную роль во многих других науках о Земле. Применяется тектоника в архитектуре, геохимии, сейсмологии, при изучении вулканов и во многих других областях.

Наука тектоника

Тектоника – наука относительно молодая, она занимается изучением движения литосферных плит. Впервые мысль о движении плит озвучена в теории дрейфа континентов Альфредом Вегенером в 20-х годах XX века. Но своё развитие она получила только в 60-е годы XX века, после проведения исследований рельефа на континентах и дна океана. Полученный материал позволил по-новому взглянуть на ранее существующие теории. Теория литосферных плит появилась в результате развития идей теории дрейфа материков, теории геосинклиналей и гипотезе контракций.

Тектоника – наука, изучающая силу и природу сил, которые формируют горные массивы, сминают породы в складки, растягивают земную кору. Она лежит в основе всех геологических процессов, происходящих на планете.

Контракционная гипотеза

Гипотеза контракции была выдвинута геологом Эли де Бомоном в 1829 году на собрании Академии наук Франции. Она объясняет процессы горообразования и складчатости земной коры под воздействием уменьшения объёма Земли из-за охлаждения. В основу гипотезы легли представления Канта и Лапласа о первичном огненно-жидком состоянии Земли и её дальнейшем охлаждении. Поэтому процессы горообразования и складкообразования объяснялись как процессы сжатия земной коры. В дальнейшем, остывая, Земля уменьшала свой объём и сминалась в складки.

Контракционная тектоника, определение которой подтверждало новое учение о геосинклиналях, объясняло неравномерное строение земной коры, стала прочной теоретической базой для дальнейшего развития науки.

Теория геосинклиналей

Существовала на рубеже конца XIX и начала XX веков. Она объясняет тектонические процессы циклическими колебательными движениями земной коры.

Внимание геологов было обращено на то, что породы могут залегать как горизонтально, так и дислоцировано. Горизонтально залегающие породы отнесли к платформам, а дислоцированные — к складчатым областям.

Согласно теории геосинклиналей, на начальной стадии из-за активных тектонических процессов происходит прогиб, опускание земной коры. Этот процесс сопровождается сносом осадков и формированием мощной толщи осадочных отложений. В дальнейшем происходит процесс горообразования и появление складчатости. На смету геосинклинальному режиму приходит платформенный, который характеризуется незначительными тектоническими движениями с образованием небольшой мощности осадочных пород. Завершающая стадия – это стадия образование континента.

Почти 100 лет господствовала геосинклинальная тектоника. Геология того времени испытывала нехватку фактического материала, впоследствии накопленные данные привели к созданию новой теории.

Теория литосферных плит

Тектоника – это одно из направлений в геологии, которое легло в основу современной теории о движении литосферных плит.

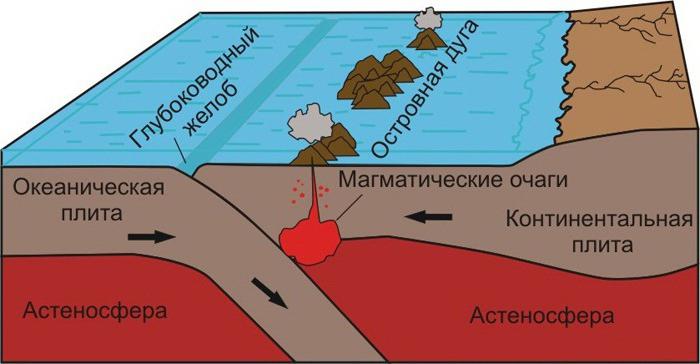

Согласно теории литосферных плит, часть земной коры – литосферные плиты, которые находятся в непрерывном движении. Их движение происходит относительно друг друга. В зонах растяжения земной коры (срединно-океанические хребты и континентальные рифты) образуется новая океаническая кора (зона спрейдинга). В зонах погружения блоков земной коры происходит поглощение старой коры, а также погружение океанической под континентальную (зона субдукции). Также в рамках теории объясняются причины возникновения землетрясений, процессы горообразований и вулканической активности.

Глобальная тектоника плит включает в себя такое ключевое понятие, как геодинамическая обстановка. Характеризуется она совокупностью геологических процессов, в пределах одной территории, в определённый период геологического времени. Для одной и той же геодинамической обстановки характерны одни и те же геологические процессы.

Строение земного шара

Тектоника – это раздел геологии, который изучает строение планеты Земля. Земля в грубом приближении имеет форму сплющенного эллипсоида и состоит из нескольких оболочек (слоёв).

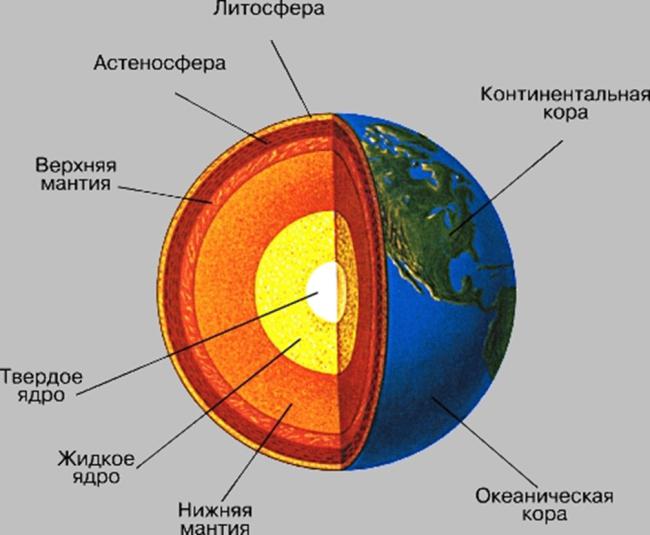

В строении земного шара выделяют следующие слои:

- Земная кора.

- Мантия.

- Ядро.

Земная кора – это наружный твёрдый слой Земли, от мантии она отделяется границей, которая называется поверхностью Мохоровича.

Мантия, в свою очередь, подразделяется на верхнюю и нижнюю. Границей, разделяющей слои мантии, является слой Голицина. Земная кора и верхняя часть мантии, до астеносферы, являются литосферой Земли.

Ядро является центром земного шара, отделяется от мантии границей Гуттенберга. Оно разделяется на жидкое внешнее и твёрдое внутреннее ядро, между ними существует переходная зона.

Строение земной коры

К строению земной коры прямое отношение имеет наука тектоника. Геология изучает не только процессы, происходящие в недрах Земли, но и её строение.

Земная кора – это верхняя часть литосферы, является внешней твёрдой оболочкой Земли, сложена она породами различного физико-химического состава. По физико-химическим параметрам существует подразделение на три слоя:

- Базальтовый.

- Гранито-гнейсовый.

- Осадочный.

Так же есть разделение в строении земной коры. Выделяется четыре основных типа земной коры:

- Континентальная.

- Океаническая.

- Субконтинентальная.

- Субокеаническая.

Континентальная кора представлена всеми тремя слоями, мощность её варьируется от 35 до 75 км. Верхний, осадочный слой, развит широко, но, как правило, имеет небольшую мощность. Следующий слой, гранито-гнейсовый, имеет максимальную мощность. Третий слой, базальтовый, сложен из метаморфических пород.

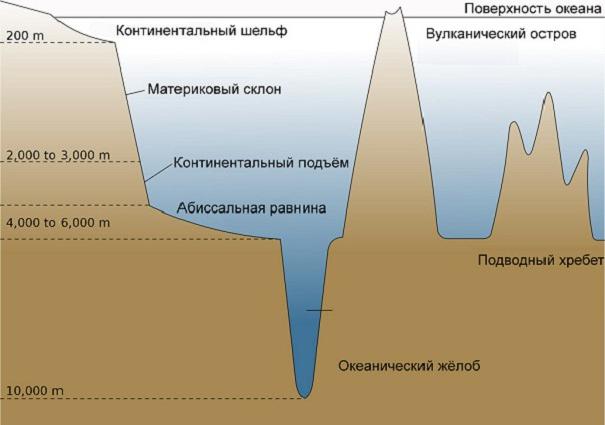

Океаническая кора представлена двумя слоями – осадочным и базальтовым, мощность её составляет 5-20 км.

Субконтинентальная кора, как и континентальная, состоит из трёх слоёв. Отличие состоит в том, что мощность гранито-гнейсового слоя в субконтинентальной коре гораздо меньше. Такой тип коры встречается на границе континента с океаном, в области активного вулканизма.

Субокеаническая кора близка к океанической. Отличие состоит в том, что мощность осадочного слоя может достигать 25 км. Этот тип коры приурочен к глубинным прогибам земной коры (внутриконтинентальные моря).

Литосферная плита

Литосферные плиты – это крупные блоки земной коры, являющиеся частью литосферы. Плиты способны перемещаться относительно друг друга по верхней части мантии – астеносфере. Отделены плиты друг от друга глубоководными желобами, срединно-океаническими хребтами и горными системами. Характерной особенность литосферных плит является то, что они способны сохранить жёсткость, форму и строение длительное время.

Тектоника Земли говорит о том, что литосферные плиты находятся в постоянном движении. С течением времени они меняют свой контур – могут расколоться или срастись. На сегодняшний день выделено 14 крупных литосферных плит.

Тектоника литосферных плит

Процесс, формирующий внешний облик Земли, напрямую связан с тектоникой литосферных плит. Тектоника мира подразумевает, что происходит движение не континентов, а литосферных плит. Сталкиваясь друг с другом, они формируют горные массивы или глубокие океанические впадины. Землетрясения и извержения вулканов являются следствием движения литосферных плит. Активная геологическая деятельность приурочена в основном к краям этих образований.

Движение литосферных плит зафиксировано при помощи спутников, но природа и механизм этого процесса пока остаётся тайной.

Тектоника океанов

В океанах процессы разрушения и накопления осадков имеют замедленный характер, поэтому тектонические движения хорошо отражаются в рельефе. Рельеф дна имеет сложно расчленённую структуру. Выделяются тектонические структуры, образованные в результате вертикальных движений земной коры, и структуры, полученные из-за горизонтальных движений.

К структурам океанического дна относятся такие формы рельефа, как абиссальные равнины, океанические котловины и срединно-океанические хребты. В зоне котловин, как правило, наблюдается спокойная тектоническая обстановка, в зоне срединно-океанических хребтов отмечается тектоническая активность земной коры.

Тектоника океанов ещё включает в себя такие структуры, как глубоководные желоба, океанические горы и гийоты.

Причины, двигающие плиты

Движущей геологической силой является тектоника мира. Основной причиной, по которой происходит движение плит, является мантийная конвекция, создающаяся теплогравитационными течениями в мантии. Это происходит из-за разности температур на поверхности и в центре Земли. Внутри породы нагреваются, происходит их расширение и уменьшение плотности. Лёгкие фракции начинают всплывать, а на их место опускаются холодные и тяжёлые массы. Процесс переноса тепла происходит непрерывно.

На движение плит действуют ещё рад факторов. Например, астеносфера в зонах восходящих потоков является приподнятой, а в зонах погружения – опущенной. Таким образом, формируется наклонная плоскость и происходит процесс «гравитационного» соскальзывания литосферной плиты. Оказывают влияние и зоны субдукции, где холодная и тяжёлая океаническая кора затягивается под горячую континентальную.

Мощность астеносферы под континентами значительно меньше, а вязкость больше, чем под океанами. Под древними частями континентов астеносфера практически отсутствует, поэтому в этих местах они не двигаются и остаются на месте. А так как литосферная плита включает в себя и континентальную, и океаническую часть, то присутствие древней континентальной части будет препятствовать движению плиты. Движение чисто океанических плит происходит быстрее, чем смешанных, а тем более континентальных.

Механизмов, приводящих в движение плит, много, условно их можно выделить в две группы:

- Механизмы, приводящие в движение под действием мантийного течения.

- Механизмы, связанные с приложением сил к краям плит.

Совокупность процессов движущих сил отражает в целом геодинамический процесс, который охватывает все слои Земли.

Архитектура и тектоника

Тектоника – это не только чисто геологическая наука, связанная с процессами, происходящими в недрах Земли. Она используется и в повседневной жизни человека. В частности, применяется тектоника в архитектуре и строительстве каких-либо строений, будь то здания, мосты или подземные сооружения. Здесь в основу ложатся законы механики. В этом случае под тектоникой понимается степень прочности и устойчивости конструкции в данной конкретной местности.

Теория литосферных плит не объясняет связи движений плит с глубинными процессами. Нужна теория, которая бы объясняла не только строение и движение литосферных плит, но и процессы, происходящие внутри Земли. Разработка подобной теории связана с объединением таких специалистов, как геологи, геофизики, географы, физики, математики, химики и многие другие.

Основные тектонические структуры земной коры — Наука и Техника — Каталог статей

Под тектонической структурой понимаются обособленные участки земной коры, отличающиеся различными условиями залегания слагающих их горных пород.

Разделение планетарного рельефа на две основные гипсометрические области — океаническую и континентальную — и ряд других особенностей позволили ученым выделить континенты (материки) и океаны в качестве крупнейших структур земной коры. Между ними существуют серьезные различия в строении земной коры и верхней мантии:

1) под континентами земная кора достигает 30— 45 км, а иногда и больше; в области океанического дна ее толщина всего 5—10 км;

2) материалы сейсмических исследований позволяют предполагать, что под океанами отсутствует гранитный слой. Здесь между базальтовым слоем и осадками выделяется «второй», или вулканический, слой океанической коры;

3) под океанами астеносфера — слой пониженных скоростей сейсмических волн в верхней мантии залегает на глубине 50—400 км, а под материками — в интервале глубин 100—250 км.

Систематизация наблюдений о залегании пластов горных пород и блоков земной коры относительно друг друга привела к возникновению самостоятельной геологической науки—тектоники, или геотектоники. Геотектоника — это учение о строении земной коры, геологических структурах и закономерностях их расположения и развития.

К числу крупных тектонических структур в пределах континентов относятся платформы, складчатые горные области и геосинклинальные области.

Платформы (фр. «плат» — плоский, «форм» — форма) характеризуются плоским рельефом и обычно имеют двухъярусное строение. Они состоят из более древнего фундамента и перекрывающего его осадочного чехла (рис. 18). Породы фундамента интенсивно смяты в складки и в той или иной степени метаморфизованы. Осадочные породы залегают на них со значительным угловым несогласием — почти горизонтально, образуя крупные и очень пологие поднятия и прогибы, осложненные антиклинальными и синклинальными складками. Подобные области платформ с двухъярусным строением называются плитами. Они возникают на месте складчатых областей в процессе их погружения под уровень моря в результате проявления отрицательных колебательных движений.

Нередко породы фундамента (граниты и др.) выходят на земную поверхность. Они обнажаются в ряде областей современных платформ. Такие участки платформ с одноярусным строением называются щитами. Примерами щитов являются; Балтийский щит Русской платформы, Алданский щит Сибирской платформы, Канадский щит Северо-Американской платформы и др. К плитам относится, в частности, Туранская плита, охватывающая обширные территории Закаспия.

В пределах плит различают тектонические структуры более низкого порядка (см. рис. 18). Крупные пологие выпуклые структуры называются антеклизами, вогнутые — синеклизами. К антеклизам относятся, например, Украинская, Воронежская и др.; к синеклизам — Московская, Вилюйская и т. д. В пределах антеклиз и синеклиз, в свою очередь, нередко выделяются в плане округлые или овальные приподнятые и опущенные структурные элементы — своды и впадины, а также узкие и длинные цепочки антиклинальных поднятий — валы и разделяющие их прогибы.

Платформы в процессе своего развития многократно покрывались сравнительно неглубокими морями. В периоды трансгрессий и регрессий в них нередко создавались благоприятные условия для формирования месторождений фосфоритов, бокситов и других полезных ископаемых. В широко распространенных на платформах болотах и озерах накапливались бурые железные руды и угли.

Тело платформы обычно рассечено в разных направлениях крупными глубинными разломами. Иногда они ограничивают внутриплатформенные зоны повышенной подвижности — авлакогены (см. рис. 18).

Геосинклинали, или геосинклинальные пояса,— это обычно линейно вытянутые очень подвижные зоны. В них активно проявляются процессы магматизма и метаморфизма. В развитии геосинклинали выделяют два принципиально разных этапа. На первом из них (собственно геосинклинальный этап) преобладают погружение и накопление мощных толщ осадков. Второй этап характеризуется преобладанием поднятий и возрастанием складкообразовательных движений; в итоге геосинклиналь превращается в горно-складчатую страну. Этот этап называют горообразовательным, или орогенным (греч. «орос» — гора, «генезис» — образование). Некоторые исследователи ограничивают понятие геосинклинали лишь этапом опускания. Они считают, что на втором этапе геосинклиналь уже перестает быть таковой и превращается в особый тип тектонической структуры — область горообразования, или ороген. Такой этап горообразования называют эпигеосинклинальным (греч «эпи»— после), т. е. послегеосинклинальным.

Член-корреспондент Академии наук СССР В. Е. Хайн выделяет четыре стадии развития геосинклиналей 1. Стадия начального погружения характеризуется последовательным расширением амплитуды и области прогибания. В опускание по разрывам втягиваются все новые и новые участки прежней суши. В конце стадии в наиболее глубоких прогибах образуются внутренние поднятия— геоантиклинали.

2. Предорогенная стадия — появление новых внутренних поднятий; обособление новых все более и более узких внутренних прогибов.

3. Раннеорогенная стадия — начало общего поднятия геосинклинальной системы; объединение внутренних поднятий в единое крупное складчатое поднятие, состоящее из пучков антиклинальных и синклинальных складок.

4. Собственно орогенная стадия — формирование на месте геосинклинальной системы высоких горных хребтов, разделенных глубокими межгорными депрессиями. Геосинклинальная система «коробится» и раскалывается. Образуются разломы, вдоль которых поднимаются отдельные блоки земной коры.

Крупными линейными тектоническими структурами, связанными с глубинными разломами, являются линеа-менты (лат. «линеаментум» — линия, черта). Они охватывают огромные участки земной коры и простираются на многие сотни и даже тысячи километров. Например, Урало-Оманский линеамент протягивается от экватора до полярных областей Советского Союза, вдоль Оманского залива, омывающего восточный край Аравийской плиты, к ирано-афганской и ирано-пакистанской границам, затем пересекает юг Туркмении и вдоль Урала доходит до Советского Заполярья.

Системы линеаментов обнаружены с помощью космической съемки. К ним относятся, например, разрывы в области горных сооружений Тянь-Шаня, Кавказа, Северного Причерноморья. Они выявлены в процессе дешифрирования космических снимков, сделанных в начале 60-х годов с советских искусственных спутников, пилотируемого космического корабля «Союз-9» и др. В 1972 г. американским спутником ЕРТС-1 заснята система линеаментов в районе плато Колорадо, в районе Невады, в Центральных Альпах, в области Южно-Африканского кристаллического щита, в Атлантической прибрежной зоне и т. п.

Космические снимки позволили ученым выделить в пределах платформ новый- тип структур — кольцевые структуры. По виду они схожи с теми, которые получены на снимках Луны и Марса. Одной из них является крупная кольцевая структура «Ришат» в Мавритании. Ее сфотографировали с американского пилотируемого космического корабля «Джемини» (1965 г.) и советского «Союз-9» (1970 г.).

Основными структурами океанов являются обширные океанические котлованы, срединно-океанические хребты и глубоководные впадины (желоба), вдоль которых океаны, например Тихий океан, отделены от материков зонами сверхглубоких разломов, уходящих на глубину до 700 км.

Некоторые ученые отрицают существование принципиальных различий между земной корой материков и океанов. Они полагают, что океаническим областям присущи те же структуры, что и материкам. Большая часть океанической котловины сопоставляется с платформами. В отличие от континентальных платформ (кратонов) океанические платформы называются талассократонами (греч. «талясса» — море, «крато» — сила).

Глубоководные желоба и ограничивающие их островные дуги сравнивают с современными геосинклинальны-ми прогибами, а срединно-океанические хребты — с горными системами суши, возникшими на месте длительно развивающихся геосинклиналей.

Академик А. В. Пейве и его последователи развивают представления о том, что геосинклинали материков (ныне складчатые области) заложились на земной коре океанического типа. Последняя в процессе эволюции геосинклиналей преобразовывалась в континентальную кору. Подобные выводы базируются на предполагаемом сходстве разреза срединно-океанических хребтов и внутренних частей геосинклинальных областей, характеризующихся высокой вулканической активностью. Такие области называются эвгеосинклиналью (греч. «эв» — истинно). Со склонов срединно-океанических хребтов драгами подняты магматические и метаморфизованные породы (так называемые офиолитовые ассоциации), которые распространены в современных складчатых областях, прошедших длительное геосинклинальное развитие.

Поскольку в срединно-океанических хребтах обнаружены породы, идентичные породам эвгеосинклиналей континентов, И. А. Резанов делает иной вывод. Он считает, что срединно-океанические хребты являются древними геосинклиналями. Развитие их уже закончилось, и они превратились в горно-складчатые (орогенные) поднятия.

1.2. Общие сведения о строении Земли, верхней мантии и земной коры.

Общие сведения о строении земного шара.

Вид, условия залегания и свойства горных пород определяются условиями их образования с последующим воздействием на них уплотнения, выветривания, цементации и др. Поэтому наиболее оправданным путем изучения перечисленных вопросов инженерно-геологической оценки горных пород и грунтов является ознакомление с условиями их образования и воздействовавшими на них агентам, прямым образом связанными с жизнью земного шара.

Жизнь Земли как космического тела – планеты – определяетсяследующими основными факторами:

1) наличием отвердевшего покровного слоя, опоясывающего земной шар и называемого земной корой (литосфер а), сложенного твердыми породами;

2) относительно малой мощностью и жесткостью земной коры;

3) наличием и проявлением в недрах земного шара, под покровом земной коры сложных процессов, определяющих термический и физико-химический режим недр Земли;

4) воздействием на горные породы, слагающие земную кору и рельеф земли, различных физико-химических процессов, связанных с деятельностью атмосферы.

Возраст Земли как планеты оценивается в настоящее время в4,5—5 млрд. лет. Радиус земного шара определяется величиной порядка 6400 км. Мощность же земной коры в соответствии с данными геофизических исследований, в частности по изучению скорости прохождения через толщу земного шара сейсмических волн, не превосходит 30—40 км. В СССР (Кольский полуостров) и США предпринимаются попытки прямого определения мощности земной коры сверхглубокими буровыми скважинами; к 1980г. достигнута глубина порядка 10 км.

При такой малой мощности земная кора практически не может оказывать заметного сопротивления разнообразным деформациям, которым подвергался земной шар. Она пассивно деформируется, следуя за деформациями самого земного шара, вызываемыми процессами и явлениями, протекающими в его недрах, т. е. внутренними и в силу этого получившими название эндогенных.

Строение земного шара

По мере возрастания глубины давление в недрах Земли и связанная с ним температура непрерывно повышаются (до 5000°С). Центральная часть земного шара образует так называемое ядро (внутреннее и внешнее). Диаметр ядра около 3000км. Давление в нем достигает, по-видимому, 3,0—3,5 млн. атмосфер (0,3 —0,35 млн. МПа)

| |

Известно, что плотность всего Земного шара, равная 5500кг/м3, значительно превышает объемную массу горных пород (2,5—2,8) кг/м3 , слагающих земную кору, и лишь в нижней части земной коры она повышается. При этом условии плотность центральной части Земли по подсчетам должна быть значительно выше и равняться 1200 кг/м3 т. е. быть близкой к плотности железа и никеля (Ре, N1). Эти данные подтверждаются и геофизическими наблюдениями.

Указанное обстоятельство в свое время дало повод предположить, что центральная часть земного шара (ядро) сложена из тяжелых элементов (N1, Ре, Мg), и материал в недрах Земли в силу царящих там высоких давлений и температуры находится в особом перегретом упругом цластическо-вязком состоянии. В настоящее время установлено, что ядро Земли пропускает продольные сейсмические колебания и непроходима для поперечных колебании. Это обстоятельство позволяет предполагать, что вещество ядра Земли, во всяком случае во внешней оболочке ядра, остающегося в своей центральной части твердым, находится в особом перегретом жидком состоянии.

Переходную зону от ядра Земли к земной коре составляет очень мощная оболочка Земли — м а н т и я, окутывающая ядро планеты. По скорости распространения сейсмических волн мантия делится на верхнюю и нижнюю. Предполагается, что мантия по химическому составу соответствует хорошо известной горной породе—базальту, который плотного состояния (верхняя мантия) с преобладанием в составе Si, Fе,Mgпереходит в более плотное глубинное (нижняя мантия) с составом Fе, Мg,Ni. Здесь находятся истоки катастрофических землетрясений.

Строение земной коры

Выше мантии следует земная кора – литосфера. Литосферу в свою очередь подразделяют на верхний гранитный пояс с преобладанием в его составе элементов Si, Al и Fе и на нижний базальтовый. Земная кора под океанами имеет иное строение, чем под континентами: она здесь тоньше и лишена верхнего гранитного пояса. Внешние слои земной коры сложены осадочными породами (например, глинами, песчаниками, известняками), образовавшимися в результате расчленения и разложения, в первую очередь, магматических пород с мощностью слоев в 4—10 км. Эти породы подстилаются толщей, так называемых метаморфических пород (различные сланцы, гнейсы, мрамор и т. д.) с мощностью порядка 5—10 км. Эти породы являются продуктами видоизменения магматических и осадочных пород под влиянием высоких температур и давления в процессах горообразования и вулканизма. Толща метаморфических пород наряду с гранитами представляет собой кристаллический фундамент материков.

Это наиболее древние из известных нам пород, возраст их превышает 3 млрд. лет. В ряде мест породы кристаллического фундамента обнажаются на поверхности Земли. Такие области именуются щитами. Известен Украинский щит (район Днепрогэса), Краевая зона Скандинавского щита захватывает граничные части Кольского полуострова и Карелии. Кристаллические породы вскрыты в районе Ленинграда на глубине 200 м, под Москвой на глубине 1600—1700 м и в районе Курской аномалии на глубине 50—290м.

Породы внешней оболочки земной коры представляют для инженерно-геологического анализа особый интерес, так как они во всех случаях оказываются в основании возводимых сооружений.

Тектонические явления и их роль в жизни Земли.

Иженерно-геологическую оценку горных пород и грунтов наиболее продуктивно производить путем ознакомления с условиями их образования и воздействия на них разнообразных агентов, прямым образом связанных с жизнью земного шара. Воздействие на горные породы и грунтыв покровных горизонтах земной коры экзогенных (внешних) агентов, подобных ветру, высокой и низкой температуре, атмосферных осадков,текучей воды и т. п. очевидно. Наряду с этим мы имеет ряд свидетельств о том, что в недрах Земли происходят интенсивные внутренние процессы (эндогенные). Они проявляются в виде грандиозных вулканических извержений, частых землетрясений (в год фиксируется до 100 тыс.землетрясений и в их числе до100 весьма сильных), с наступлением на сушу и с отходом морей, свидетельствующих об изменении времени высотного положения континентов и, что является, быть может, наиболее важным, вызывает разнообразие деформации земной коры и горообразования как результат проявления тектонических процессов и явлений.

О масштабах тектонических явлений можно судить по подъемам морских пород с остатками морских организмов на высоту до 4 км в Андах или по наличию плавникана морских террасах на высоте 400 м и более на Новой Земле. Горные цепи Кордильер и Анд, как складки смятой земной коры, протягиваются вдоль западного края Северной и Южной Америки более чем на 12 000 км с горными вершинами, превышающими5 км. Гора Джомолунгма в Гималаях достигает высоты почти 9 км

В геологическом прошлом огромные территории современной суши затапливались морями (морские трансгрессии). Примерно 100 млн. лет тому назад обширные территории юга европейской части Советского Союза вплоть до Москвы и Западной Европы (бассейн р. Сены и город Руан во Франции, г. Дувр в Англии) былизатоплены водами так называемого мелового моря. В дальнейшем этоморе отступило (процесс регрессии моря). Однако процесс погружения земной коры в пределах Западной Европы отмечается и внастоящее время, о чем свидетельствует наступление моря на низменные участки ее территории (Голландия, Франция). Устьевые участкии нижние течения многих рек Западной Европы остаются затопленными по сие время. Таково же происхождение и Черного моря.

Известны гигантские разломы земной коры на протяжении тысяч километров по дну Тихого, Атлантического и Индийского океанов («желоба») с наибольшими замеренными глубинами до 11 км. Эти разломы убедительно свидетельствуют о разрывах земной коры и смещения отдельных материковых блоков или литосферных плит. Эти явления отвечают теории крупномасштабных горизонтальных перемещений как континентальных (дрейф континентов), так и океанских блоковкоры. В пользу этой теории к настоящему времени накоплено немало доказательств. Предполагают, что плиты взаимноотчленяются глубокими разрывами — «желобами». При определенных условиях из недр Земли в зоны разрывов устремляются расплавы, расталкивающие плиты, лежащие в основании континентов, и вызывающие их смещение, т.е. дрейф. Предполагают, что таково происхождение, Среднеатлантического подводного хребта, обнаруженного в последние десятилетия.

С помощью гипотезы дрейфа можно объяснить и многие землетрясения и вулканические извержения, связанные с зонами разломов и разрывов плит, и сходство древних органических остатков на разных континентах, наличие богатых залежей угля вблизи северногои южного полюсов на Шпицбергене и в Антарктиде, а также магнитометрические исследованиегорных пород, свидетельствующие о миграций полюсов Земли. ‘

Однако эту гипотезу нельзя считать полностью обоснованной.

Следует отметить, что современный период жизни Земли соответствует эпохе относительного вулканического покоя. В геологическом прошлом Земли вулканические явления были колоссальными пo масштабам. Об этом можно судить по огромной величине покровов из магматических пород. Таков, например, базальтовый покров в Декане (Индия) мощностью в 3 км и площадью в 650 ООО км2 или базальтовый покров в США (штаты Вашингтон и Орегон), который, при мощности в 1000—1500 м перекрывает площадь в 500000км2.