Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина

Михаил Салтыков-Щедрин – создатель особого литературного жанра – сатирической сказки. В небольших историях русский писатель обличал бюрократизм, самодержавие, либерализм. В этой статье рассмотрены такие произведения Салтыкова-Щедрина, как «Дикий помещик», «Орел-меценат», «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист».

Особенности сказок Салтыкова-Щедрина

В сказках этого писателя можно встреть и аллегорию, и гротеск, и гиперболу. Присутствуют черты, характерные эзоповскому повествованию. В общении между персонажами отражены отношения, преобладавшие в обществе XIX века. Какие сатирические приемы использовал писатель? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует вкратце рассказать о жизни автора, столь безжалостно обличавшего косный мир помещиков.

Об авторе

Салтыков-Щедрин совмещал литературную деятельность с государственной службой. Родился будущий писатель в Тверской губернии, но после окончания лицея уехал в Петербург, где получил должность в Военном министерстве. Уже в первые годы работы в столице молодой чиновник начал томиться бюрократизмом, ложью, скукой, царившими в учреждениях. С большим удовольствием Салтыков-Щедрин посещал различные литературные вечера, на которых преобладали антикрепостнические настроения. О своих взглядах он оповестил петербуржцев в повестях «Запутанное дело», «Противоречие». За что и был сослан в Вятку.

Жизнь в провинции дала возможность писателю наблюдать во всех подробностях чиновничий мир, жизнь помещиков и угнетенных ими крестьян. Этот опыт стал материалом для написанных позже произведений, а также формирования особых сатирических приемов. Один из современников Михаила Салтыкова-Щедрина однажды сказал о нем: «Он знает Россию, как никто другой».

Сатирические приемы Салтыкова-Щедрина

Его творчество довольно многообразно. Но едва ли не наибольшую популярность среди произведений Салтыкова-Щедрина имеют именно сказки. Можно выделить несколько особых сатирических приемов, с помощью которых писатель пытался донести до читателей косность и лживость помещичьего мира. И прежде всего это иносказание. В завуалированной форме автор раскрывает глубокие политические и социальные проблемы, высказывает собственную точку зрения.

Другой прием – использование фантастических мотивов. Например, в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» они служат средством выражения недовольства в адрес помещиков. И наконец, называя сатирические приемы Щедрина, нельзя не упомянуть символизм. Ведь герои сказок нередко указывают на одно из общественных явлений XIX века. Так, в главном персонаже произведения «Коняга» отражена вся боль русского народа, угнетаемого столетиями. Ниже приведен анализ отдельных произведений Салтыкова-Щедрина. Какие сатирические приемы использованы в них?

«Карась-идеалист»

В этой сказке воззрения представителей интеллигенции высказывает Салтыков-Щедрин. Сатирические приемы, которые можно встретить в произведении «Карась-идеалист» – это символизм, использование народных поговорок и пословиц. Каждый из героев – собирательный образ представителей того или иного социального класса.

В центре сюжета сказки – дискуссия Карася и Ерша. Первый, что уже понято из названия произведения, тяготеет к идеалистическому мировоззрению, вере в лучшее. Ерш же – это, напротив, скептик, иронизирующий над теориями своего оппонента. Есть в сказе и третий персонаж – Щука. Эта небезопасная рыба символизирует в произведении Салтыкова-Щедрина сильных мира сего. Щуки, как известно, питаются карасями. Последний, движимый лучшими чувствами, отправляется к хищнице. В жестокий закон природы (или веками устоявшуюся иерархию в обществе) Карась не верит. Он надеется образумить Щуку рассказами о возможном равенстве, всеобщем счастье, добродетели. А потому и погибает. Щуке, как отмечает автор, слово «добродетель» не знакомо.

Сатирические приемы здесь использованы не только для того, чтобы обличить жесткость представителей отдельных слоев общества. С помощью них автор пытается донести безрезультатность моралистических диспутов, которые распространены были среди интеллигенции XIX столетия.

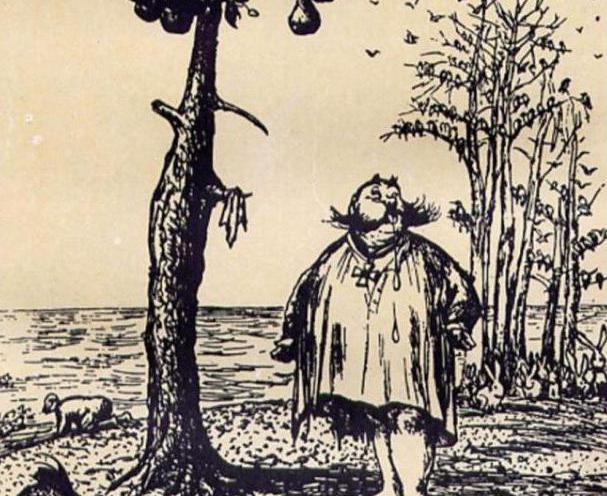

«Дикий помещик»

Теме крепостничества отведено немало места в творчестве Салтыкова-Щедрина. Ему было что сказать читателям на это счет. Однако написание публицистической статьи об отношениях помещиков к крестьянам либо издание художественного произведения в жанре реализма на эту тему было чревато для писателя неприятными последствиями. А потому приходилось прибегать к иносказаниям, легким юмористическим рассказам. В «Диком помещике» речь идет о типичном русском узурпаторе, не отличающемся образованностью и житейской мудростью.

Он ненавидит «мужиков» и мечтает их извести. При этом глупый помещик не понимает, что без крестьян он погибнет. Ведь делать он ничего не хочет, да и не умеет. Можно подумать, что прототипом героя сказки является некий помещик, которого, быть может, писатель встречал в реальной жизни. Но нет. Речь идет не о каком-то определенном барине. А о социальном слое в целом.

В полной мере, без иносказаний, эту тему Салтыков-Щедрин раскрыл в «Господах Головлевых». Герои романа – представители провинциального помещичьего рода – погибают один за другим. Причина их гибели – глупость, невежество, лень. Персонажа сказки «Дикий помещик» ожидает та же участь. Ведь от крестьян он избавился, чему сперва был рад, но вот к жизни без них оказался не готов.

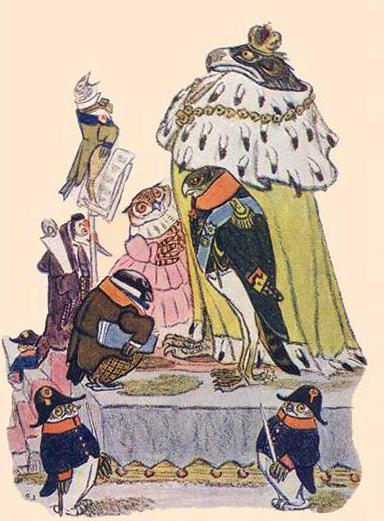

«Орел-меценат»

Герои этой сказки – орлы и вороны. Первые символизируют помещиков. Вторые – крестьян. Писатель снова прибегает к приему иносказания, с помощью которого высмеивает пороки сильных мира сего. В сказке присутствует также Соловей, Сорока, Сова и Дятел. Каждая из птиц – аллегория на тип людей или социальный класс. Персонажи в «Орле-меценате» более очеловечены, чем, например, герои сказки «Карась-идеалист». Так, Дятел, имеющий обыкновение рассуждать, в завершении птичьей истории не становится жертвой хищника, но попадает за решетку.

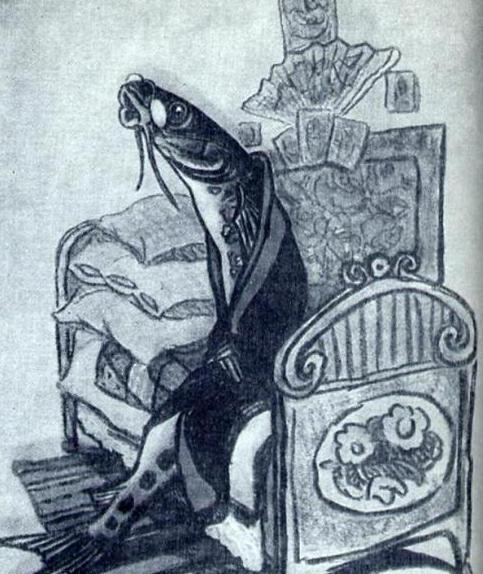

«Премудрый пескарь»

Как и в произведениях, описанных выше, в этой сказке автор поднимает вопросы, актуальные для того времени. И здесь это становится понятным уже с первых строк. Но сатирические приемы Салтыкова-Щедрина – использование художественных средств для критического изображения пороков не только общественных, но и общечеловеческих. Повествование в «Премудром пескаре» автор ведет в типичном сказочном стиле: «Жил-был…». Героя своего автор характеризуется таким образом: «просвещенный, умеренно-либеральный».

Трусость и пассивность высмеивает в этой сказке великий мастер сатиры. Ведь именно эти пороки были свойственны большинству представителей интеллигенции в восьмидесятые годы XIX века. Пескарь не покидает ни разу своего убежища. Он проживает долгую жизнь, избегая встреч с опасными обитателями водного мира. Но лишь перед смертью понимает, сколь много упустил за свою долгую и никчемную жизнь.

| Название сатирического приема | Краткая характеристика | Пример |

| Гипербола | Художественный прием, средство выразительности речи, заостряющее и преувеличивающее свойства реальных явлений | «Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности». (М. Е. С-Щ «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») |

| Гротеск | Вид сатирической типизации, при котором реальные жизненные отношения разрушаются; реальность отступает перед фантастикой, происходит контрастное совмещение реального и фантастического | «Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат, разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними не случилось». (М. Е. С-Щ «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») |

| Фантастика | Средство сатирического освещения действительности; форма отображения мира, при которой на основе реальных представлений создается логически несовместимая с ними картина жизни | Д. Свифт «Путешествие Гулливера» |

| Эзопов язык | Вид подцензурного иносказания, намеренно маскирующий идею автора | Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина |

| Ирония | Тонкая, скрытая насмешка | «Откуда, умная (обращение к ослу), бредешь ты голова?» И. А. Крылов |

| Сарказм | Язвительная насмешка, с предельной резкостью изобличающая негативное социальное явление, отрицательную черту характера персонажа | «Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву». Пословица. Концовка «Невского проспекта» Н. В. Гоголя |

| Аллегория | Иносказание, с помощью которого отвлеченное понятие передается посредством конкретного образа | Лиса в русских народных сказках — аллегория хитрости, ловкости; волк — аллегория злобы, жестокости; басни И. А. Крылова, Лафонтена, Эзопа |

Презентация к уроку по литературе (10 класс) на тему: Сатирические приёмы в сказках Салтыкова-Щедрина

Слайд 1

Михаил Евграфович Салтыков-ЩедринСлайд 2

видный государственный деятель советник губернского правления сотрудник Министерства внутренних дел вице-губернатор Рязани, Твери возглавлял казенные палаты писатель редактор журнала «Современник». (1826-1889 )

Слайд 3

Государственный деятель Салтыков — Щедрин принимал участие в разработке крестьянской реформы, контролировал судебные решения. Писатель Щедрин обличал пороки общества; честно и прямо говорил о недостатках власти.

Слайд 4

Сатира – обличительное литературное произведение, изображающее отрицательные явления жизни в смешном, уродливом виде. Сатирические приемы: ирония — осмеяние, имеющее двойной смысл, где истинным является не прямое высказывание, а противоположное; сарказм — едкая и ядовитая ирония, резко изобличающая явления, особо опасные для человека и общества;

Слайд 5

Иносказание, аллегория — иной смысл, скрытый за внешней формой. «Эзопов язык» — художественная речь, основанная на вынужденном иносказании. Гипербола — чрезмерное преувеличение.

Слайд 6

Аллюзия одна из форм иносказания, употребление какого-либо слова, фразы, цитаты в качестве намека на общеизвестный факт — литературный, бытовой, общественно-политический.

Слайд 7

Головотяп -ч еловек, который ведёт дела безответственно и бестолково. Головотяпство – крайняя небрежность и бестолковость ведения какого – либо дела. Причины головотяпства: — Несговорчивость. — Недоброжелательство. — Необразованность, темнота, забитость. — Собственное варварство. — Рабская привычка народа к повиновению, его бесправие, смирение.

Слайд 8

«И будете вы платить мне дани многие» «Когда же пойду на войну — и вы идите!» «А до прочего вам ни до чего дела нет» «И тех, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех – казнить»

Слайд 9

Стилизация сказки : « и повел их вор-новатор сначала все ельничком да березничком …», «три года и три дня» Персонаж-помощник : Добромысл , пошехонец — слепород , чухломец — рукосуй , вор- новотор Постоянные эпитеты : добрый молодец Гиперболы : гибель в болоте, характеристика своих качеств- «нет мудрее и храбрее»)

Слайд 10

вид художественной о́бразности , комически или трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры ГРОТЕСК

Слайд 11

обычно означает странный, фантастический, эксцентричный или уродливый, часто используется для описания странных или искажённых форм

Слайд 12

Химеры в архитектуре Одна из разновидностей комического приёма, которая сочетает в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное Как форма комического гротеск отличается от юмора и иронии тем, что в нём смешное и забавное неотделимы от страшного и зловещего; как правило образы гротеска несут в себе трагический смысл.

Приемы сатирического воссоздания действительности в сказках Салтыкова-Щедрина

Михаил Салтыков-Щедрин – создатель особого литературного жанра – сатирической сказки. В небольших историях русский писатель обличал бюрократизм, самодержавие, либерализм. В этой статье рассмотрены такие произведения Салтыкова-Щедрина, как «Дикий помещик», «Орел-меценат», «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист».

Особенности сказок Салтыкова-Щедрина

В сказках этого писателя можно встреть и аллегорию, и гротеск, и гиперболу. Присутствуют черты, характерные эзоповскому повествованию. В общении между персонажами отражены отношения, преобладавшие в обществе XIX века. Какие сатирические приемы использовал писатель? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует вкратце рассказать о жизни автора, столь безжалостно обличавшего косный мир помещиков.

Об авторе

Салтыков-Щедрин совмещал литературную деятельность с государственной службой. Родился будущий писатель в Тверской губернии, но после окончания лицея уехал в Петербург, где получил должность в Военном министерстве. Уже в первые годы работы в столице молодой чиновник начал томиться бюрократизмом, ложью, скукой, царившими в учреждениях. С большим удовольствием Салтыков-Щедрин посещал различные литературные вечера, на которых преобладали антикрепостнические настроения. О своих взглядах он оповестил петербуржцев в повестях «Запутанное дело», «Противоречие». За что и был сослан в Вятку.

Жизнь в провинции дала возможность писателю наблюдать во всех подробностях чиновничий мир, жизнь помещиков и угнетенных ими крестьян. Этот опыт стал материалом для написанных позже произведений, а также формирования особых сатирических приемов. Один из современников Михаила Салтыкова-Щедрина однажды сказал о нем: «Он знает Россию, как никто другой».

Сатирические приемы Салтыкова-Щедрина

Его творчество довольно многообразно. Но едва ли не наибольшую популярность среди произведений Салтыкова-Щедрина имеют именно сказки. Можно выделить несколько особых сатирических приемов, с помощью которых писатель пытался донести до читателей косность и лживость помещичьего мира. И прежде всего это иносказание. В завуалированной форме автор раскрывает глубокие политические и социальные проблемы, высказывает собственную точку зрения.

Другой прием – использование фантастических мотивов. Например, в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» они служат средством выражения недовольства в адрес помещиков. И наконец, называя сатирические приемы Щедрина, нельзя не упомянуть символизм. Ведь герои сказок нередко указывают на одно из общественных явлений XIX века. Так, в главном персонаже произведения «Коняга» отражена вся боль русского народа, угнетаемого столетиями. Ниже приведен анализ отдельных произведений Салтыкова-Щедрина. Какие сатирические приемы использованы в них?

«Карась-идеалист»

В этой сказке воззрения представителей интеллигенции высказывает Салтыков-Щедрин. Сатирические приемы, которые можно встретить в произведении «Карась-идеалист» – это символизм, использование народных поговорок и пословиц. Каждый из героев – собирательный образ представителей того или иного социального класса.

В центре сюжета сказки – дискуссия Карася и Ерша. Первый, что уже понято из названия произведения, тяготеет к идеалистическому мировоззрению, вере в лучшее. Ерш же – это, напротив, скептик, иронизирующий над теориями своего оппонента. Есть в сказе и третий персонаж – Щука. Эта небезопасная рыба символизирует в произведении Салтыкова-Щедрина сильных мира сего. Щуки, как известно, питаются карасями. Последний, движимый лучшими чувствами, отправляется к хищнице. В жестокий закон природы (или веками устоявшуюся иерархию в обществе) Карась не верит. Он надеется образумить Щуку рассказами о возможном равенстве, всеобщем счастье, добродетели. А потому и погибает. Щуке, как отмечает автор, слово «добродетель» не знакомо.

Сатирические приемы здесь использованы не только для того, чтобы обличить жесткость представителей отдельных слоев общества. С помощью них автор пытается донести безрезультатность моралистических диспутов, которые распространены были среди интеллигенции XIX столетия.

«Дикий помещик»

Теме крепостничества отведено немало места в творчестве Салтыкова-Щедрина. Ему было что сказать читателям на это счет. Однако написание публицистической статьи об отношениях помещиков к крестьянам либо издание художественного произведения в жанре реализма на эту тему было чревато для писателя неприятными последствиями. А потому приходилось прибегать к иносказаниям, легким юмористическим рассказам. В «Диком помещике» речь идет о типичном русском узурпаторе, не отличающемся образованностью и житейской мудростью.

Он ненавидит «мужиков» и мечтает их извести. При этом глупый помещик не понимает, что без крестьян он погибнет. Ведь делать он ничего не хочет, да и не умеет. Можно подумать, что прототипом героя сказки является некий помещик, которого, быть может, писатель встречал в реальной жизни. Но нет. Речь идет не о каком-то определенном барине. А о социальном слое в целом.

В полной мере, без иносказаний, эту тему Салтыков-Щедрин раскрыл в «Господах Головлевых». Герои романа – представители провинциального помещичьего рода – погибают один за другим. Причина их гибели – глупость, невежество, лень. Персонажа сказки «Дикий помещик» ожидает та же участь. Ведь от крестьян он избавился, чему сперва был рад, но вот к жизни без них оказался не готов.

«Орел-меценат»

Герои этой сказки – орлы и вороны. Первые символизируют помещиков. Вторые – крестьян. Писатель снова прибегает к приему иносказания, с помощью которого высмеивает пороки сильных мира сего. В сказке присутствует также Соловей, Сорока, Сова и Дятел. Каждая из птиц – аллегория на тип людей или социальный класс. Персонажи в «Орле-меценате» более очеловечены, чем, например, герои сказки «Карась-идеалист». Так, Дятел, имеющий обыкновение рассуждать, в завершении птичьей истории не становится жертвой хищника, но попадает за решетку.

«Премудрый пескарь»

Как и в произведениях, описанных выше, в этой сказке автор поднимает вопросы, актуальные для того времени. И здесь это становится понятным уже с первых строк. Но сатирические приемы Салтыкова-Щедрина – использование художественных средств для критического изображения пороков не только общественных, но и общечеловеческих. Повествование в «Премудром пескаре» автор ведет в типичном сказочном стиле: «Жил-был…». Героя своего автор характеризуется таким образом: «просвещенный, умеренно-либеральный».

Трусость и пассивность высмеивает в этой сказке великий мастер сатиры. Ведь именно эти пороки были свойственны большинству представителей интеллигенции в восьмидесятые годы XIX века. Пескарь не покидает ни разу своего убежища. Он проживает долгую жизнь, избегая встреч с опасными обитателями водного мира. Но лишь перед смертью понимает, сколь много упустил за свою долгую и никчемную жизнь.

Название сатирического приема | Краткая характеристика | Пример |

Гипербола | Художественный прием, средство выразительности речи, заостряющее и преувеличивающее свойства реальных явлений | «Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности». (М. Е. С-Щ «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») |

Гротеск | Вид сатирической типизации, про котором реальные жизненные отношения разрушаются; реальность отступает перед фантастикой, происходит контрастное совмещение реального и фантастического | «Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат, разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговарить, как будто ничего с ними не случилось». (М. Е. С-Щ «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») |

Фантастика | Средство сатирического освещения действительности; форма отображения мира, при которой на основе реальных представлений создается логически несовместимая с ними картина жизни | Д. Свифт «Путешествие Гулливера» |

Эзопов язык | Вид подцензурного иносказания, намерено маскирующий идею автора | Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина |

Ирония | Тонкая, скрытая насмешка | «Откуда, умная (обращение к ослу), бредешь ты голова?» И. А. Крылов |

Сарказм | Язвительная насмешка, с предельной резкостью изобличающая негативное социальное явление, отрицательную черту характера персонажа | «Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву». Пословица. Концовка «Невского проспекта» Н. В. Гоголя |

Аллегория | Иносказание, с помощью которого отвлеченное понятие передается посредством конкретного образа | Лиса в русских народных сказках — аллегория хитрости, ловкости; волк — аллегория злобы, жестокости; басни И. А. Крылова, Лафонтена, Эзопа |

| Фельетон | Газетная или журнальная статья на злободневную тему, использующая юмористические и сатирические приемы изложения 8 букв |

| Фельетон | Жанр художественно-публицистической литературы, использующий юмористические и сатирические приемы изложения (обычно в виде газетной или журнальной статьи) 8 букв |

| Куплетист | Артист, исполняющий сатирические песни 9 букв |

| Куплетист | Эстрадный артист, исполняющий сатирические песенки 9 букв |

| Куплет | Смешные сатирические песенки, исполняемые на эстраде, в водевиле, оперетте 6 букв |

| Куплеты | Сатирические или юмористические песенки из нескольких строф, исполняемые с эстрады, в оперетте, водевиле 7 букв |

| Ланской | Советский писатель. Публиковал детские, сатирические произведения, писал киносценарии. Написал один фантастический роман и несколько рассказов. (фамилия) 7 букв |

| Ката | Приёмы дзюдоиста 4 буквы |

| Ката | Приёмы в дзюдо 4 буквы |

| Стиль | Приёмы работы 5 букв |

Приемы сатирического изображения градоначальников в “Истории одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина 👍

М. Е. Салтыков-Щедрин – признанный мастер сатиры. Именно сатира помогала писателю по-новому осветить исторические события и взглянуть на современность. В романе “История одного города” автору было важно раскрыть суть каждой эпохи, определить закономерности развития общества, причины политического насилия.

Именно поэтому повествование в романе ведет не автор, а летописец, целиком подчиняющийся жестокой государственной машине.

В начале романа летописец приводит краткую опись всех градоначальников Глупова, обозначая их роль

Вся история этого города – это история деспотизма, угнетения, бессмысленной жестокости.

Среди двадцати двух градоначальников летописец выделяет только самых выдающихся. Их биографии занимают в романе целые главы. Первым перед читателем предстает образ Дементия Варламовича Брудастого. В памяти глуповцев он остался под именем Органчик.

Его бессмысленную автоматическую деятельность автор описывает с помощью гротеска и гиперболы.

Гротеск позволяет создать художественное преувеличение, доходящее до абсурда. Деятельность Органчика по сути бесполезна и жестока. Сущность этого правителя выражена всего в двух словах: “разорю”, “не потерплю”. Неудивительно, что жители подозревают в нем не человека, а механизм.

Активная деятельность Брудастого заключалась в издании указов, позволяющих пороть обывателей. Последствия этой законодательной деятельности изображаются гиперболично: “неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города: частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники по забыли что значит путем поесть… Хватают и ловят, секут и порят, описывают и продают…”.

Гротескно изображается поломка Органчика, который до последнего воспроизводит одну и ту же мелодию. Гротеск используется также в эпизоде, когда голова Органчика кусает мальчика в телеге. Даже без туловища механическая голова градоначальника продолжает совершать насилие.

Пропажа головы Органчика ознаменовала анархию, безначалие в городе. Используя фантастику, летописец говорит об убийстве лейб-кампанца, обезглавленного ради восстановления сломанного Органчика. Фантастично изображается встреча двух самозванцев с пустой механической головой.

Народ уже не верит ни одному из них, он по-прежнему ждет возвращения своего “батюшки”. Суть Органчика раскрывается постепенно: сначала летописец использует гиперболу, затем она перерастает в гротеск и завершается фантастикой. Эти приемы позволяют дать читателю полное представление о ничтожности всех нововведений Органчика, его механической сущности.

Сатирически показан в романе градоначальник Петр Петрович Фердыщенко, в прошлом бригадир, денщик князя Потемкина (глава “Соломенный город” и “Фантастический путешественник”). Сначала его деятельность на посту главы города была ничем не примечательна. Но власть обнаружила суть этого правителя – эгоизм, алчность, глупость.

Своим любострастием, попустительством он чуть было не уничтожил город.

Для характеристики этого героя летописец использует не только сатиру, он включает в изображение любовную интригу. Его любовные похождения изображаются с помощью приема градации. Вначале его симпатии относятся к посадской жене Алене Осиповне, славившейся своей красотой.

Завершает любовную линию грубая, грязная стрельчиха Домашка.

Фердыщенко в итоге остановился на выборе себе подобной. Голод и пожары обрушились на глуповцев. Эти бедствия летописец изображает с помощью гиперболы.

Фантастика и ирония пронизывают описание нелепого путешествия бригадира. Он задумал облагодетельствовать своей милостью подданных, вызвать своим благодеянием урожай.

Используя сатиру и иронию, летописец в красках показывает выгон для скота, по которому из одного конца в другой совершает свое путешествие Фердыщенко вместе со своей свитой – двумя инвалидными солдатами. Так М. Е. Салтыков-Щедрин парадирует знаменитые путешествия по югу Росси графа Орлова. Суть подобных путешествий – пустое времяпрепровождение и пышные приемы, обеды.

Именно обед венчает все путешествие бригадира. После поросенка в сметане “какая-то административная жилка” на его лице дрожала, дрожала и вдруг “замерла”. Фердыщенко умер от обжорства.

Таков итог его бесславной жизни.

Завершает глуповскую историю Угрюм-Бурчеев (главы “Подтверждение покаяния”, “Заключение”). Его правление является самым трагичным для всего города. Несмотря на то, что летописец изображает его как человека, Угрюм-Бурчеев уже давно утратил свою человеческую сущность.

Для характеристики этого образа ведущим приемом является гипербола. Гиперболичен его портрет: “деревянное лицо”, “конический череп”, “развитые челюсти”, готовые “раздробить и перекусить пополам” все. На всех картинах он предстает неизменно в солдатской шинели на фоне пустыни.

Это очень символично, потому что Угрюм-Бурчеев ненавидел все живое. “Он спал на голой земле”, сам отдавал приказы и сам же исполнял их. Он превратил всех членов своей семьи в бессловесных, забитых существ, которые томились в подвале его дома.

Здесь на первый план выходят образы-символы реки и образ самого градоначальника. Непослушная его воле река олицетворяет здесь жизнь, которую нельзя остановить по воле мрачного ничтожества.

Угрюм-Бурчеев – символ разрушения, смерти, насилия, которое, в конечном счете, обречено на самораспад. Жизнь взяла верх над произволом “прохвоста”. Стихия гротеска и фантастики первых глав романа перерастает в гиперболизацию, не менее страшную и трагическую.

Таким образом, с помощью богатого арсенала сатирических приемов М. Е. Салтыков-Щедрин раскрывает перед читателем сущность каждого градоначальника.