Земная кора и литосфера

1. Прочитать текст «Строение Земной коры» стр.

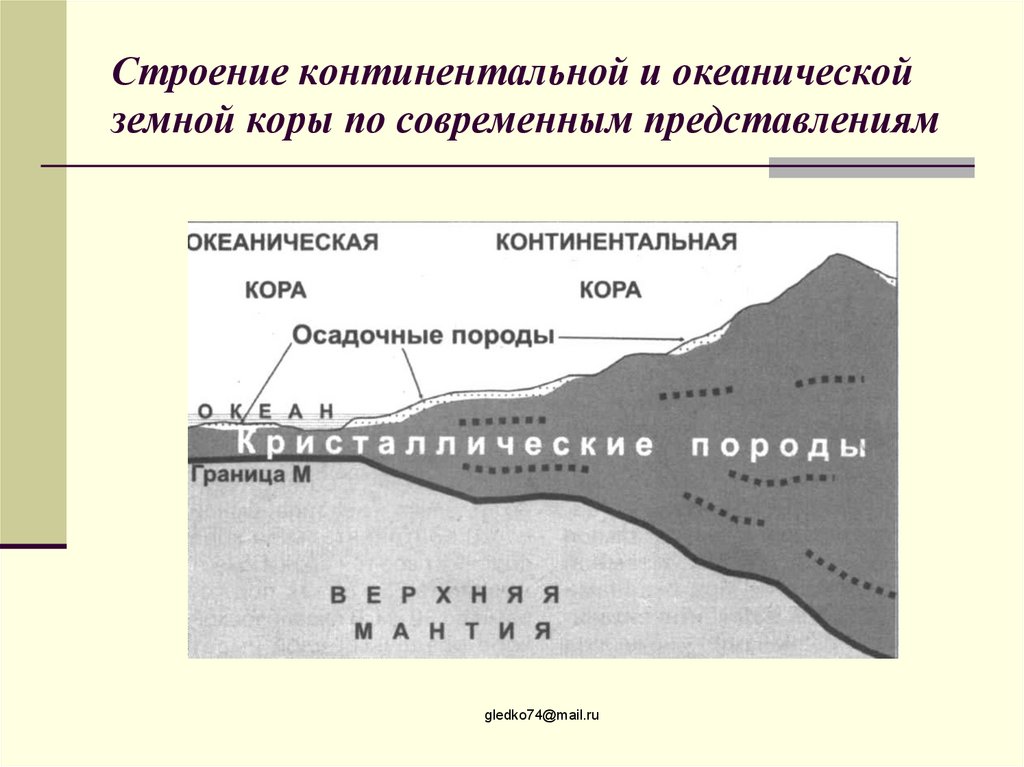

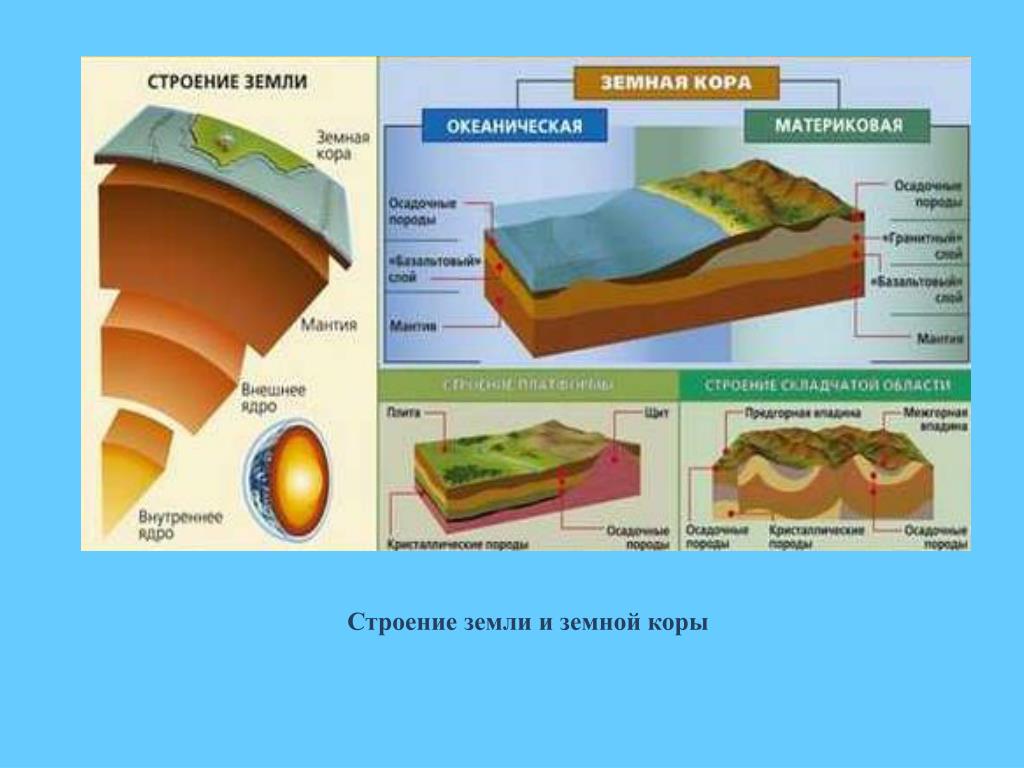

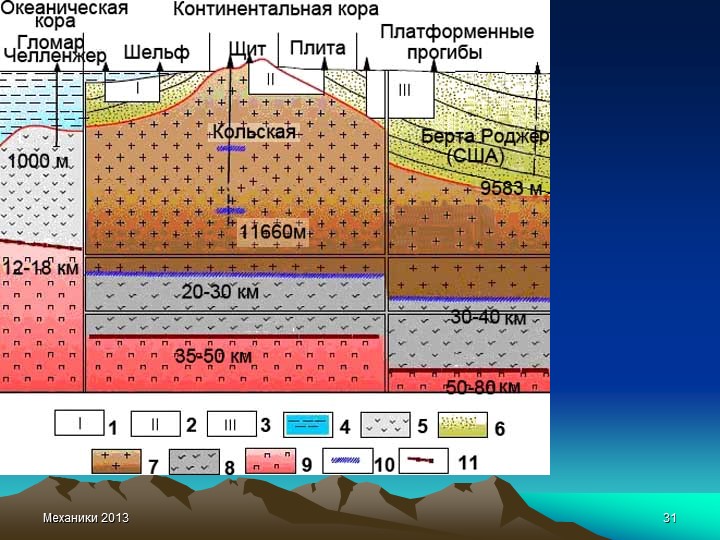

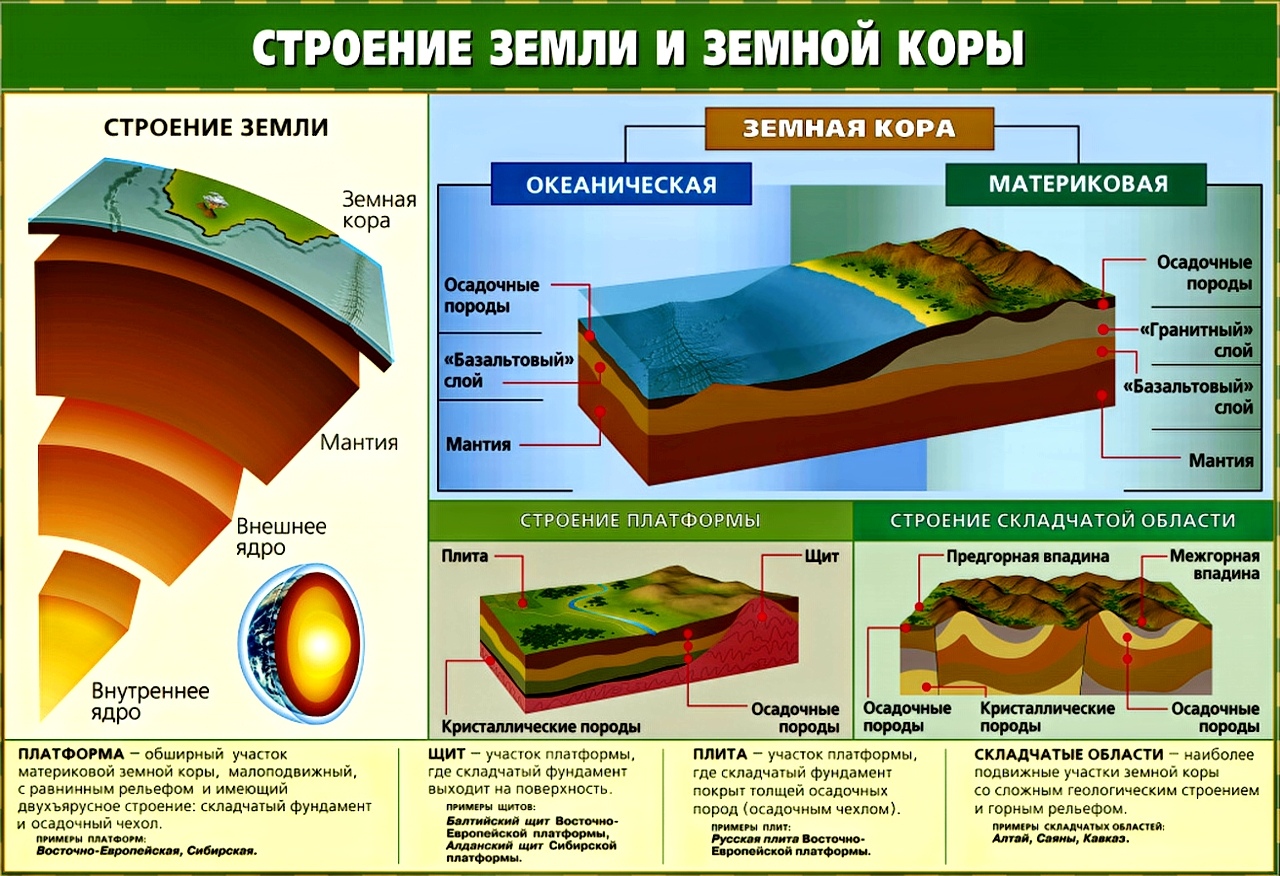

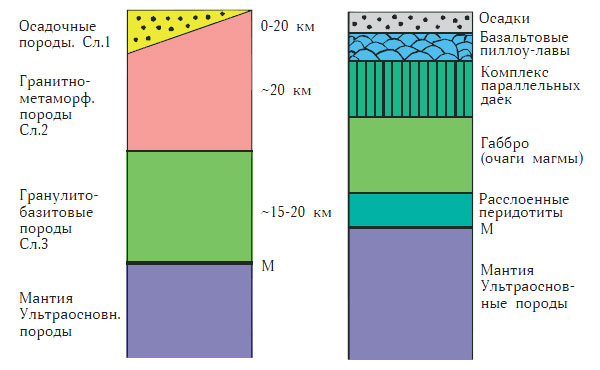

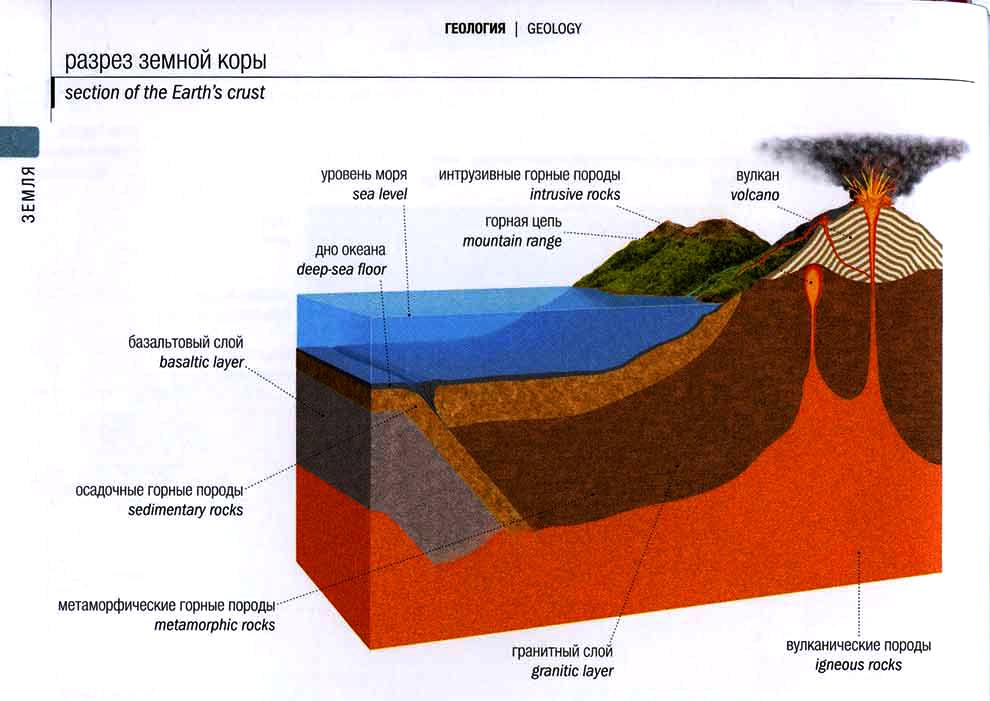

2. Рассмотреть рисунок стр. (вывести на экран рисунок п. «Континентальный и океанический тип коры»)

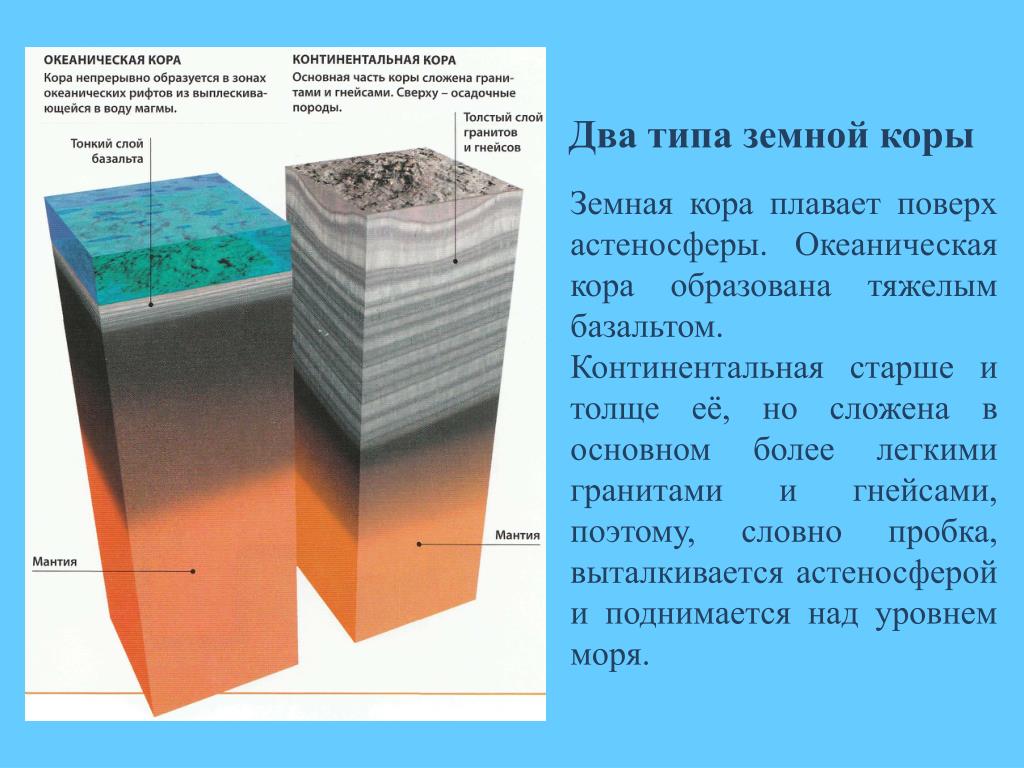

3. Выясните какие типы земной коры существуют и в чем их различие?

4. Выполните задание в т/т с.50 зад.1 вставьте пропущенные слова в предложения.

По завершению работа проверяется (выставить оценку) (Индивидуальная работа)

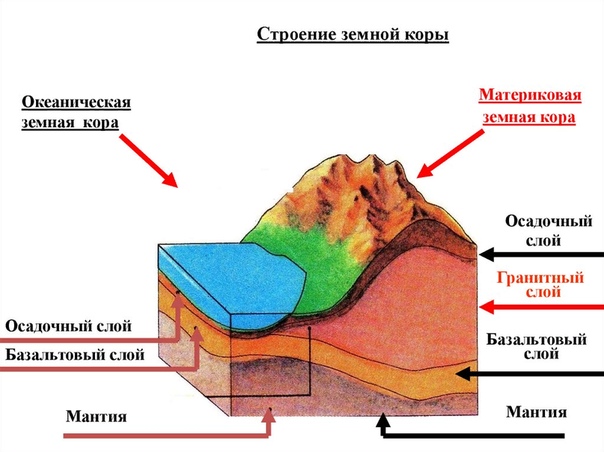

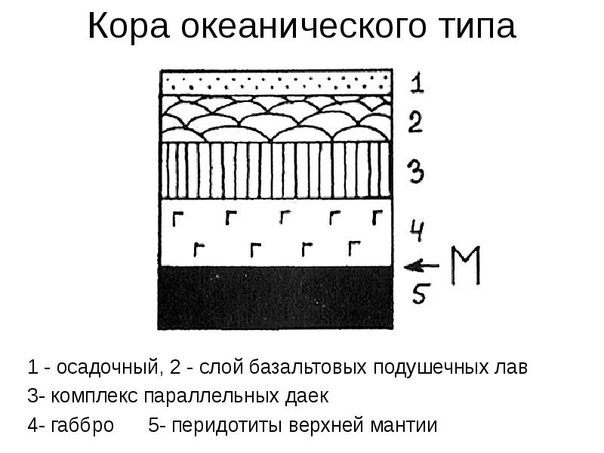

Задание: Из каких слоев состоит океаническая и континентальная (материковая) земная кора? (ученику необходимо проверить свои знания, нажимая стилусом возле изображения горных пород на интерактивной доске)

Либо

двум ученикам, используя бумажные надписи, отобрать слои по типам земной коры

и сделать схематический рисунок на доске (прикрепить магнитом бумажные

надписи слоёв: осадочный слой (2), гранитный слой, базальтовый слой (2),

мантия (2), от 5 до 15 км, от 30 до 75 км)) (э/п п.

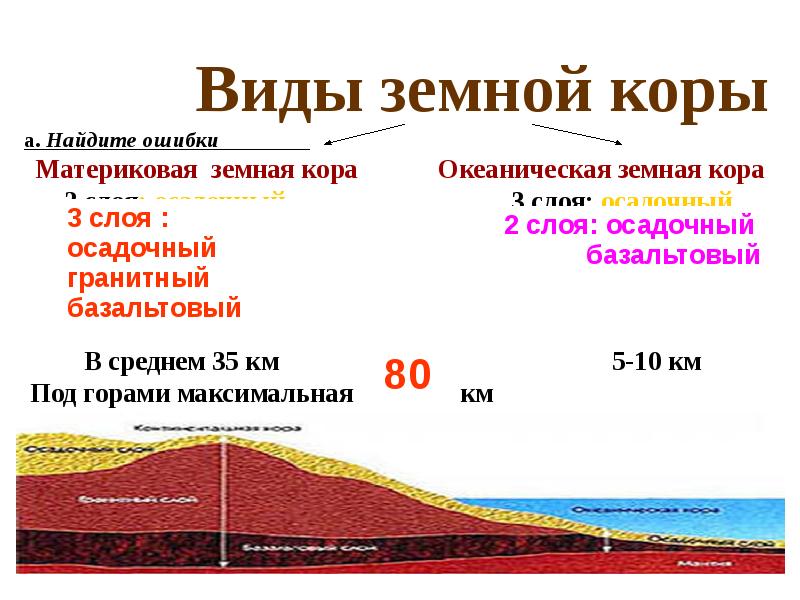

Типы земной коры

Океаническая земная кора Континентальная земная кора

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

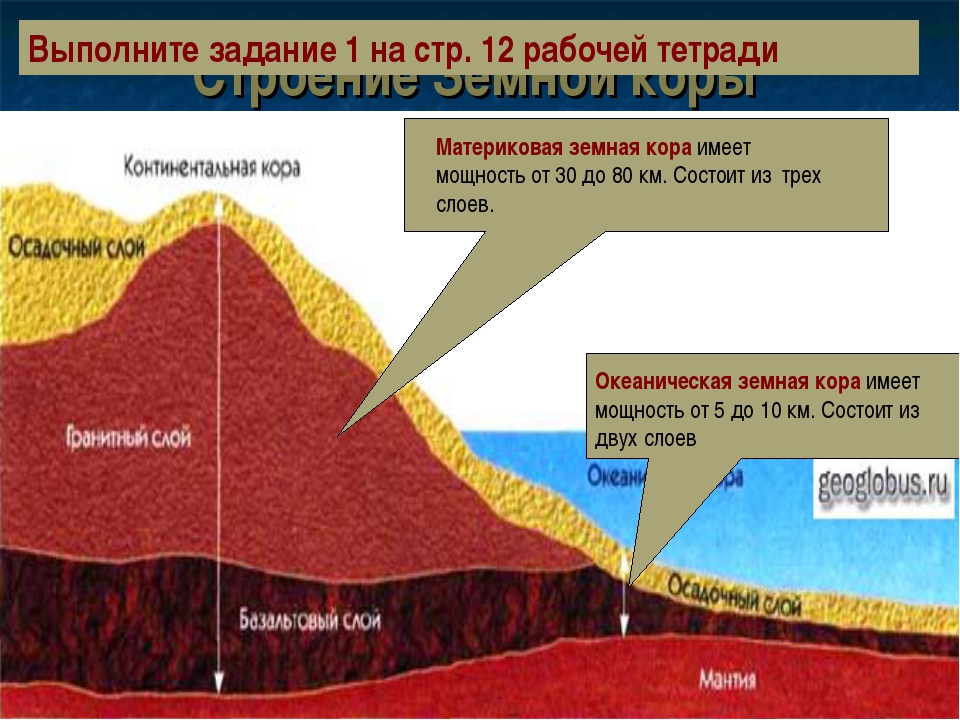

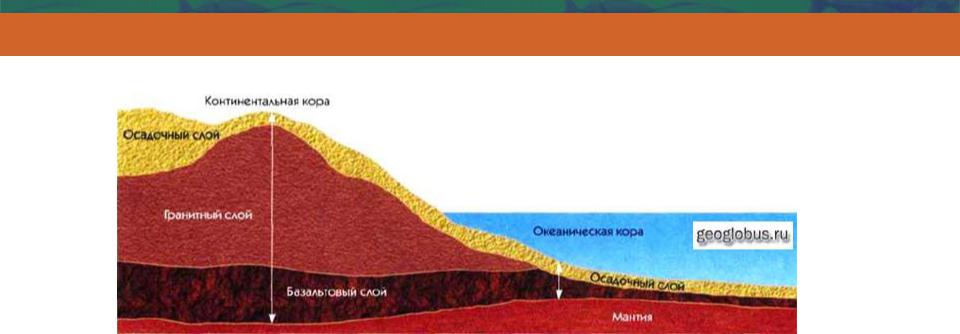

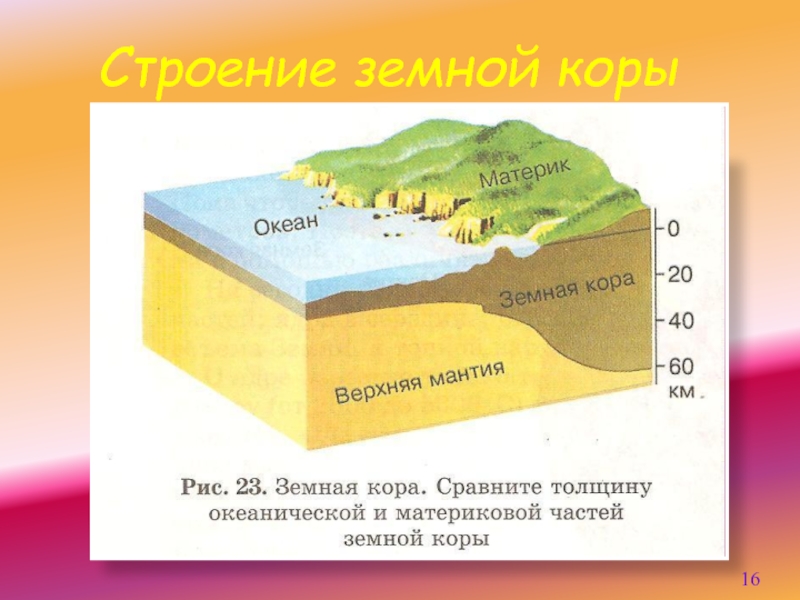

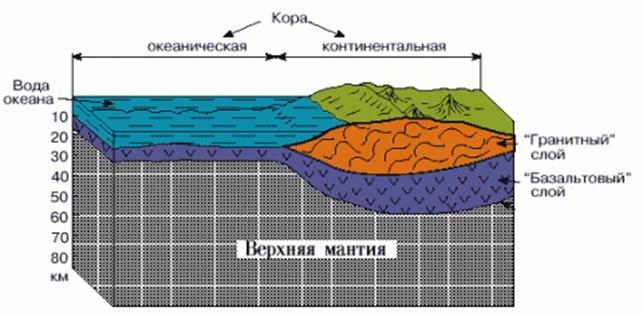

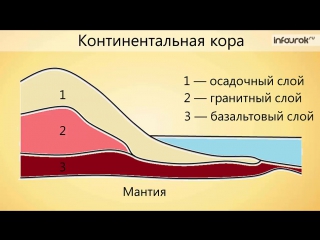

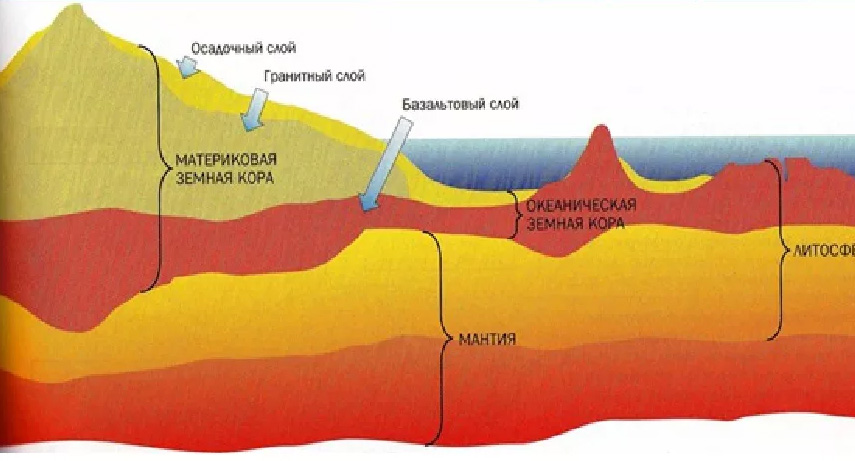

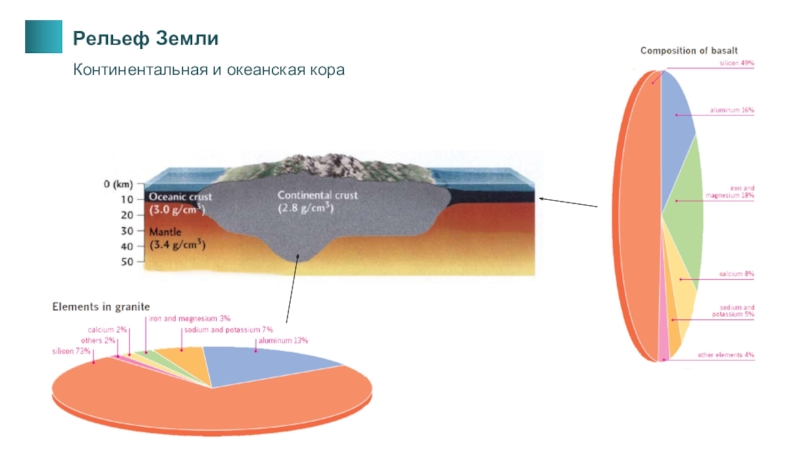

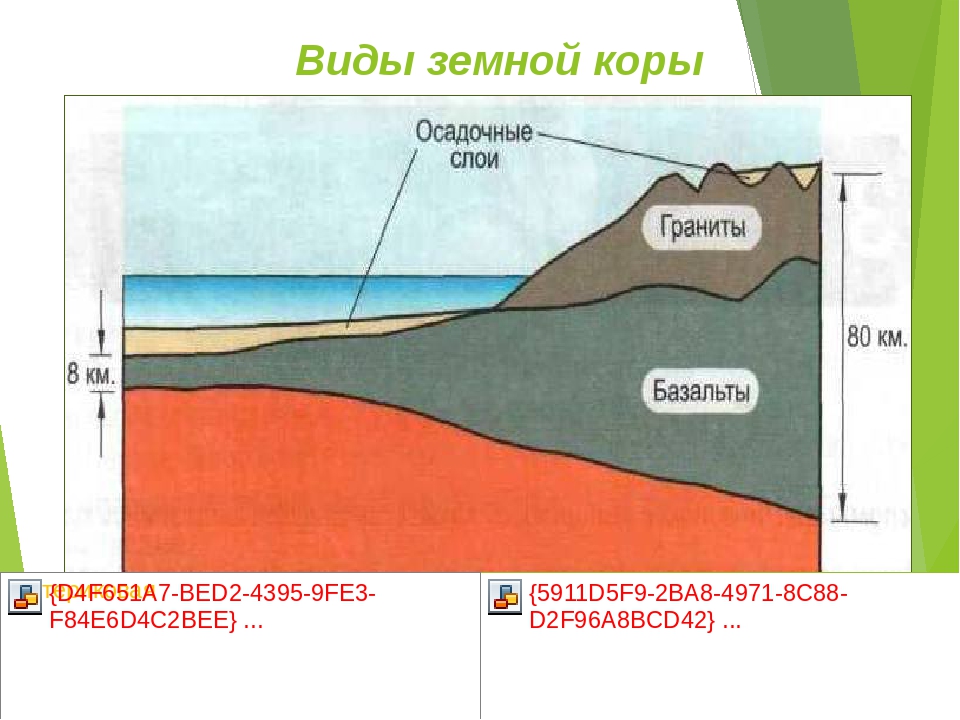

1. Океаническая земная кора тоньше и состоит из двух слоёв (осадочного, базальтового) (от 5 до 15 км)

2. Континентальная земная кора толще и состоит из трёх слоёв (осадочного, гранитного, базальтового) ( от 30 до 75 км )

Почему слои имеют такое название? (вопрос классу: Слои имеют своё название по преобладающему типу горных пород, из которых они сложены)

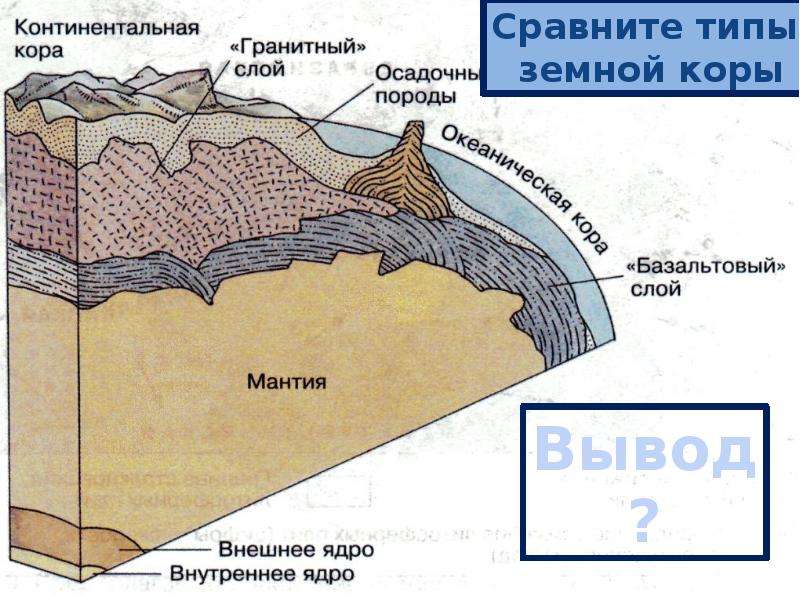

Сделать вывод (1 ученик – сходства; 2- ученик – различия)

Различия:

1. По количеству слоев

По количеству слоев

2. По мощности

3. По вещественному составу

4. По подвижности (выставить оценку 2 ученикам)

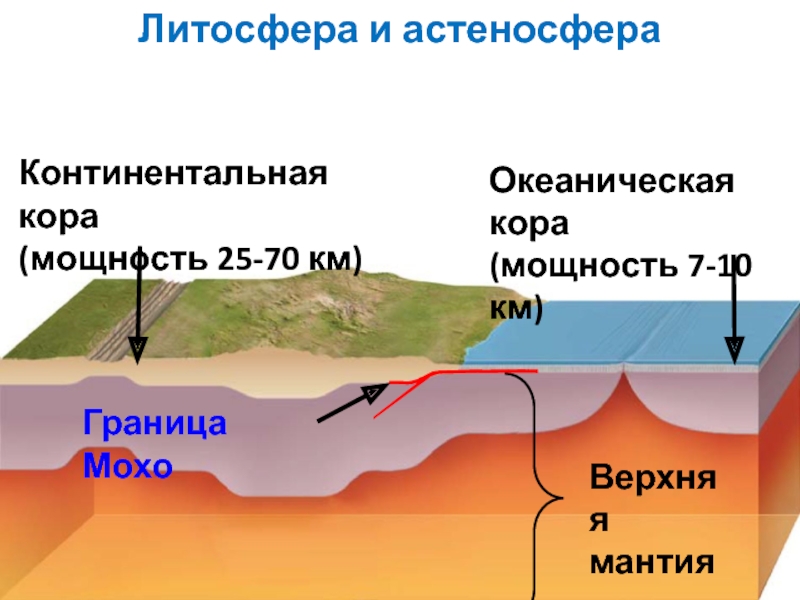

Задание: По рисунку 4.4 с.68 установите, как называется то место, где земная кора отделяется от мантии?

Граница Мохоровичича – это граница, отделяющая земную кору от мантии (доказал (Портрет) Мохоровичич Андрей – геофизик и сейсмолог во время изучения сильного землетрясения в Хорватии на глубине 30 км заметил изменения в скорости сейсмических волн. Установил, что здесь начинается новое вещество, отличающееся от земной коры)

Проблемный вопрос.

Ребята, как вы думаете, какой тип земной коры появился первоначально?

Большинство

ученых считают, что сначала на Земле образовалась океаническая земная кора.

Затем под влиянием внутренних процессов она сминалась в складки, появлялись

горы, усложнялась толщина коры и появились выступы материков.

Вспомните, каково строение земной коры?

Каково строение мантии? (3 слоя: верхний, пластичный, нижний)

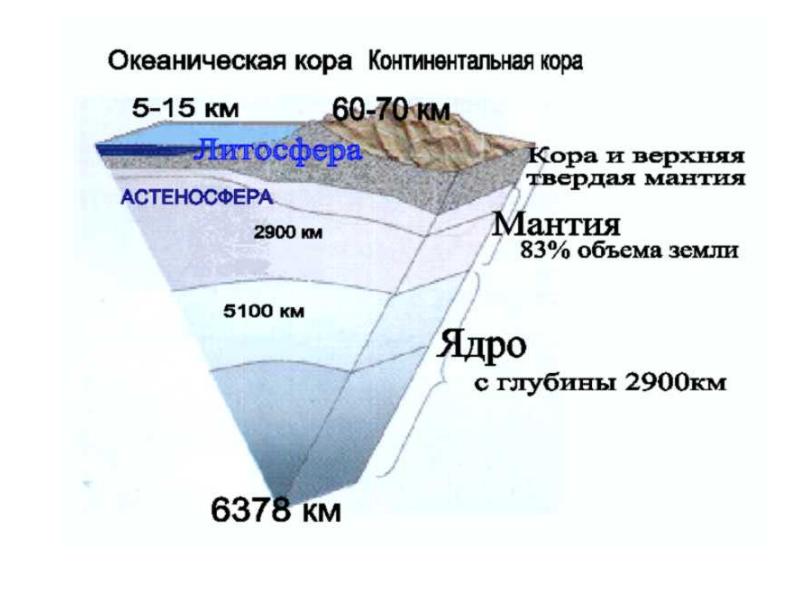

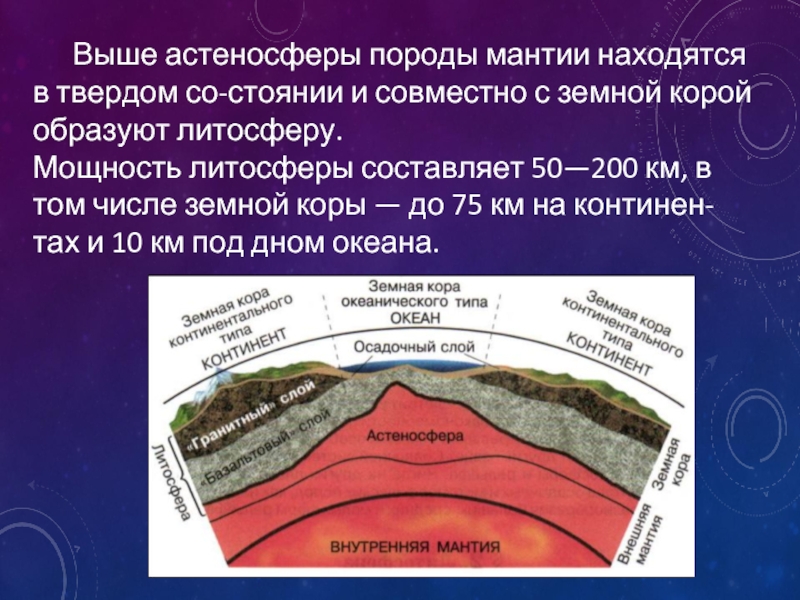

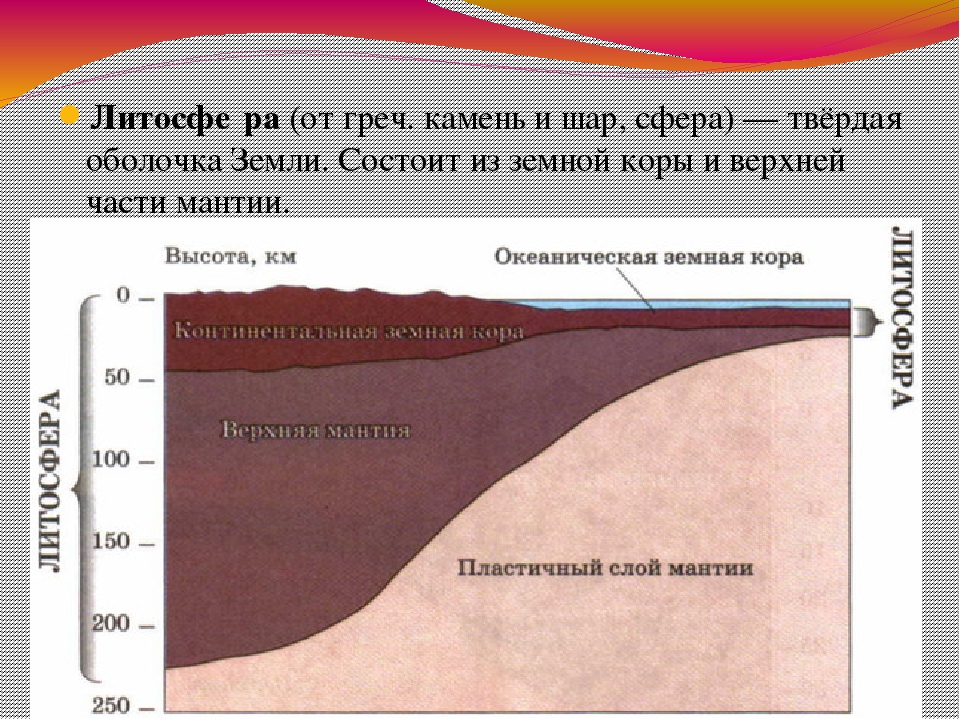

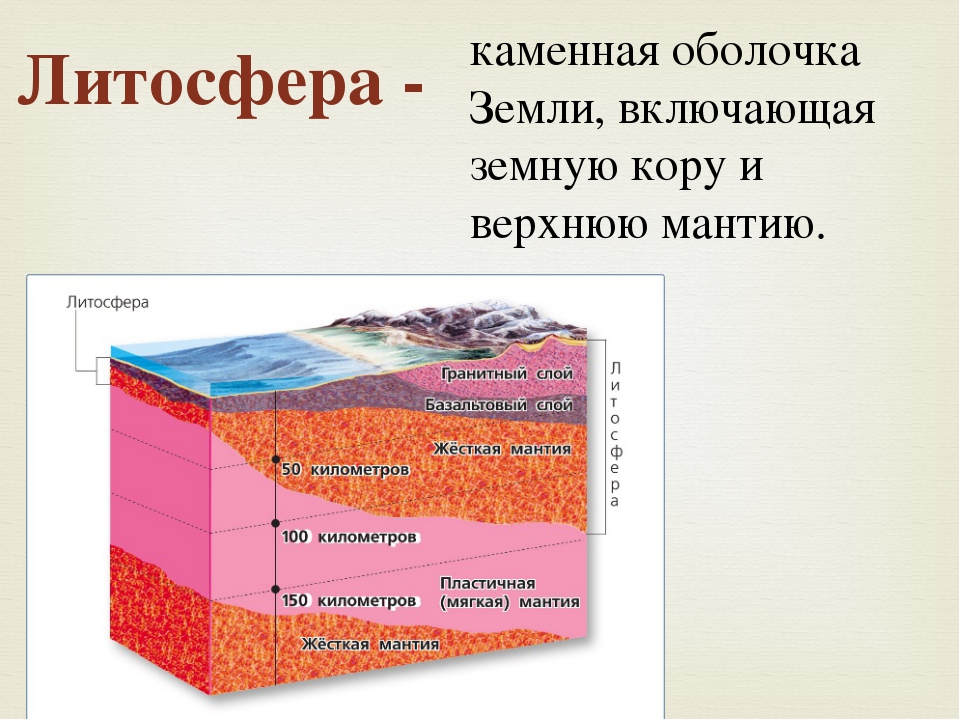

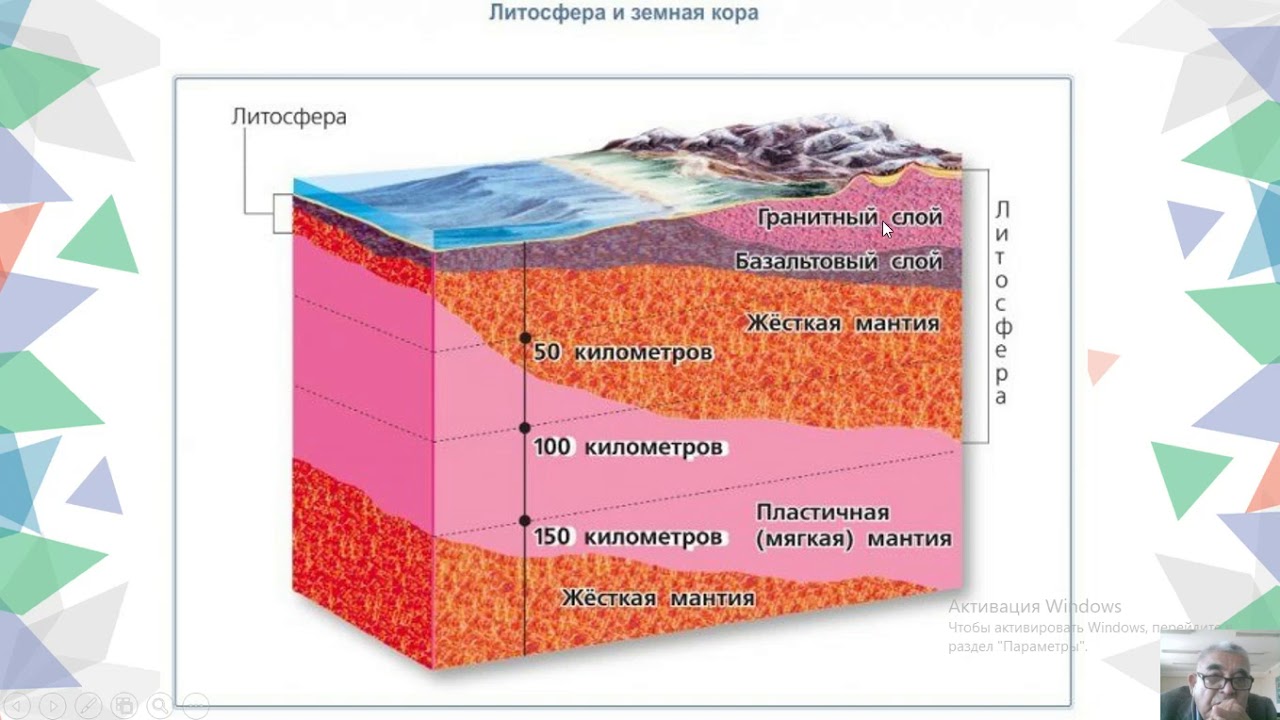

Что такое литосфера? (Каменная оболочка, включающая земную кору и верхнюю часть мантии) (э/п «Это интересно – «Литосфера» №1)

Литосфера = земная кора + верхний слой мантии

Определите мощность литосферы (с.20 атлас) (Мощность литосферы от 50 до 300 км)

Вы уже встречали слово астеносфера, открыть в ЭП – «Это интересно – «Литосфера»), рис. в учебнике с.

– Что такое астеносфера? (- это пластичная (магкая) мантия, состоит из пород разогретых до высоких температур.)

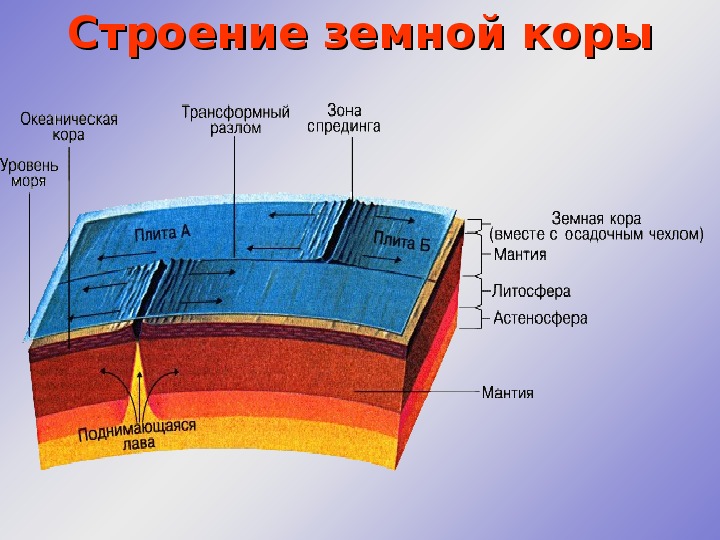

Ученые установили, что литосфера не монолитна, она состоит из отдельных блоков – литосферных плит (сравнение с пазлами), разделенных глубинными разломами.( э/п «Это интересно – «Литосфера» №2 «Литосферные плиты)

— Что такое Литосферные плиты?

Задание классу: рассмотреть карту «Литосферные плиты» в атласе с. 21,

атлас 7 класс с. _ физическая карта полушарий с.6-7

21,

атлас 7 класс с. _ физическая карта полушарий с.6-7

Карта «Строение земной

коры» (на доске) — это особая тематическая карта, на которой показаны плиты

литосферы.

А) Найдите самые большие литосферные плиты в атласе с.21

Б) Определи по физической карте полушарий с.6-7, какой материк расположен на каждой плите

В) Учащиеся называют плиты, а учитель показывает на карте (включают материк и часть ближайших океанов)

№ | Название плиты | Географический объект |

1 | Тихоокеанская | Тихий океан |

2 | Индо-Австралийская | Австралия |

3 | Африканская | Африка |

4 | Евразиатская | Евразия |

5 | Северо-Американская | Северная Америка |

6 | Южно-Американская | Южная Америка |

7 | Антарктическая | Антарктида |

Вывод: Выделяют

7 очень крупных плит и несколько мелких. Каждая плита состоит из 2-х типов

земной коры: континентальной и океанической, кроме Тихоокеанской

Каждая плита состоит из 2-х типов

земной коры: континентальной и океанической, кроме Тихоокеанской

Как различаются между собой литосферные плиты? (запись на доске)

Различие литосферных плит

мощность подвижность возраст

от 50 до 300 км Скорость ср. движения плит от 1-6 см в год.

стрелки и цифры подписаны на карте

Задание: Установите с помощью легенды, какие плиты сходятся, а какие расходятся ( ученики отмечают стрелками на карте у доски)

Сходятся: Африканская с Евразиатской. Индо-Австралийская с Тихоокеанская. Северо-Американская с Тихоокеанская. Индо-Австралийская с Евразиатской

Расходятся: Северо-Американская с Евразиатской и Африканскаой.

Южно-Американская с Африканская. Индо-Австралийская и Африканская.

Антарктическая с Африканской, Индо – Австралийской и Тихоокеанской (в т/т с.47 (5) Ответы: 1АВГ 2Б (оценка отвечающему)

Индо-Австралийская и Африканская.

Антарктическая с Африканской, Индо – Австралийской и Тихоокеанской (в т/т с.47 (5) Ответы: 1АВГ 2Б (оценка отвечающему)

Как вы считаете, в каком направлении – горизонтальном или вертикальном происходит движение литосферных плит? (горизонтальном)

Задание классу: ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КОНТУРНЫХ КАРТАХ с. 10-11: ( видео движение литосферных плит отображается на экране)

Задание: 1.Обозначить границы литосферных плит ( черным цветом)

Задание 2.Подписать названия плит (синей ручкой, печатными буквами)

Именно здесь на окраинах (границах) плит происходят и самые сильные и разрушительные землетрясения. Они называются — Сейсмические пояса (Тихоокеанское огненное кольцо, Альпийско-Гималайский пояс, дно Атлантического и Индийского океанов.

Формирование облика Земли

| Мы

можем с большой уверенностью сказать, что уже, по крайней мере, миллиард

лет Земля покрыта твердой оболочкой, в которой выделяются континентальные

выступы и впадины океанов. Проблемный вопрос: Как же выглядела Земля миллионы лет назад? (сообщение ученицы) Автор теории дрейфа материков А. Вегенер, (ЭП фотография) (э/п анимация «История образования материков и оеканов») Запомни: А.Вегенер – немецкий ученый, впервые высказавший идею движения материков в 1912 году. |

– Площадь суперконтинента

Пангея (в переводе с греческого – «вся земля») составляла приблизительно

столько же, сколько нынешняя суша. Суперконтинент и омывался лишь одним

супер-океаном Панталассой.

– Но Пангея оказалась довольно непрочной и недолговечной. Приблизительно 200

млн лет назад на Земле существовало уже 2 материка: Лавразия и Гондвана, а

между ними плескалось море Тэтис. На современной карте его уже нет.

– Но распад материков продолжался до тех пор, пока материки не заняли

современное расположение на карте.

В доказательство своей теории Вегенер привел следующие аргументы:

а) в Африке и в Южной Америке были обнаружены одинаковые слои горных пород;

б) в Африке и в Южной Америке были обнаружены одинаковые окаменелые остатки животных.

– Но КАК материки двигаются, Вегенер объяснить не смог.

– Лишь когда появились новые приборы, в конце 40-х годов, ученые смогли это сделать. Новая теория получила название «Теория движения литосферных плит».

Проблемный вопрос?

— Как вы думаете, каковы основные причины движения материков и литосферных плит?

Демонстрация опыта по формированию восходяще-нисходящих потоков в мантии и внешнем ядре и их влиянии на движение литосферных плит ( опыт представляет собой модель процессов, происходящих в мантии и земной коре)

Мы выяснили с вами на

предыдущих уроках, что с глубиной увеличивается давление и температура,

которые достигают самого большого значения в ядре.

- Можем ли мы провести такой опыт, который бы наглядно показал влияние раскалённого ядра на процессы в мантии и земной коре?

- Подумайте, что нам в опыте может заменить земное ядро? Мантию? Земную кору? Какое вещество можно взять, чтобы можно было посмотреть движение вещества в результате нагревания?

- Что нам может заменить горячее ядро Земли?

(Ответы дополняются и совместными усилиями планируется эксперимент)

Демонстрация опыта.

Огнеупорную колбу наполовину заполняем водой, на дно кладём немного зёрен риса и сверху наливаем тонкий слой растительного масла.

Вода будет заменять нам в опыте мантию, масло – земную кору, а рис мы положим для того, чтобы можно было наблюдать все процессы.

Поставим колбу на огонь спиртовки и начнём наблюдать за тем, что будет происходить.

В результате нагревания вода станет легче и начнёт подниматься к поверхности. Это будет хорошо

заметно по движению рисинок. По мере нагревания вода будет двигаться быстрее,

разрывая слой растительного масла на поверхности.

Это будет хорошо

заметно по движению рисинок. По мере нагревания вода будет двигаться быстрее,

разрывая слой растительного масла на поверхности.

Описание опыта:

(Вода, на

поверхности которой находится тонкий слой масла, нагревается быстрее,

потому что молекулы воды, увеличивающие свою скорость при

повышении температуры, не могут улететь с поверхности воды из-за

препятствующего тому слоя масла. Масло испаряется медленно, потому при

нагревании воды пузырьки масла просто начинают двигаться на

поверхности по кругу, (что свидетельствует о конвекции — неравномерном нагревании. При такой конвекции нижние слои вещества

нагреваются, становятся легче

и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и

опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова.), вода под

маслом продолжает быстрее нагреваться, так как концентрация молекул не

меняется, (молекулы не улетают наружу), давление растет. После

непродолжительного нагревания видно, что пузырьки образуются под самой

пленкой и вода вот-вот закипит. Тем не менее, масло продолжает мешать вылету

молекул и требуется дополнительное время, чтобы испарить его полностью с

поверхности)

После

непродолжительного нагревания видно, что пузырьки образуются под самой

пленкой и вода вот-вот закипит. Тем не менее, масло продолжает мешать вылету

молекул и требуется дополнительное время, чтобы испарить его полностью с

поверхности)

Точно также мантийное вещество, нагреваясь от ядра, поднимается вверх и разрывает слои земной коры.

По окончанию опыта предлагается ответить на вопросы:

- Что происходит с веществом мантии при его нагревании?

- Что происходит с земной корой в том месте, в котором вещество мантии достигает поверхности земли?

- Что происходит с веществом мантии, когда она достигает поверхности Земли?

Делается вывод о происходящей в глубине Земли конвекции мантийного вещества.

Хочу обратить ваше внимание на то, что существует причинно-следственная связь, в результате которой происходит движение земной коры.

Причины движения литосферных плит:

1. Движение мантийного вещества (конвекционные токи)

Движение мантийного вещества (конвекционные токи)

2. Относительная «лёгкость» литосферных плит

3. «Жидкая мантийная подошва», с помощью которой плиты скользят по поверхности мантии.

Проблемный вопрос:

«Как взаимодействуют литосферные плиты?» Что происходит на границах литосферных плит? (работа в группах: каждый ряд-группа)

Задание: Смоделировать процессы в зоне контактов литосферных плит. После проведения опытов, результаты обсуждаются в группе, схема движения литосферных плит зарисовывается и группа презентует своё выступление.

1 группа – Столкновение двух океанических плит

2 группа — Расхождение двух океанических плит

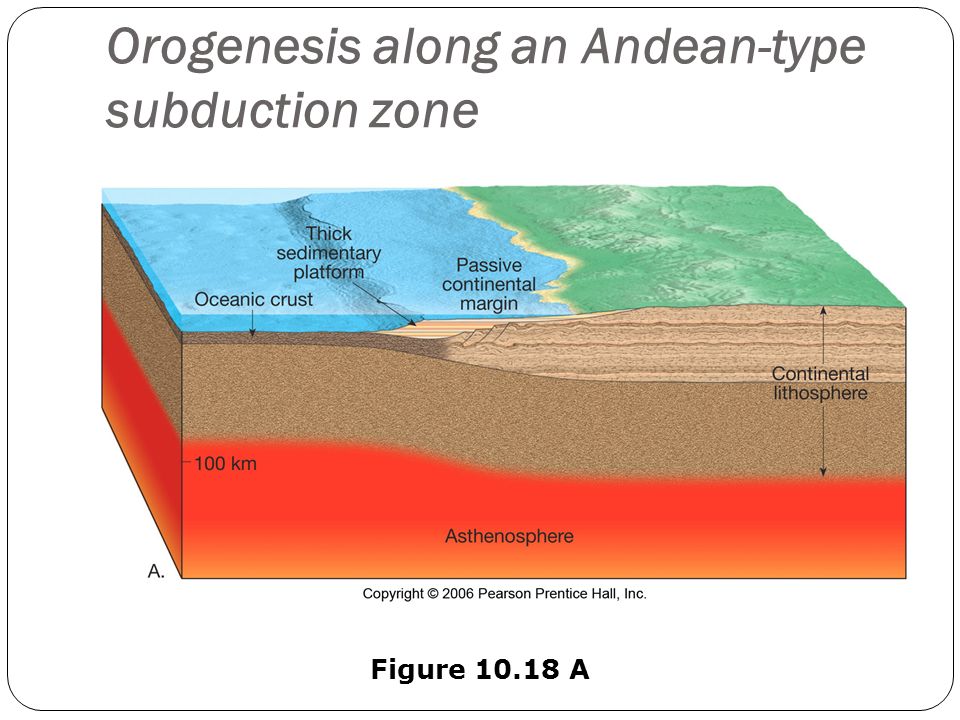

3 группа – Взаимодействие континентальной и океанической плиты

4 группа – Столкновение двух континентальных плит

Карточка №1 (1 группе)

Моделирование схождения двух океанических литосферных плит

Часто

океаническую земную кору сравнивают с тонким листком бумаги. Считается, что

океаническая кора – самая молодая на нашей планете.

Считается, что

океаническая кора – самая молодая на нашей планете.

1. Возьмите листок бумаги за края двумя руками и начните медленно сгибать его. Представьте, что это молодая океаническая кора. Посмотрите, какая она пластичная и легко подвергается деформации.

2. Посмотрите, что происходит с ним. Как вы думаете, какие формы рельефа образуются при столкновении двух океанических плит? (смотри 4 колонку таблицы)

3. Зарисовать схему столкновения двух океанических литосферных плит в таблицу (3 колонка таблицы)

4. Рассказать о своём опыте и показать на карте пример образовавшихся форм рельефа (5 колонка таблицы)

Групп | Тип движения литосферных плит | Схема движения (с.20 атлас, нижний рисунок) | Процессы, происходящие в результате движения плит (явления на границах плит) | Примеры (показ на карте, фото) |

1 | Столкновение двух океанических плит |

| Вулканические острова, океанические желоба | Курильские острова, |

Карточка №2 (2 группе)

Моделирование расхождения двух океанических литосферных плит

Часто

океаническую земную кору сравнивают с тонким листком бумаги. Считается, что

океаническая кора – самая молодая на нашей планете.

Считается, что

океаническая кора – самая молодая на нашей планете.

1. Возьмите листок бумаги за края двумя руками.

2. Что произойдёт, если листок потянуть руками в разные стороны?

Обсудите полученные результаты в группе.

3. Как вы думаете, какие формы рельефа образуются при расхождении двух океанических плит? (смотри 4 колонку таблицы)

4. Зарисовать схему расхождения двух океанических литосферных плит в таблицу (3 колонка таблицы)

5. Рассказать о своём опыте и показать на карте пример образовавшихся форм рельефа (5 колонка таблицы)

Групп | Тип движения литосферных плит | Схема движения (с.20 атлас, нижний рисунок) | Процессы, происходящие в результате движения плит (явления на границах плит) | Примеры (показ на карте, фото) |

2 | Океанические плиты расходятся в противоположные стороны |

| Образуются разломы (рифты -это трещины в океанической земной коре, по которым изливается

мантия),океанические хребты. | Красное море, Байкал, Мёртвое море, Срединно-Атлантический хребет |

Карточка №3 (3 группе)

Моделирование движения океанической и материковой литосферной плиты

Представьте, что тонкий листок бумаги – это океаническая земная кора, а толстая книга — материковая.

1. Представьте, что они двигаются навстречу друг другу.

2. Что происходит при столкновении материковой и океанической земной коры? Обсудите результаты эксперимента в группе.

3. Как вы думаете, какие формы рельефа образуются при взаимодействии океанической и материковой литосферной плиты? (смотри 4 колонку таблицы)

4. Зарисуйте схему процесса столкновения океанической и материковой литосферной плиты (3 колонка таблицы)

5. Рассказать о своём опыте и показать на карте пример образовавшихся форм рельефа (5 колонка таблицы)

Групп | Тип движения литосферных плит | Схема движения (с. | Процессы, происходящие в результате движения плит (явления на границах плит) | Примеры (показ на карте, фото) |

3 | Столкновение океанической и материковой литосферных плит |

| Океанические желоба, островные вулканические дуги, складчатые горы. Сопровождается вулканизмом, землетрясениями. | Тихоокеанское побережье Южной Америки и Евразии. |

Карточка №3 (4 группе)

Моделирование движения двух континентальных плит

Представьте, что книги, которые лежат на вашем столе – это две материковые литосферные плиты, а листочки книг — горизонтальные пласты горных пород.

1.

Возьмите книги в руки и начните

движение так, чтобы листочки одной книги коснулись листочков другой книги.

2. Что произошло с листочками? Попробуйте объяснить, что приходит в местах столкновения материковых плит?

3. Как вы думаете, какие формы рельефа образуются при взаимодействии двух континентальных плит (смотри 4 колонку таблицы)

4. Зарисуйте схему процесса столкновения двух континентальных плит (3 колонка таблицы)

5. Рассказать о своём опыте и показать на карте пример образовавшихся форм рельефа (5 колонка таблицы)

Групп | Тип движения литосферных плит | Схема движения (с.20 атлас, нижний рисунок) | Процессы, происходящие в результате движения плит (явления на границах плит) | Примеры (показ на карте, фото) |

4 | Столкновение двух материковых плит |

| Образование складчатых гор | Гималаи, Альпы |

Закрепление

Как вы думаете, что являтся причиной постоянно меняющегося лика нашей планеты?

1. Вывод: причиной постоянно меняющегося лика нашей планеты

является раскалённое ядро, которое заставляет мантию подниматься к

поверхности земли и «тащить» на себе литосферные плиты, вызывая различные изменения

как на поверхности земли, так и на дне океанов.

Вывод: причиной постоянно меняющегося лика нашей планеты

является раскалённое ядро, которое заставляет мантию подниматься к

поверхности земли и «тащить» на себе литосферные плиты, вызывая различные изменения

как на поверхности земли, так и на дне океанов.

2. Самоконтроль. Определение уровня полученных знаний

Ключ » к тесту-матрице в задании

А. Плиты литосферы – 5,6,7,10

Б. Континентальная (материковая) земная кора – 4

В. Океаническая земная кора – 2

Г. Сейсмические зоны – 3,8,9

Д. Вегенер Альфред – 1.

3. просмотр фильма «Тектоника плит»

4. Отметить учеников, которые хорошо отвечали на вопросы, делали выводы

5. Собрать к/к и лист-рефлексию

Домашнее задание: п.26 к/к, т/т с.47 (5) с.48 (10) с.58 (1)

с. 62 (2)

62 (2)

Виды земной коры — География — справочник

ВИДЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Оболочка Земли включает земную кору и верхнюю часть мантии. Поверхность земной коры имеет большие неровности, главные из которых — выступы материков и их понижения — огромные океанические впадины. Существование и взаимное расположение материков и океанических впадин связано с различиями в строении земной коры.

Материковая земная кора. Она состоит из нескольких слоев. Верхний — слой осадочных горных пород. Мощность этого слоя до 10-15 км. Под ним залегает гранитный слой. Горные породы, которые его слагают, по своим физическим свойствам сходны с гранитом. Толщина этого слоя от 5 до 15 км. Под гранитным слоем располагается базальтовый слой, состоящий из базальта и горных пород, физические свойства которых напоминают базальт. Толщина этого слоя от 10 км до 35 км. Таким образом, общая толщина материковой земной коры достигает 30-70 км.

Океаническая земная кора. Она отличается от материковой коры тем, что не имеет гранитного слоя или он очень тонок, поэтому толщина океанической земной коры всего лишь 6-15 км.

Для определения химического состава земной коры доступны только ее верхние части — до глубины не более 15-20 км. 97,2% от всего состава земной коры приходится на: кислород — 49,13%, алюминий — 7,45%, кальций — 3,25%, кремний — 26%, железо — 4,2%, калий — 2,35%, магний — 2,35%, натрий — 2,24%.

Строение материковой и океанической земной коры.

На другие элементы таблицы Менделеева приходится от десятых до сотых долей процента.

Большинство ученых полагают, что сначала на нашей планете появилась кора океанического типа. Под влиянием процессов, происходивших внутри Земли, в земной коре образовались складки, то есть горные участки. Толщина коры увеличивалась. Так образовались выступы материков, то есть начала формироваться материковая земная кора.

В последние годы в связи с исследованиями земной коры океанического и материкового типа создана теория строения земной коры, которая основана на представлении о литосферных плитах. Теория в своем развитии опиралась на гипотезу дрейфа материков, созданную в начале XX века немецким ученым А. Вегенером.

GISMETEO: Какова температура земной коры? — События

Земля расположена достаточно близко к Солнцу, чтобы получаемой энергии хватало на поддержание тепла и существования воды в жидком виде. В основном благодаря этому наша планета пригодна для жизни.

Как мы помним из уроков географии, Земля состоит из различных слоев. Чем дальше к центру планеты, тем обстановка все больше накаляется. К счастью для нас, на коре, самом верхнем геологическом слое, температура относительно стабильная и комфортная. Однако ее значения могут сильно меняться в зависимости от места и времени.

© Johan Swanepoel | shutterstock.com

Структура Земли

Как и другие планеты земной группы, наша планета состоит из силикатных пород и металлов, которые дифференцируются между твердым металлическим ядром, расплавленным внешним ядром, силикатной мантией и корой. Внутреннее ядро имеет примерный радиус 1220 км, а внешнее около 3400 км.

Внутреннее ядро имеет примерный радиус 1220 км, а внешнее около 3400 км.

Затем следуют мантия и земная кора. Толщина мантии составляет 2890 км. Это самый толстый слой Земли. Она состоит из силикатных пород, богатых железом и магнием. Высокие температуры внутри мантии делают твердый силикатный материал достаточно пластичным.

Верхний слой мантии разделен на литосферу и астеносферу. Первая состоит из коры и холодной жесткой верхней части мантии, в то время как астеносфера обладает некоторой пластичностью, из-за чего покрывающая ее литосфера неустойчива и подвижна.

Земная кора

Кора является внешней оболочкой Земли и составляет лишь 1 % от ее общей массы. Толщина коры меняется в зависимости от места. На континентах она может достигать 30 км, а под океанами всего 5 км.

Оболочка состоит из множества магматических, метаморфических и осадочных пород и представлена системой тектонических плит. Эти плиты плавают над мантией Земли, и, предположительно, конвекция в мантии приводит к тому, что они находятся в постоянном движении.

Иногда тектонические плиты сталкиваются, расходятся или скользят друг о друга. Все три типа тектонической активности лежат в основе формирования земной коры и приводят к периодическому обновлению ее поверхности в течение миллионов лет.

Диапазон температуры

На внешнем слое коры, где она соприкасается с атмосферой, ее температура совпадает с температурой воздуха. Таким образом, она может нагреваться до 35 °C в пустыне и быть ниже нуля в Антарктиде. В среднем температура поверхности коры составляет около 14 °C.

Как видно, диапазон значений довольно широк. Но стоит учесть тот факт, что большая часть земной коры лежит под океанами. Вдали от солнца, где она встречается с водой, температура может составлять лишь 0…+3 °C.

Если же начать копать яму в континентальной коре, то температура будет заметно возрастать. Например, внизу самой глубокой в мире шахты «Тау-Тона» (3,9 км) в Южной Африке она достигает 55 °C. Шахтерам, работающим там весь день, не обойтись без кондиционера.

Таким образом, средняя температура поверхности может варьироваться от изнуряющей знойной до люто морозной в зависимости от местоположения (на суше или под водой), времен года и времени суток.

И все же земная кора остается единственным местом в Солнечной системе, где температура достаточно стабильна, чтобы жизнь на ней продолжала процветать. Добавьте к этому нашу жизнеспособную атмосферу и защитную магнитосферу, и вы поймете, что нам действительно крупно повезло!

Исследование опубликовано в издании Universe Today.

Карта номер один строение земной коры. Строение земной коры

Каменная оболочка Земли — земная кора — прочно скреплена с верхней мантией и образует с ней единое целое — . Изучение земной коры и литосферы позволяет учёным объяснять процессы, происходящие на поверхности Земли, и предвидеть изменения облика нашей планеты в будущем.

Строение земной коры

Земная кора, состоящая из магматических, метаморфических и осадочных горных пород, на материках и под океанами имеет разную толщину и строение.

В континентальной земной коре принято выделять три слоя. Верхний — осадочный, в котором преобладают осадочные породы. Два нижних слоя условно называют гранитным и базальтовым. Гранитный слой состоит преимущественно из гранита и метаморфических горных пород. Базальтовый слой — из более плотных пород, сравнимых по плотности с базальтами. Океаническая кора двухслойная. В ней верхний слой — осадочный — имеет небольшую мощность, нижний слой — базальтовый — состоит из горных пород базальтов, а гранитный слой отсутствует.

Мощность континентальной коры под равнинами составляет 30 50 километров, под горами — до 75 километров. Океаническая кора намного тоньше, её мощность от 5 до 10 километров.

Кора есть на других планетах земной группы, на Луне и на многих спутниках планет-гигантов . Но только Земля обладает корой двух типов: континентальной и океанической. На других планетах в большинстве случаев она состоит из базальтов.

Литосфера

Каменная оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю часть мантии, называется литосферой. Под ней находится разогретый пластичный слой мантии. Литосфера как бы плавает по этому слою. Мощность литосферы в разных областях Земли изменяется от 20 до 200 километров и более. В целом под континентами она толще, чем под океанами.

Под ней находится разогретый пластичный слой мантии. Литосфера как бы плавает по этому слою. Мощность литосферы в разных областях Земли изменяется от 20 до 200 километров и более. В целом под континентами она толще, чем под океанами.

Учёные установили, что литосфера не монолитна, а состоит из . Они отделены друг от друга глубокими разломами. Выделяют семь очень крупных и несколько более мелких литосферных плит, которые постоянно, но медленно перемещаются по пластичному слою мантии. Средняя скорость их движения около 5 сантиметров в год. Некоторые плиты полностью океанические, но большинство имеют разные типы земной коры.

Литосферные плиты движутся относительно друг друга в разных направлениях: или отодвигаются, или, наоборот, сближаются и сталкиваются. В составе литосферных плит перемещается и их верхний «этаж» — земная кора. Благодаря движению литосферных плит меняется расположение на поверхности Земли материков и океанов. Материки то сталкиваются между собой, то отодвигаются друг от друга на тысячи километров.

Цель и задачи:

- Сформировать знания о внутреннем строении Земли, о методе её изучения.

- Показать отличия материковой коры от океанской коры.

- Показать крупные литосферные плиты, складчатые области; объяснить существенные признаки понятия “плита”, прогнозировать изменение очертаний суши в результате движения литосферных плит.

Оборудование:

Ход урока

I. Человечеству давно хотелось узнать, что находиться в глубине Земли. Но выяснить это не так-то легко. Пока что людям удалось пробурить скважину глубиной всего 15 км. Поэтому учёным приходится исследовать глубины Земли с помощью различных приборов.

На сегодня удалось установить, что земной шар состоит из трёх частей:

Ядра в середине;

Мантии, занимающей 5/6 всего объема Земли;

Тонкой наружной земной коры.

1. Что находиться внутри Земли?

II. Верхняя твердая оболочка Земли называется

литосферой (от греческого “литос” — камень,

“сфера” — шар, оболочка), которая включает в себя

земную кору и пластичную вязкую верхнюю часть

мантии.

2. Что такое литосфера?

III. Верхняя твердая оболочка Земли называется литосферой, а самая верхняя часть литосферы – это земная кора.

3. Какое строение имеет земная кора?

4. Что такое литосферные плиты?

IV. Вся земная кора состоит из литосферных плит – отдельных каменных блоков, плотно прилегающих друг к другу. Они постоянно раскалывались и соединялись, как части огромной мозаики. Поэтому очертания материков и океанов менялись всегда и продолжают меняться сегодня.

Потоки расплавленного вещества мантии двигают литосферные плиты,

которые перемещаются со скоростью около 5 см в

год. В местах подъема майтийного вещества плиты

расходятся, а поднимающаяся магма застывает и

заполняет пространство между ними. В местах

опускания майтийного вещества края плит

сминаются в складки, наползают и скользят

относительно друг друга, засасываются в мантию и

переплавляются. Это сопровождается

землетрясениями и извержениями вулканов.

V. Различие в строении литосферы объясняют происхождением нашей планеты.

По некоторым представлениям, планета образовалась из единого газо-пылевого облака или туманности около 4,6 млрд. лет назад.

По другим представлением, Земля образовалась из рассеянного в околосолнечном пространстве газо-пылевого вещества, которое содержало все известные в природе химические элементы.

Большинство ученых объясняют различия в строении земной коры тем, что сначала на Земле образовалась кора океанического типа. Под влиянием процессов, происходящих внутри планеты, на её поверхности появились складки, т.е. горные участки, толщина коры увеличилась, образовались высоты материков.

К концу XX века наука обогатилась новыми данными о процессах происходящих в недрах планет; была создана теория литосферных плит.

Гипотеза происхождения литосферных плит.

Земная кора состоит из больших блоков-плит

толщиной от 60 до 100 км. Границы между литосферными

плитами проходят по срединно-океаническим

хребтам или по глубоководным желобам. В

литосфере ученые выделяют 7-9 громадных плит,

которые перемещаются со скоростью от 1 до 6 см в

год.

В

литосфере ученые выделяют 7-9 громадных плит,

которые перемещаются со скоростью от 1 до 6 см в

год.

IV. Литосфера состоит из горных пород и минералов. Минералы – однородные по своим свойствам вещества, которые обычно образуют кристаллы строго определенной геометрической формы. Горная порода – это комплекс различных природных минералов. Горные породы по происхождению делят на магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические породы образуются при охлаждении огненно-жидкой магмы. Среди них преобладают медленно застывшие на разной глубине расплавы и растворы магматического вещества.

Осадочные породы образуются при разрушении ранее образовавшихся горных пород на поверхности Земли под действием Солнца, ветра, воды, живых организмов и накоплении (оседании) их.

Метаморфические породы образуются в толще

земной коры в результате изменения

первоначальных условий их залегания. Причинами

их преобразований могут быть изменения давления,

температуры в недрах Земли.

6. Породы, слагающие земную кору.

VII. Земная кора находится в непрерывном движении, которое по-разному проявляется в разных её участках. Движение земной коры – это природное явление, происходящее в твердой оболочке Земли.

Горные районы испытывают поднятия, скорость которых больше скорости поднятия равнин.

7. Какие различают виды движений?

Осадочные горные породы, образующиеся к океанах, морях, озёрах залегают горизонтальными слоями: сверху находятся более молодые горные породы, снизу – более древние. Однако в результате движения земной коры такая закономерность очень часто нарушается. Мягкие осадочные горные породы сминаются в складки, твердые трескаются с образованием разломов. По линиям разломов одни участки земной коры поднимаются, образуя выступы – горсты , другие опускаются, в результате чего возникают впадины – грабены .

8. Что такое горные грабены?

VIII. Все процессы и явления связанные с

движением магмы в земной коре и на её поверхности

называются вулканизмом . Явления вулканизма

распространены в районах взаимодействия

литосферных плит – на их стыках.

Явления вулканизма

распространены в районах взаимодействия

литосферных плит – на их стыках.

В областях распространения действующих и потухших вулканов подземные воды нагреваются магмой и могут выходить на поверхность в виде горячих источников. Такие периодически фонтанирующие источники называются гейзерами .

Земля под ногами всегда была для человека символом твердости, незыблемости. Но иногда даже земная кора приходит в движение: происходит землетрясение . Место, где происходит разрыв и смещение горных пород, называется очагом землетрясения . Участок земной поверхности под очагом землетрясения называется эпицентром землетрясении . Большинство землетрясений приурочено к определенным районам нашей планеты, которые называются сейсмическими поясами .

9. С чем связано образование вулканов, землетрясений?

IX. Поверхность материков и дна океанов имеет

множество неровностей. Они все различаются по

высоте, размерам, очертаниям, происхождению. Каждая неровность поверхности – есть форма

рельефа . На суше и под водой равнинный рельеф

преобладает над горным.

Каждая неровность поверхности – есть форма

рельефа . На суше и под водой равнинный рельеф

преобладает над горным.

Рельеф – это результат взаимодействия внутренних и внешних сил Земли.

10. Что такое рельеф?

X. К наиболее крупным формам рельефа материков относят обширные равнины и горные массивы.

Равнины – это часть земной поверхности с различием относительных высот не более 200 метров.

Рельеф равнины суши закономерно переходит в рельеф приобретенных морских равнин. Их поверхность рассечена трещинами, холмиста, разделена подводными хребтами, плато, возвышенностями, а также одиноко стоящими горами. К этой части приурочены самые протяженные и самые глубокие шрамы на лике литосферы – глубокие желоба . (Тихий океан).

Горы – это выпуклая форма поверхности с хорошо выраженной вершиной, подошвой, склонами.

Высокие части гор именуются – вершинами , а

остроконечные вершины – пиками .

Горный рельеф обычен и на дне океанов. Важнейшим открытием последних десятилетий являются срединно-океанические хребты .

11. Как делятся горы, равнины?

XI. Основная причина разнообразия рельефа — взаимодействие

Внутренние и внешние процессы действуют одновременно. Изменение рельефа происходит непрерывно и достаточно интенсивно.

Выступы материков соответствуют материковой земной коре, а в областях распространения океанической коры лежат впадины, заполненные водой океанов. Обширные равнины соответствуют древним участкам литосферных плит – платформам . Горные складчатые области , глубоководные желоба на дне океана расположены на границах плит литосферы.

12. Что такое платформы, складчатые области?

Заполнение таблицы

“Взаимосвязь внутренних и внешних процессов, формирующих земную кору”.

| Вид процесса | Проявление в рельефе | Сущность процесса |

I. Внутренние: Внутренние:1. Тектонические 2. Землетрясение 3. Вулканизм | Образование гор, равнин, желобов,

срединных хребтов. Образование трещин, сдвигов, оползней. Образование вулканов, лавовых покровов. | Сочетание вертикальных и

горизонтальных движений литосферы, появление

складок и разломов. Толчки и колебания на поверхности, вызванные разрывами и смещениями в литосфере. Излияние магмы на поверхность Земли. |

| II. Внешние: 1. Выветривание 2. Действие ветра 3. Действие воды | Образование осыпей “каменных рек”. Образование песчаных гряд, барханов, дюн. Образование оврагов, балок, дельт рек, морей, оползней. | Разрушение горных пород. Перенос ветром рыхлых отложений. Перенос ила, размыв пород водой. |

Закрепление.

В СО заполнить таблицу “Взаимосвязь

внутренних и внешних процессов”.

Домашнее задание.

7 класс: страница 41-52.

6 класс: параграф 16-22.

Земная кора, или геосфера является наружной твердой оболочкой Земли. Под корой расположена мантия, отличающаяся от нее по составу и физическим свойствам. Структура мантии более плотная, так как содержит, в основном, тугоплавкие компоненты. Разграничивает мантию с корой граница Мохоровичича, или Мохо, на которой скорость сейсмических волн резко повышается. Большая часть коры снаружи покрыта гидросферой, меньшая граничит с атмосферным воздухом. В соответствии с этим, различают земную кору океанического и материкового типов, имеющих разное строение. Общая масса земной коры, по оценкам ученых, составляет всего 0,5% от общей массы планеты.

Строение и состав

В составе океанической коры преобладает базальтовый слой. По теории тектоники плит, кора этого типа формируется постоянно в срединно-океанических хребтах, затем отходит от них и поглощается в мантию в областях субдукции. Поэтому океаническая кора считается относительно молодой. В разных географических зонах толщина океанической земной коры варьирует от 5 до 7 км. Она состоит из базальтового и осадочного слоев. Толщина ее практически не изменяется с течением времени потому, что зависит от количества расплава, выделившегося из мантии в областях срединно-океанических хребтов. Также частично толщина океанической земной коры определяется толщиной осадочного слоя на дне океанов и морей. Толщина земной коры увеличивается по мере удаления от участков срединно-океанических хребтов.Для материковой (континентальной) коры характерно трехслойное строение. Верхний слой представляет собой покров осадочных пород, местами прерывающийся. Этот покров хорошо развит, однако редко достигает большой мощности. Средний гранитный слой континентальной коры составляет большую часть всей коры. Он состоит из гнейсов и гранита, имеет низкую плотность и древнюю историю образования. Большая доля массы этих пород сформировалась около 3 млрд.

Поэтому океаническая кора считается относительно молодой. В разных географических зонах толщина океанической земной коры варьирует от 5 до 7 км. Она состоит из базальтового и осадочного слоев. Толщина ее практически не изменяется с течением времени потому, что зависит от количества расплава, выделившегося из мантии в областях срединно-океанических хребтов. Также частично толщина океанической земной коры определяется толщиной осадочного слоя на дне океанов и морей. Толщина земной коры увеличивается по мере удаления от участков срединно-океанических хребтов.Для материковой (континентальной) коры характерно трехслойное строение. Верхний слой представляет собой покров осадочных пород, местами прерывающийся. Этот покров хорошо развит, однако редко достигает большой мощности. Средний гранитный слой континентальной коры составляет большую часть всей коры. Он состоит из гнейсов и гранита, имеет низкую плотность и древнюю историю образования. Большая доля массы этих пород сформировалась около 3 млрд. лет назад. Нижний базальтовый слой состоит из метаморфических пород – гранулитов и похожих веществ. Средняя мощность континентальной коры составляет около 35 км, максимальная под горными хребтами – 70-75 км. В состав коры данного вида входит множество химических элементов и их соединений. Примерно половина массы приходится на кислород, четверть – на кремний, остальная доля — на Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba.

лет назад. Нижний базальтовый слой состоит из метаморфических пород – гранулитов и похожих веществ. Средняя мощность континентальной коры составляет около 35 км, максимальная под горными хребтами – 70-75 км. В состав коры данного вида входит множество химических элементов и их соединений. Примерно половина массы приходится на кислород, четверть – на кремний, остальная доля — на Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba.

В переходной зоне от материков к океанам образовалась кора переходного (промежуточного) типа (субокеаническая или субконтинентальная). Переходная кора характеризуется сложным сочетанием признаков земной коры двух вышеописанных типов. Кора промежуточного типа соответствует таким областям, как шельф, островные дуги, океанические хребты.

В подавляющем большинстве областей земная кора находится в состоянии относительного изостатичекого равновесия. Нарушение изостатической компенсации наблюдается на вулканических островах, океанических впадинах, островных дугах. Здесь земная кора постоянно подвержена тектоническим движениям. Крупные разломы земной коры можно рассматривать как итог сдвига тектонических плит в областях их стыков. В строении коры различают сравнительно спокойные области (платформы) и подвижные (складчатые пояса).

Здесь земная кора постоянно подвержена тектоническим движениям. Крупные разломы земной коры можно рассматривать как итог сдвига тектонических плит в областях их стыков. В строении коры различают сравнительно спокойные области (платформы) и подвижные (складчатые пояса).

Похожие материалы:

Остров единения в океане есть: под Маскаренскими островами обнаружен континент

Грызть гранит науки о земле с помощью бура необязательно, да и в придачу к нему хорошо бы иметь что-то кроме глаз и датчиков температуры. И тут на помощь часто приходит физика. Один из таких физических методов изучения строения и далекого прошлого нашей планеты – изотопное датирование, за разработку современного способа которого в 1960 году Уилларду Либби дали Нобелевскую премию по химии.

Этот анализ основан на законе радиоактивного распада. Самая распространенный метод изотопного анализа (предназначенного для оценки возраста горных пород) – уран-свинцовый, основанный на использовании двух независимых цепочек распада: изотопа урана-238 на свинец-206 и урана-235 на свинец-207. Период полураспада (времени, за которое половина радиоактивных изотопов должна распасться на более устойчивые)этих элементов известен, а по их количеству можно понять, какая часть этого времени уже прошла. Минерал, образующийся при излиянии магмы, практически не поддается разрушению и называется цирконом. Он уже более 50 исправно дает геологам радиоизотопные «показания».

Период полураспада (времени, за которое половина радиоактивных изотопов должна распасться на более устойчивые)этих элементов известен, а по их количеству можно понять, какая часть этого времени уже прошла. Минерал, образующийся при излиянии магмы, практически не поддается разрушению и называется цирконом. Он уже более 50 исправно дает геологам радиоизотопные «показания».

Древние цирконы возрастом в сотни миллионов и даже миллиарды лет могут содержаться во многих породах в виде чужеродных включений (ксенокристаллов), родом из древней континентальной коры: в базальтах молодой океанической коры циркона гораздо меньше, да и концентрация циркония в таких породах ниже. Найденные в песках острова Маврикий нескольколет назад образцы циркона показали, что под современной океанической корой лежит толстый и более древний литосферный пласт, из которого древние цирконы могли попасть на поверхность – куда уж там мифической Атлантиде, которую покрывает всего лишь вода. Необычная толщина коры в этом месте была ранее предсказана по гравитационным аномалиям – отклонениям ускорения свободного падения от нормального значения (9,8 м/с).

13 цирконовых зернышек

В относительно молодых трахитах (еще одной породы вулканического происхождения) на Маврикии были получены тринадцать зерен циркона, описанных в новом исследовании, опубликованном уже в этом году в Nature Communications. Десять кристаллов оказались почти ровесниками трахитов (возраст которых – 5,7-9 миллионов лет, что соответствует миоценовой эпохе) и происходили из старейшей серии извержений, сформировавших самые древние из базальтов острова.

В трех кристаллах (образцы №3, 5 и 8) были обнаружены включения кварца и других минералов, однако оказались они родом из архея (2,5-3 миллиарда лет), и кристаллизовались, излившись на поверхность тогда, когда на Земле появлялись первые микроорганизмы. По мнению ученых, необычные уровни тория и урана в этих древних кристаллах говорят об их сложной судьбе и образовании из пород, подвергшихся перекристаллизации и прошедших цепь метаморфических событий. А в более молодые лавы, из которых образовались трахиты, они попали из этих древних слоев, пока эти лавы поднимались на поверхность. Миоценовые цирконы, напротив, выгладят как типичные цирконы магматического происхождения.

Миоценовые цирконы, напротив, выгладят как типичные цирконы магматического происхождения.

§ 4. Строение земной коры | Учебник «ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» для 7 класса

Геохронологическая таблица разработана в течение длительной работы ученых по определению геологического возраста горных пород и времени развития растительного и животного мира.

Литосфера и литосферные плиты. Земная кора- верхняя часть литосферы. Если сравнить ее с другими слоями нашей планеты, то она намного тоньше. В среднем толщина земной коры составляет всего 0,6% от земного радиуса. Внешний облик нашей планеты определяют выступы материков и впадины океанов. Чтобы определить причины образования выступов материков и впадин океанов необходимо знать различия в строении земной коры (рис. 11). Многие ученые придерживаются гипотезы о первичном образовании земной коры океанического типа.

Рнс. 11. Различия в строении земной коры.

А. Вегенер

Под влиянием процессов, происходящих внутри Земли, на ее поверхности образовались складки, т. е. горные участки. Толщина коры увеличилась, образовались выступы материков. В последние годы создана теория строения земной коры, основанная на представлении о литосферных плитах и на гипотезе дрейфа материков, созданной в начале XX в. немецким ученым А. Вегенером.

е. горные участки. Толщина коры увеличилась, образовались выступы материков. В последние годы создана теория строения земной коры, основанная на представлении о литосферных плитах и на гипотезе дрейфа материков, созданной в начале XX в. немецким ученым А. Вегенером.

Теория литосферных плит. Согласно данной теории, земная кора вместе с частью верхней мантии не является единой монолитной плитой планеты. Она разбита сложной сетью глубоких трещин, которые уходят на большую глубину, достигают мантии. Эти гигантские трещины делят литосферу на несколько очень больших блоков (плит). Выделяют 7 крупных плит и десятки плит поменьше (рис. 12). Большинство плит включает как материковую, так и океаническую кору. Плиты расположены на мягком, пластичном слое мантии, по которому и происходит их скольжение. Силы, вызывающие движение плит, возникают из-за перемещения вещества в верхней мантии. Мощные восходящие потоки этого вещества разрывают земную кору, образуя в ней глубинные разломы. Эти разломы есть на суше, но больше всего их в средин но-океанических хребтах на дне океанов, где земная кора тоньше. В этих местах расплавленное вещество поднимается из недр Земли и расталкивает плиты, увеличивая мощность земной коры.

Эти разломы есть на суше, но больше всего их в средин но-океанических хребтах на дне океанов, где земная кора тоньше. В этих местах расплавленное вещество поднимается из недр Земли и расталкивает плиты, увеличивая мощность земной коры.

Рис. 12. Литосферные плиты Земли.

Края разломов отодвигаются друг от друга. В результате сопоставления снимков, сделанных с искусственных спутников Земли было установлено, что плиты медленно перемещаются (от линии подводных хребтов к линиям желобов) со скоростью от 1 до б см в год. Соседние плиты сближаются, расходятся или скользят одна относительно другой. Если плиты, одна из которых имеет океаническую кору, а другая материковую, сближаются, то покрытая морем плита изгибается, уходя под континент. При этом возникают глубоководные желоба, островные дуги, горные хребты, например, Перуанский желоб, Японские острова, Анды. Если сближаются две плиты с материковой корой, то их края вместе со всеми накопленными на них осадочными породами сминаются в складки {рис. 13).

13).

Например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плит образовались горы Гималаи.

Рис. 13. Столкновение материковых литосферных плит.

Рис. 14. Пангея.

Согласно теории литосферных плит на Земле когда-то был один материк Пангея, окруженный океаном.

Пангея (вся земля) — гигантский континент, существовавший в конце палеозоя и начале мезозоя, объединявший практически всю сушу Земли (рис. 14).

Со временем из-за движения плит образовались два континента — в Южном полушарии Гондвана, а в Северном — Лавразия (рис. 25).

Рис. 15. Лавразия, Гондвана

Впоследствии, по причине образования разломов на этих континентах образовались современные материки и новые океаны — Атлантический и Индийский. Некоторые материки сохранили следы столкновения нескольких плит. Площадь их постепенно увеличивалась (например, Евразия).

Сейсмические пояса — это пограничные области между лито- сферными плитами. 15 км, максимальную- до 75 км (под горными массивами) (рис. 16).Материковая кора состоит, в основном, из трех слоев: осадочного, гранитного и базальтового. Осадочный слой состоит из наносов, образованных на поверхности Земли из продуктов разрушения кристаллических горных пород. Образованные наносы обычно залегают слоями. В одном и том же месте могут чередоваться слои разнообразного состава, например: глины, пески, известняки, песчаники, сланцы и т.д.

15 км, максимальную- до 75 км (под горными массивами) (рис. 16).Материковая кора состоит, в основном, из трех слоев: осадочного, гранитного и базальтового. Осадочный слой состоит из наносов, образованных на поверхности Земли из продуктов разрушения кристаллических горных пород. Образованные наносы обычно залегают слоями. В одном и том же месте могут чередоваться слои разнообразного состава, например: глины, пески, известняки, песчаники, сланцы и т.д.

Мощность, осадочного слоя различна, так в некоторых местах толщина может быть минимальной, а в других достигать более 15 км. Изучение осадочного слоя дает возможность определить места опускания и поднятия земной коры. Подвижность земной коры не везде одинакова.

Рис. 16. Строение материков ой и океанической земной коры.

На земном шаре выделяются наиболее подвижные пояса, или области, названные геосинклиналями. Геосинклиналь обычно имеет вид очень длинной полосы, часто протяженностью более тысячи километров. Б развитии геосинклиналей выделяется два этапа. Первый этап наиболее длительный, при которой, геосинклиналь прогибалась и в ней накапливались отложения мощностью до 20 км. На втором этапе слои отложений сминаются в складки, поднимаются, образуются горные хребты. Впоследствии подвижность в геосинклиналях ослабевает, горы разрушаются и геосинклиналь постепенно превращается в платформу. На платформах отлагались различные слои осадочных горных пород, обычно не смятых в складки. Общая мощность таких отложений редко бывает больше 2-3 км.

Б развитии геосинклиналей выделяется два этапа. Первый этап наиболее длительный, при которой, геосинклиналь прогибалась и в ней накапливались отложения мощностью до 20 км. На втором этапе слои отложений сминаются в складки, поднимаются, образуются горные хребты. Впоследствии подвижность в геосинклиналях ослабевает, горы разрушаются и геосинклиналь постепенно превращается в платформу. На платформах отлагались различные слои осадочных горных пород, обычно не смятых в складки. Общая мощность таких отложений редко бывает больше 2-3 км.

Платформы (рис. 17) характеризуются равнинным или платообразным рельефом. Платформы имеют двухъярусное строение: складчатое основание — фундамент и осадочный чехол. На платформах могут выделяться щиты. Щиты — лишенные осадочного чехла выступы складчатого (метаморфизованного) фундамента.

Рис. 17. Платформа.

Платформы разделяются на древние- с фундаментом докембрийского возраста, например: Восточно-Европейская,

Сибирская и молодые — с фундаментом палеозойского и мезозойского возраста, например: Туранская, Западно-Сибирская.

Осадочный слой в геосинклиналях и на платформах сменяется гранитным. Слой состоит из пород кристаллического сложения, преимущественно гранитов и гнейсов. Гранитный слой сменяется базальтовым. Гранитный и базальтовый слои получили свои названия по скорости сейсмических волн, совпадающими со скоростью соответственно в граните и базальте. Океаническая земная кора намного тоньше. Состоит преимущественно из осадочного и базальтового слоя. Гранитного слоя в ней нет.

Знания о строении и истории развития литосферы помогают находить месторождения полезных ископаемых, важны при составлении прогнозов стихийных бедствий, связанных с процессами, происходящими в литосфере. Например, на границах литосферных плит образуются рудные ископаемые, происхождение которых, связано с внедрением магматических пород в земную кору.

Географический словарь

Пангея (вся земля) — гигантский континент, существовавший в конце палеозоя и начале мезозоя, объединявший практически в сю сушу Земли.

Сейсмические пояса-это пограничные области между лит ос ферными плитами. В сейсмических поясах сосредоточено большинство действующих вулканов, происходит большинство всех землетрясений.

Геосинклиналь- крупная, чаще всего вытянутая, зона земной поверхности возникающая на дне морского бассейна, в течение длительного времени испытывавшая погружение, в которой образуется мощная толща осадочных и вулканических пород.

Платформа- структура земной корь; характеризующаяся малой интенсивностью тектонических движений, равнинным или плат о образным рельефом, двухъярусным строением выражающимся в наличии складчатого основания (фундамента) и осадочного чехла.

Щит — лишённые осадочного чехла выступы складчатого и метаморфизованного фундамента.

! Это интересно

3. Ядро представляет собой слей, богатый железом и никелем, который состоит из двух слоев: внутреннего и внешнего ядра. Во внешнем ядре Земли напряженность магнитного поля в среднем составляет 25 Гаусс, что в 50 раз больше, чем на поверхности Материал ядра, особенно внутреннего, сильно уплотнен и по плотности равняется металлам, поэтому его и называют металлическим. Последние исследования доказали, что внутреннее ядро Земли вращается немного быстрее, чем вся остальная планета.

Во внешнем ядре Земли напряженность магнитного поля в среднем составляет 25 Гаусс, что в 50 раз больше, чем на поверхности Материал ядра, особенно внутреннего, сильно уплотнен и по плотности равняется металлам, поэтому его и называют металлическим. Последние исследования доказали, что внутреннее ядро Земли вращается немного быстрее, чем вся остальная планета.

2. В результате экваториальных вздутий, поверхностями в местах наиболее удаленных от центра Земли являются пики горы Чимборасо в Эквадоре и Уаскаран в Перу.

Найдите географические объекты, указанные в тексте параграфа на карте.

? Вопросы и задания

1. Каков возраст Земли по мнению ученых мира?

2. Что такое геохронологическая таблица? Какие сведения можно получить из таблицы?

3. Сколько выделяют эр в истории геологического развития? Какая эра была самой продолжительной?

4. На каких фактах основывается теория литосферных плит?

На каких фактах основывается теория литосферных плит?

5. Что такое литосферная плита? Сколько крупных плит выделяют на Земле?

6. Всегда ли на Земле существовало и будет существовать шесть материков? Почему происходят изменения?

7. Что такое сейсмические пояса? Где они образуются?

8. Чем материковая земная кора отличается от океанической?

9. Объясните, что такое «платформа», «геосинклиналь», «щит».

Работа в тетради

Дополните предложения:

а)…………………………………………………………………….. Эрой древнейшей жизни называют

б)Многие ученые придерживаются гипотезы о первичном образовании земной коры … типа.

в)…………………………………… ….. В состав эр входят

….. В состав эр входят

г)……………………………………………………………………………………………………….. Силы, вызывающие движение плит, возникают из-за

д)………………… Согласно теории литосферных плит на Земле когда-то был один материк

е)…………………………………………….. На земном шаре выделяются наиболее подвижные пояса, или области, называемые

ж) Участки платформ, лишенные осадочного чехла, называются……….

ф Попробуйте ответить Составьте вопросы, используя рисунок.

Внутреннее строение Земли. Земная кора

Внутреннеестроение Земли.

Земная кора.

• Кольская сверхглубокая

скважина (СГ-3) — самая

глубокая буровая скважина в

мире. Находится

в Мурманской области, в

10 километрах к западу от

города Заполярного, на

территории геологического

• Балтийского щита.

Её глубина

Её глубинасоставляет 12 262 метра

Внутреннее строение Земли

Ядро –расплавленное,

жидкое

Температура

в ядре

4000-5000° С

Температура

мантии

2000° С

2.900 км

Радиус

3.500 км

(Fe, Ni )

5 км-70 км.

Земная кора- твердая, слоистая оболочка

Земная кора и пластичный слой мантии образуют

литосферу

Земная кора

5 км.

75 км

СВОЙСТВА ЗЕМНОЙ КОРЫ

На поверхности Земной коры обнаружены неровности:

— Материки

-Впадины океанов

Толщина Земной коры не везде одинакова:

От 5 км – под океанами , до 75 км под материками

Выделяют два типа Земной коры:

1. Материковую (континентальную) – 30- 40 км.

2. Океаническую – 5- 10 км.

Из каких

состоит

океаническая

кора?

На

какиеслоев

две части

можно

разделить

земную кору?

Из каких слоев состоит материковая кора?

Чем отличается материковая кора от океанической?

Материковая

кора

Океаническая кора

5 – 7 км.

30- 75

км.

Знаете ли Вы ?

• Чем ближе к центру Земли

температура

с глубиной повышается на 3°С на

каждом 100 м.

Давление с глубиной

тоже повышается

Задача

• Рассчитайте примерную температуру

горных пород в угольной шахте, если

ее глубина 1600 м, а температура слоя

земной коры , с которого начинается

повышение, составляет + 5 °

Ответ: 21°

Задание в тетради

Заполните таблицу по образцу

Внутренние Характеристика оболочек Земли

оболочки

состояние температура давление

Земли

Земная

твердая Температура Давление с

с глубиной

глубиной

кора

повышается повышается

в среднем на

3°каждые

100 м.

Домашнее задание

§9 прочитать, уметь пересказать

Уметь отвечать на вопросы в конце §9

Доделать таблицу

Хорошо отдохнуть

Задача Вычислите температуру в

шахте, если на поверхности Земли

Т=+8°С, а глубина шахты 750 м

океаническая кора | геология | Британика

океаническая кора , самый внешний слой литосферы Земли, который находится под океанами и формируется в центрах спрединга на океанических хребтах, которые встречаются на границах расходящихся плит.

Океаническая кора имеет толщину около 6 км (4 мили). Он состоит из нескольких слоев, не считая вышележащих отложений. Самый верхний слой толщиной около 500 метров (1650 футов) включает лаву, состоящую из базальта (то есть каменного материала, состоящего в основном из плагиоклаза [полевого шпата] и пироксена).Океаническая кора отличается от континентальной несколькими признаками: она тоньше, плотнее, моложе и имеет другой химический состав. Однако, как и континентальная кора, океаническая кора разрушается в зонах субдукции.

Лавы обычно бывают двух типов: подушечные лавы и пластовые потоки. Лавовые подушечки, по-видимому, имеют форму, точно соответствующую их названию, — большие набитые подушки диаметром около 1 метра (3 фута) и длиной от 1 до нескольких метров. В центрах распространения они обычно образуют небольшие холмы высотой в десятки метров.Листовые потоки имеют вид мятых простыней. Обычно они тонкие (толщиной всего около 10 см [4 дюйма]) и покрывают большую площадь, чем подушечные лавы. Имеются данные о том, что пластовые потоки извергаются при более высоких температурах, чем у подушечных. На Восточно-Тихоокеанском возвышении на 8° южной широты серия извержений пластовых потоков (возможно, с середины 1960-х годов) покрыла более 220 квадратных километров (85 квадратных миль) морского дна на средней глубине 70 метров (230 футов). .

Имеются данные о том, что пластовые потоки извергаются при более высоких температурах, чем у подушечных. На Восточно-Тихоокеанском возвышении на 8° южной широты серия извержений пластовых потоков (возможно, с середины 1960-х годов) покрыла более 220 квадратных километров (85 квадратных миль) морского дна на средней глубине 70 метров (230 футов). .

Под лавой находится слой, состоящий из подводящих, или пластинчатых, даек, протяженностью более 1 км (0,6 миль) толщиной. Дайки — это разломы, которые служат водопроводной системой для транспортировки магмы (расплавленного горного материала) на морское дно для образования лавы. Они имеют ширину около 1 метра (3 фута), субвертикальные и вытянутые вдоль направления центра распространения, где они образовались, и они примыкают друг к другу по бокам — отсюда термин листовой . Эти дайки также имеют базальтовый состав. Под дайками есть два слоя общей толщиной около 4,5 км (3 мили). Оба они включают габбро, которые по существу представляют собой базальты с более крупными минеральными зернами. Считается, что эти слои габбро представляют собой магматические очаги или карманы лавы, которые в конечном итоге извергаются на морском дне. Верхний слой габбро изотропен (однороден) по строению. В некоторых местах этот слой включает стручки плагиогранита, дифференцированной породы, более богатой кремнеземом, чем габбро. Нижний слой габбро имеет слоистое строение и, по-видимому, представляет собой дно или борта магматического очага. Эта слоистая структура называется кумулятивной, что означает, что слои (толщиной до нескольких метров) возникают в результате осаждения минералов из жидкой магмы.Слои кумулятивного габбро содержат меньше кремнезема, но более богаты железом и магнием, чем верхние части земной коры. Оливин, силикат железа и магния, является обычным минералом в нижнем слое габбро.

Считается, что эти слои габбро представляют собой магматические очаги или карманы лавы, которые в конечном итоге извергаются на морском дне. Верхний слой габбро изотропен (однороден) по строению. В некоторых местах этот слой включает стручки плагиогранита, дифференцированной породы, более богатой кремнеземом, чем габбро. Нижний слой габбро имеет слоистое строение и, по-видимому, представляет собой дно или борта магматического очага. Эта слоистая структура называется кумулятивной, что означает, что слои (толщиной до нескольких метров) возникают в результате осаждения минералов из жидкой магмы.Слои кумулятивного габбро содержат меньше кремнезема, но более богаты железом и магнием, чем верхние части земной коры. Оливин, силикат железа и магния, является обычным минералом в нижнем слое габбро.

Члены экипажа на борту бурового судна осматривают керн породы во время научной экспедиции, которой впервые удалось пробурить верхнюю часть океанической коры.

JOI Alliance/IODP Океаническая кора лежит поверх мантии Земли, как и континентальная кора. Порода мантии состоит в основном из перидотита, состоящего в основном из минерала оливина с небольшими количествами пироксена и амфибола.

Порода мантии состоит в основном из перидотита, состоящего в основном из минерала оливина с небольшими количествами пироксена и амфибола.

Исследования океанической коры

Информация о структуре и составе океанической коры поступает из нескольких источников. При опробовании дна при ранней разведке были выявлены все разновидности вышеназванных пород, но строение земной коры и распространенность слагающих ее пород были неясны. В то же время эксперименты по сейсмической рефракции позволили исследователям определить слоистую природу океанической коры.Эти эксперименты включали измерение времени пробега сейсмических волн, генерируемых взрывами (такими как взрывы динамита) на расстояниях в несколько десятков километров. Результаты ранних экспериментов по рефракции показали существование двух слоев под осадочным чехлом. Более сложные эксперименты и анализы привели к разделению этих слоев на две части, каждая из которых имеет разную скорость сейсмических волн, которая увеличивается с глубиной. Сейсмическая скорость — это своего рода отпечаток пальца, который можно отнести к ограниченному числу типов горных пород.Данные о пробах горных пород и результаты сейсморазведки были объединены для получения модели структуры и состава земной коры.

Сейсмическая скорость — это своего рода отпечаток пальца, который можно отнести к ограниченному числу типов горных пород.Данные о пробах горных пород и результаты сейсморазведки были объединены для получения модели структуры и состава земной коры.

Большие успехи в понимании океанической коры были сделаны изучением офиолитов. Это кусочки океанского дна, поднятые над уровнем моря в результате тектоники плит. В разных местах мира обнажается вся толща океанической коры и верхней мантии. Эти районы включают, среди прочего, Ньюфаундленд и хребты Тихоокеанского побережья Калифорнии, остров Кипр в Средиземном море и горы в Омане на юго-восточной оконечности Аравийского полуострова.Офиолиты с поразительной точностью раскрывают структуру и состав океанической коры. Кроме того, процесс образования земной коры и гидротермальная циркуляция, а также происхождение морских магнитных аномалий могут быть изучены со сравнительной ясностью. Хотя ясно, что офиолиты имеют морское происхождение, существуют некоторые разногласия относительно того, представляют ли они типичную океаническую кору или кору, сформированную в условиях, отличных от океанического спредингового центра, например, за островными дугами.

Трехмерная диаграмма, показывающая образование и разрушение земной коры в соответствии с теорией тектоники плит; включены три типа границ плит — расходящиеся, сходящиеся (или коллизии) и сдвиговые (или трансформируемые).

Британская энциклопедия, Inc. Возраст океанической коры не превышает 200 миллионов лет. Такая кора формируется сегодня в океанических спрединговых центрах. Многие офиолиты намного старше древнейшей океанической коры, демонстрируя непрерывность процессов формирования на протяжении сотен миллионов лет. Методы, которые можно использовать для определения возраста материала земной коры, включают прямое датирование образцов горных пород с помощью радиометрического датирования (измерение относительного содержания определенного радиоактивного изотопа и его дочерних изотопов в образцах) или путем анализа ископаемых свидетельств, морских магнитных полей. аномалии или глубины океана.Из них особого внимания заслуживают магнитные аномалии.

Морская магнитная аномалия представляет собой изменение силы магнитного поля Земли, вызванное магнетизмом горных пород на дне океана. Морские магнитные аномалии обычно составляют 1 процент от общей напряженности геомагнитного поля. Они могут быть сильнее («положительнее») или слабее («отрицательнее»), чем среднее суммарное поле. Также магнитные аномалии возникают в виде длинных полос, которые проходят параллельно центрам спрединга на сотни километров и могут достигать ширины до нескольких десятков километров.

Океаническая кора – обзор

II.A.2 Изотопный состав кислорода в океанической коре

Океаническая кора на основе сейсмологических исследований морского дна, драгирования, бурения и изучения офиолитов на суше составляет слоистый, состоящий из верхнего осадочного слоя, среднего базальтового вулканического слоя и нижнего третьего слоя, состоящего из габбровых плутонических пород. На зрелой океанической коре осадочный слой состоит из различных пропорций биогенных и терригенных отложений в зависимости от положения океанической коры по широте и продуктивности поверхностного океана.

На срединно-океаническом хребте срастается начальная океаническая кора с изотопным составом, типичным для базальтов срединно-океанического хребта, т.е. 5,7 промилле. Эта первоначально нетронутая кора немедленно реагирует с морской водой, потому что ось хребта действует как тепловой двигатель, приводящий в движение гидротермальную циркуляцию по всей затвердевшей океанической коре. В течение очень короткого периода времени (< 1 млн лет) магматическая часть океанической коры становится зональной по δ 18 O, при этом верхняя часть коры обогащается 18 O, а нижняя часть коры обедняется. в 18 O по отношению к первозданному базальту срединно-океанического хребта.Эти изменения значений δ 18 O являются следствием температурной зависимости обмена между базальтом и морской водой.

Гидротермальные изменения, возникающие в результате циркуляции морской воды через океаническую кору, приводят к образованию гидратированной 18 O-обогащенной фации цеолит-зеленосланцевой фации верхней коры и 18 O-обедненной амфиболит-гранулитовой фации нижней коры ( Рисунок 1). Граница между двумя зонами примерно соответствует границам океанических слоев 2 и 3 или контакту между расслоенными дайковыми комплексами и габбро в офиолитовых комплексах.Эта зональность возникает из-за (1) геометрии аккреции океанической коры, (2) контраста температуры между вышележащим океаном и горячей магмой, внедрившейся в систему хребтов, и (3) контраста между изотопным составом кислорода морской воды. и мантийные магмы.

Граница между двумя зонами примерно соответствует границам океанических слоев 2 и 3 или контакту между расслоенными дайковыми комплексами и габбро в офиолитовых комплексах.Эта зональность возникает из-за (1) геометрии аккреции океанической коры, (2) контраста температуры между вышележащим океаном и горячей магмой, внедрившейся в систему хребтов, и (3) контраста между изотопным составом кислорода морской воды. и мантийные магмы.

РИСУНОК 1. Составная структурная колонка Самаильского офиолитового комплекса показывает типичный профиль δ 18 O через офиолит, аналог океанической коры. Верхняя кора, обогащенная 18 O, дополняет нижнюю кору, обедненную 18 O.Первоначально магмы, поступающие из астеносферы под центр спрединга, однородны по своим значениям δ 18 O, + 5,7. Субсолидусный обмен с циркулирующей морской водой приводит к перераспределению 18 O в земной коре. Баланс между обогащенной и обедненной частями корок указывает на то, что среднее объемное фракционирование между морской водой и мантией близко к стационарному значению. Определения Sm-Nd и Rb-Sr существуют для образцов, отмеченных их номерами образцов.Сквозные связи в обнажении ОМГ 65, 66 позволяют восстановить большую часть температурной истории гидротермальной системы в одном месте.

Определения Sm-Nd и Rb-Sr существуют для образцов, отмеченных их номерами образцов.Сквозные связи в обнажении ОМГ 65, 66 позволяют восстановить большую часть температурной истории гидротермальной системы в одном месте.

Пелагические отложения залегают на изверженных породах океанической коры, и в них преобладают два поступления: биогенный детрит с поверхности океана (кремнистый и карбонатный) и переносимые по воздуху терригенные материалы, полученные с континентов или в результате извержений вулканов на островных дугах, оседающих в океане жить на морском дне. Биогенный материал осаждается в толще воды различными организмами, выделяющими кремний и карбонаты.В сегодняшних океанах эти материалы представляют собой основной поглотитель растворенной нагрузки рек, несущих сигнатуры химического выветривания с континентов. В терригенной составляющей преобладают глинистые минералы, образовавшиеся в результате континентального выветривания или химического выветривания вулканического пепла.

В совокупности все эти отложения обогащены 18 O, выпадающими из кремнистых илов с самыми высокими значениями δ 18 O (>35 промилле), карбонатных илов с промежуточными значениями δ 18 O (≈30 промилле ) и глины (≈20 промилле в зависимости от их происхождения).Поскольку скорость отложения пелагических отложений очень низкая, миллиметры за тысячу лет, верхний осадочный слой относительно тонкий (менее нескольких сотен метров).

В целом верхняя часть океанической коры, слои 1 и 2, гидратирована, 18 O–обогащена, обогащена радиогенными изотопами, такими как 87 Sr, и обогащена несовместимыми элементами по отношению к 18 O-обедненная более тугоплавкая и менее водосодержащая кора габброидов.Эта структура имеет значение для переноса материала из субдуктивной океанической коры в мантийные клинья над зонами субдукции.

18.2 Геология океанической коры – физическая геология

Как мы обсуждали в главе 10, океаническая кора формируется на ложных спрединговых хребтах из магмы, образовавшейся в результате декомпрессионного плавления горячих движущихся вверх мантийных пород (рис. 10.18). В этих условиях плавится около 10% мантийных пород, образуя основную магму. Эта магма просачивается на морское дно, образуя базальтовые подушечки (рис. 18.1), брекчии (обломочная базальтовая порода) и потоки, иногда переслаивающиеся с известняками или кремнями. Под вулканическими породами залегают слои с габброидными пластинчатыми дайками (которые иногда доходят до подушечного слоя), габброидными штоками и, наконец, расслоенными перидотитами (ультраосновными породами) в основании. Ниже этого лежит ультраосновная порода мантии. Со временем магматические породы океанической коры покрываются слоями отложений, которые со временем становятся осадочными породами, включая известняки, аргиллиты, кремни и турбидиты.Литология слоев океанической коры показана на рис. 18.6.

10.18). В этих условиях плавится около 10% мантийных пород, образуя основную магму. Эта магма просачивается на морское дно, образуя базальтовые подушечки (рис. 18.1), брекчии (обломочная базальтовая порода) и потоки, иногда переслаивающиеся с известняками или кремнями. Под вулканическими породами залегают слои с габброидными пластинчатыми дайками (которые иногда доходят до подушечного слоя), габброидными штоками и, наконец, расслоенными перидотитами (ультраосновными породами) в основании. Ниже этого лежит ультраосновная порода мантии. Со временем магматические породы океанической коры покрываются слоями отложений, которые со временем становятся осадочными породами, включая известняки, аргиллиты, кремни и турбидиты.Литология слоев океанической коры показана на рис. 18.6.

Возраст океанической коры был определен путем систематического картирования вариаций силы магнитного поля Земли на морском дне и сравнения результатов с нашим пониманием хронологии инверсии магнитного поля Земли за последние несколько сотен миллионов лет. Возраст различных частей земной коры показан на рисунке 18.7. Древнейшая океаническая кора в восточном Средиземноморье имеет возраст около 280 млн лет, а возраст самых старых частей открытого океана составляет около 180 млн лет по обе стороны северной Атлантики. Это может показаться удивительным, учитывая, что части континентальной коры имеют возраст около 4000 млн лет, что самое старое морское дно имеет возраст менее 300 млн лет. Конечно, причина этого в том, что все более древнее морское дно было либо погружено, либо поднято вверх, чтобы стать частью континентальной коры. Например, в Британской Колумбии есть фрагменты морского дна, возраст которых составляет около 380 и 220 млн лет, а на Канадском щите есть аналогичные породы, возраст которых превышает 3 млрд лет.

Возраст различных частей земной коры показан на рисунке 18.7. Древнейшая океаническая кора в восточном Средиземноморье имеет возраст около 280 млн лет, а возраст самых старых частей открытого океана составляет около 180 млн лет по обе стороны северной Атлантики. Это может показаться удивительным, учитывая, что части континентальной коры имеют возраст около 4000 млн лет, что самое старое морское дно имеет возраст менее 300 млн лет. Конечно, причина этого в том, что все более древнее морское дно было либо погружено, либо поднято вверх, чтобы стать частью континентальной коры. Например, в Британской Колумбии есть фрагменты морского дна, возраст которых составляет около 380 и 220 млн лет, а на Канадском щите есть аналогичные породы, возраст которых превышает 3 млрд лет.

Как и следовало ожидать, океаническая кора вблизи спрединговых хребтов очень молода (рис. 18.7), и существуют очевидные различия в скорости спрединга морского дна вдоль разных хребтов. Хребты Тихого и юго-восточного Индийского океанов имеют широкие возрастные полосы, указывающие на быстрое распространение (в некоторых районах приближается к 10 см/год в каждую сторону), в то время как хребты Атлантического и западного Индийского океанов распространяются значительно медленнее (менее 2 см). /y с каждой стороны в некоторых областях).

/y с каждой стороны в некоторых областях).

Упражнение 18.2 Эпоха погружающейся коры

На этой карте показаны магнитные узоры на пластине Хуана де Фука. Цветные полосы представляют собой периоды нормального магнетизма, а белые полосы представляют собой периоды обратного магнетизма. Также показана шкала времени перемагничивания.

1. Сколько лет самой старой части плиты Хуан де Фука, которая субдуцирует вдоль границы субдукции Каскадия?

2.Сколько лет самой молодой части плиты Хуан де Фука, которая погружается?

Показанные здесь магнитные узоры и хронология имеют цветовую кодировку, чтобы облегчить их интерпретацию, но на большинстве таких карт магнитные узоры показаны только в виде черных и белых полос, что значительно затрудняет интерпретацию возраста морского дна. . Модели инверсии магнитного поля, которые не имеют контекста (например, возраст 0 вдоль спредингового хребта в данном случае), очень трудно интерпретировать. [СЭ чертеж]

[СЭ чертеж]

Как видно из рис. 18.2 и 18.3 морское дно усеяно цепочками подводных гор, изолированных подводных гор и океанических островов. Почти все эти объекты являются вулканами, и большинство из них намного моложе океанической коры, на которой они образовались. Некоторые подводные горы и океанические острова образуются над мантийными плюмами, лучший пример — Гавайи. Возраст самой старой из гавайских/императорских подводных гор составляет около 80 млн лет назад; он расположен на океанической коре возрастом от 90 до 100 млн лет. Самому молодому из гавайских лав — вулкану Килауэа на острове Гавайи — всего несколько часов (или меньше!), и остров окружен океанической корой, возраст которой составляет около 85 млн лет.На всех вулканических островах, образовавшихся из мантийных плюмов, преобладают основные породы.

Многие подводные горы связаны с субдукцией вдоль конвергентных границ океан-океан. К ним относятся Алеутские острова, простирающиеся от Аляски до России, и Малые Антильские острова в восточной части Карибского моря.

Некоторые из линейных поясов вулканов в Тихом океане, как вулканы Гавайско-Императорской цепи или Галапагосских островов, не проявляют отношения возраст-расстояние. Например, острова Лайн, которые простираются более чем на 1000 км к югу от Гавайской цепи, были сформированы между 70 и 85 млн лет назад и интерпретируются как связанные с рифтогенезом.