Одноклеточные животные

Одноклеточные животные – это категория организмов, которая стоит вне системы. Это значит, что полностью их нельзя отнести к какому-то определенному царству. Одноклеточные организмы отличаются отсутствием высокоорганизованных тканей. Все животные, относящиеся к данной группе, не имеют между собой никаких общих признаков. Единственное, что их объединяет – простая структура.

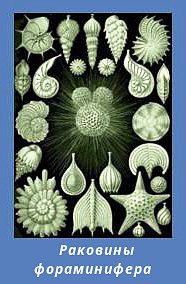

Одноклеточные животные обычно настолько крошечные, что увидеть их можно лишь под микроскопом. Среда их обитания – влажная. Это почва и вода, а также тело человека, животного. Все они так или иначе с помощью различных приспособлений адаптируются к различным условиям. В первую очередь – это форма тела. Она может не иметь четких границ, постоянно меняться, а может, наоборот, быть обтекаемой, похожей на веретено или удлиненной. Отличаются и типы симметрии: радиальная, поступательно-вращательная, двусторонняя. Некоторые одноклеточные животные имеют раковину снаружи, другие, те, что живут глубоко под водой, – необыкновенные наросты.

Клетка, из которой состоит тело этих организмов, может содержать от одного до нескольких ядер. Оболочкой служит или только мембрана или более плотная, способная больше растягиваться, пелликула.

Передвигается одноклеточный организм с помощью различных ресничек, ложноножек, жгутиков. Они же реагируют на влияние таких внешних факторов, как изменение температурного режима, освещения, наличие химических веществ.

Пищу одноклеточные животные получают разными путями. Так, во время фагоцитоза выросты цитоплазмы захватывают твердые частички еды. Пиноцитоз проходит в несколько этапов: сначала поверхность всей клетки захватывает жидкость, а затем поглощает вещества, содержащиеся в ней, перерабатывает их с помощью пищеварительных ферментов, которыми заполнены вакуоли. Внутри некоторых простейших (хлореллы) есть хлоропласты, которые, используя фотосинтез, из неорганических веществ могут вырабатывать органические.

Также вся поверхность тела простейших участвует в газообмене: через нее наружу выходят продукты распада и лишняя вода.

Размножаются одноклеточные животные и половым, и бесполым путем. Зависит это от того, в каких условиях они существуют. Бесполое размножение происходит так. Сначала на несколько частей делится ядро, затем на такое же количество частей делится и цитоплазма. Таким образом, из одного простейшего организма получается несколько (как минимум два).

В половом размножении участвуют женская и мужская особи. Их строение и размеры могут отличаться, а могут быть и одинаковыми. В результате их слияния образуется зигота, которая дальше размножается самостоятельно уже бесполым путем. Бывает, что особи, соприкасаясь, обмениваются частицами ядер. В таком случае зигота не формируется.

Когда условия не благоприятствуют нормальной жизнедеятельности простейших, их тело становится круглым, покрывается плотной оболочкой. Так формируется циста. Как только условия улучшаются, организм освобождается от толстой пленки и начинает вести такой же образ жизни, как и прежде.

Принято считать, что одноклеточные животные первыми в процессе эволюции появились на Земле. К самым древним относятся археи и бактерии. Они во многом похожи (например, отсутствием ядра, наличием кольцевой хромосомы), по этой причине раньше их относили к одной группе. Но современная наука доказала, что археи имеют и свои особенности в строении, и эволюционировали немного другим путем. Хотя их так же непросто классифицировать, как и прежде. Дело в том, что в лабораторных условиях археи никогда не выращивались, а были обнаружены во время анализа проб, взятых из тех мест, где они обитают.

Одноклеточные организмы – это звено, без которого невозможно представить полноценный биоценоз. Ведь их употребляют в пищу многие животные, которые и сами служат кормом для еще целого ряда обитателей нашей планеты.

Многообразие одноклеточных животных, особенности строения,…

Одноклеточные организмы – это организмы, тело которых состоит из одной клетки. Они могут быть прокариотами (бактерии и синезеленые водоросли, или цианобактерии) , т. е. не иметь оформленного ядра (функцию ядра у них выполняет нуклеоид – молекула ДНК, свернутая в кольцо) , но могут быть и эукариотами, т. е. иметь оформленное ядро.

К одноклеточным эукариотическим организмам относятся многие зеленые и некоторые другие водоросли, а также все представители типа Простейшие. Общий план строения и набор органоидов у одноклеточных эукариотов сходны с клетками многоклеточных организмов, но функциональные отличия очень существенные.

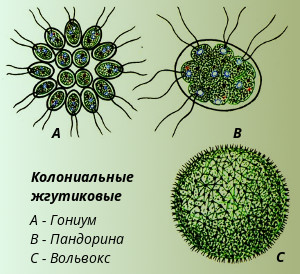

Одноклеточные организмы сочетают в себе свойства и клетки, и самостоятельного организма. Многие одноклеточные образуют колонии. От одноклеточных в процессе эволюции произошли многоклеточные организмы.

Наиболее просто устроены одноклеточные синезеленые водоросли. В их клетках нет ядра и пластид, они похожи на бактериальные клетки. На этом основании их относят к цианобактериям. Пигменты (хлорофилл, каротин) растворены у них во внешнем слое цитоплазмы – хроматоплазме. Эти водоросли появились еще в архее и были первыми организмами на Земле, у которых в процессе фотосинтеза образовывался кислород. Синезеленые водоросли могут образовывать и многоклеточную форму – нити.

Среди зеленых водорослей к одноклеточным формам относятся хламидомонада, хлорелла, плеврококк. Одноклеточные водоросли могут образовывать колонии (например, вольвокс) .

Диатомовые водоросли – это тоже микроскопические одноклеточные водоросли, которые могут образовывать колонии.

Живут одноклеточные водоросли чаще всего в воде (хламидомонада в пресных водоемах, а хлорелла – и в пресной, и в морской воде) , но могут жить и в почве (например, хлорелла, диатомовые водоросли) , могут обитать на коре деревьев (плеврококк) . Некоторые водоросли живут даже на поверхности льда, снега (некоторые хламидомонады, например, хламидомонада снежная) . В Антарктике диатомовые водоросли образуют плотный коричневый налет на нижней стороне льдов.

Одноклеточные простейшие образуют подцарство животных. У большинства в клетке одно ядро, но есть и многоядерные формы. Поверх мембраны у многих простейших есть оболочка или раковина. Передвигаются они с помощью органоидов движения – жгутиков, ресничек, могут образовывать псевдоподии (ложноножки) .

Большинство простейших – гетеротрофы. Частицы пищи перевариваются в пищеварительных вакуолях. Осмотическое давление в клетке регулируется с помощью сократительных вакуолей: через них удаляется избыток воды. Такие вакуоли характерны для пресноводных простейших. Вместе с водой из тела простейших выводятся продукты обмена веществ. Однако основная функция выделения осуществляется через всю поверхность клетки.

У простейших есть и бесполое, и половое размножение.

Эти одноклеточные организмы реагируют на воздействия внешней среды: им присущи положительные и отрицательные таксисы (например, у инфузории-туфельки – отрицательный хемотаксис – она движется в сторону от кристаллика соли, помещенного в воду) .

Многие простейшие способны к инцистированию. Инцистирование позволяет переживать неблагоприятные условия и способствует расселению простейших.

К простейшим относятся амеба обыкновенная, инфузория туфелька, эвглена зеленая и многие другие. В этом подцарстве животных насчитывают свыше 40 000 видов (по некоторым данным около 70 000 видов) . Обитают простейшие в водоемах, почве. Известно также большое число видов паразитических простейших. Они вызывают болезни человека, животных, растений.

Значение одноклеточных водорослей в природе прямо связано с их образом жизни. Эти организмы синтезируют органику, выделяют в атмосферу кислород, поглощают углекислый газ, являются звеном в общей цепи питания, участвуют в почвообразовании, очистке водоемов, могут вступать в симбиоз с другими организмами (например, хлорелла – это фикобионт лишайников) . Отмершие диатомовые одноклеточные водоросли образовали мощные

Интернет-урок по окружающему миру «Многообразие животных.Одноклеточные»

Мир живых существ нашей планеты очень разнообразен. Чтобы убедиться в этом, не надо совершать далёкие путешествия в тропические леса Африки или Южной Америки, достаточно выглянуть в окно, а ещё лучше пойти в парк, лес, на луг. Присмотритесь, прислушайтесь, и перед вами откроется удивительный мир живых существ…

Конечно, прежде всего, это различные растения, насекомые, птицы, млекопитающие. Их много, они хорошо заметны. Но – и вы уже знаете это – и в капле воды из лужи, в каждом комочке почвы обитают живые существа. Все они очень разные по размерам, окраске, поведению и многим другим признакам.

Посмотрим каплю воды под микроскопом

Сегодня мы открываем серию Интернет-уроков, где будем знакомиться с царством животных…

— Почему такие разные по форме, размерам, поведению, значению в природе их можно назвать живыми организмами? — Вспомните и назовите свойства живого…

Итак, живым организмам свойственны все основные признаки живого. Организмы питаются, дышат, двигаются, размножаются, растут и развиваются. А самое главное, все живые организмы состоят из клеток.

В связи с этим, всех животных можно разделить:

В свою очередь многоклеточных животных делят на следующие группы:

Начнём с простейших одноклеточных животных.

Вокруг нас – в воздухе, воде, почве – живет, питается, размножается огромное количество одноклеточных животных. Они настолько малы, что невидимы невооруженным глазом, но в одной луже их может быть больше, чем людей на нашей планете.

И хотя они простейшие существа, они обладают всеми признаками живых существ. Они дышат, как и все живые существа кислородом, растут, размножаются, питаются, а чтобы находить пищу, они должны двигаться. Этот тип живых существ насчитывает свыше 25 тысяч видов. Самые известные:

В этом микроскопическом мире живут свои травоядные и хищники. Первые питаются органическими останками и растительными организмами, вторые – порой пассивно, а порой и активно охотятся на бактерии и даже на себе подобных – других простейших. Хищники обычно довольно подвижны, они быстро передвигаются с помощью жгутиков – одного или нескольких, покрывающих тело ресничек.

Одним из самых активных одноклеточных хищников является известная инфузория-туфелька.

Инфузория является очень успешным и прожорливым охотником, во многом благодаря огромной скорости передвижения – около 10 длин своего тела в секунду. Человек при такой скорости мог бы бегать быстрее скачущей лошади, причем часами без отдыха! Добычу инфузория выслеживает по следам химических веществ, выделяемых бактериями в процессе обмена веществ. Кроме бактерий, в ее рацион входят и водоросли, и другие простейшие.

Другим хорошо известным всем простейшим является амёба, которую можно встретить в любом водоеме.

Конечно же, без помощи микроскопа обнаружить этот микроскопический организм не получится. Амебы постоянно изменяют свою форму.

Размножаются простейшие так — они могут просто делиться на две или более частей.

Среди простейших много паразитов, в том числе опасных для человека. Например, малярийный плазмодий вызывает малярию, а дизентерийная амёба – дизентерию. Однако польза от этих созданий несоизмеримо больше, чем вред от них. Поедая бактерий и гниющие останки, они выполняют важную санитарную функцию, очищая водоемы и почву, регулируют количество бактериальной биомассы на земле.

Теперь вы убедились, что повсюду нас окружают живые существа и они не всегда полезные для человека. Поэтому хотелось бы напомнить вам о правилах личной гигиены.

Многообразие одноклеточных их роль для человека и в природе.

Это черновик проекта.

Развивать способности правильно формулировать свои мысли в процессе обобщения изученного материала.

К одноклеточным принадлежат свыше 30 тыс. видов, обитающих на дне и в толще воды морских и пресных водоемов, влажной почве. Более 3,5 тыс. видов являются паразитами человека и животных. Размеры тела простейших в основном микроскопические, но встречаются и более крупные, достигающие нескольких миллиметров и даже сантиметров. Общими чертами организации простейших являются следующие: Большинство простейших—одноклеточные, реже колониальные организмы. Их одноклеточное тело обладает функциями целостного организма, которые выполняются органеллами общего назначения (ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы и др.) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.).

Тип простейшие К типу простейших или протистов относятся одноклеточные животные, не видимые невооружённым глазом. Тип простейших был открыт только после изобретения увеличительных стёкол, лупы, микроскопов. Антон Левенгук был первым кто начал изучать одноклеточных животных. Он сделал важные научные открытия при изучении типа простейших. Однажды он случайно обнаружил в капле воды целый мир неизвестных до того, простейших беспозвоночных животных мельчайших размеров. К одноклеточным животным относятся такие простейшие как амёба протей или обыкновенная, инфузория туфелька, малярийный паразит, эвглена зелёная и т.д.

Среда обитания Простейшие обитают в самых различных условиях среды. Большинство их — водные организмы, широко распространенные как в пресных, так и в морских водоемах. Многие виды их живут в придонных слоях и входят в состав бентоса. Большой интерес представляет приспособление простейших к жизни в толще песка, в толще воды (планктон). Небольшое число видов Protozoa приспособилось к жизни в почве. Их средой обитания являются тончайшие пленки воды, окружающие почвенные частицы и заполняющие капиллярные просветы в почве. Интересно отметить, что даже в песках пустыни Каракумы живут простейшие. Дело в том, что под самым верхним слоем песка здесь расположен влажный слой, пропитанный водой, приближающейся по своему составу к морской воде. В этом влажном слое и были обнаружены живые простейшие из отряда фораминифер, являющиеся, по-видимому, остатками морской фауны, населявшей моря, ранее находившиеся на месте современной пустыни. Эта своеобразная реликтовая фауна в песках Каракумов впервые была обнаружена профессором. Л. Л. Бродским при изучении воды, взятой из колодцев пустыни. Очень многие простейшие, относящиеся к различным классам этого типа, ведут паразитический образ жизни. Их среда обитания и источники пищи — другие живые организмы. Свыше 3,5 тыс. видов простейших — паразиты. Хозяевами их являются самые различные животные и растения. Многие паразитические простейшие живут в организме человека, домашних и промысловых животных, нанося им большой вред. Один из классов типа простейших — споровики — целиком состоит из паразитов.

Строение простейших Их тело состоит из 1 клетки, функционирующей как целый организм. Клетки простейших способны к самостоятельному питанию, передвижению, защите от врагов и к переживанию неблагоприятных условий. Клетка простейшего организма ограничена наружной мембраной. У большинства видов простейших под мембраной имеется плотная эластичная оболочка – пелликула. Иногда пелликула отсутствует и ее функции выполняет более плотный гомогенный поверхностный слой цитоплазмы – эктоплазма, окружающая более жидкую и зернистую эндоплазму. У ряда других видов простейших, кроме пелликулы, формируется более толстая наружная оболочка, выполняющая защитную и опорную функции. В эндоплазме расположено ядро (или несколько ядер), клеточные органоиды (рибосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии и др.), а также некоторые специальные органоиды и включения. Клетки простейших имеют размеры от 3 мкм до 3 мм (в среднем 50-150 мкм). В большинстве случаев форма их тела ассиметричная, некоторые, имеющие более плотную скелетную структуру, построены по радиально-лучевой, спиральной или двусторонней симметрии.

Бесполое размножение у одноклеточных может осуществляться путем простого деления, которое называется митоз. Оно характерно для амеб и инфузорий. Шизогония, или множественное деление, — форма размножения, развившаяся из предыдущей. При шизогонии происходит многократное деление ядра без цитокинеза, а затем и вся цитоплазма распределяется на частички, обособляющиеся вокруг ядра. Из одной клетки образуется много дочерних.Почкование заключается в том, что на материнской клетке первоначально образуется небольшой бугорок, содержащий ядро. Почка растет, достигает размеров материнской особи и затем отделяется от нее.Спорообразование встречается у животных, относящихся к типу простейших, классу споровиков. Спора — одна из стадий жизненного цикла, служащая для размножения, она состоит из клетки, покрытой оболочкой, защищающей от неблагоприятных условий внешней среды.

Значение Простейшие — источник питания для других животных. В морях и в пресных водах простейшие, прежде всего инфузории и жгутиковые, служат пищей для мелких многоклеточных животных. Черви, моллюски, мелкие ракообразные, а также мальки многих рыб питаются преимущественно одноклеточными. Простейшие — участники образования горных пород. Рассматривая под микроскопом размельченный кусочек обыкновенного писчего мела, можно видеть, что он состоит преимущественно из мельчайших раковинок каких-то животных. Морские простейшие (корненожки и радиолярии) играют весьма важную роль в образовании морских осадочных горных пород. В течение многих десятков миллионов лет их микроскопически мелкие минеральные скелеты оседали на дно и образовывали мощные отложения. Известняки, мел и некоторые другие горные породы в значительной мере состоят из остатков скелетов морских простейших. Простейшие — показатель степени загрязненности пресных водоемов. Каждому виду простейших животных необходимы для существования определенные условия. Одни простейшие живут только в чистой воде, содержащей много растворенного воздуха и не загрязненной отходами фабрик и заводов; другие приспособлены к жизни в водоемах средней загрязненности. Наконец, есть и такие простейшие, которые могут жить в очень загрязненных, сточных водах. Таким образом, нахождение в водоеме определенного вида простейших дает возможность судить о степени его загрязненности. Простейшие — возбудители болезней человека и животных. Среди простейших очень многие ведут паразитический образ жизни. Они поселяются в различных органах человека и животных и часто бывают причиной тяжелых заболеваний. К болезням, вызываемым простейшими, относятся, например, малярия и кожный лейшманиоз .

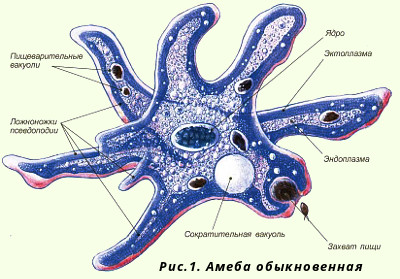

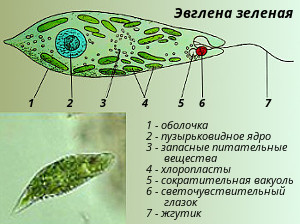

Рассмотрим Амебу и Эвглену зеленую.

Обыкновенная амеба (царство Животные, подцарство Простейшие) имеет и другое название – протей, и является представителем класса Саркодовые свободноживущие. Имеет примитивное строение и организацию, передвигается с помощью временных наростов цитоплазмы, именуемых чаще ложноножками. Протей состоит только из одной клетки, но эта клетка представляет собой полноценный независимый организм.

Большинство амеб обитают в пресноводных или соленых водоемах, могут жить во влажной болотистой почве. Паразитирующие виды существуют в теле человека или животного. Амеба обыкновенная живет преимущественно на дне пресных водоемов со стоячей водой. Предпочитает болотистые гниющие пруды, где находится много бактерий. Хорошо себя чувствует также в чистой аквариумной воде. Легко поддается размножению в лабораторных условиях.

Амеба обыкновенная – организм, состоящий из одной клетки, ведущей независимое существование. Тело амебы представляет собой полужидкий комочек, размером 0,2-0,7 мм. Крупных особей можно разглядеть не только через микроскоп, но и при помощи обычного увеличительного стекла. Вся поверхность организма покрыта цитоплазмой, которая закрывает собой студенистое ядро. Во время движения цитоплазма постоянно меняет свою форму. Вытягиваясь то в одну, то в другую сторону, клетка формирует отростки, благодаря которым передвигается и питается. Может отталкиваться от водорослей и других предметов при помощи ложноножек. Так, чтобы двигаться, амеба вытягивает в нужную сторону ложноножку, а затем перетекает в нее. Скорость движения составляет около 10 мм в час.

Скелета у протея нет, что позволяет принимать любую форму и менять ее по мере необходимости. Дыхание амебы обыкновенной осуществляется всей поверхностью тела, специальный орган, отвечающий за поставку кислорода, отсутствует. Во время движения и питания амеба захватывает много воды. Излишки этой жидкости выделяются при помощи сократительной вакуоли, которая лопается, выталкивая воду, а затем формируется вновь. Специальных органов чувств у амебы обыкновенной нет. Но она старается спрятаться от прямого солнечного света, чувствительна к механическим раздражителями и некоторым химическим веществам.

Питается протей одноклеточными водорослями, остатками гниения, бактериями и другими мелкими организмами, которые захватывает своими ложноножками и втягивает в себя так, что еда оказывается внутри тела. Здесь сразу же образуется специальная вакуоль, куда и выделяется пищеварительный сок. Питание амебы обыкновенной может происходить в любом месте клетки. Одновременно захватывать еду могут несколько ложноножек, тогда переваривание пищи происходит сразу в нескольких частях амебы. Питательные вещества поступают в цитоплазму и идут на строительство тела амебы. Частички бактерий или водорослей перевариваются, а остатки жизнедеятельности сразу же удаляются наружу. Выбрасывать ненужные вещества амеба обыкновенная способна на любом участке своего тела.

Размножение амебы обыкновенной происходит делением одного организма на два. Когда клетка достаточно выросла, в ней образуется второе ядро. Это служит сигналом к делению. Амеба вытягивается, а ядра расходятся по противоположным сторонам. Примерно посередине возникает перетяжка. Затем цитоплазма в этом месте лопается, так возникают два отдельных организма. В каждом из них находится по ядру. Сократительная вакуоль остается в одной из амеб, а в другой возникает новая. В течение суток амеба может делиться несколько раз. Размножение происходит в теплое время года.

С наступлением холодов амеба перестает питаться. Ее ложноножки втягиваются в тело, которое приобретает форму шарика. На всей поверхности образуется специальная защитная пленка – циста (белкового происхождения). Внутри цисты организм находится в спячке, не пересыхает и не перемерзает. В таком состоянии амеба пребывает до наступления благоприятных условий. При высыхании водоема цисты могут разноситься ветром на дальние расстояния. Таким способом амебы расселяются в другие водоемы. При наступлении тепла и подходящей влажности амеба покидает цисту, выпускает ложноножки и начинает питаться и размножаться.

Простейшие организмы являются необходимым звеном в любой экосистеме. Значение амебы обыкновенной заключается в ее способности регулировать численность бактерий и болезнетворных микроорганизмов, которыми она питается. Простейшие одноклеточные организмы поедают гниющие органические остатки, поддерживая биологическое равновесие водоемов. Кроме того, амеба обыкновенная является пищей для мелких рыбок, рачков, насекомых. А те, в свою очередь, поедаются более крупными рыбами и пресноводными животными. Эти же простейшие организмы служат объектами научных исследований. Большие скопления одноклеточных организмов, в том числе и амеба обыкновенная, участвовали в формировании известняков, залежей мела.

Эвглена зеленая (Euglena viridis) — представитель биологической группы жгутиковых простейших (в современной систематике тип жгутиковые, или Sarcomastigophora, не выделяется, а E. viridis относят к типу Euglenozoa), включающий в своей жизнедеятельности черты как животных, так и растительных организмов. Последнее — интересный феномен в науке о жизни, хотя, стоит отметить, эта особенность вида говорит о примитивности организма с эволюционной точки зрения, а не наоборот.

Строение эвглены зеленой достаточно простое, напоминает строение всех растительных жгутиковых организмов. В клетке E. viridis находится одно оформленное ядро, окруженное ядерной оболочкой. В цитоплазме находится множество хроматофоров — особых органоидов, содержащих необходимый для осуществления фотосинтеза пигмент хлорофилл и обеспечивающих возможность этого процесса. По ультрамикроскопическому строению хроматофоры напоминают хлоропласты в клетках высших растительных организмов. Эвглена зеленая способна к фотосинтезу только при наличии света. В условиях темноты представители вида переходят к гетеротрофному (сапрофитному) типу питания (сходство с животными организмами). Также при отсутствии света E. viridis может терять зеленую окраску. Так называемый «глазок» (стигма) позволяет простейшему воспринимать свет. В качестве запасного питательного вещества эвглена зеленая использует парамил — похожий на крахмал углевод, локализованный в цитоплазме. Регуляция осмотического давления и частично выведение продуктов жизнедеятельности осуществляется с помощью сократительной вакуоли. Питается E. viridis благодаря пищеварительной вакуоли, об этом чуть ниже.

Жгутик — важный органоид клетки, с его помощью передвигается и питается эвглена зеленая. Строение жгутика достаточно несложное, он состоит из отходящего от клетки и выдающегося наружу участка, непосредственно выполняющего функции движения и захвата пищи, и базального тела (кинетосомы) — расположенного в толще цитоплазмы элемента, значительно меньшего по размеру. Ультрамикроскопическое строение значительно сложнее. Жгутик обеспечивает прежде всего реализацию локомоторной функции. E. viridis будто ввинчивается в окружающую среду с его помощью, то есть передвигается вперед винтообразно. Скорость движения (соответственно, вращения жгутика) при благоприятных условиях достаточно высока. Также с помощью рассматриваемого органоида эвглена зеленая осуществляет захват пищи. Движение жгутика вызывает небольшой водоворот, в результате которого мелкие частицы увлекаются к его основанию. Там образуется пищеварительная вакуоль, в которую из остальной клетки поступают ферменты, позволяющие переварить эти частицы.

Эвглена зеленая размножается путем митотического деления клетки пополам. При этом старый жгутик может отходить к одной из вновь образовавшихся особей, а у другой позже формироваться вновь из кинетосомы. В других случаях жгутик может отбрасываться перед делением вообще и образовываться заново у обеих дочерних особей.

Предлагаю закрепить усвоенный материал в виде викторины.

Вопрос № 1: Что произойдет с амебой, если поместить её в пробирку с прокипяченной и охлажденной до комнатной температуры водой?

( Амеба или погибнет, или образует цисту, так как кипяченая вода бедна кислородом и в ней отсутствуют микроорганизмы, которыми амеба питается).

Вопрос №2: Какая опасность грозила бы пресноводным простейшим в случае отсутствия у них сократительных вакуолей?

( Сократительные вакуоли удаляют избыток воды из организма, при их отсутствии простейшие могут погибнуть от высокого внутреннего давления)

Вопрос № 3: Некоторые амебы, например, раковинные и лучевики, имеют раковины с отверстиями, через которые выходят ложноножки. Каково значение этих раковин?

( Раковины – средство защиты, кроме того, выросты, шипы обеспечивают плавучесть морских амеб).

Вопрос № 4: В пазухах листьев высокой пальмы скопилась дождевая вода. Через некоторое время в ней обнаружены те же инфузории, что и в расположенном рядом озере. Каким образом инфузории «взобрались» на пальму?

(Неблагоприятные условия, например, пересыхание водоема, инфузории переживают в состоянии цисты. Цист много в пыли на берегу озера. Ветром цисты могли быть занесены на пальму).

Вопрос № 5: В ходе опытов отметили, что евглена зеленая всегда плывет из более темной в более светлую часть водоема; инфузория-туфелька- из капли соленой жидкости в чистую воду, из капли чистой воды в каплю с бактериями. Что общего между этими явлениями.

(Эти явления – проявление раздражимости – ответной реакции организма на изменение окружающей среды. В опытах наблюдаем положительные пищевой и световой \таксисы, таксис – это направленное движение простейших, отрицательный хемотаксис).

Вопрос № 6:

Рассмотрите рис.1.

Напишите названия животных, изображённых на рисунках.

(Амеба,Эвглена зеленая и инфузория туфелька)

Конспект урока с приложениями по биологии на тему «Многообразие одноклеточных животных»

Класс саркодовые (или корненожки)

Общая характеристика

К данному классу относятся одноклеточные животные, которым свойственна непостоянная форма тела. Это связано с образованием ложноножек, служащих для передвижения и захвата пищи. Многие корненожки имеют внутренний или наружный скелет в виде раковин. После смерти эти скелеты оседают на дно водоемов и образуют ил, постепенно превращающийся в мел.

Большинство представителей саркодовых обитают в морских и пресных водоемах, влажной почве, многие паразитируют в различных органах человека и животных, вызывая тяжелые заболевания. Класс включает около 10000 видов.

Типичный представитель этого класса — амеба обыкновенная

Строение и размножение амебы

Амеба — одно из наиболее просто устроенных животных, лишено скелета. Обитает в иле на дне канав и прудов. Внешне тело амебы представляет собой сероватый студенистый комочек размером 200-700 мкм, не имеющий постоянной формы, который состоит из цитоплазмы и пузырьковидного ядра и не имеет раковины. На теле амебы постоянно образуются меняющие свою форму выросты — ложные ножки (псевдоподии). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение амебы. Передвигаясь, амеба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, охватывает их ложноножками так, что они оказываются внутри тела, образуя пищеварительную вакуоль вокруг заглоченного кусочка, в которой происходит внутриклеточное пищеварение. Непереваренные остатки выбрасываются наружу в любом участке тела. Конечные продукты жизнедеятельности (углекислый газ и другие вредные вещества и непереваренные остатки пищи) выделяются с водой через пульсирующую (сократительную) вакуоль, удаляющую излишки жидкости через каждые 1-5 мин.

Специального органоида дыхания у амебы нет. Необходимый для жизни кислород она поглощает всей поверхностью тела.

Амебы размножаются только бесполым путем (митозом). В неблагоприятных условиях (например, при высыхании водоема) амебы втягивают псевдоподии, покрываются прочной двойной оболочкой и образуют цисты (инцистируется).

Другие представители класса

Многие виды саркодовых обитают в морских и пресных водах. Некоторые саркодовые на поверхности тела имеют скелет в виде раковины (раковинные корненожки, фораминиферы).

В толстом кишечнике человека и многих позвоночных животных обитают паразитические виды амеб. Один из них — дизентерийная амеба — питается разрушенными частичками эпителия кишечника и эритроцитами крови и является возбудителем тяжелой болезни — амебной дизентерии.

К числу непатогенных амеб относятся кишечная и ротовая амебы.

Кишечная амеба (Entamoeba coli). Локализация. Верхний отдел толстой кишки, обитает только в просвете кишечника.

Ротовая амеба (Entamoeba gingivalis). Локализация. Ротовая полость, зубной налет у здоровых людей и имеющих заболевания полости рта, кариозные полости зубов.

Класс жгутиковые

Жгутиковые — древнейшая группа простейших, лежащая у корня родословного древа животного мира и связывающая животных с миром растений.

Характеристика класса

Одним из наиболее важных признаков, используемых в классификации простейших, служат органоиды движения. У жгутиковых это жгуты, или бичи — тонкие цитоплазматические выросты. Они обычно находятся на переднем конце тела. Количество жгутиков у разных видов колеблется от 1 до 8 и более.

Тело жгутиковых имеет микроскопические размеры, покрыто пелликулой и имеет относительно постоянную форму (овальную, грушевидную или веретеновидную), характерную для каждого вида. Ядро клетки пузырьковидной формы, содержит одно или несколько ядрышек. Обычно жгутиковые имеют по одному ядру, но встречаются двухядерные формы. У многих видов имеются сократительные вакуоли, у паразитических форм она отсутствует.

По способу питания (ассимиляции) делятся на:

гетеротрофных — имеют пищеварительные вакуоли. Паразитические формы всасывают пишу всей поверхностью тела.

аутотрофных — органоидами питания служат хлоропласты

миксотрофных — могут использовать для питания как неорганические, так и органические вещества, что позволяет относить их к переходным формам от растений к животным.

Размножение обычно бесполое, путем продольного деления на две части. У многих видов имеется и половой процесс, во время которого происходит слияние половых форм (копуляция).

Жгутиковые обитают в пресной и морской воде, реже во влажной почве и играют важную роль в жизни водоемов, в круговороте веществ в природе. Многие жгутиковые ведут паразитический образ жизни. Класс включает более 6000 видов.

В стоячих пресноводных водоемах обитают многочисленные виды зеленых биченосцев (эвгленовые и фитомонады). Временами они появляются в таких больших количествах, что вода приобретает зеленую окраску (цветение воды).

Различают одиночные свободноживущие формы, колониальные формы и паразитические формы.

Одиночные свободноживущие формы

Колониальные формы

Колониальные жгутиковые (вольвокс, пандорина, эвдорина и др.) рассматриваются как переходные формы от одноклеточных к многоклеточным организмам.

Паразитические формы

Ряд жгутиковых (трипаносомы, лейшмании, лямблии, трихомонады и др.) являются паразитами человека и животных, возбудителями тяжелых заболеваний. Они паразитируют в пищеварительном тракте, внутренних органах, крови или на кожных покровах человека.

Класс споровики

Этот класс представляет собой группу простейших организмов, ведущих исключительно паразитический образ жизни в клетках человека и животных. Известно около 4000 видов споровиков.

Характеристика класса

Под влиянием паразитизма строение споровиков сильно упростилось по сравнению с представителями других классов. Они не имеют органоидов передвижения, пищеварительных и сократительных вакуолей. Питание, дыхание, выделение осуществляются всей поверхностью тела. Тело споровиков состоит из мелкой овальной или вытянутой в длину клетки.

Жизненный цикл. Отличается сложностью, часто со сменой хозяев и чередованием бесполого размножения, полового и спорогонии.

Паразиты человека относятся к отрядам Кровяных споровиков

К этому отряду относятся малярийные плазмодии — возбудители малярии у рептилий, птиц и многих видов млекопитающих.

Отряд кокцидий (Coccidia)

Кокцидии представляют собой обширную группу паразитических простейших, включающую около 400 видов. Паразитируют они в самых различных группах беспозвоночных и позвоночных животных: кольчатых червях, моллюсках, членистоногих, позвоночных. Для кокцидии характерен внутриклеточный паразитизм в различных органах и тканях. Некоторые виды кокцидии являются опасными паразитами домашних животных, домашней птицы и некоторых разводимых в рыбоводческих хозяйствах рыб. В человеке из этого отряда паразитирует один вид кокцидии — токсоплазма.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — возбудитель токсоплазмоза.

Локализация. Клетки головного мозга, печени, селезенки, лимфатических узлов, сердечной и скелетных мышцах, тканях глаза, иногда в легких и стенках матки, оболочках плода.

Патогенное значение и диагностика. У взрослых людей проникновение в организм токсоплазм очень редко ведет к острому заболеванию с повышением температуры, появлением сыпи, увеличением лимфатических узлов. В большинстве случаев наблюдается бессимптомное паразитоносительство или же заболевание протекает хронически без характерных симптомов. В некоторых случаях может наступить обострение хронического токсоплазмоза с воспалительными процессами и поражением нервной ткани, глаз, сердечной мышцы и т. д.

Опасно заражение токсоплазмозом женщин во время беременности. Из организма матери через плаценту токсоплазмы могут проникнуть в организм плода и вызвать его гибель. В других случаях могут рождаться мертвые или нежизнеспособные дети с различными уродствами (гидроцефалия, микроцефалия). Иногда у детей наблюдается острый врожденный токсоплазмоз, характеризующийся высокой температурой, отеком, сыпью. Результатом врожденного токсоплазмоза может быть отставание в умственном развитии вплоть до идиотии.

Личная профилактика сводится к личной гигиене при общении с домашними животными, при работе на приусадебном участке, исключению из пищи сырых и полусырых мясных блюд (не пробовать сырой фарш), тщательной обработке овощей, фруктов и огородной зелени.

Класс инфузории

Общая характеристика класса

Это наиболее высокоорганизованные простейшие, обитающие в пресных и морских водоемах, во влажной почве. Некоторые виды являются паразитами человека и животных. У инфузорий разных видов разнообразная форма тела, но чаще удлиненная, обтекаемая. Органоидами передвижения у них служат реснички. Для инфузорий характерно наличие не менее двух разных по размеру ядер — большого (макронуклеус) и малого (микронуклеус), выполняющих различные функции. Иногда может быть несколько макронуклеусов и несколько микронуклеусов. Размножаются инфузории бесполым и половым способами. Класс объединяет свыше 5000 видов.

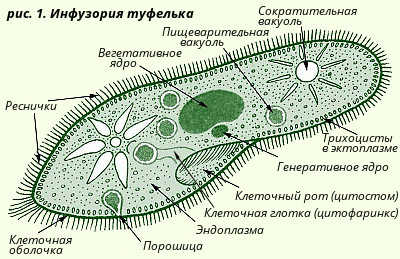

Типичным представителем класса ресничных инфузорий является инфузория туфелька или парамеция (Рагаmaecium caudatum; рис. 1)

Инфузория туфелька обитает в мелких стоячих водоемах. Формой тeлa она напоминает подошву туфли, в длину достигает 0,1-0,3 мм, покрыта прочной эластичной оболочкой – пелликулой.

Органоиды движения — волосовидные реснички (у инфузории туфельки их 10-15 тыс.), покрывающие все тело. Туфелька быстро передвигается благодаря согласованной работе ресничек, которые загребают воду.

Органоиды питания. На так называемой брюшной стороне находится предротовое углубление — перистом, ведущее в клеточный рот, который переходит в глотку. Вода с бактериями и одноклеточными водорослями, которыми питается инфузория, через рот и глотку загоняется особой группой ресничек перистома в эндоплазму, где окружается пищеварительной вакуолью. Последняя постепенно передвигается вдоль тела инфузории. По мере передвижения вакуоли заглоченные бактерии перевариваются в течение часа. Непереваренный остаток выбрасывается наружу через специальное отверстие в эктоплазме — порошицу, или анальную пору.

Органоиды осморегуляции. На переднем и заднем концах тела в цитоплазме находится по одной пульсирующей вакуоли. Передняя и задняя вакуоли сокращаются попеременно. Пульсирующие вакуоли выполняют двоякую функцию — отдачу излишней воды, что необходимо для поддержания постоянного осмотического давления в теле парамеции, и выделение продуктов диссимиляции.

Ядерный аппарат туфельки представлен по меньшей мере двумя качественно различными ядрами, расположенными в цитоплазме. Форма ядер обычно овальная.

Крупное вегетативное ядро называется макронуклеусом. Мелкое генеративное — микронуклеус. В нем перед каждым делением происходит удвоение числа хромосом, поэтому микронуклеус рассматривают как «депо» наследственной информации, передаваемой из поколения в поколение.

Инфузория-туфелька размножается как бесполым, так и половым путем.

При бесполом размножении клетка перешнуровывается пополам по экватору и размножение осуществляется путем поперечного деления.

Половой процесс заключается во временном соединении двух особей ротовыми отверстиями и обмене частями их ядерного аппарата с небольшим количеством цитоплазмы.

Туфелька и некоторые другие свободноживущие инфузории питаются бактериями и водорослями. В свою очередь, инфузории служат пищей для мальков рыб и многих беспозвоночных животных. Иногда туфелек разводят для корма только что вылупившихся из икринок мальков рыб.

Значение инфузорий

Обитающие в почве инфузории и другие простейшие способствуют повышению плодородия орошаемых земель в южных районах. Многие инфузории паразитируют на рыбах, иногда вызываемые ими заболевания приводят к массовой гибели молоди карпа в прудовых хозяйствах.

Паразитические инфузории

Среди паразитических инфузорий определенный интерес представляет балантидиум, обитающий в кишечнике человека, свиньи. В результате его жизнедеятельности изъязвляется слизистая оболочка, разрушаются кровеносные сосуды. Заболевание проявляется кровавым поносом. При неблагоприятных условиях паразиты превращаются в цисты, которыми человек заражается при несоблюдении правил личной гигиены.

Доклад — Многообразие мира животных: одноклеточные и многоклеточные

Реферат

на тему: «Многообразие мира животных: одноклеточные и многоклеточные»

Многообразие мира животных

Многообразие животных. Царство животных включает более 1,5 млн видов (самое многочисленное среди других царств живых организмов). Животные, как и растения, бактерии, грибы, населили все среды жизни: водную — рыбы, киты, раки, медузы; наземно-воздушную — жуки, бабочки, птицы, звери; почвенную — дождевые черви, медведки, кроты. Средой жизни для многих животных служат другие животные, человек, растения.

Животные разнообразны по величине, форме тела, покровам, органам передвижения, внутреннему строению, поведению и другим признакам (сравните, например, друг с другом медузу, дождевого червя, осьминога, речного рака, майского жука, акулу, голубя, волка).

Сходство животных с другими организмами и их отличия. Животные, как и все другие живые организмы, имеют клеточное строение, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, умирают. В отличие от других организмов они, как правило, питаются твердой пищей, содержащей готовые органические вещества, и у них развиты различные приспособления к ее захвату, удержанию, измельчению и перевариванию. Почти все животные имеют органы передвижения (плавники, ласты, ноги, крылья), способствующие активному поиску пищи, укрытию от врагов и непогоды и пр. У большинства животных заметно различаются передний и задний концы тела, брюшная и спинная стороны, левая и правая стороны тела. На переднем (поступательном) конце тела находятся рот, основные органы чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания), органы защиты или нападения. Мысленно через тело таких животных можно провести только одну плоскость, делящую его на две зеркально одинаковые половины. Такая симметрия тела называется двусторонней, или двубоковой. Она позволяет животным двигаться прямолинейно, сохраняя равновесие, с одинаковой легкостью поворачиваться вправо и влево.

Вдоль тела некоторых животных, например медуз, можно провести несколько воображаемых плоскостей, и каждая из них поделит его на две зеркально подобные половины. Линии плоскостей расходятся от центра пересечения лучами. Такую симметрию тела называют лучевой. Она присуща животным, ведущим в основном сидячий или малоподвижный образ жизни, и дает возможность ловить добычу и чувствовать приближение опасности с любой стороны.

Зоология — наука о животных

Зоология — наука о животных. Люди издавна использовали животных в своей жизни. Добывая животных, охраняя жилища от хищников и ядовитых змей и т.п., они приобретали знания об их внешнем виде, местообитании, образе жизни, повадках и передавали их из поколения в поколение. Со временем появились книги о животных, возникла наука зоология (от греч. «зо-он» — животное и «логос» — слово, учение). Ее рождение относят к III в. до н.э. и связывают с именем древнегреческого ученого Аристотеля.

Современная зоология — это целая система наук о животных. Одни из них изучают строение, развитие животных, образ жизни, распространение на Земле; другие — отдельные группы животных, например только рыб (ихтиология) или только насекомых (энтомология). Знания, добытые зоологическими науками, имеют большое значение для осуществления охраны и восстановления численности ряда животных, борьбы с вредителями растений, переносчиками и возбудителями заболеваний человека и животных и т.п.

Классификация животных. Все животные, как и другие живые организмы, по признакам родства объединены учеными в систематические группы. Самая мелкая из них — вид. Все зайцы-беляки, обитающие в тайге, смешанных лесах или тундре, принадлежат к одному виду — Заяц-беляк. Видом в зоологии называют совокупность животных, сходных между собой по всем существенным признакам строения и жизнедеятельности, обитающих на определенной территории и способных давать плодовитое потомство. Каждое животное, имеющее только ему присущие особенности строения и поведения, называют особью. Сходные виды объединяют в роды, роды — в семейства, семейства — в отряды. Более крупные систематические группы животных — классы, типы.

Царство животных включает два подцарства: Одноклеточные животные и Многоклеточные животные, в которые объединены более 20 типов и несколько сотен классов.

Подцарство одноклеточные животные, или простейшие

Одноклеточные животные обитают в водоемах, каплях росы на листьях растений, во влажной почве, в органах растений, животных и человека.

Тело простейшего состоит из цитоплазмы, поверх которой имеется тончайшая наружная мембрана, а у большинства и плотная оболочка. В цитоплазме находятся ядро (одно, два или более), пищеварительные и сократительные (одна, две или более) вакуоли. Большинство простейших активно передвигается с помощью особых органоидов.

Подцарство простейших включает 40 тыс. видов, объединенных в несколько типов. Самые крупные из них два: тип Саркодовые и жгутиковые и тип Инфузории.

Тип саркодовые и жгутиковые

Места обитания, строение и образ жизни.

К саркодовым и жгутиковым относятся в основном свободноживущие организмы. Наиболее распространены из них амеба обыкновенная и эвглена зеленая. Амеба обыкновенная живет в придонных местах пресных водоемов. Она не имеет постоянной формы тела и передвигается перетеканием в образующиеся выпячивания — ложноножки (на греч. «амеба» означает «изменчивая»). Эвглена зеленая живет в верхних слоях пресных водоемов. Она имеет плотную оболочку, придающую ей постоянную веретеновидную форму тела; передвигается с помощью жгутика. Внутри тела эвглены имеются ядро, хлоропласты, сократительная вакуоль, светочувствительный глазок.

Амеб и других простейших, не имеющих оболочки и способных образовывать ложноножки, относят к саркодовым (от греч. «саркос» — плазма). Эвглен и других простейших, имеющих жгутики, относят к жгутиковым. Некоторые жгутиковые, например жгутиковая амеба, имеют жгутики и ложноножки, что свидетельствует о близком родстве саркодовых и жгутиковых и служит основанием объединения их в один тип.

Питание. Амеба обыкновенная питается в основном одноклеточными организмами, захватывая их ложноножками. Пища переваривается в пищеварительных вакуолях под влиянием пищеварительного сока. При этом сложные органические вещества пищи превращаются в менее сложные и переходят в цитоплазму (они идут на образование собственных органических веществ, которые служат строительным материалом и источником энергии). Непереваренные остатки пищи выводятся наружу в любой части тела. Эвглена зеленая, как и одноклеточные водоросли, на свету образует органические вещества. При недостатке света она питается растворенными в воде органическими веществами.

Дыхание. Свободноживущие простейшие дышат растворенным в воде кислородом, поглощая его всей поверхностью тела. Попав в цитоплазму, кислород окисляет сложные органические вещества, превращая их в воду, углекислый газ и некоторые другие соединения. При этом освобождается энергия, необходимая для жизнедеятельности организма. Углекислый газ, образующийся в процессе дыхания, удаляется через поверхность тела.

Раздражимость. Одноклеточные животные реагируют на свет, температуру, различные вещества и другие раздражители. Амеба обыкновенная, например, движется от света в затененное место (отрицательная реакция на свет), а эвглена зеленая плывет в сторону света (положительная реакция на свет). Способность организмов реагировать на действие раздражителей называется раздражимостью. Благодаря этому свойству одноклеточные животные избегают неблагоприятных условий и находят пищу.

Размножение саркодовых и жгутиковых происходит путем деления. Материнская особь дает начало двум дочерним, которые при благоприятных условиях жизни быстро растут, и уже через сутки происходит их деление.

Сохранение при неблагоприятных условиях жизни. При понижении температуры воды или высыхании водоема на поверхности тела амебы из веществ цитоплазмы образуется плотная оболочка. Само тело округляется, и животное переходит в покоящееся состояние, называемое цистой (от греч. «цистис» — пузырь). В таком состоянии амебы не только сохраняются при неблагоприятных условиях жизни, но и расселяются при помощи ветра и животных. В цисты превращаются многие саркодовые и жгутиковые, в том числе амеба дизентерийная, эвглена зеленая, лямблии и трипаносомы.

Тип инфузории

Места обитания, строение и образ жизни.

К типу инфузорий относятся туфельки, бурсарии, гуськи, сувойки. Эти и большинство других инфузорий живут в пресных водоемах с разлагающимися органическими остатками (их название происходит от греч. «инфузиум» — настой). Форма их тела веретеновидная (туфельки), бочонковидная (бурсарии), колоколовидная (трубачи).

Тело инфузорий покрыто рядами ресничек, при помощи которых они передвигаются. Имеются инфузории, например сувойки, ведущие сидячий образ жизни. К подводным предметам они прикрепляются сократимым стебельком.

Инфузории по сравнению с другими простейшими имеют более сложное строение. У них имеются большое и малое (или малые) ядра, клеточные рот и глотка, околоротовая впадина, постоянное место удаления остатков непереваренной пищи — порошица. Сократительные вакуоли инфузорий состоят из собственно вакуолей и приводящих канальцев.

Питание. Большинство инфузорий питается различными органическими остатками, бактериями и одноклеточными водорослями. Пища попадает в предротовую впадину благодаря согласованному колебанию окружающих ее ресничек, а затем через рот и глотку в цитоплазму (в образующуюся пищеварительную вакуоль). Не-переварившиеся остатки пищи удаляются через порошицу.

Дыхание и выделение у инфузорий происходят так же, как у саркодовых и жгутиковых, через всю поверхность тела.

Раздражимость. В ответ на действие света, температуры и других раздражителей инфузории движутся к ним или в обратную сторону (положительный и отрицательный таксисы — движения).

Размножение и сохранение при неблагоприятных условиях у инфузорий происходят в основном так же, как у саркодовых и жгутиковых.

Происхождение и значение простейших

Происхождение простейших. Ученые считают, что саркодовые и жгутиковые — самые древние простейшие. Они произошли от древних жгутиковых около 1,5 млрд лет назад. Инфузории — более высокоорганизованные животные — появились позднее. Существование жгутиковых, имеющих хлоропласты, свидетельствует о родстве и общности происхождения простейших и одноклеточных водорослей от древнейших жгутиковых.

Значение простейших. Многие простейшие, особенно инфузории, участвуют в самоочищении водоемов, служат пищей малькам рыб, мелким рачкам, которые поедаются крупными рыбами и другими животными. Из раковинок таких простейших, как радиолярии и фораминиферы, в течение тысячелетий образовались громадные отложения мела и известняка. Среди простейших много паразитов. Дизентерийная амеба, внедрившись в оболочку толстого кишечника человека и размножаясь в ней, вызывает образование язв, поглощает красные кровяные тельца крови. Жгутиконосец лямблия паразитирует в тонком кишечнике и желчных протоках печени человека (преимущественно детей), вызывая воспаление желчного пузыря и кишечные расстройства. Инфузория балантидий в тканях кишечника питается клетками крови. Наибольшее количество паразитов человека и животных имеется в типе споровиков. Один из них — малярийный паразит — вызывает изнурительную болезнь малярию. Малярийные паразиты внедряются в красные кровяные тельца крови человека и питаются их содержимым. Распространители малярийных паразитов — малярийные комары. Другой представитель типа споровиков — кокцидия — паразитирует в кишечнике кур, кроликов, зайцев и других животных, вызывая нередко массовую гибель молодняка.

Подцарство многоклеточные животные тип кишечнополостные

К кишечнополостным относятся медузы, актинии, коралловые полипы. Их тело состоит из двух слоев клеток, между которыми находится неклеточная опорная пластинка. Клетки ограничивают полость, сообщающуюся с внешней средой одним отверстием — ртом. В ней происходит частичное переваривание пищи. Кишечнополостные — низшие многоклеточные животные с лучевой симметрией тела.

Одни из кишечнополостных ведут малоподвижный образ жизни, прикрепляясь к субстрату. Их называют полипами (от греч. «полип» — многоногий). Другие — медузы — свободно плавают в толще воды. Описано около 9 тыс. видов этого типа. Основные классы: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы.

Класс гидроидные

К гидроидным относятся пресноводные гидры (бурая, стебельчатая, зеленая и др.) и морские колониальные полипы, например обелия. Пресноводные гидры внешне похожи на стебельки растений длиной 1-3 см. На одном конце их тела имеется подошва, которой они прикрепляются к опоре, на другом — рот, окруженный щупальцами. Гидры ведут одиночный, преимущественно прикрепленный образ жизни. По способу питания они — хищники. Основная их пища — дафнии и циклопы. Морские гидроидные ведут сидячий образ жизни и имеют вид небольших кустиков, состоящих из нескольких сотен и даже тысяч особей.

Наружный слой тела гидроидных состоит из покровно-мускульных, стрекательных, промежуточных и некоторых других видов клеток. Покровно-мускульные клетки, имеющие мускульные волоконца, осуществляют сокращение и расслабление щупалец и всего тела. Стрекательные клетки расположены в основном на щупальцах. Ядовитая жидкость, имеющаяся в их капсулах, парализует или убивает мелких животных, а у крупных вызывает жжение. Промежуточные клетки дают начало клеткам других видов.

Внутренний слой тела образован железистыми и пищеварительно-мускульными клетками. Железистые клетки выделяют в кишечную полость пищеварительный сок. Под его влиянием пища частично переваривается. Пищеварительно-мускульные клетки жгутиками перемещают частицы пищи в кишечной полости, а ложноножками захватывают их и переваривают в пищеварительных вакуолях. Таким образом, у кишечнополостных происходит и внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питательные вещества поступают во все клетки тела, а непереваренные остатки пищи удаляются наружу через рот. Дыхание и выделение у кишечнополостных осуществляются через всю поверхность тела.

Нервная сеть. Рефлекс. По обеим сторонам опорной пластинки располагаются нервные клетки, образующие нервную сеть. Когда к гидре или к особям обелии прикасается какое-либо животное, то в чувствительных клетках возникает возбуждение, которое передается нервным клеткам, распространяется по всей нервной сети и вызывает сокращение кожно-мускульных клеток. Ответ организма на действие раздражителей, осуществляемый при посредстве нервной сети (нервной системы), называют рефлексом.

Размножение. При благоприятных условиях жизни на теле гидр образуются почки. Они увеличиваются в размерах, на их свободном конце образуются щупальца и рот, а затем и подошва. У одиночных полипов дочерние особи отделяются от материнского организма и живут самостоятельно, у колониальных полипов не отделяются и происходит рост колоний. Почкование — бесполый способ размножения.

Половое размножение гидр связано с образованием особых бугорков. У обоеполых гидр (гермафродитов) в одних бугорках тела развиваются яйцеклетки, в других — сперматозоиды; у разнополых — или яйцеклетки, или сперматозоиды. Созревшие сперматозоиды выходят в воду, проникают в бугорки других особей и сливаются с яйцеклетками. В оплодотворенных яйцеклетках образуются многоклеточные зародыши. Они зимуют, а взрослые особи погибают. Весной развитие зародышей возобновляется и появляются молодые гидры.

У морского колониального гидроида обелии имеются особи без щупалец и рта. В определенное время года они отпочковывают маленьких медузок (диаметр колокола 2-3 мм), различающихся по полу. Самки медузок выметывают в воду яйца, а самцы — сперматозоиды. Из оплодотворенных яиц развиваются личинки с ресничками, которые прикрепляются к подводным предметам и дают начало новым колониям полипов.

Регенерация. Для многих кишечнополостных характерна регенерация — способность восстанавливать поврежденные и утраченные части тела. Целая гидра, например, может развиться из 1/200 части ее тела.

Класс сцифоидные и класс коралловые полипы

Класс Сцифоидные включает крупных медуз (ушастая медуза, корнероты, полярная медуза), похожих на чаши, перевернутые вверх дном (от греч. «сцифос» — чаша). Величина тела медуз в поперечнике от 30 см до 2 м. По его краю располагаются многочисленные щупальца. На нижней стороне тела есть ротовое отверстие и 4 ротовые лопасти. Опорная пластинка у сцифоидных меду: толстая, студнеобразная. Медузы плавают путел выталкивания воды из-под колокола. Их нервна* система более развита, чем у гидроидных (скопления нервных клеток напоминают нервные узлы).

Медузы — раздельнополые животные. Половые продукты, развивающиеся во внутреннем слое клеток, они выметывают через рот. Из оплодотворенных яйцеклеток развиваются личинки, покрытые ресничками. Опустившись на дно, они превращаются в полипов (1-3 мм высотой). Выросшие полипы отпочковывают молодых медузок. Полипная стадия в жизненном цикле сцифоидных кратковременная, а медузная — основная.

Класс Коралловые полипы включает одиночных (актинии) и колониальных кораллов (красный, черный и др.). Актинии населяют дно морей. Их тело имеет вид цилиндра с многочисленными короткими толстыми щупальцами. Актинии передвигаются путем расслабления и сокращения подошвы. Питаются в основном рачками и мелкой рыбой. Колонии коралловых полипов, например красного коралла, состоят из сотен и даже тысяч особей. Многие из них имеют известковый или роговой скелет. Питаются они мелкими животными (мелкие рачки, личинки и др.).

Размножаются коралловые полипы бесполым (почкование) и половым путем. Половые клетки развиваются во внутреннем слое клеток. Развившееся потомство покидает материнский организм через рот на стадии личинок, которые прикрепляются ко дну и превращаются во взрослых полипов. Медузная стадия в жизненном цикле коралловых полипов отсутствует.

Происхождение и значение кишечнополостных

Происхождение. Кишечнополостные произошли от каких-то первых примитивных многоклеточных животных, тело которых состояло из двух типов клеток — двигательных со жгутиками и пищеварительных, способных образовывать ложноножки. Сами предки кишечнополостных произошли от древнейших колониальных одноклеточных животных.

Значение. Морские кишечнополостные — важное звено в цепях питания многих животных. Щупальца и колокола некоторых медуз, например полярной, служат убежищем для мальков рыб. Коралловые полипы — биологические фильтраторы воды. Образуемые кораллами рифы и острова — опасные препятствия для судоходства. Скелеты кораллов за многие тысячелетия образовали огромные отложения известняка. Благородные кораллы, например красный коралл, используют для изготовления различных украшений. В Японии и Китае студнеобразную массу медуз, например аурелии и ропилемы, употребляют в пищу. Некоторые медузы опасны для человека: от яда дальневосточной медузы крестовичка на коже появляются волдыри, происходит онемение рук.

Урок «Многообразие простейших. Общая характеристика одноклеточных животных»

Урок биологии в 7 классе

по теме «Многообразие простейших. Общая характеристика одноклеточных животных»

(по учебнику Константинова В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: Животные: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательной школы / Под ред. В.М.Константинова, И.Н.Пономаревой. — М.: Вентана — Граф, 2004).

Учитель 1 категории МКОУ СОШ №4 п. Песковка Омутнинского района–

Братчикова Алла Альбертовна

Дидактическая цель: систематизировать и обобщить знания о животных подцарства Простейших.

Тип урока: урок обобщения знаний.

Цели по содержанию урока:

Познавательная (образовательная)- создать условия для обобщения и закрепления знаний о многообразии и классификации одноклеточных животных, о мерах борьбы и профилактики заражения паразитическими простейшими, о роли одноклеточных в природе и жизни человека;

Развивающая – продолжить формирование метапредметных умений и навыков: сравнение, анализ, обобщение. Развивать интерес к работе с дополнительной литературой, которая является источником информации.

Воспитательная – способствовать пониманию значения для человека знаний об окружающей природе. Продолжить формирование культуры умственного труда, умения выслушивать мнение других, высказывать и отстаивать своё мнение. Способствовать развитию коммуникативных способностей учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные — обобщение и закрепления знаний о многообразии и классификации одноклеточных животных, о мерах борьбы и профилактики заражения паразитическими простейшими, о роли одноклеточных в природе и жизни человека.

Метапредметные:

познавательные — умение выделять главное в тексте, работать с дополнительной учебной информацией структурировать учебный материал, грамотно формулировать выводы;

коммуникативные — умение работать в паре, выслушивать мнение других, высказывать и отстаивать своё мнение

регулятивные — умение организовать выполнение заданий учителя, развитие навыков самооценки и самоанализа

личностные — формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе выполнения учебных заданий.

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый, наглядно-иллюстративный

Форма организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная.

Оборудование: осадочные породы (мел, ракушечник), мультимедийная презентация

Ход урока:

Актуализация.

Мы познакомились с представителями подцарства Простейших. Давайте вспомним их классификацию и систематическое положение.

Заполняем схему на доске

Царство Животные

Подцарство Простейшие

Тип _________ Тип ________ Тип __________

Вид________ Вид__________ Вид________

Целеполагание. Обобщение знаний.

Что же объединяет этих животных в одну группу?

В ходе беседы даём ответ на поставленный вопрос и выделяем признаки подцарства Простейшие:

*одноклеточность

*микроскопические размеры

*схожее строение

*способность к инцистированию

*каждая клетка – самостоятельный организм.

П.В: Как вы думаете, каким животным в природе живется комфортнее крупным или мелким?

В природе две стратегии выживания — для крупных и маленьких организмов. Сравним особенности мелких и крупных животных. Организм контактирует с окружающей средой через поверхность: чем больше поверхность, тем больше зависимость от внешней среды. Если взять 70 кг инфузорий, то общая поверхность их тела в 20 тысяч раз больше поверхность тела человека с таким же весом. Тут уж никакой личной жизни, организм полностью подчинён среде. Любая песчинка, комарик или капля дождя таят опасность гибели каждую секунду. Они и гинут и в массе.

То ли дело крупные животные, например звери: защищены мехом, холод и жара им не страшны. Сильные, камнем не задавишь, да и не догнать!! С другой стороны, конечно, болезни, голод.… Рождают всего несколько детёнышей за долгую жизнь. Тигры большие, а вымирают. Взять ту же инфузорию: может удваиваться каждый день, через год покроет сплошной плёнкой весь земной шар.

Действительно, скорость размножения простейших поистине гигантская. Она позволяет быстро осваивать ресурсы подходящей пищи, где бы они появлялись. Таким образом, природа уравновесила шансы крупных и мелких организмов влияет на экосистемы.

П.В: Почему же столь примитивные животные за длительный период эволюции не стали более сложными, многоклеточными, совершенными? Что заставило их сохранить простое 1-клеточное строение?

В ходе беседы выявляем преимущества одноклеточности:

Уживаются с более крупными животными, не мешая друг другу

Не конкурируют с ними из-за пищи, т.к. питаются мелкими частицами, которые не могут быть использованы крупными животными

Из-за размеров крупные животные для них безопасны

Благодаря инцестированию могут использовать для жизни временные водоёмы (лужи, канавы, след от копыта и др.)

Быстро делятся. Инфузория каждые 8-12 часов.

Хорошо приспособлены к обитанию в теле животных (паразиты)

3. Самостоятельная работа

Используя текст параграфа 12 и приложение 1выявите, какое значение имеют простейшие в природе и жизни человека, заполните таблицу и схему в тетради:

Значение

1 5

4

3

Паразитические одноклеточные животные

Животное | Вызываемое заболевание | Пути заражения | Меры борьбы и профилактика |

Амёба дизентерийная | |||

Лямблия | |||

Лейшмания | |||

Трипанасома | |||

Малярийный плазмодий |

По окончанию самостоятельной работы делаем вывод об особенностях животных подцарства Простейших

Заключение

Простейшие обладают всеми свойствами животных, но функции их организма выполняют единственная клетка. Мелкие размеры позволяют им обмениваться веществами со средой через поверхность тела. Для других функций служат специальные органеллы. Трудные условия простейших переживают в виде цисты. Бесполым размножением простейших увеличивает численность, а половом — качество потомства. В их жизненном цикле происходит чередование полового и бесполого поколения. Особенно сложные циклы имеют паразитические формы. Благодаря огромной плодовитости биомасса и роль простейших велика во многих экосистемах, особенно в водных. Скелеты простейших составляют основу осадочных горных пород. Простейшие — возбудители опасных болезней.

4 Закрепление знаний и контроль.

Ответьте на вопросы и выполните задание к параграфу 12.

Тестовая проверка знаний об особенностях строения и жизнедеятельности простейших (приложение 2)

По результатам тестирования проводится взаимопроверка.

5. Домашнее задание.

— Повторить гл. 3:

— Написать рассказ, стих или произведение иного жанра о Простейших животных:

— составить кроссворд, ребус по теме урока.

Приложение 1Простейшие в природе

Простейшие-строители горных пород: Почти 600 миллионов лет назад произошла . Большинство живых организмов скелетами, защитивших их от врагов. С тех пор бесчисленное поколение простейших гибли, их раковины откладывались на дне морей, километровые толщи осадков спрессовались под собственной тяжестью, превращаясь в мел и известняк. Движение земной коры поднимали осадочные породы на поверхность, сооружая из них горы. Вода вымывала минеральные вещества обратно в море, где они снова использовались для построения раковин. Так, благодаря простейшим, совершался круговорот минеральных элементов в биосфере на протяжении её истории.

Простейшие-важное звено водных экосистем: Пищевые цепи в водных экосистемах начинают с микроскопических водорослей. Вторым звеном в них обычно являются планктонные простейшие – первые потребители зелёной продукции. Затем они становятся основой питания плотоядных обитателей водных экосистем — рачков, мальков рыб и всех последующих потребителей. Когда остатки мёртвых растений и животных, опускающих на дно, их подбирают донные простейшие.

Немало простейших населяет и каждой миллиметр почвы, насыщенной грунтовой влагой. Вместе с другими обитателями они поддерживают плодородие почв.

Без простейших не могут существовать растительноядные животные: Ирония судьбы: растительноядные животные сами не в состоянии переваривать целлюлозу (клетчатку) — основу растительных тканей! За них это делают простейшие, заселяющей их пищевой тракт с первых дней жизни. Кишечник термита, слепая кишка зайца и желудок коровы оборудованы специальными складами для размещения этих сожителей. Хозяин усваивает лишь результат их пищеварения, а заодно и самих простейших.

Приложение 2

Простейшие животные

Выбери верные ответы на вопросы

1.Эвглену можно описать одним словом как:

а) маленькая

б) изменчивая

в) зеленая.

2.Эвглена похожа на растение:

а) зеленым цветом

б) наличием хлорофилла

в) способностью к фотосинтезу

г) способностью к размножению

д) наличием хлоропластов.

3. Передний конец эвглены можно определить по:

а) расположению ядра

б) расположению жгутика

в) форме тела

г) расположению глазка.

4. Сколько сократительных вакуолей у

инфузории-туфельки:

а) 0

б) 1

в) 2

г) много.

5.У инфузории реснички служат для:

а) движения

б) питания

в) красоты

г) защиты.

6.Постоянное место для удаления не переваренной

пищи есть у:

а) эвглены

б) инфузории

в) вольвокса

г) амебы.

7.Амебу можно описать одним словом как:

б) изменчивая;

а) бесцветная;

в) питающаяся;

г) подвижная.

8.Сколько клеток в теле амебы:

а) ни одной;

б) одна;

в) две;

г) много.

9.У амебы пищеварительный сок выделяется из:

а) ядра;

б) сократительной вакуоли;

в) цитоплазмы;

г) цисты.

10.Амеба дышит с помощью:

а) вакуоли;

б) ядра;

в) поверхности;

г) цисты.

11.Непереваренные вещества удаляются из амебы через:

а) поверхность тела;

б) сократительную вакуоль;

в) ложноножки;

г) ядро.

12..Избыток воды амеба удаляет через:

а) поверхность тела;

б) сократительную вакуоль;

в) ложноножки;

г) ядро.

13.Размножение амебы начинается с деления

а) тела;

б) вакуоли;

в) ядра;

г) цисты.