По лезвию юмора: как шутить на работе и при этом не пострадать и никого не обидеть

Многие работодатели хотят, чтобы соискатели обладали чувством юмора, 11% работодателей указали такое пожелание к будущим сотрудникам в описании вакансии, HR-специалисты и руководители компаний считают, что люди с хорошим чувством юмора не только легки и приятны в общении, но и лучше работают. При этом около 25% рекрутеров иногда подшучивают над кандидатами на собеседовании, а 16% сотрудников HR-отделов сознательно проверяют чувство юмора в процессе собеседования. Очень похожая картина наблюдается и со стороны соискателей: согласно опросу HeadHunter, 21% кандидатов подшучивают над рекрутами на собеседовании.

Сами соискатели и работники компаний высоко оценивают чувство юмора, 80% опрошенных признались, что обладают хорошим чувством юмора. Большинству сотрудников компаний чувство юмора помогает скрасить «серые будни» (52%), многим оно помогает сглаживать конфликтные ситуации, налаживать отношения с руководством и клиентами (эти задачи отметили около 45% опрошенных). В любом случае 79% опрошенных считают, что чувство юмора может помочь в карьере.

В любом случае 79% опрошенных считают, что чувство юмора может помочь в карьере.

Все ли так радужно?

Природа шутки в двусмысленности, противоречии и несоответствии формы и содержания, комизме ситуации. Еще Платон утверждал, что без смешного нельзя понять серьезное, и вообще противоположное познается с помощью противоположного. Именно двуликая природа, лежащая в основе шутки, становится как источником смеха, так и в случае неудачной шутки оборачивается против шутника, становится залогом непонимания, потери хорошей репутации или даже преследования.

Реклама на Forbes

Часто восприятие шутки зависит от контекста. Анекдот, который покажется забавным и пикантным в компании друзей, может оказаться полным провалом в ситуации официального общения. Есть контексты, в которых шутки воспринимаются очень настороженно, сюда относится в первую очередь религиозный контекст. Широко известен случай с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными 30 сентября 2005 года в датской газете Jyllands-Posten.

Сам карикатурист пережил несколько покушений, за его жизнь афганские талибы предложили 100 кг золота, однако эта ситуация помогла получить ему в 2010 году Лейпцигскую премию «За будущее и свободу средств массовой информации» в €30 000.

Восприятие смешного зависит от культуры. Если какие-то культурные и религиозные сообщества категорически не допускают юмора и самоиронии на определенные темы, то в других ситуация выглядит противоположным образом. Широко известны ироничные и меткие шутки представителей британской королевской семьи, однако в Великобритании юмор пронизывает все классы, как утверждает Кейт Фокс в книге «Наблюдая за англичанами.

Многие работают в мультикультурной среде, часто общаются с коллегами или друзьями из других стран, поэтому нам, конечно, важно понять отношение к шуткам в другой культуре прежде чем пробовать шутить самим или воспринимать шутки других. Много сложностей бывает у людей, непосредственно связанных с общением в межкультурной среде, — переводчиков, дипломатов и политиков.

Политики оставили след в истории не только благодаря своим поступкам, но и чувству юмора. Один из наиболее запоминающихся политиков к этом контексте — Рональд Рейган, ставший самым пожилым кандидатом в президенты США. Конечно, его возраст провоцировал многочисленные вопросы, известен его ответ в политическому оппоненту Уолтеру Мондейлу на теледебатах 1984 года, когда Рейган ответил, что не будет заострять внимание на проблеме возраста: «Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника». Аудитория прыснула со смеху, и в этот момент, как позже признавался Мондейл, он понял, что проиграл предвыборную кампанию.

Один из наиболее запоминающихся политиков к этом контексте — Рональд Рейган, ставший самым пожилым кандидатом в президенты США. Конечно, его возраст провоцировал многочисленные вопросы, известен его ответ в политическому оппоненту Уолтеру Мондейлу на теледебатах 1984 года, когда Рейган ответил, что не будет заострять внимание на проблеме возраста: «Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника». Аудитория прыснула со смеху, и в этот момент, как позже признавался Мондейл, он понял, что проиграл предвыборную кампанию.

Юмор нужен не только политикам, но и всем людям, желающим продвинуться по карьерной лестнице. Мы составили небольшое руководство по использованию юмора на рабочем месте.

Как заставить юмор работать на вас?

Юмор — оружие лидеров

Юмор довольно часть используется на рабочем месте, согласно статистике, юмор появляется примерно в 10% электронных писем, в личном общении его чаще используют сотрудники, занимающие руководящие позиции. Хотя юмор и объединяет людей разных социальных групп и свойственен разным классам, он все же ассоциируется с успехом, смелостью и раскрепощенностью, свойственным лидерам. Согласно исследованиям профессоров Сесили Купер Тони Конга и Крега Кроссли, когда лидеры используют юмор как средство межличностного общения, их подчиненные чувствуют себя более счастливыми, это помогает наладить коммуникацию, сотрудники начинают охотнее помогать друг другу, что в итоге положительно отражается на эффективности и производительности.

Хотя юмор и объединяет людей разных социальных групп и свойственен разным классам, он все же ассоциируется с успехом, смелостью и раскрепощенностью, свойственным лидерам. Согласно исследованиям профессоров Сесили Купер Тони Конга и Крега Кроссли, когда лидеры используют юмор как средство межличностного общения, их подчиненные чувствуют себя более счастливыми, это помогает наладить коммуникацию, сотрудники начинают охотнее помогать друг другу, что в итоге положительно отражается на эффективности и производительности.

В то же время юмор становится опасным оружием в неопытных руках, которые может подорвать репутацию неудачливого шутника. В книге «Я не могу поверить, что он только что это сказал» (I Can’t Believe You Just Said That) Дэнни Уоллес говорит о феномене грубости и неудачных шутках, которые могут дорого обойтись лидерам. Одна неудачная шутка может создать впечатление о человеке как о грубом и неотесанном, нетолерантном и непрофессиональном сотруднике.

Помните о культурном контексте

Едва ли можно найти группу, которая допускает иронию в отношении своей культуры и страны от людей со стороны. Однако говоря о межкультурном контексте, важно еще и умение воспринимать иронию. Если в Англии вы услышали ироничное высказывание человека о приобретенном особняке или недавно полученной докторской степени, не спешите развивать эту шутку, часто это просто способ рассказать о своих заслугах, и ирония со стороны может быть понята как полное отсутствие такта и понимания культурного кода.

Однако говоря о межкультурном контексте, важно еще и умение воспринимать иронию. Если в Англии вы услышали ироничное высказывание человека о приобретенном особняке или недавно полученной докторской степени, не спешите развивать эту шутку, часто это просто способ рассказать о своих заслугах, и ирония со стороны может быть понята как полное отсутствие такта и понимания культурного кода.

По ту сторону шутки

В мире юмора тоже есть инсайдеры и аутсайдеры. Что такое инсайдерские шутки? Это юмор, доступный определенной социальной группе, основанный на совместном опыте или отношении к определенным людям и фактам, которое их объединяет. Бывает приятно встретиться со старыми друзьями, вспомнить смешные истории, часто на основании дружеского подтрунивания даже возникают шутливые прозвища. Так в английских и ирландских пабах есть круг завсегдатаев, большинство которых имеют забавные или даже граничащие с оскорбительными прозвища, однако взаимное подтрунивание — скрытый смысл таких социальных объединений, которые помогают выпустить пар приходящим в бар и не доводить бытовые ситуации до конфликта. Этот юмор не понятен людям со стороны и свойственен в той или иной степени сложившимся сообществам, он является одним из главных показателей сплоченности коллектива.

Этот юмор не понятен людям со стороны и свойственен в той или иной степени сложившимся сообществам, он является одним из главных показателей сплоченности коллектива.

В то же время есть оборотная сторона у такого юмора, изначально рассчитанного на исключение аутсайдеров. Согласно исследованиям Овула Сезера, Мориса Швейцера и Михаила Нортона, непонимание фактов расстраивает человека меньше, чем непонимание шутки. Двое ассистентов писали первый раз набор символов и отвечали «Я согласен», во втором случае ответу предшествовал смех. Человеку, не понявшему шутки, казалось, что он занимает более низкую позицию в социальной иерархии, он не чувствовал себя причастным к коллективу. В случае с непониманием информации такого эффекта не возникало.

Тяжелая артиллерия иронии и сарказма

Как правило, ирония подразумевает противоположный смысл сказанного. Ли Хуанг (INSEAD), Франческа Жино (Гарвард) и Адам Галински (Колумбия) относят сарказм и иронию не только к подростковому поведению, но и считают отличным инструментом делового общения. Люди, использующие иронию и сарказм, рискуют быть неправильно понятыми, кроме того, чтобы вложить дополнительные смыслы в высказывание, требуются определенные интеллектуальные способности.

Люди, использующие иронию и сарказм, рискуют быть неправильно понятыми, кроме того, чтобы вложить дополнительные смыслы в высказывание, требуются определенные интеллектуальные способности.

Сложные вопросы

Пример с ответами президента Рейгана может стать отличным вариантом работы со сложными вопросами, особенно когда прямой ответ способен выставить человека не в самом лучшем свете.

Но нынешний преемник Рейгана славится странными шутками в ответ на прямые вопросы, многие видят в ответах президента США сексизм, нападки на женщин, расовую и классовую нетерпимость. Конечно важно, на кого направлена шутка, на себя или в ней содержатся оскорбительные замечания окружающим людям.

Реклама на Forbes

Зыбкая почва самоиронии

В таком контексте самым безопасным вариантом кажется самоирония. Действительно, зачастую это единственный надежный способ пошутить и не задеть собеседника. Но есть ли и у самоиронии оборотная сторона?

Конечно, особенно если речь идет об основных компетенциях сотрудника или кандидата на должность. Репутация может дать трещину, если вы публично смеетесь над своими грубыми ошибками и некомпетентностью. Специалисты рекомендуют шутить о вещах, не касающихся важных компетенций, например, о своих оговорках (если вы не диктор). Хотя не стоит упиваться снуперизмами — непреднамеренными смешными оговорками. Эти ошибки были названы в честь британского священника Уильяма Снупера. Он произнося тост в честь королевы Виктории, сказал «За старого гомосексуального декана» вместо «За здоровье нашей дорогой королевы» (Three cheers for our queer old dean).

Репутация может дать трещину, если вы публично смеетесь над своими грубыми ошибками и некомпетентностью. Специалисты рекомендуют шутить о вещах, не касающихся важных компетенций, например, о своих оговорках (если вы не диктор). Хотя не стоит упиваться снуперизмами — непреднамеренными смешными оговорками. Эти ошибки были названы в честь британского священника Уильяма Снупера. Он произнося тост в честь королевы Виктории, сказал «За старого гомосексуального декана» вместо «За здоровье нашей дорогой королевы» (Three cheers for our queer old dean).

Черный юмор

Самая отталкивающая форма юмора — так называемый черный юмор. Но есть ли ситуации, когда он может спасти положение? Однозначно. Консультант по лидерству Линда Хенман изучала поведение военнопленных американцев во Вьетнаме, которые часто обращались к этому виду юмора. Исследования показали, что они испытывали меньше негативных эмоций. Это мощный защитный механизм, который включается у людей, работающих в реанимации или на спасательных работах, он помогает сохранить равновесие в сложных ситуациях, когда люди каждый день сталкиваются с болью, болезнью и смертью.

Конечно, в бытовых контекстах такой юмор не уместен, Андреа Самсон из университета Фрибурга и Джеймс Гросс из Стэндфорда показали, что зачастую мрачный юмор и плохая шутка в ответ на плохие новости заставляет людей чувствовать себя еще хуже, тогда как хорошая поднимает настроение.

Подводя итоги, можно сказать, что чувство юмора может поднять ваш социальный статус, хотя это территория риска. Однозначно можно сказать, что стоит избегать шуток, которые могут показаться нетолерантными и помнить о контексте — например, шутки «ниже пояса» могут показаться забавными в ситуации корпоративного мероприятия, когда можно расслабиться и выпустить пар, но мало годятся для ситуации официального общения. И большое значение имеет культурный контекст шуток.

Реклама на Forbes

Какой бы вид юмора вы ни выбрали, помните, что смех продлевает жизнь, согласно исследованиям института психосоматической медицины Riza, тридцать минут смеха в день существенно улучшают показатели работы организма. Даже у профессиональных комиков бывают неудачные шутки, если вы просчитались, это может стать еще одним поводом пошутить, избрав самый безопасный вид юмора — самоиронию. Как говорил Мюнхгаузен: «Вы слишком серьезны. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Даже у профессиональных комиков бывают неудачные шутки, если вы просчитались, это может стать еще одним поводом пошутить, избрав самый безопасный вид юмора — самоиронию. Как говорил Мюнхгаузен: «Вы слишком серьезны. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Сарказм, ирония или оскорбление: где проходит грань

Юмор бывает разным. Если шутка обличает кого-либо, указывает на недостатки явления или человека, то дружелюбный разговор может обернуться нежелательным конфликтом. Поэтому важно учитывать настрой собеседника и коммуникативные обстоятельства, в чем помогает развитый эмоциональный интеллект. Рассказываем о том, как отличить оскорбление от шутки, в чем особенности сарказма и иронии и как в шутке можно распознать скрытую агрессию.

Как определить сарказм

Сарказм — язвительная насмешка, в которой утверждают одно, но подразумевают противоположное. Как правило, такая шутка обличает недостаток чего-либо. Кстати, с греческого слово σαρκασμός переводится как «разрывать плоть».

Сарказм, в отличие от иронии, содержит негативное отношение говорящего к происходящему. Это выражается при помощи издевательской гиперболы или интонации. Поэтому в письменной речи распознать сарказм непросто и его легко принять за оскорбление. Если же в шутке, в которой указывается на какой-либо недостаток, выражается симпатия или сочувствие, это, скорее всего, ирония. Она является легкой формой насмешки, когда плохое высмеивают с добрым посылом. В сарказме, в отличие от иронии, выражается степень негодования.

В иронических высказываниях проявляется симпатия и сочувствие к осмеянному, в сарказме скорее злоба и возмущение

Как правило, сарказм производит сильное впечатление и привлекает внимание к обсуждаемой проблеме. Сарказм часто используют в следующих целях:

Принижение человека и его способностей;

Осуждение какой-либо манеры поведения или поступка;

Высмеивание ситуации и поведения других в этой ситуации.

Такая форма изобличения активно используется в публицистике, художественной литературе, полемике, ораторской речи, а также в условиях острой политической борьбы. Например, в Греции и Риме во время политических дебатов сарказм был главным инструментом Демосфена, Цицерона и Ювенала. Этот прием также активно использовали и классики русской литературы, стремясь посмеяться и обличить недостатки суровой действительности. Вспомним знаменитый монолог Чацкого «А судьи кто?»:

Где, укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны признать за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты…

В современном мире, в частности в онлайн-среде, сарказм порой становится не приемом, а привычным способом разговора. В силу того что в письменной речи отсутствуют интонации, саркастическая шутка может быть воспринята как оскорбление (это зависит от посыла и восприятия). Последнее предполагает умышленное унижение чувств и достоинства личности и, как правило, является прямолинейным высказыванием.

Это интересно:

Исследователи из Флориды создали ИИ, который умеет определять сарказм в социальных сетях. Алгоритм ИИ опирается на ключевые слова и последовательности, которые чаще всего используются в сообщениях с сарказмом. Это помогает анализировать настроение людей. Полученные данные можно использовать при сборе текстовых отзывов о товаре или услуге и благодаря этому понимать отношение потребителей.

Юмор может привлекать и отталкивать. Это зависит от уместности юмористического высказывания и его цели. Само наличие чувства юмора говорит о развитом интеллекте, ведь для придумывания шутки нужно замечать противоречия окружающего мира и оценивать их с комической точки зрения, применяя навыки креативности и эмпатии. Последняя способность крайне необходима для того, чтобы не вызвать негатив собеседника или аудитории. Поэтому нужно понимать коммуникативную ситуацию, общий настрой человека, а также его готовность распознать шутку. Также способность принимать и распознавать юмор может говорить об эмоциональной устойчивости человека, его способности к самоиронии и высокой самооценке.

Последняя способность крайне необходима для того, чтобы не вызвать негатив собеседника или аудитории. Поэтому нужно понимать коммуникативную ситуацию, общий настрой человека, а также его готовность распознать шутку. Также способность принимать и распознавать юмор может говорить об эмоциональной устойчивости человека, его способности к самоиронии и высокой самооценке.

Иногда саркастические шутки являются инструментом психологической защиты. Частое высмеивание других людей может говорить о подавленности человека и скрытой агрессии. Она нарушает личные границы собеседника, создает дискомфорт и демонстрирует негативное отношение, при этом напрямую мысли и чувства не проявляются. Если же человек использует шутки для того, чтобы укрепить отношения или справиться с конфликтом, это говорит о его открытости.

Учёные рассказали, влияет ли уровень IQ на успех в жизни — Российская газета

Извечный спор, кто лучше всего устраивается в жизни, отличники или троечники. Тот, кто бесконечно что-то штудирует все школьные годы или тот, кто позволяет себе особо не напрягаться.

От чего зависит IQ? У кого самый высокий уровень интеллекта? И можно ли представителей какой-то нации считать самыми умными? Об этом и многом другом в интервью «РГ» с заведующим кафедрой клинической психологии и психофизиологии, руководителем Лаборатории мозга УрФУ, профессором Сергеем Киселевым.

Замерь и радуйся?

Сергей Юрьевич, а что значит — иметь высокий уровень IQ? Такого человека можно считать автоматически выдающимся хотя бы в своей области?

Сергей Киселев: Увы, нет. Можно иметь зашкаливающий уровень IQ и абсолютно не состояться в жизни. И напротив, можно быть человеком со средним уровнем замеряемого интеллекта, но при этом быть довольно успешным в какой-то определенной нише.

Что такое IQ? Это уровень интеллекта, то есть некий набор способностей, которые нам удалось выявить и замерить благодаря определенному тесту. Причем методик замера очень много. Самые известные и распространенные — тесты Векслера, Айзенка. Они существуют уже несколько десятилетий.

Каждый может измерить уровень своего интеллекта и порадоваться, если он высок. Но только и всего. На самом деле в психологии нет общепринятого понимания, что такое интеллект, как его замерять, и стоит ли вообще это делать.

Сейчас все большее распространение получает идея практического интеллекта, выдвинутая американским психологом Стернбергом. В сущности, что такое 150, 160 баллов при измерении IQ традиционным способом? По большому счету, эти данные мало о чем говорят. Стернберг же предлагает взять за основу данные, характеризующие главное — насколько человек успешен и смог реализоваться в той среде, в которой он живет.

То есть классический пример — это троечник с невысоким уровнем IQ, вдруг после школы ставший успешным предпринимателем?

Сергей Киселев: Да, у этого предпринимателя явно высокий уровень практического интеллекта и, вполне возможно, средний, а может оказаться даже низкий уровень интеллекта, если его замерить по традиционной методике, скажем, Векслера. Просто в школе этот троечник не мог в полной мере раскрыть свой потенциал, но, попав в другую среду, максимально реализовал все возможности практического интеллекта.

Просто в школе этот троечник не мог в полной мере раскрыть свой потенциал, но, попав в другую среду, максимально реализовал все возможности практического интеллекта.

Примеры, к слову, могут быть самыми разными. Вот, скажем, президент Буш. У него, как известно, был не самый высокий уровень традиционного IQ, что не мешало многим над ним откровенно подшучивать, а вот практический интеллект считается довольно высоким.

Интеллект меняется с возрастом?

Сергей Киселев: Практически нет, интеллект обусловлен генетически. И если одного и того же человека протестировать в 18, 25, 40 лет, уровень его IQ будет одним и тем же. Просто сами тесты составляются с учетом возраста.

Кто умнее — китайцы или американцы?

А общий уровень IQ населения в развитых и слаборазвитых странах отличается? Ну, скажем, среднестатистического американца и островитянина на Гаити?

Сергей Киселев: Вот в чем заключается проблема: когда мы пытаемся измерять едиными традиционными тестами уровень интеллекта представителей различных национальностей, то они могут просто не работать. Скажем, когда методику Векслера решили использовать в Китае, то неожиданно оказалось, что там почти все как один показали невероятно высокий результат по уровню невербальных способностей, то есть тонкого понимания интонации, образов — общения без слов. Просто у китайцев особый склад ума, именно такие задачки им очень легко даются с детства, в отличие, скажем, от человека с классическим европейским мышлением.

Скажем, когда методику Векслера решили использовать в Китае, то неожиданно оказалось, что там почти все как один показали невероятно высокий результат по уровню невербальных способностей, то есть тонкого понимания интонации, образов — общения без слов. Просто у китайцев особый склад ума, именно такие задачки им очень легко даются с детства, в отличие, скажем, от человека с классическим европейским мышлением.

Но никакого секрета тут нет. Просто у китайцев другой тип развития мозга, у них в большей степени развито правое полушарие. Что обусловлено исторически: в Китае вид письменности — иероглифы. А за каждым иероглифом стоит целый блок понятий, важно, в какой очередности они выстроены, что уже само по себе заставляет мыслить с подтекстом, образами… Многое в их речи играет не само произнесенное слово, а то, с какой именно интонацией оно сказано. Одно и то же понятие, но употребленное с разной интонацией, может иметь противоположное значение. Одним и тем же словом можно, при желании, похвалить или оскорбить.

В Китае и Европе разный культурный код в принципе. Поэтому некорректно сравнивать интеллект европейца и китайца. Это все равно что сравнивать интеллект кошки и собаки. Это разные миры, иные типы взаимодействия с окружающей средой. И, следовательно, несравнимые понятия. Поэтому некорректно в принципе сравнивать уровень интеллекта представителей разных стран.

Ну и потом, что значит быть интеллектуалом и успешным человеком, к примеру, в США? Нужны определенные свойства мозговой деятельности, набор навыков, компетенций. Но все эти умения и высокий уровень IQ будут практически не нужны, попади этот человек в какую-нибудь африканскую страну, где приходится бегать за животными. Там востребован другой тип интеллекта, который определяется той средой, в которой живут африканцы.

Ну а качество жизни, питания в стране сказывается на развитии интеллекта?

Сергей Киселев: Разве что как некий видовой компонент. При более богатом питании мозг развивается более адекватно. А если есть недостатки в пище, то могут произойти сбои, аномалии. Чтобы проследить влияние этого фактора, нужно брать значительный исторический период, анализировать, ибо интеллект — это все-таки большей частью то, что передается нам с генами.

А если есть недостатки в пище, то могут произойти сбои, аномалии. Чтобы проследить влияние этого фактора, нужно брать значительный исторический период, анализировать, ибо интеллект — это все-таки большей частью то, что передается нам с генами.

Фабрика гениев

Китайцы, как известно, запустили настоящую «фабрику гениев». На базе Института геномики они создали специальный центр, где ведутся исследования в области интеллекта человека. У них глобальная цель — повысить совокупный IQ нации на 5-15 пунктов, и добиться таким образом еще больших успехов в экономике. Для этого ученые Поднебесной тщательно исследуют геном людей с высокими интеллектуальными способностями.

Как вы относитесь к идее китайцев?

Сергей Киселев: Замечательно отношусь, любые научные исследования в области интеллекта можно только приветствовать. Другой вопрос, удастся ли им добиться желаемого результата. Дело в том, что интеллект — это все-таки результат деятельности всего мозга. А мозг — невероятно сложная структура, на успехи и провалы его деятельности влияют в совокупности тысячи, десятки тысяч факторов. Можно, конечно, провести эксперимент: взять и один какой-то ген поменять на более успешный и посмотреть, что из этого получится, насколько поменяется интеллект человека. Но ведь это будет микроскопический вклад.

А мозг — невероятно сложная структура, на успехи и провалы его деятельности влияют в совокупности тысячи, десятки тысяч факторов. Можно, конечно, провести эксперимент: взять и один какой-то ген поменять на более успешный и посмотреть, что из этого получится, насколько поменяется интеллект человека. Но ведь это будет микроскопический вклад.

При этом вполне реально отобрать детей с высоким интеллектом, поместить их в особые условия, максимально способствующие развитию их способностей — некий аналог наших школ для особо одаренных детей. Это будет своего рода искусственный отбор. Да, очевидно, со временем это принесет результат. Ибо доказано, что на 60 процентов интеллект обусловлен генетикой и на 40 — средой, в которой развивается человек.

Доказано, что внешняя среда в иных случаях настолько сильно влияет на развитие, что может в принципе не позволить каким-то генам проявиться. Предположим, если давать ребенку, больному фенилкетонурией (редкое наследственное заболевание), только определенный вид пищи, у него не будет вырабатываться фермент, способствующий проявлению гена, вызывающего умственную отсталость. И, напротив, для талантливого от природы ребенка можно создать некую обогащенную среду, которая будет максимально способствовать выявлению его талантов. Предположим, можно развить речевые навыки человека, его математические способности, пространственные и т. д. Иными словами, «фабрика талантов и гениев» — это не такая уж фантастика.

И, напротив, для талантливого от природы ребенка можно создать некую обогащенную среду, которая будет максимально способствовать выявлению его талантов. Предположим, можно развить речевые навыки человека, его математические способности, пространственные и т. д. Иными словами, «фабрика талантов и гениев» — это не такая уж фантастика.

Какая концепция ближе вам?

Сергей Киселев: Идеи Стернберга с его практическим интеллектом. Надо не шкалами измерять уровень интеллекта, а то, как человек приспосабливается к новой среде. Эйнштейн, как известно, в школе учился плохо, даже по математике. Но как только были созданы условия, как только он попал в другую среду, проявились все его гениальные способности. Казалось бы, если судить по результатам его научной деятельности, он был классическим «левополушарным» человеком. То есть прекрасным аналитиком, но он еще и музыку любил, играл на скрипке. А музыкальные способности — это, как известно, результат деятельности правого полушария.

Значит, у него оба полушария были развиты, и благодаря единству этих двух стратегий, особенностям анализа, целостному представлению все это позволило ему выйти на новый уровень понимания нашего мира. Ко всему, он попал в нужное время, когда в мире уже был определенный уровень накопленных знаний по математике. То есть сработал и фактор среды. И все это в совокупности позволило проявиться всей полноте таланта Эйнштейна.

Сергей Бурунов: Дрю — полная противоположность Грю — Российская газета

Артист больших и малых экранов, а также закадрового пространства Сергей Бурунов, официальный (на самом деле нет) русский голос Леонардо Ди Каприо и Грю из «Гадкого я», звезда шоу «Большая разница», на счету которого более 70 ролей в фильмах и сериалах и без малого 300 озвученных персонажей, дал большое интервью «Кинократии».

Из него вы узнаете, почему Грю — хороший, а Дрю — нехороший, как «дотянуться» до Ди Каприо и стать его официальным (на самом деле нет) голосом, почему за Адамом Сэндлером приходится доделывать его работу, кто лучший пародист всех времен, а также зачем нужно «прокачивать психофизику» и «расчесывать чувствилище».

В третьей части серии «Гадкий я» вы озвучиваете сразу двух персонажей: Грю и его брата Дрю. Первый — гадкий, второй, судя по одному из трейлеров, еще более гадкий.

Сергей Бурунов: Нет, он, наоборот, полная противоположность Грю, он радостный, солнечный, позитивный. Это потом выясняется, что он не совсем радостный, солнечный и позитивный. Как бы Грю ни старался, он все равно добрый. Сценаристы очень хорошо потрудились над его образом. Он — скажем так, «добро во зле». Несмотря на весь комплекс его внутренних противоречий, он, в конце концов, является добрым человеком.

Вообще, если мы углубимся в историю мировой литературы, мы увидим, что все злодеи — на самом деле очень добрые люди. Просто в какой-то момент возникают обстоятельства, которые вынуждают их становиться злодеями. Так что Грю — это особенно заметно по его отношению к девочкам — добрый. Другое дело — Дрю. Там есть тонкий драматургический ход, но я его не буду раскрывать, чтобы спойлеров не было. А Грю прежде всего движет тщеславие — мой любимый из грехов, как говорилось в одном небезызвестном фильме.

А Грю прежде всего движет тщеславие — мой любимый из грехов, как говорилось в одном небезызвестном фильме.

Самые популярные персонажи франшизы — миньоны — говорят на каком-то своем языке, где среди многозначительных междометий попадаются испанские слова. Насколько я понимаю, в России их не переозвучивают.

Сергей Бурунов: Их не трогают, они говорят на каком-то своем особом языке, но, по-моему, их все-таки озвучивают коллеги-испанцы. Я не знаю, что именно они говорят, у меня нет никакого поясняющего текста, но моего персонажа с ними связывает долгая общая история, поэтому он как-то их понимает. Как Хан Соло Чубакку. Главное, чтобы у зрителей это вопросов не вызывало.

Грю заговорил вашим голосом только во второй части, в первой его озвучивал Леонид Ярмольник. Когда вы приступили к работе, нужно было говорить, как Ярмольник или как Стив Кэрелл, который подарил голос персонажу в оригинале?

Сергей Бурунов: Я исходил из своей природы. У Леонида Ярмольника своя психофизика, у меня своя. Нужно отталкиваться от своей природы, от своих физиологических возможностей. Но в принципе я максимально старался приблизиться к той форме, которую воплотили на экране художники-аниматоры и к той форме, которую задал своим исполнением Стив Кэрелл.

Нужно отталкиваться от своей природы, от своих физиологических возможностей. Но в принципе я максимально старался приблизиться к той форме, которую воплотили на экране художники-аниматоры и к той форме, которую задал своим исполнением Стив Кэрелл.

Вы один из самых востребованных актеров дубляжа в стране. Каким голосом необходимо обладать — узнаваемым или, наоборот, невыделяющимся — чтобы стать популярным в этой профессии?

Сергей Бурунов: Своим голосом. Что выросло, то выросло. С каким родился голосом, таким и необходимо обладать. Вопрос в том, как ты им владеешь и что ты им умеешь. А там — как получится, факторов на самом деле много. Надо быть хорошим артистом, прежде всего, профессионалом в своем деле. Это все достигается со временем. Обычно голос идентифицируется с актером, которого ты озвучиваешь. У меня есть ряд коллег, абсолютных профессионалов в своем деле, до которых мне расти и расти. Таких, как Владимир Иванович Зайцев, Владимир Владимирович Антоник, Ольга Зубкова, Владимир Еремин, который озвучивает Аль Пачино, они умеют голосом делать такие вещи, что мне до них еще очень далеко.

Наш цех — художники голоса. Голосом мы можем сделать так, чтобы человек в английской версии заговорил русским языком. Голосом можно передать различные состояния героя. Это отдельная наука: тут и образование профильное, и опыт, в том числе жизненный, и природа, и психофизика — в сумме всё складывается.

Вас часто называют «официальным русским голосом Леонардо Ди Каприо». Насколько я понимаю, это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности.

Сергей Бурунов: Официального тут ничего нет. Ну какой «официальный голос»? Официально — это когда есть какая-то юридически подписанная бумага. А ее нет. Это все для красного словца, чтобы красиво звучало. Никакой я не официальный голос, я могу официально это заявить. У меня ничего ни с кем не подписано, просто как-то так повелось, что с 2005 года я озвучиваю Леонардо Ди Каприо в России.

С ним у меня как получилось сработаться — видимо, что-то природное нас роднит, резонирует. Это сложно рационально объяснить. Мой голос просто «ложится» на его лицо, и он начинает говорить по-русски. Точно так же и у других моих коллег есть ряд актеров, которых озвучивают только они.

Мой голос просто «ложится» на его лицо, и он начинает говорить по-русски. Точно так же и у других моих коллег есть ряд актеров, которых озвучивают только они.

Чтобы голос действительно «лег» на лицо, требуется, вероятно, соответствовать уровню мастерства того, кого озвучивать.

Сергей Бурунов: Да, до Ди Каприо дотягиваться надо. И это тяжело. Те ресурсы, в том числе физические, которые он тратит во время своей работы — это удивительно. А некоторых — наоборот, приходится «дотягивать».

Каких артистов приходилось «дотягивать» вам?

Сергей Бурунов: Адам Сэндлер. Все его знают как прекрасного стендап-комика, но мне с ним было очень тяжело. Этот человек не владеет ремеслом. Он говорит, говорит — эти стендаперы, они же все время говорят — и везде вставляет свои пять копеек. Очень много грязи в его речи, каких-то ненужных междометий. Он не способен играть отношения. Все эти романтические комедии, что я с ним писал, приходилось за него доделывать. Возьмем для примера небезызвестную картину «Притворись моей женой» с ним и Дженнифер Энистон. Дженнифер Энистон ему давала многое как партнерша. А он необходимыми навыками попросту не владеет, не слышит и не видит того, что должен. Он видит только себя. Пришлось ему голосом настраивать отношение к ней: как он менялся, что с ним происходило. А этот чешет и чешет в одну дуду, на одной струне.

Возьмем для примера небезызвестную картину «Притворись моей женой» с ним и Дженнифер Энистон. Дженнифер Энистон ему давала многое как партнерша. А он необходимыми навыками попросту не владеет, не слышит и не видит того, что должен. Он видит только себя. Пришлось ему голосом настраивать отношение к ней: как он менялся, что с ним происходило. А этот чешет и чешет в одну дуду, на одной струне.

Конечно, приходится дотягивать, вытягивать, для того мы и существуем. Но так бывало и в советском кино, и в современном российском кино часто бывает, когда артист на площадке не справляется. Его взяли, скажем, из-за подходящего типажа. И приходится потом его роль за ним дорабатывать при озвучке. Разгребать все то, что этот артист сделал, приходится нам. За него сыграть любовь, ярость, гнев — весь комплекс эмоций, который хотел видеть режиссер в кадре. Зачастую, к сожалению, наш труд — а это труд, поверьте — остается за кадром. И унизительно мало оплачивается.

Как работа за кадром, с микрофоном, повлияла на вашу работу в кадре?

Сергей Бурунов: Это две разные науки. Две разные вещи. И их нужно любить. Конечно, бесспорно, дубляж для меня стал школой. Я учился, я слушал, я смотрел, как работают мастера, и многое почерпнул для себя в плане профессионального багажа. Мне это очень помогает сейчас в кадре. Это тоже своего рода тренинг. Если ты, что называется, с холодным носом возле микрофона, а у тебя там в кадре Ди Каприо, и у него вены лопаются, и он кричит — а кричит он по-настоящему и плачет по-настоящему, — ничего хорошего не выйдет. Он репетировал эту сцену, он в определенном состоянии находится, колоссальные физические затраты испытывает, а я стою здесь, в теплой студии. Поэтому мне до него дотянуться еще сложнее.

Две разные вещи. И их нужно любить. Конечно, бесспорно, дубляж для меня стал школой. Я учился, я слушал, я смотрел, как работают мастера, и многое почерпнул для себя в плане профессионального багажа. Мне это очень помогает сейчас в кадре. Это тоже своего рода тренинг. Если ты, что называется, с холодным носом возле микрофона, а у тебя там в кадре Ди Каприо, и у него вены лопаются, и он кричит — а кричит он по-настоящему и плачет по-настоящему, — ничего хорошего не выйдет. Он репетировал эту сцену, он в определенном состоянии находится, колоссальные физические затраты испытывает, а я стою здесь, в теплой студии. Поэтому мне до него дотянуться еще сложнее.

Надо как-то расчесать свое актерское чувствилище, это тоже интересно в плане работы артиста над собой. Психофизика — тоже в своем роде мышца. Существуют всякие специальные тренинги по «прокачке» этой мышцы, приезжают звезды зарубежные сюда, и даже в США и Европе все артисты ходят на эти тренинги, чтобы постоянно себя раскачивать. Мне повезло в том смысле, что в моей профессии уже присутствует момент мощного тренинга — и психофизической подготовки, и речевой.

Мне повезло в том смысле, что в моей профессии уже присутствует момент мощного тренинга — и психофизической подготовки, и речевой.

Последнее, к слову, также очень важно, почему-то об этом часто забывают. У нас сейчас проблема в том, что артисты не умеют в кадре говорить, и я это наблюдаю постоянно. Артисты не владеют мыслью, не владеют словесным действием. У нас есть слово. А в слове есть мысль. В слове есть темперамент. Я начал обращать на это внимание, и мне это очень сильно помогло. Взять те годы, когда я был молод, и теперь — я совершенно по-другому стал подходить к работе в кадре.

Стив Кэрелл заявил, что «Гадкий я 3», скорее всего, станет последним полнометражным фильмом франшизы с его участием. Есть ли у вас роли, которые вам надоело играть, или актеры, которых вам надоело озвучивать?

Сергей Бурунов: Лично я устал от пародии. Был известный проект «Большая разница», которому я отдал пять лет, и наступил момент, когда я понял, что этим заниматься больше не могу. Если работа превращается в поток, в конвейер, скоро ты уже начинаешь сходить с ума. Мне часто говорят, мол, это было так здорово, не хотите ли вы это возродить, и я отвечаю, что нет, не хочу ничего возрождать и не буду. Я больше этим не занимаюсь. А каждая роль — это всегда что-то новое, что-то интересное, от этого я не устаю. Хотя Стиву Кэрреллу, наверное, виднее. Его можно понять. Заформатироваться, вероятно, не хочет. Комедия -очень сложный жанр, и далеко не всем дано этим жанром владеть. Очень многие комические, трагикомические артисты блистательно играют драму. Тот же самый Стив Кэрелл прекрасно сыграл в «Охоте на лис».

Если работа превращается в поток, в конвейер, скоро ты уже начинаешь сходить с ума. Мне часто говорят, мол, это было так здорово, не хотите ли вы это возродить, и я отвечаю, что нет, не хочу ничего возрождать и не буду. Я больше этим не занимаюсь. А каждая роль — это всегда что-то новое, что-то интересное, от этого я не устаю. Хотя Стиву Кэрреллу, наверное, виднее. Его можно понять. Заформатироваться, вероятно, не хочет. Комедия -очень сложный жанр, и далеко не всем дано этим жанром владеть. Очень многие комические, трагикомические артисты блистательно играют драму. Тот же самый Стив Кэрелл прекрасно сыграл в «Охоте на лис».

Когда-то жанр пародии был довольно популярен в большом кино, но постепенно он выродился до дешевых пошлых балаганов. С чем, как вы думаете, это связано?

Сергей Бурунов: В кино немного другие законы. На телевидении, например, источников для вдохновения хватает за глаза. Хоть всю телевизионную сетку бери — и пародируй сколько хочешь. А в кино — проблема в форме, в драматургической оболочке, в которую пародию еще нужно облечь. Очень сложно написать цельный сценарий, чтобы в него гармонично встраивался пародируемые персонажи. В формате скетчей это легко. Берешь, допустим, выпуск новостей или какое-то шоу — и все, уже готовый материал, практически ничего не надо делать.

Очень сложно написать цельный сценарий, чтобы в него гармонично встраивался пародируемые персонажи. В формате скетчей это легко. Берешь, допустим, выпуск новостей или какое-то шоу — и все, уже готовый материал, практически ничего не надо делать.

Пародия — жанр достаточно узкопрофильный, не рассчитанный на широкое потребление. Эталоном для меня в этом отношении всегда был Виктор Чистяков. Даже оригиналы его пародий говорили, что он их изображает точнее, чем они сами. Он пародировал Людмилу Зыкину, Ивана Козловского, подмечал и повторял даже такие малейшие детали, как добор дыхания у Козловского. И возникала магия. Создавалось впечатление, что перед тобой сам Козловский. Это была не просто пародия. Это совершенно другой уровень, гораздо выше, недостижимая вершина.

Анимационная комедия «Гадкий я 3» выходит в российский прокат 29 июня.

youtube.com/embed/H7UQ8AS6HeI»/>

определение и синонимы слова dünn в словаре немецкий языка

DÜNN — определение и синонимы слова dünn в словаре немецкий языкаEducalingo использует cookies для персонализации рекламы и получения статистики по использованию веб-трафика. Мы также передаем информацию об использовании сайта в нашу социальную сеть, партнерам по рекламе и аналитике.

ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА DÜNN

mittelhochdeutsch dünne, althochdeutsch dunni, eigentlich = lang ausgedehnt. Этимология это наука о происхождении слов и изменении их конструкции и значения.

ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛОВА DÜNN

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОВА DÜNN

существительное

прилагательное

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО DÜNN

Нажмите, чтобы посмотреть исходное определение слова «dünn» в словаре немецкий языка. Нажмите, чтобы посмотреть автоматический перевод определения на русский языке.

Нажмите, чтобы посмотреть автоматический перевод определения на русский языке.Значение слова dünn в словаре немецкий языка

небольшая толщина, толщина, небольшая обхват, изможденная, худой в небольшом количестве, тонкая, тонкая, слегка непроницаемая; редкий слабый мало богатый. малая толщина, толщина, примеры небольших масштабов тонкие тонкие тонкие тонкие тонкие тонкие ножки тонких ломтиков ледяного покрова очень тонкие. eine geringe Stärke, Dicke, einen geringen Umfang aufweisend hager, mager in geringer Menge fein, zart, leicht nicht dicht; spärlich schwach wenig gehaltvoll. eine geringe Stärke, Dicke, einen geringen Umfang aufweisendBeispieleein dünner Astein dünnes Buchdünne Beineetwas in dünne Scheiben schneidendie Eisdecke ist sehr dünn.

Нажмите, чтобы посмотреть исходное определение слова «dünn» в словаре немецкий языка.

Нажмите, чтобы посмотреть автоматический перевод определения на русский языке.

Нажмите, чтобы посмотреть автоматический перевод определения на русский языке.

СЛОВА, РИФМУЮЩИЕСЯ СО СЛОВОМ DÜNN

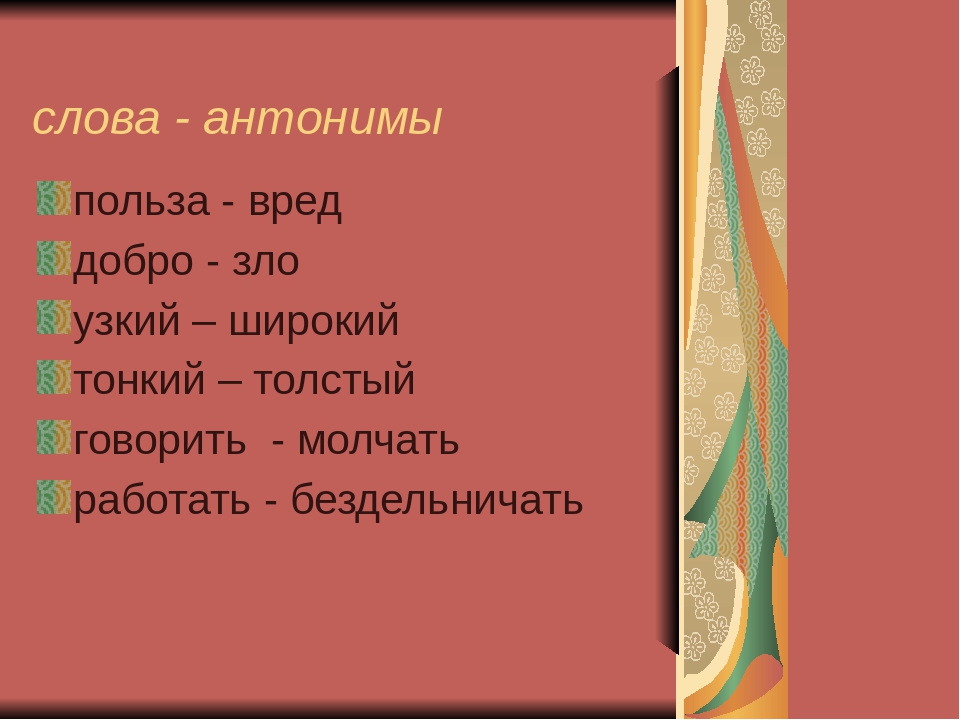

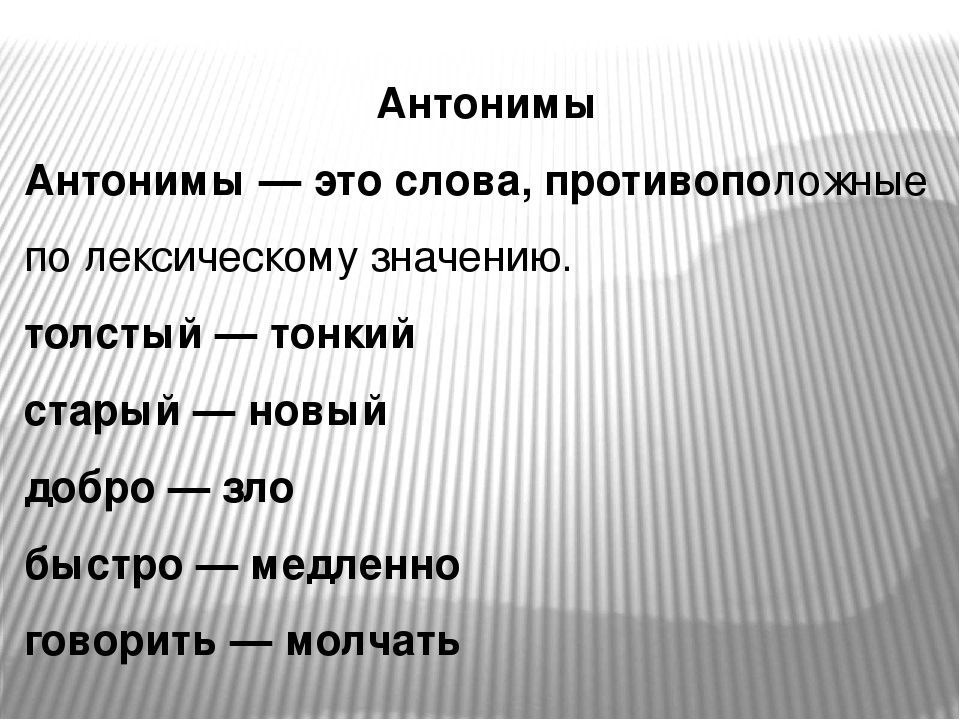

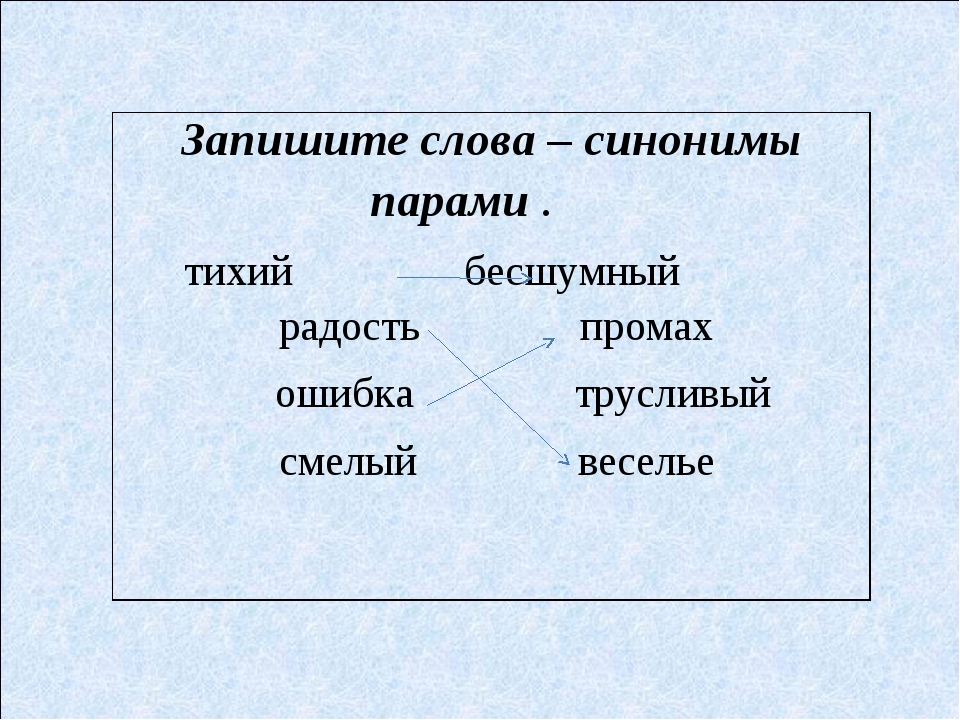

Синонимы и антонимы слова dünn в словаре немецкий языка

СИНОНИМЫ СЛОВА «DÜNN»

Указанные слова имеют то же или сходное значение, что у слова «dünn», и относятся к той же грамматической категории.синонимы слова dünn

АНТОНИМЫ СЛОВА «DÜNN»

Указанные имеют противоположное слову «dünn» значение и относятся к той же грамматической категории.Антонимы слова dünn в немецкий языке

Перевод слова «dünn» на 25 языков

ПЕРЕВОД СЛОВА DÜNN

Посмотрите перевод слова dünn на 25 языков с помощью нашего многоязыкового переводчика c немецкий языка. Переводы слова dünn с немецкий языка на другие языки, представленные в этом разделе, были выполнены с помощью автоматического перевода, в котором главным элементом перевода является слово «dünn» на немецкий языке.

Переводы слова dünn с немецкий языка на другие языки, представленные в этом разделе, были выполнены с помощью автоматического перевода, в котором главным элементом перевода является слово «dünn» на немецкий языке.Переводчик с немецкий языка на

китайский язык 薄1,325 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

испанский язык delgado570 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

английский язык thin510 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

хинди язык पतला380 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

арабский язык رقيق280 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

русский язык тонкий278 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

португальский язык fino270 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

бенгальский язык পাতলা260 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

французский язык mince220 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

малайский язык nipis190 миллионов дикторов

немецкий dünn

180 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

японский язык 薄いです130 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

корейский язык 얇은85 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

яванский язык lancip85 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

вьетнамский язык gầy80 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

тамильский язык மெல்லிய75 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

маратхи язык पातळ75 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

турецкий язык ince70 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

итальянский язык sottile65 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

польский язык cienki50 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

украинский язык тонкий40 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

румынский язык subțire30 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

греческий язык λεπτός15 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

африкаанс язык dun14 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

шведский язык tunn10 миллионов дикторов

Переводчик с немецкий языка на

норвежский язык tynn5 миллионов дикторов

Тенденции использования слова dünn

ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «DÜNN»

ЧАСТОТНОСТЬ

Слово используется очень часто

На показанной выше карте показана частотность использования термина «dünn» в разных странах. Тенденции основных поисковых запросов и примеры использования слова dünn Список основных поисковых запросов, которые пользователи ввели для доступа к нашему онлайн-словарю немецкий языка и наиболее часто используемые выражения со словом «dünn».

Тенденции основных поисковых запросов и примеры использования слова dünn Список основных поисковых запросов, которые пользователи ввели для доступа к нашему онлайн-словарю немецкий языка и наиболее часто используемые выражения со словом «dünn».

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «DÜNN» С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

На графике показано годовое изменение частотности использования слова «dünn» за последние 500 лет. Формирование графика основано на анализе того, насколько часто термин «dünn» появляется в оцифрованных печатных источниках на немецкий языке, начиная с 1500 года до настоящего времени.

Примеры использования в литературе на немецкий языке, цитаты и новости о слове dünn

ЦИТАТЫ СО СЛОВОМ «DÜNN»

Известные цитаты и высказывания со словом dünn.

Manchmal hasse ich meinen Körper. Wenn die anderen Models auf dem Laufsteg dünn wie Zahnstocher sind, komme ich mir immer vor wie eine fette Elchkuh.

Es ist mit meinem Herzblut geschrieben so wie es nun einmal ist, dick oder dünn, und ich kann nicht anders.

Das Lachen ist dünn, breit, laut, leise, kichernd, verhalten, frostig, stoßweise, offen, grell, schrill, sanft, warm, still, kalt, schneidend, gemein, müde, ausgelassen, spöttisch, traurig, unheimlich, gemütlich usw.

Mal ist die Suppe dick, mal ist sie dünn, nur wenn nichts Flüssiges drin ist, gibt es einen ätzenden Geruch.

Ein Manager o h n e Statistik ist wie ein Schiffbrüchiger in der Weite des Ozeans: ein Manager m i t Statistik ist wie ein Adler hoch über den Wolken. — Doch leider versperren die Wolken oft den klaren Blick, und die Luft dort oben ist sehr dünn.

— Doch leider versperren die Wolken oft den klaren Blick, und die Luft dort oben ist sehr dünn.

Ehemänner, die sich freiwillig an der Abmagerungskur ihrer Frau beteiligen, gehen mit ihr wirklich durch dick und dünn.

Die neue Rasse der Models ist schrecklich, viel zu dünn! Sie sehen doch aus wie Zombies! Zudem sind sie so passiv, gar nicht wie richtige Frauen.

Heute dünn und morgen dick: Das ist das weibliche Geschick.

Einige Leute sollten nicht dünn werden, denn dadurch riskieren sie den Verlust ihrer einzigen Dimension.

Wenn ein Mann fett ist, male ihn fett. Wenn ein Mann dünn ist, male ihn dünn. Wenn ein Mann klein ist, male ihn klein. Wenn ein Mann groß ist, male ihn groß.

Wenn ein Mann klein ist, male ihn klein. Wenn ein Mann groß ist, male ihn groß.

КНИГИ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКЕ, ИМЕЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛОВУ

«DÜNN» Поиск случаев использования слова dünn в следующих библиографических источниках. Книги, относящиеся к слову dünn, и краткие выдержки из этих книг для получения представления о контексте использования этого слова в литературе на немецкий языке.1

Wenn die Haut zu dünn ist: Hochsensibilität – vom Manko zum PlusDer Autor Rolf Sellin, selbst hochsensibel und Gründer und Leiter des Instituts HSP – Kompetenz für Hochsensible in Stuttgart , hat sich die Frage gestellt, wieso es Hochsensible gibt, die glücklich und erfüllt mit ihrer Begabung …

2

Ich mach mich mal dünn: Neues aus der Problemzone Patric Heizmann, Bestsellerautor und Deutschlands bekanntester Ernährungs-Entertainer, erzählt Geschichten von unserem täglichen Streben nach Schlanksein, den perfekten Körpermaßen und dem Kampf mit dem inneren Schweinehund.

Geschildert werden der Familienzusammenhalt und die Einzelschicksale im Laufe der Geschichte ber 110 bewegte Jahre.

4

Tiere des Waldes durch dick und dünn: Eine AbenteuergeschichteEine Abenteuergeschichte Mischa Tschigg Elke Tschigg. die Schildkröte Eros und trug sie ganz behutsam auf der Schulter. Der Fuchs hingegen war schnell genug und konnte mit dem Riesen Lulatsch eine Weile mithalten. Plötzlich standen …

Mischa Tschigg, Elke Tschigg, 2010

5

Dünn oder dick: Single Songbook L. L 1111111111′ :llc Dizixl-nen *ne Echwäiche. ce dünn l.=a1..ha.1. cr: mcict ‘вы;

Е — 1e»j:|Lrl-1’»\“.eJ ec- wat 2931111: — ku 111111 ein nei terâlann he д su-cì’1e|l,

k1’iejt er .fh 1. Jci — Ete1=hnFt=dï-mu-nisr:h=IJ1 — tmß’sa„n-tcß, 111 — re Near . ..

..

6

Kommunalfinanzen in Suburbia: Das Beispiel Der Regionen …Verbandsgemeinde Clusterzugehörigkeit 01056026 Hemdingen 01056660 Amt Rantzau dünn besied. Kommunen 01056027 Hetlingen 01056628 Amt Haseldorf dünn besied. Kommunen 01056028 Holm 01056642 Amt Moorrege dünn …

7

Durch Dick und Dünn mit Margot: … und das Huhn hieß IlsabeinEpilog. Mit Margot hatte ich noch ein wunderbares Jahr, dann zog siemitihren Eltern an das andere Ende unserer Stadt. Jetzt hatte ich keine Freundin mehr. Mutti achtete darauf, dass ich auch keineneue Freundin fand.Ihr war eslieber, dass …

T8 = ÖLA 3/W 142 – BS 5 b, Bl. 1–145 Insgesamt 145 Blatt, davon 72 Blatt

unliniertes Papier, dünn (328 × 209 mm), Durchschlag (Kohlepapier), masch.

Eintragungen mit violettem Farbband, hs. ni ; z<z>,,co,»er>>. die dünne

Schosse/ …

ni ; z<z>,,co,»er>>. die dünne

Schosse/ …

НОВОСТИ, В КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТЕРМИН «DÜNN»

Здесь показано, как национальная и международная пресса использует термин dünn в контексте приведенных ниже новостных статей.Königin Letizia von Spanien: Schockierend dünn!

Königin Letizia von Spanien (43) ist schockierend dünn. Das zeigte sich nun erneut bei einem Termin, zu dem sie ihren Mann, König Felipe VI. (48), begleitete. «Huffington Post Deutschland, Июл 16»

Khloe Kardashian: Erst zu dick, jetzt zu dünn

Und fügte hinzu: «Ich muss mir diesen Tag im Kalender anstreichen! Hätte nie gedacht, dass ich mal als ‘zu dünn‘ Schlagzeilen mache. Was zur Hölle?» … «STERN, Июл 16»

Was zur Hölle?» … «STERN, Июл 16»

Zu dünn für Plus-Size? Ashley Graham macht Body-Kritikern eine …

Ashley Graham, 28, ist derzeit ziemlich dick im Geschäft. Das Model hat es nicht nur als erste Plus-Size-Schönheit auf das Cover der «Sports Illustrated» … «OK! Magazin, Июл 16»

Larissa Marolt im Bikini: «Auweia … zu dünn!»

«Auweia … zu dünn!», erschreckt sich eine Userin, eine andere schreibt: «Viel zu dürr. Schlechtes Vorbild für junge Mädchen.» Ein weiterer Kommentar lautet: «Du … «Krone.at, Июл 16»

Zu dünn aufgestellt: Kaiser Franz warnt den FC Bayern München

„Wenn Bayern nach Rode auch noch Benatia, Höjbjerg und Götze verkaufen sollte, wären sie schon dünn aufgestellt“, sagt Beckenbauer der „Bild“. «90min, Июл 16»

«90min, Июл 16»

Viel zu dünn?: Alessandra Meyer-Wölden schockt mit Mager-Fotos

Und dabei wird schnell deutlich: Die Mutter von drei Kindern ist extrem dünn. Die Knochen des Schlüsselbeins stechen hervor, die Arme sind schmal. «Express.de, Май 16»

Alessandra Meyer-Wölden — Nach Let’s Dance-Aus: Wie dünn …

In unserem Video oben können Sie selbst sehen, wie dünn Alessandras Oberarme mittlerweile sind! Surprise, surprise: Endlich verrät sie die Namen ihrer … «BUNTE.de, Май 16»

Arktis: Rekordschmelze droht

Schon jetzt ist das Meereis ungewöhnlich dünn, weil im Sommer 2015 viel abtaute und im Winter dann kaum Nachschub dazu kam, wie Eismessungen zeigen. «scinexx | Das Wissensmagazin, Апр 16»

«scinexx | Das Wissensmagazin, Апр 16»

Alessandra Meyer-Wölden — Iss doch mal was! Dünn, dünner, Sandy…

Man würde ihr wirklich gerne mal eine Pizza vorbeibringen. Alessandra Meyer-Wölden scheint täglich dünner zu werden – und schockt mit einem neuen … «BUNTE.de, Апр 16»

Model viel zu dünn: Gucci-Werbung wird verboten

Die Behörde «ASA» hat das Filmchen laut des britischen Guardian nun verboten, weil es ein Model zeige, das «ungesund dünn» aussieht. Die Frau habe einen … «Kurier, Апр 16»

ССЫЛКИ

« EDUCALINGO. dünn [онлайн]. Доступно на <https://educalingo.com/ru/dic-de/dunn>. Фев 2022 ».

20 очень британских слов. Блоги.

Онлайн-гид по Лондону.

Онлайн-гид по Лондону.

Английский язык – он тоже богат и могуч и имеет массу вариаций в зависимости от страны, в которой он используется. И, как я не раз уже здесь писала, британский английский очень отличается, например, от американского английского. В британском английском есть свои любимые слова, которые являются неотъемлемой части сегодняшнего понимания «английскости». О них сегодня и поговорим. Сразу предупрежу, мой список не является исчерпывающим и совершенно не претендует на научность; это только лишь результат наблюдений и участия в местной социально-культурной жизни. Итак:

Subtle, subtlety – тонкий, неуловимый, неявный/ «неявность». Как я рассказывала раньше, британцы всеми силами избегают любой ясности и прямоты речи и всегда будут использовать возможность замаскировать основное сообщение. Речь об этом.

Understated – из той же серии: недосказанный, приглушенный. Британцы очень не любят ничего выпячивать, а любят все наоборот приглушать. Это очень хорошее слово и оно прекрасно отражает мои личные предпочтения, но я никогда не знаю, как его толком перевести на русский язык.

Британцы очень не любят ничего выпячивать, а любят все наоборот приглушать. Это очень хорошее слово и оно прекрасно отражает мои личные предпочтения, но я никогда не знаю, как его толком перевести на русский язык.

Cheesy — противоположность слову «subtle» — выпяченный, нарочитый, чрезмерный, тривиальный. Это прилагательное – синоним дурного вкуса. К сожалению, это иногда может относиться к поведению наших соотечественников, которые любят демонстрировать свой, как им кажется, статус. Громкий мужчина с цепью на шее, понукающий официантами и демонстративно заказывающий самые дорогие напитки в меню –это cheesy. Заголовок в газете, состоящий из набора клише – это тоже cheesy.

Awkward – больше всего на свете британцы боятся оказаться в неловкой ситуации – «awkward situation» и это то, чего они всеми силами будут избегать. Вот примерно как на этой рекламе в метро.

Posh- прилагательное, означающее принадлежность к высокому классу и доступ к материальным благам, которые явно отражены во внешнем виде человека. Иногда прилагательное превращается в существительное, и прозвище Posh получила самая яркая представительница этого образа Виктория Бэкхем.

Иногда прилагательное превращается в существительное, и прозвище Posh получила самая яркая представительница этого образа Виктория Бэкхем.

Chav – противоположность posh. Люди без определенной квалификации и определенных жизненных амбиций, которые чаще всего живут на пособия или перебиваются случайными заработками, зачастую не чужды криминалу. Бедная речь, плохая еда, пьянство и ранняя беременность. Одним словом, не рекомендую.

Indeed – то же самое что of course, но используется значительно чаще и в том числе для того, чтобы усилить смысл сказанного. Например, «Thank you very much indeed».

Brilliant – это любимое английское восклицание, которое используется к месту и не к месту, надоедливым американским аналогом которого является восклицание «Awesome!» «Пойдем сегодня в кино? » — «Brilliant!», «Вот соль, пожалуйста» — «Brilliant!», «Если я еще раз услышу слово brilliant, меня затошнит» — «Brilliant!».

Bloody – это слово я употребляю гораздо чаще, чем нужно и означает оно мягкое ругательство типа “черт!”. Контекстов употребления – бесконечное множество, чем это слово и хорошо. I think this article is going to be bloody long, why did I even think about writing this bloody thing?

Blimey! – это совершенно очаровательное и довольно старомодное восклицание, которое означает выражение удивления вроде «Да ладно!». Производная от God blind me. В повседневной речи встречается не очень часто и я никогда не слышала, чтобы это использовали некоренные англичане.

Fancy – означает «находить сексуально привлекательным», употребляется также в значении «хотелось бы». “Fancy a drink?” – “Не желаешь ли выпить?”, “Do you fancy her?” – “Она тебе нравится?”.

Dodgy –означает что-то странное, подозрительное, непонятного качества. “The place we had drinks last night at was really dodgy”

Wicked – очень странное слово, я его слышу часто, но использовать так и не научилась. Изначальное словарное значение — странный, непонятный, запутанный, даже жутковатый. На слэнге оно означает либо «Здорово!», либо усиливает то, о чем вы говорите. Например, «Как тебе эта статья?» — «Wicked!», «А как была вчерашняя статья?» — «It was wicked strange». Но если вы идете на мюзикл Wicked, то там это слово используется именно в значение «таинственный, странный, страшноватый». Говорю же, странное слово!

Изначальное словарное значение — странный, непонятный, запутанный, даже жутковатый. На слэнге оно означает либо «Здорово!», либо усиливает то, о чем вы говорите. Например, «Как тебе эта статья?» — «Wicked!», «А как была вчерашняя статья?» — «It was wicked strange». Но если вы идете на мюзикл Wicked, то там это слово используется именно в значение «таинственный, странный, страшноватый». Говорю же, странное слово!

Quid – фунт стерлингов, местная валюта. «Five quid» – «пять фунтов». Кстати, если у вас под рукой есть лишние пять фунтов, можно перевести их в поддержку фонда Обнаженные Сердца.

Knackered – очень уставший, без сил. “Once I’ll have finished writing this blog-post, I will be knackered and go to bed”.

Fab- сокращение от «fabulous», что означает “великолепно, замечательно”. Настолько прижилось, что используется даже в офисной переписке.

Cheers – это одно из тех слов, которое употребляется в миллионе разных ситуаций, неподвластных мозгу эмигранта: это и «привет», и «спасибо», и «да ничего страшного», и «до свидания» и много чего еще. В общем, если вам такое сказали, не теряйтесь, а просто тоже в ответ скажите «cheers»

В общем, если вам такое сказали, не теряйтесь, а просто тоже в ответ скажите «cheers»

Reckon – синоним слов “думать, считать, полагать”. “I reckon my blog-post is nearly over. Wicked.”

Take the piss – запомните и следите, чтобы с вами так никогда не поступали, потому что означает “смеяться над кем-либо”.

Blighty – а так англичане называют Великобританию.

И в заключение:

Be subtle, don’t be cheesy or awkward, beware of chavs and dodgy places, try not to take piss off the posh too often, and I reckon Blighty will find you bloody brilliant indeed, which will be fab and wicked. Blimey I’m knackered now. Cheers.

Английский сказать другими словами

Трудно выразить эмоции одним словом? Вы все ещё находитесь под впечатлением от просмотренного фильма и заинтересованы в мнении друзей о картине?

Вы пытаетесь использовать максимум английского и минимум русского, думая о чем-то пространственно-замысловатом? С эмоциональными состояниями мы разобрались в одной из предыдущих статей, а сегодня займемся подборкой синонимов, помогающих, что называется, «сказать другими словами» самые популярные английские прилагательные «shocked», «interesting», «useful», «big», «small».

Испытали потрясение, с которым не можете справиться? Следующие слова помогут выразить все эмоции, связанные со словом shocked:

- Taken aback

- Flabbergasted

- Staggered

- Outraged

- Astounded

- Astonished

- Speechless

- Stunned

- Appalled

Паоло Коэльо в одном из своих произведений сказал: «Давно замечено, что, когда мы чем-то увлечены, кажется, будто всё вокруг так или иначе соотносится с предметом нашего интереса». Сам же интерес представляет собой мотивационное состояние, которое побуждает человека к познавательной деятельности. Быть заинтересованным — значит стремиться к развитию личности, удовлетворяя внутренние потребности. Слово interesting в английском языке можно заменить многочисленными синонимами, например:

Слово interesting в английском языке можно заменить многочисленными синонимами, например:

- Exciting

- Captivating

- Engaging

- Engrossing

- Thrilling

- Gripping

- Fascinating

- Absorbing

- Mind-blowing

- Invigorating

- Electrifying

Выгодный, плодотворный, практический, производительный, общеполезный, нужный, пригодный, применимый, целесообразный, конструктивный — все эти слова являются синонимами к слову useful — «полезный». Ниже Вы можете увидеть список их английских эквивалентов:

- Beneficial

- Rewarding

- Fulfilling

- Viable

- Workable

- Applicable

- Of great use

- Profitable

- Efficient

Далее уделим внимание слову big. В английском языке есть несколько идиом, например:

В английском языке есть несколько идиом, например:

- to be too big for one’s boots – зазнаваться, важничать, задирать нос

- a big pot – важная особа, «шишка»

Часто в разговорной лексике слово big подразумевает «пользующийся большой славой», «популярный». Ниже представлены слова, которые заменяют big:

- Massive

- Huge

- Giant

- Gigantic

- Enormous

- Large

- Colossal

- Immense

- Bulky

- Tremendous

- Hefty

Противоположное по значению слово small в английском языке имеет множество значений, например, мелкий, строчный, скромный, подлый, низкий, немногочисленный, слабый, тонкий.

Самыми распространенными разговорными идиоматическими выражениями являются:

- in small – в небольших размерах

- a small and early – рано заканчивающаяся вечеринка с небольшим числом приглашённых

- small beer – пустяки, мелочи

Small можно заменить следующими:

- Tiny

- Petite

- Minute

- Mini

- Itsy-bitsy

- Teeny

- Miniature

- Microscopic

- Skimpy

- Skeletal

- Miniscule

Использовав все эти слова в своей речи несколько раз, Вы сможете легко и быстро их запомнить. Кроме того, они разнообразят Ваш словарь, а описание обычной жизненной ситуации превратится в увлекательное словесное приключение, где Вы сможете показать себя в полной красе, употребляя интересные слова. Развивайте свой английский, ежедневно наполняйте его новыми правилами, новыми источниками, из которых можно почерпнуть массу полезного, используйте собственные знания на практике — всё это поможет скорее приучить мозг мыслить на иностранном языке.

Кроме того, они разнообразят Ваш словарь, а описание обычной жизненной ситуации превратится в увлекательное словесное приключение, где Вы сможете показать себя в полной красе, употребляя интересные слова. Развивайте свой английский, ежедневно наполняйте его новыми правилами, новыми источниками, из которых можно почерпнуть массу полезного, используйте собственные знания на практике — всё это поможет скорее приучить мозг мыслить на иностранном языке.

Напротив Thin, Антонимы Thin, значение и примеры предложений

Напротив Thin, Антонимы Thin, значение и примеры предложений

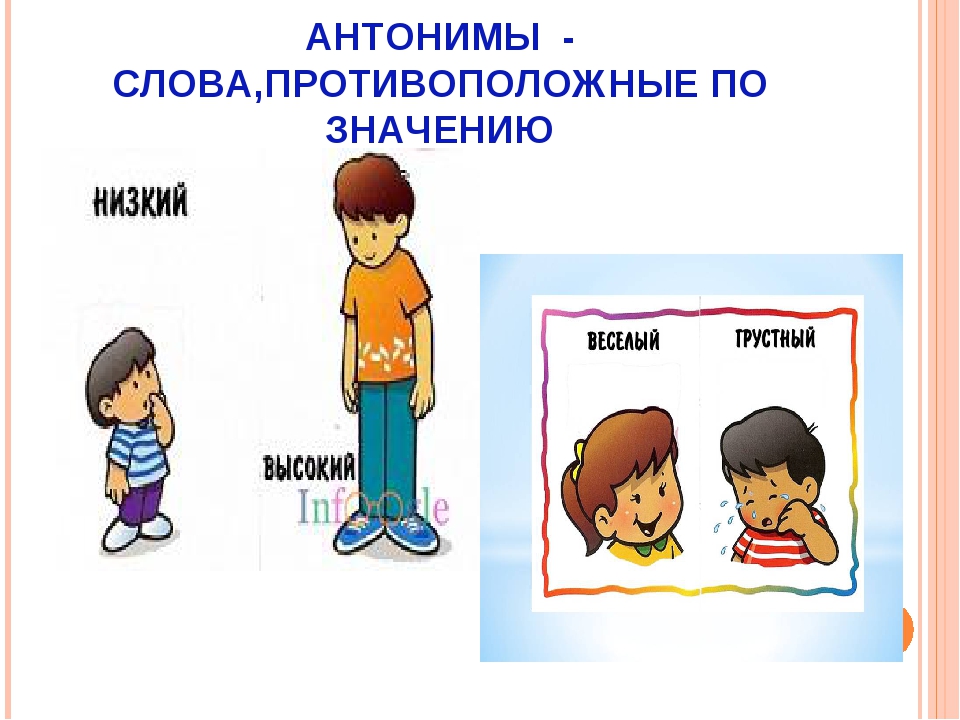

Противоположные слова-антонимы противоречат друг другу и имеют противоположные значения. У слова есть как синонимы, так и антонимы. Когда мы учим язык, когда мы учим слово на этом языке, нам будет очень полезно учить как противоположное, так и синонимы этому слову.

Потому что изучение слова с его синонимами повышает нашу компетентность в этом языке, а также нашу компетентность в устной и письменной речи. Изучение слова с его противоположным значением одновременно расширяет наш словарный запас и помогает нашей языковой деятельности. Есть некоторые вещи, которые нам нужно знать о противоположных словах.

Изучение слова с его противоположным значением одновременно расширяет наш словарный запас и помогает нашей языковой деятельности. Есть некоторые вещи, которые нам нужно знать о противоположных словах.

Во-первых, отрицание слова не может быть противоположным этому слову. Отрицательные слова указывают, следует ли нам совершить действие, то есть не противоположное значение слова. В языке не каждое слово имеет синоним, но не каждое слово имеет противоположное. Как правило, прилагательные и наречия имеют противоположные значения, то есть слова, сообщающие о качестве и количестве, часто имеют противоположные слова.

Тонкие средства; малой толщины или глубины, тонкий, тонкий, нежный, бедный, низкий

Противоположность Тонкий ;

- толстый

- грубый

- плотный

- стаут

- могила

- темный

- глубокий

- очевидный

- черный

- твердый

- сильный

- закрыть

- много

- много

- жир

- толщина

- диаметр

- плотность

- полнота

- плотность

- тупица

Примеры предложений с Thin ;

- Есть любовь или нет.

Тонкая любовь вовсе не любовь.

Тонкая любовь вовсе не любовь. - Я чувствую себя тонким , немного растянутым, как масло, намазанное на слишком много хлеба.

- Если я иду по тонкому льду, я могу с таким же успехом танцевать.

- Я вижу свет на кухне. Давайте больше не будем лишать Молли возможности сожалеть о том, какой вы худой .

Вот список из 400 важных противоположных слов

- мальчик – девочка

- храбрый – трусливый

- сломать – исправить

- широкий – узкий

- брат – сестра

- построить – уничтожить

- занят – ленив

- купить – продать

- спокойный – взволнованный

- осторожный – неосторожный

- неосторожный – осторожный

- поймать – пропустить

- потолок — пол

- подвал – чердак

- центр – окраина

- обязательно – возможно

- изменяемый – постоянный

- дешево — дорого

- детский – взрослый

- дети – родители

- чистый – грязный

- ясно – облачно

- умный – глупый

- закрыть — открыть

- закрыто – открыто

- облачно – ясно

- холодный – горячий

- холод – тепло

- приходить – идти

- комедия – драма

- сложный – простой

- комплимент – оскорбление

- обязательный – добровольный

- подключить – отдельно

- согласная – гласная

- постоянный – изменяемый

- плакать – смеяться

- повреждение – ремонт

- опасность – безопасность

- опасный – безопасный

- темный – светлый

- дочь – сын

- рассвет – закат

- день – ночь

- умер – жив

- смерть – рождение

- глубокая – мелкая

- поражение – победа

- защита — атака

- защита — атака

- вкусно – ужасно

- запретить – принять

- отправление – прибытие

- отправление – прибытие

- потомок – предок

- спуск – подъем

- отчаяние – надежда

- уничтожить – построить

- разрушение – строительство

- дьявол – ангел

- диктатура – республика

- умереть – жить

- эмигрировать – иммигрировать

- эмиграция – иммиграция

- пустой – полный

- конец – начало

- конец – начало

- окончание – начало

- враг – друг

- наслаждаться – ненавидеть

- ввести — оставить

- въезд – выезд

- равно – разные

- четный – нечетный

- вечер – утро

- все – никто

- все – ничего

- найти — потерять

- конец – начало

- конец – начало

- первый – последний

- исправить – сломать

- равнинный – холмистый

- пол — потолок

- следовать – вести

- запретить – разрешить

- вместо — против

- передний план — фон

- иностранный – внутренний

- иностранец – местный житель

- забыть — запомнить

- форма – уничтожить

- удача – невезение

- вперед – назад

- бесплатно – арест

- заморозить — расплавить

- часто – иногда

- свежий – старый/устаревший

- друг – враг

- передний — задний

- в перед из – зад

- полный – пустой

- смешной – серьезный

- будущее – прошлое

- общий – частный

- щедрый – средний

- нежный – жестокий

- джентльмен — дама

- гигант – крошечный

- девочка – мальчик

- дать – взять

- перейти – прийти

- хорошо – плохо

- взрослый – ребенок

- гость — хост

- виновен – невиновен

- счастье – печаль

- счастливый – грустный

- красивый – уродливый

- жесткий – легкий

- урожай – растение

- ненавижу — наслаждаюсь

- здоровье – болезнь

- здоровый – больной

- тепло – холод

- рай – ад

- тяжелый – легкий

- ад – рай

- земля – вода

- большой – маленький

- последний – первый

- конец – начало

- смеяться – плакать

- ленивый – активный

- вести – следовать

- выучить – научить

- уехать – прибыть

- слева – справа

- одолжить – одолжить

- меньше – больше

- разрешить – запретить

- лежать – стоять

- жизнь – смерть

- светлый – темный

- легкий – тяжелый

- нравится – ненавижу

- жидкие – твердые

- маленький – большой

- мало – много

- живой – умереть

- длинный – короткий

- проигрыш – выигрыш

- проигравший – победитель

- громко – тихо

- любовь – ненависть

- прекрасный – ужасный

- низкий – высокий

- ниже – выше

- плохо удача – удача

- хорошо удача – не повезло

- основной – дополнительный

- женат – разведен

- выйти замуж – развестись

- хозяин – слуга

- максимум – минимум

- значит – щедро

- расплавить – заморозить

- мужчин – женщин

- исправить — сломать

- беспорядок – заказ

- полночь – полдень

- минимум – максимум

- младший – основной

- пропустить – попасть

- пропустить – поймать

- умеренный – экстремальный

- современный – древний

- монархия – республика

- луна – солнце

- больше – меньше

- утро – вечер

- гора – долина

- много – мало

- узкий – широкий

- противный – хороший

- местный житель – иностранец

- натуральный – искусственный

- ближний – дальний

- отрицательный – положительный

- племянник – племянница

- никогда – всегда

- новый – древний

- хороший – ужасный

- племянница – племянник

- ночь – день

- нет – да

- нечетное – четное

- с по

- часто – редко

- старый – современный

- вкл.

– выкл.

– выкл. - открыто – закрыто

- открыто – закрыто

- противник – сторонник

- заказ – беспорядок

- обычный – специальный

- другой – тот же

- из – в

- снаружи – внутри

- окраина – центр

- больше – меньше

- родители – дети

- часть – целиком

- частично – всего

- частный – общий

- пройти – не пройти

- прошлое – будущее

- мир – война

- разрешить – запретить

- растение – урожай

- много – не хватает

- приятный – ужасный

- вежливый – грубый

- бедный — богатый

- бедность — богатство

- мощный – слабый

- наличие – отсутствие

- настоящее время – прошлое

- красивая – уродливая

- частный – общедоступный

- возможно – обязательно

- профессиональный – любительский

- защита — атака

- защита – атака

- общедоступный – частный

- тянуть — толкать

- ученик – учитель

- толкать — тянуть

- вопрос – ответ

- быстрый – медленный

- тихо – громко

- поднять – опустить

- дождливо – солнечно

- задний – передний

- получить – отправить

- уменьшить — увеличить

- отказаться — согласиться

- сожаление – удовлетворение

- запомнить – забыть

- ремонт — повреждение

- ответить – спросить

- ответ – вопрос

- республика – диктатура

- остальное – работа

- богатый – бедный

- правый – левый

- сельский – городской

- грустный – счастливый

- печаль – счастье

- безопасный – опасный

- безопасность – опасность

- соль – сахар

- тот же – другой

- удовлетворение – сожаление

- удовлетворять – раздражать

- сохранить – потратить

- крик – шепот

- безопасность – опасность

- редко – часто

- продать — купить

- отправить – получить

- старший – младший

- отдельно – подключить

- серьезный – смешной

- слуга – хозяин

- установить бесплатно – арест

- мелкий – глубокий

- острый – тупой

- приют – экспозиция

- короткий – длинный

- крик – шепот

- закрыть — открыть

- больной – здоровый

- тихий – шумный

- глупый – умный

- простой – сложный

- раковина – подъем

197 синонимов и антонимов слова THIN

1 наличие заметно небольшого количества жира в организме- после начала тренировки она стала выглядеть худее

- мясистый,

- громоздкий,

- коренастый,

- мясистый,

- тяжелый,

- тяжелый,

- коренастый,

- стаут,

- толстый,

- коренастый,

- увесистый

- тонкие нити паутинные

- доказательства этой странной теории довольно тонкие

- разбавил сливки с молоком но никому не сказал

- фол,

- загрязнять,

- коррумпированный,

- дефиле,

- грязный,

- яд,

- фол,

- заразить,

- яд,

- загрязнять,

- почва,

- порча,

- Салли,

- порча

определение в словаре

определение в словареперевести с английского на арабский: Cambridge Dictionary

Примеры тонких

тонкий

®Брендоскопы являются самыми тонкими, их диаметр варьируется от 0. 7 до 2,3 мм и рабочей длиной до 25 см.

Стенка левого желудочка вновь была гипоплазирована и истончена.

Всходы прореживали до трех на горшок (объемом 900 мл) и удерживали на месте с помощью пенопластовых пробок.Хотя эти кандидаты впоследствии уменьшаются до k результатов, процесс больше не будет занимать постоянное время.

Венозный тромбоз можно в некоторой степени предотвратить, главным образом, путем лечения антикоагулянтами (разжижающими кровь средствами) в сочетании с хирургическим вмешательством.

7 до 2,3 мм и рабочей длиной до 25 см.

Стенка левого желудочка вновь была гипоплазирована и истончена.

Всходы прореживали до трех на горшок (объемом 900 мл) и удерживали на месте с помощью пенопластовых пробок.Хотя эти кандидаты впоследствии уменьшаются до k результатов, процесс больше не будет занимать постоянное время.

Венозный тромбоз можно в некоторой степени предотвратить, главным образом, путем лечения антикоагулянтами (разжижающими кровь средствами) в сочетании с хирургическим вмешательством. В двух других случаях приращения плаценты локализация истончения стенки матки коррелировала с инвагинацией плаценты в миометрий при патологии.

Между мировыми войнами эта традиция поредела.Фермеры откладывали прореживание прежде всего для того, чтобы получить больше кормов.

В двух других случаях приращения плаценты локализация истончения стенки матки коррелировала с инвагинацией плаценты в миометрий при патологии.

Между мировыми войнами эта традиция поредела.Фермеры откладывали прореживание прежде всего для того, чтобы получить больше кормов.Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.

Тонкие противоположные слова Антонимы Значение Синонимы Другое слово Подобное слово

Взлетный вес

Уменьшение крепости или вкуса раствора или смеси

Пример: Нарезанный бурбон

Разбавьте раствор

Пример: Разбавьте раствор

Уменьшить толщину

Пример: Похудеть или стать тоньше

Не густая

Пример: Тонкая борода

Отсутствие лишней плоти

Пример: Нельзя быть слишком богатым или слишком худым

(звука) Отсутствие резонанса или громкости

Пример: Тонкий слабый крик

Отсутствие духа или искренних усилий

Пример: Тонкая улыбка