Атмосфера — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Атмосфера (от. др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. Толщина атмосферы некоторых планет, состоящих в основном из газов (газовые планеты), может быть очень большой.

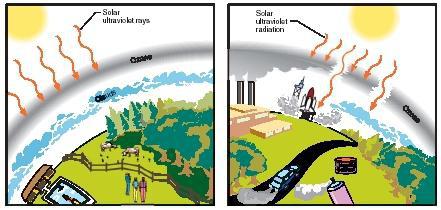

Атмосфера Земли содержит кислород, используемый большинством живых организмов для дыхания, и диоксид углерода, потребляемый растениями и цианобактериями в процессе фотосинтеза. Атмосфера также является защитным слоем планеты, защищая её обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения и метеоритов.

Атмосфера есть у всех массивных тел — газовых гигантов и большинства планет земного типа (в Солнечной системе — кроме Меркурия).

Атмосферное давление — это физическая величина, численно равная силе, действующей в атмосфере на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности. Атмосферное давление создаётся гравитационным притяжением воздуха к планете. В Международной системе единиц (СИ) давление измеряется в паскалях. В средствах массовой информации давление атмосферы характеризуется также в миллиметрах ртутного столба. При «нормальных условиях», согласно Международной стандартной атмосфере, давление воздуха на среднем уровне моря при температуре 15 °C принято равным 101325 Па или 760 мм рт. ст. Давление атмосферы уменьшается с высотой в соответствии с барометрической формулой.

Начальный состав атмосферы планеты обычно зависит от химических и температурных свойств Солнца в период формирования планет и последующего выхода внешних газов. Затем состав газовой оболочки эволюционирует под действием различных факторов.

Атмосфера Венеры и Марса в основном состоят из диоксида углерода с небольшими добавлениями азота, аргона, кислорода и других газов. Земная атмосфера в большой степени является продуктом живущих в ней организмов. Состав атмосферы Земли: 78,084 % азота, 20,9476 % кислорода, изменяющееся количество водяного пара (в среднем около 1 %), 0,934 % аргона, 0,038 % диоксида углерода[источник не указан 913 дней], и небольшое количество водорода, гелия, других благородных газов и загрязнителей.

Низкотемпературные газовые гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — могут удерживать газы с низкой молекулярной массой — водород и гелий. Высокотемпературные газовые гиганты, такие как Осирис или 51 Пегаса b, наоборот, не могут её удержать и молекулы их атмосферы рассеиваются в пространстве. Этот процесс протекает медленно, постоянно.

Список атмосфер небесных тел Солнечной системы[править | править код]

Мезосфера — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 октября 2013; проверки требуют 16 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 октября 2013; проверки требуют 16 правок. Строение атмосферы

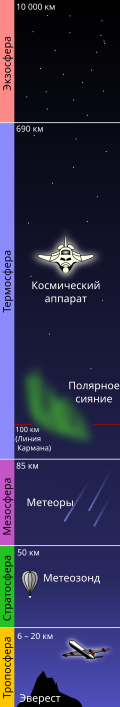

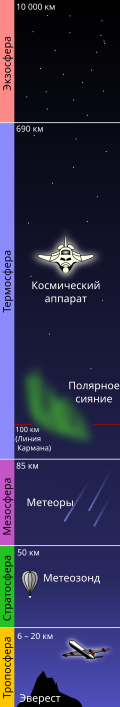

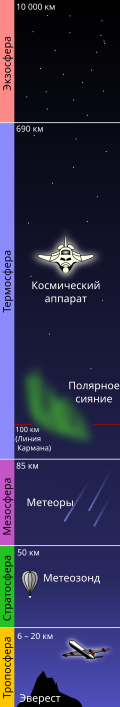

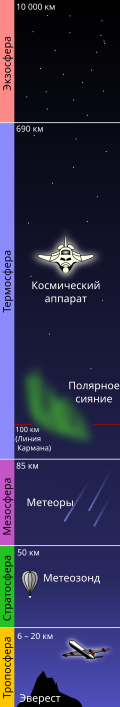

Строение атмосферыМезосфе́ра (от греч. μεσο- — «средний» и σφαῖρα — «шар», «сфера») — слой атмосферы на высотах от 40—50 до 80—90 км. Характеризуется понижением температуры с высотой; максимум (0°C) температуры расположен на нижней границе, после чего температура начинает убывать до −70° или −80°C вблизи мезопаузы — переходного слоя к термосфере. Термин принят Географическим и геофизическим союзом в 1951 году.

Газовый состав мезосферы, как и расположенных ниже атмосферных слоёв, постоянен и содержит около 80 % азота и 20 % кислорода.

Мезосфера отделяется от нижележащей стратосферы стратопаузой, а от вышележащей термосферы — мезопаузой. Мезопауза в основном совпадает с турбопаузой.

Метеоры начинают светиться и, как правило, полностью сгорают в мезосфере.

Летом в средних и высоких широтах на высотах 78—94 км из-за чрезвычайно низкой температуры воздуха иногда возникают серебристые облака. Форма этих облаков свидетельствует о наличии на этих высотах волн с длиной до нескольких десятков км, а также крупных квазистандартных вихревых образований.

Мезосфера с точки зрения летательных аппаратов[править | править код]

Для полётов мезосфера представляет собой своего рода «мёртвую зону» — воздух здесь слишком разрежен, чтобы поддерживать самолёты или аэростаты (на высоте 50 км плотность воздуха в 1000 раз меньше, чем на уровне моря), и в то же время слишком плотен для полётов искусственных спутников на такой низкой орбите. Прямые исследования мезосферы проводятся в основном с помощью суборбитальных метеорологических ракет; в целом мезосфера изучена хуже других слоёв атмосферы, в связи с чем учёные прозвали её «игноросферой».

- Океан-атмосфера. Энциклопедия, пер. с англ., Л., 1983;

- Хргиан A. X., Физика атмосферы, M., 1986;

- Брасье Г., Соломон С., Аэрономия средней атмосферы, пер. с англ., Л., 1987. С. M. Шметер.

ru.wikipedia.org

Термосфера — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Строение атмосферы

Строение атмосферыТермосфе́ра (от греч. θερμός — «тёплый» и σφαῖρα — «шар», «сфера») — слой атмосферы, следующий за мезосферой. Начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км.

Температура воздуха в термосфере колеблется на разных уровнях, быстро и разрывно возрастает и может варьировать от 200 К до 2000 К, в зависимости от степени солнечной активности.

Причиной является поглощение ультрафиолетового излучения Солнца на высотах 150—300 км, обусловленное ионизацией атмосферного кислорода.

В нижней части термосферы рост температуры в сильной мере обусловлен энергией, выделяющейся при объединении (рекомбинации) атомов кислорода в молекулы (при этом в энергию теплового движения частиц превращается энергия солнечного УФ-излучения, поглощённая ранее при диссоциации молекул O2). На высоких широтах важный источник теплоты в термосфере — джоулево тепло, выделяемое электрическими токами магнитосферного происхождения. Этот источник вызывает значительный, но неравномерный разогрев верхней атмосферы в приполярных широтах, особенно во время магнитных бурь.

Из-за крайней разрежённости воздуха полёты выше линии Кармана возможны только по баллистическим траекториям. Все пилотируемые орбитальные полёты (кроме полётов к Луне) проходят в термосфере, преимущественно на высотах от 200 до 500 км — ниже 200 км сильно сказывается тормозящее действие воздуха, а выше 500 км простираются радиационные пояса, оказывающие на людей вредное действие.

Беспилотные спутники тоже по большей части летают в термосфере — вывод спутника на более высокую орбиту требует бо́льших затрат энергии, кроме того, для многих целей (например, для дистанционного зондирования Земли) малая высота предпочтительнее.

Высокая температура воздуха в термосфере не страшна летательным аппаратам, поскольку из-за сильной разрежённости воздуха он практически не взаимодействует с обшивкой летательного аппарата, то есть плотности воздуха недостаточно для того, чтобы нагреть физическое тело, так как количество молекул очень мало и частота их столкновений с обшивкой судна (соответственно и передачи тепловой энергии) невелика.

В термосфере наблюдаются полярные сияния.

ru.wikipedia.org

Стратосфера — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 мая 2019; проверки требуют 11 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 мая 2019; проверки требуют 11 правок. Строение атмосферы

Строение атмосферыСтратосфе́ра (от лат. stratum «настил, слой») — слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11−25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25−40 км от −56,5 °С до +0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 0 °C, температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой. Плотность воздуха в стратосфере в десятки и сотни раз меньше, чем на уровне моря.

Стратосфера представляет более однородную среду по сравнению с тропосферой. Так как плотность газа уменьшается с высотой, то относительная диэлектрическая проницаемость в стратосфере ≈1, она оказывает меньшее влияние на распространения радиоволн.

Именно в стратосфере располагается слой озоносферы («озоновый слой»; на высоте от 15−20 до 55−60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере. Озон (О3) образуется в результате фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте ~30 км. Общий объём О

3, будь он сконцентрирован в одном отдельном слое, составил бы при нормальном давлении сплошной слой толщиной всего 1,7−4,0 мм.В стратосфере задерживается большая часть коротковолновой части ультрафиолетового излучения (180−200 нм) и происходит трансформация энергии коротких волн. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация, новообразование газов и других химических соединений. Эти процессы можно наблюдать в виде северных сияний, зарниц и других свечений.

В стратосфере и более высоких слоях под воздействием солнечной радиации молекулы газов диссоциируют — на атомы (выше 80 км диссоциируют СО2 и Н2, выше 150 км — О2, выше 300 км — N2[1]). На высоте 200−500 км в ионосфере происходит также ионизация газов, на высоте 320 км концентрация заряжённых частиц (О+2, О−2, N+2

В стратосфере почти нет водяного пара.

Полёты в стратосферу начались в 1930-х годах. Широко известен полёт на первом стратостате (FNRS-1), который совершили Огюст Пикар и Пауль Кипфер 27 мая 1931 года на высоту 16,2 км. В СССР полёты Пикара вызвали большой интерес, и в 1933−1934 годах были построены стратостаты «СССР-1» и «Осоавиахим-1». 30 сентября 1933 «СССР−1» конструкции К. Д. Годунова совершил полёт на высоту 19 км, установив новый мировой рекорд. Вместе с Годуновым стратостат пилотировали Э. К. Бирнбаум и выдающийся советский воздухоплаватель Г. А. Прокофьев.

Современные боевые и сверхзвуковые коммерческие самолёты летают в стратосфере на высотах до 20 км ввиду более стабильных летных условий (хотя динамический потолок может быть значительно выше). Высотные метеозонды поднимаются до 40 км; рекорд для беспилотного аэростата составляет 51,8 км.

В последнее время в военных кругах США большое внимание уделяют освоению слоёв стратосферы выше 20 км, часто называемых «предкосмосом» («мезосфера»). Предполагается, что беспилотные дирижабли и самолёты на солнечной энергии (наподобие NASA Pathfinder) смогут длительное время находиться на высоте порядка 30 км и обеспечивать наблюдением и связью очень большие территории, оставаясь при этом малоуязвимыми для средств ПВО; такие аппараты будут во много раз дешевле спутников.[2]

ru.wikipedia.org

Тропосфера — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 февраля 2018; проверки требуют 14 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 февраля 2018; проверки требуют 14 правок. Строение атмосферы

Строение атмосферыТропосфе́ра (др.-греч. τρόπος «поворот, изменение» + σφαῖρα «шар») — нижний, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8—10 км, в умеренных широтах до 10—12 км, на экваторе — 16—18 км[1].

Тропосфера неоднородна в вертикальном направлении вдоль земной поверхности. Ее электрические параметры меняются при изменении метеорологических условий. В тропосфере происходит рефракция радиоволн, поэтому распространение земных радиоволн зависит от состояния тропосферы. Тропосфера обуславливает распространение тропосферных радиоволн, которое связано с рассеянием и отражением радиоволн от неоднородностей тропосферы.

При подъёме в тропосфере температура понижается в среднем на 0,65 градуса через каждые 100 м. Верхний слой тропосферы, в котором снижение температуры с высотой прекращается, называют тропопаузой[2]. Следующий, расположенный выше тропосферы, слой атмосферы называется стратосфера.

В тропосфере сосредоточено более 80 % всей массы атмосферного воздуха, сильно развиты турбулентность и конвекция, сосредоточена преобладающая часть водяного пара, возникают облака, формируются и атмосферные фронты, развиваются циклоны и антициклоны, а также другие процессы, определяющие погоду и климат[1]. Происходящие в тропосфере процессы обусловлены, прежде всего, конвекцией.

Часть тропосферы, в пределах которой на земной поверхности возможно зарождение ледников, называется хионосфера[3].

ru.wikipedia.org

Что такое атмосфера? Атмосфера Земли: строение, значение :: SYL.ru

Окружающий мир образован из трех очень разных частей: земли, воды и воздуха. Каждая из них по-своему уникальна и интересна. Сейчас речь пойдет только о последней из них. Что такое атмосфера? Как она возникла? Из чего состоит и на какие части делится? Все эти вопросы чрезвычайно интересны.

Само название «атмосфера» образовано из двух слов греческого происхождения, в переводе на русский они означают «пар» и «шар». А если посмотреть точное определение, то можно прочитать следующее: «Атмосфера – это воздушная оболочка планеты Земля, которая несется вместе с ней в космическом пространстве». Она развивалась параллельно геологическим и геохимическим процессам, которые происходили на планете. И сегодня от нее зависят все процессы, протекающие в живых организмах. Без атмосферы планета стала бы безжизненной пустыней, подобной Луне.

Из чего она состоит?

Вопросом о том, что такое атмосфера и какие элементы в нее входят, заинтересовал людей уже давно. Основные составляющие этой оболочки были известны уже в 1774 году. Их установил Антуан Лавуазье. Он обнаружил, что состав атмосферы большей частью образован из азота и кислорода. С течением времени ее составляющие уточнялись. И теперь известно, что в ней находятся еще многие другие газы, а также вода и пыль.

Рассмотрим более подробно то, из чего состоит атмосфера Земли возле ее поверхности. Самый распространенный газ – азот. Его содержится немного больше 78 процентов. Но, несмотря на такое большое количество, в воздухе азот практически не активен.

Следующий по количеству и очень важный по значению элемент – кислород. Этого газа содержится почти 21%, и он как раз проявляет очень высокую активность. Его специфическая функция состоит в окислении мертвого органического вещества, которое в результате этой реакции разлагается.

Газы с низким содержанием, но важным значением

Третий газ, который входит в состав атмосферы, – аргон. Его чуть-чуть меньше, чем один процент. После него идут углекислый газ с неоном, гелий с метаном, криптон с водородом, ксенон, озон и даже аммиак. Но их содержится настолько мало, что процентное содержание таких компонентов равняется сотым, тысячным и миллионным частям. Из них только углекислый газ играет существенную роль, поскольку он является строительным материалом, который необходим растениям для фотосинтеза. Другая его важная функция состоит в том, чтобы не пропускать радиацию и поглощать часть солнечного тепла.

Еще один малочисленный, но важный газ – озон существует для удержания ультрафиолетового излучения, идущего от Солнца. Благодаря этому свойству все живое на планете надежно защищено. С другой стороны, озон влияет на температуру стратосферы. Из-за того, что он поглощает это излучение, происходит нагревание воздуха.

Постоянство количественного состава атмосферы поддерживается безостановочным перемешиванием. Ее слои перемещаются как по горизонтали, так и по вертикали. Поэтому в любом месте земного шара достаточно кислорода и нет избытка углекислого газа.

Что еще присутствует в воздухе?

Следует отметить, что в воздушном пространстве можно обнаружить пар и пыль. Последняя состоит из пыльцы и частичек почвы, в городе к ним присоединяются примеси твердых выбросов из выхлопных газов.

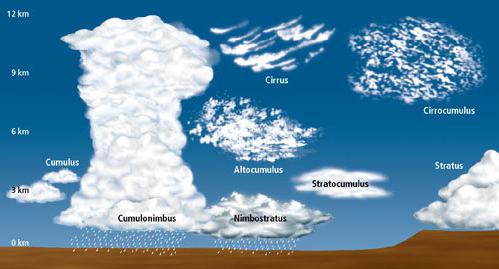

А вот воды в атмосфере много. При определенных условиях она конденсируется, и появляются облака и туман. По сути это одно и то же, только первые появляются высоко над поверхностью Земли, а последний стелется по ней. Облака принимают разнообразную форму. Этот процесс зависит от высоты над Землей.

Если они образовались в 2 км над сушей, то их называют слоистыми. Именно из них проливается на землю дождь или падает снег. Над ними до высоты 8 км формируются кучевые облака. Они всегда самые красивые и живописные. Именно их рассматривают и гадают, на что они похожи. Если такие образования появятся на следующих 10 км, они будут очень легкими и воздушными. Их название перистые.

На какие слои делится атмосфера?

Хотя они и имеют сильно отличающиеся друг от друга температуры, очень сложно сказать, на какой конкретной высоте начинается один слой и заканчивается другой. Это деление весьма условное и носит приблизительный характер. Однако слои атмосферы все же существуют и выполняют свои функции.

Самая нижняя часть воздушной оболочки названа тропосферой. Ее толщина увеличивается при перемещении от полюсов к экватору с 8 до18 км. Это самая теплая часть атмосферы, поскольку воздух в ней нагревается от земной поверхности. Большая часть водяного пара сосредоточена в тропосфере, поэтому в ней образуются тучи, выпадают осадки, гремят грозы и дуют ветра.

Следующий слой имеет толщину около 40 км и называется стратосферой. Если наблюдатель переместится в эту часть воздуха, то обнаружит, что небо стало фиолетовым. Это объясняется малой плотностью вещества, которое практически не рассеивает солнечные лучи. Именно в этом слое летают реактивные самолеты. Для них там открыты все просторы, поскольку практически нет облаков. Внутри стратосферы имеется слой, состоящий из большого количества озона.

После нее идут стратопауза и мезосфера. Последняя имеет толщину около 30 км. Она характеризуется резким понижением плотности воздуха и его температуры. Небо для наблюдателя видится в черном цвете. Здесь можно даже днем наблюдать звезды.

Слои, в которых практически нет воздуха

Продолжает строение атмосферы слой под названием термосфера – самая протяженная из всех остальных, ее толщина достигает 400 км. Этот слой отличается огромной температурой, которая может достигать 1700 °C.

Последние две сферы часто объединяют в одну и называют его ионосферой. Это связано с тем, что в них протекают реакции с выделением ионов. Именно эти слои позволяют наблюдать такое явление природы, как северное сияние.

Следующие 50 км от Земли отведены экзосфере. Это внешняя оболочка атмосферы. В ней происходит рассеивание частиц воздуха в космос. В этом слое обычно перемещаются спутники погоды.

Атмосфера Земли заканчивается магнитосферой. Именно она приютила большинство искусственных спутников планеты.

После всего сказанного, не должно остаться вопросов о том, что такое атмосфера. Если возникли сомнения в ее необходимости, то их легко развеять.

Значение атмосферы

Главная функция атмосферы заключается в защите поверхности планеты от перегрева в дневное время и чрезмерного остывания ночью. Следующее важное значение этой оболочки, которое никто не будет оспаривать, в том, чтобы снабжать кислородом всех живых существ. Без этого они задохнулись бы.

Большинство метеоритов сгорают в верхних слоях, так и не долетев до поверхности Земли. И люди могут любоваться летящими огнями, принимая их за падающие звезды. Без атмосферы вся Земля была бы усеяна кратерами. А о защите от солнечного излучения уже говорилось выше.

Как влияет человек на атмосферу?

Очень негативно. Это связано с разрастающейся деятельностью людей. Основная доля всех отрицательных моментов приходится на промышленность и транспорт. Кстати, именно автомобили выделяют почти 60% всех загрязняющих веществ, которые проникают в слои атмосферы. Оставшиеся сорок делят между собой энергетика и промышленность, а также отрасли по уничтожению отходов.

Список вредных веществ, которые ежедневно пополняют состав воздуха, очень длинный. Из-за транспорта в атмосфере оказываются: азот и сера, углерод, синец и сажа, а также сильный канцероген, вызывающий рак кожи – бензопирен.

На долю промышленности приходятся такие химические элементы: сернистый газ, углеводород и сероводород, аммиак и фенол, хлор и фтор. Если процесс будет продолжаться, то скоро ответы на вопросы: «Что такое атмосфера? Из чего она состоит?» будут совсем другими.

www.syl.ru