Разделы языкознания: Разделы языкознания — Студопедия

Основные разделы языкознания, таблица 🤓 [Есть ответ]

Языкознание – наука, изучающая все существовавшие ранее и существующие ныне языки во всем мире, то есть, это наука о человеческом языке.

Таблица. Основные разделы языкознания

Раздел | Что изучает |

Фонетика | Звуки речи во всем их многообразии, звуковой состав языка. |

Фонология | Функционирование звуков и фонем в языке |

Морфология | Слова, морфемы, морфы |

Синтаксис | Совокупность грамматических правил языка, сочетаемость и порядок следования слов внутри предложения |

Лексическая семантика | Исследование таких значений слов, которые не являются грамматическими |

Семантика | Значение слов |

Фразеология | Несвободные лексические сочетания |

Лексикология | Словарь (лексика) языка |

Лексикография | Написание слова и описание слова |

Ономатология | Термины в различных областях практической и научной жизни |

Семасиология | Значения тех языковых единиц, которые используются для называния отдельных предметов и явлений действительности |

Ономасиология | Развитие слова от предмета |

Пунктуация | Правила постановки знаков препинания |

Фразеология | Фразеологизмы |

Орфоэпия | Произносительные нормы языка |

Словообразование | Способы образования слов |

Этимология | Происхождение слов |

Антропонимика | Собственные имена людей, происхождение, изменение этих имен, географическое распространение |

Оценка: 4.2 (12 голосов)

Основные разделы языкознания — Студопедия

Языкознание — наука о естественном человеческом языке и вообще обо всех языках мира как индивидуальных его представителях. Различают наиболее общие и частные разделы языкознания. Один из крупных разделов Я — общее Я — занимается свойствами, присущими любому языку, и отличается от используемых им частных языковедческих дисциплин, которые выделяются в Я по своему предмету — либо по отдельному языку (русистика), либо по группе родственных языков (романистика).

Частные разделы языкознания.

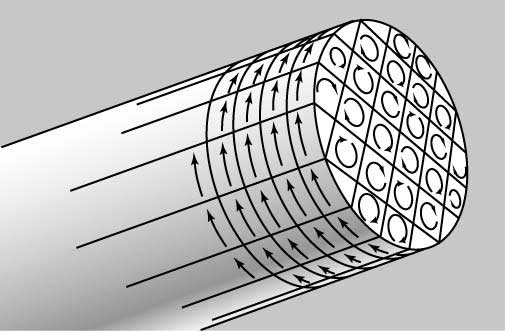

Фонетика ориентирована на звуковой уровень — непосредственно доступную для человеческого восприятия звуковую сторону. Ее предметом являются звуки речи во всем их многообразии. Звуки языка изучает также фонология, но с функциональной и системной точек зрения. В качестве исходной единицы и объекта исследований фонологии выделяется фонема. Вводится особый морфологический уровень и исследующая его морфологическая дисциплина — морфонология — изучение фонологического состава морфологической единицы языка.

Грамматика — раздел Я, исследующий слова, морфемы, морфы. В грамматике выделяются морфология и синтаксис. В морфологии в качестве особых разделов Я выделяются словообразование, имеющее дело с деривационными значениями, и словоизменение.

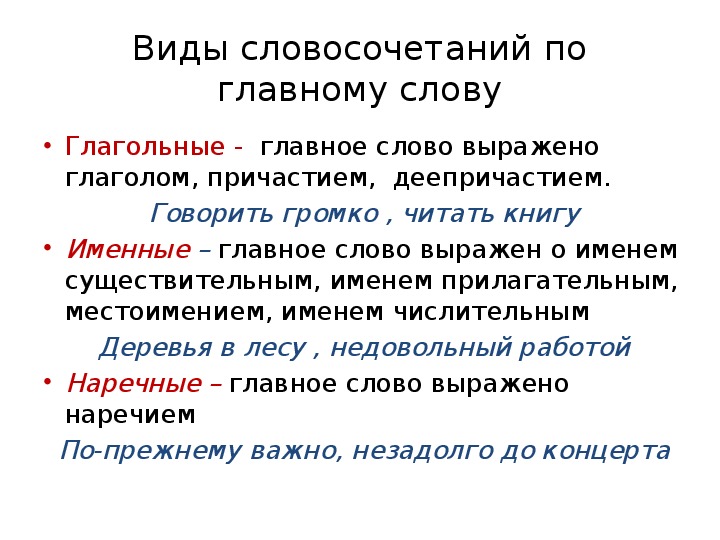

Синтаксис — изучает совокупность грамматических правил языка, сочетаемость и порядок следования слов внутри предложения (предложения и словосочетания). Словарем языка занимаются несколько разделов Я: семантика и примыкающие к ней разделы Я (фразеология, семантический синтаксис). Лексическая семантика — занимается исследованием таких значений слов, которые не являются грамматическими. Семантика — наука, изучающая значение слов.

Фразеология — исследует несвободные лексические сочетания.

Лексикология — исследует словарь (лексику) языка.

Лексикография — написание слова и описание слова. Наука о составлении словарей.

Ономатология — исследование терминов в различных областях практической и научной жизни.

Семасиология раздел языкознания, занимающийся лексической семантикой т. е. значениями тех языковых единиц, которые используются для называния отдельных предметов и явлений действительности. Изучает значение слова от слова. Ономасиология — изучает развитие слова от предмета.

Ономастика — наука об именах собственных. Антропонимика раздел ономастики, изучающий собственные имена людей, происхождение, изменение этих имён, географическое распространение и социальное функционирование, структуру и развитие антропонимических систем. Топонимика составная часть ономастики, изучающая географические названия (топонимы), их значение, структуру, происхождение и ареал распространения.

Социолингвистика — состояние языка и общества. Прагмалингвистика — функционирования языка в различных ситуациях общения. Психолингвистика — психологические механизмы порождения речи. Паралингвистика — околоязыковые средства — жесты и мимика. Этнолингвистика — язык в связи с историей, культурой народа.

15 Фонология и фонетика. Фонемная система. Звук речи и фонема.

Акустические, артикуляционные и функциональные стороны звука.

Наш язык – звуковой язык. Звук – «природная материя» языка, материальная оболочка морфем, слов и предложений.

Многие слышат речь и понимают сказанное, но не обращают внимания на так называемые детали. Между тем звуки речи – явление сложное в связи с тем, что каждый звук речи оказывается одновременно фактомфизическим (акустическим), изучением физических свойств звука занимается физика; физиологическим,т. е. связан с работой определенных органов человека и занимаются этим медики, физиологи, а такжесоциальным (языковым, собственно лингвистическим), т. е. эта сторона интересует прежде всего лингвистов. Однако при исследовании звуков речи необходимо опираться на данные этих трёх аспектов, которые представлены в таблице 5.

Таблица 5

Аспекты изучения звука

| Акустический(физический) аспект | Артикуляционный(физиологический) аспект | Функциональный (лингвистический) аспект |

| Звук – колебательное движение органов речи, передаваемое через воздух | Звук – продукт работы произносительных органов человека (артикуляционного аппарата) | Звук – один из возможных в процессе функционирования вариантов реализации фонемы, выполняющей строительную и смыслоразличительную функции. |

Фонетика — раздел языкознания, в котором изучается звуковой строй языка, т.е. звуки речи, слоги, ударения, интонацию. Имеются три стороны звуков речи, и им соответствуют три раздела фонетики:

- Акустика речи. Она изучает физические признаки речи.

- Антропофоника или физиология речи. Она изучает биологические признаки речи, т.е. работу, производимую человеком при произнесении (артикуляции) или восприятии звуков речи.

- Фонология. Она изучает звуки речи как средство общения, т.е. функцию или роль звуков, используемых в языке.

Фонологию нередко выделяют как отдельную от фонетики дисциплину. В таких случаях два первых раздела фонетики (в широком смысле) — акустика речи и физиология речи объединяются в фонетику (в узком смысле), которая противопоставляется фонологии.

Фонетика — раздел языкознания, в котором изучается звуковой строй языка, т.е. звуки речи, слоги, ударения, интонацию. Имеются три стороны звуков речи, и им соответствуют три раздела фонетики:

- Акустика речи. Она изучает физические признаки речи.

- Антропофоника или физиология речи. Она изучает биологические признаки речи, т.е. работу, производимую человеком при произнесении (артикуляции) или восприятии звуков речи.

- Фонология. Она изучает звуки речи как средство общения, т.е. функцию или роль звуков, используемых в языке.

Фонологию нередко выделяют как отдельную от фонетики дисциплину. В таких случаях два первых раздела фонетики (в широком смысле) — акустика речи и физиология речи объединяются в фонетику (в узком смысле), которая противопоставляется фонологии.

Предмет и задачи языкознания. Основные разделы науки о языке. Место языкознания среди других наук. Теоретическое и прикладное языкознание

Языкознание/языковедение, лингвистика/ — наука о естественном человеческом языке вообще и о всех языках мира как его индивидуальных

представителях.

«Введение в языкознание» излагает основные положения лингвистики, явл. первой в системе всех лингвистических дисциплин, изучаемых в вузе, закладывает основы общелингвистической подготовке учителя ин. языка.

Круг задач, которые должно решить языкознание:

1. Установить природу и сущность языка.

2. Рассмотреть структуру языка.

3. Понимать язык как систему, то есть язык представляет собой не разрозненные факты, не набор слов, это есть целостная система, все члены которой взаимосязаны и взаимообусловлены.

4. Изучать вопросы развития языка в связи с развитием общества;

Как и когда возникли и то и другое;

5. Изучить вопрос возникновения и развития письма;

6. Классифицировать языки, то есть объединить их по принципу их сходства; как близкородственные языки выделяются немецкий и английский; русский, украинский и белорусский.

7. Выработать методы исследования. Можно назвать такие методы, как сравнительно- исторический, описательный, сравнительный, количественный(квантитативный). Последний метод основан на математической статистике.

8. Языкознание стремиться быть ближе к жизни, отсюда его прикладной характер.

9. Изучение вопросов, связанных с языковой интерференцией. Под языковой интерференцией понимается проникновение знаний родного языка или одного из изученных иностранных языков на знания, получаемые при изучении нового иностранного языка.

10. Рассмотреть связь лингвистики с другими науками (историей, психологией, логикой, литературоведением, математикой).

Широкие связи Языкознания с др. науками /благодаря общему объекту познания/ не лишают его самостоятельности как науки, т.е. своего предмета, изучения: Я. изучает язык всесторонне, тогда как др. науки рассматривают лишь отдельные стороны языка.

Традиционно в Я. выделяют следующие разделы: фонетику и фонологию,

грамматику /морфологию и синтаксис/, лексикологию, стилистику. Кроме

того совр. лингвистика включает фразеологию, лексикографию, морфемику,

словообразование и нек. др. разделы.

На стыке Я. с др. науками возникли такие его разделы как социолингвистика, психолингвистика, этнолингвистика, математическая лингвистика, паралингвистика, прагмалингвистика, теория коммуникаций, когнитивная лингвистика и нек. др.

Языкознание связано с социальными науками:

-с историей, поскольку история языка является частью истории народа. Данные истории обеспечивают конкретно-историческое рассмотрение изменений языка, данные языкознания являются одним из источников при изучении таких исторических проблем, как происхождение народа, развитие культуры народа и его общества на разных этапах истории, контакты между народами.

-Языкознание с археологией, которая изучает историю по вещественным источникам — орудиям труда, оружию, украшениям, утвари и т. п., и этнография — наука о быте и культуре народов.

-Языкознание соприкасается тесно с этнографией при изучении диалектного словаря — названий крестьянских построек, утвари и одежды, предметов и орудий сельского хозяйства, ремёсел.

Связь языкознания с этнографией проявляется и при классификации языков и народов, при исследовании отражения в языке народного самосознания. Яыкознание есно связано с литературоведением. Союз языкознания и литературоведения породил филологию.

-Яыкознание связано также с психологией. Психологическое направление в языкознании изучает мыслительные и другие психологические процессы и их отражение в речи, в категориях языка. В середине 20 века возникла психолингвистика.

Теоретическое Я. изучает природу человеческого языка, происхождение, развитие и функционирование, разрабатывает классификацию языков, методы и приемы лингв. исследований.

Прикладное Я.исследует возможности приложения научных знаний о языке к решению практических задач, возникающих в жизни общества:

/I/ до середины XX в. лингвистика решала, практические задачи, ориентируясь на потребности общения человека с человеком: создание систем письменности, обучение родному и ин. языку, перевод с одного языка на другой, составление описаний языков, словарей, грамматик.

/2/ В совр. эпоху науч.-тех. революция поставила перед лингвистикой задачу обслуживания общения человека с ЭВМ создание сложных систем обслуживания ЭВМ посредством языка, делающих возможным прямой разговор человека с ЭВМ, автоматическая переработка, поиск, запоминание и вывод информации в речевой форме, автоматический перевод с одного языка на другой, программированное обучение и пр.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА — Студопедия

Языкознание(языковедение, лингвистика)- это наука о языке, его природе и функциях, его внутренней структуре, закономерностях развития. В наши дни науке известно около 5000 различных (живых и мертвых) языков. Из этого числа 180 языков являются родными для более чем трех с половиной миллиардов жителей Земли. Остальными языками пользуется меньшая часть земного населения. Среди этих языков есть языки, на которых говорят несколько сотен или даже десятков человек. Но для лингвистики все языки равны и все важны, так как каждый из них -индивидуальное представление человеческого языка вообще.

Языковедческая традиция насчитывает около 3000 лет. В V в. до н.э. появилось первое научное описание древнеиндийского литературного языка — грамматика Пнини. Примерно в это же время начинает развиваться языкознание в Древней Греции и на Древнем Востоке — в Мессопотамии, Сирии, Египте. Но самые древние лингвистические идеи уходят еще дальше в глубину веков — они существуют в мифах, сказаниях, религиозных учениях разных народов. Одной из таких древнейших лингвистических идей является идея о Слове как духовном начале, которое послужило основой зарождения и становления мира. Уже в мифах и легендах люди пытались решить вопросы о возникновении языка (связывая их чаще всего с возникновением самой жизни), о том, как были даны имена предметам, о том, почему люди говорят на разных языках. С выделением языкознания в особый вид деятельности эти вопросы становятся предметом интересов языковедов.

Конец страницы 6

¯ Начало страницы 7 ¯

Понятие предмета науки исторически изменчиво. Наука о языке начиналась с учения о правильном чтении и письме и вначале у древних греков, например, носила название грамматического искусства, которое входило в ряд других словесных искусств — риторику, логику, стилистику. Постепенно грамматика из искусства правильно писать и читать превращается в науку о языке, существенно расширяя свою проблематику.

Языкознание относится к числу не только наиболее древних, но и основных наук в системе знаний. Уже в Древней Греции языковедение под термином «грамматика» считалось одной из основных дисциплин в системе наук и образования. Аристотель отмечал, что в его время главными предметами обучения были грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование. Важность науки о языке для древних греков вытекала из особенностей их миросозерцания, для которого язык являлся органичной частью окружающего мира. Он не только связывает человека с действительностью, но и дает возможность постигать мир, определять место человека в нем. В системе современного научного знания лингвистика также занимает одно из ведущих мест, поскольку естественный язык остается универсальным инструментом познания, используемым во всех науках. В системе образования конкретный язык (языки) является одним из главных предметов обучения в школе.

Языковедение относится к числу наиболее разветвленных наук, что объясняется множественностью и многотипностью отдельных конкретных языков, способных изучаться отдельной лингвистической дисциплиной, сложностью внутренней организации самого языка, разнообразностью внешних связей языка с иными системами- природой, обществом, наукой, культурой, религией, искусством и т.д. Структурная организация современного языкознания многопланова, она зависит от тех оснований, которые используются в членении науки о языке.

Общее и существенное в различных языках, а также частное, отдельное в конкретных языках служат основой выделения внутри языкознания общего и частного языковедения. Общие свойства, признаки и качества человеческого языка вообще или ряда языков изучаются общим языкознанием. Как бы ни разли-

Конец страницы 7

¯ Начало страницы 8 ¯

чались между собой отдельные языки, у них есть много общих признаков, свойств, качеств, являющихся объектом исследования общего языкознания. Важным аспектом таких исследований выступает выявление языковых универсалий, то есть положений, действительных для всех Языков мира (абсолютные универсалии) или для ряда языков (статистические универсалии).

Частное языкознаниеисследует каждый отдельный язык как особое, неповторимое явление. Теоретически возможно существование 5000 частных лингвистик — по числу известных науке языков. Но на практике лишь 500 языков исследованы достаточно хорошо, 1500 изучены в малой степени, об остальных же имеются лишь те или иные сведения. Те разделы частного языкознания, которые посвящены отдельным языкам, нередко и название получают от своего языка, например: русистика, белорусистика, украинистика, полонистика, литуанистика (изучает литовский язык) и т.д. При изучении группы родственных языков название раздела языкознания дается по названию группы, например: славистика изучает славянские языки, германистика -германские, романистика — романские и т.д. Кроме того, каждой языковой семье (исторически родственным группам языков) посвящается одна обширная область лингвистики. Такой областью является, например, индоевропеистика, которая названа так потому, что народы, говорящие на ряде родственных языков, живут на огромной территории от Индии до Европы.

Таким образом, лингвистика делится на две отрасли — общее и частное языкознание. Было бы, однако, ошибкой считать, что эти два раздела одной науки могут обойтись друг без друга. Общее всегда познается через частное, конкретное. Общие закономерности устройства и развития языка можно познать, лишь внимательно исследуя отдельные живые и мертвые языки. В свою очередь, частное языкознание использует концепции, идеи, положения общего языкознания, применяя их к конкретному языку.

В зависимости от целей исследования — решение теоретических или прикладных задач языкознание делится на теоретическое (общее) и прикладное. Прикладная лингвистиказанимается решением практических задач, связанных с использовани-

Конец страницы 8

¯ Начало страницы 9 ¯

ем языка. Она решает как частные проблемы, касающиеся одного языка, так и вопросы, приложимые к любому языку: обучение неродному языку, создание алфавитов и усовершенствование письма, автоматическая обработка текста с применением ЭВМ, создание систем транскрипции и стенографии, систем письма для слепых, стандартизация научно-технической терминологии, автоматическое распознавание и синтез речи и т.д.

Языкознание делят также на внешнюю и внутреннюю лингвистику. Такое членение базируется на двух основных аспектах в изучении языка: внутреннем, направленном на исследование структуры языка как самостоятельного явления, и внешнем (экстралингвистическом), сущность которого заключается в изучении внешних условий и факторов развития и функционирования языка.

Внешняя лингвистиказанимается прежде всего проблемой связи языка и общества, функциями языка в обществе, территориальным распространением языков, соотношением языка и культуры народа и многими другими проблемами. Под этим названием обобщено множество научных направлений, которые, в свою очередь, имеют собственные обозначения — социолингвистика, лингвогеография, этнолингвистика и некоторые другие.

Внутренняя лингвистикаизучает систему и структуру языка как самостоятельного явления. Внутренняя лингвистика является чрезвычайно разветвленной областью языкознания, в которой выделяется множество самостоятельных дисциплин в зависимости от членения самого языка на уровни: фонетика и фонология, лексикология и семасиология, морфология и синтаксис, словообразование. Фонетика изучает звуки, из которых состоит наша речь, фонология — функциональную роль звуков. Лексикологию интересует слово как единица языка, семасиологию — значения слов и законы изменения значений. Изучением грамматического строя языка занимаются два раздела грамматики — морфология и синтаксис. К грамматике тесно примыкает словообразование, изучающее строение слов и законы, по которым слова образуются. Таковы некоторые науки, рассматривающие внутреннее устройство языка. Обозначенное членение внутренней лингвистики на области исследования остается актуальным для любого национального языкознания, независимо от того, как на-

Конец страницы 9

¯ Начало страницы 10 ¯

циональная научная традиция сформировала структуру науки о языке.

Еще одно деление; языкознания как науки соответствует направлениям, школам и методам исследования языкаи дает такие варианты лингвистики, как описательная лингвистика, сравнительно-историческое языкознание, или компаративистика, логическое языкознание, психологическое языкознание, структурное языкознание, трансформационная грамматика и т.д.

Говоря об особенностях членения языкознания как науки, следует иметь в виду, что каждая страна характеризуется своей лингвистической традицией и дает свой вариант науки о языке. В каждом из национальных с языкознании могут выделяться и различные структурные области науки о языке, поддерживаемые собственной языковедческой традицией. Например, в русском и белорусском языкознании очень четко различаются в качестве самостоятельных областей лингвистики фонетика и фонология, лексикология и семасиология, морфология и синтаксис, словообразование, стилистика. Такое членение принимает далеко не вся зарубежная лингвистика, даже европейская и североамериканская. Так, очень сильные и влиятельные американские школы дескриптивной лингвистики и трансформационной грамматики не дали отчетливого различения наук, соответствующих основным структурным областям языка. Дескриптивная лингвистика в основном все свела к своеобразно понимаемой морфологии, трансформационная грамматика а — к столь же своеобразно понимаемому синтаксису.

Проблемы языкознания. Связь языкознания с другими науками. Основные разделы языкознания

Языкознание как наука.

Языкознание относят к числу общественных наук. К изучению языка возможны 2 подхода: синхронный(изучение языка в какой-то определённый период времени, при этом учитывается зависимость отдельных элементов языка, но не учитывается их историческое изменение, может применяться как в настоящем, так и в прошлом), диахронный(рассматривает отдельные явления с учётом их изменения во времени). Теоретически мы чаще встречаемся с синхронным подходом, но при изучении языка должны учитывать диахронный подход. Разрыв подходов — ошибка многих зарубежных ученых, современное языкознание предполагает учёт обоих подходов и не допускает разрыва.

Язык – сложное явление, многоаспектная наука, язык делится на ОБЩЕЕ(обобщает данные по всем языкам, определяет природу языка, устанавливает аспекты науки о языке, создаёт классификацию языков, разрабатывает методику лингвистического анализа), ЧАСТНОЕ (наука об отдельном языке, нельзя смешивать частное практическое языкознание с практическим знанием языка, можно прекрасно владеть языком, но не знать теорию), ПРИКЛАДНОЕ(применение лингвистических знаний к практической деятельности; практическая деятельность — преподавание родного и иностранных языков, создание письменности для бесписьменных народов, перевода, машинный перевод, проблематика радио и телекомпаний), ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ (изучает теорию и строй того или иного языка).

В зависимости от того какой аспект изучается можно говорит о существовании ряда лингвистический дисциплин.

Все эти дисциплины делятся на 2 большие группы, которые принято называть внешней и внутренней лингвистикой (предложил поделить Ферденанд де Соссюр).

Внешняя лингвистика включает:

· Социолингвистику (изучает социальную природу языка)

· Психолингвистику (изучает механизмы порождения и восприятия речи)

· Этнолингвистику (изучает язык и культуру)

· Ариальная лингвистика (описывает диалекты языка)

Все эти дисциплины объединяет то, что язык изучается в его связи с внешними вне языковыми факторами, т.е. то как складывается и развивается язык во многом зависит от географических, исторических, культурных и экономических обстоятельств жизни народа.

Разделы языкознания, которые изучают структуру самого языка, строение его единиц отношения между этими единицами составляют внутреннюю лингвистику.

С позиции внутренней лингвистики можно изучать языковой строй языка, его грамматику и словообразование.

С именем де Соссюра связано так же деление: синхроническское и диахроническое языкознание.

2 подхода:

· Можно изучать язык как совокупность одновременно, синхронно сосуществующих единиц, т.е. так как видит коллектив развития языка в определенный момент времени.

· Если же рассматривать язык с исторической точки зрения на протяжении некоторого времени – это диахромный подход

Эти подходы тесно связаны друг с другом, и их нельзя резко разграничивать. И чтобы получить полную картину о языковом факте нужно использовать оба подхода.

Языкознание может быть:

· Описательным (описание какого-либо одного языка)

· Сопоставительным (сопоставление фактов нескольких языков)

В зависимости от цели исследования все дисциплины делятся на:

· Теоретические (цель – описать свойства самого языка, его строение и функционирование)

· Прикладные (цель – занимается разработкой методов решения практических задач, связанных с использованием языка; пример – создание письменности, искусственных языков, машинного перевода)

Проблемы общего языкознания:

1. Проблемы природы и сущности языка(является ли язык общим или биологическим явлением).

2. Связана с исследованием структуры языка(рассматривается звуковая сторона языка, словарный состав языка, грамматический строй языка).

3. Рассматривает язык как систему (язык представляет собой закономерно согласованное единство, где каждая единица связана со многими другими частями и единицами).

4. Рассматривает вопросы развития языка, связанные с развитием человеческого количества).

5. Рассматривает возникновение и развитие письма.

6. Занимается классификацией языков.

7. Связана с методами исследования.

8. Связана с применением научных знаний о языке к решению практических задач.

9. Рассматривает связи языкознания с другими науками.

Связь языкознания с другими науками:

1. С философией (философия является методологической базой языкознания, языкознание опирается на философскую базу: материалистическую и идеалистическую, а это сказывается на общем понимании языка).

2. Единство языка и мышления определяет связь с логикой, которая изучает законы мышления и формы мысли, было даже особое направление — логическая грамматика. Современноеязыкознание стремится разграничить логические и языковые явления.

3. Т.к. язык существует в обществе, то языкознание связано с социологией (наукой об обществе, его строении и развитии), связь с социологией привела к возникновению особой дисциплины — социолингвистики, кот изучает связь языка с обществом и особенности функционирования языка в различные периоды жизни общества.

4. Язык связан с историей народа, поэтому связь с историческими науками, знание исторических условий развития народов позволяет понять особенности отдельных языков.

5. Языкознание связано с этнографией, которая изучает быт, верования, культуру разных народов.

6. Языкознание имеет тесную связь с антропологией, наукой о биологической природе человека, его развитии и происхождении.

7. Языкознание связано с психологией. Выделяется особая дисциплина психолингвистика, которая изучает речевую деятельность человека.

8. Язык является знаковой системой, поэтому связь с семиотикой (наукой о знаках, которая изучает любые знаковые системы: как простые, так и сложные). Дляязыкознание важны общие положения семиотики о знаках и принципах зашифрованных текстов, дешифровки.

9. Тесные связи сложились с литературоведением. По традиции литературоведение и лингвистические науки объединились в филологические науки, т.е. науки о слове.

10. Особенно тесная связь языкознания со стилистикой (использование средств языка в литературе, публицистике.

11. Языкознание связано с математикой. Применение методов математической статистики позволяет определить частотность употребления элементов в речи. В 20 веке возникла особая дисциплина «математическая лингвистика», она применяет к языковым явлениям математические методы.

12. Языкознание связано с кибернетикой, её данные используются в машинном переводе.

13. Медицина: логопеды, дефектологи, психологи, психиатры.

Основные разделы языкознания

· Казанская лингвистическая школа

основоположник – Бодуэн де Куртенэ

Крушевский, Богородитский

академик щерба, Поливан

занималась разработкой теории фонемы и разграничила теоретическую и прикладную лингвистику

· Московская лингвистическая школа – основана Фортунатовым

последователи: Ушаков, Шахматов, Пешковский

исследовала индоевропейскую фонетику и историю русского языка

· Женевская лингвистическая школа – основана де Соссюром

ученики: Шарль Балли, Антуан Мейе, Эмиль Бенвенист

разграничивали лингвистику языка и лингвистические речи, большое внимание уделяли изучению языковых отношений

впервые они разграничили речь и язык (де Соссюр)

· Парижский лингвистический кружок (ПЛК)=функциональная лингвистика – возник в 1926, основоположник Вильям Матезиус

школа чешская(Скаличка,Трнка) и русская (Трубецкой – учения о фонеме; Якобсон)

уделяли внимание теории функции

· Копенгагенский кружок (Датская лингвистическая школа) – основоположник – Луи Ельмслев

создали свою науку – глоссемантику

использовали логико-математическое моделирование

формальное отношение к теории языка

· Йельская лингвистическая школа американского языкознания

дескриптивная лингвистика (американская) todescribe

главная задача – создание методики описания языков единиц

носила чисто практический характер

· Парижская, Датская, Йельская – составляют одно направление в лингвистике – структурализм

Что такое лингвистика?

Лингвистика — это изучение языка. Изучение языка помогает нам понять структуру языка, способы его использования, языковые вариации и влияние языка на образ мышления людей. Лингвистика помогает нам понять, что у языков во всем мире есть общие черты в структуре, использовании, усвоении детьми и взрослыми, а также в том, как они меняются с течением времени. Лингвистические исследования позволяют нам понять общие черты и их происхождение, а также определить структурные различия и их пределы.

Лингвисты изучают структуру языка (например, звуки и значения), лингвистические модели, то, как компоненты языка взаимодействуют друг с другом, как люди получают знания о языке, как знание языка взаимодействует с другими когнитивными процессами и как язык меняется. Лингвисты могут собирать эмпирические данные, работая в полевых условиях, чтобы лучше понять язык. Они также могут научиться моделировать знания о языке с помощью вычислений. Лингвисты ищут в базах данных, работают с людьми, говорящими на разных языках, чтобы выявить закономерности, и проводят эксперименты с детьми и взрослыми в полевых условиях, в классе и лаборатории.

Лингвистика очень обширна и охватывает множество различных областей. Изучая лингвистику, вы узнаете об аспектах человеческого языка, включая следующие:

- Фонетика и фонология (звуки)

- Морфология (слова)

- Синтаксис (структура предложения)

- Семантика (значение)

Лингвисты работают во многих сферах:

- Историческая лингвистика: изучение того, как язык меняется со временем

- Социолингвистика: изучение языка на основе социальных факторов, таких как регион, социальный класс, род занятий и пол

- Диалектология: изучение языковых вариаций в зависимости от географического распределения

- Прагматика: изучение того, как контекст влияет на значение

- Анализ дискурса: изучение того, как используется язык

- Вычислительная лингвистика: применение вычислительных программ для моделирования аспектов языка

- Приобретение языка: изучение того, как люди приобретают или изучают язык

- Психолингвистика: изучение того, как люди обрабатывают язык

- Экспериментальная лингвистика: изучение теорий лингвистического представления (фонетика, фонология, морфология, синтаксис и семантика) на основе данных

- Нейролингвистика: изучение того, как язык влияет на структуру и функции мозга

- Лексикография: составление и изучение словарей с учетом контекста, истории, грамматики и произношения

- Судебная лингвистика: изучение языка и права

- Корпусная лингвистика: изучение языка с помощью коллекции естественных текстов

Языкознание | наука | Британника

Языкознание , научное изучение языка. Это слово впервые было использовано в середине XIX века, чтобы подчеркнуть разницу между новым подходом к изучению языка, который тогда развивался, и более традиционным подходом филологии. Различия были и остаются в основном вопросом отношения, акцента и цели. Филолог в первую очередь занимается историческим развитием языков, которое проявляется в письменных текстах и в контексте связанной с ними литературы и культуры.Лингвист, хотя его могут интересовать письменные тексты и развитие языков с течением времени, склонен уделять приоритетное внимание разговорным языкам и проблемам их анализа, поскольку они действуют в данный момент времени.

Сфера лингвистики может быть разделена на три дихотомии: синхроническая и диахроническая, теоретическая и прикладная, микролингвистика и макролингвистика. Синхронное описание языка описывает язык таким, каким он является в данный момент; диахроническое описание касается исторического развития языка и структурных изменений, которые в нем произошли.Целью теоретической лингвистики является построение общей теории структуры языка или общей теоретической основы для описания языков; Целью прикладной лингвистики является применение результатов и методов научного изучения языка для решения практических задач, особенно для разработки усовершенствованных методов обучения языку. Термины «микролингвистика» и «макролингвистика» еще не получили широкого распространения и фактически используются здесь исключительно для удобства.Первый относится к более узкому, а второй — к гораздо более широкому взгляду на сферу лингвистики. Согласно микролингвистической точке зрения, языки следует анализировать ради самих себя и без привязки к их социальной функции, к тому, как они усваиваются детьми, к психологическим механизмам, лежащим в основе производства и восприятия речи, к литературным и языковым особенностям. эстетическая или коммуникативная функция языка и т. д. Напротив, макролингвистика охватывает все эти аспекты языка.Терминологическое признание получили различные области макролингвистики: психолингвистика, социолингвистика, антропологическая лингвистика, диалектология, математическая и компьютерная лингвистика и стилистика. Макролингвистику нельзя отождествлять с прикладной лингвистикой. Применение лингвистических методов и концепций к обучению языку может включать другие дисциплины, чего не делает микролингвистика. Но, в принципе, в каждой области макролингвистики есть теоретический аспект, равно как и в микролингвистике.

Большая часть этой статьи посвящена теоретической синхронной микролингвистике, которая обычно считается центральной частью предмета; впредь оно будет сокращаться как теоретическая лингвистика.

История языкознания

Более ранняя история

Незападные традиции

Лингвистические спекуляции и исследования, насколько известно, проводились лишь в небольшом количестве обществ. В той мере, в какой изучение месопотамского, китайского и арабского языков касалось грамматики, их подходы были настолько тесно связаны с особенностями этих языков и были так мало известны европейскому миру до недавнего времени, что практически не оказали влияния на западные лингвистические традиции.Китайская лингвистическая и филологическая наука насчитывает более двух тысячелетий, но интерес этих ученых был в основном сосредоточен на фонетике, письме и лексикографии; их рассмотрение грамматических проблем было тесно связано с изучением логики.

Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний. Получите 30% подписки сегодня. Подпишись сейчасБезусловно, самая интересная незападная грамматическая традиция — и самая оригинальная и независимая — это индийская, которая насчитывает по крайней мере два с половиной тысячелетия и завершается грамматикой Панини V века до нашей эры.Санскритская традиция повлияла на современные лингвистические науки тремя основными способами. Как только санскрит стал известен западному ученому миру, последовал распад сравнительной индоевропейской грамматики, и были заложены основы всей системы сравнительной филологии и исторического языкознания XIX века. Но для этого санскрит был просто частью данных; Грамматика в Индии почти не играла прямой роли. Однако исследователи девятнадцатого века признали, что местная традиция фонетики в Древней Индии значительно превосходила западные знания, и это имело важные последствия для роста науки фонетики на Западе.В-третьих, в правилах или определениях (сутрах) Панини есть замечательно тонкий и проницательный отчет о грамматике санскрита. Построение предложений, составных существительных и т.п. объясняется с помощью упорядоченных правил, действующих на лежащие в их основе структуры, в манере, отчасти поразительно похожей на способы современной теории. Как можно было представить, эта проницательная индийская грамматическая работа вызвала большой интерес у лингвистов-теоретиков ХХ века. Изучение индийской логики по отношению к панинианской грамматике, а также аристотелевской и западной логики по отношению к греческой грамматике и ее последователям может пролить свет на понимание.

В то время как в древнекитайском обучении отдельная область обучения, которую можно было бы назвать грамматикой, почти не прижилась, в древней Индии сложная версия этой дисциплины развивалась рано вместе с другими науками. Несмотря на то, что изучение грамматики санскрита могло первоначально иметь практическую цель сохранить священные ведические тексты и их комментарии в чистом виде, изучение грамматики в Индии в 1-м тысячелетии до н. Э. Уже стало интеллектуальной целью само по себе.

.Что такое лингвистика?

Каждый человеческий язык — это совокупность знаний и способностей, позволяющих носителям языка общаться друг с другом, выражать идеи, гипотезы, эмоции, желания и все другие вещи, которые необходимо выразить. Лингвистика — это изучение этих систем знаний во всех их аспектах: как структурирована такая система знаний, как она приобретается, как используется в производстве и понимании сообщений, как она изменяется с течением времени? Следовательно, лингвистов волнует ряд частных вопросов о природе языка.Какие общие свойства есть у всех человеческих языков? Чем языки различаются и насколько систематичны различия, т.е. можем ли мы найти закономерности в различиях? Как дети получают такое полное знание языка за такое короткое время? Каким образом языки могут меняться с течением времени, и есть ли ограничения на изменение языков? Какова природа когнитивных процессов, которые вступают в игру, когда мы производим и понимаем язык?

Часть лингвистики, связанная со структурой языка, делится на несколько подполей:

- Фонетика — изучение звуков речи в их физических аспектах

- Фонология — исследование звуков речи в их познавательных аспектах

- Морфология — исследование образования слов

- Синтаксис — исследование образования предложений

- Семантика — исследование значения

- Pragmatics — изучение использования языка

Помимо структуры языка, другие точки зрения на язык представлены в специализированных или междисциплинарных отраслях:

- Историческая лингвистика

- Социолингвистика

- Психолингвистика

- Этнолингвистика (или антропологическая лингвистика)

- Диалектология

- Компьютерная лингвистика

- Нейролингвистика

Поскольку язык является центральным элементом человеческого бытия, лингвистика имеет интеллектуальные связи и пересекается со многими другими дисциплинами в области гуманитарных, социальных и естественных наук.Некоторые из самых тесных связей связаны с философией, литературой, лингвистической педагогикой, психологией, социологией, физикой (акустика), биологией (анатомия, нейробиология), компьютерными науками, компьютерной инженерией, науками о здоровье (афазия, логопедия).

Основной целью изучения лингвистики в академической среде является продвижение знаний. Однако из-за того, что язык занимает центральное место в человеческом взаимодействии и поведении, знания, полученные в результате изучения лингвистики, имеют множество практических последствий и применений.Выпускники программ бакалавриата и магистратуры по лингвистике применяют свою подготовку во многих различных областях, включая языковую педагогику, речевую патологию, синтез речи, интерфейсы естественного языка, поисковые системы, машинный перевод, криминалистику, именование и, конечно же, все формы письма, редактирования, и издательское дело. Возможно, самое популярное приложение внесло выпускник UCSC Linguistics Марк Окранд, который изобрел клингонский язык для Star Trek.

.Лингвистика — это научное изучение языка

Лингвистика — это научное изучение языка, которое может быть теоретическим или прикладным. Тех, кто участвует в этом исследовании, называют лингвистом .

Теоретическая (или общая) лингвистика охватывает ряд подполей, таких как изучение структуры языка (грамматики) и значения (семантика). Изучение грамматики включает в себя морфологию (формирование и изменение слов) и синтаксис (правила, определяющие способ объединения слов в фразы и предложения).Также частью этой области являются фонология, изучение звуковых систем и абстрактных звуковых единиц, и фонетика, которая касается фактических свойств речевых звуков (телефонов), неречевых звуков, а также того, как они производятся и воспринимаются.

Лингвистика сравнивает языки (сравнительная лингвистика) и изучает их историю, чтобы найти универсальные свойства языка и объяснить его развитие и происхождение (историческая лингвистика).

Прикладная лингвистика применяет лингвистические теории на практике в таких областях, как обучение иностранным языкам, логопедия, перевод и патология речи.

Лингвистическое исследование проводится широким кругом специалистов, и не все они могут прийти к единому мнению; как выразился журналист Расс Раймер: «Лингвистика, пожалуй, является наиболее спорным предметом в академической сфере. Он пропитан кровью поэтов, теологов, философов, филологов, психологов, биологов, антропологов и неврологов, а также всей кровью, которую можно извлечь из грамматиков ».

Разделы, специальности и подполя

Центральная задача теоретической лингвистики состоит в том, чтобы охарактеризовать природу способности человека к языку или компетенции : объяснить, что именно человек знает , когда говорят, что знает язык; и объяснить, как люди узнают языка.

Все люди (за исключением крайне патологических случаев) достигают компетенции в любом языке, на котором говорят (или подписываются, в случае жестовых языков), когда они вырастают, очевидно, с небольшой потребностью в сознательном обучении. Нелюдей нет. Следовательно, есть некоторые основные врожденные свойства людей, которые заставляют их использовать язык. Не существует явного генетического процесса , ответственного за различия между языками: человек приобретет тот язык (языки), на котором он (а) был в детстве, независимо от его отцовства или этнического происхождения.

Лингвистические структуры — это пары значения и звука (или другие экстернализации). Лингвисты могут специализироваться на некоторой части лингвистической структуры, которая может быть представлена в следующих терминах, от звука к значению:

- Фонетика, изучение физических аспектов звуков человеческого языка

- Фонология, изучение закономерностей звуков языка

- Морфология, исследование внутреннего строения слов

- Синтаксис, изучение того, как слова объединяются в грамматические предложения

- Семантика, изучение значения слов (лексическая семантика) и фиксированных словосочетаний (фразеология), и того, как они сочетаются, чтобы сформировать значения предложений

- Прагматика, исследование того, как высказывания используются (буквально, образно или иным образом) в коммуникативных действиях

- Анализ дискурса, анализ использования языка в текстах (устных, письменных или подписанных)

Многие лингвисты согласятся, что эти подразделения значительно пересекаются, но независимое значение каждой из этих областей не общепризнано.Независимо от позиции какого-либо конкретного лингвиста, в каждой области есть основные концепции, которые способствуют серьезным научным исследованиям и исследованиям.

С этими областями пересекаются поля, расположенные вокруг рассматриваемых внешних факторов. Например

- Стилистика, изучение лингвистических факторов, которые помещают дискурс в контекст

- Лингвистика развития, изучение развития языковых способностей человека, в частности, овладение языком в детстве

- Историческая лингвистика или диахроническая лингвистика, изучение языковых изменений

- Эволюционная лингвистика, изучение происхождения и последующего развития языка

- Психолингвистика, изучение когнитивных процессов и представлений, лежащих в основе использования языка

- Социолингвистика, исследование социальных моделей языковой изменчивости

- Клиническая лингвистика, применение лингвистической теории в области патологии речи и языка

- Нейролингвистика, исследование мозговых сетей, лежащих в основе грамматики и коммуникации

- Биолингвистика, изучение естественных и человеческих систем общения у животных по сравнению с человеческим языком

- Компьютерная лингвистика, изучение вычислительной реализации лингвистических структур

- Прикладная лингвистика, изучение связанных с языком вопросов, применяемых в повседневной жизни, в частности языковой политики, планирования и образования

Вариант

Значительная часть лингвистических исследований посвящена природе различий между языками мира.Природа вариаций очень важна для понимания языковых способностей человека в целом: если языковые способности человека очень сильно ограничены биологическими свойствами вида, тогда языки должны быть очень похожими. Если языковые способности человека не ограничены, языки могут сильно различаться.

Но есть разные способы интерпретировать сходство между языками. Например, латинский язык, на котором говорили римляне, превратился в испанский в Испании и итальянский в Италии.Сходство между испанским и итальянским во многих случаях связано с тем, что оба они произошли от латыни. Таким образом, в принципе, если два языка разделяют какое-то свойство, это свойство может быть связано либо с общим наследством, либо с каким-либо свойством способности человеческого языка. Конечно, всегда существует вероятность того, что в основе сходства лежит случайная случайность, например, с испанским «mucho» и английским «much», которые никак не связаны исторически, хотя по сути означают одно и то же и звучат. аналогичный.

Часто возможность общего наследования практически исключена. Учитывая тот факт, что изучение языка дается людям довольно легко, можно предположить, что на языках говорят по крайней мере столько же, сколько существуют биологически современные люди, возможно, по крайней мере пятьдесят тысяч лет. Независимые измерения языковых изменений (например, сравнение языка древних текстов с дочерними языками, на которых говорят сегодня) предполагают, что изменение происходит достаточно быстро, чтобы сделать невозможным реконструкцию языка, на котором говорили так давно; как следствие этого, общие черты языков, на которых говорят в разных частях мира, обычно не принимаются в качестве доказательства общего происхождения.

Еще более поразительно то, что существуют задокументированные случаи развития жестового языка в сообществах глухих от врожденных людей, которые не могли иметь разговорный язык. Было показано, что свойства этих жестовых языков в целом соответствуют многим свойствам разговорных языков, что усиливает гипотезу о том, что эти свойства связаны не с общим происхождением, а с более общими характеристиками способа изучения языков.

Грубо говоря, набор свойств, общих для всех языков, можно назвать «универсальной грамматикой» (или UG), характеристики которой являются предметом многочисленных споров.Лингвисты и не-лингвисты также используют этот термин по-разному.

Универсальные свойства языка могут быть частично обусловлены универсальными аспектами человеческого опыта; например, все люди испытывают воду, и во всех человеческих языках есть слово, обозначающее воду. Тем не менее, UG стремится определить те структуры, которые обязательно являются частью всего человеческого языка из-за структуры человеческого разума de facto , поэтому сходства в человеческом языке, которые можно отнести к возникновению сходства опыта, не обеспечивают информация для ответов на более сложные вопросы об УГ.Очевидно, что опыт — это часть процесса изучения языков людьми; но одного опыта недостаточно, поскольку животные, выращенные вокруг людей, очень мало изучают человеческий язык, если вообще учат его.

Более интересный пример: предположим, что все человеческие языки различают существительные от глаголов (обычно это считается правдой). Это потребует более сложного объяснения, поскольку существительных и глаголов в мире не существует, кроме языков, в которых они используются.

В общем, свойство UG может быть связано с общими свойствами человеческого познания или из-за некоторого свойства человеческого познания, специфичного для языка. О человеческом познании в целом известно слишком мало, чтобы можно было провести значимое различие. В результате в теоретической лингвистике часто формулируются обобщения, при этом не принимается во внимание, может ли обобщение иметь какое-либо отношение к другим аспектам познания.

Свойства языка

Ноам Хомски; признан отцом современной лингвистики

Еще со времен древних греков считалось, что языки имеют тенденцию быть организованными вокруг таких грамматических категорий, как существительное и глагол, именительный падеж и винительный падеж, настоящее и прошлое, хотя, что важно, не только так.Грамматика языка организована вокруг таких фундаментальных категорий, хотя многие языки выражают отношения между словами и синтаксисом другими дискретными способами (см. Некоторые языки банту для отношений существительное / глагол, эргативные / абсолютные системы для падежных отношений, несколько языков коренных американцев. для отношений время / вид).

Помимо существенного использования дискретных категорий, язык обладает важным свойством: он организует элементы в рекурсивные структуры; это позволяет, например, существительной фразе содержать другую именную фразу (как в губы шимпанзе ) или в предложении содержать предложение (как в я думаю, что идет дождь ).Хотя рекурсия в грамматике была неявно признана гораздо раньше (например, Джесперсеном), важность этого аспекта языка была полностью осознана только после публикации в 1957 году книги Ноама Хомского Syntactic Structures , [1] , которая представила формальная грамматика фрагмента английского языка. До этого наиболее подробные описания языковых систем относились к фонологическим или морфологическим системам, которые имели тенденцию быть закрытыми и допускать мало творчества.

Хомский использовал контекстно-свободную грамматику, дополненную преобразованиями.С тех пор контекстно-свободные грамматики были написаны для значительных фрагментов различных языков (например, GPSG для английского языка), но было продемонстрировано, что человеческие языки включают кросс-последовательные зависимости, которые не могут быть адекватно обработаны контекстно-свободными грамматиками. Это требует повышенной мощности, например преобразований.

Примером предложения на естественном языке, включающего кросс-последовательную зависимость, является голландский.

Ik denk dat Jan Piet de kinderen zag helpen zwemmen

Я думаю, что Ян Пит дети видели, как помочь плавать

«Я думаю, Ян видел, как Пит помогал детям плавать»

Важным моментом является то, что словосочетания существительных перед группой глаголов ( Jan , Piet , de kinderen ) отождествляются с глаголами в группе глаголов ( zag , helpen , zwemmen ) в порядок слева направо.

Это означает, что формализмы естественного языка должны быть относительно мощными с точки зрения порождающей способности. Используемые в настоящее время модели (LFG, HPSG, Minimalism) очень мощные, в целом слишком мощные, чтобы их можно было вычислить в принципе. Их реализация уменьшена в масштабе.

Подробная информация о выбранных разделах и подполях

Контекстная лингвистика

Контекстная лингвистика может включать изучение лингвистики во взаимодействии с другими академическими дисциплинами.В то время как в основной теоретической лингвистике язык изучается независимо, междисциплинарные области лингвистики рассматривают, как язык взаимодействует с остальным миром.

Социолингвистика, антропологическая лингвистика и лингвистическая антропология — это социальные науки, которые рассматривают взаимодействие между лингвистикой и обществом в целом.

Психолингвистика и нейролингвистика объединяют медицину и лингвистику.

Другие междисциплинарные области лингвистики включают овладение языком, эволюционную лингвистику, компьютерную лингвистику и когнитивную науку.

Прикладная лингвистика

Теоретическая лингвистика занимается поиском и описанием общих черт как внутри отдельных языков, так и среди всех языков. Прикладная лингвистика использует результаты этих открытий и применяет их в других областях. Часто прикладная лингвистика относится к использованию лингвистических исследований в обучении языкам, но результаты лингвистических исследований используются также во многих других областях.

Многие области прикладной лингвистики сегодня включают явное использование компьютеров.Синтез речи и распознавание речи используют фонетические и фонематические знания для обеспечения голосовых интерфейсов для компьютеров. Применение компьютерной лингвистики в машинном переводе, компьютерном переводе и обработке естественного языка — чрезвычайно плодотворные области прикладной лингвистики, которые в последние годы вышли на передний план с увеличением вычислительной мощности. Их влияние оказало большое влияние на теории синтаксиса и семантики, поскольку моделирование синтаксических и семантических теорий на компьютерах ограничивает теории вычислимыми операциями и обеспечивает более строгую математическую основу.

Диахроническая лингвистика

В то время как ядро теоретической лингвистики занимается изучением языков в определенный момент времени (обычно в настоящее время), диахроническая лингвистика изучает, как язык изменяется во времени, иногда на протяжении столетий. Историческая лингвистика имеет как богатую историю (изучение лингвистики выросло из исторической лингвистики), так и прочную теоретическую основу для изучения языковых изменений.

В университетах США неисторическая перспектива, кажется, берет верх.Например, многие вводные классы лингвистики лишь бегло изучают историческую лингвистику. Смещение фокуса на неисторическую перспективу началось с Соссюра и стало преобладающим с Ноамом Хомским.

Ясно исторические перспективы включают историко-сравнительное языкознание и этимологию.

Назначение и описание

Основная статья: Рецепт и описание

Исследования, проводимые в настоящее время под названием «лингвистика», имеют чисто описательный характер ; лингвисты стремятся прояснить природу языка, не вынося оценочных суждений и не пытаясь наметить будущие языковые направления.Тем не менее, есть много профессионалов и любителей, которые также предписывают языковых правил, удерживая определенный стандарт, которому все должны следовать.

Прескриптивистов, как правило, можно встретить среди преподавателей языков и журналистов, а не в академической лингвистике. У них есть четкие представления о том, что правильно, а что неправильно, и они могут возложить на себя ответственность за то, чтобы следующее поколение использовало то разнообразие языков, которые с наибольшей вероятностью приведут к «успеху», часто — выбор определенного языка.Причины их нетерпимости к «неправильному использованию» могут включать недоверие к неологизмам, связи с социально неодобрительными диалектами (т. Е. Базилектами) или простые конфликты с излюбленными теориями. Крайнюю версию прескриптивизма можно найти среди цензоров, чья личная миссия состоит в искоренении слов и структур, которые они считают разрушительными для общества.

Дескриптивисты, с другой стороны, не принимают идею прескриптивистов о «неправильном использовании». Они могут описать использование, которое другой имеет в виду, просто как «идиосинкразическое», или они могут обнаружить закономерность (правило , ), которой следует рассматриваемое использование (в отличие от общепринятого предписывающего предположения, что «плохое» использование является несистематическим) .В контексте полевых исследований описательная лингвистика относится к изучению языка с использованием дескриптивистского подхода. Дескриптивистская методология больше похожа на научную методологию других дисциплин.

Речь и письмо

Большинство современных лингвистов работают, исходя из предположения, что устная речь является более фундаментальной и, следовательно, более важной для изучения, чем письменная речь. Причины такой перспективы включают:

- Речь, по-видимому, присуща человеческому универсуму, тогда как во многих культурах и речевых сообществах не хватало письменного общения;

- Люди учатся говорить и обрабатывать разговорные языки легче и намного раньше, чем писать;

- Ряд ученых-когнитивистов утверждают, что мозг имеет врожденный «языковой модуль», знания о котором, как считается, получают больше от изучения речи, чем от письма, особенно потому, что язык как речь считается эволюционной адаптацией, тогда как письмо — сравнительно недавнее изобретение.

Конечно, лингвисты согласны с тем, что изучение письменного языка может быть полезным и ценным. Для лингвистических исследований, в которых используются методы корпусной лингвистики и компьютерной лингвистики, письменный язык часто намного удобнее для обработки больших объемов лингвистических данных. Большие корпуса разговорной речи сложно создать и трудно найти, и обычно они переписываются и записываются. Кроме того, лингвисты обратились к текстовому дискурсу, происходящему в различных форматах компьютерной коммуникации, как к жизнеспособному сайту для лингвистических исследований.

Изучение самих систем письма в любом случае считается разделом лингвистики.

История языкознания

Основная статья: История языкознания

Лингвистика, или, по крайней мере, ее нынешняя версия, применяемая сегодня, берет свое начало в Индии железного века с анализа санскрита. Пратишакхьи (примерно с VIII века до нашей эры) представляют собой протоязыковую специальную коллекцию наблюдений о мутациях в данном корпусе, характерном для данной ведической школы.Систематическое изучение этих текстов дает начало веданге, дисциплине Вьякарана, самым ранним сохранившимся описанием которой является работа Панини (ок. 520 — 460 до н.э.), который, однако, оглядывается на несколько поколений грамматиков, чьи мнения, на которые он иногда ссылается. Панини формулирует около 4000 правил, которые вместе образуют полную и чрезвычайно компактную порождающую грамматику санскрита. Его аналитическому подходу присущи понятия фонемы, морфемы и корня.Следствием сосредоточенности его грамматики на краткости является ее крайне неинтуитивная структура, напоминающая современный «машинный язык» (в отличие от «удобочитаемых» языков программирования). Его сложные логические правила и техника оказали большое влияние на древнюю и современную лингвистику.

Индийская лингвистика поддерживала высокий уровень в течение нескольких столетий; Патанджали во 2 веке до нашей эры до сих пор активно критикует Панини. Однако в первые века до нашей эры грамматика Панини стала рассматриваться как предписывающая, и более поздние комментаторы стали полностью зависеть от нее.Бхартрихари (ок. 450-510) теоретизировал акт речи как состоящий из четырех этапов: во-первых, концептуализация идеи, во-вторых, ее вербализация и последовательность, и в-третьих, передача речи в атмосферный воздух, все это осуществляется говорящим и наконец, понимание речи слушателем, переводчиком.

На Ближнем Востоке персидский лингвист Сибавайх сделал подробное и профессиональное описание арабского языка в 760 году в своем монументальном труде Al-kitab fi al-nahw (الكتاب في النحو, The Book on Grammar ), что принесло много лингвистические аспекты языка к свету.В своей книге он отделил фонетику от фонологии.

Западная лингвистика начинается в классической античности с грамматических спекуляций, таких как « Cratylus » Платона, но остается далеко позади достижений древнеиндийских грамматиков до 19 века, когда индийская литература становится доступной в Европе.

Лингвистом начала XIX века был Якоб Гримм, который в 1822 году разработал принцип сдвигов согласных в произношении, известный как закон Гримма, Карл Вернер, открывший закон Вернера, Август Шлейхер, создавший «Теорию Штамбаума», и Йоханнес Шмидт, который разработал закон Вернера. «Wellentheorie» («волновая модель») 1872 года.

Фердинанд де Соссюр был основателем современной структурной лингвистики. Эдвард Сэпир, лидер американской структурной лингвистики, был одним из первых, кто исследовал взаимосвязь между языковедением и антропологией. Его методология оказала сильное влияние на всех его преемников. Формальная модель языка Ноама Хомского, трансформационно-порождающая грамматика, разработанная под влиянием его учителя Зеллига Харриса, который, в свою очередь, находился под сильным влиянием Леонарда Блумфилда, была доминирующей моделью с 1960-х годов.

Хомский остается сегодня самым влиятельным лингвистом в мире. Лингвисты, работающие в таких рамках, как Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) или Lexical Functional Grammar (LFG), подчеркивают важность формализации и формальной строгости в лингвистическом описании и могут несколько дистанцироваться от более поздних работ Хомского («Минималистская» программа для трансформационной грамматики), более тесно связанного с более ранними работами Хомского. Лингвисты, работающие в области теории оптимальности, формулируют обобщения в терминах нарушаемых правил, что является большим отходом от традиционной лингвистики, а лингвисты, работающие в различных видах функциональной грамматики и когнитивной лингвистики, склонны подчеркивать неавтономность лингвистических знаний и неуниверсальность лингвистические структуры, что существенно отклоняется от парадигмы Хомского.

Выписка г-на ХИМ Вичека

Нравится:

Нравится Загрузка …

+ 5 = 10. Чтобы решить данное уравнение, требуется найти такое число, при подстановке которого в данное равенство вместо буквы (то есть найти значение переменной), числовое равенство будет верным. В нашем случае вместо

+ 5 = 10. Чтобы решить данное уравнение, требуется найти такое число, при подстановке которого в данное равенство вместо буквы (то есть найти значение переменной), числовое равенство будет верным. В нашем случае вместо  6 = 42;

6 = 42;

Тесты по русскому языку.Пройти >>

Тесты по русскому языку.Пройти >> Суть состоит в том, что дедукция строится на выведении частного на основе общих предпосылок. Другими словами, это рассуждения на основе подтвержденных, общепринятых и всем известных общих данных, которые и приводят к логичному фактическому выводу.

Суть состоит в том, что дедукция строится на выведении частного на основе общих предпосылок. Другими словами, это рассуждения на основе подтвержденных, общепринятых и всем известных общих данных, которые и приводят к логичному фактическому выводу. Человек, проводящий дедуктивное рассуждение в полном объеме, скорее всего, будет принят за педанта. Действительно, рассуждая на примере следующего силлогизма, подобные выводы могут иметь чересчур искусственный характер.

Человек, проводящий дедуктивное рассуждение в полном объеме, скорее всего, будет принят за педанта. Действительно, рассуждая на примере следующего силлогизма, подобные выводы могут иметь чересчур искусственный характер. Что такое дедукция в художественной интерпретации Пола МакГигана становится понятно на следующих примерах. Цитата, олицетворя

Что такое дедукция в художественной интерпретации Пола МакГигана становится понятно на следующих примерах. Цитата, олицетворя

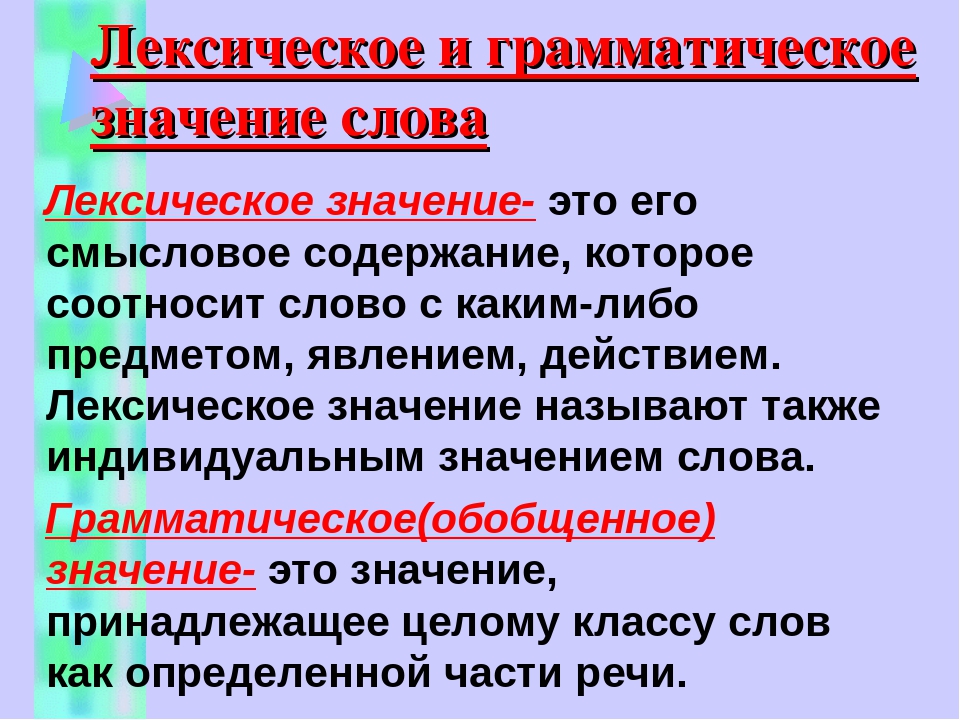

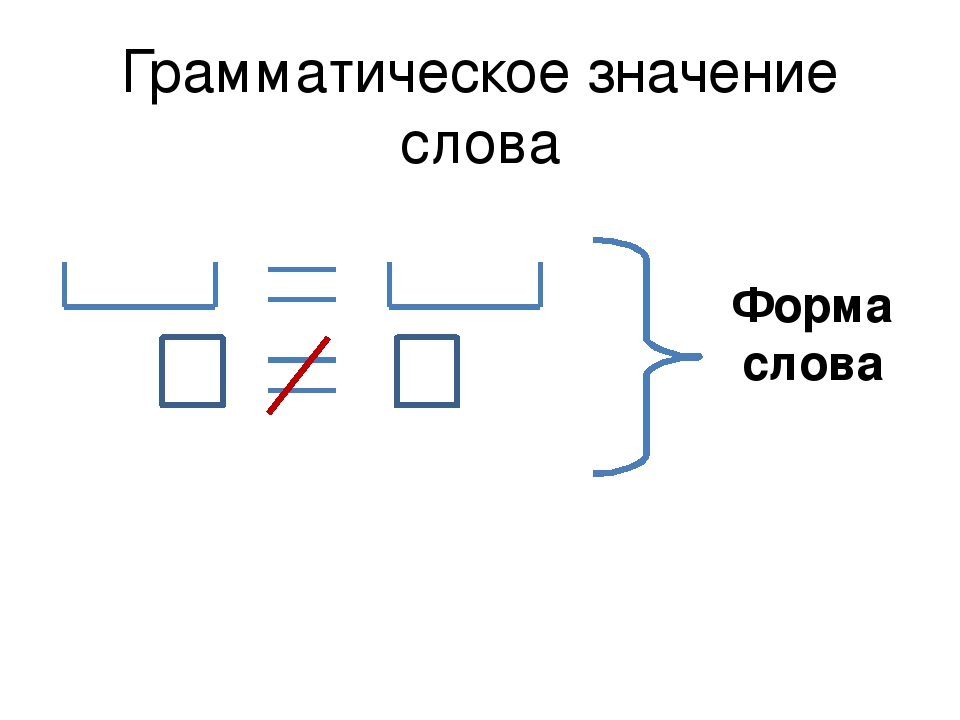

Слово читаю называет действие — ‘воспринимать написанное, произнося вслух или воспроизводя про себя’ и характеризует его как реальное, происходящее в момент речи, совершаемое говорящим (а не другими лицами).

Слово читаю называет действие — ‘воспринимать написанное, произнося вслух или воспроизводя про себя’ и характеризует его как реальное, происходящее в момент речи, совершаемое говорящим (а не другими лицами). Грамматические значения слова рассматриваются в грамматике современного русского языка.

Грамматические значения слова рассматриваются в грамматике современного русского языка. Без такого абстрагирования, т. е. без абстрактных представлений, невозможно человеческое мышление.

Без такого абстрагирования, т. е. без абстрактных представлений, невозможно человеческое мышление. Так, слово остров не указывает на географическое положение, величину, название, форму, фауну, флору какого-либо конкретного острова, поэтому, отвлекаясь от этих частных признаков, мы называем этим словом любую часть суши, со всех сторон окруженную водой (в океане, море, на озере, реке) Таким образом, в словах закрепляются те существенные особенности и свойства предметов, которые позволяют отличать целый класс предметов от других классов.

Так, слово остров не указывает на географическое положение, величину, название, форму, фауну, флору какого-либо конкретного острова, поэтому, отвлекаясь от этих частных признаков, мы называем этим словом любую часть суши, со всех сторон окруженную водой (в океане, море, на озере, реке) Таким образом, в словах закрепляются те существенные особенности и свойства предметов, которые позволяют отличать целый класс предметов от других классов.

*

*

Русский язык, 5 класс.

Русский язык, 5 класс.

1. Ступня или вся нога у животных и птиц. 2. Ветвь хвойного дерева.

1. Ступня или вся нога у животных и птиц. 2. Ветвь хвойного дерева.

..»

..» Цель исследования состоит в определении онтологических возможностей русского слова, что обусловлено вниманием к проблемам национального самосознания и самовыражения и приобретает особую значимость в условиях глобализации и кризиса прежней системы ценностей социокультурного и этнокультурного плана. Для достижения цели предлагается концепция рассмотрения слова с позиции «энергий-ной онтологии», подчеркивающей постоянную изменчивость значения слова и способность наращивать новые смыслы и онтологические значения. Также приводится полярная точка зрения: репрезентация словесного значения через образ-понятие или «риторическое слово», которое оперирует готовым репертуаром смыслов и лишает слово жизни, языковой онтологии. В ходе исследования для организации теоретического материала использовались описательный, сравнительный, культурно-исторический методы научного познания, позволившие проследить наполнение слова новыми смыслами и выявить семы, составляющие онтологическое значение. В результате анализа было установлено, что способность наполнения слова новыми смыслами вырабатывает тенденцию к формированию концептов, представляющих собой содержательную сторону словесного знака.

Цель исследования состоит в определении онтологических возможностей русского слова, что обусловлено вниманием к проблемам национального самосознания и самовыражения и приобретает особую значимость в условиях глобализации и кризиса прежней системы ценностей социокультурного и этнокультурного плана. Для достижения цели предлагается концепция рассмотрения слова с позиции «энергий-ной онтологии», подчеркивающей постоянную изменчивость значения слова и способность наращивать новые смыслы и онтологические значения. Также приводится полярная точка зрения: репрезентация словесного значения через образ-понятие или «риторическое слово», которое оперирует готовым репертуаром смыслов и лишает слово жизни, языковой онтологии. В ходе исследования для организации теоретического материала использовались описательный, сравнительный, культурно-исторический методы научного познания, позволившие проследить наполнение слова новыми смыслами и выявить семы, составляющие онтологическое значение. В результате анализа было установлено, что способность наполнения слова новыми смыслами вырабатывает тенденцию к формированию концептов, представляющих собой содержательную сторону словесного знака. Результаты исследования представляют особый интерес для таких направлений языкознания, как лингвокулыурология, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, а также для разработки проблемы журналистского дискурса в диапазоне культурно-национального осмысления.

Результаты исследования представляют особый интерес для таких направлений языкознания, как лингвокулыурология, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, а также для разработки проблемы журналистского дискурса в диапазоне культурно-национального осмысления. The purpose of this study is to determine the ontological opportunities of Russian words. This is related to attention to the problems of national self-

The purpose of this study is to determine the ontological opportunities of Russian words. This is related to attention to the problems of national self- As a result, it has been found that the ability to fill the word with new meanings produces a tendency to form concepts representing the content of word sign. The findings are of particular interest to such areas of linguistics, as a cultural linguistics, ethnolinguistics, cognitive linguistics, as well as for the development of the problem of journalistic discourse in the range of cultural and national understanding.

As a result, it has been found that the ability to fill the word with new meanings produces a tendency to form concepts representing the content of word sign. The findings are of particular interest to such areas of linguistics, as a cultural linguistics, ethnolinguistics, cognitive linguistics, as well as for the development of the problem of journalistic discourse in the range of cultural and national understanding.

Кроме того, данный взгляд на лингвистическую онтологию даёт возможности и открывает новые перспективы в исследовании художественно-эстетических феноменов [3], которые согласно учениям В.В. Бычкова [4], практически не поддаются адекватному дискурсивному анализу и словесному описанию. Это позволяет говорить о новых онтологических «ресурсах», проблемах локализации сущности языка, следить за эволюцией бытийных взглядов на язык.

Кроме того, данный взгляд на лингвистическую онтологию даёт возможности и открывает новые перспективы в исследовании художественно-эстетических феноменов [3], которые согласно учениям В.В. Бычкова [4], практически не поддаются адекватному дискурсивному анализу и словесному описанию. Это позволяет говорить о новых онтологических «ресурсах», проблемах локализации сущности языка, следить за эволюцией бытийных взглядов на язык. В большей степени это подход к языку извне, с позиций сведений, относящихся к внешней сфере объекта. Обеспечить подобное можно лишь через синергетику знаний, позволяющей в кооперации с другими дисциплинами найти точки соприкосновения по базовым вопросам языковой онтологии, а значит привести к максимально полному раскрытию бытия и сущности языка, то есть сохранению конвергентности.

В большей степени это подход к языку извне, с позиций сведений, относящихся к внешней сфере объекта. Обеспечить подобное можно лишь через синергетику знаний, позволяющей в кооперации с другими дисциплинами найти точки соприкосновения по базовым вопросам языковой онтологии, а значит привести к максимально полному раскрытию бытия и сущности языка, то есть сохранению конвергентности. А поскольку языку свойственна трансцендентность, то есть принципиальная непознаваемость: познанию доступны лишь явления, но нет никакой возможности узнать, что же лежит в их основе, чем являются вещи-сами-по-себе (они же — вещи-в-себе) на самом деле, то появляются некая безграничность и бесконечное количество смыслов, которые могут проявиться в любое время. Так, Л.В. Шевченко, рассматривая проблемы онтологии в контексте двух концепций бытия, античной и восточно-православной, выделяет разные онтологии, сущностную и энергий-ную, последняя из которых может стать

А поскольку языку свойственна трансцендентность, то есть принципиальная непознаваемость: познанию доступны лишь явления, но нет никакой возможности узнать, что же лежит в их основе, чем являются вещи-сами-по-себе (они же — вещи-в-себе) на самом деле, то появляются некая безграничность и бесконечное количество смыслов, которые могут проявиться в любое время. Так, Л.В. Шевченко, рассматривая проблемы онтологии в контексте двух концепций бытия, античной и восточно-православной, выделяет разные онтологии, сущностную и энергий-ную, последняя из которых может стать Данная тенденция приравнивания онтологического значения к образу-понятию сковывает слово, лишает его жизни, истории, бытия, приравнивает слово к термину, что в принципе невозможно сделать относительно русского языка, названного В.И. Далем «живым великорусским». В.И. Абаев отмечает, что «слово в статусе термина относится к семантически живому слову как телеграфный столб к зеленой ветвистой сосне» [5: 38]. Подобное сравнение позволяет не только ощутить разницу в различных статусах слова как термина и как не термина, но и подчеркивает его постоянную изменчивость и возможность наращивать новые смыслы и онтологические значения.

Данная тенденция приравнивания онтологического значения к образу-понятию сковывает слово, лишает его жизни, истории, бытия, приравнивает слово к термину, что в принципе невозможно сделать относительно русского языка, названного В.И. Далем «живым великорусским». В.И. Абаев отмечает, что «слово в статусе термина относится к семантически живому слову как телеграфный столб к зеленой ветвистой сосне» [5: 38]. Подобное сравнение позволяет не только ощутить разницу в различных статусах слова как термина и как не термина, но и подчеркивает его постоянную изменчивость и возможность наращивать новые смыслы и онтологические значения. Так, наличие в словаре В.И. Даля лексемы любить и отсутствие лексемы любовь может свидетельствовать о принципи-

Так, наличие в словаре В.И. Даля лексемы любить и отсутствие лексемы любовь может свидетельствовать о принципи- Так, анализ однокоренных слов лексемы радость, бытующих в русском языке, — рад, радити/родити, радеть [8] — позволяет выявить историческую связь с лексемами тешить, заботиться, вследствие чего появляется семантика благостного, благодатного — радость в заботе, в стремлении «давать благо».

Так, анализ однокоренных слов лексемы радость, бытующих в русском языке, — рад, радити/родити, радеть [8] — позволяет выявить историческую связь с лексемами тешить, заботиться, вследствие чего появляется семантика благостного, благодатного — радость в заботе, в стремлении «давать благо». Раскрывая сокровенное, сущностное, слово перестает быть просто словом, оно приобретает новый статус, при котором слово и его содержание едины: отделение вещи от слова вообще не свойственно древнерусскому сознанию, как не свойственно отделение слова от идеи [10: 213].

Раскрывая сокровенное, сущностное, слово перестает быть просто словом, оно приобретает новый статус, при котором слово и его содержание едины: отделение вещи от слова вообще не свойственно древнерусскому сознанию, как не свойственно отделение слова от идеи [10: 213].

было вызвано интересом к реконструкции тех сущностей, с кото-

было вызвано интересом к реконструкции тех сущностей, с кото- Бондаренко A.B. Лингвистическая онтология от античности до наших дней [Электронный ресурс] // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 10 (148). Филология. Искусствоведение. Вып. 30. С. 15-21. URL: http://www.lib. csu.ru/vch/148/003.pdf. (Дата обращения: 10.06.2015).

Бондаренко A.B. Лингвистическая онтология от античности до наших дней [Электронный ресурс] // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 10 (148). Филология. Искусствоведение. Вып. 30. С. 15-21. URL: http://www.lib. csu.ru/vch/148/003.pdf. (Дата обращения: 10.06.2015).

СПб., 1991. — С. 208-254.

СПб., 1991. — С. 208-254. 2009. Issue 10 (148). Philology. Art criticism. Issue 30. P. 15-21. URL: http://www.lib.csu.ru/vch/148/003.pdf (the date of access 06.10.2015).

2009. Issue 10 (148). Philology. Art criticism. Issue 30. P. 15-21. URL: http://www.lib.csu.ru/vch/148/003.pdf (the date of access 06.10.2015). 2014. Issue 1 (134). P. 122-128. URL: http:// vestnik.adygnet.ru/files/2014. l/2927/122-128.pdf (the date of access: 08.15.2015).

2014. Issue 1 (134). P. 122-128. URL: http:// vestnik.adygnet.ru/files/2014. l/2927/122-128.pdf (the date of access: 08.15.2015). Demyankov V.Z. The term of «concept» as an element of terminological culture [Электронный ресурс] // Language as a matter of meaning: coll. of articles in honor of Academician Shvedova N.Yu. M., 2007, P. 606-622. URL: http://www.infolex.ru/FOR_ SHV.HTM (the date of access 06.15.2015).

Demyankov V.Z. The term of «concept» as an element of terminological culture [Электронный ресурс] // Language as a matter of meaning: coll. of articles in honor of Academician Shvedova N.Yu. M., 2007, P. 606-622. URL: http://www.infolex.ru/FOR_ SHV.HTM (the date of access 06.15.2015). д.) и как элемента словосочетания или предложения, в котором слово связано с другими словами (ножка стола, положи книгу на стол).

д.) и как элемента словосочетания или предложения, в котором слово связано с другими словами (ножка стола, положи книгу на стол). п.). Так, произнося слово стол, мы не только называем определенный предмет, но и выражаем такие признаки этого существительного, как род (мужской), число (единственное), падеж (именительный или винительный, ср.: В углу стоял стол. — Вижу стол). Все эти признаки формы стол суть ее грамматические значения, выражаемые так называемой нулевой флексией.

п.). Так, произнося слово стол, мы не только называем определенный предмет, но и выражаем такие признаки этого существительного, как род (мужской), число (единственное), падеж (именительный или винительный, ср.: В углу стоял стол. — Вижу стол). Все эти признаки формы стол суть ее грамматические значения, выражаемые так называемой нулевой флексией. Кроме корневой основы стол-, которая и обладает указанным лексическим значением, нет никаких других средств выражения этого значения, подобных средствам выражения грамматических значений падежа, рода, числа и т. п.